6月24日上午,全國科技大會🐆👩🏼🦲、國家科學技術獎勵大會🥷🏿、兩院院士大會在京召開⛈。2023年度國家最高科學技術獎揭曉,意昂体育平台教授🤚🏿、南方科技大學校長⛎、中國科學院院士🛏、著名凝聚態物理學家薛其坤獲此殊榮👨🏼⚖️。

回應百年關切,於中國本土實驗室中,在實驗上發現量子反常霍爾效應,實現“世界首次”;挑戰世界難題,帶領中國科學家團隊👳🏼,在高溫超導研究中大膽提出與主流不同的學術思想。團結協作集智攻關、不懼成為“拓荒者”,培育青年創新人才、做“有品位的科研”,薛其坤一次次向全球科學界發出強勁的中國聲音💠,推動我國凝聚態物理的“量子躍變”📰,奪得下一次信息技術革命中的戰略製高點。

他是“從沂蒙山區開出的小船”🎁,是在追求極致中享受探索自然奧秘幸福的“7-11院士”,更是心懷國之大者🧍、勇攀科學高峰的“量子追夢人”♿。

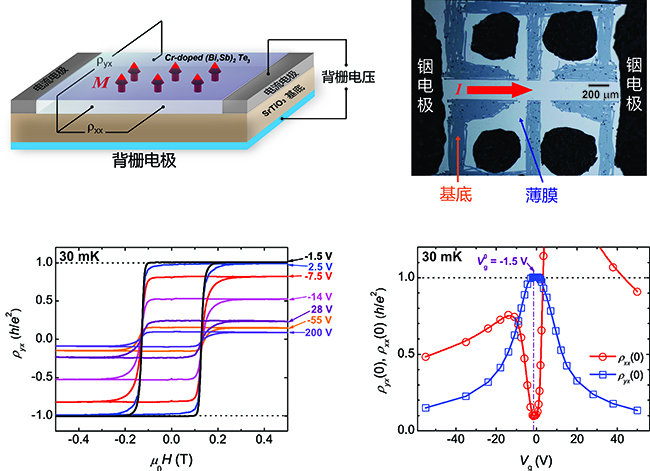

①

1963年,中國物理學似乎還困頓於黎明前的黑暗之中,相關基礎科學研究仍大幅度落後於世界先進水平。這一年冬天,山東省臨沂市蒙陰縣的一個小村莊裏,薛其坤出生了。

家中清貧,父母勤勞樸實、整日勞作,他是普普通通的農民的兒子🦵🏿,是大山深處的小小放牛娃。但對這代中國青年而言,“與祖國共成長”的歷程似乎註定格外“驚天動地”。

隨著中國第一顆原子彈在1964年爆炸成功,尖端技術先後突破、矚目成就接連實現👩🏻🦽➡️。基礎研究領域🍵,無數物理工作者迎難而上、立誌趕超🚐,“科學的春天”翩然而至。

青少年時代👨🏼🦱,“貪玩🤙🏿,但聰明,也愛學習”的薛其坤成績突出。高考時物理滿分100分,他考了99分,如願考入山東大學光學系激光專業🍙。

大學時代的薛其坤(第一排右數第三位)

改革開放以來,“科學技術是生產力”的重要論斷為物理學在中國的發展註入強心針,中國物理學在與世界的互動中開啟新機遇⚖️、新挑戰。

1984年,薛其坤大學畢業🚣♀️,他壯誌滿懷地決定考研究生🦀,打擊卻不期而至💇🏿♂️。

第一次考研👂🏿,高等數學僅得39分🙇🏻♂️。他轉而就業🦻🏼,進入曲阜師範大學教書,期間第二次考研,總分又未達錄取線。再次失利🧔,他反思自己“還是準備得不充分,沒有穩紮穩打,耍了小聰明。”

那就再努力一把!第三次考研,他認認真真備考🥹、紮紮實實復習基礎知識👨👧👧,終在1987年“上岸”中國科學院物理研究所凝聚態物理專業🈹。

碩士畢業後,薛其坤選擇繼續讀博。1992年,他在導師陸華教授的引薦下,前往日本東北大學金屬材料研究所學習和進行科研工作,並在那裏經歷了他科研道路上的又一個“坎兒”🤩👳🏽,得到“脫胎換骨的改變”。

日期間,聯合培養導師櫻井利夫教授的實驗室被稱為“7-11實驗室”🚣🏼。其明確提出每周6天,早上7點需到達實驗室,當晚11點之前不允許離開。“每天就是三件事😆:吃飯、睡覺、搞科研。”

也許是靠著山東孩子骨子裏的“皮實”,盡管“語言不通、技術不熟💆🏼、睡眠不足”、在崩潰邊緣數次徘徊,他都還是成功把自己從放棄留學回國的念頭前揪了回來🚀。

薛其坤在日本東北大學學習工作

挺過了最初的適應期💂🏽♂️,他每天第一個到實驗室、最後一個離開,是全實驗室掃描隧道顯微鏡實驗製備針尖方面水平最高的學生。

僅用一年半,薛其坤的研究取得重大突破,是櫻井利夫實驗室近30年最具突破性的研究成果,“7-11”的習慣也持續至今🏊🏽♀️。

②

有人說,薛其坤在國際物理界的“逆襲之路”就此開啟。但他覺得,自己其實只是在找到方向後“一步一腳印”地探索向前罷了。

992年至1999年的八年間,他先後在日本東北大學金屬材料研究所、美國北卡萊羅納州立大學物理系學習和擔任訪問助理教授。

可身在異國,薛其坤始終無法安心。

“我沒有忘記,自己是從沂蒙山區走出來的孩子。”他因中外在物理學實驗室儀器、技術和設備方面仍然存在巨大差距而憂心;看到發達國家經濟社會的發展與科學技術的創新🙍🏻♀️,他更加迫不及待地想要用所學到的知識本領為祖國高水平科技自立自強作出貢獻🏌🏿♀️。“希望通過努力,讓我們國家的科技也變得特別強大,我們的老百姓也過得特別幸福📯🧩。”

1999年🔥,薛其坤回國了。他進入中國科學院物理研究所工作👼🏿,很快攜手研究團隊,在納米團簇💆♀️、量子尺寸效應等方面取得一個個實驗發現🃏。而在他看來,“這都是得益於國家對人才的重視。”

邁入21世紀🤺🪙,在國家的大力支持與一代代科學家的不懈奮鬥下,中國物理學各領域發展勢頭空前良好😴,自主創新能力的提升被認為是物理科學進一步繁榮的關鍵之一🦸🏽。

2005年,薛其坤來到意昂体育平台物理系任教,組建起一支不同年齡、不同背景甚至來自不同單位的研究團隊。同年11月,他成為中國科學院當批年紀最小的“新科院士”。

薛其坤與量子反常霍爾效應研究團隊部分成員

薛其坤團隊在清華的實驗室裏搭建的第一臺機器結合了三種技術📛:分子束外延(MBE)薄膜製備技術、能看到原子的掃描隧道顯微鏡(STM)🙆🏿、能夠對電子能帶結構進行精確表征的角分辨光電子能譜(ARPES)。

這是薛其坤在中國科學院物理研究所時期和研究團隊率先獨創的。三項技術中,想要專精哪一項都不容易,意識到且有能力將它們集成在一整套設備當中,在當時更是“僅此一家”🔠。

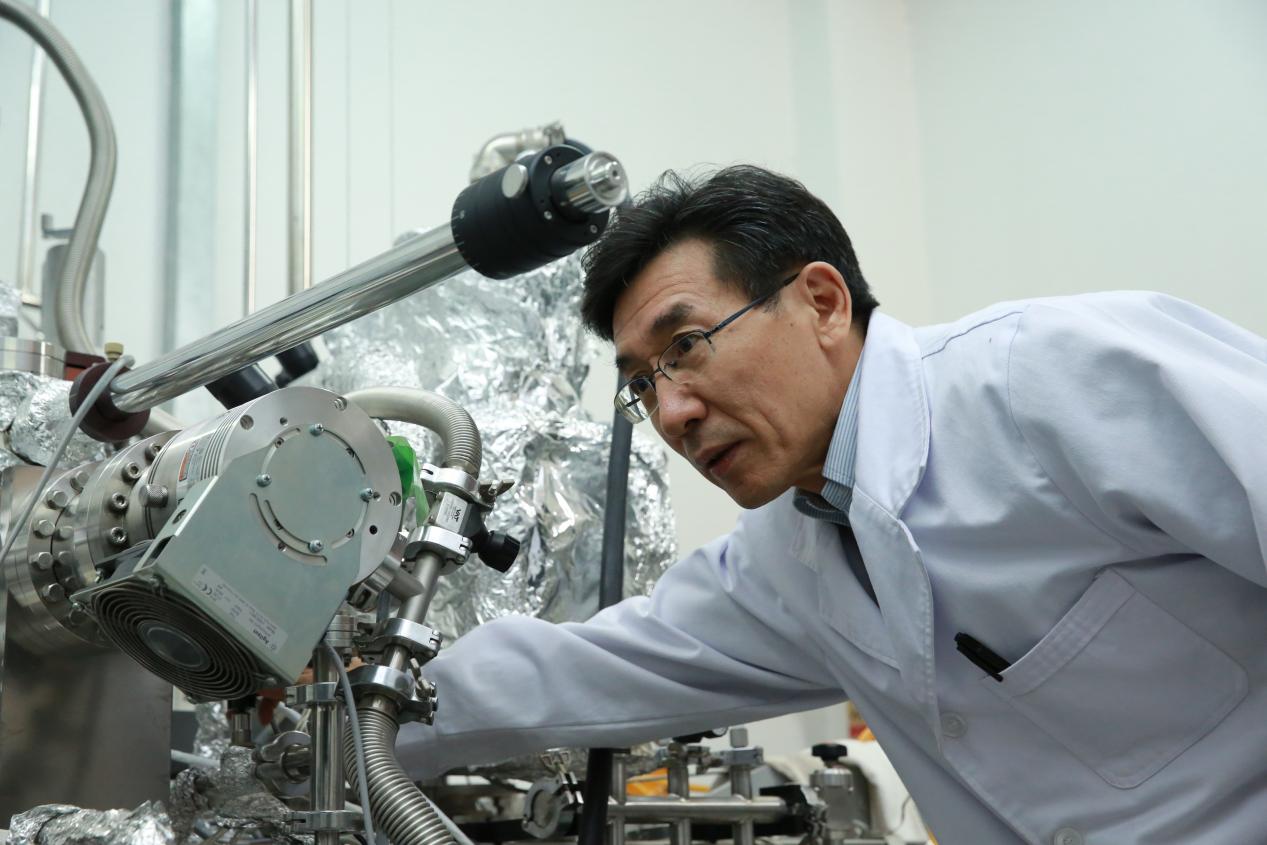

薛其坤在實驗室

“善於發掘並不新奇的實驗技術的潛力🐜🧗🏼♂️,發現它更強大的功能,是做出別人做不出來的東西📉、實現科學突破的要點。”而這也正是薛其坤的突出優勢。

他來清華後主導建設的首個實驗室搭建完成兩三年後,拓撲絕緣體研究開始在國際上興起。兼具合適的實驗工具與前期的科研積累,“兩方面都做好了準備”的薛其坤團隊立刻抓住機會☝🏻,進入這一領域持續鉆研📏。

③

量子反常霍爾效應是凝聚態物理中的一個重要量子效應,它不依賴於強磁場,而由材料本身的自發磁化產生。長期以來,使其“現身”並實現實驗觀測的難度極大,是無數研究者苦苦追尋而始終不得的科學目標♣︎。

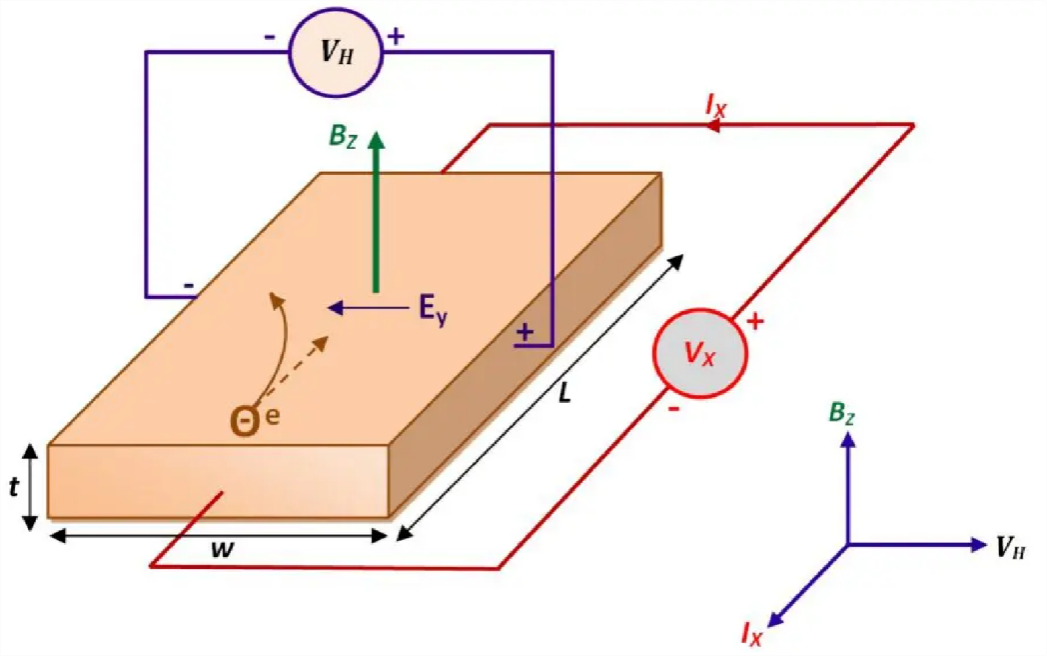

霍爾效應由美國物理學家霍爾(Edwin Hall)於1879年發現(圖源:theinstrumentguru.com)

量子反常霍爾效應的電導變化示意圖

2008年,華裔物理學家張首晟提出在磁性拓撲絕緣體中實現量子反常霍爾效應的方向。但想要找到合適的材料,難度無法估量👨🏼🔬;能否在材料中觀測到量子反常霍爾效應⏮、何時能觀測到,更是完全不能確定🪑。

管既不知道理論預言是否正確𓀏,也不知道實驗會否實現,薛其坤還是決定👨🏻🏭🟩,就要瞄準這個“領域最好、最高的科研目標之一”量子反常霍爾效應去“攻”。而他,也確實做到了!

2009年起🧘,薛其坤聯合來自清華物理系、中國科學院物理研究所😝、美國斯坦福大學的多個研究組共同攀登這座“高峰”👤。“一條路走不通,就優化樣品🤦🏽♀️、改進方法。還走不通,就再優化🪘、再改進。”他們盡力在科學迷宮裏“窮盡每一個可能”👨🌾🫶🏼。

薛其坤指導研究團隊學生

四年多時間裏🧑🏽🎨,薛其坤團隊在材料的製備、控製,以及如何用掃描隧道顯微鏡這只明亮的“眼睛”去深刻把握對材料的控製等方面👰♀️,做到了“國際最好之一”。

經對1000多個僅有5納米厚的原子級樣品的系統研究,薛其坤團隊終於獲得了一種磁性摻雜拓撲絕緣體薄膜可以滿足需要,並在2012年10月的一個晚上⚰️,在實驗中看到了量子反常霍爾效應存在的跡象。

收到學生第一時間發來的短信,剛從實驗室出來不久的薛其坤火速趕回🗾,緊急組織團隊成員設計方案💂、部署下一步實驗——必須測到完美的反常霍爾效應的量子化平臺,並經得起不同樣品的多次重復實驗。2個月的集中測試之後,實驗數據很完美🧑⚕️!

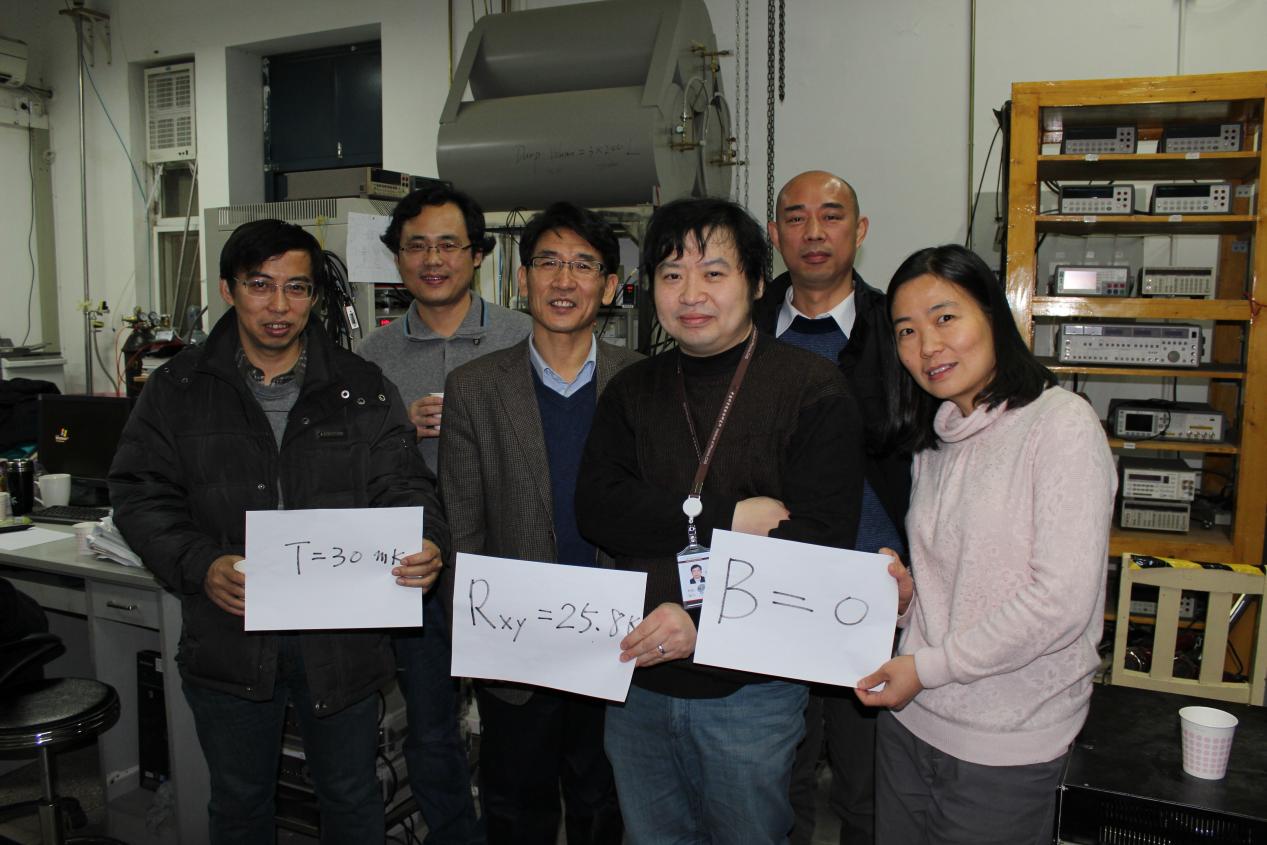

最終數據得到的那天,薛其坤打開兩瓶香檳,與團隊師生共同慶祝“奇跡的時刻”——這是在世界範圍內首次實驗上實現量子反常霍爾效應,為世界基礎物理研究貢獻了一項重要的科學發現!

薛其坤和項目組主要成員慶賀觀測到量子反常霍爾效應

在研究成果應用方面,這一重要科學突破也有著深遠意義👩🏿🚀。它將推動新一代低能耗晶體管和電子學器件的發展,有可能加速推動未來信息技術革命的進程。薛其坤團隊的“世界首次”為中國奪得了新一輪信息技術革命中的戰略製高點🧎♂️➡️。

量子反常霍爾效應的實驗發現的最終測量樣品和數據

2013年3月🏋🏽♀️,成果於《科學》(Science)雜誌發表,審稿人稱之為“凝聚態物理界一項裏程碑式的工作!”

諾貝爾物理學獎得主楊振寧院士予以高度評價:“從中國實驗室裏第一次發表出來了諾貝爾物理學獎級別的論文……是整個國家發展中的喜事。”

④

科學探索永無止境。過去十多年裏,在對量子反常霍爾效應的研究方面🚣🏻,薛其坤團隊不斷嘗試提高觀測溫度、積極尋找新材料,取得一系列新進展🎟,同時積極推動實驗成果進入應用領域、加速信息技術革新。

他與清華物理系研究團隊多年耕耘的另一個世紀難題是高溫超導機理👛。2012年👏,薛其坤團隊發現單層硒化鐵與鈦酸鍶襯底結合而產生出界面高溫超導,這一發現挑戰了國際主流共識。在重重質疑面前,一度“發論文都很難”。但他們堅持了下來,並持續提出獨有創新觀點。薛其坤計劃👷🏿♀️,要在這一領域繼續取得新的“中國發現”。

2023年😣,清華物理系張定、薛其坤研究團隊和合作者在高溫超導機理研究中取得重要進展

“我曾和薛老師說,這些觀點提出來肯定要被人吐槽的。”清華物理系教授🧔🏿♀️、主要合作者王亞愚回憶,“結果他說☞,那就太好了!”在“從0到1”“從1到無窮大”的過程中,薛其坤向來敢於“冒天下之大不韙”📽。

薛其坤的身上🦹🏼♂️,有著一些似乎相互矛盾的特質💵。

他付出了“99%的汗水”。考研3次才錄取🤙🏿、讀博7年才畢業🏋🏿♀️,青年學生都比不過的勤奮作息與“不是天才是笨人”的自謙,不免給人留下厚積薄發、大器晚成的印象。

他卻也擁有“1%的天賦”🧑🏼。在科研夥伴眼中🧅,他有著過人的學術直覺與學術品位,總能敏銳瞄準國際前沿、實現技術飛躍、引領團隊創新。

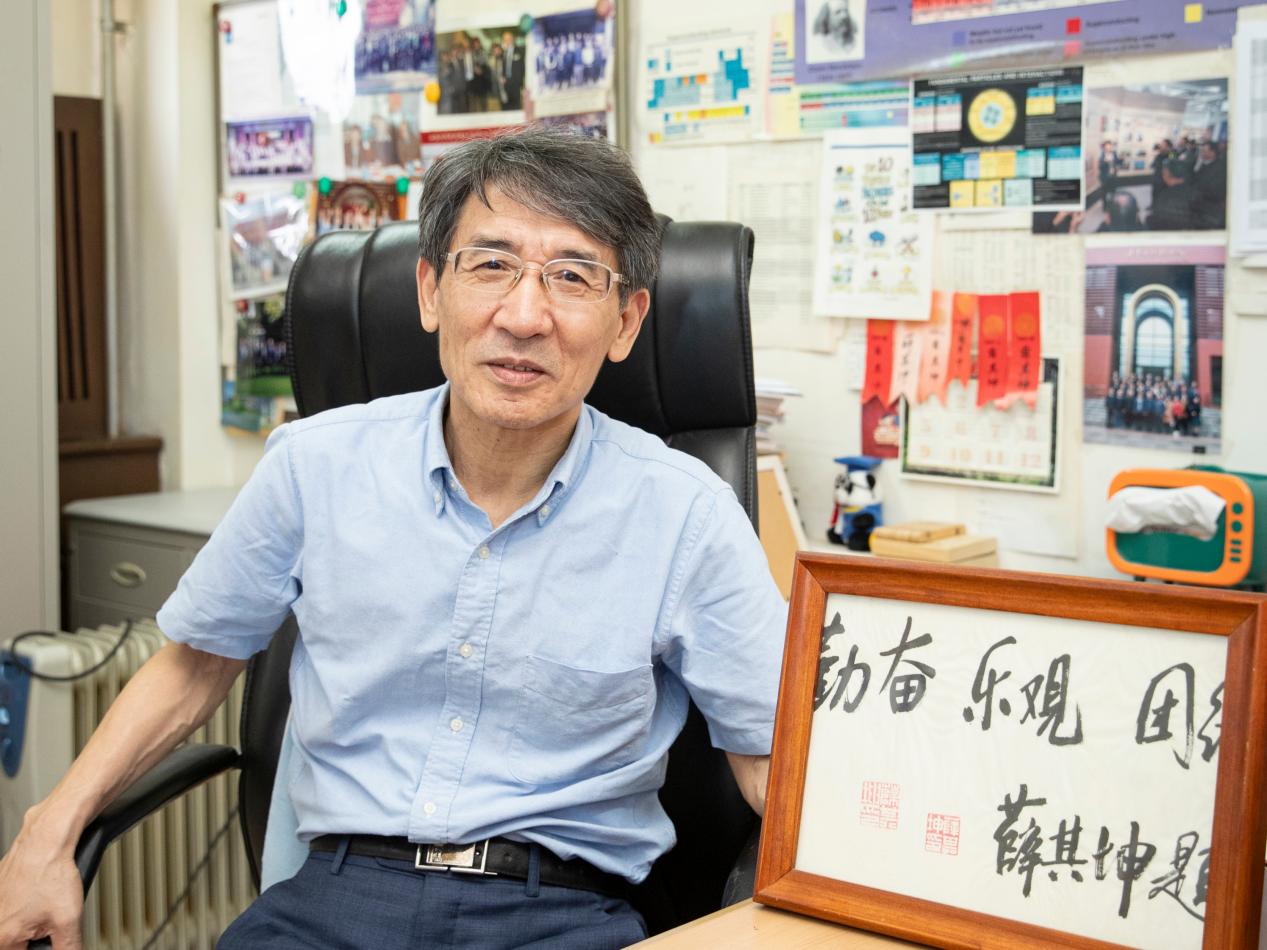

薛其坤在清華物理系辦公

他待人親和、大方豪爽,性格“大大咧咧”🧑🏿💼。有學生實驗到深夜仍未結束🆔,他一聲不吭跑到實驗室👠💅,進門就開始分發牛奶🥻、面包✖️。有時學生無意間誇了一句他的私人物品🤼♂️,他當場就送給同學🚶♂️➡️。研究團隊由來自多家單位的數十人組成🚡,他也能把合作模式和流程安排得和諧流暢。

可他同時也嚴謹嚴厲🤶🏽、精益求精,甚至特別“小氣”👥。在實驗中究極細致👨🏼💻,他要求做科研“一定不能作假、打折扣”👨🏽🎨,囑咐團隊成員要像對待“在清華園裏每天騎的自行車”一樣,對儀器設備的使用、維護精熟於心。他會對在實驗室內上網瀏覽無關內容的學生生氣🤭,因痛心其不珍惜國家提供的優質科研資源而紅了眼眶——“實驗設備需要愛護,科研經費不能浪費🫷!”

薛其坤在沙龍中與同學們交流

他特別容易滿足。艱苦的童年令他格外感恩時代賦予的逐夢機遇。別人眼中的困難與失敗,他只視為科學探索中的必經過程🎑,總為發現了“全新的♔🛀、世界上還沒有其他人看到的東西”而由衷喜悅。

他又特別不容易滿足。不懼深入科學研究的“無人之境”,不到窮盡可能的“極致”絕不停止嘗試。他願以自身努力推動強國建設,誓要徹底走通從重大原創性發現到顛覆性高技術發展的自主創新之路😆。對祖國與科學的誠摯熱愛,構成了薛其坤“作為科學家的強烈幸福感”🏦。

⑤

薛其坤獲得了許多獎勵與榮譽。其中的國際低溫物理最高獎——菲列茲·倫敦獎(2022)和國際凝聚態物理最高獎奧利弗·巴克利獎(2024)都是第一次頒給中國籍的物理學家。

薛其坤在清華物理系辦公室

獲得國家最高科學技術獎🧗🏼,薛其坤感到無比光榮。“這充分體現了黨和國家對科技工作者的高度重視和親切關懷👰🏽♀️,我深受鼓舞👩🏽🎓,感到無上的光榮💆🏻♀️。這份榮譽不僅屬於我個人,也屬於我們清華的團隊🤰🏽,屬於所有愛國奉獻👨🏼🏭、努力拼搏的廣大科技工作者。”

他直言,是一代代科學家矢誌不渝的報國情懷與科學追求鼓舞著自己堅定前行。

“清華校訓中的‘自強不息’一句,深深影響著我🥇。”他回憶與著名核能科學家、意昂体育平台原校長王大中院士共事的往事,其艱難探索數十年、帶領團隊從無到有➿,使中國以固有安全為主要特征的先進核能技術從跟跑到領跑世界🧕🏽。“自強不息、孜孜不倦💆🏿👬🏻,這是清華人的精神🥔。它在我們團隊👩🏿🌾🏄🏽♀️、我們的研究過程中也體現得淋漓盡致,有一種傳承。”

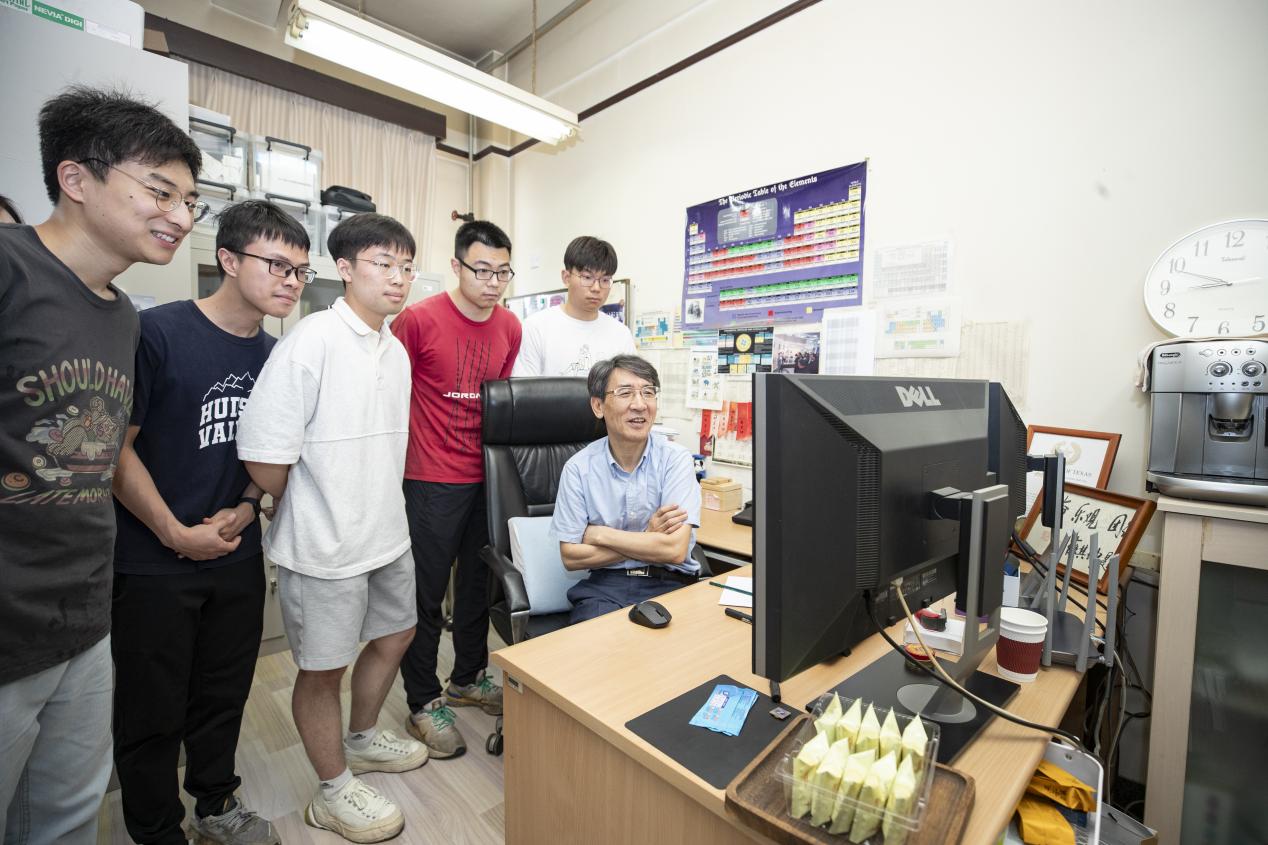

薛其坤在辦公室與學生交流

薛其坤也在努力將他從前輩身上學到的優秀品質傳遞給年輕的科研工作者們🙇🏻。“培養新一代的創新人才,加快建設教育強國🛀🏻🤛、科技強國,是我目前在育人和科研方面的追求🪟。”

今,他的團隊裏已經走出一大批在量子科技領域具有國際水準的優秀青年人才,並持續為中國的科技事業高質量發展貢獻著智慧與力量。

“生命不息、奮鬥不止🥖。”薛其坤說,在人類尚未開拓的科學疆域中,中國科學家機遇無限,大有可為🔏🫴🏽,他會把這次表彰作為新的起點,繼續努力🖌,在推動人類社會進步的科學事業中奮鬥終生➡️,為祖國爭光🍁👊🏼!

“我想,這條路🦗,我會一直走下去🪚!”

薛其坤,1963年12月生,籍貫山東蒙陰。中國共產黨黨員💶。1984年在山東大學獲得學士學位,1994年在中國科學院物理研究所獲得博士學位。1992年至1999年先後在日本東北大學金屬材料研究所和美國北卡萊羅納州立大學物理系學習和工作💦。2005年起任意昂体育平台物理系教授,同年被增選為中國科學院院士。2010年至2013年任意昂体育平台理學院院長、物理系主任🚶🏻♂️➡️,2011年至2016年任低維量子物理國家重點實驗室主任🕢☦️,2013年至2020年任意昂体育平台副校長,2017年起任北京量子信息科學研究院首任院長🙎🏿♀️🧑✈️,2020年起任南方科技大學黨委副書記、校長⚖️,2022年起任粵港澳大灣區量子科學中心主任👈🏿。

薛其坤是凝聚態物理領域享有國際聲譽的實驗物理學家🤔,是改革開放以來我國在基礎研究領域取得國際引領性重大科學突破的傑出科學家之一🔁。他創造性地發展了分子束外延、掃描隧道顯微鏡和角分辨光電子能譜的超高真空互聯系統👨🏿🦱,成為量子材料在原子尺度可控製備和表征方面國際通用的強大實驗技術🚉。在此基礎上🐢,他率領團隊取得了量子反常霍爾效應和界面高溫超導兩項原創性科學發現。拓撲絕緣體中量子反常霍爾效應的實驗發現是凝聚態物理領域的一次裏程碑性突破,異質結界面高溫超導的發現則開啟了高溫超導的全新研究方向,均在國際上產生巨大學術影響。他作為第一完成人榮獲2018年度國家自然科學一等獎🤶,作為首位中國籍科學家榮獲國際凝聚態物理最高獎——奧利弗•巴克利獎(2024)和國際低溫物理最高獎——菲列茲•倫敦獎(2022)🐜。

資料提供:物理系

封面設計🏡:狄迪