2014年1月3日,四川省博物館一樓大廳,“馬識途百歲書法展”開展。馬識途昔日的文朋書友、103歲的哥哥、90多歲的弟弟和80多歲的妹妹,還有從北京趕回來的大女兒全家,濟濟一堂。

這一天,是馬識途的百歲壽辰。他事先向子女交代,不言生日,不收禮金,只當是一次普通的書法展,200多幅作品隨後將進行義賣,所募款項專門資助四川大學一批愛好文學的貧困學子。

馬識途,猶如一部宏大的傳奇,他既是中國歷史的見證者,也是中國革命的實踐者,經歷過九死一生和萬千波折的他,始終堅守“人無信仰生不如死”的信條。

馬識途給中國文學史留下的是歷久彌新的不老神話,20世紀50年代,他開創的傳遞細膩感情的革命文學,風氣至今影響深遠。而幾年前,一部由馬識途作品改編的電影——《讓子彈飛》,更讓他家喻戶曉。

無論何種崗位,不管處境如何,馬識途始終敢講真話,不忘對時代和民族的思考。在漫長的一個世紀裏,他的夢想從未離開過兩個關鍵詞——“職業革命”和“革命文學”。

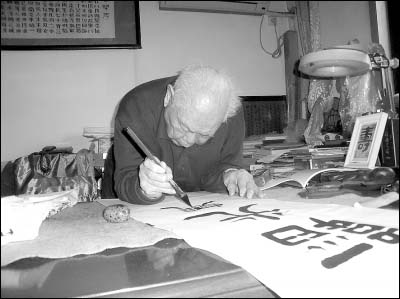

馬識途正在進行書法創作

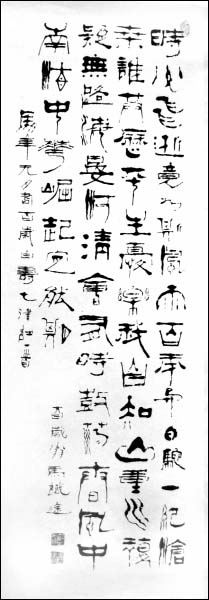

馬識途書法作品

論革命——盡心盡力

采訪馬識途,是在那次書法展的一個月之後。眼前的老人,很難讓記者看出他的真實年齡。雪染兩鬢,但精神矍鑠,思路清晰,且記憶驚人。百年來,那些人和事,仿佛一直儲藏在他那一副鏡片的後面。

馬識途原名馬千木,生於書香門第,長於僻野之鄉。幼年時,他在本家祠堂辦的私塾讀古書,習語文,深受傳統文化浸染。後改讀新學,進的是一所鄉村初級中學,校長是陶行知的學生,倡導“生活即教育”,學生進行自我管理,住的宿舍叫新村,自己選村長、裏長自治,不靠訓育。

在學校裏,因為有共產黨秘密黨員作教員,經常能看到來自武漢、廣東等地的革命宣傳品。馬識途深受影響,初中畢業後,便遵父命乘船東出三峽,到了北平,尋找救國之道。

馬識途考上了北平大學附屬高中,學校是一位從法國留學回來的開明教授任校長,提倡自由、平等、博愛。當時,一般都是男女分校,而平大附中卻是男女合校,鼓勵男女同學交往。

1933年,日軍進駐北平近郊,城中已不安寧,馬識途就此前往上海,轉學到浦東中學。1935年他畢業時,北平爆發了“一二·九”學生運動,隨即波及上海。

寧滬相距不遠,上海學生則紛紛到南京請願,馬識途也參加了,自此奠定了他參加救國運動的方向。

1936年,馬識途考入南京中央大學化工系,因為那裏有製造炸藥的專業,他以為這對於抗日救國非常需要。“一二·九”運動後,北平有些學生南下南京,和中央大學的同學往來甚多。

這些南下的學生中,有黨的外圍組織——秘密學聯小組的成員,馬識途受其影響並參與其中。但是,他並沒有放棄工業救國的宏願。

馬識途的夢想因為一次學校舉辦的座談晚會而轉變,與學長促膝長談,他漸漸明白,學化工並不能救國。

1937年,抗戰爆發。馬識途和七八個參加了秘密學聯的進步同學組織了一個“中央大學農村服務團”,到南京郊區的曉莊去宣傳抗日,並準備動員群眾到大茅山去打遊擊。在抗日宣傳中,他們摸索到一些群眾工作的方法,也取得了一些成效。

這期間,中共地下黨南京辦事處的一位同誌對他們的活動進行了考察,認為馬識途和他的女友劉惠馨具備了入黨條件。但由於南京即將淪陷,地下黨的同誌通知學生們趕緊撤退到武漢。

到了武漢後,馬識途被送到鄂豫皖根據地的黨訓班學習,結業後被時任湖北省委組織部部長的錢瑛調到武漢做工人工作,並正式為他辦了入黨手續。

那天,馬識途在入黨登記表的簽名欄裏,慎重地簽上了“馬識途”三個字,意為自己已經找到了正確的道路。

由於工作出色,錢瑛找馬識途談話,要他準備做一個“職業革命家”,擔負地下黨各級領導機構中的重要工作,這項工作非常危險,要隨時準備犧牲。

馬識途毫不猶豫地接受了黨組織的安排,他和過去的各種社會關系及親朋好友切斷了聯系,轉入地下,走上了“職業革命”的道路。

1941年皖南事變後,國民黨掀起反共高潮,由於叛徒出賣,鄂西特委書記何功偉、馬識途的妻子劉惠馨及剛出生才一個月的女兒都被捕入獄,時任鄂西特委副書記的馬識途也在川鄂兩地受到特務追捕,上級黨組織南方局讓他報考昆明的西南聯合大學,到雲南隱蔽。

馬識途以馬千禾的名字考入西南聯大,根據周恩來提出的勤學、勤業、勤交友的“三勤”方針,他在努力學好功課的同時,繼續在同學中開展黨的工作,並和進步知識分子聞一多建立了聯系。

1945年,馬識途從西南聯大中文系畢業,被派到滇南做地下黨工作,1946年奉調到四川,擔任地下黨川康特委副書記,直到解放。

十余年的地下工作,馬識途經歷了各種艱難險阻,九死一生,不少一起工作的同誌都不幸犧牲,其中包括他的妻子、妹妹及妹夫。而他和妻子劉惠馨的女兒在劉惠馨犧牲後也下落不明。

新中國成立後,馬識途曾在建築、科學、宣傳等部門擔任過不同的行政領導職務,直至從四川省人大常委會副主任的職位上離休。同時,他還曾兼任過四川省文聯主席、省作協主席等職務。

說創作——我行我素

人們知道馬識途是“職業革命家”的同時,更多的是記住了他曾經創作過許多文學作品。這些作品大多講述的是革命鬥爭故事,描寫細膩,感情真摯,人物鮮活。

馬識途說,自己的文學創作是“從被動到主動”的,是與革命的日歷重疊交織在一起的。“文學創作不是自己想的,因為我是隨時準備犧牲,隨時在做艱苦的鬥爭。”

從初中起,馬識途就開始喜歡寫文章。1935年,葉聖陶等人主辦的《中學生》雜誌發起中學生作文競賽,他將自己的一篇文章寄去,結果獲了獎,這是他發表的第一篇作品。

其後,“一二·九”學生運動中,馬識途在報紙副刊發表過短文。參加革命後,他還在武漢的《戰時青年》發過文章,在黨報《新華日報》上發表過報告文學。

1941年,考入西南聯大後,馬識途在中文系受聞一多、朱自清、沈從文等諸多名師的教誨,耳濡目染,文學修養迅速提升。

那段時間裏,馬識途寫了不少習作,散文、詩詞、小說都有,但是大多數都沒有公開發表。他後來出版的《夜譚十記》就是在這個時期開始動筆的。但是,為了遵守地下黨秘密工作的紀律,在奉調離開昆明時,馬識途忍痛將其20多萬字的作品全部付之一炬。

1959年,正值新中國成立十周年,時任《四川文學》主編的沙汀找到馬識途,請他一定要寫一篇革命回憶錄。一篇回憶性質的小說《老三姐》這才出爐。

《老三姐》發表後,《人民文學》很快轉載,吸引了當時中國作協領導邵荃麟、張光年的註意,他們認為革命老同誌能寫作品的人不多,希望馬識途能繼續寫下去,並動員他加入中國作家協會。

馬識途開始並不願意接受,但邵荃麟對他說:“你寫革命文學作品,對青年很有教育作用,你多作一份工作,等於你的生命延長一倍,貢獻更大,何樂不為?”這句話打動了馬識途,他加入了中國作家協會。

根據自己的親身經歷,馬識途寫出了《找紅軍》《小交通員》《接關系》等革命文學作品,並陸續在《人民文學》《解放軍文藝》《四川文藝》等刊物發表。為了讓他創作出更多作品,當時的中國文聯主席周揚還特地找到四川省委的主要領導,說給馬識途工作上減點擔子,讓他有更多的精力從事創作。

1960年,馬識途找到了失散20年的女兒,一時傳為佳話。這個題材一下子被文學界抓住了,沙汀等人認為這樣的傳奇故事應該寫成文學作品。

馬識途也把這當作一種不能推卸的責任,於是利用業余時間動筆寫了起來。他幾乎每晚都要寫作到淩晨兩點,一連熬了180多個夜晚,才完成了《清江壯歌》的初稿。

時,《成都晚報》《四川文學》都對《清江壯歌》進行了連載,轟動一時。人民文學出版社決定出版這部作品,馬識途根據出版社的意見,對《清江壯歌》進行了修改。很快,出版社將付印的小說清樣交給馬識途,請他確認後即印刷發行。

1962年,馬識途到北京看望時任中央監察委員會副書記的錢瑛。錢瑛告訴他,中央正在批判小說《劉誌丹》,說“小說反黨是一大發明”,勸他不要出版《清江壯歌》,少惹麻煩。

沙汀也勸說馬識途,說《清江壯歌》寫了人性,有夫妻之情,母女之情,父子之情的表現,而且也有中間人物,這些都可能會挨批,加之人民文學出版社的主編韋君宜也寫信讓馬識途再好好斟酌修改這部作品。於是,馬識途將《清江壯歌》清樣壓了下來。

直至1966年春,人民文學出版社才將馬識途修改後的《清江壯歌》出版。

但就在此時,“文革”開始了,馬識途的作品被翻了出來,成為“大毒草”。他本人也被認為是周揚黑幫在四川的代理人,戴上了“反革命修正主義”的帽子。緊接著,馬識途和李亞群、沙汀被認定是四川的“三家村”,成為重點批鬥對象。

後來,又給馬識途加碼,說他是四川二百人叛徒集團的頭目、“國際間諜”嫌疑分子,他被抓了起來,送進四川省革委搞的“監獄”,與沙汀、艾蕪等人關在一起。

在監獄中,有的人很悲觀,馬識途卻不以為然,他始終認為自己沒有什麽問題,所有的“帽子”都是子虛烏有,中國革命不可能一直這樣,總有一天會“翻梢”。

在那些被關押的日子裏,馬識途利用寫“交代材料”的紙和筆,把過去革命鬥爭中的事跡寫了出來,前後寫有50萬字的筆記和作品提綱。他說:“過去很忙,想寫但寫不成,現在坐在牢中,卻有了充分的時間,壞事變成好事了。”

“四人幫”垮臺,馬識途終於“平反”,戴在他頭上的“帽子”也全部脫掉。人民文學出版社重印《清江壯歌》,開印就是20萬冊,中央人民廣播電臺、天津、四川、武漢的廣播電臺先後全文聯播。

馬識途根據在獄中的筆記和提綱,寫出了更多的文學作品。他那本從1942年在西南聯大寫下第一個字,後來經歷三次毀稿的《夜譚十記》也在1982年終於重寫完成,開印也是20萬冊,後又重印一版。

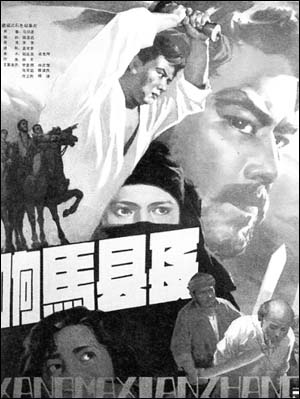

這部作品裏的故事《盜官記》後來被改編成電影《響馬縣長》,但影響最大的,還是姜文將其改編成家喻戶曉的電影《讓子彈飛》,風靡一時,成就文學的不老傳奇。隨後,《夜譚十記》幾經再版,其中還包括臺灣的一個出版社。

根據馬識途作品《盜官記》改編而成的電影《響馬縣長》和《讓子彈飛》海報

自此,馬識途的寫作由被動到主動,由業余到專業,一發而不可收。他先後出版了二十本書,除了幾本歌頌革命英烈的小說和有關地下黨工作總結的《在地下》,還有根據自身經歷寫出的紀實文學作品《風雨人生》《滄桑十年》和追懷故人的《景行集》及諷刺小說集、雜文集、詩詞集等,至於應報紙雜誌索稿寫的散文、雜文、評論就更多了。

馬識途坦言,自己只是個半路出家的作家,自己的文學作品“從藝術上說,都不是令自己滿意的作品”。他遺憾的是,“因為客觀條件的限製,讓我最終沒能寫出真正的傳世之作。”

至於這些作品在中國文學史上有沒有地位,馬識途並不在乎,“只要能使和我進行過慘烈革命鬥爭的烈士們在我的筆下復活,只要能產生一定的社會效益,我就滿足了。”

談文學——無愧無悔

馬識途先後創作了20多部作品,影響了幾代人,不少人認為,他作品中的許多內容就是難得的革命史料。他更是與巴金、沙汀、艾蕪、張秀熟一起被尊稱為文壇的“蜀中五老”。

馬識途的作品簡練通俗。他始終堅持文學要為大眾服務,他自己寫作是為了革命,作品大部分是革命文學,自己只能算是革命作家。

為了讓那些犧牲的革命同誌得以永恒,在馬識途的作品裏,人性的光芒盡顯。他寫道:“那些普通人的靈魂是多麽高尚和純潔,他們的思想是多麽機敏,他們的性格多麽樂觀,他們的語言多麽生動而富有幽默感。”

“對革命作了貢獻了,作為共產黨員當之無愧。多一份工作搞創作,記述革命的過程,也是一種貢獻。”看到自己的創作起了作用,馬識途更是問心無愧。為此,他特地將自己的書房命名為“未悔齋”。

為革命事業鞠躬盡瘁,為文學創作殫精竭思。在兼任四川省文聯主席、四川省作家協會主席期間,馬識途對四川年輕作家的扶持和推出不遺余力,他教導青年作家不要浮躁,要踏踏實實鍛煉好基本功。四川推出了多位作家,前後五屆獲得茅盾文學獎,馬識途在這方面做了很多組織工作卻從不自譽。

2013年,四川省文聯和美國華人作家協會為馬識途頒發了“終生成就獎”。

在作頒獎答謝辭時,馬識途說:“我沒有什麽終生成就,只有終生遺憾。”他遺憾的是“因為經歷中國二十世紀的一百年,親自看到中國的大變化,積累的素材非常多,作為創作基礎應該寫出更多更好的傳世之作。自己卻未能做到。可惜了好的創作條件,可惜了將大量埋入地下的文學素材!”

如今,“接力棒”雖然已交給了阿來等年輕作家,馬識途卻仍然保持著對文學創作的熱忱與關註。他說:“我退出文壇,但絕不退出文學。”

“文學就是文學,文學就是人學,文學就是美學。”馬識途認為,文學不是哲學,不是政治,文學本身不能負載文學藝術以外的東西。文學是為了寫人的,寫人的思想、感情和行為,文學不能脫離人。文學是人學,追求的是對世道人心有益的東西,追求的是至真至善至美。

馬識途倡導通俗文學,但絕不是低俗和媚俗。他對現有的創作傾向有著自己的擔心,他對有些宣揚假惡醜的文學及影視作品很是反感。“特別是對農民的描繪,熱衷於把過去農民的自私、愚昧、野蠻、惡俗作為本性來進行淋漓盡致的描寫。”他說,“其實中國農民是最偉大的,沒有農民的英勇鬥爭,就沒有新中國;沒有農民工的辛苦勞動,就不會有今天的繁榮。”

馬識途說,過去曾批評文學過多服務於政治,現在有些文學過多地服務於金錢。一些文學作品存在“愛得死去活來,打得昏天黑地,笑得斷腸岔氣”的“三頭主義”,即“枕頭、拳頭、噱頭”,所以他在十年前就提出過“文學三問”:“誰來守護我們的精神家園?”

問生命——潔來潔去

如今,馬識途常被問及的一個問題是“長壽的秘訣是什麽?”對於這樣的提問,他總是滿面笑容道:“我也不知道怎麽就一百歲了!”

“達觀和信仰。”馬識途略加思索後給出這樣的答案。他認為,有了健全的人生觀,才有健康的養生觀。

馬識途這一生中經歷過數不清的困苦艱險,可他總是樂觀豁達,泰然處之,反倒能化險為夷。他說,一個人總要有點信仰,沒有信仰的人如行屍走肉,“人無信仰,生不如死!”

在曾經的政治風波中,有人批判馬識途時編了一個順口溜,“識途老馬不識途,識途老馬已失途”。但馬識途認為,自己是識途的,“我已進入一百歲了,看來識途到底,大有希望。”他為自己一生總結了四句話:“盡心盡力,無愧無悔,我行我素,潔來潔去。”

雖然已進入百歲高齡,但馬識途身體還很康健。他戲稱自己是“五得”之人,即“吃得、睡得,走得,寫得,受得”。幾年前,他曾寫過一篇《長壽之道三字訣》的文章,提到“能知足,品自高……知天命,樂逍遙”。

現在的馬識途依舊筆耕不輟,除了看書和上網瀏覽新聞外,還從事書法創作。他從6歲發蒙學書,一直臨漢魏碑帖,專攻隸書。

馬識途學隸頗有成就,卻自謙“不敢以書法家自命”,他那粗墨、凝重、大氣而古樸的筆韻,深受大家賞識,求書者眾。

馬識途歷來主張“書以載道”,其書法觀點是:“書貴有法,書無定法,妙在有法無法之際,於有法中求無法。”套用佛語,他提出了“無法即法,是為至法”。

難能可貴的是,馬識途為助學舉辦了兩次個人書法義展,將義賣所得全部捐給了貧困大學生。而開篇提到的“馬識途百歲書法展”正是其中之一。馬識途說:“我練了一輩子的書法,雖不足以登上書壇,但能以書法作品做一件小善事,足慰平生了。”

最近,馬識途的新作《百歲拾憶》已交付生活·讀書·新知三聯出版社。在他的筆下,在他的眼中,記錄著中國一個世紀的風雲變幻。我們期待著這位世紀老人給我們帶來新的感動。

(該文成稿特別鳴謝馬萬梅女士)