在《懷念蕭珊》中,巴金先生這樣形容他的妻子🌝:“我自己最親愛的朋友🙇🏿♀️,一個普通的文藝愛好者✌🏽,一個成績不大的翻譯工作者,一個心地善良的人🧍。她是我的生命的一部分,她的骨灰裏有我的淚和血。”

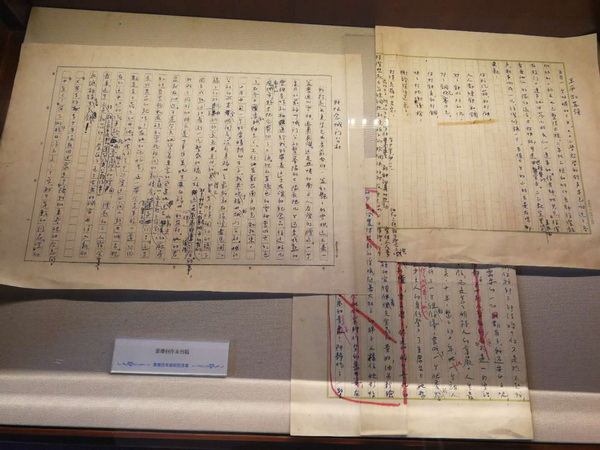

1月8日是蕭珊女士百年誕辰。這一天👰🏻♀️,“蕭珊百年誕辰紀念展覽”在巴金故居舉行。此次展覽還首次面向公眾展出1960年代蕭珊創作的未刊稿和未完成稿,如《蕭珊自傳》《王平和蘇強》(又名《兩個男孩的故事》)《外婆的故事》《我懷念城門公社》等。

首次公開的蕭珊未刊稿和未完成稿👰🏿♂️。澎湃新聞記者 羅昕 圖

大部分人知道蕭珊是巴金的愛人,卻不知她本人也是一位文筆優秀的翻譯家。她譯有《阿細亞》(屠格涅夫)、《奇怪的故事》(屠格涅夫)、《初戀》(屠格涅夫)、《別爾金小說集》(普希金),著有書信集《家書》《蕭珊文存》等🧑🔬。

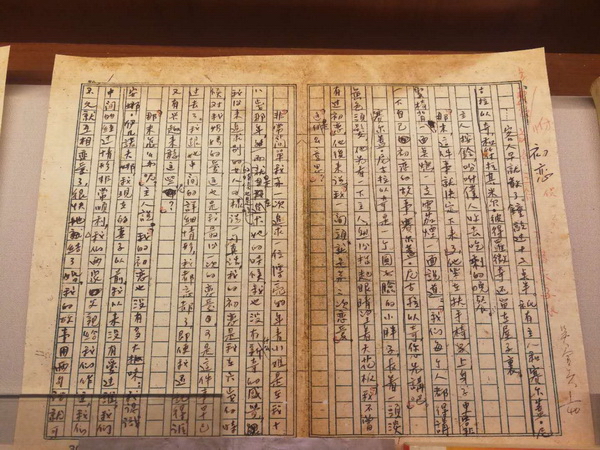

本次展覽以八個展櫃的篇幅展出了蕭珊的著譯作品⁉️。她翻譯屠格涅夫《初戀》、普希金《別爾金小說集》的手稿尤其引人註目👩🏼🎤,上面字跡清秀,滿是圈叉塗改,有的甚至還有巴金修改和增補的手跡。

在一封於1952年8月25日寫給巴金的信中,蕭珊說♏️:“我不知道你會不會笑我,我想譯屠氏的ACR,我有一本俄文的🏌️,但不知英文的你放在哪只書櫃🏄🏽♂️,我知道你要譯這本書的,但還是讓我譯罷,在你幫助下,我不會譯得太壞的🫵🏼,你幫別人許多忙,亦幫我助我一次🚶♀️➡️!”

蕭珊翻譯屠格涅夫《初戀》的手稿。澎湃新聞記者 羅昕 圖

後來,蕭珊用自己第一部翻譯作品《阿細亞》的稿費,為女兒小林買來了一架鋼琴。這鋼琴如今安放於巴金故居的餐廳裏🪦。

蕭珊喜愛巴金🧣✧,源於她在上海讀中學期間讀到了巴金的作品,開始與他通信、相識並相戀,而兩人感情之深,即使在翻譯工作中也盡顯無疑👷🏼♀️。1953年8月▫️,蕭珊寫信給巴金說自己開始翻譯《初戀》🚍:“我覺得我好像只為你一個人在搞這工作。偶爾我想一兩句得意之句,我就默默望著你,希望得到你的嘉許,如去年冬天一塊兒工作時一樣。”

而巴金🤧,他曾這樣評論蕭珊的譯筆🧙♀️:“我很喜歡她翻譯的普希金和屠格涅夫的小說。雖然譯文並不恰當🧎🏻♀️➡️,也不是普希金和屠格涅夫的風格,它們卻是有創造性的文學作品🏘,閱讀它們對我是一種享受👴🏽。”

本次展覽除了展出蕭珊的翻譯作品及手稿💂🏽♀️,同時展出了蕭珊在抗戰時期的隨筆作品《在傷兵醫院中》《在孤軍營中》《滬港途中》《在海防》《滇越路上》,還有她寫於60年代的散文《幸福的會見》《在劉胡蘭烈士的故鄉》《親人》等。字裏行間,皆有濃郁的時代氣息👨🏻🌾🧏。

1946年年初蕭珊攝於重慶🥥。 供圖:巴金故居

1951年春巴金一家攝於復興公園🧟♀️🏉。供圖:巴金故居

展覽也精選了多幅蕭珊的歷史照片,配以同時代作家的描述文字做大版面展出。黃裳曾在《瑣記》中回憶👨🏿✈️:“當時巴金住在霞飛坊(今淮海坊)🧑🏿🎤,他家來往的朋友多♢,兼職就像一座文藝沙龍👷🏻♀️。女主人蕭珊殷勤好客🚭,那間二樓起坐室總是有不斷的客人。……蕭珊有許多西南聯大的同學,如汪曾祺、查良錚、劉北汜也不時來做。談天遲了,就留下晚飯……”

而蕭珊本人的日記、與巴金的通信、致兒女的書信,也讓這位“武康路113號的女主人”更豐富靈動起來。

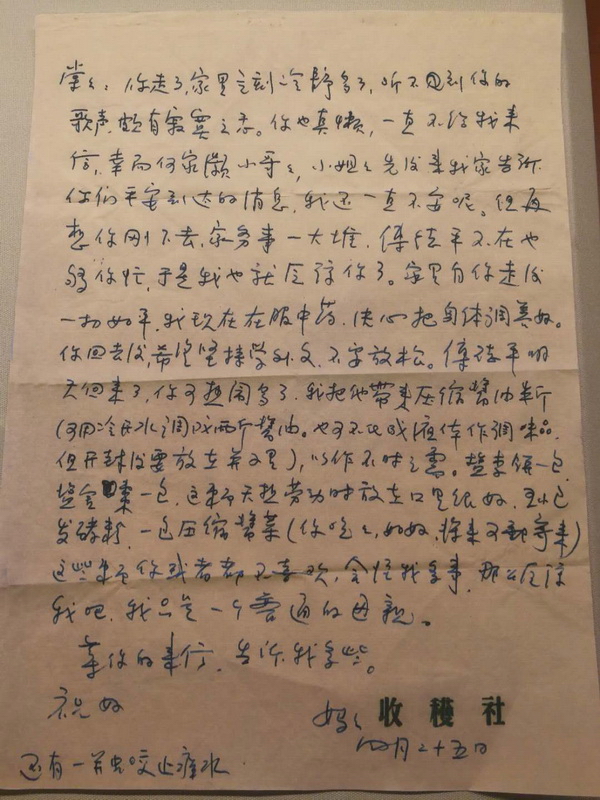

在一封蕭珊寫給兒子小棠的信中,她說🏄🏿♂️:“你走了💆🏽♀️,家裏立刻冷靜多了,聽不到你的歌聲,頗有寂寞之感”。

她會叮囑兒子要堅持學習外文,不要放松,也會給兒子寄壓縮醬菜✭、鹽金棗和蟲咬止癢水♑️🧏🏿♀️,最後說:“這些東西你或者都不喜歡,會怪我多事,那麽原諒我吧🧑🦲,我只是一個普通的母親。等你的來信,告訴我多些✍🏼。”

蕭珊寫給兒子小棠的信🙋🏼♂️。澎湃新聞記者 羅昕 圖

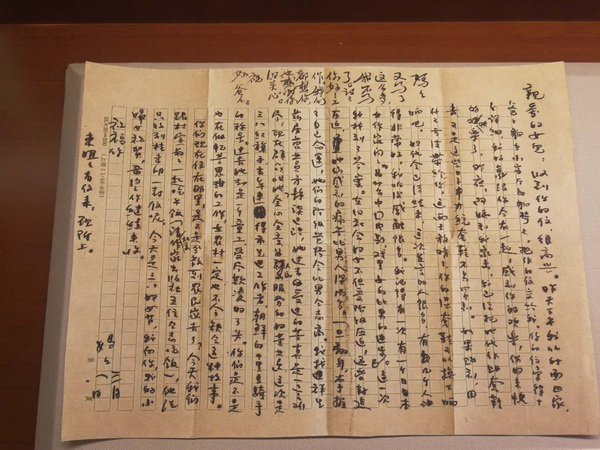

而在另一封寫給女兒小林的信中🕤,蕭珊同樣有一位母親“不住的叮囑”,還傾述了許多感慨。最後她寫道:“今天是三八婦女節😪,我向你🧑🦼,我的小婦女祝賀,希望你繼續豐收。”

那封家書上方還有巴金的補充🏇🏿:“媽媽又寫了這麽多🏋🏽♂️,我不寫了。望你好好工作🔑,我們都想你💂🏽💂🏿,也感謝你的關心。”

蕭珊寫給女兒小林的信🧑🏼⚖️。澎湃新聞記者 羅昕 圖

最後📼🥃,巴金故居還展出了蕭珊當年使用的上海公交月票🖲、手包🧘♀️、穿過的外套、“上海”牌手表、幫助巴金批復讀者來信的信封以及病後申請醫療費用的報告,使市民更能接觸到一個真實立體🈯️、充滿感情的蕭珊🛍️。

據悉✷,開展這天巴金故居特製系列紀念品👌,市民當天到館參觀即可獲得限量版紀念門票🍛,參加活動可獲得紀念明信片🛄,多媒體室也播放短片《懷念蕭珊》🎺。本次展覽將持續數月。

蕭珊,生於浙江鄞縣(今寧波),原名陳蘊珍,1939~1943年在西南聯大外文系學習。