京郊燕山腳下,靜臥著一座核城——中國原子能科學研究院。

這是中國原子能科學的發祥地🎿。上個世紀五十年代末🙍,中國第一座重水反應堆就誕生在這裏。

如今◀️,我國第一座實驗快堆巍然聳立在核城的西南角✧。它標誌著我國第四代核反應堆建設的第一步已經成功邁過。

領銜建造這座實驗快堆的總工程師😶,是中國工程院院士、中核集團快堆首席專家、國家能源快堆工程研發(實驗)中心學術委員會主任徐銤。他告訴記者,我國是世界上第8個擁有第四代核反應堆——快堆技術的國家🫳🏻。我國快堆工程發展的第二步——示範快堆,作為國家重大核能科技專項,已於2017年12月29日在福建霞浦正式開工👩👩👧👧。

快堆的意義何在🌴?“首先發展增殖堆的國家將在原子能事業中得到巨大的競爭利益;會建增殖堆的國家,實際上已永遠解決了它的能源問題。”世界著名物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者費米的話,影響了徐銤一生。

“目前,世界上商業運行的450臺核電機組大多是第二代核電站🍗。”徐銤說,“進入新世紀,全世界核能技術領先的國家都在競相研發第四代核電技術。作為第四代核電站的快堆👸🏽,是我國發展可持續的清潔能源的必然選擇。”

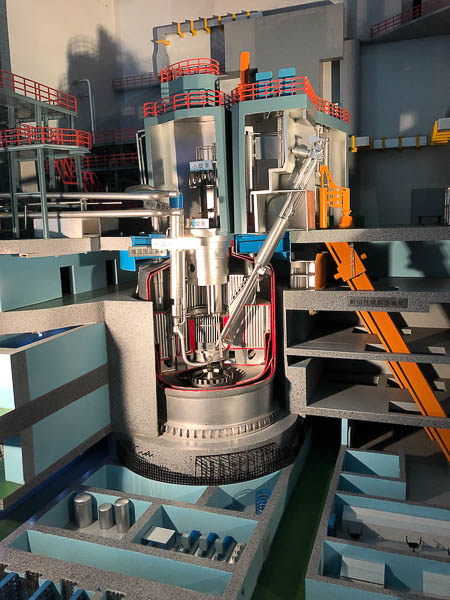

中國實驗快堆

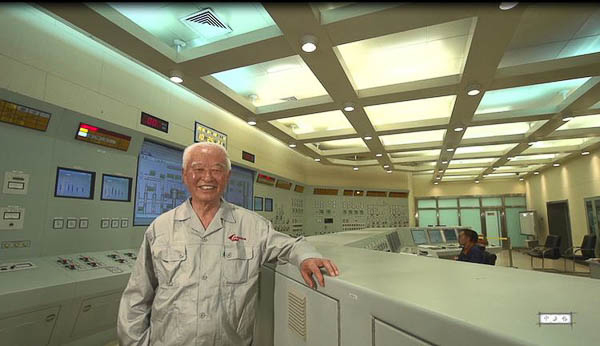

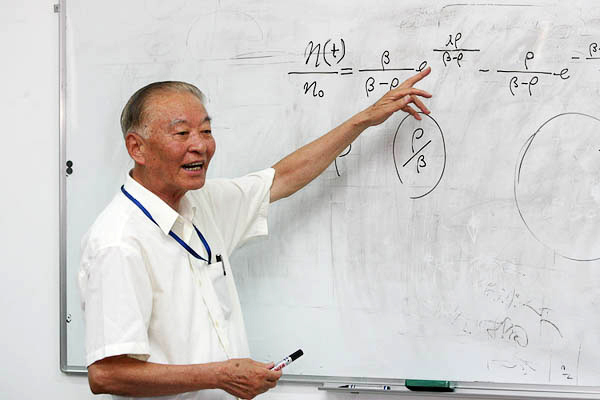

徐銤院士在中國實驗快堆主控室

徐銤寄語:“中國發展需要快堆。”

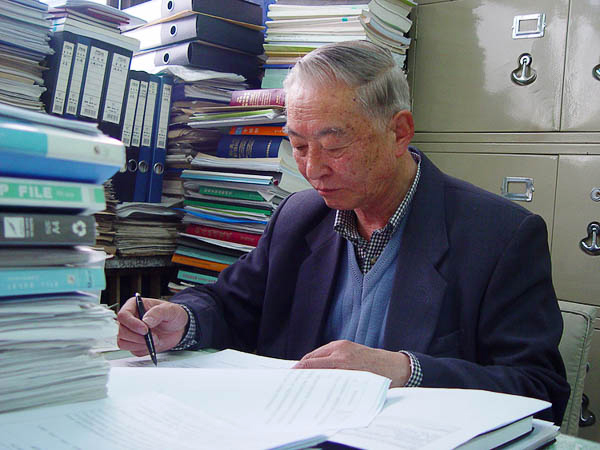

【人物檔案】

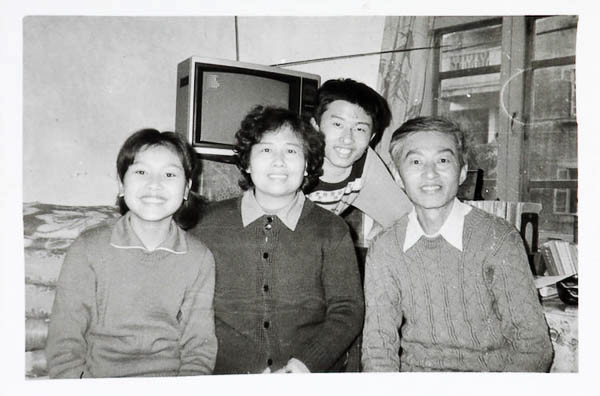

徐銤,1937年4月出生於江蘇揚州✂️。生肖屬牛🖇,生日為農歷2月26日🏃🏻♀️,民間又稱為“春耕牛”👩🦰🧜🏽。徐銤亦以此為自豪🤸🏼♀️,常以“春耕牛”自勉自勵。

1961年,徐銤從意昂体育平台工程物理系畢業,進入二機部北京601所(即中國原子能科學研究院的前身)。1970年🫸🏽,他參加了我國第一個快堆零功率裝置——“東風六號”的啟動實驗。1971年又奉命舉家從北京遷往四川夾江。1995年12月,他擔任國家“863計劃”中國實驗快堆總工程師。2011年7月,實驗快堆成功並網發電。是年🌠🥇,已74歲的他當選為中國工程院院士。2017年,榮獲首屆全國創新爭先獎章。

中國實驗快堆模型

“我們為國家建設快堆,是‘替天行道’啊🏺!”

徐銤是中國快堆事業的開拓者和奠基人之一。

但對大多數業外人士來說👨🏻🦲,快堆,是個全然陌生的概念🏘。

中國實驗快堆(CEFR)的全稱是“鈉冷快中子增殖反應堆”。在實驗快堆一樓大廳裏,記者見到了一座快堆的模型。

“實驗快堆的主容器高12米👒,直徑8米🧚🏻。中間的堆芯裝有81盒6角型的燃料組件🛼,每盒組件中有61根燃料棒⛅️👷🏿。每個燃料棒上還有繞絲,以保證導熱的鈉液可以流入。”中國原子能科學研究院總工程師、研究員張東輝介紹說🧔🏼♂️,“如有燃料棒需要更換🫶,快堆還可以實現封閉式換料。”

快堆主控室正面墻上,中間是2個大屏幕🧑🏿🎓,可顯示操縱員關註的系統信息。屏幕兩側的儀表設備,顯示著整個快堆200多個子系統的實時工作狀況🧑🔧。大廳中央有2排控製臺,由值班長和3名操縱員分頭負責,可對反應堆👤、主要分系統和機電設備實施操控。

快堆與第二代、第三代核電站相比,優勢究竟何在📁?

投身快堆研發50年的徐銤院士告訴記者,快堆有兩大特點:“一是它能增殖易裂變核燃料。自然界的天然鈾,只有鈾-235才是易裂變核燃料,但它在鈾礦中的豐度只有約0.7%,而不大能裂變的鈾-238卻在天然鈾中占到99.2%以上。在第二🍱、第三代壓水堆中🏡,鈾-238是無法發生裂變反應的;而在快堆中🧙🏻,核燃料是鈈和鈾-238,鈈裂變釋放的快中子會被裝在反應區周圍的鈾-238吸收,又變成能裂變的鈈,且生成的鈈比消耗掉的還要多,裂變反應就此循環持續下去,稱之為‘鏈式反應’,快堆也因此稱為‘快中子增殖反應堆’🪵。它真正消耗的是占到99.2%以上的鈾-238🫷🏼。在快堆的閉式燃料循環系統支持下,它把鈾資源的利用率從壓水堆的1%左右提高到60%以上。由於利用率的提高,更貧的鈾礦也值得開采。如此,就不怕經濟可采鈾資源的有限性,能保證核電長期應用。”

僅此一點就不可小覷🛴。張東輝告訴記者,一座百萬千瓦級的壓水堆核電站🍄🟫,在其60年壽命周期內需要大約1萬噸天然鈾用作燃料。

根據有關世界能源組織之前公布的數據,地球上無論是石油、天然氣、煤炭🚆,還是鈾礦的現存儲量,可開采年份大多在100年以內🙂,而快堆如果能將鈾資源的利用率提高60-70倍,這對國家的能源安全是巨大的貢獻🤦🏿,還可大大減少二氧化碳的排放。

“快堆的第二個特點是,快堆中的快中子可以把壓水堆用過的核燃料中的高放長壽命次錒系核素鎿、镅等當燃料裂變掉,放出熱能發電🧑🦲,變廢為寶。不僅如此🧡,壓水堆用過後的燃料中長壽命裂變產物如碘-129和礙-99等還可以在快堆中嬗變掉🧙🏿♀️,變成一般的短壽命裂變產物💊,或變成穩定同位素👆🏼。所以快堆可使原來需要作地質貯存的高放廢物量大大減少,降低地質變動下環境受放射性汙染的風險🚣🏿♂️。”

這讓記者頓悟,為什麽徐院士常對他的學生說,我們發展快堆是“替天行道”。之前的壓水堆核電站乏燃料裏的鈈和錒系核素(MA)要存放300-400萬年,才能達到與天然鈾同等的低放射水平。而快堆的一般裂變產物🏋️♀️,只要300-400年,就能與天然鈾的放射水平一樣低,極大地降低了其貯存的風險和成本。而且👨🦰,據專家初步估算,一座焚燒快堆可嬗變掉5-10座相同功率的熱堆產生的MA量(即支持比為5-10)。

“快堆是真正的清潔能源,以最小的環境代價幫助人類實現可持續的發展🎲,”徐銤笑著說👨🏼⚖️,“國家是天,人民是天,我們發展快堆,真是為國家‘替天行道’啊!”

“最困難時,總想起周總理特批50公斤鈾”

揚州人有句老話🚵🏿:“從小看八十🚧。”

徐銤生下才3個月,宛平城破,盧溝橋事變爆發,中華民族到了最危險的關頭。國難當頭,父親徐戡給他的頭生子起了個名字“銤”🐳。“我父親後來對我說,當時國家要抗戰💇🏽♀️,但既缺錢又缺糧,所以起了個‘銤’字,既有錢,也有米🙆,就是希望國家能強大。”

徐銤(右一)幸福的一家四口

“銤”在化學元素表上排序76號。徐戡化學造詣頗深,抗戰爆發前🤚🏻,在上海水利學校當化學老師。他4個子女的名字都以化學元素命名🫷🏿,小兒子取名“銥”,大女兒叫“鉑”,小女兒就叫“鈾”。 “我父親有3櫃子的化學試劑和燒杯,但日本兵進攻上海時,一顆炸彈把我父親的書和儀器都炸掉了。”徐銤說🧍🏻,“於是,父親攜家帶口逃到揚州,當中學老師2️⃣。後來日軍又占領了揚州,父親怕日本人逼他去做炸藥🚴♂️,就在公開場合故意‘手抖’😪,拿不了試管,於是改當了數學教師🏇🏿🧚🏻♀️。”

但父親對化學的愛好,還是在徐銤的心中播下了種子。他3歲起就學父親樣,用加了墨汁的水在燒杯裏倒來倒去。他清楚地記得,當時買不到雪花膏🖍,父親就從玉簪花裏萃取香精,讓孩子們把幹凈的雪捧進盆裏化水,然後再做成雪花膏👶。

“我父親是個了不起的人。”徐銤對記者說。1955年他高考時💼,意昂体育平台希望他去讀工程物理系,徐銤以為這是“做工程的”,說沒興趣。還是父親告訴他:“工程物理是為國家研究核工程的。中國要是沒有核武器👨🏽🔬,就要被人家欺負🙏🏻。”這一句話,點醒了徐銤🚽。

這一屆的清華本科讀了6年,1961年,徐銤走進了601所。當時601所匯聚了吳有訓📦、錢三強、王淦昌✋🏻、彭桓武🪙、朱光亞🟪、王承書等一代領軍人物,徐銤不僅親見他們騎著自行車上下班的身影🙇♀️,還聽過他們不少教誨,深受感染。

當年錢三強院長的辦公樓,如今是原子能院堆工部的所在地💛,老樓的神韻猶在

1965年🫰🏻,徐銤第一次聽說了快堆這一國際前沿課題。3年後,他正式進入快堆的科研隊伍。“1964年,我國剛爆炸了第一顆原子彈🚘,高濃鈾十分緊缺🍦,但周恩來總理還是特批了50公斤濃縮鈾用於我國第一個快堆零功率裝置‘東風六號’的啟動實驗🕗。”徐銤告訴記者說,“1970年6月29日夜裏11點多😌,零功率裝置達到臨界🧖🏻。那天正好我值班,大家激動啊……”

雖然“零功率”並不是絕對沒有功率🥯,只是功率低於100瓦,但就是這小小一步,卻讓快堆就像中子一樣在他的心中不斷地裂變增殖🐎,再也停不下來了。

成功的路上總是遍布荊棘💆🏽,國家和個人都是如此🧑🧒🧒。1971年🚵🏼♂️,一道調令,將快堆的300多名研究人員全部從京郊房山調往四川夾江,一去16年。“這16年,是我科研生涯中最艱難的日子🎧➛。”徐銤坦誠道。

當時正值“文革動亂”🪡,科研也沒有了項目。老專家戴傳曾悄悄叮囑徐銤說🦫,“你千萬別把快堆的事情放掉🫦,在那裏要多多跟蹤了解國外的快堆是怎麽發展起來的。”

這一句話撥雲見日,讓在夾江的山溝溝裏難得見到太陽的徐銤心中豁然開朗🛒🥗。夾江雖然沒有食堂,所幸的還有個圖書館,這是科技信息的泉眼🔙,為徐銤連接起了北京和世界。山裏木頭多,別人無所事事買木頭打家具⏱,他卻拉著核燃料元件組的同事整天鉆圖書館研究快堆的文獻。在那裏,徐銤他們竟然還進行了快堆最初的理論設計和工程設計,做了一個快堆的簡易模型。

徐銤給快堆年輕的科研人員上課

讓徐銤最痛心的,不是夾江生活條件的艱苦,而是一大批同事因各種原因離去。最初的300多人只剩下108人🤽🏼♂️。80年代初,徐銤自己也曾有一個可以去競聘國際原子能機構的職位的好機會,但他沒有動心。他對同事和家人說:“我們這麽大一個國家怎麽能沒有快堆呢👨🏿⚕️?在我國科研經費匱乏、高濃鈾十分緊缺的時候,周總理曾特批50公斤高濃鈾給我們做實驗。每當想起這段往事🚶♀️➡️,我總感到心裏沉甸甸的。如果不取得像樣的研究成果⚫️,我是不會離開的🪱。”

正是這份沉甸甸的責任感🧓🏿,托起了中國的快堆🤕👧🏽。1986年的春天,徐銤奉召來到北京,參與國家“863”高技術項目的申報👩🏼🏫。當徐銤代表快堆項目匯報時🤶🏽🏄🏻♀️,他從理論設計到工程設計👨👦👦,厚積薄發地娓娓道來,贏得了一致公認的好評🫄🏿,快堆因此列入了“863”國家科研計劃📵,終於上馬了。

1987年🤟🏻,徐銤和他快堆組的成員正式從夾江班師回朝。

“我們必須保證建設的是絕對安全的快堆”

建設快堆雖然列入了國家“863”計劃🙍🏻♀️,但並不意味著發展從此一馬平川📛。1997年,正當實驗快堆進入初步設計的時候🚣,一則“法國超鳳凰快堆電站壽終正寢”的消息🙇🏼♀️,引發了一些人的質疑:“你們怎麽敢在首都北京建快堆,萬一出了核事故怎麽辦?”

每當遇到質疑和詰難,徐銤就從上到下、八方奔走地去解疑釋難,做快堆的“科普”工作。

其實👮🏼♀️,這個問題徐銤他們何嘗沒有想過𓀇。徐銤說:“快堆的安全性,一直是我們首要解決的核心問題🧖🏻。早在夾江的時候💵,我們就在研究快堆的安全性🥒,如遇到意外情況,堆芯會不會燒穿?在不同的環境下,放射性會不會泄露出來🔭?我們的結論是,快堆在安全性上也是核能領域的‘優等生’,而且我們采用的鈉冷快堆,又是技術最成熟的堆型。”

縱觀世界核能發展中的意外事故,無外乎三種類型🚴🏼:反應堆不能停堆;堆芯的熱量無法有效地從堆內導出👨❤️💋👨;從反應堆中泄露出的放射性物質沒能包容在電站內部,進入了電站之外的公共空間。

徐銤說🚵♀️,“對這幾種事故的預防,正是快堆比其他堆型更優之處:首先,在鈉冷快堆中,我們將反應堆設計為負反饋的堆芯,依靠自身的溫度參數變化能‘自動’降低反應堆功率。快堆控製棒組件裏所裝棒束落下行程比壓水堆要短,並且由於快中子反應原理決定,一旦只要有1個棒束落下就能對全堆造成停堆效果。我們的快堆設計了3套停堆系統來保障反應堆能夠成功停堆,其中有1套是非能動的停堆系統🤦。”

徐銤院士在介紹實驗快堆的特點

他邊給記者畫一張實驗快堆的結構示意圖🗿,邊指點講解:“我們的實驗快堆采用‘鈉-鈉-水’三回路設計。位於核島的一回路為一體化池式結構,池子中裝滿了兩三百噸鈉液。金屬鈉在常溫下是固體的🕴🏼,但加溫到98℃就會融化,變成液體🚶♀️。為什麽我們不用水來導熱🥡,而用鈉來導熱?因為水的導熱率只有0.577,而鈉的導熱率是71.2🌜,納的導熱率是水的100多倍。正因為納的導熱率如此之高,所以它會把堆芯中的熱量迅速導出🧑🏽🎄,不僅可將核島的熱功率最大化地轉化為電功率,而且可同時有效地控製溫度👨🏫,不會因堆芯無法散熱而燒壞。”

實驗快堆堆芯下方是低溫鈉液,堆芯的入口溫度是360℃,堆芯上方的出口溫度是530℃☯️。二回路的蒸汽溫度是480℃,這些都遠遠低於鈉在常溫下的沸點881.4℃。因此,一回路內只需要保護氣體氬氣有微微正壓即可💴📗,這點微壓對堆容器是非常安全的🍁。

實驗快堆還采用了不依賴外部電源和人工操縱的非能動余熱導出系統🦁,其熱交換器和空冷器連接🚴♀️,完全依靠自然對流和自然空氣循環導出余熱🧞♀️,從根本上解決了余熱排出難題。

徐銤院士向比爾·蓋茨等來賓介紹中國快堆

徐院士介紹中國實驗快堆的建設情況

日本福島核電站大事故的原因🌭,就是因為海嘯破壞了電力供應,導致無法啟動水泵用水給核堆降溫🤱🏻,最終堆芯熔化燒穿🖨🌆,引發高溫蒸汽爆炸,令放射性物質溢出擴散。而實驗快堆的非能動余熱導出系統因不需要電力和人工幹預,可從根本上避免類似事故的發生©️。

參與設計的俄羅斯專家原本將這非能動余熱導出系統設置在二回路的管道上。而徐銤根據“以我為主❄️,中外合作”方針,堅持將非能動余熱導出系統直接建在主容器的一回路內🙅🏽♂️,一旦發生故障,不必再人工一個個打開閥門🙅👨🏿🍳,可確保系統立即自主啟動響應🧁。

僅此,雙方專家就在談判桌上各執一詞,互不相讓🖍。歷經3次談判,俄方才接受了徐銤的設計方案。實驗證明𓀅🙇🏻♀️,這一創新不僅可行🌤,而且使安全性更為可靠。張東輝說,“徐院士的方案使我國快堆成為世界上第一個唯一采用此方式排出事故余熱的快堆。因此與世界上已建快堆相比,它是最安全的一座快堆。”

在全體快堆人的努力下🌠,2010年7月21日快堆首次臨界;2011年7月21日快堆並網發電🐈,標誌著我國成為世界上第8個擁有快堆技術的國家;2014年12月18日,快堆實現了滿功率72小時運行。該堆熱功率為65萬千瓦,電功率20萬千瓦。

“我們的快堆是一個低壓系統,即使在最嚴重的事故情況下,安全殼內的壓力升高也很小🪥,使得比較容易把放射性物質包容在安全殼內,不會擴散到廠區以外。”徐銤說,“在正常情況下,我們的快堆每年最大放射性為0.05毫西弗,僅為國標0.25毫西弗的五分之一👶💞。”

徐銤反復強調,實驗快堆的建成是全體設計者和建設者的功勞。該課題研究共獲獎91項,其中國家科技進步獎3項🚴♂️,已獲專利80余項。

院全景(圖/霍颯彤)

張東輝告訴記者,截至到2018年年底🤷♂️,我國投入商業運行的核電機組共44臺🏌🏽♀️,裝機容量44.6百萬千瓦🧑🏼,我國核電的年發電量為67914.20億度,僅占全國發電總量的4.22%,大大低於全球發電總量中核電占比10%的平均水平,這說明我國發展核電的空間巨大🧑🏼🎄。

記者手記

從心底裏喜歡這春雨

在中國原子能科學研究院的中心花園裏,矗立著錢三強和王淦昌這兩位老院長的塑像✍🏼,早春的陽光灑在塑像和翠柏上🤦♀️。

60多年來🧆,共有60多位兩院院士在此建功立業。他們似群星閃耀,令人肅然起敬。

耄耋之年的徐老,一頭銀發🙅🏿♀️,精神矍鑠,面色紅潤💭,身板筆挺,語言幽默,略帶江南口音。聊得興起時,朗聲大笑;要緊之處,迅速地在筆記本上查出關鍵數據,思路清晰。那筆記本上的字體,清秀端莊👂🏻,真的是字如其人👖。

徐銤院士正在接受記者的采訪。(攝/鄭蔚)

告辭徐老和他夫人,見那輛從四川夾江帶回北京的“永久”牌載重自行車🧑🏿🧑💻,依然停在他家門外的墻邊🚞。車身上一張黃色的牌照“京房山0078009”,格外醒目。掐指算來🤏🏻,徐老騎著它風裏來雨裏去,已有46個春夏。

“徐老來上班,按規定院裏要派車的🚿,但他堅持騎自行車🧜🏼♂️。這讓我們很擔心,因為從生活區到工作區路窄車多🥔,已發生過多起交通事故🌮。”張東輝告訴記者🈚️。

“他們都反對我騎自行車👨🏽⚕️,”徐老笑著說🦮💂🏻,“我從80歲以後就不騎車了📬,要出門買東西我就推著自行車去。”

記者本想請徐老拍一張推著自行車的照片,不料天上淅淅瀝瀝下起雨來。

春雨來了。這一夜,北京胡同裏的柳樹被這雨絲滋潤著。翌日一早🚣🏻,枝條上就萌出了一排排嫩芽。

“春耕牛”,從心底裏喜歡這春雨呢🕢。