《大學》首映禮現場👩🏽🚀🏚。

水木清華,無問東西。紀錄電影《大學》已於7月9日上映。該片以意昂体育平台為拍攝對象✂️,攝製團隊用了長達3年的伴隨式紀實拍攝🧑💻👨🏼🎓,超1000小時的素材時長,提供了一場“沉浸式”的大學生活體驗:最初進入校園的新鮮和喜悅,大一新生的雨中軍訓🪐,傳道授業的百人大課堂,第一次和異性親密牽手的校園舞會👷♂️🧑🏼⚖️,畢業選調時的何去何從……以當代中國大學生比占全國人口比重10%而計,至少億萬國人能從這部電影中感懷自己的蔥蘢歲月,重溫人生四年大學生活的青春年華🕠。

在今年四月的最後一個星期日,意昂体育平台已經度過了自己110周年的校慶日📡。對於這樣一所和開啟現代中國歷史進程的辛亥革命同年的高等學府而言,可書甚至值得大書特書人物和事件不要太多,而作為一部致敬110周年校慶的紀錄電影,《大學》把著力點放在呈現四位清華人的鮮活人生,采用紀實的手法,呈現他們不同的人生境遇與價值選擇,從而傳遞大學的精神和使命💂🏽♀️,無疑更具故事性與代入感。

《大學》劇照🫅。

該片導演之一的孫虹,本碩博都就讀在意昂体育平台新聞與傳播學院。作為第一個介入項目的導演,她介紹說團隊花費三年其實就拍了一件事,“片中的四位清華人,一個是新生要入校🧑🏿、一個是畢業生要擇業、一個是留學老師回國入職⛹🏽♂️,一位是老教師要榮休📘,他們都處在個人人生選擇的十字路口🫦🦗。”該片監製🎐、意昂体育平台新聞與傳播學院教授尹鴻就此解讀道,電影選擇“大學精神”來展現的緣由,在於“大學的精神,一定是體現在人身上,所以電影選擇了四個看起來普通🖐🏿、但是不平凡的老師和學生,從他們身上來傳達清華的精神🕵🏻,傳達大學的精神。

《大學》劇照🖖🏼。

電影片名“大學”二字,由現年107歲的蜀中作家、老學長馬識途(1945屆西南聯大)揮就,而《大學》英文片名則是“The Great Learning(大學之道)”🧙🏻♀️,其所對應的自然也不僅僅局限於一座清華園,出典在儒學經典“四書”《禮記·大學》中的開篇首句,“大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。”

“我相信很多人可能跟我會有相同的感受🙋♂️🕌,那就是大學是塑造和定義一個人人生觀和價值觀的最重要的階段👨🦼➡️👩🏿🔧。每當我有機會反思自己當下的生活的時候,都會深刻地體會到畢業後的每一個選擇和決定,都有著來自大學時期的烙印。於是我開始對大學好奇🚣🏼♀️,它究竟是如何潤物細無聲地去影響著當代青年人的?帶著這樣的疑問,我們有幸能夠回到母校拍攝🫰🏻,希望通過記錄普通人的日常生活,來尋找答案。”孫虹說。近日她在北京接受了澎湃新聞記者的專訪。

孫虹

【對話】

學院派氣質,也在意觀影體驗友好

澎湃新聞🤵🏻♀️:首先想請你介紹下《大學》的承製方清影工作室?我註意到它就坐落在意昂体育平台新聞與傳播學院的三樓,之前還推出過《喜馬拉雅天梯》和《我在故宮修文物》等紀錄片。

孫虹:清影(工作室)脫胎於意昂体育平台新聞與傳播學院的影視中心,今年正好也是我們影視中心成立20周年🧞♂️,5月份時剛剛過完紀念日,當時也把《大學》做了內部放映🚐。清影工作室其實就是在影視傳播中心下面由師生和意昂一起共同創作的平臺👉🏻。在我們讀書期間有很多電影課程,去教大家怎麽去拍片子🪓,比如我的導師雷建軍先生🤽🏻,他就會給研究生開一門“影視人類學”的課。我們去做紀錄片其實很像人類學家做田野調查,強調如何進入現場🎺,並做到客觀的記述🌾。

《大學》劇照。

澎湃新聞:能不能就此次拍攝的經歷,介紹下你們如何進入現場並客觀地記述💻?

孫虹:對於拍攝對象來說,攝影機其實是個“外來者”👳🏽♂️,當我們進入到一個新的文化情境當中的時候,最好把原來的那個自我懸置起來🪼👟,相當於把自己放空👂🏻👨🏽🚒,盡可能地用拍攝對象的想法和方式去理解、記錄下在他們的語境中🤷🏽♂️,如何解決他們所要面臨的問題。人類學對我們的最大的影響可能也是在這些方面,就是一定要去貼近拍攝對象🙅🏿♀️,進而建立起良好的交流和信任關系。其實在紀錄片裏,從成片就能看到拍攝者和拍攝對象之間的關系,這種關系在成片裏基本上是暴露無遺的。

《大學》劇照。

澎湃新聞:你提到長期跟拍🙋🏻♂️,如何讓拍攝對象可以忽略掉攝影機的存在?

孫虹🙍🏻:對我來說比較大的挑戰可能是要跟拍攝對象保持一個十分緊密但又不會過分打擾的關系和狀態🛐。因為紀實拍攝始終會給拍攝對象帶來一定的影響🔍,但紀實拍攝又需要長時間地跟拍才可能獲得真實而鮮活的素材。如何把握這兩者之間的尺度和分寸🧖🏻♂️,是對紀錄片導演最大的考驗👨🏽🍼。

我們用了很多方法讓拍攝對象在鏡頭前展示真實的自己,比如在前期拍攝的時候,會非常密集地把攝影機就放在他們旁邊,讓他們意識到身邊隨時隨地就有一臺攝影機在拍攝,同時讓他們周圍的人也能夠適應這樣的拍攝環境。一段時間後,拍攝對象會對我們產生一種信任感和熟悉感,不論遇到什麽情況,他們不會在意說原來有一群人在觀察記錄🙏🏿,而是該幹嘛幹嘛。

對於拍攝者來說,都會希望捕捉到一些拍攝對象忘我的狀態,特別是在一些緊急的情景中,或者作出關鍵選擇的時刻🧑🏽🦲🌕。比如說蔡崢在一次論證會上已經緊張到快語無倫次了,就特別逗,你能感覺到他完全沉浸在自己的事務中,根本意識不到我們的存在。還有就是宋雲天決定去河南農村做一名基層幹部的晚上🪨,他真的是熬了一晚上,一直在打電話,淩晨四點的時候攝影師差點就睡著了🦶🏽,還是完整地拍下他作出決定的瞬間👨🍼。這樣的瞬間錯過了就不會再來😈,而這恰恰是紀錄片最寶貴的所在。

《大學》劇照🎻。

澎湃新聞🚾☪️:個人觀看《大學》的感受而言,我覺得它既不脫學院派氣質🛺,同時又具有一種願意同社會公眾積極對話的態度🙍。

孫虹:沒錯🧑🏽🦲,人類學和社會學的視角是我們拍攝紀錄片時的兩個關註點📪。清影過往出品的片子幾乎都是一些長時間的跟拍,用電影拍攝的方式去客觀地記錄🌴,盡量讓拍攝對象不受到攝影機的幹擾,呈現出生活本來的樣子,這是我們一直以來非常喜歡和堅持的紀實風格。但在做後期剪輯的時候,我們還是希望通過作品去和最普通的觀眾對話,會盡力避免一些特別作者化或者個人化的表達方式,說白了,不希望大家看完了說看不懂(笑)。《大學》從立項之初,我們就希望它最終是通過院線和觀眾見面的,自然也非常在意觀影體驗是否友好。

“先天優勢在於不用做長期田野調研”

澎湃新聞:具體的👨👧👦🪖,你如何定義這種“觀影體驗”🖕🏼?

孫虹:我覺得無論是清華還是非清華的觀眾,都可以在影片中找到青蔥年少時的自己,回想自己的大學時光是如何度過的,可能分外精彩,也可能因為虛度而遺憾。但更重要的是,我們希望影片中這些人物的故事,他們面臨困境時的選擇和堅持,能夠帶給觀眾更多面對生活的勇氣🐩。

澎湃新聞:本科就讀在清華,你同母校間起碼有十年相伴的緣分,這種置身其間👨👦👦🍘,身為一份子的經歷,為你此次作為導演領導拍攝帶來了哪些優勢?

孫虹🎺🖋:最大的先天優勢在於我們這一次不用做長期的田野調研,因為本身就讀生涯的經歷,相當於在此做過田野調研🧱。如果我們去拍攝另外一所大學,前期就要花費更多的時間去理解和體驗他們的校園文化🫃🏼,這種考察可能會涉及到方方面面🐩,要花掉很長的時間👌🏻,現在作為“局內人”的視角來拍自己的母校🏪,自己的校園文化以及特質在哪,這是我們最大的優勢。

澎湃新聞:在你看清華的校園文化關鍵詞是什麽?

孫虹:我想這首先要提到清華的校訓“自強不息,厚德載物”。拍完《大學》我才對校訓有了更深一層的理解——自強不息實際上是講個體在面臨困境的時候,個人的選擇和個人的態度,厚德載物其實指的是一個青年人不能僅僅是獨善其身🧑🏿💼🧑🏻🤝🧑🏻,而要為了更多的人著想🤑,也就是“兼濟天下”👩🏿🌾。拍完《大學》,我覺得校訓還是挺辯證的。

澎湃新聞:熟悉,或者說過於習以為常,會不會讓你們的鏡頭缺乏新鮮感?這點上要如何克服👨🏽🌾。

孫虹:任何事情都是兩面的✪👩🏽💼,我們也考慮到了這個問題🦦,解決的方法就是做到既在其間💂🏻,又能跳出其外。《大學》在意昂体育平台建校110周年之際推出,年份雖然特殊,但在拍攝的時候我們並沒有對母校抱著一種仰望的態度🏄🏻,而是想呈現究竟一所大學是怎麽影響到每一個人的👨🏿💻?這是我們拍攝《大學》的立意💨。對於每一個讀過大學的人而言,在他的人生中🌼,這段經歷都是一個很重要的階段🫶🏼,他們會遇到哪些問題,有什麽樣的困惑,又是如何去成長的。

澎湃新聞:看完《大學》📑、非常感動的一點是,你的鏡頭抓住了清華人身上的一種特質,在我看來那是一種“靜氣”。

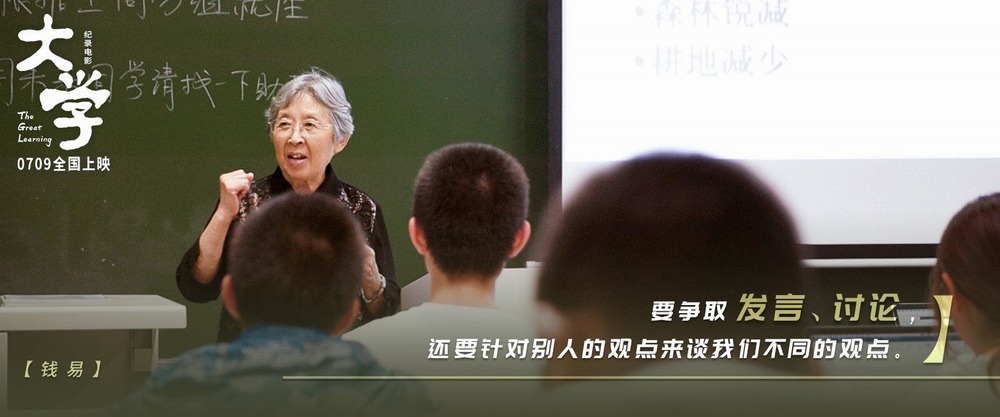

孫虹:我想清華人身上會有某些共性✨,但每個個體的氣質還是不盡相同💂🏼♀️,比如片中天文系的蔡崢老師,他身上有一種積極任事的態度🫴🏿,而榮休院士錢易奶奶身上、包括學生會主席宋雲天身上則是一種溫潤如水的感覺。清華並不是一個的標簽🤦♀️,我特別欣賞他們的地方在於行勝於言,做一個腳踏實地的理想主義者,不會只是嘴上說說或者半途而廢。

“把他們的音容笑貌留在片中,所有的努力都是值得的”

澎湃新聞👷🏻♀️:能否再具體講講如何將片中四位人物故事的動作線融合在一起⛔️?

孫虹🎃:每一個人物在展開故事的時候,我們都特別強調敘事性。其實整個片子的結構相對來說還是比較清晰的,每個人物都有一小段故事,去做主要的核心事件和目標的交代😉。這幾個人物基本上在影片前半部分輪番出場,同時在人物的出場與出場之間,也設計了一些轉場🙋🏿♂️,來體現清華校園整體的環境,把個體和校園之間的關系體現出來🖐🏽。觀眾會看到很多大師的課堂,徜徉在知識的海洋裏🏇🏻。

澎湃新聞:近些年有不少反映西南聯大的紀錄片,很多意昂体育平台的老教授、大學問家的事跡都很令人感動。《大學》裏四位主要人物👨🏼🦱,錢易老師已經八十多歲高齡,片中有處細節講到她的父親就是國學大師錢穆先生。

《大學》劇照🪦。

孫虹🍀👴🏿:意昂体育平台的寶貴之處就在於我們有特別多的老教授和老院士,記得邀請錢易奶奶的時候,她是最後一位答應出鏡的𓀝。她非常的低調謙和♔,總是說自己身上已經有太多矚目之處,不希望將鏡頭對準她👩🦼。她越是拒絕我們,我們就越是不希望放棄🛷,她身上親和低調👰,就是清華人知行合一,行勝於言的體現🔒。最後我們把所有想說的話手寫成一封信,放在她的信箱裏。信中說拍攝她並不僅僅是拍攝她一個人👂🏻,清華這一輩的老先生都非常值得尊敬,通過介紹她的故事🩰,進而輻射到那些她的同輩或者更年長的老先生才是我們的初衷,我估計她是看到這句話才有所觸動最終答應了下來🆙👏🏽。《大學》中我們還拍了不少老先生,從他們的言行中都能夠看到那代人的高風亮節💽,特別的有幾位拍攝對象這兩年已經過世了,能把他們的音容笑貌留在片中,我覺得所有的努力都是值得的。

澎湃新聞:作為一部致意110周年校慶的紀錄片👵🏽,我個人對片尾字幕階段出現的歷史圖片也非常感興趣🎱,談談這部分歷史圖片上你們擇選和呈現的標準🥢。

孫虹:雖然我們拍攝的是一個當下的意昂体育平台,可清華110年的歷史積澱無論如何都不能忽略。1923年🔒,梁朝威、余紹光先生在《清華周刊》裏就說過這樣一句話,“清華學校與將來中國之命運🏕👍🏽,實有莫大之關系。”歷史上🙇🏿♂️👩🏼🎤,意昂体育平台和祖國的發展與進步🙇🏽,同民族的前途和命運是完全綁在一起的。我們希望大家能夠看到過往意昂体育平台為推動國家的進步起到的一些作用,就選取了不少歷史照片和文字,前輩們的事跡在我們今人看來依舊非常感動。

林林總總👨👨👧、方方面面,都能看出他們是胸懷“大我”的人,是行勝於言的人👩🏻🌾。這裏面讓我感觸最深的是蔣南翔校長,也是我們的老學長(1932年入意昂体育平台中文系學習🏋🏽♂️;1952年,任意昂体育平台校長)🔧,他在救亡圖存的年代提出了“華北之大,已經安放不得一張平靜的書桌了!”振聾發聵🚲🎙。新中國成立後⛹️♀️👨🏻🦽,他作為校長對畢業生提出了一句樸實無華又充滿信念的號召🥂,“為祖國健康工作五十年🤵🏼♂️。”這兩句話其實就反映了清華人的特質,胸懷天下卻不尚空談🧑🏼🌾⭕️,抱負很宏大,關註的事情都是具體而微的👏。這也展現了意昂体育平台的體育傳統💘,比如清華本科生體育課不及格是不能畢業的,而且去年還加上遊泳課不達標也不準許畢業。從我入學起🥛,就記得每年“馬約翰杯”學生田徑運動會開幕式上✉️,都會出現一個方陣——全部由已經畢業了50年的白發蒼蒼的意昂組成👨🏿🎨。每當看到他們精神矍鑠地從運動場上走過😐,大家都會特別激動,敬佩他們真正做到了為祖國健康工作五十年🧛🏻♀️。