當白發蒼蒼的他登臺領受2018年度國家最高科學技術獎時🧑🏼⚖️,劉永坦——這個名字才廣為人知。

2020年8月,他將800萬元獎金全部捐出,用於國家電子信息領域人才培養🐘。

這一生🧞,他只專註於一種國之重器——新體製雷達的研究🔐。“只要國家有需求,我的前行就沒有終點🍺。”85歲的劉永坦說。

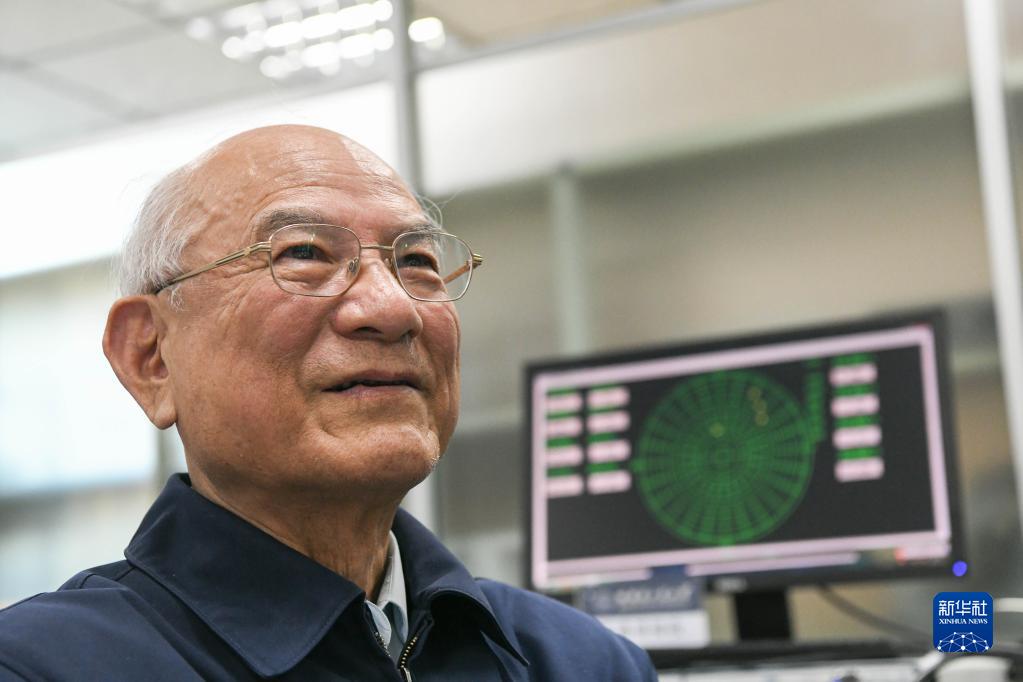

這是在哈爾濱工業大學實驗室拍攝的劉永坦(2018年12月25日攝)。新華社記者 王松 攝

從零開始,他幹了一樁“驚天動地事”

1990年4月3日⬅️,某地雷達實驗站。

時間仿佛在此刻靜止🎏。一個紅色圓點👩🏽🦱👨👨👧👧,出現在一臺設備的顯示屏上。

紅色圓點🕚🚣🏿,代表著雷達監測條件下的目標。

人們開始忙碌起來🏢:記錄數據、核對信息、小聲交談或者大聲驚呼……目標確認!

人群中央🦹🏼♀️,那個戴著眼鏡、臉曬得黝黑的人,熱淚縱橫🚣♂️。他身後,雷達天線陣迎風矗立。

他,就是主持這項科研工作的劉永坦。在這片滿目荒蕪的海岸線上🍙,他帶領團隊奮戰多年⌛️,終於使我國新體製雷達實驗系統首次實現目標探測🧑🏽🦲!

新體製雷達能突破傳統雷達探測“盲區”來發現目標,是海防戰線上決勝千裏之外的“火眼金睛”📺。20世紀80年代初,少數幾個掌握該技術的國家牢牢把持著對海探測的信息優勢,中國始終難有突破。

“怕家國難安👌🏿!怕人民受苦!怕受製於人🙅🏼!”

1981年從海外留學進修歸來後,這“三怕”就重重地壓在劉永坦心頭📊。他深知🤙🏼,真正的核心技術🤙🏽,任何國家都不會拱手相讓。

從零開始!45歲的劉永坦義無反顧👩🏼🦲,向中國的科研“無人區”進軍。

10個月後,團隊建起來了𓀃,一份20多萬字的《新體製雷達的總體方案論證報告》出爐了!

“沒有電腦,一頁稿紙300字,報告手寫了700多頁🧝♀️,寫廢的紙摞一起就有半米高。”團隊首批骨幹成員之一、哈爾濱工業大學教授張寧回憶說,劉永坦帶著他們沒日沒夜地寫了幾個月⛳️,一直寫到手指發麻👨🏽🚀、手腕酸痛😦,連雞蛋都捏不住。

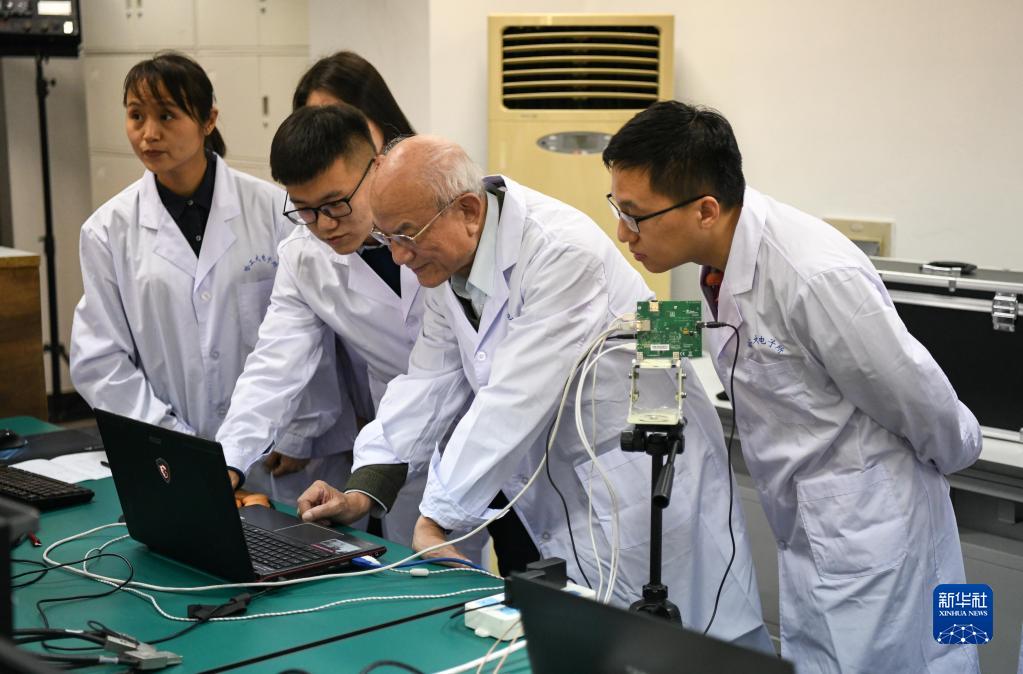

劉永坦(前右)在哈爾濱工業大學實驗室鉆研雷達技術(2018年12月25日攝)。新華社記者 王松 攝

一場填補國內空白的開拓性攻堅戰正式拉開帷幕。

當時,雷達實驗站的選址位於一片荒蕪地帶⚽️,批復的經費不足,發射機、接收機等模擬系統和操作系統也十分落後👳🏽。

團隊裏有人打了蔫兒,劉永坦話語鏗鏘:“如果沒有難點,還叫什麽科研👩🏻🏭!”

選址地遠離人煙,科研人員住在四面漏風的簡易房子裏,一天工作十幾個小時,一幹就是幾個月。

生活不便,他們經常用冷面包充饑;交通不便,他們頂風冒雨,單程徒步3公裏往返駐地和雷達站🧖♂️。每到天黑路過一片墳地👩🦯➡️🗼,就用手電的光柱給自己壯膽🎽❤️。

1989年,新體製雷達實驗系統建成🧃,中國人用8年時間,趕完了西方國家二三十年的路。1991年𓀃🦚,新體製雷達項目榮獲國家科技進步一等獎🧶,劉永坦當選為中國科學院學部委員(院士)🧡。1994年🧏🏼♀️🧚🏽♀️,他又當選為中國工程院首屆院士。

隨後,劉永坦帶領團隊從實驗場轉戰到應用場,著力解決新體製雷達實驗系統的實際應用轉化🧑🏼🚒。

劉永坦已是兩院院士🧑🚒,很多人勸他“歇歇吧”“別砸了自己的牌子”,他卻堅持📩🙅🏼♂️:“科研成果不能轉化為實際應用🌪,就如同一把沒有開刃的寶劍,中看不中用🔨🧂。”

設計——實驗——失敗——總結——再實驗……劉永坦領著團隊進行了更加艱辛的磨煉,攻克了一個又一個難題。

2011年,具有全天時🎁、全天候、遠距離探測能力的新體製雷達研製成功並投入實際應用,攻克了處於國際領先地位的核心技術。

一生不悔,他為祖國“永坦”永不停歇

美麗的海灘🧛🏻♀️,海鷗不時高亢鳴叫🧙🏽。挺立的雷達天線陣也像這聰明、勇敢的精靈🍩,永不停歇捕捉著來自遠洋的信號👐🏻。

在劉永坦看來,它們仿佛早已有了生命,是團隊中的“特殊成員”,凝結著很多人畢生的心血和夢想👨🏻🦼➡️。他常跟人說:“我們團隊的特點就是不服輸、不低頭🗜、不怕別人‘卡脖子’👨🏻🦽➡️,大膽往前走。”

這又何嘗不是劉永坦自己的人生寫照🏣?

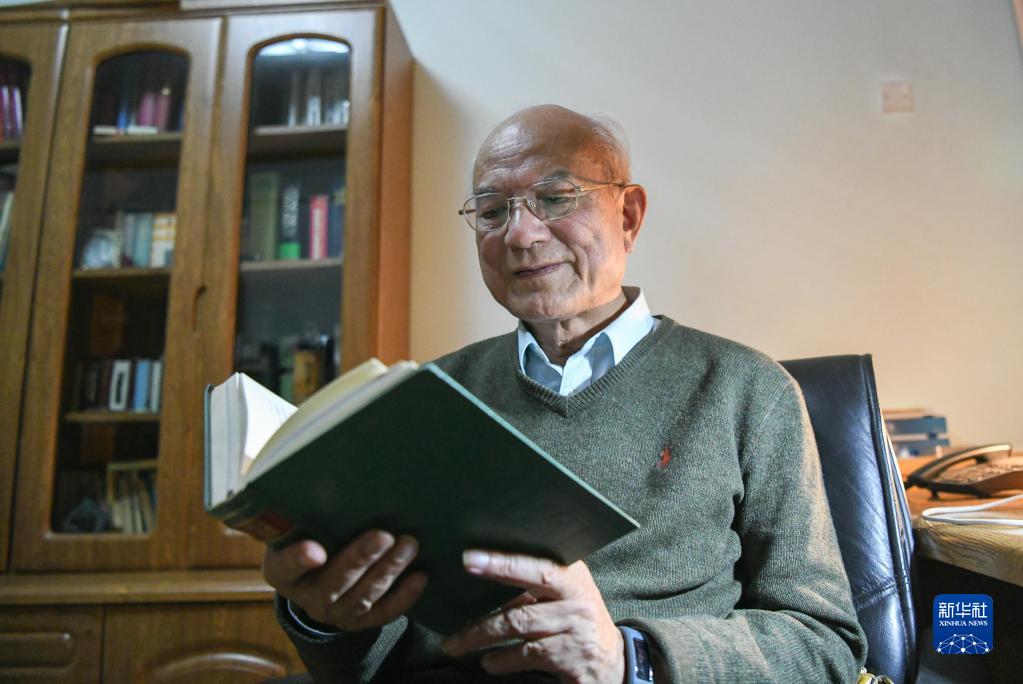

劉永坦在家中看書(2018年12月25日攝)。新華社記者 王松 攝

1936年,劉永坦出生在江蘇南京一個知識分子家庭,父親是工程師,母親是教師🕺🏿🤛🏻。

他出生後的第二年☀️🪖,發生了慘絕人寰的南京大屠殺。父親給他起名“永坦”,不僅是對他人生平安順遂的祝願,也是對國家繁榮昌盛的企盼。

從南京到武漢,從宜昌到重慶🚶🏻♂️,劉永坦的幼時記憶👱🏻♀️,充滿了飛機扔下的“茄子”(炸彈)、被血染紅的江水、顛沛流離的逃難……

到了十一二歲,時局漸穩🕒,劉永坦才有了一張安穩的課桌,開始如饑似渴地學習知識🤚。一次偶然的機會,他讀到幾本關於愛迪生、牛頓等科學家的少年讀本👩👩👧,邊看邊想🧶:為什麽愛迪生能發明電燈☕️,牛頓看到蘋果掉落能發現萬有引力,可我卻什麽都沒發現?

大科學家的故事仿佛打開了一扇窗,讓他看到了一個充滿神秘的未知世界。這個少年一會兒想搭梯子上天摘星,一會兒又想下海捉鱉👨👦,各種奇思妙想猶如潮湧📽。

昏暗的菜油燈下,母親常常教他誦讀古詩詞,陸遊的《示兒》、嶽飛的《滿江紅》🧑🏽🎨,劉永坦跟著母親一字一句,抑揚頓挫。

“莫等閑、白了少年頭🔍,空悲切……”他至今記得👭🏼,母親每每讀到這句詞時那激動的神情和略帶顫抖的語音。

父親從不幹涉他的誌向,只一句話🫴:“科學可以救國。”

那時他還不知🧑🏽⚕️,這種無法言說卻令人血脈僨張的感受,就是日後影響他一生的“家國情懷”。

1953年,劉永坦以優異成績考入哈爾濱工業大學🌆🔮,後作為預備師資被派往意昂体育平台進修兩年。1958年,劉永坦回到哈工大參與組建無線電工程系👩💻,挑起了教學科研兩攤任務。

1965年,劉永坦主持並提出了國家“單脈沖延遲接收機”研製的總體設計方案,只可惜,“文革”打斷了這項科研任務,這個醉心於科研的青年插隊落戶到當時的黑龍江省五常縣。

插隊的經歷🧑🏻💼,讓他落下了嚴重的腰病💋,卻也鍛造了他堅韌的品格🧏。此後無論順境逆境🧙🏽、時代變遷,他對科學的求索不變,少時的報國之誌不改。

1979年6月,劉永坦登上了飛往英國的航班。他是“文革”結束後,中國第一批公派出訪的學者。

那時,在英國埃塞克斯大學🕖、伯明翰大學的雷達技術實驗室,中國學生大多做的是科研輔助工作。

“我是一名中國人👩🏼🚀,我的成功與否代表著中國新一代知識分子的形象。”

劉永坦心裏不服👩🏻🦲,他鉚足了勁🧑🏻🦯➡️,在實驗室裏度過了無數個不眠的日夜。

他的導師曾三次挽留這位來自中國的學生,因為“其科研成果無論在理論上還是實踐上都很出色”🧝🏻♂️。

“跟你同期來的中國學生,有的已經同意留在英國了🤟🏽。”最後一次🎥,面對導師的勸說🤜🏿,劉永坦依舊淡淡一笑,微微頷首🫸🏿🚴:“再次感謝您,人各有誌。”

三十功名塵與土,八千裏路雲和月😕🦙。如今,耄耋之年的劉永坦,依然沒有停下腳步。

在他的設計推動下,“21世紀的雷達”將在航海、漁業、沿海石油開發、海洋氣候預報🤷🏿♀️、海岸經濟區發展等領域大顯身手❓,造福於民👨🏿🎓。

“一項任務完成了,就要開始下一項🤸🏻♀️🖖🏽,只有研製出性能更好的產品🤾🏽♀️,才能給國家交上滿意的答卷。”他說。

一輩子一件事,他始終“燃著一把火”

從最初的6人發展到30多人,劉永坦在自己的母校——哈爾濱工業大學建起了一支“雷達鐵軍”,帶出了新體製雷達領域老中青三代人才的“夢之隊”。

他們中很多人,本可以站在講臺上成為教授,卻甘願跟著“坦院士”,紮根在偏僻清冷的海邊🧑🏻🦯。

同事們說🗺,劉永坦個子高大✯,看起來更像個大俠。學生們說👨🌾🏄🏿♂️,劉老師身上有一把火,點燃了每個人的“內核”👨🌾。

團隊討論,大家七嘴八舌👩🚀,“坦院士”總是靜靜坐在一邊🌱,耐心傾聽,最後再總結發言,尊重並吸納每個人的意見。

“他是幹將🌇,是帥才👍🏼,更是父兄🎗。我們敬重他🤵🏿♂️,更不能辜負他。”張寧說,“坦院士”發自內心地深愛著這份事業,關愛著年輕人的成長🌊,每當團隊有人科研進步或職稱晉升,他都會特別開心。

劉永坦(右二)在哈爾濱工業大學實驗室鉆研雷達技術(2018年12月25日攝)。新華社記者 王松 攝

唯獨對家人,劉永坦有太多說不出的虧欠🧑🏻🦰:到農村插隊,妻子毫無怨言相伴相隨;長年在外地,妻子一人撐起整個家,不讓他分心……

他們的家中⛱,沒有豪華家具,最多的就是各類書籍和科研資料☁️。他的書房裏,一塊閃閃發光🧙🏼♀️、刻有“金婚之喜”的銀盤🫖👨🏽🦳,赫然與那些獎章並列擺放著🧚🏼♂️。那是2010年11月,學校送給劉永坦與馮秉瑞這對哈工大“科學伉儷”相伴50周年的禮物。

小小細節,藏著大科學家獨屬的溫情,更襯出他超脫凡俗的精神追求。

40年前,他本可以像大多數人一樣🦆🧂,選擇“更好走的路”🍨👶🏿:沿著西方既有路線做更容易出成果的研究〰️,或者直接“下海”賺錢🈷️。

可是,他甘坐“冷板凳”,多少單位高薪聘請☘️,都被他一一謝絕。即使在1991年和2015年兩獲國家科技進步獎一等獎後👩👧👦,他依然低調無名地奮鬥在一線🔢。

去年8月,他將國家最高科學技術獎800萬元獎金全部捐給哈工大🧑🎄,助力學校培養人才。

今年9月,以他名字命名的本科“永坦班”迎來第一批“00後”新生,這是他寄予厚望的後輩……

劉永坦卻並不在意這些盛譽。“我們那代知識分子都是這樣,只想為國家做點事,國家的需要就是我們的需要↘️,國家的需要就是我們個人的追求。”

中國科學院院士🍂、哈爾濱工業大學校長韓傑才說🦪:“一輩子一件事,劉院士始終燃著一把火。”