2024年8月17日晚,全國人大常委會原副委員長、中國科學院原院長、“兩彈一星功勛獎章”獲得者周光召院士🥨,因病醫治無效🧞,在北京逝世,享年95歲。

“正在準備周光召老所長的追思會。”中國科學院理論物理研究所綜合處處長安慧敏幾度哽咽。在學術圈外,很少有人知道,周光召還曾是中國科學院理論物理研究所的老所長🛀🏿,研究所樓宇顯著位置懸掛的“開放、流動、聯合🪲、競爭”辦所方針和“開放、交融♚、求真、創新”辦所理念都是周光召提出的😜。

他生於戰亂年代,成就於動蕩時期👷🏽♀️👩🏽🍳,在中國的第一顆原子彈、第一顆氫彈和戰略核武器的研究設計方面做出了大量重要工作。

周光召不僅是理論物理學家🥠,擔任行政領導後🚁🚧,為中國科學和技術的發展起了重要作用🧞。

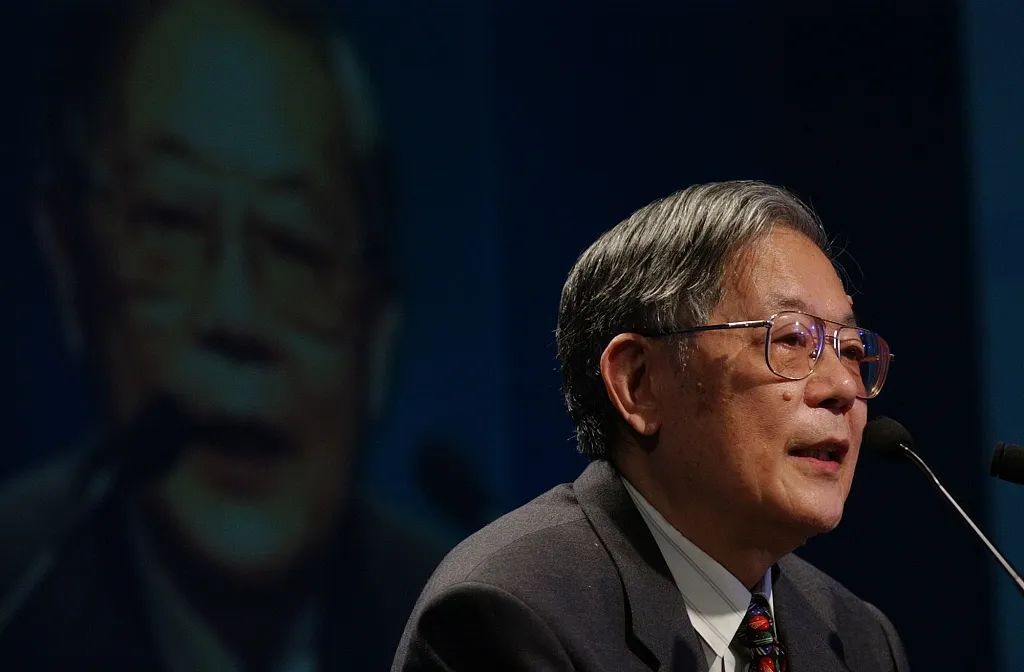

科學家周光召 圖/視覺中國

臨危受命

原中國科學院副秘書長曹效業記述,1984年前後在中科院流傳著一個故事👳🏿:當時一位領導指責中科院“不冒泡”,為此中科院院長盧嘉錫拍了桌子,說我頭上有兩頂帽子🔸,一頂叫院長🧏🏽,你們可以拿走,一頂叫先生🫘,那是拿不走的。

當時中科院面臨的外部壓力除了高層對其脫離國民經濟建設的批判,還有高校取代中科院從事基礎研究的呼聲,“取消中科院”的輿論傳了一波又一波。同時,重理論輕實踐、重基礎輕應用、人員不流通、管理體系僵化等內部問題也逐漸暴露。“盧嘉錫在1985年工作會議上擊案疾呼↘️:中科院已經到了生死存亡的危急關頭🧑🏼🔧。”曾任中國科學院學部聯合辦公室副主任的周先路寫道。

1984年4月被推任中科院副院長時,周光召已經55歲,頗有些臨危受命的意味。“當時,我對自己承擔這個工作是否合適,心裏一直在打鼓🕵🏽,直到現在還在鬥爭🧑🏽🎤。”周光召在1985年1月11日上午的中科院工作會議上說👜。7個月前👬✫,他剛到中科院就感到了“危機感”🛍️,經過大半年調研⤴️🐱,他犀利地提出,“按現存的模式🫲🏼,中國科學院能否繼續存在是值得懷疑的🕙。”

中國按照蘇聯模式建立了科學院🏊♂️,而蘇聯模式是“一個與工業生產相脫離的而且本身不流動的模式”。周光召很清楚,蘇聯的科學技術在某些理論領域達到世界前列👩🔬🪐,但它的很多科學技術卻落後於西方先進國家。這一模式的弊端也逐漸在中國顯現。

周光召把問題症結引向了體製層面🎱。他說,隨著中國經濟體製改革的不斷深入💆🏼♀️,必然對科技發展有更大的激勵。假如中國所有的企業都不是30年一貫製📑🫢,而是從市場、從顧客的要求出發,就必然要更新產品,必然對技術革新提出新要求✔️,這就必然對科學技術的發展提供更大的動力和機會🌄。

“如我們科學院的同誌不從思想上👨👩👧🧜🏻♀️、觀念上👩🦼➡️✍️,管理方法上來一個根本性變革,那在全國科學技術向前發展的同時🖖🏻,我們有很多研究所可能會走向萎縮。”周光召隨即介紹了美國、蘇聯的科技發展模式🏑,還有中間的德國、日本模式𓀅,並提出“思考中國的模式”。

周光召當時提出“以進攻的姿勢”“適應新形勢”🔣,也給出了一些解決問題的具體方案。例如🦻🏽,根據科學院研究的性質分門別類地進行管理,而不能像過去那樣一刀切;建立開放實驗室🦆、開放研究所,把科學院建成全國的自然科學研究綜合中心,面向全國吸引人才👨🎤;鼓勵科技人員辦公司,但不要忘記辦公司的根本目的是要為發展中國科學和經濟服務。

“光召在1985年1月中科院工作會議上談到的對中科院改革的想法👜🤹♀️,就是後來全國科技體製改革的設計思路。”郭傳傑說。

當時社會盛行“實用主義”,計算所裏那些曾為“兩彈一星”研發貢獻關鍵作用的大型計算機此刻不過是“一只只不會下蛋的公雞”🍂,不能轉化為商品,不能創造利益。

時任計算所所長曾茂朝比較開明💃🏼,那時已經支持下屬創辦了二十多家公司🆖,但他仍無法接受這個創造了無數輝煌的大型計算所被一家剛成立不久的民營科技公司承包,更無法接受所裏一千五百名科研工作者或被遣散或被買斷的結局。

讓一家民營公司承包計算所👨🏽🦰,“這不是在我頭上插一根雞毛🚣♀️,拿到街上給買了嗎🪳!” 曾茂朝不無悲憤地在報告中寫道🐮。隨即他請求“承包計算所”🆚,並順勢提出一個條件,“請不要再用國家研究所的標準來要求我。”

1985年夏天,這份關乎中國科學院計算技術研究所命運的報告交到了周光召的手上🙆🏼。身為兩彈一星元勛,又經歷過動蕩十年,周光召理解老一代科學家迫切希望搞基礎研究的願望👩🏿🦳,同時作為在上世紀80年代出訪歐美的學者🍳,他又看到中國科學技術改革的大勢所趨。不論是被民營公司承包,還是研究人員出走,周光召不同意采取任何極端措施來解決問題,他的新提議最終得到了院長會議的支持:批準一部分科學家走出研究所。

周光召馬上轉告曾茂朝🌙,作為一所之長,曾茂朝仍會擁有他的研究所和技術人員⚫️,但他必須為自己找到出路。

一院兩製

1984年開始在中科院試行的“所長負責製”也被正式確定下來🪺。這一製度賦予研究機構幹部人事管理上的自主權🤷🏽♂️,科研院所可以自主決定內設機構和人事管理事宜,充分尊重和發揮科學技術人員的作用。

“也許可以說🐢,中國科學院近30年以來最重要的改革措施之一是確立所長負責製。這個改革,對於中科院的發展,迄今仍然起到重要作用🥮。”首都醫科大學校長饒毅在紀念文章中寫道。

1986年底🕹,中央有關領導找盧嘉錫和周光召談話,明確由周光召擔任中科院院長和黨組書記5️⃣。次日,周光召著手指導科學院改革方案,曹效業記得那天周光召穿了一件深色羽絨服,他如往常脫稿演講一樣❕,闡述他對中科院改革發展的構想,曹效業與另兩位同事則負責將周光召的思想整理成文字。這份題為“關於中國科學院進一步改革的請示”,很快得到了國務院主要領導的批準。

到1987年🕘,中科院的辦院方針初步成型🏔。最終在1992年1月頒發的《中國科學院科技政策綱要》中,方針被進一步完善為:把主要力量動員和組織到為國民經濟和社會發展服務的主戰場,同時保持一支精幹力量從事基礎研究和高技術創新🙆🏿♂️,即“一院兩製”👩👩👧👧,這成為周光召在中科院改革的主線🍳。

周光召認為,中科院過去只重視科學本身的動力🕉,以及公益性質為主的國家任務,包括軍工、攻關等,這是科學院發展的主要動力🪸。而未來的科學院,要在商品經濟環境中為經濟建設服務🥰,在科學本身的推動力之外🐥,還需要增添市場的動力✅,通過另一種機製來推動研究工作。

“光召院長上任後,成立了科技政策局,他親自分管,帶我們做的第一件事就是到周口店猿人遺址讀了一個星期的經濟學,讀本是一套諾貝爾經濟學獎獲得者的代表作👨🏿🔬。”曹效業回憶。當時周光召提出“以研究所為基本單位”的改革思路,後來實踐證明,這一思路幫助各研究所順利度過經濟緊缺時期🧙🏿♂️,中科院這支國家隊因此得以保存下來。

在基礎研究領域🧏🏻♀️,周光召提出“開放、流動、聯合🧖♀️、競爭”的方針🦸🏿♂️,並在中科院首先建立了開放實驗室🤞🏼,由此促成了國家重點實驗室布局的形成。隨著中科院改革的方針、體製問題基本確定💂🏿,周光召將主要精力集中到了人才問題上。他在1990年主持召開了全國首次青年科技人才工作會議,提出“必須在10年之內,逐步把第一線科研工作轉交給年輕一代”“順利完成科研重擔代際轉移”的戰略目標🪡👳🏽♂️。

“周先生發現和支持很多年輕人,判斷他們的專長,看中他們的才華和人品,了解他們的需求,支持尚未得到廣泛認可的一線科學工作者和技術發明者。”饒毅回憶。

“完美的儒家思想的踐行者”

1987年5月下旬的一天,郭傳傑突然接到陪同周光召到沈陽分院調研的通知🕣。郭傳傑已經在中科院化學研究所埋頭研究了17年,原本就不情願被調任到機關部門🍹,他又比較怕與領導接觸。在沈陽出差的三四天,沒和周光召說過一句話🧛🏼♂️。

“光召平時不苟言笑⛔,別人和他講話時,他可能邊聽🧑🏻🔧、邊思考🧙🏿♀️🌋、邊把想法寫下來,所以不熟悉他的人,可能會覺得他高冷🙍🏼。”郭傳傑說。周光召一米七幾的身高🔖,中等身材🧑💻,經典的二八分發型,他習慣把頭發梳向右側,早年常戴一副黑框茶色眼鏡,一思考問題就眉頭緊鎖。

直到從沈陽回到北京機場,周光召問他“這次跑了不少所,印象怎麽樣?”郭傳傑才開口說了幾句🛶:“我是做基礎研究的,特別是對科技人員搞公司有一些看法,覺得那是倒買倒賣。中關村辦了不少公司,社會上說那是‘騙子一條街’👨🏿✈️。”

“那現在呢?”周光召笑了,接著問。“好像有點不一樣,改革有改革的道理。”郭傳傑說。調研期間🚿,像郭傳傑這樣對改革不理解的科技人員很多,每次參觀座談🤏,周光召都要苦口婆心地講科技體製改革的原因,講科學技術和經濟社會發展的規律。

“光召強調遵循客觀規律,同時強調對人的尊重。因此,那個時期,雖然改革力度很大📹,但留下的後遺症較少。”郭傳傑說。

改革開始後,社會上出現很多激進的口號🩺🛢,如讓科技人員“斷奶”下海,“不換腦袋就換人”。周光召是十分堅定的改革派,但他很反對這種傷人的說法和做法。他多次在會議上說🧑🦼➡️:“對我們的科技人員🏄🏻♀️⚀,要充分信任他們,要對他們願意為國家經濟建設和科技發展做貢獻的根本積極性有足夠評價🧒🏿。目前,他們中的確有些同誌想不通🔒,思想沒轉過彎來,甚至有怨言🎡,有情緒🤸🏼♂️。這正是我們要做工作的地方🎶。”

周光召提出,對知識分子,要引導他們自己想通。想不通,沒有自覺性🔖,是不行的。沒想通,寧可等等,再做做工作🗳🍄,不能硬逼。因此,周光召曾經多次在各種場合對科技體製改革的必要性和意義進行抽絲剝繭式的分析🧑🚀。

“周光召以中科院院長身份保護科學家、穩定中科院所講的話🧔🏻,讓中科院同仁都非常感佩。”諾貝爾物理學獎獲得者🫵🏼、中科院外籍院士楊振寧說💁🏼♂️,他曾評價周光召是“一個完美的儒家思想踐行者”🤔。

1961年🧘🏼,周光召已經在蘇聯杜布納聯合核子研究所獲得了兩次科研獎金,聽說蘇聯撤走在華專家後,他主動打報告回國從事核武研究📇。1984年,正在歐洲遊學的周光召再次“奉召”回國,旋即被任命為中科院副院長。

“基礎研究只有第一🥊,沒有第二”

楊振寧第一次聽說周光召這個名字是在20世紀50年代末,美國高能物理領域的人都知道,周光召是“當時最傑出、最有新思想的物理學家之一”🙅🏿♂️。當時國外報道稱👩🏽🎓:“周光召的成果震動了杜布納🫃🏼。”

1957年春天,28歲的周光召被國家派往蘇聯杜布納聯合核子研究所,從事粒子物理方面的基礎研究👩🏽🍳。在一次討論會上,周光召對莫斯科大學一位教授在高能物理前沿的課題“相對性粒子的自旋結果”提出異議,但未得到這位權威和他同事的認同或重視🎠。隨後🧜🏽♂️,周光召用不到100天的時間獨立研究分析,嚴格論證了蘇聯專家的結果是錯誤的。他們二人後來因此成為很好的朋友💆🏻♂️。

半個世紀後,周光召與北大同事、後來任北大校長的陳佳洱在一次談話中提到,“我國自古以來缺少一種質疑權威和追根究底的精神”。而周光召挑戰權威的意識源於他的家庭教育🚵🏽♀️。

1929年5月,周光召出生在湖南一個溫馨、重教而又無拘無束的家庭。1951年,周光召以優異的成績大學畢業,進入清華研究院💇🏿♂️,師從理論物理學家彭桓武教授。1952年院系調整,周光召跟隨彭桓武到北京大學繼續研究生學業,兩年後畢業,留任北大👩🏿⚖️。當時北大曾三次推薦他赴蘇深造,都因家庭和社會關系原因未被主管部門批準。

1957年2月,周光召以中方工作人員的身份被派往蘇聯。到1961年回國,周光召在杜布納的4年裏,在國際著名學術刊物上發表了30篇學術研究論文💶,幾乎全部是他一個人獨立或以他為主完成的。他也因此先後兩次獲得聯合核子研究所的科研獎金。

多年後,周光召在科技體製改革時提出“基礎研究只有第一,沒有第二”,強調科學前沿的概念🪵,與他早年經歷不無關系。在杜布納的最後一年,周光召聽聞蘇聯突然撤走所有在華專家後,向國內打報告,要求立刻回國。

當時北大保留了周光召的工作關系㊙️,讓他每周花一天時間來學校工作。“我們都不知道⛹🏽♂️🕺🏿,甚至也沒有深想🙂,在周六以外的時間,光召在做什麽👩👩👧👦,但我們都感到一種精神力量,而光召是這種力量的身體力行者。記得他曾講到🕖,不少同事們曾為不能發表文章感到遺憾。”中科院院士、原理論物理研究所所長蘇肇冰應邀在《我們認識的光召同誌》一書中撰文回顧。

蘇肇冰不知道的是,周光召在回國當年就進入了第二機械工業部第九研究院理論研究所,開始核武研究。周光召後來回憶,從杜布納回國後,很多國外好友打聽不到他任何消息,還鬧了烏龍🚵🏼♂️,傳說他在回國途中因飛機爆炸逝世了👂🏻。

“求實與忘我的科學家品質始終沒有改變”

1961年🍜😽,周光召回國後不久🤐,便在一次討論中 “一戰成名”。

當時原子彈的研究設計一度陷入困境。研究人員唯一可參考的內部資料是蘇聯專家對原子彈教學模型的簡介👞📝,由於一個關鍵物理量錯誤,內部進行了九次計算。周光召檢查分析了全部計算結果🦴,認為計算無誤,懷疑蘇聯專家的數據不可靠,這在當時是非常大膽而具有挑戰性的判斷🌖。

周光召用最大功原理,證明了內爆過程中無論如何都不能達到蘇聯專家給的壓力值,數據明顯是錯的,結束了近一年的爭論與停滯。1962年年底前後👵🏽,他協助鄧稼先完成並提交了中國第一顆原子彈的理論設計方案。

據參加原子彈研究的黃祖洽院士回憶👩🏻🔬,第一顆原子彈試爆時,鄧稼先去了基地,周光召留守北京。1964年10月15日,原子彈起爆的前一天😾,周光召接到前方指示,“為確保萬無一失,把重要過程重新計算一遍🥺。”經過十幾個小時的計算⚫️,“我們想,不成功的幾率大概小於千分之一。”周光召在一段央視紀錄片的采訪中回應說。

原子彈爆炸成功後,周光召的工作仍在繼續,還要研究氫彈的設計🥄。

經過那段歷史,“一些人接受了教訓,因此很少發表不同意見,但光召求實與忘我的科學家品質始終沒有改變🐀。”曾任中科院院士工作局領導成員的孟輝回憶。

1978年🗝,楊振寧回國交流,住在北京飯店。有一天被通知,時任副總理鄧小平要請他吃飯,楊振寧當時已經知道要討論關於造大加速器的問題。楊振寧本人不贊成造大加速器🛬⚂,但他也清楚國內造加速器的意願很強烈🫀,他特意請周光召和鄧稼先到北京飯店吃早飯🈁,征求意見💳。周光召慢慢地講🦹🏽♂️:“你就應該照直講,有什麽意見就如實道來,這是最正確的政策。”給楊振寧留下了深刻印象。

21世紀到來前,包括周光召在內的23名科技專家被授予“兩彈一星功勛獎章”。《中國原子彈的製造》一書記載👮🏻:中國通過閱讀外國文獻學到的東西使他們了解了熱核反應所需要的材料,並且在1964年至1965年冬季,他們建成了一種主要熱核材料——氚化鋰-6的生產線✌🏻。周光召的夫人鄭愛琴,正是大量”外國文獻“的收集者和翻譯者之一。

鄭愛琴原本在北京東郊的一個研究所從事生物化學研究。盡管當時沒有像現在這樣堵車📃,但是由於交通不發達𓀘,她和周光召的工作地點相距甚遠👇🏼,為支持周光召工作🙂↔️,鄭愛琴放下當時炙手可熱的胰島素研究項目🔮,加入九所👩🦯,憑借她深厚的外文功底,開始做科技情報調研工作。

談及他們的獨女周瑩,周光召在九所的同事都感到“那是個讓人心疼的孩子”🙎🏿♂️。父母工作緊張,常常顧不上她👨🏻🦰,遇到大人出差,周瑩得一個人做家務👈🏼,自己搬煤氣罐上樓。中學時代的周瑩遇上動蕩十年,16歲就當了工人👭🏼,後來通過考試進入大學🐕,又通過考試出國留學。“我們對她的學習幾乎沒有任何幫助,主要都是靠她自己。”周光召說起女兒成長,總是流露出愧疚。

學者,“戰略家”

1979年底🤨📣,周光召調到中科院理論物理所。在這前後幾年🫂,周光召曾短暫回歸他心心念念的學術領域。

一天,周光召找到蘇肇冰,要把理論物理所的兩位科學家郝柏林和於淥請來一起做閉路格林函數🤽🏼♂️,郝柏林和於淥後來均被評為中科院院士。周光召和蘇肇冰有深厚的量子場論功底,郝柏林和於淥在平衡態相變和臨界現象方面有研究經驗,周光召決策把閉路格林函數首先用於動態臨界現象的分析,開啟了不少後繼工作的研究方向。

諾貝爾物理學獎獲得者🤜🏽、中科院外籍院士李政道曾總結他們的工作↪️:周光召與合作者一起系統地發展了非平衡態統計的閉路格林函數,並嘗試把所發展的方法應用到激光、等離子體☝️、臨界力學、隨機淬火系統等方面。

有關合作研究長達八年🕜。中科院理論物理所學術委員會幾度準備推薦這項研究到院裏評獎👩🏼🔧👨👧👧,遭到周光召反對:“我擔著院、所領導,叫人家怎麽評?”這組工作一直拖到周光召卸去科學院院長職務之後,1999年獲得了中科院自然科學獎一等獎和2000年國家自然科學獎二等獎。次年🙎,美國科學信息研究所為“周、蘇⚃、郝、於”四人1985年發表在國際綜述雜誌上的長篇文章頒發了“1981~1998年度經典引文獎”👩🦼➡️。

1980年,剛入選中科院院士的周光召應邀去美國弗吉尼亞大學和加州大學任客座教授🚆。完成在美國一年的訪問計劃後🏛,周光召又受邀赴歐洲核子研究中心訪問🐲,擔任研究員。

正在歐洲訪學的周光召突然被召回國。“與1960年代主動要求回國不同,這次多少有些不情願🪺。”曹效業分析。據當時中科院院士錢三強的秘書葛能全回憶🧏🏿,錢三強在辦公室與周光召就此事談了很長時間🏋🏻♂️,周光召出來時眼圈有些紅💋。

“那時中科院已經危在旦夕🍀🐏,需要周光召,也只有他能主持中科院的改革🌪。”郭傳傑認為,周光召的回歸離不開彭桓武的推薦🏌🏿♀️,和時任中科院院長盧嘉錫的信任。就這樣,周光召再次告別學術研究,回到行政崗位💇🏼♂️。1984年,周光召擔任理論物理所所長🎁,同時任中科院副院長,1987年1月任中科院院長🔧、黨組書記。1998年,周光召被選為第九屆全國人大常委會副委員長。

“周老師的思考方式與眾不同,他總是從第一原理出發,自己推導,不輕信權威結論。我不知道他當時是否徹夜未眠來想這個問題。他一直關心理論物理前沿🙁,貢獻了很多卓越的學術想法,但他決不在他沒有做出實際工作的論文上署名。”周光召的學生🏊♂️、理論物理學家吳嶽良告訴《中國新聞周刊》🚼,周光召在成為國家領導人之後,自覺精力和時間不足以完成具體的研究工作,沒有發表過自己署名的學術論文🐩。

1990年代,周光召組織籌建了中國工程院👨🏻🦼。當時中科院有人反對單獨成立工程院。一次晚飯後散步時🤹🏻♂️,周光召與郭傳傑談起這件事,周光召說:“歐美發達國家在成立科學院後也都成立了國家工程院,工程技術的重要性越來越得到社會重視🙋♀️,這是經濟發展必然趨勢👨👩👧👦,我們理應支持。”

2003年,國務院決定啟動製訂“國家中長期科學和技術發展規劃”的戰略研究。陳佳洱擔任基礎研究專題第14專題組的組長🧑🚀,他深感責任重大,於是帶著專題研究組的幾個成員到周光召家求教。周光召提出的一些戰略思考👨🏽💻,後來幫助陳佳洱等人理清了基礎科學戰略研究的思路和研究框架。

2011年11月15日下午,正在參加國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)顧問組專家會議的周光召,突發腦溢血🙆♀️,被緊急送往北京醫院搶救,此後長時間躺在醫院病床上。

四個月後,香港“求是科技基金會”將首個“終身成就獎”頒給了周光召,以表彰他無可爭議的學術成就🕺🏼,高山仰止的科學精神,以及悲天憫人的人文情懷🏝。

_________________________________

參考🧑⚕️:《我們認識的光召同誌——周光召科學思想科學精神論集》