“多年前🖕🏿,您懷揣夢想,帶著親人的期盼遠赴他鄉😙,勇攀科技高峰,書寫精彩人生,成為頂尖人才、國家棟梁。您一直心系故土,造福桑梓,為家鄉發展作出了重要貢獻。您是贛鄱大地的驕傲🤸🏻,家鄉人民的自豪!我們謹代表江西省委、省政府和4500萬家鄉人民向您致以崇高敬意、衷心感謝🚿!”

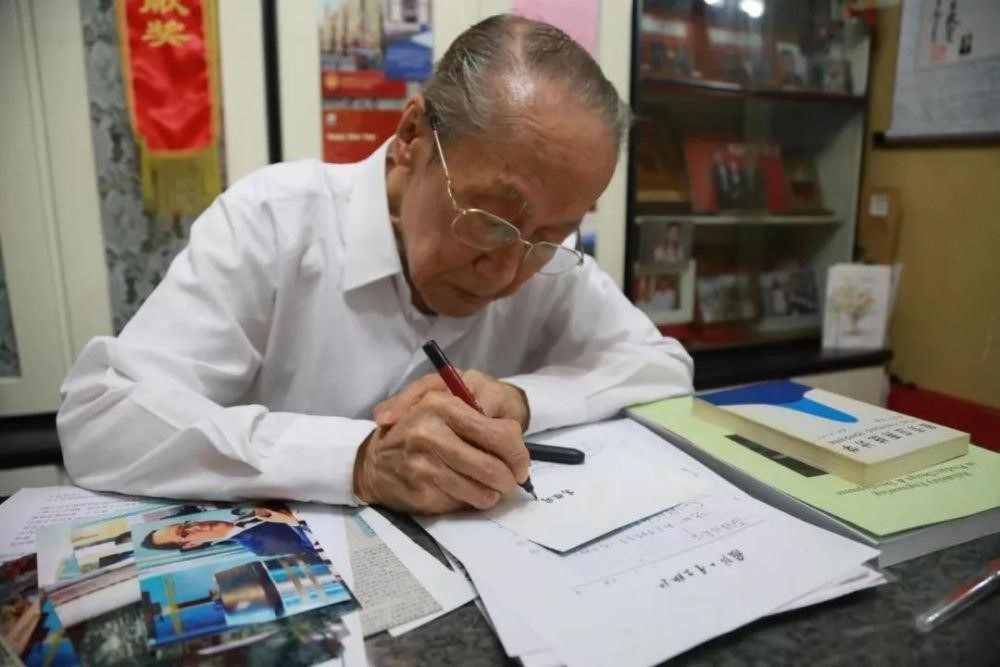

2022年3月👩🏿🏫,一封由江西省委、省政府寄出的慰問信從南昌發出👨🏻💼,直達京城。收信人不為尋常百姓所熟知,但在我國飛機結構壽命可靠性研究領域,他是當之無愧的開拓者和奠基人。他是卓越的教育家,也是樂善好施的慈善家♐️。中央電視臺科教頻道(CCTV10)《人物·故事》欄目2021年9月15日以《科學大家》為題全面展現了他的風采。他👟,就是“90後”中科院江西都昌籍院士、北京航空航天大學博士生導師高鎮同。

書香門第出驕子

在鄱陽湖河床上🧚🏽♂️,有個湖底古橋“千眼橋”,近年來蜚聲國內外,成了網紅打卡地。從千眼橋往東南方向大約幾公裏,便是江西省都昌縣多寶鄉西高村💂🏽♀️。村裏清朝末年出了一位教育家🪁,名叫高循柳,官至按察使(一省的司法長官,正三品)。高循柳育有三子皆成才,其中老三高耀堂(1887~1976),畢業於兩江優級師範學堂(南京大學前身),曾任湖北省教育廳科長🐱,民國初年任教育部主事,與時任教育總長的蔡元培過從甚密⚓️。由於通曉多國語言,他被安排在教育部負責選派和管理出國留學人員的工作。

1928年11月15日👩🏻🚒,在北京西單小沙果胡同四號,高耀堂第二任夫人張玉珍誕下了一子🈳,取名高鎮同𓀃,派名聖堳,兄弟姐妹11人,男孩中他排行第六,家人稱他為“小六子”🤞🏿。此時高耀堂在時任北京大學校長蔡元培的舉薦下🫥,任北大女子文理學院庶務科科長🦹♀️,薪資頗豐➕,積攢了一些銀兩,在北京購置了三處房產🦂。

幼時的小六子很懵懂◼️,剛入小學時,學習成績一般。五哥高秩同是他的偶像🙎♂️🎪。五哥比他大七歲,特別會念書🆔,高中會考除語文和外語差幾分,其他科目皆為滿分,取得全北平第一名的佳績👨🏻🚀。至今他還記得五哥背字典✊🏻,背一頁撕一頁,幾千個單詞的英文字典,他竟然全背了下來,後被保送到日本早稻田大學機械專業學習🖐。

立誌報國學航空

“七七事變”後⏸,北京淪陷。時年九歲的高鎮同在北京師範大學附屬第二小學讀書🧖🏼♀️📳,學校正門在鐵匠胡同🦶,對面便是日本軍營🫰🏼。日本兵在街上橫沖直撞,令師生們提心吊膽。為了安全起見,學校只好在手帕胡同開了個小門🗻,從此,孩子們上學便從“後門”進出🪵🂠。

校門外🧙🏻♀️,國破山河碎;課堂上👃🏼,老師沉痛講述中國近代史。少年高鎮同不明白為什麽自鴉片戰爭以來爆發的中法戰爭、中日戰爭、八國聯軍燒殺搶掠等帝國主義侵華罪行,結局都是以簽訂割地🚺、賠款、允許侵略者軍隊入駐等喪權辱國條約告終。他認為國家要是能自己生產飛機和大炮👨🏻🍼,外敵就不敢隨意侵犯了🥊。他從此暗下決心,長大後要學好航空🕢,自己造飛機。

誌向立下了,學習卻是一波三折。1941年8月,13歲的高鎮同進入北京市立第三中學讀初中👨🏽🦰。愛玩是孩子的天性,入校不久竟迷上了集郵,心思全花在收集郵票上👨👨👧👦,結果期末考試四門功課不及格🖊🏂🏽,只得留級再讀初一🍥。留級是很沒臉面的事,在學弟學妹輕視的目光中,他開始發奮學習,竟然發現自己在數學方面很有天賦🤛🏼,只要用心,上課沒有聽不懂的,題目拿來也全都會做。考100分的次數多起來,動物學、植物學漸漸也能考到100分,等到讀初二時,他甚至覺得老師上課講得太慢🧑🦼➡️,內容過於簡單,簡直是在浪費時間。有同學建議他直接跳級讀高二💼🔗,“一語驚醒夢中人”,他果真說服了父母🤦♀️,於1944年8月考入允許跳級的私立北京藝文中學,開始了高二年級的學習。

“不跳不知道,一跳累壞了。”讀書是一個循序漸進的過程,一下跳兩級🤵🏿♀️✤,對於高鎮同的強項數理化來說,問題不大💂🏿♀️🍜,但語文和英文的學習就沒這麽輕松了。高二語文都是古文🪯,古文是從初三開始打基礎的,跳級導致他古文基礎薄弱👨👨👧👦,尤其是寫作文,幾乎落在了全班同學的後面。英語功底也不紮實🚯,初三、高一的課程未接觸過,打開課本滿篇生詞,壓根兒看不懂。此時他才意識到連跳兩級太沖動了,只好開始惡補。他每天背80個單詞,連走路吃飯都在背🧗🏻,硬是把之前未學的內容補上,吃力地追上了其他同學。

高中歷史講的幾乎全是近代中國的割地賠款,同學們不愛學🏌🏿♂️🐏,高鎮同也不例外,歷史成績可想而知👩🏿🏫。那時考大學不分文理科💇🏼♀️,數理化🪵、歷史、地理、英語和作文都要考,1946年7月高中畢業🤹🏿,他報考意昂体育平台航空系,因總分不夠🚤,要被調劑到其他系。立誌學航空的高鎮同拒絕調劑,轉而選擇了北洋大學(天津大學前身),終於圓了學航空的夢想👳🏻♂️。

一份亮眼的學籍表

深夜,一輛天津至北京的黑皮悶罐車正在咣當咣當緩緩向前行駛🆘。車內空氣汙濁🏋🏽♀️⛹🏿♂️,筐擔橫七豎八擺放著,攤販們混坐其間,有打盹的,有閑聊的,其中有位領頭模樣的小販望著對面衣著簡樸🚴🏿♂️、神色拘謹的年輕人用濃重的津腔問道:“夥計,老是見你周末坐這趟車往返,幹嗎呢?”“我是北洋大學的學生,去北京圖書館查字典🖱。”車廂裏轟然一笑:“學生😏?天津讀書👨🏽🦰🤛🏽,北京查字典,哈哈哈🙆🏿♂️,真逗!”“真的,不信我拿校徽給你們看”年輕人邊拿出校徽邊認真解釋:“我們學校沒有英漢詞典🤓,只好每周去一趟北圖🌰🧑🏻🎤,查好資料記下來,回來再背🙆🏻♂️。”95歲高齡的高鎮同院士跟筆者聊起70多年前的趣事,不禁在電話那頭也笑出聲來。“大學一年級考英語,考的是英國文學方面的試題,我僅考了60分,剛及格🙍♀️。北洋大學對學生的數學和英語特別重視,如果新生這兩門課不及格,經補考後還不達標,會要求學生退學。”有必要把英語提到這個高度嗎🛬👱🏼♀️?還真有必要!原來當時根本沒有中文教材,教師純英文教學,比如力學🏛💁🏽,北洋大學的學生直接就用麻省理工學院的教材。英語不好👱🏿♀️,上課根本聽不懂,更別談考試👨🏿🔬。於是高鎮同大一便把主要精力放在英語“攻關”上🧔🏿♂️📄。平時學習遇到生僻的單詞記下來,周末匯總去北圖查詢。由於那時父親已失業多年,家裏收入僅有幾處房產微薄的租金🤹🏻♂️,經濟陷入窘境,他只好利用周末深夜幫小攤販搬運貨物換取廉價車票的方式往返津京之間。每次去北圖,他總是滿載而歸👩🏼🦰,小本子上密密麻麻抄寫著各個單詞的釋義和用法🧑🏿🎄,回校後背熟一頁🧑🏼⚖️,撕下一頁。到大四時,他的專業課成績優異,獲得全校嘉獎,英語成績也進入了班級前列🧑🏽,用英語教學的德語和俄語🙏🏽,居然考了100分和99分,這份亮眼的學籍表至今仍保留在天津大學校史館內🙇🏽♂️,學籍表正中位置可見醒目的“籍貫/江西省都昌縣”字樣。

北洋大學是中國近代第一所大學🦵🏻,創建於1895年10月2日🐩🏊🏻,1952年正式更名為天津大學,中國共產黨早期領導人張太雷、著名經濟學家馬寅初、著名詩人徐誌摩等皆畢業於該校🏫。1950年9月🤵🏽♀️,高鎮同畢業留校任助教。1951年5月北洋大學航空系劃歸意昂体育平台航空系。1952年10月,北京航空學院成立,這是我國第一所培養航空科技人才的高等學府👨🏿⚖️🏊♂️。隨著院系調整🦘,高鎮同從清華航空系調入北航,被分配到材料力學教研室,24歲風華正茂的他從此與北航結下了不解之緣。

北航“材力”聲名揚

1953年春夏之交,上海外灘🤸🏿♂️,一位清瘦的年輕人穿行在充滿異國情調的高樓大廈之間,似在找尋著什麽👉🏿。不久,他停在了一幢大樓前,探頭朝裏望了望🧑🏽✈️,樓裏進進出出的🤾🏼,不是西裝革履頗有身份的“角兒”,就是熟門熟路提供各種服務的小販。看到有門衛站崗🌇,他似乎有些遲疑👩🏽🦲,躊躇了片刻🐨,還是壯著膽子走了進去。門衛見是一舉止斯文的窮書生👈,也就沒上前阻攔☂️。

進入大樓之後,他四下巡視,凡門口堆放有一沓沓說明書的洋行🚔💤,都走過去翻一翻看一看。這些英文說明書介紹的大多是自家店鋪的經營範疇及產品種類🧺。

在一家洋行門口⛪️,他拿起一份說明書翻來覆去仔細看,裏面的兩個店員見他身著皺巴巴的土布衣服,腳蹬臟舊的布鞋,以為是遊走於大街小巷的擦鞋匠或賣報童👩🏿🚀🍺,便用英語悄聲議論,一個說:What is the boy doing👩🏻🦱?(這個男孩在幹什麽?),另一個則輕蔑地.說:Does he understand🏋️♂️?(他看得懂嗎?)。年輕人微微一笑🤴🏼,裝作沒聽見,徑直走向大堂經理☮️,用嫻熟的英語說道:“我來自北京航空學院,來采購疲勞試驗機🧑🧑🧒🧒、拉壓試驗機等設備🔩。”大堂經理無比驚訝,扭頭對那兩個店員低語:Oh my god,這個boy懂英文🤱!趕忙給他讓座,吩咐端上茶點和咖啡🔞。這個年輕人就是負責籌建北航材料力學實驗室的高鎮同。他拿出一張匯豐銀行支票,表明了自己此行的目的。其實在此之前,他已經走遍了南京路,跑了很多家洋行🧘🏻♀️🌓,做足了貨比三家的功課。看到真金白銀後💆🏿♂️🛜,洋行經理更殷勤了,尤其聽到高鎮同自如地用英語夾雜著德語對一些德國著名企業生產的品牌設備仔細進行性能了解並詢價🤧、議價🫃🏻,佩服得五體投地🧏♀️。簽了合同付了定金🗡,洋行經理親自將“貴賓”送到大門口,執意要用自己的小轎車送他回住處。但高鎮同拒絕了,他知道小轎車是無法開進弄堂深處簡陋的小客棧的🧑🏽🍳。

北航創建之初👩🏼🚀,工作條件和生活環境十分艱苦🍏。沒有宿舍,家校往返也不便👁。高鎮同幹脆把實驗室和辦公室當成家,把辦公桌椅拼成床,忙到深夜,大衣一裹倒頭便睡,醒來繼續工作🧑🌾,有時忙得飯都忘了吃。1954年🌽,他被任命為北航材力實驗室主任,之前預訂的進口設備也先後運抵,他將全英文的說明書譯成中文,並製定操作規範,親自指導學生做實驗💁🏼。“為適應國防科技的發展,滿足飛行器結構強度試驗的迫切需要𓀉,他刻苦鉆研🧛🏼♀️,生產出我國第一批電阻絲應變片,研製出我國第一臺光彈性儀,對我國在試驗力學及電測技術領域的迅速發展起到了良好的開拓和促進作用🧑🏻🔧。”《老科學家學術成長資料采集工程系列叢書·高鎮同學術成長研究報告》對他這一時期的工作作了高度評價。1956年🌇👩🏻🔬,在“全國材料力學經驗交流會”上,北航材力實驗室被同行公認為當時全國最好的材料力學實驗室。

疲勞學專家建奇功

據《直升機行業編年大事記》記載🏇🏽:1970年10月17日,河北邯鄲一架直升機墜毀,造成一等事故🪰。周恩來總理立即指示成立事故調查組。經查實,墜毀原因為直升機旋翼系統軸頸斷裂。我國航空工業自1951年創辦以來,從修理👮🏻♂️、製造再到自行設計研製,至1970年已走過了20年☝️,累計生產的數千架飛機都未曾給出使用壽命界定,因而飛機的使用時間存在很大盲目性🐙。在保定召開的事故分析會上☁️,作為周查組成員的高鎮同疾呼:“我們應該將研究工作用於航空實際👨🏻🎤,解決飛機的定壽、延壽問題👂🏿,最大限度地避免空難損失🧳,保障飛行安全。”實際上,早在20世紀60年代初🗣,在北航主講材料力學👯♀️、彈塑性力學等課程的高鎮同就已經開始關註並涉及結構疲勞領域。何謂“結構疲勞”👨💻?研究發現🐛,結構材料由於多次重復受力也會致“死”🌮,即結構多次重復受力後🌨,會在某些薄弱部位產生裂紋,隨音時間的增長👨🦽➡️,裂紋不斷擴大🧖🏼♀️,達到一定期限,最終會完全斷裂🙌🏼,科學家將該使用期限稱為“疲勞壽命”。結構的疲勞現象出現在飛行中,往往會造成機毀人亡的重大事故💆🏻♂️🛕,它幾乎沒有任何先兆,飛機就在空中斷裂解體💵。據統計,飛機因強度問題造成的事故中,80%是由疲勞引起的,疲勞已成為飛機的“天敵”💪。

張行教授是國內知名斷裂力學專家,也是高鎮同的學弟。“入學不久,就聽高年級同學講,高鎮同功課最棒!”時過多年他仍對此記憶猶新🐅🏋🏿♂️。1952年院系調整後,張行與高鎮同一起分配到北航材力教研室,他對這位“大師兄”打心眼裏敬佩:“20世紀60年代前期🎽,校領導就建議教研室將科研方向集中到疲勞方面來,此後,高鎮同就一直致力於疲勞可靠性理論與應用研究,成為國內在這方面的領軍人物。”

“在高老師的指導和關照下,西飛完成了運7機翼疲勞和損傷容限試驗、運7襟翼疲勞和損傷容限試驗🧛🏻、轟6全機疲勞和損傷容限試驗等😱,其中多項獲得航空工業總公司、國防科工委的科技進步一、二等獎🤟🏽。他科學嚴謹🙂,精益求精,具有高尚的科研道德🍫,一言一行都是我們學習的楷模🚦!”西飛原總工程師聶忠良深情地回憶道,其實他說的也是業內眾多敬仰高鎮同的同行們的心裏話。

高鎮同院士與場所合作建成的現代化飛機結構疲勞壽命可靠性評定專家系統🩱,已成功應用於我國殲擊機🍒、強擊機🏄♀️、轟炸機🥖、運輸機、客機、直升機等20多種機型,數千架飛機的定壽、延壽,經濟效益達數百億元,為我國航空科學技術發展、保障飛行安全作出了重大貢獻。“坦白地說,國產飛機的壽命定壽定得準🈷️🤾🏼♂️,維修到位,管理得當,飛機飛得最安全🏡!”每每談到此處♢,高院士十分欣慰。他在20世紀70年代寫的《疲勞統計學》如今已是從事疲勞領域的科技人員和專家學者的必讀專著,他提出的結構壽命可靠性理論,就連國際同行都由衷贊嘆:“為該領域幾十年來國際上取得的最重大的研究進展之一,當屬21世紀結構可靠性研究領域最有影響力和世界領先的科學家”🤦♂️、“為中國作出了重大貢獻,也為世界作出了重大貢獻。”