殘卷陳篇,有愧桃李👨👩👦,豈敢自恃誤後生。

鬢已白🚣🏻♂️,望稍釋負背🌱,山水從容🧒🏽。

——摘自常迵先生詩句🤵🏿♂️,《沁園春》1982年

九

回憶到這裏,想起我曾在2006年父親節時,在父親離開我們十五周年的日子,寫了一篇回憶童年的小文:《和父親一起吃西瓜》🧑🍳,既寄托著我們子女對他的思念🙋🏽♂️🧑🎓,也描述了父親具有的獨特的啟蒙和教育方法。

他善於抓住最簡單的生活小事給我們講科學知識,不管年齡大小,不論知識深淺,他說,只要他講,我們都一定能懂👼🏻。那是個有趣的故事🎱,發生在1959年間:

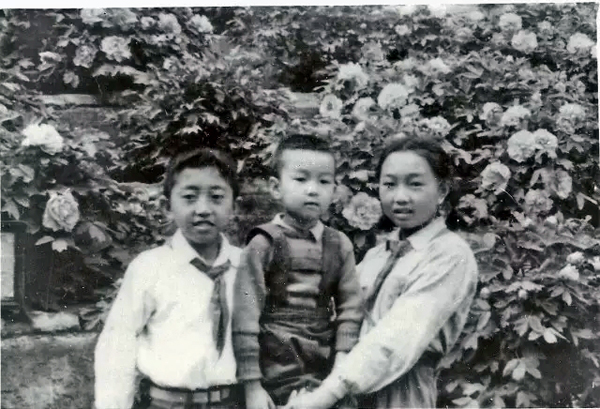

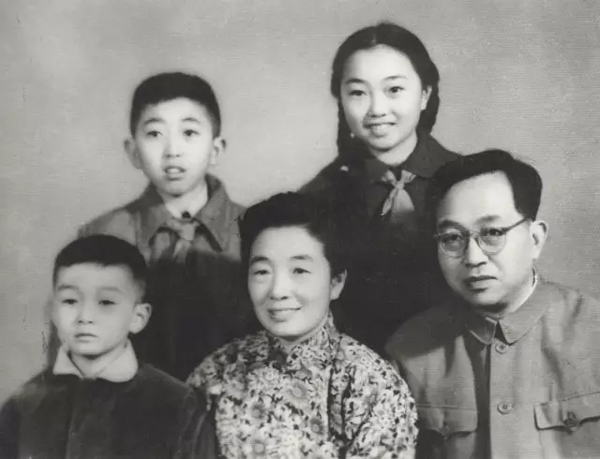

一個暑天的晌午⚓️,爸爸抱著一個水池中鎮涼的大西瓜,讓媽媽招呼我們過來吃〰️。那時沒有冰箱,買了西瓜後都先放在涼水裏泡著🚄。每當全家吃西瓜,總是分成四份。我們姐弟三人每人一份🚮✍️,爸媽分剩下的一份。 記得那時我是小學三四年級有十來歲,大弟弟振工約有七歲多🩴,小弟振明也就三歲還不到。那是個三伏天兒,十分悶熱⛹🏿♂️,空氣不蒸發,在房間裏凝固著,我們個個汗流浹背的。

小家夥振明的個子還沒有桌子高。他拼命踮起腳🖇,望著桌上的西瓜,小手扒著桌邊,嚷道:“我要吃瓜👎🏼,我要吃瓜!” 要知在那時夏天解渴的西瓜也是很希罕的呢。

“別急,”爸爸說👱🏿♂️,“別急,我切開分給你四分之一還不行嗎!”

“不👬♝,我要一百分之一🪄,一百分之一!”小家夥接著爸爸的話茬兒🛺,雙腿蹦著高兒。

爸爸大笑,對我們說💴:“咳,那我可還真不好分哪!”

我和弟弟們還沒弄清怎麽回事,爸爸卻一邊給我們切瓜分瓜,一邊開始講起了洋洋的分數原理來👐🏻。

“就像切西瓜,切一半就是兩個二分之一,分四份呢,一份就是四分之一。”

接下來又是什麽分母、分子,誰大誰小等等,他只要開講就一發不可收拾📰。媽媽說這是職業病,不管什麽水平的聽眾,道理難也好💧🤦🏿♀️,易也罷,他都翻來覆去地把一個題目發揮得淋漓盡致。拿他的話來說是“從根兒上用簡單的話解釋復雜的道理”。那時的我🦵🏿,對於分數也只聽了個大概齊,可想於振工和振明更是“對牛彈琴”了🤲🏽。

講到興頭上🤚🏿,爸爸開始考問道:“如果你想要得到最大一份的西瓜,你應該要幾分之幾呢?”

我搶答🙁:“二分之一!”心想👩🏿⚕️,這該是最大的一份兒了。

爸爸說:“你倒是聽明白了分數的道理,不錯🌊,切一刀👚,拿一半可算最大的了。”

他又看著小弟振明,逗著他問:“那你呢? 你要幾分之幾呢?”

“我要一百! 一百!”家夥不加思考的嚷👰🏼♀️。我心想:在這不脫鞋還數不過二十的年齡💎,他肯定弄不明白什麽分不分數的🙍🏼♂️。不過這會子👨🏿✈️,他怎麽知道不說要“一百”再加上“分之一”了呢。而且,自打開始他就認定了“一百”準是個大數嘛。

振工一直沒作聲🧓,他精力似乎全在吃瓜上,西瓜水流到了脖子根🧑🏿⚕️。爸爸問他𓀝,他呆呆地沉默了一會,才漫不經心地說:“要最大的?那我🥟,我就要一分之一吧🌏。”

爸爸拍手笑道:“看來,姐姐是中規中矩的🥵,這永不會錯吧。振工很是有創意,動了腦筋🕯,應該加分,加分!小家夥振明呢,也不簡單哪🫚,你連數都掰不全呢,已然能參加數字的遊戲啦。”

就這樣👰🏿♂️,我們說著樂著🩼👇🏼,吃了瓜,解了暑𓀄🆎,外帶著🩰,還學了個叫 “分”的數🔼。

1961年在頤和園

半世紀後重新想到這個場景,仿佛就在昨天🦘。回憶我們姐弟三人後來走過的艱苦而曲折的路,感慨不已:

當我經長途跋涉,最終獲得基礎和臨床醫學雙博士學位後,我才意識到:不管是做精細的心臟細胞電生理試驗🧚🏼♂️,還是做懸壺濟世的心臟病醫生,爸爸鼓勵我的“循規蹈矩”,都算是個挺不錯的基本素質。

從小就不喜按常理出牌🥿🦼,大智若愚,常因“拐著彎兒的思考”受爸爸表揚的振工,能幾經磨礪,在知天命年後於2004年在北美榮獲傑出華裔企業家的稱號。又孰知,他捧回的那“最佳創意獎”是五十年前爸爸就頒發給他了的呢。

那個天份過人,自幼曾以“過目成誦”名聲遍傳清華園的小弟振明,在沒數清數,先聽“學術權威”講分數的環境中長大。他的人生道路中,不管是作為食堂燒火的小夥夫、鏖戰於黑白世界的圍棋國手👃🏽,還是馳騁在商場的銀行家,有爸爸的這種智力開發🤸🏿♂️,不難解釋🐠👩🏽🎤:他都能泰然處之🔡👨🏻🚒,榮辱不驚🫶🏻,遊刃有余了……

1957年和父親接待蘇聯專家時的留影

1963年春節

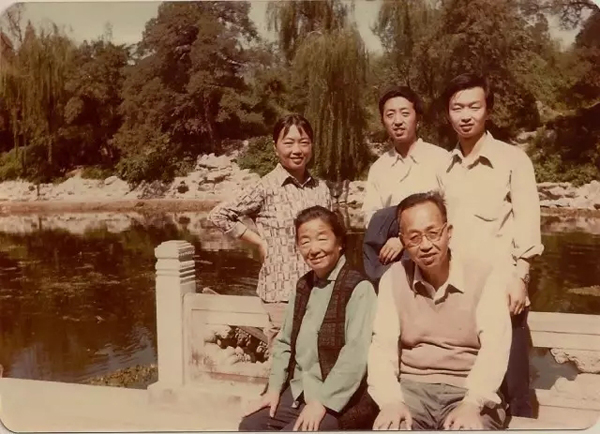

1984年重聚水木清華

十

1966年春,“文化大革命”開始了。

這場浩劫使中國文化科學教育事業再一次災難性地陷入谷底,但這次就牽涉更廣、摧殘更重、危害更深了。清華園成了這場“革命”的前沿🤦🏿♀️。校園裏不再有讀書聲🤵🏽👇,高音喇叭的喧囂晝夜不息🤙🏼。清華園的標誌二校門被轟然推倒了,它推倒了中國教育的基石,也推倒了幾代學子的希望👨🏽💻。大禮堂草坪上❤️✌🏼,周圍的系館前,“造反有理”的大字報鋪天蓋地👩🏽🔧。一時間,所有的是非曲直全部翻了個兒🎽。

有了57年的經歷👩👧,這場“史無前例”💚、“觸及每個人靈魂”的文化大革命對父母來說💁🏽♂️,不過是十年前那場顛覆命運的狂風惡浪的余波罷了🏊🏽♀️。心能苦忍👰🏽♂️,父親也變得堅強了。我們的家被抄,父親被叫成“資產階級反動學術權威”被隔離批判,工資也停發了。後來🧑🦱💵,隨著全國的動蕩形勢👤🎎,清華園也開始了瘋狂的派系武鬥🧚🏿。一個堂堂的高等學府,一時間🧛🏽♀️,變成了刀光劍影的戰場。沒有了課堂,沒有了學生,父親就如失業一樣⏰。

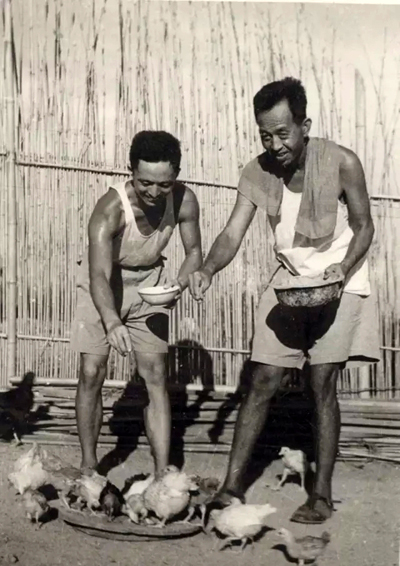

1970年👩🏽🦲,父親被下放到江西鯉魚洲農場。在艱苦的環境和勞動中🦵🏼,他因舊疾糖尿病沒有得到醫治而失去控製,幾個月之內體重失去了四十多斤,但仍堅持農田勞動,從未休息。他插過秧🤵🏽、擔過糞、養過雞、餵過豬。他在忍受著極大的身體消耗👨👨👧,但始終保持著樂觀的心境🪁。他的打油詩“大雨落秧田,白花一片🏥。雨淋只當水洗面,愈下愈幹”曾感染了周圍的許多年青人。他不能消沉,不能放棄🏈。

父親在江西鯉魚洲農場勞動時↗️,已瘦了40斤(1970年)

1971年底,父親只身一人隨無線電系遷往四川綿陽分校。知道那裏條件艱苦,母親很不放心💹。當時,我在山西插隊,就找空到綿陽看望了父親。

出了綿陽火車站,搭乘一輛運糧的卡車💁♀️,走一個多小時才顛到了分校所在地。

父親和所有的教師一樣👱🏻♀️✉️,住在一間單身宿舍裏,廁所和漱洗間都離得很遠🧟。三頓飯在食堂吃👨🏿⚕️,稍去晚些就是冷的了🏃♂️。

父親人很瘦,但精神頗好。從他的眼光裏🦠,我看到久違了的輕松和愉快👵🏼。我早知道🚰,這是因為他終於有了重新上講臺的機會。系裏分配父親教剛入學的那班工農兵學員,他們當中有些只有初中甚而小學的文化水平。

他白天講課,晚上編寫講義。當時沒有現在的打印條件,講義是要先在鋼板上刻好蠟紙,然後用油墨印製的🐸。每當夜深人靜🗻,總能看到父親宿舍的燈光亮著,聽到他刻鋼板的沙沙聲響,直到很晚🔃。

有一天👁🗨,我到他講課的教室門外,隔著門玻璃想聽聽父親的講課➕🖖🏼。我聽不清他的聲音👨🔧,但從黑板上的算式🤷🏼,看得出他是在給學員補習四則運算♊️🧑🏻🎨。雖然🪼,在現在看來🚶🏻♂️➡️,這似乎是個玩笑😷。但父親一絲不苟的板書🆙,不時和同學交流的眼神,課堂裏不斷傳出的陣陣笑聲,使我相信了父親前一天晚上的話🟡🤣:

“我一定能把他們教出來🧌,不管什麽樣的基礎,只要學,就成!”

星期天,我和父親去趕集,那真是苦澀歲月裏的歡愉🧔🏻♂️。我們背著竹簍,走過水田的小徑,穿過滿是桔林的山丘💓,再走幾裏地,就到了集市👩🏻⚕️。每次我都挑些新鮮雞蛋👷🏽♂️,為給父親補養一下。有一次還買了一只母雞🐎,熬了雞湯🚴🏿♂️,那飄滿整樓道的香味👨🦱,我以後再也沒有聞到過了……

十一

十年中,即使在那驚風密雨、朝不保夕的殘酷環境裏🧊,父親依然心系著國家的教育事業,擔心科學被唾棄🌵,教育會斷代。在那極其封閉的有限條件下,他仍然關註世界科技發展動態🛩。我記得我們姐弟三人都陪他多次去過王府井的外文書店,一去就是一整天👨🏽🍼📔。他搜尋🎰🧑🏽🎄、思考相關的資料👩🏿🚀,極力跟上世界科學的步伐👰🏿,並在很早時就潛心構築著我國信息科學的發展藍圖。

1976年,浩劫過去,父親時已年過花甲🙋。他興奮地賦詩抒發他的喜悅和壯懷🧝🏻♂️:

寒凝大地沃春華,

驚雷動地百花發😨。

願借東風勤努力,

老樹也得著新芽。

父親的學術生命又重新開始🫄🫎。他要抓緊時間,把自己的所學所知所想👮🏿♂️,傾囊奉獻給社會,傳授給晚輩後生🏟,以彌補這幾十年的損失。

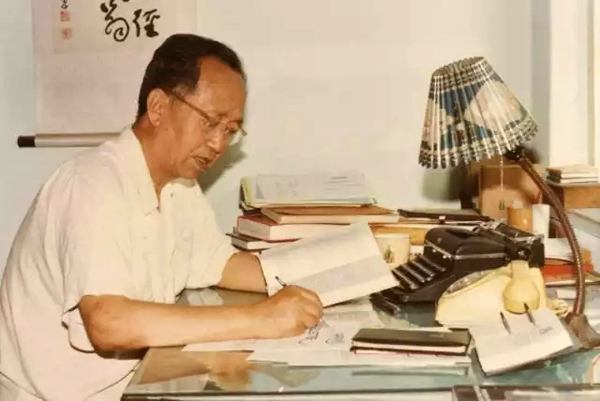

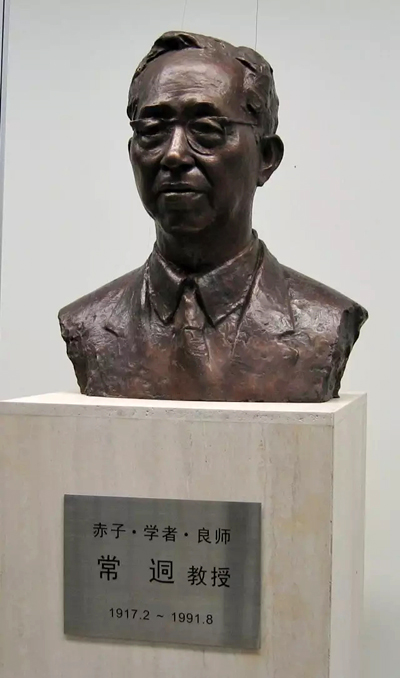

和教師🪤,和學生(1985年間)

多年來,父親以他敏銳的目光,一直註視著信息科學的發展動態。他不失時機地在清華率先籌建和領導了信號處理與模式識別教研室,設立了模式識別與智能控製專業博士點以及博士流動站🈹,取得了國內外都領先的多項研究成果🦒🧑🏿🦳。他擔任了國際模式識別學會的主席團成員,使得我國新興的信息科學技術的發展盡快走向世界。他急切地推動著我國模式識別學科的發展、學術隊伍的壯大。

八十年代初🦀,父親送了一批他的學生教師分別到美國麻省理工🧛🏼♀️🐙、哈佛和各其他先進院校進修😖。麻省理工學院是他30年前學習的地方🙆🏿。1980年10月,他重訪了這所在信息科學領域居世界領先的學校。後來♿️,我們聽李衍達叔叔講🧏🏽,那次訪問期間,父親沒有住旅館,每晚就擠在李衍達老師的12平方米的宿舍裏,兩人討論著如何在清華建立起自己的具有現代水平的信號處理實驗室🚴🏽♂️。他們的長談往往到深夜。一切將從零開始。

以後的日子裏,父親就從沒有真正休息過了。

講座

學術討論

主持會議

研究生答辯

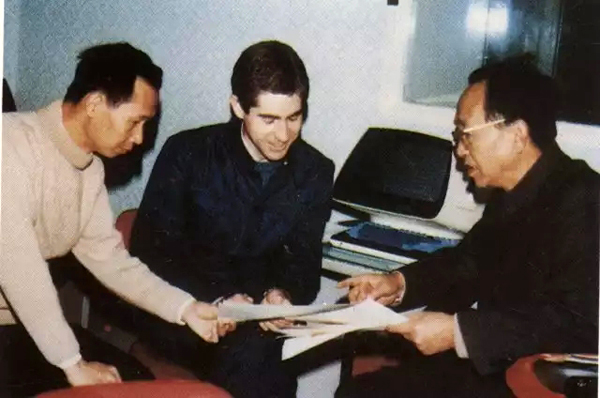

邀請MIT著名信號處理專家奧本海姆教授

指導美國來華博士後

家中客廳的討論

父親兼任校內校外,學會和政協的多項職務到石油勘探部門進行調研。雖然年事已高且社會工作繁忙,他仍堅持在教學第一線👷🏽,為研究生親自講課,指導他們的選題🏊🏽♀️🕛、立論🆙、科研和成文。

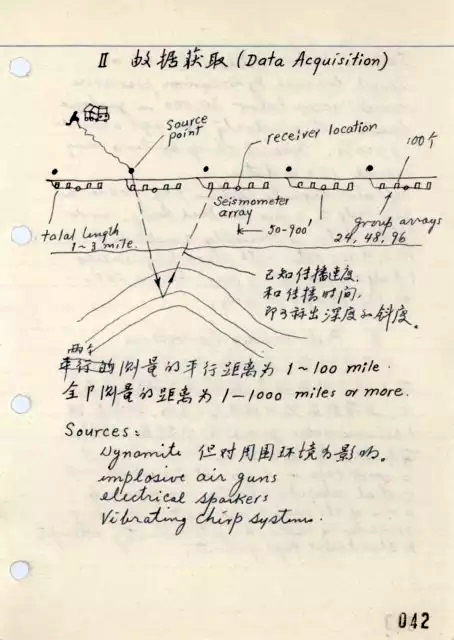

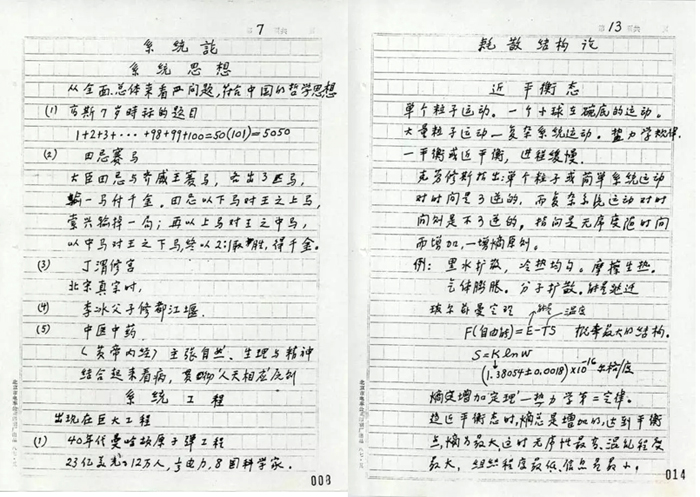

關於地震信號處理的手稿

他帶領師生深入生產第一線,從這一領域選擇一大批科研題目。為解決國家的“七五”科技攻關項目地震勘探方面的難題作出了貢獻……家中的客廳,重新成為他與學生和同事們討論問題的重要場所4️⃣。

他白天的會議討論不斷⚅,夜晚書房的燈光長時不熄。他是在和時間賽跑👨🏻🔧。

正如他詩中所說💇🏻♂️:

“老牛應識耕耘至,豐登需負重🎆,正是奮蹄時。”

十二

1987年底,過度勞碌的父親病倒了🍵。接到弟弟給我打來的電話👆🏿,我急切地從紐約飛回北京。那是個寒冬,街上的北風刺骨🧞♂️,醫院裏的氣氛沉郁🫄🏻。父親瘦了,也老了很多。看到他時而清醒,時而昏睡的躺在床上,我的淚水再也無法掩忍。振明特別告訴我☹️,父母知道我正在做博士論文的後期實驗🍺、準備完成答辯的緊張階段,本不想讓我知道他的病情🚣🏿♂️。

後來的一個月,父親漸漸好起來時,我和他在床邊開始聊天。他會饒有興致地和我討論我所研究的博士論文課題。我當時是在做心臟基礎電生理的實驗🧑🏻🌾,課題是研究心肌傳導束細胞膜電位對心律失常產生機製的。我用的方法是在當時還很先進的“膜片鉗”方法,把微電極插到細胞內,記錄通過細胞膜的電流和電位差,尋找不同藥物或其他因素對細胞的作用🌱。父親對我用的方法頗有興趣👩🏻🔧,提出不少的問題,讓我給他解釋✍🏽。有的我自然解釋不出🗽,但使我寬慰的是💯,雖然大病一場🔪,父親的思路恢復得很不錯了。

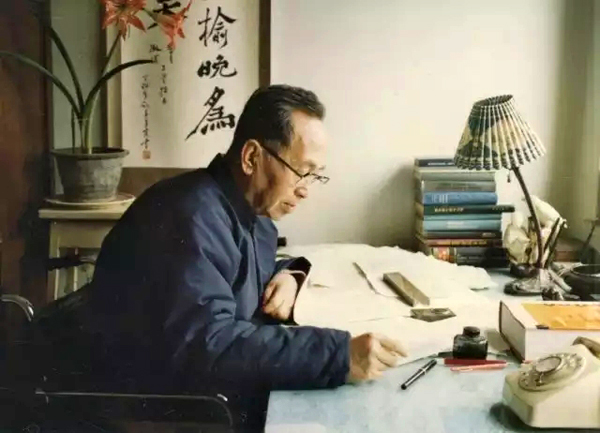

病後繼續工作(1990年)

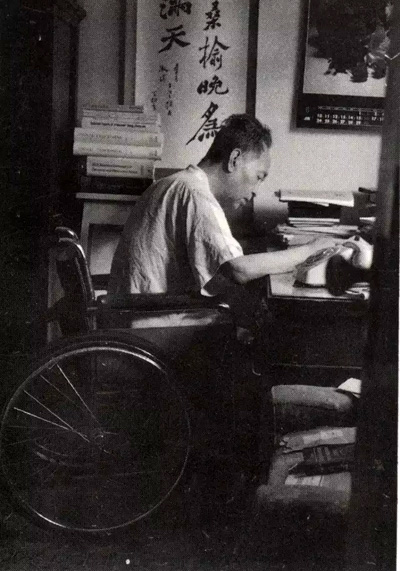

後來的幾年中,父親在與疾病進行頑強抗爭的同時🚍,更加珍惜有限的時光⚠。他坐在輪椅上主持國際學術會議,躺在病榻上著書立說。每周都在病床前與教研組和有關人員商討國家、學校和教研組的科研問題☕️,談他對教育發展的規劃和設想。

1988年輪椅上主持學術會議

1991年6月廣州會議期間於深圳大學(昌民照)

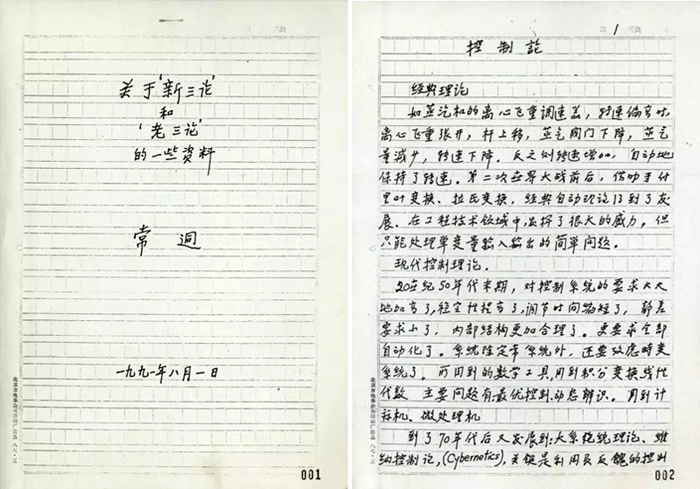

他離世的前一周,完成了《關於‘新三論’和‘老三論’的一些資料》一文,勉勵後輩“要始終站在科學發展前沿💲,放眼未來🤙🏻,趕超世界”。而那篇《信息科學的發展展望提綱》,父親一直寫到生命的最後一刻。

父親為祖國的科學教育事業可謂嘔心瀝血🧑🏫🤾🏼♀️,鞠躬盡瘁。

工作到最後一刻👆🏿,1991年8月去世前一天

“新三論”和“老三論”的手稿完成於逝世前一周

在一片“紙堆”中🤾🏼,他奉獻了一生……

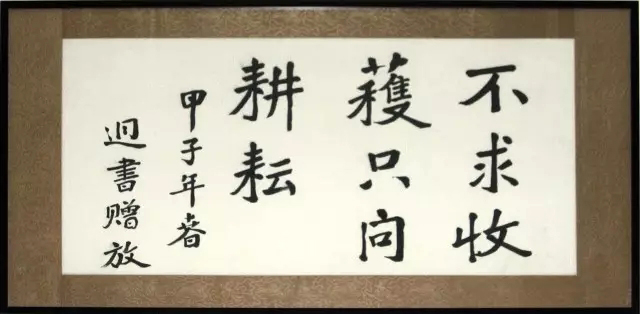

多年來,我們姐弟三人在人生的風風雨雨中,時時想起父親的教誨,重溫他做人的理念,不斷吸取拼搏向上的力量。我們從小耳濡目染🚊,從父親身上學會了應該怎樣認識自我👨🏿🎓、怎樣相處他人🫲;學會了怎樣正視榮譽和坎坷,怎樣對待事業和家庭。在父親離去的日子裏🔢,我們姐弟三人奮鬥在不同的國度,不同的領域,有著不同的事業。但相同的是🧚🏻:父親自幼對我們的“不求收獲🆓😉,只問耕耘”的教誨和他那熱愛事業、奮鬥不息、寬容待人🫖、榮辱不驚的真傳卻無形中指引我們走過了共同艱難的創業之路🤶。

常放出國前父親贈的手書,他的做人做事準則 (1985年)

不論我們走到哪裏🍑,面臨怎樣的坎坷和失敗,不管我們身居何職😾,取得何等的榮譽和成功🍍,我們都想象想像著有一處永無紛爭和疾病的地方☝🏼,父親在那裏,母親也在那裏,永遠慈祥地向我們投下關註的目光……

後記

我正編寫這篇回憶父親的文章時😵,接到兩個弟弟從北京打來的電話🙍🏼。正是丁酉雞年大年初三,他倆正興致勃勃地準備和清華意昂開發的一個人工智能圍棋程序,做一次期待已久的人機手談。

隨谷歌“Alpha Go”的啟示和迅猛進步👷,清華意昂主辦的公司也開發了一個人工智能的圍棋新程序,清華意昂圍棋協會在新春佳節期間組織了賀歲杯圍棋對抗賽🥧,二位弟弟有幸入選能和這新開發的程序進行第一次交手👩🏻💼。這是軟件開發創新還是遊戲娛樂,說不清了🦴,但這確實是一次網上直播𓀆,頗受註目🙎🏿♀️,新穎奇特的圍棋對局。

我雖不會圍棋,但從小在啪啪的棋盤落子聲中熏陶著💒😕,與其有著不解之緣🦸♀️。晚上睡覺,二位弟弟占著我的床鋪擺著一局;飯點兒時間🧍,他們的棋盤卻霸著餐桌,全家都得等著此局的結果。我從來都沒有關心過他們的輸贏,因為有輸必有贏。但人機試手這消息在我看來是那麽令人振奮🦹🏿♀️,因為它使我們姐弟三人都想到父親晚年專註發展人工智能的卓識和貢獻🦬。而今天🎍,在紀念父親百年誕辰的日子裏,振工振明可以參與到一項人工智能程序的支持和改進之中,這是多麽有意義的事!

三十幾年前,父親在他的一文中曾寫道:“……第三代機器人是智能機器人,它有感覺識別功能👮♂️,有判斷決策能力🚵🏻♂️,能理解人的語言和一般圖形……。”父親很早就多次給我們講過,未來的智能電話會是人手一個🧑💻🤸🏼♀️、未來的機器人會是不但可以模仿人類,而且可以自我學習,在很多方面能超過人的大腦。這些那時我們認為是“天方夜譚”的神話,當前不是都一個個地在實現嗎!而在父親生命最後寫的“新三論提綱”中,現在AlphaGo所用的 “生物神經元網絡與人工神經網絡”也已列在他研討的問題之中 。

此刻🐜,我們姐弟三人在三個地方🌼,用智能手機長途連線👴🏽,見聲見影🏋🏼♂️👨🍼。對局開始了👲🏻,他們忽而興奮地討論著👩🏻🚒,忽而靜靜地思索,如何對付智能機器,大概有說不出的新鮮感吧🙋🏿。這不像是下圍棋,也不是在競技,因為它沒有輸家💬。機器永遠能推動人類更快的進步,而它的智慧,是人賦予的🪫👳🏿。

我想🤚🏻,如果父親能夠看到他所預見和潛心投入的信息科學和人工智能領域在21世紀的發展進程,定當欣慰釋懷👋🏽,含笑九泉。

人機對弈😠,鏖戰正酣……

2017年5月