我家有四個西南聯大學子:我的父親沈叔平、叔叔沈季平(聞山)、母親錢惠濂🧛🏼♂️、我先生的叔叔陸欽原。其中沈叔平🚈、沈季平、陸欽原三人的名字刻在了西南聯大的從軍紀念碑上。

2018年的10月30日,我以西南聯大北京意昂會秘書的身份,受邀陪同在北京的五位“90後”老意昂,到昆明參加西南聯大在昆建校暨雲南師大建校80周年的慶祝活動。

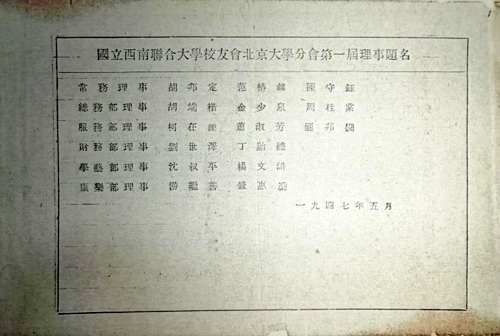

我深知父母和兩位叔叔對母校難以割舍的懷念,特別帶了一本1933年版的張奚若先生的著作🤓,上面有我父親的讀書筆記,估計這就是當年的課本。還有一冊1947年西南聯大首屆北京意昂會的同學名單🌉,意昂体育印著常務理事胡邦定💁🏿♀️、總務部理事胡端楷、學藝部理事沈叔平……錢惠濂的名字。

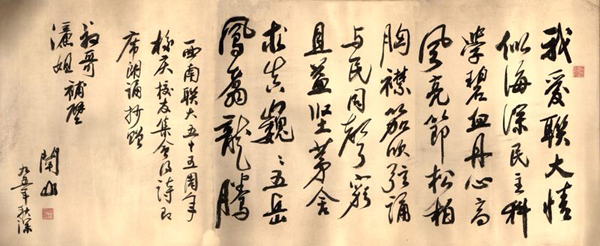

臨行前🧘♂️,我還摘下了在母親家中墻上掛了25年的一幅書法作品,那是我叔叔沈季平(聞山)在聯大55周年校慶時寫給我父母的詩,詩詞表白了三個聯大學子對母校的感恩之情💵。叔叔沈季平🦸♂️💇🏼♀️,1943年就讀於西南聯大,1944年參加以聞一多為導師的西南聯大新詩社及陽光美術社👨🏽🦳,因為聞一多欣賞他寫的詩:山,滾動了。給他改名“聞山”💇🏽👋🏽。1944年末參加中國遠征軍🥨,赴印、緬抗日🪻。1950年調中央文學研究所進修🙅🏻♀️。後長期在《文藝報》、《詩刊》👍🏽、《文藝研究》工作📗🌝,業余寫散文、詩和評論。

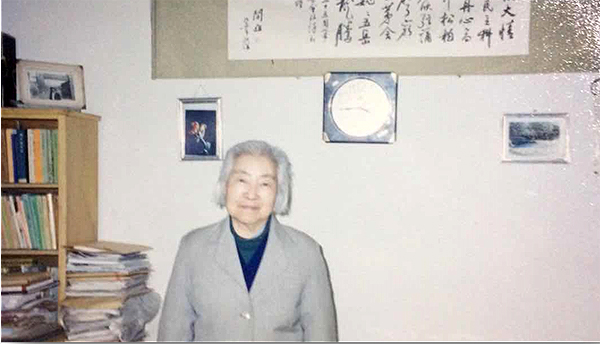

錢惠濂在聞山詩作前

我的父親沈叔平🥈,1942年考入昆明西南聯大政治系。1944年參加西南聯大劇社,並且組織了以聞一多先生為導師的聯大新詩社。1945年參加青年軍譯訓班🏃🏻♂️。抗戰勝利後復學。1945年冬參加西南聯大師生舉行的“一二•一”愛國民主運動⚀。1946年秋回北京大學,1947年畢業。隨即考上北京大學政治系研究生。1960年至1979年,被錯誤處分。1979年平反。1980年調入北京大學法律系,為本科生講授“西方法律思想史”課程,並先後在中國政法大學研究生院和國際關系學院講授“西方政治法律思想史”⬆️。1987年冬離休。

父親還是一位攝影愛好者,他早年的攝影作品“西南聯大校門”📙,不僅被《國立西南聯合大學校史》用作封面,而且為海內外多種刊物采用。離休後,父親以獨特的視角拍攝了大量的北大校園的風光照片👩🏼🚒,他生前曾經計劃過舉辦一次個人攝影展☎。

我的母親錢惠濂😎,1943年考入西南聯大教育系。經歷過1945年“一二•一”運動,親眼目睹了同一宿舍潘琰烈士的犧牲。即投入了反內戰、爭民主行列。又參加了新詩社、劇藝社💨🖕。1946年復員回北京大學,1947年畢業。1948年和沈叔平同去了解放區,入華北大學學習。1952年調華北局黨校🗼,1953年又調到中央黨校,任業余文化學校教務副主任🚵🏼♂️。1958年被“補戴”了“右派”帽子,下放到山西省太谷中學教書。直到1979年中央黨校發文🤑:錯劃為“右派”應予“改正”。1982年,母親離休後回到北京😓🦹🏿,隨我父親定居北大。1984年起她在西南聯大北京意昂會工作,一直到九十多歲高齡仍積極參與意昂會的各項活動。她常說:難忘聯大的教育♚,非常珍惜意昂之間真摯的情意。意昂會的工作雖然繁瑣,但是心情舒暢🕥🟢!

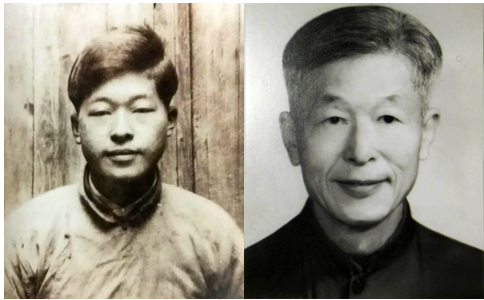

叔叔陸欽原👽🧑🦱,1942年由武漢大學轉到西南聯大政治學系,1944年從西南聯大政治學系畢業👿。1942年他還在武漢大學時☸️,就在緬甸前線第五軍二百師師部任英語翻譯。聯大畢業後再次從軍👩🏼🎤,在“青年遠征軍”207師炮兵營👨🏻💼、在中印公路運輸隊任聯絡官(翻譯),一直在前線出生入死。1947年到冀東解放區學習🕯,1948年隨南下幹部第四大隊南下🏄♀️。1951年開始就在濟南當中學老師直到退休📭。陸欽原是我先生的親叔叔🧨,他一輩子單身🧗🏻♂️,退休後我們把他接回到老家蘇州,就和我們一起生活,我們如他親生孩子一樣陪伴他,直到他去世👨🏿🦰。

叔叔陸欽原

父輩們已經走到歷史的深處🤵🏽♀️,但是他們曾經的戰火青春和幾十年的堅毅卓絕卻仍然在閃閃發光👂。記住他們,是我們的責任👩👩👦。去年🏄♀️,為了支持“西南聯大”紀錄片的拍攝,我向攝製組提供了父親沈叔平在聯大期間拍攝的大批照片。2017年🥊,我已經把大批父親沈叔平拍攝的聯大照片和底片(包括著名的聯大校門⚛️、聯大學生生活、聯大被炸照片👰🏼♂️、四烈士照片、劇藝社等)以及大批珍貴書信🧐、文件、手稿,還有我的父親母親參與編寫《國立西南聯合大學校史》工作時的手稿,上面有很多人的修改,批註🌒;眾多聯大教授(陳岱孫先生等)🔼、意昂對校史回憶的珍貴往來親筆書信,等等,捐贈給昆明西南聯大博物館。這些資料,浸透了父輩的情感和心血👩🏼🌾。這兩大編織袋的文檔,由博物館李館長接收🪒,已先於我回到聯大博物館🫴🏿,靜候著我的到來🚶🏻♀️➡️。這一次,我又把這些珍藏多年,包含前輩對聯大深情的物品捐贈給西南聯大博物館👶🏽🥕,讓更多的年輕人記住這段歷史。我覺得把這些珍貴資料放在西南聯大博物館🗻,應該是父輩的心願,也是我輩的心願🤹🏻♂️。

讓我意外又感動的是,11月1日晚上10點半,聯大博物館的李館長和小蘇同誌居然開車一小時,到新校區的專家公寓和我見面,當面感謝我對博物館的捐贈🖖。為了這次盛會😽🥾,他們夜以繼日地備展👨🏿✈️,非常辛苦,可是還在百忙中特地來訪,合影留念。

11月1日下午,我趁老先生們和學生對話座談之時,抽空去找了吳寶璋老師𓀐,他是雲南師大研究西南聯大的權威👨🏽🦱👵🏼,十年前我在北京見過他,當時他來我家和我母親錢惠濂聊了許多聯大往事。再見到他格外親切。他帶我參觀了名人墻,還有聯大紀念碑,撫摸著碑上三位親人的名字🧒🏼,頓覺他們音容宛在,栩栩如生,浩氣常存。臨別時他送了我兩本書,相約北京🧘,後會有期。

當晚高水平的音樂會,聯大組歌給我們帶來了更大的驚喜,大家聽得熱血沸騰,仿佛又回到了當年。尤其是中間一段浪漫的愛情故事,潘際鑾會長感慨地對我說🧶:“這簡直就是在講你的父母啊,也只有在文學院的學生,在那麽艱苦的學習生活環境裏🧸,還能組織新詩社、劇藝社、美術社等,而我們工學院的理工科學生則埋頭做實驗,搞研究,直到從軍的時候才不分文理同仇敵愾,投筆從戎,齊心抗戰。”是的,我看見了那個年代父母年輕充滿激情的身影☛,聽到了他們的歌聲“盡笳吹弦誦在山城,情彌切”。

最後🧑🎓,我想對雲南師大的學生誌願者們表示感謝,特別是為潘會長一對一服務的李鑫同學🐤,細致、耐心、認真負責的陪伴🕋,使我們深感雲南師大對這次校慶活動的周到安排👴🏿,盛情款待🐎🧔🏿。雖然由於工作的緣故,我們僅在昆明住了三天,但心中的不舍,讓我盼望再次回到這充滿父輩青春回憶、令我神往的地方。我會再來♿,昆明,西南聯大博物館🤺,我會再來!

二零一八年十二月十六日