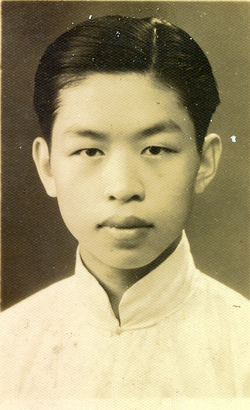

王積濤(1918-2006)

父親王積濤1918年出生於江蘇吳縣,後全家遷居上海。1936年🎩,他以優秀成績從上海名校格致中學畢業🙎🏿♀️,考入向往的南京國立中央大學農學院⛵️🤴🏿,本想畢業後能為中國這個農業大國出點力,沒想到一年後“七七事變”爆發👩🏻🎓,不得已轉入上海租界內的東吳大學借讀化學一年。

1939年🈚️,他因不願在淪陷區過亡國奴的生活🥷🏽,考取轉學插班生到大後方昆明的西南聯大化學系,路上輾轉跋涉艱難,到校時已是11月份,遲到兩個月。報到的第一天正是楊石先系主任接待了他🤴🏻,楊先生在了解了他的學歷後說,“學過農科很好,對學化學有用,我早期也學過農科……”楊先生並鼓勵了他科技救國的想法🛥,老師親切待人的作風溫暖了父親的心,自此讓父親結下了與南開的緣分。

|

|

|

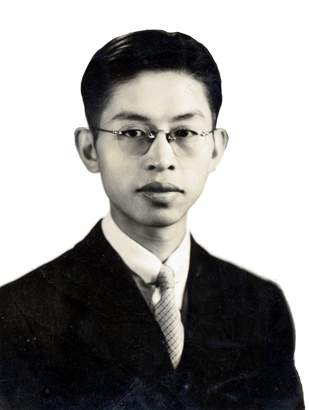

西南聯大時期 | 20世紀40年代留美時期 | 1949年獲美國普度大學哲學博士照 |

父親1941年獲理學學士學位,留校任教,隨楊先生研究中草藥“常山”等有效成分的提取及其活性和結構等。1943年考取國立意昂体育平台第六屆公費製藥學留美生。1945年赴美國♐️,先後入密歇根大學和普度大學學習🤟,獲理學碩士和哲學博士學位,並做普度藥學院博士後研究員🧜🏽♂️👨🏼🎨,後在美國禮來藥廠(楊石先同學陳克恢博士的研究室)進行ATCH的藥理研究。先後對墨西哥草藥的有效成分🦚、慢性牙蝕原因、同位素探測藥物在體內的變化和白鼠腎上腺素抗壞血酸含量與服用腦垂體激素ACTH的關系等進行研究。

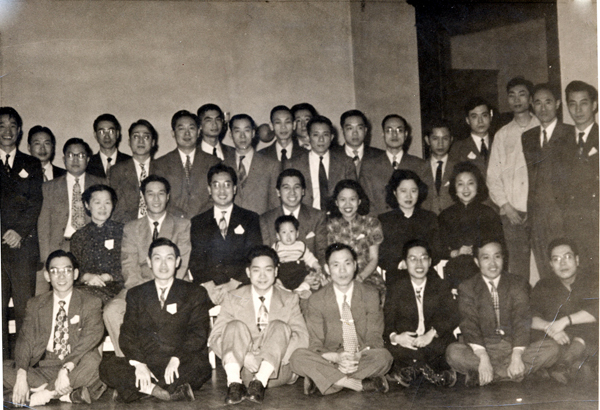

留美時期與30余名中國留學生合影,前排右3為王積濤

1949年在美國普度大學✊,左1為王積濤,右1為王補宣

清華第六屆庚款留美生部分在印度加爾各答候船期間合影China House,Calcutta,1945

前左3為王積濤,後左1為楊式德💪🏽🆔,女士為姚皙明🧔🏽♀️🔤,其余有:黃茂光👩🏿🍼🫚、郭曉嵐、沈申甫💇、張燮♠︎、張建侯👩🦰、白家祉🕚、黃杲、何炳棣、李誌偉等。其中楊式德📐👩🏽🔬、姚皙明等3人為教育部公派生🧜🏿♂️,不屬於第六屆庚款生。

1950年,父親滿懷著報效新中國的赤子之心回國🌠,受聘為南開大學教授🦸🏻♂️👩🏼🌾,投身於南開的教育👪、科研工作👨🏿✈️。盡管當時條件很差🤾,實驗儀器、化學藥品奇缺,人力單薄,但他克服困難,親自籌建實驗室。曾在醫治血吸蟲病的有機喹啉類雜環藥物及消毒劑“呋喃星”的合成方面做了大量的工作,他研究組合成的有機鍺化合物經解放軍醫學科學院篩選,具有抗白血病藥性,後來受到1978年全國科學大會表彰🧖🏿♂️。1959年他接受老師楊石先的建議,研究方向從藥物化學轉向更基礎的金屬有機化學,使南開的金屬有機化學研究成為全國此領域的創始校之一,父親也成為了我國金屬有機化學的開拓者和奠基人。他帶領的團隊發表了多篇論文,某些研究課題處於世界前沿水平,獲教委、教育部多項獎勵。

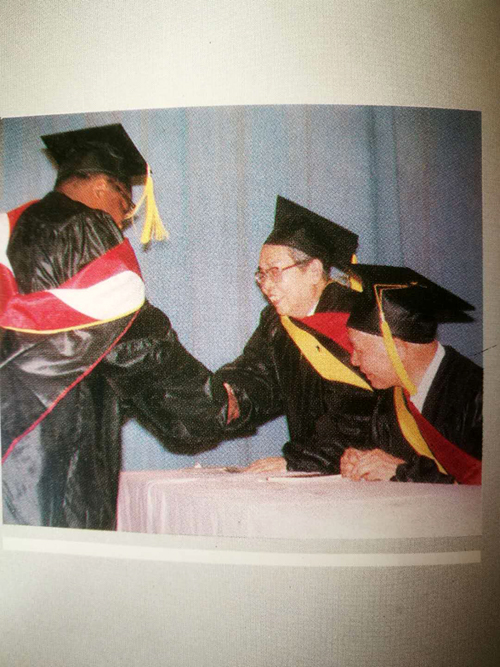

父親重視授課,先後開設過10門基礎課、研究生課程,多次被評為優秀教師。後來擔任南開大學化學系副系主任(1959-1982)和1978年始任元素有機化學研究所副所長(後為國內大學中有機化學重點實驗室)。主管教學工作後,他重視師資隊伍和教材建設🚕,親自審訂教學大綱,使南開大學化學系基礎課教學有了比較穩定的教學隊伍和較高的教學水平🤴🏼。他先後編寫了《有機化學》《高等有機化學》《金屬有機化學》等30余種教材。其中《金屬有機化學》是我國第一部較為系統、全面的金屬有機化學教學參考書👩🏼🌾,在各高校廣泛使用;組織翻譯出版了國外一些優秀的新教材,親自翻譯出版的《< 高等有機化學>B卷 反應與合成》被國內許多大學和研究所作為研究生入學考試的參考書,主編《有機化學叢書》等😋,為我國化學教材建設做出了貢獻👶🏽。1990年獲得全國教材一等獎和國家教委教學一等獎。父親從1955年開始招收研究生,他親自授課和指導論文👁,幾十年來先後培養了40名碩士研究生、20多名博士研究生和博士後研究人員,發表論文200余篇。其中一名為德國哥廷根大學博士生來校做博士後💀,和一名來自紮伊爾的博士生畢業,開了中國為第三世界培養高級人才的先例💱,促進了國家間的交流和友誼,受到國家教委的表揚和紮伊爾政府的稱贊。父親為南開大學化學學科的快速發展盡心盡力,付出很多心血。

王積濤(中)、何炳林(右1)祝賀紮伊爾的卡迪獲博士學位

他還發揮重點大學的帶動作用,幫助培養各地大學的進修教師👲,除安排他們聽課外🧏🏼♀️,還指導他們做科研🌳,使他們受到全面訓練🌞🤚🏻,先後為兄弟院校培養了近30名進修教師和國內訪問學者🚣🏼。此外受教育部委托組織全國進修班,為國內各高校和研究單位培養和輸送了許多元素有機化學人才🤹🏽♀️,他的研究生和進修教師中許多已成為各校的教學和科研骨幹⏩。

20世紀70年代父親帶領師生到工廠進行實踐教學,許多化工方面的製藥、農藥、試劑♟、香料工廠都留下過他的足跡🏋🏻♂️。他不是盲目勞動,為了提高教學效果,他和教師們先到廠了解生產工藝及其涉及的化學反應,編出補充講義。這是一類不能發表的特殊教材🦸🦸🏼♀️,卻加深了學生重視實踐的認識,提高了學習基礎理論知識的興趣🧖🏻,學到許多有用的知識和技能。他還為工廠解決一些技術難題或提供技術資料,對某些有意義的課題,則帶回學校組織開展研究,他們協作研製的香料和有機熒光體取得成果🕶。他平易近人,和技術人員及工人關系融洽,被譽為“受工人歡迎的教授”。經常有工廠的技術人員和工人到家來登門求教🔨,他像老朋友那樣接待幫助他們🏦。還受邀參加天津市職工自學成材協會,並被聘為天津市自然科學學會聯合培訓中心顧問,獲科協工作積極分子稱號。90年代☢️,他理論與實際相結合,組織開發、推廣、轉讓的NK—P鈦微肥項目,經天津市科委和全國農田實驗證明🚴♀️🫳🏿,能使農作物增產10—20%,獲1991年國家教委科技推廣進步三等獎🕵️。

改革開放之初👼🏿,父親曾受聘擔任國家教委留美博士生(CGP)考試命題委員,連續幾年每年負責以英文化學試題遴選優秀生出國學習🪻。曾任全國自然科學名詞審訂委員會委員🧗🏼♂️。他還被蘭州大學等幾所高校聘為客座教授。國內許多國家重點開放實驗室,如上海有機化學研究所金屬有機化學開放實驗室、蘭州大學應用化學研究室、南開大學元素有機化學開放重點實驗室、北京大學分子動態與穩態結構開放實驗室聘請他為學術委員會委員。

20世紀80年代父親由於學術和外語上的造詣,多次作為學者代表出國參加世界教育會議。90年代與我國金屬有機化學領域的其他幾位專家一起與美、日等國專家達成協議,發起組織每兩年輪流舉辦一次此領域的國際學術大型會議,促進學科合作交流、發展,父親曾提交、宣讀論文,連續參加4屆。

父親數十年來勤於筆耕,1960年參與翻譯審定《英漢化學化工詞匯》(科學出版社),參編、翻譯科學出版社的《有機化學命名法》(國際純化學和應用化學聯合會 1979)🥈🧕🏻,一直到最後耄耋之年,還主編了《化合物詞典》(上海辭書出版社2002),重修再版了《有機化學》🧦、出版科普讀物《化苑擷翠》(2001)🤌🏿,去世時還遺下一部與天津大學合寫的沒有完成的《高等有機化學》。

父親身邊的老同事都知道父親喜愛詩書畫等🐹,多才多藝🙇🏼♂️⛈。80年代系裏幾次邀請外專來華講座,最後臨別答謝時父親總會代表系裏贈送一件他抄寫的詩詞絕句表成的橫軸、豎軸🙆🏻♂️,或畫有國畫山水的扇子等禮物💆🏽。只有每當這時父親才會擠時間去買了宣紙、扇面等製作禮品⛳️,揮毫而就,這樣可以既節省經費又不失禮節。這種作畫場景我們在家不常見到🧣👰♂️,大都由於他工作忙而忍痛割愛了吧。

數十年來,父親工作頭緒繁多🚃,由於大家的信任,他還擔任了不少社會工作,歷任全國化學學會理事⟹、天津市化學會理事長、天津市自然辯證學會理事🤽🏽♀️、天津市科學協會理事、國家教委高等學校理科教材編審委員會副主任委員、有機化學編審組組長🧑🦽、《高等學校化學學報》副主編、《化學通報》編委等職。

父親在西南聯大學習工作6年期間,因為自幼喜愛中文,常去聽聞一多等先生的講座,受到民主思想影響。留美期間,他作為普度大學中國同學會會長串聯同學加入留美中國同學科學協會回國參加建設。於1952年加入民盟,後參加市政協工作等。

父親就這樣治學嚴謹,學術上孜孜以求,赤心報國,淡泊名利,平易近人,團結同誌🧣,為我國的教育事業和科學發展勤勤懇懇🤪,努力實踐西南聯大“剛毅堅卓”和南開“允公允能”精神,一步步沿著他敬愛的聯大老師們的足跡走完了他的一生。

1995年王積濤(左2)與費孝通一起參加民盟中央會議,王積濤時任天津民盟主任委員

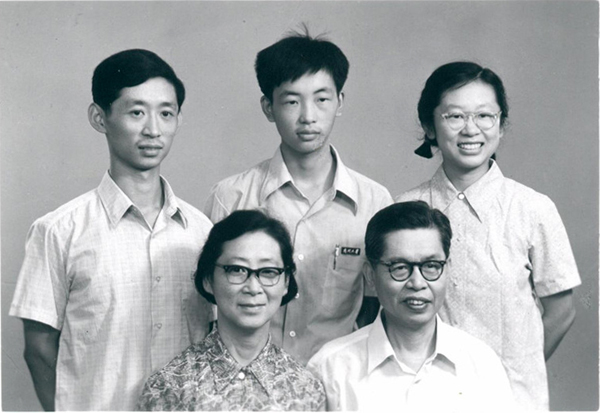

王積濤全家於1980年代

王積濤夫婦於2005年

在憶文結尾之時🏋🏼,我不禁想起父親最後腦梗重病住院期間在他身上發生的幾件奇事。

之一🦵🏻,中英文算數✳️。父親因腦病思維遲鈍,語言受阻,右側身體幾近偏癱……被診斷為3歲智力🎙。神經內科老主任常來檢測治療效果,用中文問答加減法時父親常答不上來,但用英語回答🏃🏻♂️,卻沒問題,在場跟著查房的10幾位醫護人員都很吃驚,他們從未見過👩⚕️,傳得沸沸揚揚,非母語竟比母語還牢固。

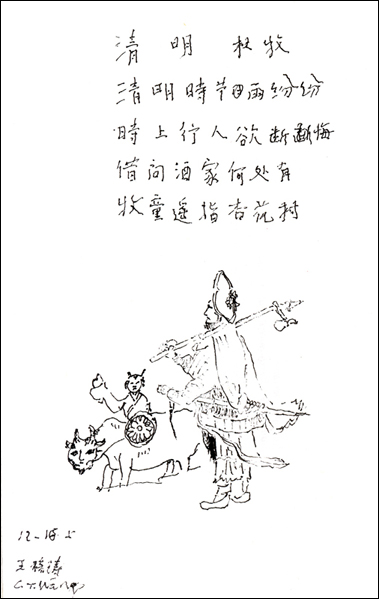

奇事二📜,畫作練習上的字與畫🔋。父親腦梗後,身體偏癱🫲🏻,手也僵硬變形握不上拳,自己拿勺吃飯困難。本來漂亮的字體此時變成了一行行斜上去的小黑疙瘩,沒法辨認。經搶救治療後,寫的字可以認出了,但字體扭曲,均衡工整有力談不上。為了幫助恢復功能,媽媽給他準備了毛筆👨🏼、紙和一本詩配畫的唐詩集🧑🦯➡️,想讓父親鍛煉手👨🏻✈️、腦🧑🏻🌾,結果誰也沒想到,詩抄字體仍不勻稱,但一旁畫的“慈母手中線”👨🏼🎨、“少小離家老大回”、“牧童遙指杏花村”、“春暖鴨知”等圖卻人👨🦼➡️、物個個神形兼備、神采奕奕👷、個性鮮明、有模有樣🚺,或高傲🟠、勤勞、慈祥🅿️,或惹人憐愛,沒有一位人物結構不勻稱情況👨✈️,很難讓人相信這是一位重度腦梗患者所作。

奇事三,父親病危搶救過來半年後👿,想到還有他的最後一位博士生尚未畢業,堅決要求審閱這位博士生的畢業論文,當時父親見到媽媽連她名字都記不住叫不出,卻堅持以虛弱無力身體多日坐在桌旁閱讀幾萬字的大厚本,最後還居然在《評議表》上字跡歪斜、但認真地簽署了幾行導師意見🤶,並對沒能指導完成科研工作表示歉意。後來別人對論文的集體評議也基本如父親的評價。醫生診斷為“3歲智力”的病人竟給一本博士生級論文做出了正確評估打分……

王積濤遺作:

扇面——桃花源記👩🏼🚒,王積濤63歲時作

王積濤87歲腦梗右手殘疾後的繪畫練習

2019年6月