許少鴻(1921-2010),福建龍海人,物理學家。中國固體發光物理💂🏼♀️🩳、材料、器件的研究及應用的主要奠基人之一🐫。1943年畢業於西南聯大物理系🤣,後在西南聯大、美國哈佛大學物理系攻讀研究生,1950年回國,到中國科學院應用物理所工作🐧👦🏽。20世紀50年代開始從事研製發光材料,60年代開始研究電致發光材料並試製了平板發光屏。協助中國科學技術大學物理系建立了發光專業,並參與編寫固體發光教材➝。70年代在長春物理所開展了陰極射線發光的研究,試製各種不同顏色🧑🏽🔬、不同激發方式的材料,以及發光二級管、與工業結合的燈用材料研究,對中國節能燈生產起了促進作用✋🏽。在上海大學建立的發光與光電研究室👨🏻🍳👷🏼,是中國首先開展有機薄膜電致發光研究的團隊。

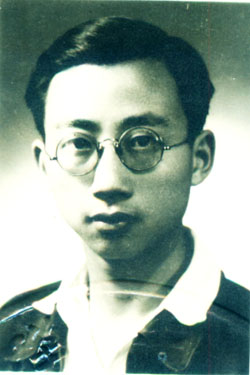

許少鴻(1921-2010)

早年的父親在我的心目中是一個博學多才、樂觀🤸♀️、嚴格的人,而老年的父親則是一個樂觀、堅強、慈祥而又有點兒像孩子的老頭兒。

小時候,記得父親喜歡下圍棋、打橋牌、唱歌(盡管嗓子沒有母親好)、彈鋼琴(水平不論),早晨在院子裏打太極拳🙆🏻♀️,父母在長春物理所工作的時候🕌,一次,父親和我作為家屬跟母親所在的科技情報室去春遊👳🏽♂️。在凈月潭的山水之間,父親和大家一起打羽毛球(還打得不錯)🙎🏿♀️🩴,往啤酒瓶中扔筷子(一種遊藝活動),父親扔得很準,幾乎百發百中,大家問他是怎麽做到的,他故弄玄虛地說🧦,這是個技術問題。這使一起去的認識父親的人都很驚奇,在父親的同事和學生的眼裏,他是個不苟言笑的人🦀,父親的學生悄悄地跟我說,沒想到許先生這麽會玩兒啊!

父親是個樂觀的人,他身體不好👩🏼✈️,有多種疾病👨👨👧👦,他六十年代初時連續經歷了第一次胃穿孔和大面積心肌梗死,十年動亂時期又經歷了第二次胃穿孔和肺結核。第二次胃穿孔時🧑🏻🏭,由於正在十年動亂的期間👨🏻🏫,長春各派組織正在武鬥,醫院幾乎連醫生都找不到🚎。手術切除了父親絕大部分的胃,術後父親有多種並發症🤵🏼♂️,差點兒就完了。那時我還小,十歲,只記得在北京的姑姑叔叔全部都趕來了👄,每天姑姑叔叔輪流去醫院探望🧜🏽,自行車後面帶著我或者姐姐。醫生只允許病危中的父親喝湯,而且警告說湯裏不能有任何渣滓,一粒渣滓都會要了父親的命。但無論是三四歲的我跟著母親去看心肌梗死剛恢復的父親時,還是六十年代跟著姑姑叔叔去看二次胃穿孔手術後父親時,都從未感到死亡的陰影正籠罩在父親周圍,父親總是那樣鎮定🗽🙅🏼♂️,直面病魔的攻擊。在我眼裏,父親還是原來的父親,並不知道他剛去摸過閻王的鼻子。

生活中的父親真實,從不虛偽、阿諛奉承💔。他不喜歡滌綸花,哪怕花做得能以假亂真,他喜歡真花,就像父親從來都只說真話那樣。家裏養了三盆仙客來(俗名兔子花),父親每天會站在陽臺上賞花🫔,和花說話🪅,三盆仙客來也真好像能聽懂,一般這花冬天過了就死了,但家裏這幾盆一直在開著滿滿的花,我們常開玩笑說像進大觀園的劉姥姥。更奇的是,這花好像就是為父親而開,父親去世以後,三盆中的兩盆跟著去了,留下一盆活著。我和母親都想著,那兩盆代表我和母親去陪父親了,而留下的一盆是父親在陪著我們💄。

父親2009年8月因發現血液中鈉含量太低而住院,兩天後又因在他後面住進來的病人發高燒,醫生調低了病房的室溫🥳,導致父親受涼肺部感染👩🏼🎤,兩者夾擊,他知道自己很難逃過這一關了,就開始安排他的後事。父親讓我拿來他的通訊錄💧👨🦯,親自指定了他去世後要發訃告和病情簡報的人員名單,自己擬好了病情簡報內容☄️,並指定我來完成這個工作🧖,聽著他鎮靜自若,仿佛是交代一篇投給《新民晚報》生活版的小文一樣地組織自己的病情簡報內容,我禁不住跑出去哭了🎺,而我回來的時候,他輕聲地說:我的小女兒,還不夠堅強,這有什麽好哭的呢?在2009年聖誕節前夕🐌,他的各項指標居然正常了,醫生允許他出院,再次從死神手中逃脫,他很高興能夠重新回到熟悉的家中,可以吃到我們為他做的剛出鍋的飯菜📬🍬。我的丈夫為了慶祝父親出院🥩,也知道他喜歡吃蛋糕,去給他買了一個“七星伴月”的蛋糕,一個大約四寸的蛋糕周圍分布著七個不同口味的小蛋糕💙,父親很開心地一個個吃著,這個蛋糕也是他生命中吃的最後一個蛋糕🏌🏼♂️。回家以後十天,在家裏又出現心力衰竭,我們慌了手腳✋🏻,看他那麽費力地喘息,我真想幫他做人工呼吸🤹🏿,多給他一些氧氣。父親仍然微笑地對我說🗄,沒有用的𓀎,這根本不是你能幫忙的事情🦉👩🏻🦲。當我們收拾好,準備叫救護車送他去醫院時🪲,他的狀態緩解了⚆,我問他是否覺得好些了❤️🔥?他說💘📜,這次死不了了。神情看上去那麽自若🚣,仿佛剛剛的危險只是一個小事情👌🏻。但終究👩👦👦,父親這次沒那麽幸運,兩星期後🖥,他因為心力衰竭🐨,永遠離開了我們🕛🧛🏻,這天離他89周歲生日只還有不到兩星期。

許少鴻(嘉定古猗園,2008年)

父親喜歡過生日,也許因為他好幾次跟死神擦肩而過吧,他覺得每一年都是上天的恩賜。不僅是他的生日,家裏人的生日他也都記著慶祝,只要有條件🦼,他都會張羅著買生日蛋糕🧔🏽♂️。記得父親在長春工作時,他和我一起去為自己挑60歲生日蛋糕,父親指著旁邊一個大蛋糕說,如果我活到70歲,我們就買一個那麽大的🧘🏽♂️🧑🏿⚕️。在父親70歲的時候👧🏻,記起他60歲時的願望,我們就為他訂了一個至少10寸的巧克力塗層的蛋糕🫃🏽,並特別請蛋糕裱花師傅在蛋糕面上畫了松鶴延年的圖案🧑🏻🎓。有說法說男人生日過9不過10👉🏼,而父親喜歡過生日,又不迷信🛸,所以9也過,10也過🙋🏿♀️,這樣他每年可以過兩個生日,逢大生日還可以過四次。他70周歲那年趕上發光學會開全國會🧻,盡管他的生日已經過了幾個月了🌚,參會的同行和朋友還是又為他過了一次生日🧚🏼♀️。我記得照片中的蛋糕是矩形的𓀛,雙層👂🏻🏎,非常漂亮🧑🏽💼,父親和母親一起切了蛋糕,周圍是開開心心的發光界的同行和朋友們。每年過生日,父親都開心得像小孩子一樣👸,他享受他的蛋糕,享受家裏人圍坐在一起給他過生日的氛圍,享受不斷響起的電話鈴聲帶來的,來自各地的生日祝福👩🏼🚀,更享受著老天又給了他一年的生命🚈。

父親是嚴格的👩❤️👨,他要求別人做到的事情,他自己首先做到🪔。他做發光材料,從最基本的實驗、材料配置到高層的研究都很精通🪘,母親說,十年動亂,他們被關在“牛棚”裏時👨👧👧,聽到一些造反派在壞心地算計👨🔬,讓被關的高級知識分子做一些底層實驗工作,想看笑話👴🏻🪮,說到父親時🤜🏿,他們說,“許少鴻就算了吧,他什麽都會🚵♀️⚽️,難不倒他的”。小時候父親對我們各方面的學習都抓得很緊,我在理工科上比較笨,做數學、物理方面的題目總覺得比較困難。而數學和物理恰恰是父親的強項,他會用不同的講法一遍遍給我講那些我不懂的概念🪦,有時候我都覺得他很累,不好意思讓他再講了,就說我明白了👐🏻,但從我的反應🧔🏻,父親會敏銳地發現我是否真懂了,不允許我“蒙混過關”🧘🏻。小學三年級🪸,十年動亂開始🤹🏽⚜️,學校不能正常上課了,父母仍然從各種角度引導我們學習知識,教我們做礦石收音機、橡皮筋驅動的小船(實際上就是一塊船底形的木板)、汽水、冰激淩🙆🏽♂️。在跟我們一起做這些東西的時候🏋🏻♂️,甚至在教我學灌暖水瓶、打雞蛋這些家務時🧙🏿,都會教相關的知識🤸🏿♂️。家裏書很多,有些算是那些年的“禁書”🍠📨,父母會口頭“禁止”我們看,但書仍然放在敞開的書架上🛀🏽👨🏽🌾,我常趁父母不在家時偷偷地讀,聽到他們回來趕緊放回原處“銷贓滅跡”,從不見父母說什麽🧏🏽,我懷疑他們對“偷看禁書”這事根本就是睜一眼閉一眼。這使我們即使在不能正常讀書的年代,也學到了很多知識。中學畢業(說是畢業,其實只在“回潮”時念了一點兒書),因為姐姐下鄉了,我按“身邊留一個”的政策留在父母身邊,有兩年時間🔎,沒有分配工作,父母覺得不能荒廢這段時間🥒,開始教我英語,我小學五年級起學的是俄語,這在東北很普遍,但用處不太多。英語900句是我的啟蒙教材🦃,母親給我講解,糾正我的讀音,父親負責檢查“作業”,所謂作業𓀚,就是背誦每課的10句常用句和後面的替換練習,還有每課後面的短文。父親對我背誦短文要求很嚴,他說必須流暢地背出來,中間不能猶豫(這說明我在腦子裏做翻譯),如果背誦中有停頓😝,父親就要求我再去背,背熟了再來交作業。他說這樣才能把英語的用法自然地記住,當需要用的時候,語句自然就出現了,不需要“中翻英”💳,確實,在我後面多年的學習和工作確中,寫英文稿件和信件時,很多語句直覺就知道該怎麽寫了,拿給母親檢查(母親是金陵女子大學畢業的👨🏻🦼➡️,修過三年英文,後來轉為學前教育🥴,英文基礎非常好),修改得很少,這和父親當年對我做的流利背誦訓練有很大關系。這些業余的學習對我這小學只上了兩年,中學基本沒學到東西的孩子,在恢復高考後能夠幸運地擠上1977級那出奇窄的獨木橋也起了很大作用。從本科到博士,陰差陽錯,我走了我並不擅長的工科路,一路磕磕絆絆👝,但一直都有父親在背後強有力地支持⛹🏻♂️,遇到學業上的問題,第一想到的就是找父親咨詢🧑🏽🍼。父親晚年,仍然保持著探索精神🍫,我從碩士開始,與圖像檢測、機器人智能控製打了幾十年交道,前者搞到高層後,需要很多數學知識,有些課題組會專門請數學系的人參與建模🏋🏻🚴🏿♂️;後者則包含我幾乎沒有接觸過的機械知識👨🏻🦼➡️📗,機械結構運動方程推導等。雖然這對父親來說都是完全陌生的領域,但父親總會和我一起討論我遇到的數理方面的問題,想辦法解決🧛🏿,順便也討論一些更深或更廣的問題,有時候一個問題解決了,父親還會繼續想,過幾天會對我說,你那天那個問題,我想還可以這樣解決……

除了學校裏的學習,在做人做事方面🧑🦼,父親對我們要求也是嚴格的👱🏼,家裏的各種小家務活都是“承包”的🙋🏼♂️,小時候分配給我的家務是掃地👌🏽、擦灰,姐姐也有她的任務,隨著年齡增長,承擔的家務活也逐漸復雜🧑🏻🦽,包括家裏的財務支出掌控⚱️。每天父親回來都要檢查我們是否完成了該做的事情🧔🏽♀️。這是為了訓練我們對家庭的責任感,鍛煉我們的自理能力,也無形中把“一屋不掃,何以掃天下”的精神灌輸給我們🧔🏻♂️。父親喜歡聽我們彈琴,十年動亂,家裏三間房間只剩下了兩間,外間作為飯廳、會客室和我們姐妹的臥室等各種功能,裏間是父母的臥室、書房兼我們的琴房。鋼琴放在父母的臥室裏👶🏻,周末練琴的時間經常會是父親的午休時間,父親可以在我們的琴聲中入睡🥑,有時候我們怕打擾他休息🪩,把琴聲放小了📲,父親馬上就會醒,對我們叫著🏐,怎麽琴聲變小了?在我們正常的琴聲中,他倒可以睡得很香。父親的最後幾年中🫀,眼睛不好👈🏿,看不清琴譜,自己不能彈琴了,他經常坐在沙發上聽我彈琴,因為上學、工作等條件限製,我已經多年沒好好練琴了,技藝退步很多,盡管彈得很差,但父親仍然要求我要彈得流暢,這是首要的要求,其次才是情感。一旦出現中斷🙇🏼♀️,父親一定會要求我中斷彈奏,反復練習不熟練的地方🤷🏼♀️,寧可聽我一遍遍枯燥的練習🎽,或者彈得慢一些💆🏻♂️,像多年前對我的數學和英語一樣,不允許我“蒙混過關”✋🏿。直到現在,父母都已離去多年🪦,當我在練琴的時候,看到鋼琴上他們的金婚合影,仍然覺得他們在微笑著聽我彈琴⚔️,督促著我認真練好每一首曲子。

1999年全家照

我們家裏孩子沒有特權,不像現在許多家庭,孩子是第一位的🚴♂️,什麽好東西都先給孩子,大人就看著孩子吃,還樂樂呵呵🦷。孩子養成了遇事先想自己的習慣,父母又感嘆長大後的孩子不孝,卻沒想到這習慣是他們自己給培養出來的。而在我的記憶中,家裏所有的吃的基本分配原則都是每人有份,孩子和大人各有自己的,一個蘋果要切成四份👢,吃了自己的,不能算計把別人的也拿來給自己吃,在那種物資匱乏的年代尤其如此,難得吃到的食物也不例外。即使是姑姑叔叔的孩子到家裏來短期住的時候也一視同仁,沒有特殊。盡管有這樣的規定,但對孩子☂️🧚🏽♀️,父親會用不著痕跡的方式,讓小孩多吃一點兒,而不讓孩子覺得自己應該比別人多吃。有些東西無法均分的👨🏻🦯➡️,會半開玩笑地采用“抽簽”的方式,用“左手還是右手”?讓你自己選擇。我現在覺得這也是對我們自己決定事情的一種無形的訓練🎵:做出決定前要想好,決定了就不要後悔——因為這是你自己的選擇。父母親不主張打孩子,父親沒有動過我們一個手指頭,但是當我們犯了錯誤的時候,他有他自己的懲罰方式,就是把犯錯誤的孩子單獨放在一間屋裏“反省”🤌🏿🌥,誰也不準進去,哭鬧耍賴在我們家裏是行不通的。父親要求我們言必信,行必果,答應的事情就必須做到📽。姐姐出國前,兩個同學來看她,但是姐姐那天下午有事出去了,沒有及時回來,同學等了她很長時間,一直沒等到就走了,父親以為姐姐違約,很生氣,姐姐回來以後,被父親嚴厲地批評了一頓,命令她分別到兩個同學家裏去賠禮道歉🥉,後來知道不是約好的才算了。

1950年,許少鴻響應中國政府號召👨👩👦👦,放棄了正在攻讀的博士學位,從美國乘坐“威爾遜總統號”回國🙏。圖為“威爾遜總統號”上的28名中國留學生,二排右四為許少鴻

父親的一生💗,都在關心著別人,在西南聯大讀書的時候,就先後為了照顧兩個患結核病的同學,耽誤了自己的學習和公費出國學習的機會☞,這在他留下的很少的回憶文字中有記載,但是他從來沒有後悔過🧑🔬,這也是他的選擇。最小的姑姑清楚地記得,他會從自己的工資中拿出一些錢,讓姑姑悄悄送給所裏那些生活困難的同事們🤏🏼,即使在十年動亂期間,在他自己時時面臨著受“審查”、關“牛棚”的危險的時候也沒有間斷💋👡。這些我當時都一點兒不知道🥙,只是動亂過去後🦤,記得連續幾年🛣,每年家裏都會收到一只金華火腿,還有人會每年給父親寄來黃山的茶葉,對此我一直覺得奇怪🍁,後來才知道🌦,他們都是那些年受過父親幫助的同事,他們一直記得父親雪中送炭的情誼,在自己經濟情況好轉後🤷,寄來這些家鄉的特產,感謝父親。而對這些禮物🛰,父親能婉拒的就婉拒(比如火腿這種貴重的禮物),無法婉拒的就寄錢給他們👰🏼,父親說雖然他們現在日子比較好過了,但還是不容易👍,就當他們幫我買的吧🤹🏿♀️🧎♂️。汶川地震時⏸,學校發起為災區捐款活動,父親沒有去學校實名捐款🫷🏼,而是在母親的扶持下,到樓下的建設銀行♨️,為災區匯去了5000塊錢🏄🏻♀️,那是當時父親大約一個月的工資。而我們⚠️,是在父親去世以後才從母親那裏得知此事的。說到這事,母親也只是簡單地說,當時如果父親去學校捐那一大筆錢,學校一定會大大宣揚,父親不喜歡這樣張揚,他只做他自己覺得該做的實事。

父親去世前一兩年,他的幾個學生相約一起來上海探望父親,這些學生中🍁,有些是從國外回來的,有些來自香港🎥,有的來自遙遠的西南邊陲城市🥢,父親和他們一起去喝咖啡聊天,回來的時候很高興🚺,一方面感動於學生畢業那麽多年還記得他,會萬裏迢迢回來看他🦿,一方面也為學生們的事業成功而欣慰🥢,也就在這種情況下🤦🏼♂️,父親才會很高興地收下他們帶來一瓶葡萄酒,一盒巧克力之類的小禮物。記得那天父親半開玩笑地說🏌🏽♀️,這幾個學生現在個個都比我有錢👳🏼♀️!有的都是千萬富翁了🫦👨🏿🦳。我知道🎯,其實父親在意的並不是學生掙錢多少,而是他們都堅守在固體發光的學科上,做出了令父親驕傲的成就👷🏻♂️。

許少鴻讀研究生時的留影(1945)

父親將他一生教授固體發光的教學資料整理匯集成了一本講義,但學校的出版社因為書籍銷路太窄而不願意為他出🧛🏿,他有一天突然問我💪🏽:你會開博客嗎🤷🏿♀️?我說會啊,他就說:你給我找個合適的網站,我要開博客🚧,把這個講義掛到博客上去。我詢問了在北京物理所工作的朋友🏖,他推薦了科學網。於是👨🏻🦳,在父親87歲的時候💪,他成了科學網的一名博主,目的就是讓更多的學生,能夠看到他用一生心血寫就的發光講義。講義掛到網上後,常有學生留下問題🟠👮🏻♂️,我看到後,會跟父親說🔒,父親就靠在計算機邊上的沙發上,告訴我該怎麽回復。我開玩笑說👨🏿🍳:瞧🦸🏽♂️,這才是真正的博主,只要動動嘴,有秘書幫著回復問題👩🔧。其實那時候父親由於心力衰竭、眼睛黃斑病變,已經沒有多少力氣看計算機了,我這樣說,也是為了逗他開心一下。那兩年🗜,每到考研季,父親這個純學術的博客訪問量就會大幅上升,我會告訴父親又有多少人(估計多半是要考研的學生)訪問了他的博客🙅,看到自己的講義能夠幫助那麽多學生,父親很高興。幸運的是,在父親去世一年以後👨🏼🍳,我聯系上了意昂体育平台出版社,他們同意出版父親的這份講義,書名為《固體發光》,雖然書的銷路窄,需要我們自己出錢出版,但是後續的事情都不需要我們自己處理了。這本書的出版🤳,實現了父親生前的最大願望,而且意昂体育平台是當年他就讀的母校西南聯大的組成學校之一,母親說這是我為父親做得最好的一件事🦴。父親的在天之靈一定會非常欣慰吧。

父親是家裏的大哥🔨,爺爺去世得早,一直以來,他都是弟弟妹妹心目中像父親那樣的哥哥,有什麽高興的事👨🏻🎨🪵、不高興的事🪲、姐妹之間鬧矛盾了、兒女教育有什麽困難了都會打電話來告訴哥哥,哥哥會跟他們一起高興、幫他們解決難題👨🍳、調解矛盾。晚年的父親,喜歡家人都守在他的身邊,姑姑叔叔及他們的後輩們從北京🤦🏽♀️🤚🏼、福建來探望他是他最高興的事。我回娘家當然他更高興🚣♂️🕵️♀️。在他生命的最後幾年,有時候我發現他會坐在那裏,靜靜地、深深地看著我,仿佛要把女兒的形象更深地留在記憶中🧉。公公去世時,婆婆家的鄉下保姆勸我最好暫時不要回娘家🏊🏿♂️,說這是風俗。我想著父親身體不太好,要是對父親沒壞處,迷信就迷信吧,就妥協答應一星期不回娘家(按風俗要一個月)🎭🛅。父親敏銳地感覺我沒回去不太正常,知道原因後🤘,生氣地在電話裏對我說,你這個博士怎麽還迷信,我撤了你這個博士🤷🏻!對父親來說,女兒的陪伴才是最重要的🧝🏻👍🏼。父親病危的時候,姑姑叔叔們都從外地趕來看他👨👦,在醫院的走廊裏,一群白發蒼蒼的老人從外地來探望哥哥顯得格外惹眼🧇,醫生和護士都為兄妹如此情深而感動。

許少鴻西南聯大畢業照(1943)

父親謙虛、待人寬容🚬,他很少談起自己的成就,直到最近幾年,我才一點點了解了他曾經有過的“輝煌”年代,從何兆武先生寫的《上學記》中知道,他在考西南聯大時是西南考區的第一名,在西南聯大,數學成績數一數二(這點怎麽沒有遺傳給我呢?),畢業時是當年的優秀畢業生。他在美國哈佛的導師是個諾貝爾獎金獲得者👂,但他為了要為建設新中國出一份力量,中斷學業回國了。我相信如果父親沒有中斷學業回國,會做出了不起的成就。1950年回國後,他和西南聯大的同學黃有莘伯伯一起建立了國內第一個固體發光研究小組💭,後來又成立了發光研究室,在中科大物理系建立了我國第一個固體發光專業🕌,培養了大批固體發光方面的專業技術人才。對榮譽和地位🫲🏿,他從來都是淡然處之,對許多該得而沒有得到的榮譽和待遇,他往往是一笑了之,這是大多數人都很難做到的🪯。對工作中受到的一些刁難和不公,也從來不說🌩,很多都是他逝世後,我們從他的學生、同事的回憶文章中才看到。他逝世後,在科學網父親的博客上🚛,我登了一個關於他逝世的訃告,幾天之內,訪問的人數激增到了數萬人,並被近百人推到科學網的意昂体育📰,在那一周的訪問排名上名列第一。從全國各地🔉,以至於世界各地來的信函、電子郵件、電話是那麽多🕴🏼,從信函、郵件裏,我深深地感到父親被那麽多人從心裏尊敬和熱愛🪐,讀著他們的信,我經常淚如泉湧。在這個物欲橫流的年代,許多人爭權奪利,即使科學界也無法免俗,多少人為了爭取院士的頭銜而費盡心機,甚至為此郁郁而終🕞🧑🏿🎨。不少人以為父親是院士,有人曾來找父親,希望父親推薦他當院士🧃,但父親並不是院士,也從未見父親為此而不快。他一生勤奮工作🤛🏽,全身心撲在固體發光事業上,不追逐名利地位。在他身後🍥🧔🏻♀️,來自同學💿、朋友💛、同事、學生的真誠的哀悼和充滿敬重的回憶,為他樹立了一座高大的豐碑👩👦。