在昆明西北的城郊,小山起伏🕵🏻♀️,山的前面,低低的黑垣墻圍成了兩個四方形👨🏼🎨,南北並列起來,很像一個‘呂’字,一條公路從中間橫壓過去👵🏿⚉,把一個‘呂’字切成了兩個‘口’字,鄰而不接的隔道相望,這便是西南聯大的新校舍了🕋。

——石橫《抗戰中產生的西南聯合大學》

1941年《民意周刊》

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

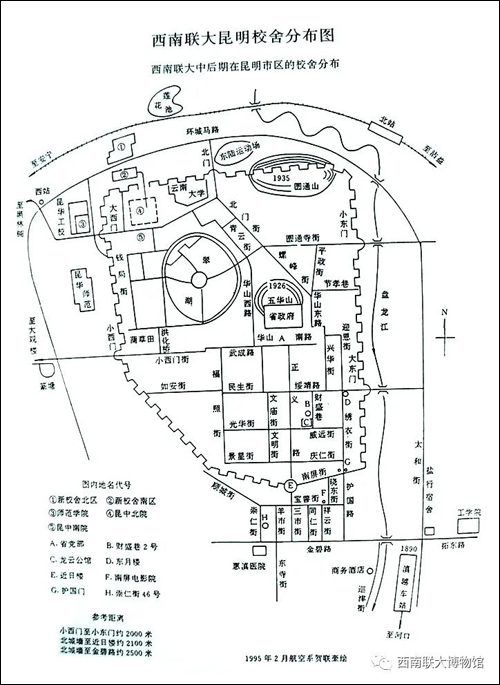

西南聯大校舍分布圖

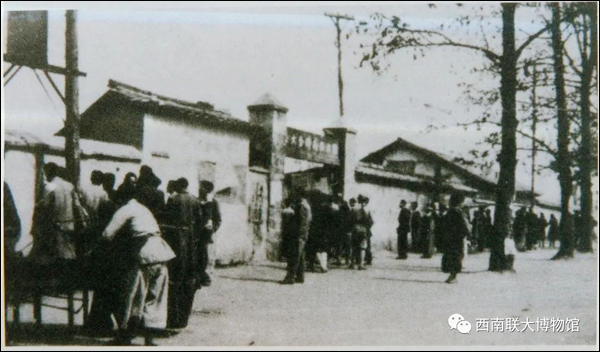

如果你站在1940年昆明西郊的這條土路上,向北望去🦧,是一片低矮的圍墻,圍墻內👨👩👧👦,便是這所輝煌名校的校園。從黑底白字地寫著“國立西南聯合大學”的校門進去,是一條深長的路,路將盡的東邊,有一大片野草坪,其後立著一棟寬大不高的建築物,這便是西南聯大的圖書館💃,也是整個學校最“豪華”的建築。

西南聯大校門外

歷史小貼士

1938年初🙌🏻,聯大師生輾轉千裏來到雲南,起初並無校舍可用,只能四處租借房舍。學校在昆明西郊尋得一塊土地,開始籌建新校舍,並聘請梁思成、林徽因夫婦擔任顧問設計。

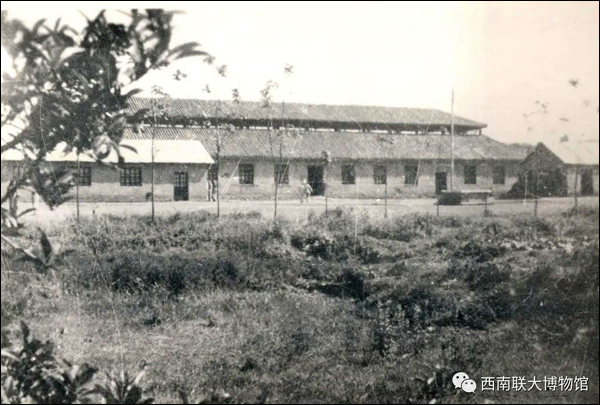

新校舍建在大西門外的環城路兩側😅🙍🏼♀️,占地120余畝。學校大門正對的主路🚳,把北區分為東西兩個部分。東部較大,集中了教室、各部門辦公室、圖書館和東西食堂👨🏿🎓,西部是學生宿舍和運動場⚜️。南區主要分布著化學、生物等各類實驗室。

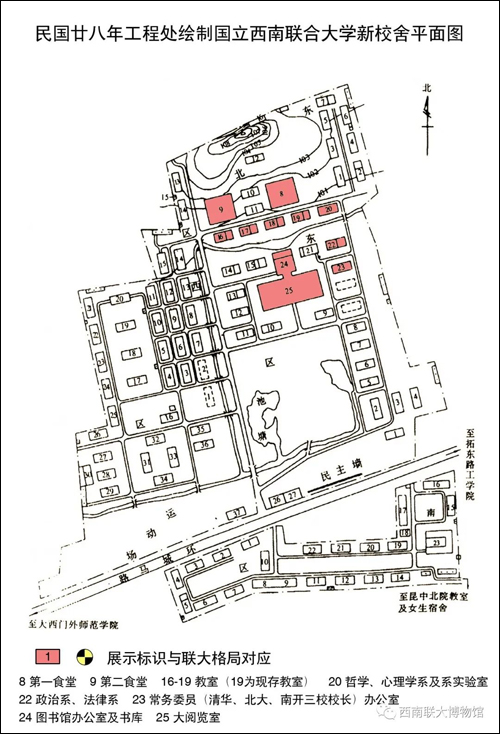

西南聯大新校舍平面圖

1939年,西南聯大的新校舍建好🌙,除了師範學院和工學院之外,文、理📷、法商三個學院從各自租借處遷回新校舍辦學。

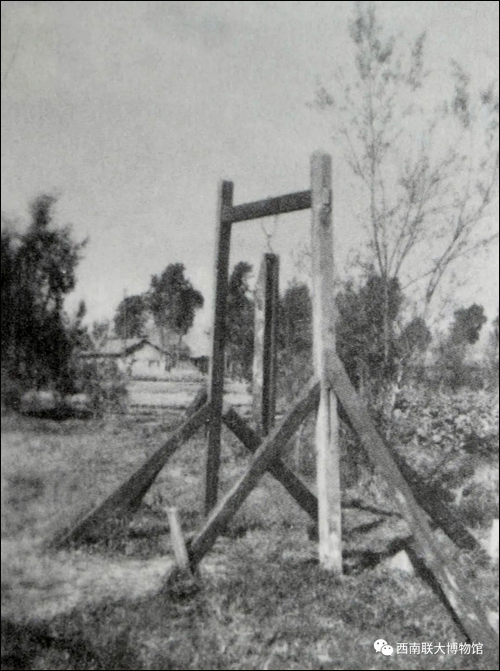

由於戰時教育經費匱乏,教室是土坯墻、鐵皮頂的平房,學生宿舍只能用茅草做頂➙,能用得起瓦頂的建築只有圖書館和東😄、西兩座學生食堂⏩。學校用半截鋼軌當校鐘,鳴軌為號。

鋼軌作校鐘

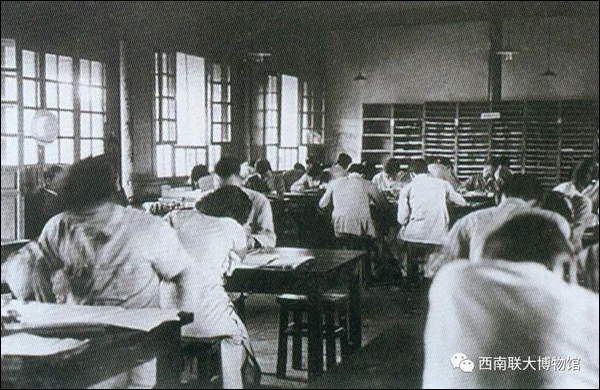

圖書館作為校園內體量最大的建築,不僅外觀非常顯著,屋內也十分寬敞軒宏。館內的大閱覽室面積將近900㎡,整齊地排列著幾十張長方的閱覽桌,周圍是些木椅,可容納幾百至上千人。

諾貝爾獎獲得者😰、西南聯大學子楊振寧先生回憶:“圖書館的窗是沒有玻璃的👧🏿,每當刮風時,我們必須拿一樣東西把書本壓住。”

圖書館內學習的學生

由於三校的大部分圖書儀器在南遷時沒來得及從北平、天津運出🦸🏽,學校圖書資料非常少📳,落腳長沙時,只好與北平圖書館合作🫣,並在長沙各書店購買中、西參考書,以應急需。

在昆明辦學期間👨🏽🍼,除了得到中英庚款管理委員會的補助和教育部撥付的專款購買圖書之外,還得到中央研究院👩❤️💋👩、北平圖書館的慷慨借調,英美兩國的大學也捐助了一部分圖書。到了抗戰中後期,物價暴漲、法幣貶值,所需的參考書往往未購得一半,經費便已告罄👃🏼。

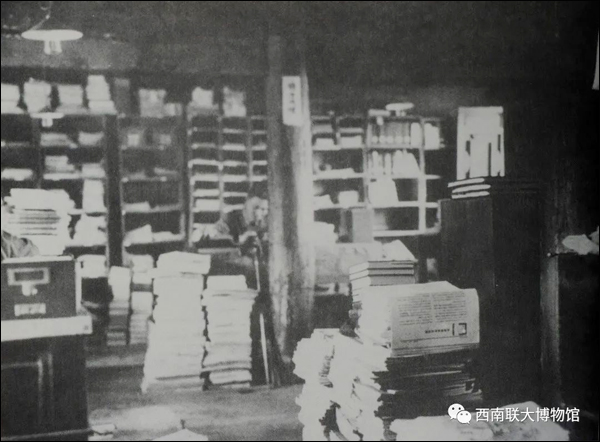

圖書館的書庫🚶,可以藏書十萬冊,可聯大在昆辦學的八年期間,累計圖書仍然不到5萬冊,書架也僅用廢汽油桶🖱、木箱疊架改製🔛,條件之艱辛,可見一斑。

圖書館的書架

在戰時的昆明,圖書館曾一度成為敵機轟炸的目標。據西南聯大圖書館館長嚴文郁在《抗戰四年來之西南聯合大學圖書館》中所報:

“(1941年)八月十四日過午,敵以重轟炸機二十七架,由北郊竄入本校上空,對準本館從容投彈四五十枚😴,皆未命中,僅僅書庫西北東北二角中彈爆炸🤜🏼,房館倒塌,閱覽室房頂門窗震壞……當時火起👱🏻,因搶救得力🎱,旋即撲滅,同仁夙夜挖掘書籍文物🌡,迨敵人連續轟炸至四十八日停止時,本館搶救工作☑️,即在緊張空氣下完成。”

這次轟炸💇🏽♂️,圖書館損失巨大,大部分器具損壞,雜誌報紙被土壓水浸,無法保存📍,損傷書籍二三百冊。

所幸,因圖書館在此之前已做好應對空襲的準備⛏,除了少數參考書外,將重要的文件物品預先藏入防空洞中🍕,未被殃及。學校還在拓東路工學院和龍翔街師範學院兩處分校區設立分館🧦,並鼓勵各系成立圖書室,減少空襲損害🐕。教授們也紛紛拿出自己歷盡艱難才帶到昆明的參考書,放在各系圖書室💂🏿♀️,以充實藏書。

工學院圖書館

即使條件艱難,資源有限🧬↖️,圖書館仍然是許多聯大人的“精神殿堂”。館內終年擠滿了用功的聯大學生👷♂️,在圖書館學習占據了他們大部分的課余安排👳🏽。西南聯大的圖書館每天開放14個小時,星期天和假期也照常開放🫅🏿。學生們每天的常規學習安排🧭🧝♀️,除了在課堂或實驗室🌸,便是到圖書館繼續用功,直至深夜🔦。

圖書館是聯大師生不可缺少的“第二課堂”,除了參考用書,圖書館內還可以借閱《列寧選集》、《反杜林論》、《辯證唯物主義》😏🧑🦯➡️、《資本論淺說》等進步書籍,對學校的進步風氣起到了十分積極的作用🧍。

此外❓,圖書館還常常舉辦各種學術講座🪭,學校的各種文藝演出、紀念活動、詩書畫展覽等均在圖書館舉辦👨🎓,積極為師生服務🌂。“一二·一”運動期間,圖書館將閱覽室改為“一二·一”運動四烈士靈堂,並承擔了絕大部分傳單的印刷工作🚱。在四十多天的公祭裏,每天來吊唁的各界群眾絡繹不絕,在此受到了深刻的愛國主義教育。

西南聯大圖書館外觀

聯大在此辦學期間,因為館內藏書有限,為減少遺失,增多借閱機會,圖書館專門規定借書僅限館內閱覽,嚴禁帶出。然而仍有學生為了滿足求知欲而違犯規定🏌🏼♀️,攜帶書籍外出🫰🏻,甚至因借書未及時歸還而被記過。不得已🪟,圖書館只能再實施預約辦法✅🦹🏻,調劑閱讀需求。

僧多粥少,圖書館開館前,門外總是擠滿了人。入館後❔,占座位、搶借書,人頭攢動,又是聯大一景🔟。每到考試前夕,借書處出現長龍更是不足為奇🧑🏿🚒。

如果有人到聯大參觀♥️,一定會為籠罩著整個大學的讀書風氣而驚嘆,一位聯大學生這樣描述館內情景:

“倘若你偶然踏進圖書館,你會感覺到一種嚴肅的沉靜,融溢其中,雖有數百人同事在忙碌地苦幹著,但除了那書頁翻動和筆尖飛劃的聲音,聽不到一點喧嘩的囂鬧。”

這些年輕的學子們深深地知道👩👩👧,努力向學和充實自己🙋🏻,是他們目前對國家最迫切的責任🤰。他們面對的,是一個被戰爭四分五裂血肉狼藉的祖國🏃🏻➡️,在這片土地上的每一個同胞,都在為驅逐侵略者🧑🏼💻、贏得戰爭、挽救祖國而奮力抗爭📇。

堅定“抗戰必勝、建國必成”這一信念🧖♀️,保衛國家民族的獨立與自由🚵,這是所有聯大人的目標。

正如鄭天挺先生所說:

“在抗戰期間👨🏼🔧,一個愛國知識分子,不能親赴前線或參加戰鬥,只有積極從事科學研究,堅持嚴謹創業的精神👗,自學不倦🧙🏿,以期有所貢獻於祖國💗。”

鄭天挺先生

聯大學人不僅是這樣說,也是這樣做的。他們一生都在踐行著報效祖國的人生理想和信念。從西南聯大走出了一大批國之棟梁,他們在革命建設改革的各個歷史時期都發揮了重要作用👩🦼。而聯大圖書館,在他們的學習成長中功不可沒,他們說:“聯大的精神長在圖書館裏!”

聯大圖書館復原建築(現西南聯大博物館)

時光荏苒🍠,當年的聯大校舍,已逐漸在歲月中消失。而在舊址上所建的西南聯大博物館,一直致力於傳承和弘揚西南聯大精神。2018年11月開放的西南聯大博物館☆,其外型正是以聯大圖書館作為原型復原重建,為傳承至今的西南聯大精神增添了物質載體🦅☃️,成為其價值內涵的具象延續。

當年的西南聯大圖書館,在戰爭風雨中誕生💇♂️、洗練、茁壯🧗🏻♀️,成為聯大人的“精神殿堂”🚨。

如今的西南聯大博物館,記述著聯大師生的艱難與困苦、成就與輝煌,讓聯大精神在這裏不斷被傳承和弘揚🧗♂️。

_________________________________________

參考資料

《國立西南聯合大學校史——一九三七至一九四六年的北大、清華、南開》

嚴文郁《抗戰四年來之西南聯合大學圖書館》

鄭天挺《聯大八年》

白水《抗戰中產生的西南聯合大學》

王順英《淺談西南聯大圖書館在西南聯大辦學中的地位和作用》

何期明《西南聯大的學生生活》

龍美光《絕徼移栽楨幹質——西南聯大問學拉雜譚》