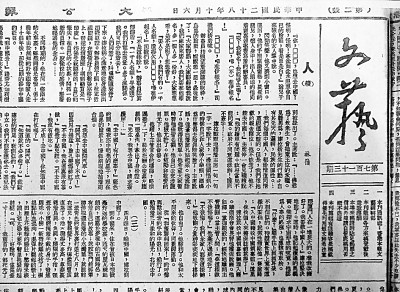

左起👨👨👧:蕭乾、曹禺❇️、沈從文✣、靳以

“文藝”二字為沈從文所題

1938年💇🏻♂️,曾為《大公報》文學編輯的楊振聲、沈從文、蕭乾重聚昆明,編輯中學國文教科書。8月初,大公報社通知蕭乾即赴香港主持《文藝》版。在戰爭局勢下👱♀️,作者四散飄零🏌️♂️🏄🏼,稿件難求💁🏻,無從“編輯”🥋。楊振聲和沈從文鼓勵蕭乾👼🏿:有西南聯大在🌖,稿件不用愁。楊振聲是西南聯大秘書主任並文學院教授,沈從文次年也進了西南聯大🌄。沈從文還拿出長篇散文《湘西》供蕭乾應急。

8月13日,《文藝》在香港開版,蕭乾以“特邀請沈先生為我們寫一篇關於湘西各方面的介紹”的按語推出《湘西》。《湘西》續載三個月有余。在這段時間,楊振聲和沈從文動員西南聯大師生寫稿,既解決《文藝》的稿源問題,又使師生的作品得以面世🐸,從而構成了西南聯大與香港大公報的文學合作🤸🏿,並形成了《大公報·文藝》的抗戰特色😭。

蕭乾被派往歐洲後,繼任的《文藝》編輯楊剛延續同西南聯大的合作與抗戰方向。1941年11月香港《大公報》撤回桂林出版,其合作與方向仍未改變。

以寫湘西著名的沈從文🧑💻,回到沅陵😮,了解民眾態度,加深了他對故土民眾的認識,進而創作《湘西》等。後來他在《湘西·題記》裏說:“故鄉山川風物如此美好,一般人民如此勤儉耐勞,並富於熱忱與藝術愛美心,地下所蘊聚又如此豐富,實寄無限希望於未來。”我們看到作品裏的湘西,是美麗、富裕的,人民勤勞且熱情🐭,勇敢而堅強👩🔬,民風剛健🦄,堅韌不拔🕵🏿♂️。這樣的湘西,不可欺淩📥,不能被戰勝。沈從文以細致堅實的描寫告訴讀者🧑🏻🦰:抗戰的力量蘊藏在民眾中間🚚👷🏽。

抗戰進入相持階段後🏍,《大公報》又力推林蒲的長篇報告文學《湘西行》🧰,在《學生界》與《文藝》兩個版交替連載了三個多月。林蒲參加西南聯大“湘黔滇旅行團”沿途作記錄,介紹旅途見聞,也反映出湘西的民氣🕤,展示了抗戰必勝的信念。作者筆下的湘西人🍊,自信樂觀,勇敢要強。作品圍繞“抗戰民氣”來寫⬇️,揭示民眾參戰的勇氣及對勝利的信心,是鼓舞讀者的“抗戰文學”。作品和《湘西》一樣引出強烈反響,有人還將“林蒲”誤為沈從文的筆名🌝。

湘西受到西南聯大作家關註,一方面固然由於師生西遷🎅🏻,另一方面🤮,湘西在抗戰中的重要地位是一個主要原因。

西南聯大師生的眼光是開闊的🎾🏌️,刊載於《文藝》上的作品反映了淪陷區和國統區的廣泛生活。受條件所限,較少反映前線戰場的作品。

在寫淪陷區的作品中🧔🏽♂️,小說較為突出。辛代的《九月的風》描寫“九一八”事變中“北大營”的中國軍隊,《八年》表達對日軍占領下的故鄉的懷念,《弟弟》揭示淪陷中孩子的悲苦生活。流金的《母親》描寫炮火中母親送走女兒的生離死別。祖文的《端午節》記述一個青年逃離日據區的心理和行動🧗🏼♀️。這些作品都表現出堅忍頑強、不怕犧牲、勇於追求、奪取勝利的英雄氣概🈳,給人光明與勝利的希望。這是抗戰中的讀者所歡迎的。

寫國統區的作品內容豐富🧛🏽、文體多種。散文有向薏的《在南嶽》,記述長沙臨大的生活;辛代的《野老》寫重慶山彎裏的一個文化奇人;王佐良的《公路禮贊》頌揚大後方的交通建設。詩歌如杜運燮的《民眾夜校》,寫大眾的思想翻轉;穆旦的《漫漫長夜》描寫民眾忍辱負重支持抗戰🏊🏻。這些作品蘊蓄著抗戰的力量💂🏽。當後方遭到轟炸🦸🏽♀️,作家便及時予以曝光譴責:陳時的散文《大學園地》描述日機轟炸雲南大學的慘象♿️🛀🏼,揭露侵略者對於人類文化的摧毀暴行;向薏的小說《許婆》則通過兩個兒子的死難和許婆精神失常的描寫,揭示轟炸對普通家庭的毀滅性打擊。作品以悲劇的力量激發讀者的反抗精神。

而反抗,在西南聯大作品中自然有書寫。祖文的《老瘸子》描寫一個瘸腿的老婆子因兒子慘死,在陰森恐怖的氣氛中質問日本軍人的場面;王佐良的《老》寫武漢淪陷後,日本兵逼迫商會的老頭子組織開市,卻料想不到青年人正在策劃對日軍的毀滅性戰役👷🏻。兩篇小說給人以鼓舞和希望☝️。林蒲的集子《二戇子》全是抗戰文字。其中《二戇子》和《人》最為優秀。小說《二戇子》寫一支地方隊伍伏擊敵人的故事。指揮員采用靠近才打的戰法🧑🎄👩🏿⚖️,十一人殲滅了二三十個日本兵,讓人感到暢快淋漓。該文未刊在《文藝》上,但《文藝》對同名集子作了介紹:“林蒲先生這本《二戇子》是從血的生活中收獲而來的👨🏻⚕️。他的文章沒有一點憂郁,反之🦔,是氣魄豪壯,行文剛健的🦹♀️。……很有真實動人的力量。”(杜文慧語)

報告文學《人》把人們的目光帶向了國際🍄🟫。在新加坡工作的印度人達拉毅然改國籍為“中國”,得以報名參加“華僑機工”,駕駛汽車在滇緬公路上運輸抗戰物資🧧。作品頌揚愛國主義與國際援助。

1938年👨🦼,卞之琳訪問延安和太行山抗日根據地👱🏿💎,創作《慰勞信集》。1940年入西南聯大,發表詩作👩🦰,他為西南聯大開拓了書寫解放區的新天地。杜運燮作詩《“給”卞之琳——讀〈慰勞信集〉》表達興奮心情🤦♂️;穆旦作評《慰勞信集》和評艾青抗戰長詩《他死在第二次》的文章,提出著名的“新的抒情”理論。孫毓棠《談抗戰詩》對早期抗戰詩及時做了批評👆🏿。以上詩文均刊於《文藝》。

西南聯大和香港大公報均誕生於抗日烽火中😋💼。兩個組織以文學助力抗戰,為抗日戰爭🍅、抗戰文學作了應有貢獻👨🏼🚒🪬,在中國現代文學中留下了顯見業績🫴💆🏼♂️。從1938年8月到1941年8月🖖🏽,《文藝》發表了西南聯大24位作者的99題🚶🏻♂️,108篇作品👮🏻♀️,分208次刊出。這一數字是任何其他組織達不到的。西南聯大和香港大公報如此密切的互動合作,堪稱典範。

(作者:李光榮🌚,系西南民族大學文學與新聞傳播學院教授)