天保定爾🫶🏼,以莫不興。如山如阜,如岡如陵🪔,如川之方至👨👨👧,以莫不增。/吉蠲為饎🖕🏿,是用孝享🈺。禴祠烝嘗,於公先王🫲🏿。君曰:蔔爾🚶♀️🧄,萬壽無疆👨🏼🦱。/神之吊矣,詒爾多福。民之質矣,日用飲食。群黎百姓,遍為爾德。/如月之恒,如日之升™️💂🏿♂️。如南山之壽,不騫不崩👲🏿。如松柏之茂,無不爾或承。

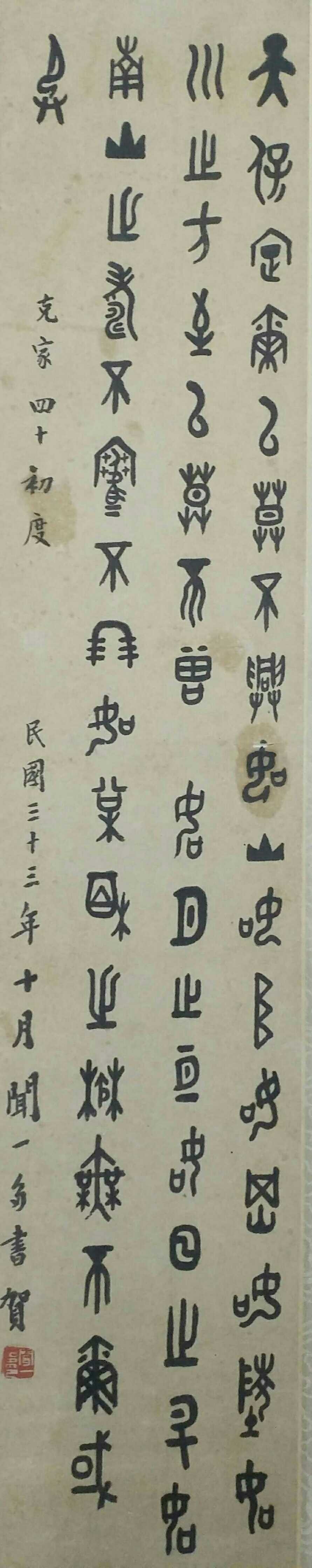

這是古人生日歌《天保》(《詩經·小雅·鹿鳴之什》的一篇✌🏼,為先秦時代華夏族詩歌)3-6章的內容✍️。1944年10月,聞先生特意用篆文書寫《天保》第3-6章✂️,作為送給學生臧克家40歲(實為39歲)的生日禮物。

聞一多先生特意用篆文書寫《天保》第3-6章

該書法現收藏於中國現代文學館,全文共99字。該幅篆書線條勻實、樸拙🤓、元轉🤾🏿♀️、遒勁,給人一種古奧🦯、淵博、肅穆、淵靜之感。此幅書法讓我們有機會探尋聞一多與臧克家14年的師生情誼。

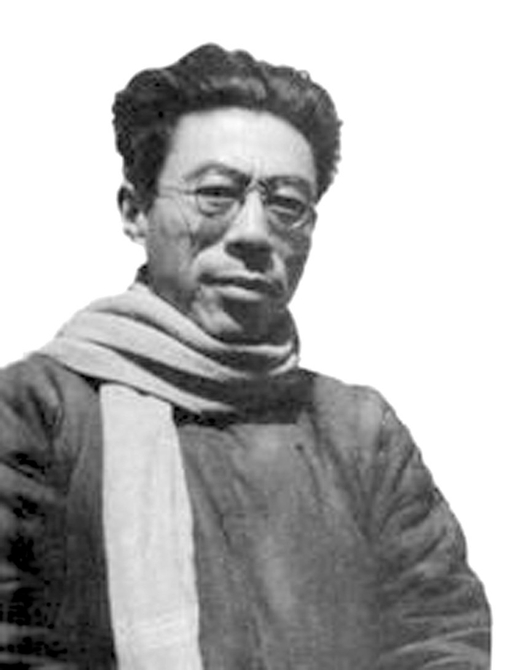

聞一多

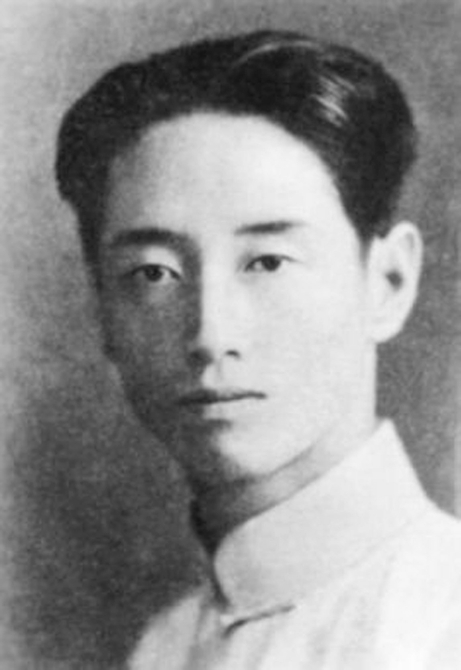

臧克家

臧克家詩集《烙印》

亦師亦友 聞一多破格錄取臧克家

1930年夏📵,聞一多受青島大學校長楊振聲之邀,前往國文系任教。不久,臧克家報考青島大學。因高中開學不久💇🏽♂️,臧克家便只身前往武漢參加大革命,高中數學他幾乎沒有學過,所以報考青大時,數學成績為零。而當時青大國文考試共有兩題,一個是《你為什麽投考青島大學?》🥅,另一個是《雜感》,兩題可任選一道🍺。臧克家兩題都做了。他在《雜感》一題中💏,寫了三句話:“人生永遠追逐著幻光,但誰把幻光看作幻光,誰便沉入了無邊的苦海!”這三句雖短小卻飽含哲理,主考官聞一多看後♔🫲🏿,極為欣賞⚡️🏄🏿♀️。他以詩人特有的敏銳,看出臧克家是可堪造就的詩才🛂🈹。一向判分極嚴的他🚶,竟給了臧克家98分的高分。而後,更是力薦學校將數學考試為零、根本無法錄取的臧克家破格錄入青大外文系。這讓臧克家接到青大通知書時,很感意外。因為自己的數學成績為零,而且青大招生要求很嚴,很多人都落榜了。

入學後,臧克家最初在梁實秋做主任的英文系學習,因臧克家對英文實在吃不消,便想轉讀國文系。當臧克家鼓足勇氣走進國文系主任聞一多的辦公室時💁🏻♂️,已有好幾個人站在那裏,他們都想轉到國文系。聞一多對來的學生們說:“不行了🛀🏽,人太多了。”這些學生都失望地走了🧑🏽🍼,只剩下臧克家一個人。聞一多很詫異🕍,便問:“你叫什麽名字?”臧克家答道:“臧瑗望。”(臧克家是借臧瑗望的文憑考入青大的)“好👧🏿,你轉過來吧,我記得你的《雜感》🆒。”就這樣,臧克家憑借著《雜感》,順利轉入國文系👩🏻🔬。入國文系後,臧克家非常珍惜這來之不易的學習機會。雖然之前他已開始寫詩,但依舊如饑似渴地學習詩歌創作,時常拿著自己新寫的詩向聞先生請教。聞先生總是熱情地對他的每首詩作出點評,告訴臧克家每首詩的好處在哪裏🍞,缺點在哪裏🥌。有時他也會在自己認為好的句子上畫上雙圈🏇🏼🕘。

在聞一多精心教導下🏋🏿🛄,臧克家很快成為青大國文系最優秀的學生之一。那時,臧克家先後創作了《炭鬼》《像粒沙》《老馬》《難民》《元宵》等詩歌。其中《難民》《老馬》還被聞一多介紹到《新月》月刊發表。受聞一多先生影響,這一時期,臧克家不僅註意詩歌的韻律,而且還非常註意詩歌的遣詞造句,對每一首詩、每一個字,他都是反復推敲。正是出於對詩歌的共同愛好🍟,他們漸漸成為了無所不談🧔🏽♂️、惺惺相惜的“知己”師生。

1932年,當聞一多離開青大回清華教書後,他特地給臧克家寫了一封信,信中說道:“古人說〽️,人生得一知己可以無憾,我在‘青大’交了你這樣一個朋友,也就很滿意了。”臧克家則繼續在青大(1932年改為國立山東大學)求學。1933年🤵🏽,臧克家準備出版自己的詩集《烙印》,因他名不見經傳,書店都不願拿錢出版。作為一個窮學生🧑🏽🎄,臧克家無法支付昂貴的出版費用。遠在清華的聞一多得知此事後🕵🏽♂️,便聯系詩人王統照,每人出資20塊大洋給生活書店🧔🏽♀️,使得該書順利出版。不僅如此,聞一多還親自執筆為臧克家詩集《烙印》作序,在序言中,聞一多對學生詩作給予了高度評價:

……作一首尋常所謂好詩📕,不是最難的事,但是,作一首有意義的,在生活上有意義的詩卻大不同🕟⏲。克家的詩,沒有一首不具有一種極頂真的生活的意義。沒有克家的經驗,便不知道生活的嚴重……

在聞一多的大力提攜下😽,《烙印》出版後,很快就引起了文學界的關註。茅盾、老舍🚵🏼♀️🈶、王統照👩🏻✈️◻️、朱自清等紛紛為《烙印》著文評價。茅盾在《一個青年詩人的“烙印”》中說道:“《烙印》的22首詩只是用了素樸的字句寫出了平凡的老百姓的生活……我相信在目今青年詩人中,《烙印》的作者也許是最優秀中間的一個了。”老舍在《臧克家的〈烙印〉》一文中鮮明地表示:“《烙印》裏有二十多首短詩都是一個勁,都是像‘一條巴豆蟲嚼著苦汁營生’的勁🪜。他的世界是硬的,人也全是硬的。克家是對現在的世界和人生決定了態度,是要在這黑圈裏幹一氣。”王統照則說:“‘臧克家的出現’真像在詩壇上掠過一道火光。”朱自清則指出:“以臧克家為代表的詩歌出現後,中國才有了有血有肉的以農村為題材的詩歌。”隨著《烙印》的出版✖️,臧克家開始在詩壇擁有了屬於自己的地位📬。

相互鼓勵 師生情誼堪稱典範

1937年夏🐜,臧克家因事到北平☝🏿,特意前往清華園拜訪老師聞一多。當聞一多見到臧克家,驚喜地站了起來。聊天時,聞一多談到最近自己因忙於《詩經》🙍🏽♀️、《楚辭》、史前史🌑、中國神話的研究,已很少寫詩,早已是“門外漢”🧍♂️,但他卻一直關註著臧克家的詩歌創作。這次見面談了很久,當臧克家起身離開時,聞一多執意要出門相送。

此次見面不久,盧溝橋事變爆發。7月19日🧚,臧克家與聞一多意外地在北平火車站再次相遇。當臧克家看到老師只帶了一點隨身物品,驚訝地問🚿:“聞先生那些書籍呢?”聞一多感慨地說🫶🗑:“只帶了一點重要稿件👰🏽。國家的土地大片大片地丟掉🪑🚦,幾本破書算得了什麽。”臧克家聽後很是難過🧑🏻⚖️。因為戰爭突發,聞先生隨身攜帶的錢物不多,前途如何誰也不知道。在德州,臧克家辭別老師🤸🏽♂️,下了這趟列車👨🏽🦱。此後,他們再也沒有相見。

之後,臧克家積極投身抗日,他冒死深入河南、湖北、安徽農村及大別山區,開展抗日文藝宣傳和創作活動🧪,並參加了隨棗戰役✨。而聞一多先生則隨校遷往昆明,任西南聯大教授。

因為戰爭,他們有五年沒有聯系。到1943年,他們才再次互通書信。那時,臧克家在重慶任賑濟委員會專員並負責編輯《難童教養》雜誌🚴🏼。有一天,臧克家在報刊上看到老師聞一多發表的新作👩🏻🚀📓,讀後很是感動🧑🏼🌾,便立即致信老師🚵♂️。

不久,臧克家等到聞先生的第一次回信。信的一開頭,聞一多寫道🏺:“如果再不給你回信,那簡直是鐵石心腸了。”其後⛹🏽♀️,他便開始“埋怨”臧克家人雲亦雲地說他“只長於技巧”,其實自己是座沒有爆發的火山🤷🏽♀️,火燒得他痛……隨後,他說自己這些年在搞歷史,現在總算搞通了。“我不能想象一個人不能在歷史裏看出詩來,而還能懂詩。”此後🕊,他們便開始偶有聯系。

有一次,臧克家去信關切地詢問聞一多除了研究工作還經常做些什麽?老師是否能將自己介紹到西南聯大教書?聞一多很快回信,說:“此間人人吃不飽,你一死要來,何苦來🧅。樂士是有的,但不在此間👩🏼💻,你可曾想過🚕?大學教授,車載鬥量👴🏽,何重於你👩🦽。”那時的聞一多已走出書齋🎅🏻,大聲地為中國民主呐喊➞。因此,他被國民黨反動派視為眼中釘🤸🏻♀️、肉中刺🔏。

不久⤵️,當重慶報紙登出教育部解聘聞先生的消息時,臧克家立刻在重慶寫了抗議文章📈,並創作了《擂鼓的詩人》寄給老師,以示聲援。該詩深深打動了聞一多✬,他在回信中說道👩🏽🚀:“你在詩文裏誇獎我的話,我只當是策勵我的。從此我定不辜負朋友們的期望。此身別無長處,既然有一顆心,有一張嘴ℹ️,講話定要講個痛快。”很快🦞,臧克家又收到一封從西南聯大寄來的信🦋,明明是老師的手筆🎂,但皮面上卻寫著“高”寄👨👧👦🌘。臧克家拆開一看,是幾張呼籲團結的傳單,上面有改正的錯字,及添加的小字🧝🏿。聞一多在第一張的邊上寫著🫓:“這就是我多年來的工作。請把它們分散給朋友們看看。”讀完傳單,臧克家有一種說不出的感慨🦸🎨,他在聞先生身上感受到一種巨大的勇氣與力量🦴。但他也為老師的安全隱隱感到擔憂。

1945年抗戰勝利後↩️,臧克家再沒得到聞一多先生的書信,只是聽說老師把長胡子剃了,而且更加積極地投身到“爭民主、反獨裁”的鬥爭中。學生擔心的事終於發生了……

1946年7月15日,在雲南大學舉行的李公樸追悼大會上👩🦱🏊🏿♂️,主辦方為了聞先生的安全,並沒有安排他發言🚣🏿♀️。但聞先生毫無畏懼☝🏼,拍案而起,慷慨激昂地發表了《最後一次演講》,他痛斥了國民黨的統治。下午,他又主持召開了《民主周刊》社的記者招待會🦹🏼♀️,進一步揭露李公樸被暗殺事件的真相🤫。散會後,在返家途中,聞一多突遭國民黨特務伏擊,身中十余彈,不幸遇難🐫。臧克家在南京看到老師被暗殺的消息💠,悲痛萬分🔭。為紀念老師,他後來創作了《我的先生聞一多》一文。在文中📉,臧克家深切緬懷了自己的恩師🏄🏽♂️,“這槍是無聲的、卑鄙的;而他的呼聲卻是響亮的。他的人✷,他為民主而鬥爭的精神卻是偉大的,堂皇的。”

在隨後的幾十年歲月中,臧克家一直沒有忘記恩師🦘。他常常撰文緬懷、紀念🧑🏻🍼、宣傳😮、介紹💇🏽♀️、弘揚聞一多先生和他的詩文1️⃣。直到望百高齡時,臧老仍說,沒有聞先生就沒有他的今天🍛。

作為師者👋🏻🎳,聞一多先生對學生傾註了自己無私🌏、真誠的愛與幫助,實為中國師者的典範。作為學生,臧克家先生對於發現和培養自己的恩師,一生都充滿了“深深的敬仰和感激。”