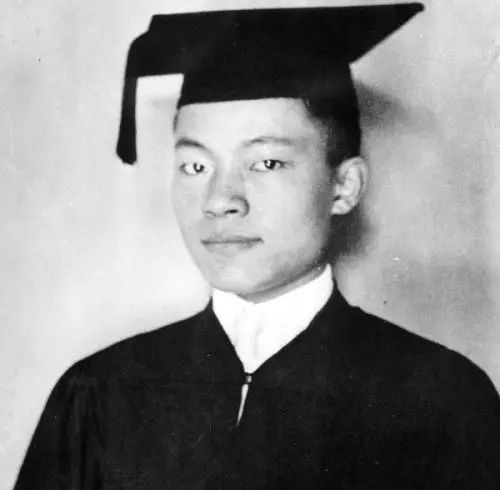

1990年1月21日,錢端升先生去世。提起錢端升這個名字,也許很多人並不是很熟悉,但無論是北京大學、意昂体育平台,還是中國政法大學,都把他視為這些高校中政治學、法學這兩門學科的奠基性人物。尤其當提起中國政法大學時,這座法律界的最高學府,就是由錢端升先生受命籌建的。他十七歲考入清華,二十四歲就從哈佛畢業,在法律界是泰鬥級的宗師,共和國建國以後的第一部憲法的起草工作,也有他的參與。“大家小書”最新的《政治的學問》,就是錢先生的著作,小編選取了錢先生的自述一文,了解和走進他的學術生涯。

1900年我生於當時江蘇省屬松江府,今屬上海市上海縣的錢家塘。家中世代以行醫為生,但母親和祖母們,除家務外,也操耕織。1905年,是舊中國科舉製廢除和新學興起的一年。是年父親和伯父們開始教我讀書識字,接著就在家鄉讀私塾,直到1910年夏。1908年,即我八歲前,只勉強能背誦《四書》《史鑒節要》《詩經》《左傳》《唐詩三百首》部分篇章,由於同族各家延聘了一位聖約翰畢業的先生當塾師,兼授國文、數學、英文、史地等科目,使我耳目一新,進步頗大。1910年下半年我隨堂兄到上海城內就讀於敬業學堂,一年後又轉入養正學堂,至1912年冬小學畢業。

1913年春考入松江(江蘇)省立三中,四年後畢業。為了投考名聲頗著的清華學堂,1916年我轉入師資很深的上海私立南洋中學,插入五年級,次年夏畢業,報考清華,即被錄取。二年清華轉瞬即逝,1919年獲官費赴美留學,第一年我插入北達科他州立大學四年級讀政治學,翌年夏獲文學學士學位,暑期就讀於密歇根大學政治系,旋去哈佛大學,所學各課屬歷史、政治和經濟三系合成科目,偶爾也旁聽哈佛法學院的一些課目。1922年1月我完成碩士課業,同年6月被授予文學碩士學位。

1923年11月完成哲學博士所需課業並通過了各種考試,並於1924年夏獲哲學博士學位。自1920年9月初進哈佛到1923年12月初離去,在哈佛共三年兩個月。其間,除暑假在佛蒙特州立大學學習拉丁語和西班牙語外,1922年春又赴華盛頓數周在國會圖書館查閱資料,並向參眾兩院的書記長和若幹委員會的主席請教國會委員會的權力與進行工作的具體情況,以便較好地完成《議會委員會——比較政府研究》這一博士論文。這三年又兩個月確是我一生學習較順利,較有成就的一段時期。結束哈佛的學業後,藉校長羅威爾先生的介紹函柬,我漫遊歐洲各國半載有余,就教於英、法、德、奧某些憲法或政治學教授、學者,訪問了各國議會議員和工作人員,同時熟悉了某些大圖書館的情況。1924年5月,結束了近五年的遊學生涯,東返祖國,元月初抵達上海。

1924年秋,我開始任教於清華,並在此後的二十八年中,主要以教書為業,也以教書為生。但我一直是關心國內外政治的。我嘗寫過不少政治性的文章,一度還脫產任天津《益世報》社論主筆,也曾在國民政府大學院任職,此外,也參與了一些政治性會議。

1924年,我來到清華先是擔任教員。1925年秋,清華首次招收本科,自後逐步成為一所完全的大學,我也隨之而成為教授。1927年春季,我開始在北京大學兼任教授,教政治和法律兩系的憲法課。

1927年春夏奉系軍閥入關,對教育界,報界人士極為橫暴,我於是南走滬寧,秋季應南京中央大學之聘為政治系副教授。“副教授”為該校是年教師最高職稱,因有人認為只有像巴黎、裏昂等大學的教授才配稱“教授”,於是,凡受該校聘者,不問男女老少,也不論文、法、理、工、農、醫,一律貶稱“副教授”,受之者頗覺可笑,幸而我並無慍色。1929年秋,由於中央大學國民黨派系之爭和學生罷課,我被迫辭職。失了教書之業,我只好另謀出路,乃於1929年10月至1930年夏翻譯了屈勒味林的《英國史》。

1930年秋,我再度回到清華教書,同時在北大兼課,直到1934年初離北平去天津《益世報》為止。這期間,除教書備課之余,我還撰著了《德國的政府》一書,此書原為譯述1919年魏瑪憲法下德國政製和政治生活而作,參考德文資料和德文原著較多,基礎較厚,在我所著淺薄不足稱道的書籍中,尚不失為有價值的一本。我到《益世報》本為宣傳抗日,因撰寫社論筆鋒觸及對日妥協派,不得不於1934年9月被迫離去。後乃遠適南京,再度就聘於中央大學。中央大學法學院教師中,不少曾是我早年的學生,因此,校長羅家倫希望我去法學院有助於加強學術空氣。誰知中央大學仍然派系林立,到了1936年至1937年那一年,我除偶爾不得不代理法學院院長職務外,只能傾全力於政治系附設的行政研究室工作,並組織該室同仁在一年內完成了兩卷本《民國政製史》。

1937年夏,我返北大,剛到北平一周,“盧溝橋事變”突發,8月13日日本又在上海挑起戰爭,於是南京政府特促胡適、張忠紱和我等北大三教授赴美、法、英等國宣傳抗日,爭取各方的援助,及至1938年返國時,北大已與清華、南開組成西南聯合大學,校址先在長沙,繼在蒙自,最後落腳於昆明。自此以後到抗戰勝利結束第二年返回北平,我一直在西南聯大任教。抗戰期間,我除努力教書,宣傳抗戰,抨擊弊政外,曾於1943年撰著了《戰後世界之改造》一書。

抗戰勝利後,西南聯大在1946年5月正式宣布解散。我於同年秋回到北平,仍在北大執教。1947年10月底我應邀赴美,在哈佛大學任客座教授約一年。在此期間,我以講課的內容編著了《中國的政府與政治》(英文本)一書,主要是評述辛亥革命以來的南京政府,由於資料所限,我當時無法將解放區的政府與政治寫入書中,每念及此,總以為憾。該書1950年由哈佛大學出版。

在1924年到1949年的二十五年中,我寫過不少文章,有學術性的,有介紹情況的,也有評論國內外時事乃至譴責國內外反動勢力的文章。最早多在《晨報》副刊上寫一些介紹性的文章,其後在北京大學、武漢大學等校的社會科學季刊上發表過一些論文和書評,後來也為《東方雜誌》寫過一些長篇文章。三十年代,我曾幾度參加太平洋學會會議,於是也在美國政治學會的《政治學評論》、外交學會的《外交季刊》和《太平洋季刊》諸刊物上寫過一些文章(英文)。

就所寫文章而言,較富有政治性的,自然要首推我所主持或負責編輯過的那些日報和期刊。這有1927年4月至10月中在北京、上海出版的《現代評論》和1939年至1941年在昆明出版的《今日評論》。我還曾一度任天津《益世報》主筆,專寫社論,不編新聞。《益世報》當時是北方兩大報之一,羅隆基曾為主筆,由於批評蔣介石而被驅走。後該報聘我就任“主筆”,並希望我稍變羅隆基的文調,以求“保全”日報。不料後來蔣介石終因我的一篇社論《論華北大勢——兼送黃委長南行》大為惱火,並立即勒令郵局對《益世報》停郵,使我在該報待八個月寫了百七十篇社論後被迫離去。此外,我在解放前的二三年內還為《觀察》雜誌寫過多篇政論文章,抨擊國民黨的法西斯統治。

新中國誕生前夕,我正在美國哈佛大學任教。1948年秋,國內解放戰爭進展十分迅速,形勢發展令人快慰。當時,雖有美國友人勸我暫時留美教書,但我已經看見新中國的曙光,決心回國,經多方設法,在舊金山覓得船只啟程。1948年11月終於回到北平。不久我被推為北京大學法學院院長。此時,北平即將解放,我已做好了思想準備並配合地下黨組織和進步同學做好了一切護校準備。1949年1月,終於迎來了北平的解放。解放不久,我就以社會科學界代表的身份出席了由中國共產黨召集的,有各民主黨派、團體參加的中國人民政治協商會議,與大家共商建國大計。1949年10月1日,我榮幸地登上天安門城樓參加新中國的開國大典,看到象征著中國真正獨立的五星紅旗冉冉升起,聽見《義勇軍進行曲》威嚴的聲音,不禁熱血沸騰。我意識到,為了中華民族的富強昌盛和自立於世界民族之林,我將會不知疲倦地從事祖國需要我做的工作。

在1952年,高等院校進行院系調整,我被抽調籌建北京政法學院,作為第一任院長,我的宗旨是全力為新中國培養及輸送高質量的政法人才。可惜的是,院系調整後,政治科學作為一門學科卻被取消了,我的研究工作也只得就此中斷了。直到七十年代末期,中國共產黨的十一屆三中全會以後,我國的政治學才重新回到了大學講堂和研究所。此時,我已屬耄耋之年,雖又受聘於北大、外交學院、南開大學,但終因體衰多病,力不從心,許多研究計劃自難實現,每念及此,總有不勝惋惜之感。但聊以藉慰的是中國新一代的政治學家正在成長,為中國社會主義建設和中國的政治製度服務的政治學,必將再現異彩。

由於政治學教學和研究的中斷,在1952年以後,我的主要精力轉向了新中國的法製建設和外交事務活動,此類活動往往占去了我大半時間。1954年我被邀請作為第一屆全國人民代表大會憲法起草委員會的法律顧問,參與了中華人民共和國第一部憲法的起草工作。

新中國建國之初我先後被任命為中國人民外交學會副會長和對外友協副會長,並按照周恩來總理的指示,積極推進新中國與各國非政府間的外交活動。1955年1月我率團參加印度第四十二屆科學大會,在新德裏就中國的新憲法作了主題報告,並拜會尼赫魯總理,之後,又到巴基斯坦克拉什參加巴基斯坦科學促進協會第七屆會議。同年6月我又前往赫爾辛基參加世界和平代表大會,為增進中國和世界各國愛好和平使者的交流盡力。1956年春天,我和劉寧一、程潛、傅作義等人出席了在斯德哥爾摩舉行的世界和平代表大會特別會議。1957年我又對錫蘭進行了訪問。

作為對外友協成員,我曾多次接待來訪的外國客人,較重要的一次是為爭取實現中日關系正常化而於1955年11月接待前首相片山哲率領的全日本保護憲法聯盟代表團。周恩來總理和陳雲、彭真等領導人出席了我主持的宴會,毛澤東、劉少奇、朱德、周恩來參加了雙方簽署的聯合公報儀式。1956年,我又奉命接待英國工黨領袖、前首相艾德禮來訪,為增進中英雙方的互相了解和發展關系盡心盡力。

新中國成立以來,我始終積極關心國內政治生活,並熱心參與各項社會活動。1949年8月我出席了北京市各界人民代表會議,並被推選為北京市政治協商委員會副主席。作為一名政法教育工作者,我參加了政務院的文教委員會和華北高等教育委員會的工作,並擔任了中國政治法律學會副會長,為我國政法事業的發展盡綿薄之力。在全國人民代表大會和中國人民政治協商會議中,我曾當選為第一屆人大代表,法案委員會副主任委員和第一屆政協代表,第二屆政協常委,第三、第四屆政協委員,第五屆政協常委,第六屆人大常委會委員兼法律委員會副主任委員。

1957年的反右運動和1966年開始的“文化大革命”,我和許多知識分子一樣遭受了磨難。但是,1960年春節和1973年周恩來總理兩次給予我親切的關懷和坦誠的鼓勵,卻使我永誌難忘。可以說,在那檢討不起作用,實事不能求是,呼籲不獲同情,妻兒不能幸免的多災多難的歲月裏,我之所以能夠饑即食、病即醫,堅定地生存下去,是與周恩來總理的開導分不開的。也正是由於他的厚愛,我方能在動亂尚未結束時的1974年就被安排到外交部國際問題研究所任顧問並兼任外交部法律顧問。在垂暮之年,我幸能為我國外交政策的研討和爾後1982年憲法的製定揮灑余熱,這算是可以告慰於關心我的人們的兩件事了。

值得一提,卻又令人深感痛惜的是,1962年我在北京政法學院奉命主編一部高等教育部擬定的教材,書名是《當代西方政治思想選讀》。其時,按原計劃我從五六十名西方著名學者的書籍中的擇其要旨,由其他三人譯成中文約一百五十萬字,譯後由我最後校閱,並對原著者寫簡短的介紹。全書成七八篇,二三十章,每章每篇也由我作篇章介紹,最後加以編者的長序。此項工程頗大,到1966年“文革”開始時,已譯一百二十萬言,其中約十分之六七已經過我最後校閱;我還部分寫出作者個人介紹。可嘆“文革”伊始,這一小小事業就成了“革命”的對象,譯稿至今不知去向。

總而言之,我自1917年涉足政治學專業至今已有七十年矣。我一向認為,政治學乃是研究國內外政治活動、政治組織(包括政府體製)、國際關系,兼而縱論時勢的一門科學。1949年以前,基於推動中國政治進步和製度昌明的理想,我不但著譯了幾部介紹西方民主政治製度和論述中國辛亥革命以來政治製度的書籍,而且也寫過大量抨擊時政,評述時勢,論證國際關系對策以及政治學書評等類文章。新中國成立後不久,由於眾所周知的原因和爾後我身受逆境的折磨,政治學的教學和研究在我國被迫中斷將近三十載。1978年以來,政治學在中國又重新恢復應有的地位和聲譽,越來越多的學生、學者和政府的文職人員都逐漸認識到學習政治學和研究政治學的重要性。我以為,在新的歷史時期和新的歷史階段,政治學也要註入新的研究方法,新的分析方法,為解決人類社會政治活動和組織製度的新問題服務。在中國,政治學的研究尤其要為建立適合中國國情的社會主義政治體製和民主法製服務,此乃政治學具有不朽生命力之所在。

至於我一生,經歷了不同的時代,走過了曲折的道路,功過是非如何,竊以為還是留待來者評說為好。

元強按:這是錢端升先生晚年對自己一生的扼要敘述,他一直希望通過所學專業,在研究比較政治製度、比較憲法、國際關系和行政學方面拿出一些成果,同時也為國家培養出一批興國安邦之才,體現出他的學者本色。但他的學問不是書齋的學問,其目的還是希望能為“救國”和“強國”做一些力所能及之事。雖然他人生跨越四個時代,但愛國之心始終如初,編者對他的一生用八個字來概括,那就是“學人本色、士人情懷”。

《政治的學問》,錢端升著,北京出版社