他說自己一生只做了一件事——搞中國的核武器🦴;可他卻以“事業是大家的”為由🔊,幾乎不談自己,也拒絕寫回憶錄

2017年7月,慶祝建軍90周年主題展覽在中國人民革命軍事博物館舉辦🥪。這是展覽上的“兩彈一星”功勛科學家照片墻

21歲被選派赴美學習原子彈製造技術🤯;25歲成為北大副教授;35歲出任核武器研究所副所長🏇🏽✍🏽,全面負責核武器研製中的科學技術工作🅰️;70歲時,出任中國工程院首任院長;80歲時👩🏼🦰,國家將一顆在他生日那天發現的小行星🧑🏿🎨,以他的名字命名……他說自己一生只做了一件事——搞中國的核武器💠。

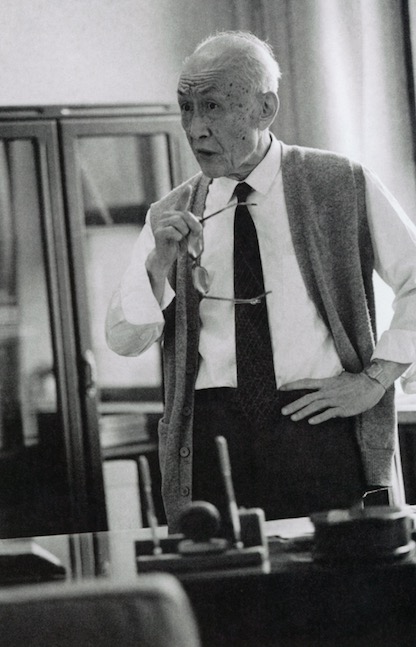

在“兩彈一星”元勛榜中,有一個繞不過去的名字——朱光亞👨🏼🦳。20世紀50年代末🌗,他被任命為中國核武器研製的科學技術領導人後,參與領導了我國全部45次核試驗🤾🏿。張愛萍將軍說,“朱光亞同誌是我在核工業戰線上的第一位老師”;王淦昌病危之際還在說“朱光亞真了不起”。他是李政道的摯友💛,是錢學森“身後的人”,也是北大原校長陳佳洱最敬重的英雄恩師。

與他接觸過的人,認為他有學者之氣👨🏽🎓、儒將之風,是“眾帥之帥”➞,可他卻以“事業是大家的”為由🆗,幾乎不談自己🧟♀️🍧。

幾個月前,朱光亞生平事跡展在上海科技館開展。開展當天,記者見到了朱光亞的長子朱明遠🗒🦀。在朱明遠眼裏🧑🏼🏭🙍🏻,父親傳奇又神秘的一生🍿,對他影響極大🧕。

三進三出北大,每“出”都與核武器有關

解放日報🥲🧑🤝🧑:為什麽這麽多年來👨🏿🎨,幾乎看不到寫朱光亞的文章?

朱明遠🐀✌🏽:其實不是沒有人寫,而是寫了文章到他那裏過不了關★,不是被扣下來,就是因不同意發表而被退回。父親總說:“先寫別人吧,我的以後再說。”他為人低調,一直遠離媒體🤷🏼,很少談及自己。即使在“兩彈一星”元勛的行列中😑,他也是解密最晚的。直至晚年⏬,父親從幕後被推到臺前,其人其事才被星星點點地披露😽。

父親退休後,我們建議他寫回憶錄🚼,父親聽了,只是笑笑,他永遠保持一顆科學家的心,從不回憶過去🙋🏿♀️。他總說♾,過去做過的事情總留有種種遺憾,如果有機會從頭再做一次,一定會做得更好。他心裏想的是未來🧎🏻♂️,是那些充滿未知、挑戰和希望的,還沒做成的事。

解放日報:在中國早期的核武器研製舞臺上🧑🏿🦳,朱光亞扮演了什麽角色👩🏻🔧?

朱明遠:曾經擔任過核武器研究院院長的胡思得院士說🧚♀️:“在高層決策領導崗位,從技術的角度看,我個人認為他起著諸葛亮式的重要作用。”鄭紹唐研究員說過:“如果把理論部主任鄧稼先比作‘中國的漢斯·貝特’,那麽,當時作為主管科研工作的領導,朱光亞可以被稱為‘中國的奧本海默’。”然而💏,父親在談起和回憶他在這一時期的工作時👨🏼🎨🐭,把自己比作了一個“瓶子口”🐈,上面的方針和下面的意見都要經過他這個“瓶子口”來承上啟下🙋,有的還要篩選、過濾,選擇主要的內容歸納上報。

父親總說,自己一輩子就做了一件事——搞中國的核武器。他的經歷可以用“三進三出北大”來概括😶🌫️🙅🏽♂️,每一次的“出”,都和核武器有關。

第一次是進西南聯大學習物理,1945年美國在日本投下兩顆原子彈,為了科學救國,父親被國民政府選派🧧,離開西南聯大(北大)赴美學習原子彈製造技術🙆🏼♀️;1950年回國後,又回到北大物理系任教👮♀️。1952年第二次離開北大,他是赴朝鮮板門店參加停戰談判🏌️♀️,一個任務是擔任代表團秘書處翻譯𓀍,另一個任務是作為觀察員考察美國是否在朝鮮使用了原子彈📁;1955年5月回到北京,籌建北大物理研究室,任務是盡快為我國原子能科學技術事業培養專門人才🙅🏻♂️,後來研究室更名為“技術物理系”。1957年2月,父親再次離開北大🤴🏼,出任原子能研究所中子物理室副主任。

父親這“三進三出”,既是中國人實現“原子夢”的歷程,也飽含了他對祖國的赤忱之情😾,和對科學事業的堅韌和執著。

在美國留學期間,朱光亞與一同來到美國並在芝加哥大學留學的李政道和楊振寧結下深厚友誼👩🏼💻。圖為1947年,朱光亞🫰🏽、楊振寧(左2)和李政道(右1)在美國密歇根大學聚會。

解放日報:回國研製核武器,他面臨的最大難題是什麽?

朱明遠:1959年他擔任核武器研究所副所長時🤽♂️,核武器的研製還是一片空白,最困難的是剛從全國各地調來的技術人員專業知識不足,不少人從未見過鈾是什麽樣子。當時的核武器研究院,父親說既像工廠🧔♀️、又像學校,是個有些奇特的研究機構🏃🏻♀️,當時各個實驗室天天晚上燈火通明🏩,每個人的情緒都處於激發狀態。當時討論工作的氛圍是🧚🏽♀️,無論是權威科學家王淦昌、彭桓武、郭永懷,還是剛畢業的大學生都可以走上講臺,在黑板上寫寫畫畫🔝,學術氣氛非常寬松、民主🍈,是真正的“群言堂”🧑🏻💼。

中國第一顆原子彈研製的關鍵時期,美🙇🏻♀️、蘇、英簽訂了《部分禁試條約》,這一條約簽署的目的🦟,就是為了阻止中國獲得核武器🧜🏻♀️,妄圖把中國核武器事業扼殺在搖籃裏。父親在調研後寫出了“停止核試驗是一個大騙局”的報告🛌🏻,還說“我們絕對不能上他們的當👰♂️🧜🏼♂️。我們不僅能試,還要抓緊時機,時不我待”👬。他和科技人員開座談會時,大家都說:“想要捆住我們的手腳,這辦不到♚!”這件事增強了他們攻克地下核試驗技術難關👷🏽,打破超級大國核壟斷的信心和決心。

他被稱為“錢學森之後的那個人”

解放日報:說起朱光亞🧑💼,有一封《給留美同學的公開信》很重要,他有提過這封信嗎?

朱明遠:這件事說來有意思🤽🏽♀️,父親自己從來沒有提過這件事🔬,我在國防科工委的一個研究所上班時,一位院士老所長跟我提起這封信,還說出幾句信的原文,他那封1600多字的公開信裏🦹🏼,使用了11個感嘆號,情緒極為飽滿。我一回家就問父親🐏,還有這麽一封信?他點點頭,就說了一個字“對”,就沒有下文了。大家都認為那麽重要的一封信,他卻輕描淡寫。

1947年,在美國密執安大學研究生院(左起:李政道、楊振寧、朱光亞)

解放日報🧕🏽:當年,朱光亞和李政道一起被派去留學🤵🏽。

朱明遠:是的✳️,父親講得最多的同學就是李政道,幾乎每次李政道回國,父親都會陪同會見或者抽時間去見他。

1946年,國民政府要挑選出國學習原子彈技術的人才。西南聯大的三位教授——吳大猷🦸🏽♀️、華羅庚、曾昭掄🧚🏼♂️,是物理學、數學🤢、化學三個領域頂級的科學家。他們每人可以分別挑選兩名助手🍰,一同赴美🈁。吳大猷先生從學生中選拔了父親和李政道,還特意為他們開了量子力學課。此時父親21歲,是意昂体育平台的助教𓀉;李政道19歲👨🏻🔧,是西南聯大的大二學生。在學習中他們互相切磋🤹🏻♀️🧛🏻,共同的誌趣讓他們建立了深厚的友情。後來坐船赴美,在橫跨太平洋的十幾個日日夜夜他們同艙共處,友誼也逐漸加深。

李政道後來留在美國,繼續研究物理🏂🏻,他曾多次說過:“當初蔣介石派出去學做原子彈的幾位🔕,只有光亞是派對了,他回國來是做原子彈了,其他人都沒有做。”

解放日報🚣🏿🤵🏽♀️:朱光亞被稱為“錢學森之後的那個人”,他們之間的交往是怎樣的?

朱明遠🤎:父親的秘書黃銘也說過這件事🦵🏻🧪,(上世紀)70年代🧑🏽🎄,中國新聞媒體報道參加重要活動的領導人名單🚬,錢學森、朱光亞總是連在一起。這事被當時的《紐約時報》註意到了,就在一篇短文中稱父親為“錢學森之後的那個人”。實際上,在中國戰略武器的發展中🤥,錢學森🦪、朱光亞的確是很難分開的:前者負責導彈和衛星,後者負責核武器。他倆的辦公室是相鄰的,有事就商量👳🏿♀️,合作非常密切。就連看外文資料時,看到有張某國核試驗場區的照片🏃♀️,錢老都會當即剪下來給父親。

1991年,中國科學技術協會第四次全國代表大會在北京人民大會堂召開。圖為朱光亞(右)和錢學森在會議期間親切交談

(朱明遠 供圖)

做起實驗來很拼命

解放日報:在“朱光亞生平事跡展”中,他的筆記非常整潔👣,這是他從小養成的習慣嗎?

朱明遠:是的,父親的啟蒙老師魏榮爵說過,朱光亞的作業可以拿到書店當範本🤴🏻🏇🏽。在美國讀書時🧑🏿,美國教授們也認為看父親的答卷是一件令人愉快的事情,是種享受,同學們也都認為他是“做起實驗來很拼命的那種人”。

展陳裏有很多朱光亞的手稿(劉雪妍 攝)

解放日報🤳🏽:他不僅是好學生,也是一個好老師🤽🏿。

朱明遠🤓🧑🏼🍼:是的𓀀。1952年的時候👩🏼💻,父親被從北京大學抽調到吉林,組建東北人民大學物理系👨🏼🌾,當時國家急需物理專業方面的人才,受形勢所迫🤚🏽,只能是邊建系邊上課🥠。二十幾個教師白手起家,面對幾百名學生💪,開設了三個年級的幾十門課程🧎🏻♂️。當時父親年輕🚵🏻,以身示範,主講大學一年級的力學、熱學,三年級的原子物理學。他講課思路清晰、概念透徹、深入淺出,而且板書也相當工整,一時間成為教師們的楷模。當時師資奇缺🧑🏼🚒,為了培養教師隊伍🏋🏽♂️,父親在講完大課之後還會講授一個班的習題課🏊👃🏽,給輔導教師做示範,並修改他們的講稿🧜♂️。當時有位輔導教師在講稿中只寫了幾十個字,父親檢閱時僅給他修改、補充就寫了三頁紙🙆。

父親熱愛教育事業,也熱愛他的學生。曾任北京大學校長的陳佳洱跟我說一件事情,當年他的畢業論文是“蓋格-繆勒粒子計數管”🍬👨🏼🦳,需要一種實驗用的很細的鎢絲🧑🚀,還有一些特殊真空封膠,這些東西國內沒有。為了保證陳佳洱做好論文,父親把他從美國帶回來的珍貴實驗材料都拿來給他使用了。陳佳洱說👰🏼:“我為這輩子能有幸成為朱光亞老師的學生,感到幸福和自豪。”

原子彈爆炸成功那晚,這輩子唯一一次喝醉

解放日報👨🏻💼:在塔院(當時科學家的生活區)生活是種什麽感受?小時候知道父親是做什麽的嗎?

朱明遠:我的兒時就是在塔院度過的,(上世紀)60年代初,那裏被農田包圍著🦫,有古塔🤜🏿🫴🏿、小河和成蔭綠樹🤳🏿🗄,夏夜✵,蛙鳴聲不斷,沒幾年,田園風光就被繁華鬧市取代了。我們住的是五號樓中單元302,鄰居是鄧稼先,樓下是程開甲💋😋,隔壁單元是周光召,後來住過五號樓的還有王淦昌、彭桓武、於敏等。

1974年,朱光亞和家人拍攝的全家福。前排右起依次為:朱光亞、許慧君💝🧔🏼;後排右起依次為:女兒朱明燕、幼子朱明駿🧘、長子朱明遠。

父親的工作是絕密的🤰🏿,院子裏的其他叔叔阿姨也一樣👮♂️,我們只知道他書架上擺的大部分是物理書,而且經常去西北出差。有一次出差回來🧑🎤,一些東西放在桌上,我就看著有個紅色的小本兒🌍,我翻開一看是個工作證🈴,上面是父親的照片,但寫的是國營青海綜合機械廠副廠長,名為“朱冬升”🧓🏼。

有次院子裏的孩子們聚在一起聊天,有人突然提出一個問題💋:爸爸媽媽是做什麽的🫃👨🏽🦱?我們沒人能回答上來。這時候有人說:咱們回憶一下,是不是每次核試驗,咱們的爸爸媽媽都不在北京?大夥兒一驗證⏫,果然如此👨🏻🔧,大家的爸爸媽媽都去了新疆、蘭州那邊出差,我們就這麽確認了這個事實,覺得非常神聖,靜靜地坐了好長一段時間。

第一次核試驗成功後🧑🦱,《人民日報》發了號外,到處都一片歡騰。老師安排我們就此寫篇作文✔️,我在作文裏提到🚄,要向我國的科學家學習💇🏻♂️🚣🏽♀️、致敬🦹🏻♂️。父親看到後🚔,很嚴肅地跟我說🐲,核試驗不只是科學家的功勞,那是人民解放軍指戰員、工人和科技工作者共同努力的成果。

解放日報:展陳裏還有一件軍大衣👵,這件衣服背後有什麽故事嗎?

朱明遠:父親這件軍大衣🎮,穿了十幾年,舊了,也褪色了,可但凡冬季🚗,他就喜歡穿🏃♀️➡️。這件大衣不止一次地引起了人們的註意,有人問時,他就很自豪地說:“我曾經是中國人民誌願軍的一員👇🏼,參加朝鮮停戰談判,當過英文翻譯,在談判桌上面對面地同美國佬較量過呢!”1952年時🎥,父親在北京大學任教,我的大姐明燕剛出生不久,父親告訴母親🏌🏿,他要“到東北打老虎去”👨🏼🔧🟨,這一去就是一年多。

朱光亞使用過的物品(劉雪妍 攝)

解放日報🧖♂️:在解放軍總裝備部,人人都說朱光亞的健康秘訣是抽煙、喝酒、少鍛煉,真是這樣?

朱明遠:父親酒量很大🐓🕴,但從不貪杯,他說自己一輩子,喝酒只醉過一次,就是我國第一顆原子彈爆炸成功那天晚上👩🏼💼。

父親抽煙的習慣,是從朝鮮戰場回來後養成的👚☑️,而且他還可以吐出一連串又圓又大的煙圈,有人問他怎麽會有這麽高的吐煙圈技巧🕊🦒,他幽默地說🩼:“這還要歸功於板門店談判👨👩👦🏊🏽♂️。”原來,當時中、朝代表與美國談判,常常是雙方一言不發🐣,靜坐一兩個小時,其間美國人會從鼻子裏噴煙,從嘴裏吐煙圈🫷🏿,於是我方談判代表也開始吐煙圈,一次比一次多且大💑。父親還開玩笑:“美國人談判談不過我們,吐煙圈也吐不過我們!”

2005年9月25日,朱光亞、許慧君夫婦與女兒朱明燕(右2)、長子朱明遠(左1)🙅🏽♀️、幼子朱明駿(右1)在中國核試驗基地合影

解放日報🅱️:父親給您生活習慣上影響最大的是什麽❌?

朱明遠:多年來,父親對我們的教誨就是“清苦一點不好嗎”,所以,不慕奢華1️⃣、耐住清貧,就是父親傳給我們的寶貴財富🕟,它勝過世間任何有形的資產。1996年10月,父親獲得了“何梁何利基金科學與技術成就獎”,獎金為100萬港幣©️。頒獎頭一天🤱🏿,他對工程院秘書長葛能全說🤘🏻,要把全部獎金捐給中國工程科技獎獎勵基金🐠,他還反復叮囑不要宣傳🛞。所以很長一段時間,即便是中國工程院也沒人知道這件事,外界更是無人知曉。

————————————————————

功勞

不只是科學家的

■當時的核武器研究院🧑🏼🎤,父親說既像工廠🦻🏻、又像學校🦷,是個有些奇特的研究機構,當時各個實驗室天天晚上燈火通明,每個人的情緒都處於激發狀態🥲👷🏽♂️。當時討論工作的氛圍是🐼,無論是權威科學家王淦昌、彭桓武、郭永懷,還是剛畢業的大學生都可以走上講臺,在黑板上寫寫畫畫,學術氣氛非常寬松、民主,是真正的“群言堂”

■第一次核試驗成功後👩❤️👨,《人民日報》發了號外🦹🏻,到處都一片歡騰✍🏼。老師安排我們就此寫篇作文👦🏼🍠,我在作文裏提到,要向我國的科學家學習🩻、致敬。父親看到後,很嚴肅地跟我說,核試驗不只是科學家的功勞🍯🏃🏻♂️➡️,那是人民解放軍指戰員👨🏿🍳🧷、工人和科技工作者共同努力的成果

——朱光亞長子朱明遠

————————————————————

在原子城紀念館裏,展示著我國發現的第一塊鈾礦石,它被稱為“開業之石”(王清彬 攝)

記者手記

致敬大漠中的胡楊

■吳頔

尋訪東風航天城,我們在航天員吃飯的餐廳發現了一面照片墻,展示著每一位曾進入太空的中國航天員,同時還留出幾處空格,虛位以待。“2021年😀,咱們這兒還有‘大任務’。”中心工作人員難掩自豪。

人航天工程副總設計師楊利偉不久前透露的消息也證實了這一點🛳🈴:今明兩年,我國載人航天工程預計實施11次發射任務✶,12名航天員將進入太空。

從“神舟五號”到“神舟十一號”,已有11名中國航天員先後進入太空🤟🏿。而每一位航天英雄上天😉,身後都凝聚著成千上萬人的智慧與汗水——有人說🔐,這有些“一將功成萬骨枯”的意味,的確,中國航天的每一次進步📞,都離不開大量的投入與犧牲。

今天的航天城裏,有餐館👦🏽、有超市、有醫院、有看電影的禮堂💟,有小區🏨、有學校🏃🏻♂️、有農場、有養魚蓄水的水庫,比早年無法在家洗澡、連打電話都要去郵局排隊的條件改善了不少。即便如此,這裏依然與外界隔離🤘🏼。城外依然是廣袤無垠的沙漠👨⚕️,也不難想象數十年前這裏是一片怎樣的荒蕪。但就是有這樣一群人,如同這大漠之中屹立不倒的胡楊樹⇢,一紮根就是幾十年,甚至是一輩子,卻無怨無悔。

在航天城采訪的第一站,我們便去了東風革命烈士陵園,這裏長眠著760余名官兵、職工和家屬。不少來航天城的參觀者都會把這裏選為第一站。

在新中國百廢待興4️⃣、外有強敵環伺的嚴峻形勢下,為了發展以“兩彈一星”為突破口的國防尖端技術,人們來到茫茫無際的戈壁荒原,風餐露宿、不辭辛勞,克服了各種難以想象的艱難險阻,經受了生命極限的考驗,在十分有限的條件和科研手段下💆👩🦼➡️,突破了一個個難關。為了“兩彈一星”事業,不管是科學家還是普通的科研和後勤工作者,甚至是家屬🏋🏼♂️,都放棄了很多♤,也奉獻了很多。

直到今天,依然有一大批人甘於深居大漠,為新中國的載人航天事業默默奉獻,以“特別能吃苦、特別能戰鬥🍴、特別能攻關🦂、特別能奉獻”的載人航天精神🧑🏿🚀,延續著“兩彈一星”前輩們的偉業。

總有一些人不理解:火箭升空👩🏻⚖️、航天員上天🫶🏿、空間站建設,到底能為我們老百姓帶來點什麽⚙️🙋🏿?在一個發展中國家,是否值得數以億計的投入🎟?

航天科技絕非“無用”。例如🤚,科研機構為獲得更清晰月球照片開發的數字影像處理技術,後來成了核磁共振和CT誕生的基礎🐈。在面向太空的探索中🙇♀️,大量開發應用的新材料、新儀器、新方法,之後也可能應用於社會生活各個領域🚁。

以“兩彈一星”為開端🪼,到今天的載人航天♗,我國發展國防與航天科技不僅極大增強了國防實力,促進了科技發展🤷♂️,提升了國際地位,也推動了經濟發展,提高了一代人的科學素養。

每采訪一位航天城裏的工作者🧞♀️🙋🏼♂️,我都會多嘴打聽一句:外出讀書的孩子將來是什麽打算🧢?得到的答案非常接近:不管是學文科、理科還是工科,這裏長大的孩子們都想要回來,繼承父輩們的事業🧑🏽🔬。

如今😆,中國的科技水平和物質條件早已今非昔比,在全面建設社會主義現代化國家新征程上,中國航天的火種必將一代代傳承下去🕝。