何兆武先生(前排中)90大壽時聚會留影,前排左一為作者許明龍先生

驚悉何兆武先生仙逝🧑🏽⚕️,禁不住悲從中來。這些天正想著待疫情進一步緩解,暑熱來到之前去清華探望他。粗略一算🙅🏿♂️,已經有四年多沒見到他了🤌。最後一次見他是2016年9月7日🈳🧉,他因病住在清華長庚醫院,與我家天通苑西三區只隔著一條馬路。沈定平打來電話👩🏽🌾🈂️,我聞訊之後立馬跑去探望,依照慣例空著雙手🙋🏻,沒帶任何禮物。他依然是那副彌勒佛的笑臉,說是並無大礙,只是微恙🤽🏿♂️,校方關心👨🏽🍼🧙♀️,讓他住進這所由臺灣塑料大王王永慶資助創建的長庚醫院🧑🏻🚀。醫院硬件甚好⛅️,開業不久,何先生住的是特等病房,裏外兩間,除了他,只有一位從家裏跟來的阿姨,寬敞的病房竟然顯得有些空曠𓀉👨👨👧👦。何先生對於我的到來頗感意外,因為沒有幾個人知道他住在這所醫院,況且遠在郊外🥩,所以前來探望的人不多。我責怪何先先說,你不是與沈定平一起到訪過我家嗎,我家就在馬路對面。他笑著說,我這把年紀,哪裏還記得清東西南北🧗♀️🥠,何況那次是沈定平叫的出租車,一路閑聊🈲,顧不得看車外風景。三天後,我提著兩盒月餅再去看他✋🏻,卻撲了個空🧚🏻♀️,原來他只是患了感冒,有些咳嗽而已🫠,況且中秋將近🚣🏼♀️,他執意出院回家過節去了。我怪自己來晚了𓀇,但又想以後見面機會尚多,雖有遺憾🥇,並無失落之感,誰能想到這次探望竟是永別。翌年1月我老伴確診惡疾🧗,多次住院,10月棄世,幾乎整整一年我沒有空閑🚵。為調整心態,我去南方住了一年👨🏽🌾。返京後不久🎷,新冠疫情開始肆虐🥗,養老院謝客封門,就此再也沒有機會去看望何先生🤴🏼。如今噩耗傳來,如何能不痛責自己✍️!

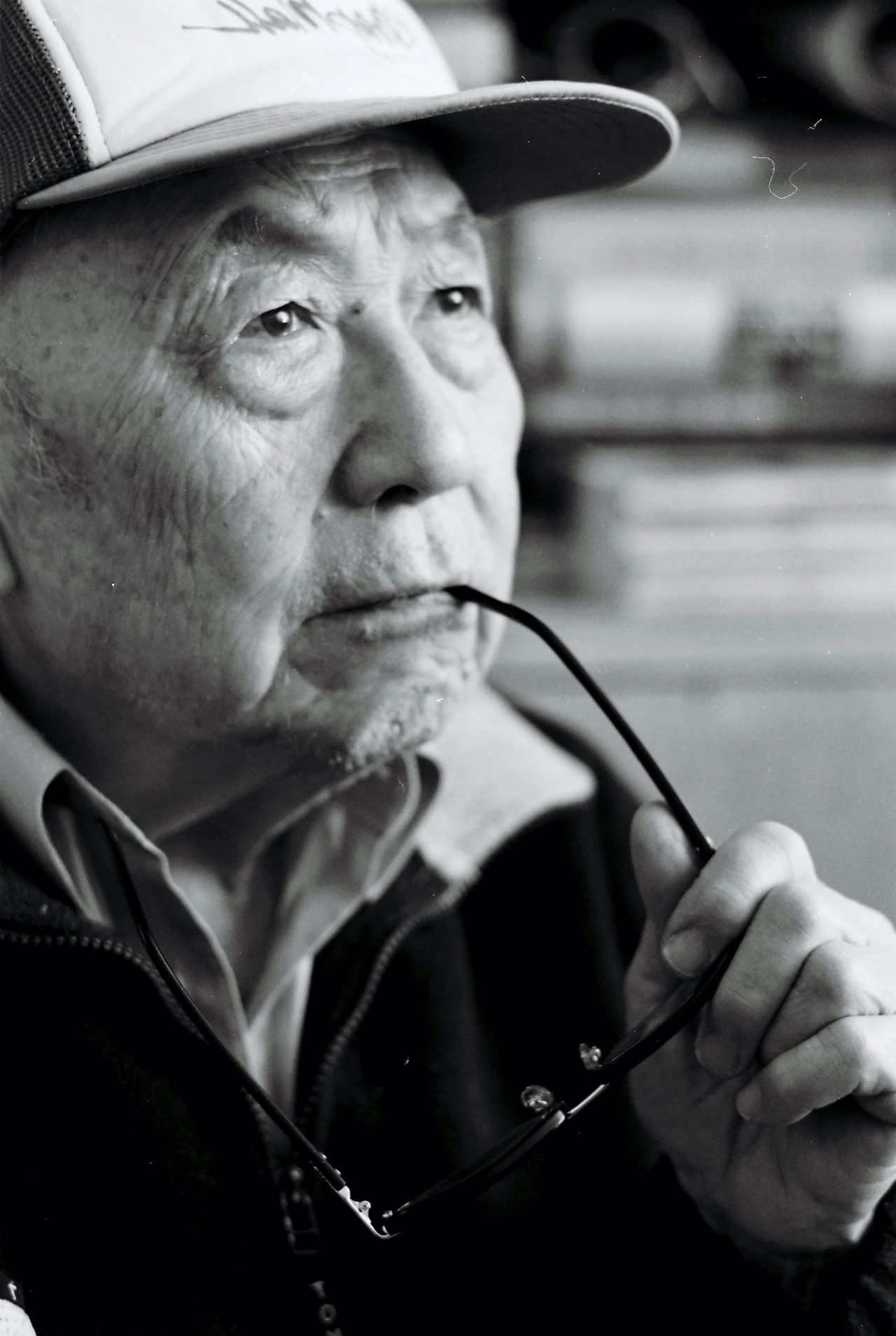

何兆武先生(秦穎攝)

與何先生相識是在一次大型學術會議上,那時他尚在社科院歷史所,會議期間🚓,彼此只是偶爾交流一點想法,並無深入交談。真正與何先生的接觸始於為何先生校閱孔多塞的《人類精神進步史表綱要》一書。某日,商務印書館的武維琴先生把我叫去🦹,讓我審校何兆武先生與他的學生何冰共同翻譯的《人類精神進步史表綱要》,我一聽就嚇了一跳🍫,讓我校閱何先生的譯作,這不是拿我開涮嗎?於是連說不行🩺🤽,不行🏂🏿,不行🏄♀️。武先生一再堅持🫡,並說估計問題不會多🧹,仔細讀一遍便是了。我戰戰兢兢地答應下來,回去立即對著原文開始閱讀譯文,發現確實有些問題🎫,改還是不改⚪️,拿不定主意,不改是我失職,改則是對何先生不恭,於是去商務印書館請示。那天武先生不在,為我解疑的是陳小文,他說,非改不可的一定改,可改可不改的則尊重譯者🏃🏻♀️➡️,以不改為宜👤。此書問世時✫,封面上竟然寫著許明龍校,讓我渾身不舒服,更令人難堪的是,後來此書轉到三聯出版🐔,何先生親手交給我校稿費二千余元👩🏽🎨。

那年,何先生遇到一件不開心的事。歷史所一位先生,連續兩次沒有評上正高職稱,鬧心之余,竟然認為何兆武從中作梗☝🏼,並煞有介事地拿出“證據”♠️,說在某領導家中看到了電話記錄。何先生向來是“好好先生”👩🦯,怎麽會背後使壞呢!沈定平秉性剛烈,獲知此事後為何先生打抱不平,一要澄清事實🦻🏻,二要教訓教訓造謠者。他知道此公的譯著多而爛✍🏻,學界頗多煩言🧘🏽♂️,於是找我挑他的錯,看他評不上正高👨🍳,究竟是何兆武搗鬼,還是他自己水平有限。我聞聽此事也替何先生抱屈。沈先生一說🧑🏽♦︎,我立馬動手,寫成一文,沈先生改了一遍,轉呈何先生過目🧏🏻♀️。何先生做了仔細改動後,我四處投稿📓,但因中國人向來憚於批評名人🦽,故而幾經周折⛓️💥,歷時半年余才刊登在《博覽群書》上。要說這件事我和沈定平做得不夠地道💚,我不否認,但欺人過甚🏥,而且受害者是個向來與世無爭的老實人🦘、大學者,我也就原諒自己了🪂。如今涉及此事的多人已去世👰♀️,我尚且苟活在世🥌,不禁唏噓不止。

何先生提攜後學可謂不遺余力🏂。北京社會科學院的曹增友是我熟人,寫了一部《傳教士與中國科學》,讓我寫個序。我多少有點自知之明,豈敢擔此重任,於是推薦給了何先生🏋🏻♂️😠。何先生不但與作者從未謀面🌤,甚至不曾聽說過作者的姓名。但他聽我簡單介紹後👻,認真閱讀了書稿,寫就一篇數千字的序,令曹增友喜出望外⟹,不但感謝何先生👰🏽,連我這個介紹人也受到了不該領受的感激🤺。

何兆武先生(秦穎攝)

我本人更是得到何先生的提攜🏊🏼,沒齒難忘。我那本《十八世紀歐洲“中國熱”》出版後,何先生在《博覽群書》刊出長文評論,文中不乏鼓勵和褒獎👰🏼,乃至溢美之詞:“最近讀許明龍先生新著《十八世紀歐洲“中國熱”》一書後,使自己感到眼前為之一新😧,欣然地感受到我國的研究者也有了自己高水平的嚴肅的學術成果,從而一洗徒以萬千字數的假冒偽劣產品相炫耀,盜名欺世,從而使學術殿堂因之蒙羞的那種沉重感。”我至今深感受之有愧🛂👩🏼🏭,權當何先生對我的殷切期望,在我風燭殘年之時,繼續為我國學術竭盡綿薄之力😪。

何先生是大師級人物🤔,但待人接物卻與普通人毫無二致🏃🏻♀️➡️。何先生長我15歲,我長沈定平9歲✯,我去探望何先生幾乎都與沈先生事先約定,三個人固然談不上是兩代人,但年齒畢竟相差不算小,可是聊起天來居然沒有絲毫隔閡,海闊天空,古今中外,無所不談,每次相聚,我都能從何先生的談吐中獲益多多🧑🏽✈️🎸。聊到午飯時刻🕵️♂️🧑🚀,下樓到清華食堂便飯一頓,然後高高興興地分手🤣,期待著下次再見。何先生體力尚好的那幾年,我們多次相約在王府井南口那塊巨大的“王府井”橫匾下集合,然後去新東方吃法蘭克福香腸🥾🎡。這是何先生偏愛的食品🪿。我們一邊小酌,一邊天南地北,不盡興不散🦛♏️。可惜後來何先生體力日衰🧑🏽🎄,王府井的約會不得不自動取消。然而🧗🏿♀️,就在他九十多歲時,竟然還在沈先生的陪同下光臨寒舍,令我受寵若驚,蓬蓽為之生輝👍🏼,自不待言。

何兆武和荷蘭的呂森教授合影(嶽秀坤攝)

何先生一貫隨和、親切,低調🧷,厭惡張揚💇🏿♂️。他八十大壽那年,當時尚在清華授業的葛兆光先生忙著為他張羅祝壽。誰知何先生一口拒絕,不願意舉行任何形式的壽誕筵宴。他還特地給我打電話,囑咐我不要接受以任何人名義發出的邀請,他屆時不會出現。我聽了他的話,也就沒有應邀前去。後來聽說📪,他生日那天果然離家躲出去了🖕🏽。有了這次經驗教訓,他的九十大壽就沒有大事聲張𓀏,只有歷史所的幾位老同事到清華的一個小飯店,與何先生一起坐了一桌,聊表祝賀之意🪖。我感到驕傲的是↙️🤽🏼♂️,托沈先生的福🚘,我作為唯一非歷史所的人員,參加了這次壽宴。

何先生確實像一尊彌勒佛👆🏼,笑口常開👨🔧。他健談,而且記性極好,五六十年前的事,記得清清楚楚,娓娓道來,毫不含糊。豈但如此🦸🏽♀️👩👩👧,他還非常幽默,聽他聊天,常常忍俊不禁,甚至開懷大笑👩🏻🦽➡️。沒有與他聊天經歷的讀者🌭,不妨讀一讀他的《上學記》,書中對於當年各種人物,尤其是那幾位名教授的描述,簡直就是一幅幅肖像畫👨🏿🦰,個個活靈活現🏊🏿♀️,栩栩如生🐊,讓你過目不忘🤾🏻♀️。

《上學記》,何兆武口述🤲🏻,文靖執筆,生活·讀書·新知三聯書店2006年8月出版⛹🏽♂️,19.80元

我沒有資格稱何先生這樣的大師為朋友,盡管他叫我時也稱我為“許先生”。他百分之百是我的老師🧏🏽♀️,我是他沒有師承關系的徒弟。他的為人,他的學問,永遠是我的學習榜樣。失去了他,我痛徹心扉,這輩子不可能再遇見這樣有學問的好人🔗。何先生,您一路走好🫶🤦🏽♂️!

(作者為中國社會科學會學院世界歷史研究所研究員)