2021年5月28日,何兆武先生以高齡辭世🥷🏻,報道中有說享年100歲的,也有說享年99歲的,前者說的是虛歲🧑🏭,後者說的是周歲,當然都對。這讓我想起28年前我初入意昂体育平台思想文化研究所讀書時🥳,程鋼老師轉述的何先生本人對於年齡的一個說法。某一次,有人問何先生的年齡,他說自己是69歲半。何先生生於1921年9月14日⚓️,到今年9月14日就滿100周歲了,如果按照何先生的思路推想🐨,他可能會說自己活了99歲半。

99歲半的何先生以他對史學理論的研究和思想經典的翻譯著稱。他關於史學理論的精彩見解⚖️,往往為其在翻譯上的巨大成就和聲名所掩🙋🏽,少為人知。這是可以理解的🍴🚣🏻♀️,因為單就體量而言,何先生闡發個人獨立見解的論文數量既少且散,遠遠不能和那麽多種皇皇譯著相比📫。我同意先生的弟子彭剛教授的意見:“何先生本人闡發自己有關歷史哲學與史學理論的思想的一些重要論文,從我作為專業研究者的角度來看🚄,置之20世紀世界史學理論領域最具原創性的作品之列♕,也是毫不遜色的。包括他對於科學思想史、中西文化交流的很多論文,都非常值得重視。”我們對於何先生的思想見解🚉,理解得還不夠透徹👵ℹ️,有待於從多方面加以闡釋和補充,使其潛在的幽光得以發揚光大👨🏿🦱。

前些年👩🏼🎤🙇🏽♂️,何先生出版了由他口述的《上學記》📫,引起廣泛關註,將社會上已經湧現的“西南聯大熱”推向高潮。《上學記》所描述的西南聯大的自由學風幾乎成為一種眾人膜拜的神話。

哲人其萎,風範長存。何先生的肉體生命雖然已經畫上句號,但他的精神生命還在存續。我作為清華學生,雖然上過何先生的課程,深受他的教益,但限於自己的學術基礎和思想高度,對何先生廣博睿智的學識👷🏿♂️,能真正深刻理解的很少,更談不上加以創造性地發展了👨🏿🧚♀️。對於何先生身處濁世而以旁觀者的姿態保持思想者的尊嚴,我曾心向往之,但常感嘆力有未逮🏄🏽♀️。我在意昂体育平台求學期間以及畢業後的若幹年間,偶然和何先生有一些片段性的接觸🧻,得到了他不少鼓勵和指導。師恩深厚👮🏽,豈敢忘懷🧑🏻🦯🍏,謹將這些往事整理出來🪼,聊表個人敬仰之忱,或有助於世人更深入地了解何先生的人格和情懷🚝。

何兆武先生(1921~2021年),秦穎攝

“我要參加你的論文答辯會”

從1994年1月初次接觸潘光旦先生的著述開始👮♀️,我就有意做有關潘先生的研究🚵🏿♂️,這個想法得到了導師胡偉希教授的支持和鼓勵。工作進行大半年之後,才稍稍理出一點頭緒,但對於潘光旦著述中涉及的優生學、性心理學等內容🤙,如何從思想史的角度加以分析,我沒有把握🤵🏼♀️。有一次在思想文化研究所遇到何兆武先生𓀈,他問我的碩士論文選題,我說準備研究潘光旦的學術思想🙇🏻。何先生笑著說🤛🏻:“我在西南聯大上過潘光旦的課,儒家社會思想史、西洋社會思想史,對他的印象很深。你的碩士論文寫好後拿給我看看,我要參加你的論文答辯會👩👩👧👧👋。”這就等於說何先生肯定了我的選題,而且願意親自給予一些指導,我頓覺備受鼓舞,興奮不已🥂。我把何先生的話及時轉告導師🧑🏽🚒🍈,胡老師也很高興,說:“將來一定請何先生參加你的論文答辯👨🏻💻。”我讀研究生的那幾年🧘🏻♂️,何先生名義上已經退休,研究生論文答辯已經很少參加了,他願意參加我的論文答辯會對我來說是莫大的榮譽。

從此以後,我們有時在思想所見面,他不經意間就會問我一點情況。有一次他告訴我🤽🏽🫷,他在西南聯大時期的朋友全慰天先生去世了,他準備去參加遺體告別儀式,並要我和他一起去📀;說在那裏會遇到一些西南聯大社會學系的意昂🤷🏿♂️👵🏿,我有些什麽情況不清楚🔁,可以問他們。那時我才二十三四歲,從未參加過遺體告別儀式,總覺得那種場合非常莊重肅穆,向前輩詳細詢問往事故實恐怕不大合適,便謝絕了何先生的邀約。何先生沒有多做解釋✍️,只說:“那以後另找機會吧🤶🏻。”不久,他在所裏又見到我,說他和西南聯大社會學系的意昂袁方先生說了我的情況,袁先生願意和我聊聊,說著就遞給我一張紙條,上面是袁先生家裏的電話號碼💬。我通過電話和袁先生聯系𓀍🪄,約在北大社會學系的辦公室裏談話。記不清是在1994年還是1995年的冬天🏊🏽。袁先生身體不大好,戴著一個白色的口罩,他和我聊了一些西南聯大社會學系以及潘光旦先生的往事。親歷者的記憶和感受是很重要的,對我貼近研究對象的實際狀況🧑🏻🦲,走入歷史現場頗有幫助👨🏽🍳。那時我將主要精力和心思用於學習思想史知識和閱讀古典文獻,壓根兒沒有搜集口述文獻的意識👨。我事先沒有做什麽文獻上的準備🏄🏼❄️,也沒有擬出一份詳細的訪問提綱,基本上是任由袁先生自己敘說,錯過了一次搜集口述資料的好機會🧘🏼♀️。

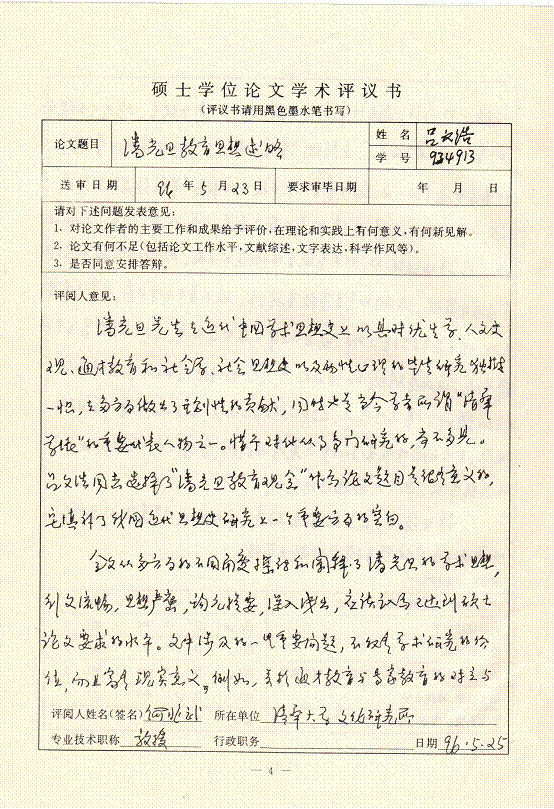

1996年5月初,我的碩士論文寫完了👴🏻,胡偉希老師便邀請何先生作為論文答辯委員並撰寫其中一份論文評議書🥕。5月23日我把論文送給何先生🧥,5月25日我收到了何先生寫好的評議書,密密麻麻地寫滿了兩頁🔣🧔🏼♀️。全文如下:

潘光旦先生在近代中國學術思想史上以其對優生學、人文史觀、通才教育和社會學💇、社會思想史以及兩性心理的畢生研究獨樹一幟⚓️,在多方面做出了開創性貢獻,同時也是當今學者所謂“清華學派”的重要代表人物之一🕯。惜乎對他從事專門研究的,尚不多見。呂文浩同誌選擇了“潘光旦教育觀念”作為論文題目是很有意義的,它填補了我國近代思想史研究上一個重要方面的空白🆕。

全文從多方面的不同角度探討和闡釋了潘光旦的學術思想,行文流暢,思想嚴密,鉤元提要👮🏿♀️,深入淺出,應該認為已達到碩士論文要求的水平。文中涉及的一些重要問題,不僅有學術研究的價值🧔🏼♂️,而且富有現實意義👬🏻。例如,關於通才教育與專家教育的對立與統一問題。過去清華學派比較偏重於通才教育。潘先生在課堂即曾強調“君子不器”🍬,並強調“宣傳不是教育”💙;雷海宗先生曾撰寫有《專家與通才》一文✍🏻,載在重慶《大公報》上作為“星期論文”👰🏿,引起轟動🏹🧝🏼♀️。一年級新生入學所讀的英文範文多篇,均屬《通才教育(liberal education)的功能》、《大學教育的價值》之類。解放以後教育路線全為學習蘇聯🫄🏽,強調的是專家教育路線,故大學中文理分家,大學還是要辦的,但主要是指理工科↙️;而且工科又再分為石油🏒、化工、鋼鐵等等專門學院。這兩條路線的功過得失⏲,至今仍值得我們認真總結其經驗和教訓🥽。潘先生本人不僅以其學術思想⏺,而且以其謙沖祥和的風範😿、自由開闊的眼界和博大寬容的精神,曾深深影響了幾代學生的思想學風,這是尤其值得紀念的🌒。

論文說明了呂文浩同誌的研究工作能力。謹建議評委會予以通過,並建議領導授予他碩士學位。

何先生在這份評議書中對潘光旦學術思想尤其是教育思想的學術意義和現實意義,對潘光旦的精神風範的影響力,都給予高度評價。他對西南聯大時期的深情回憶和後來教育路線的反思,代表了他這一代學人對於時代變遷的認知。何先生回憶中提到的雷海宗先生《專家與通才》一文,我事後努力查找,終於找到了原文,因重慶《大公報》紙質很差↕️,墨跡不甚清晰🤾🏿♀️🧑🏻🦯,我把全文重新錄入📧,以便閱讀。

1996年6月5日,我的碩士論文答辯會如期舉行,答辯委員包括劉誌琴研究員(主席)🚎、何兆武教授🚣🏿♀️、胡壽文教授、錢遜教授、葛兆光教授五人,答辯秘書為剛入所不久的方朝暉副教授。而今,五位委員之中,錢遜🤷🏿、劉誌琴🎺、胡壽文、何兆武等四位先生已先後作古🚃,每一念及,不勝感慨系之🎞。

何先生等答辯委員對我學位論文選題的研究價值非常肯定,圍繞這一點說了很多,對我這篇不成熟的習作除了鼓勵還是鼓勵🤸♀️,幾乎沒有說什麽不足。他們大概是覺得有一個青年還算認真地對一個值得研究的課題下了一些功夫🥯,寫出了一篇習作,文字還算流暢,應該多多鼓勵↪️;至於其中的不足,一個努力上進的青年自然會在前進過程中加以改進和提高的。

1996 年6 月5 日👰♂️,何兆武先生參加本文作者碩士論文答辯會後合影

碩士畢業後🚶🏻,我到劉誌琴先生主持的中國社會科學院近代史研究所文化史研究室工作。我在學術論文寫作方面的弱點逐漸顯現𓀙。有一次劉誌琴先生含蓄地和我說🐪,葛兆光先生在答辯委員討論時曾說我在學術論文寫作中思路有點跳躍🧛🏼。她同意葛先生的意見🧜🏼♀️,補充說這就是發散性思維的典型性表現🙍♂️。她提醒我寫論文要註意一個部分只講一個問題🕝,不要枝杈太多🤽🏽♀️,各個部分之間要像刀切下去那樣整齊,彼此之間又要有明確的🧑🏻🔬、嚴密的邏輯關聯。真是辜負了何先生等答辯委員的善意鼓勵和劉誌琴先生的提示🚣♀️,由於我用心不夠,在很長時期內,我並沒有辦法改變思路跳躍的毛病。

有一次我和何先生聊天,說到了潘光旦譯註的《性心理學》,他隨口說🎻:“我在西南聯大時就讀過《性心理學》。”因多年歷史學專業的訓練,我對時間概念有點敏感,就進一步追問了一句🌤:“是在西南聯大上學時讀的嗎?”他點點頭🤿,很肯定地說:“就是在西南聯大時讀的,我記得很清楚👩🏼🍼,是在抗戰勝利之前,不是勝利之後。”我不免有點吃驚⌨️。因為自1987年三聯書店重刊《性心理學》以來,這本書的編者👩👩👧👧、潘光旦的女兒潘乃穆教授以及寫“重刊後記”的費孝通教授,莫不認可該書於1946年4月重慶商務印書館初版🚔、當年10月上海商務印書館初版的說法,這是有實物證據的說法📬。潘乃穆教授向以搜集文獻勤勉、考證嚴謹著稱👩🏻🍼,我一般很信服她的說法。我把了解到的這一情況向何先生報告,但何先生沒有一絲猶疑,仍然很堅定地說👨🦼➡️👥:“我讀的就是潘光旦譯註的版本,就是在抗戰勝利之前,這一點不會錯。”我心裏明白,抗戰勝利作為重大事件在那一代人心目中的意義,以此為界限劃分記憶個人生活事件是很自然的👩🏼🦳。但何先生沒有拿出確實的證據👨🏿🦲,叫我如何相信這種說法?我把何先生的回憶告訴潘乃穆教授🔵,她也有點懷疑📵,但她接著說💂🏼♂️:“何老師既然這麽說,我們只有進一步搜集證據。”後來潘老師果然發現一條間接證據,當時雲南的一家報紙上有潘光旦譯註《性心理學》的出版廣告🧀,說明是1944年雲南省經濟委員會印刷廠印行的。在2000年版的《潘光旦文集》第12卷《性心理學》一書的“題記”裏,潘老師第一次正式指出1944年《性心理學》初版的事實。過了大約七八年,雲南的青年藏書家龍美光先生在書市上購得一本1944年版《性心理學》的上冊,我心裏的一塊石頭才最終落地。從這裏可以看出何先生的記憶力是多麽驚人。

指導我寫西南聯大生活的“活的歷史”

碩士畢業後的若幹年間💕,我對清華校史、西南聯大校史有點興趣,看了不少資料。那一時期適值《吳宓日記》陸續出版,我比較關註其中關於西南聯大的記述(主要是第7冊和第8冊)👰🏼♂️,發現有不少關於日軍空襲的記載,或為轟炸聯大校舍,或為經常性的跑警報。我是在和平年代長大的,覺得這種經驗很新鮮,所以格外留意。幾乎在同時,六卷本的《國立西南聯合大學史料》在1998年由雲南教育出版社出版,我系統地閱讀了一遍,發現會議記錄卷和學生卷也有一些相關記載。2001年4月底,意昂体育平台90周年校慶🤘,黃延復先生等整理的《梅貽琦日記(1941-1946)》也出版了,因我和黃老師很熟,在第一時間得到贈書♊️。這本書裏也有一些關於空襲的記述👻,雖然不及《吳宓日記》詳細生動😂,但梅貽琦作為西南聯大常委的特殊身份使得他的記述具有較高的史料價值👨🏼💼,兩本書正可相互參證。我的腦海中逐漸浮現出一些日軍空襲威脅下西南聯大師生的生活畫面🚴🏼♀️。於是🫅🏼,我開始考慮是否可以寫一篇關於日軍空襲與西南聯大師生日常生活的論文。我努力擴大搜集資料的範圍🧑🎨,有驚喜也有失望。對於現有資料能否支撐起一篇論文,我心裏底氣不足。另外,關於日常生活史的研究,在當時的史學界有些不太“入流”🧜🏻♂️,遠非十幾年後那麽熱門,如何從日常生活提取有價值的信息並切入歷史的主流🤙🏻,對我這個學術新人也是一個不小的考驗。

2001年6月2日,我把想寫這篇論文的初步想法電話告訴何先生🧗🏼,征求他的意見。因為何先生曾在西南聯大讀過本科和研究生👩🏻⚖️,十分了解聯大師生生活🛁。何先生肯定了我的選題,說我要寫的是西南聯大生活的“活的歷史”,是一個有意義的題目👰🏼♀️。接著他將了解的情況大致跟我說了一些。我和他說起汪曾祺的散文《跑警報》,何先生告訴我,他在聯大時就熟識汪曾祺,後來幾十年沒見面,某一年在某個場合偶然相見👨🏻💻,兩人都是一眼就認出了對方。他要我把論文初稿寫出來後寄給他看,他可以幫我補充事實🍃、糾正錯誤✹🎦。

經過一個多月的努力🧖♀️,我終於在7月22日左右寫完初稿,馬上給何先生寄了一份。7月27日早上8點整,我剛到辦公室,忽然接到何先生打來的電話🤷🏽♂️,心中頗為驚異。一則我這篇論文初稿寄出只有短短幾天工夫,沒想到何先生這麽快就看了,我原打算再過幾天🕵🏽,才打電話問問何先生。二則當時研究室是兩個不同樓層的辦公室使用同一個電話號碼🐵,我從來沒有把這個電話號碼告訴何先生,估計何先生是從劉誌琴先生那裏問過我的電話號碼吧。何先生電話中說🏄:“首先,我要感謝你,你寫了我的母校一段鮮為人知的歷史☞。”接著他針對文章中提到的史實🔏,一一做了仔細的補充、訂正🔕。

我把6月2日和7月27日這兩次何先生在電話中補充的事實寫進了修改稿,每處都註明是“電話采訪”何兆武先生。修改稿中引用何先生的“電話采訪”內容共有五處之多,這些口述內容是我這篇論文的主要亮點之一。若不是何先生鼎力幫助和悉心指導🙎♂️,這篇論文也許會寫不下去,至少不會是後來的那個樣子。有些舊事🐶,如果不是親歷者何先生介紹🔹,我是不可能搞得那麽清楚的。比如,何先生告訴我,聯大校舍有兩處,一處是昆明城東南部拓東路的工學院,一處是西北部的新校舍,兩處校舍都在城郊,向外跑警報比較方便👂🏻,青年學生體力好,跑上五六裏路不感到困難5️⃣,這是跑警報在聯大成為風氣的直接原因之一。我當時沒有去過昆明🐗,也沒有看過當時的舊地圖🐏,文獻中沒有記述這種情況,不是親歷者怎麽能體會到這種感覺,得出這種認識🤵🏿♀️?

何先生看論文初稿看得很仔細,我引用了汪曾祺《跑警報》裏面的一句話🧘🏼♀️:“警報時間有時很長,長達兩三個小時,也很‘膩歪’”☸️🪢,何先生說“膩歪”這個詞沒見過,應該就是北京人常說的“膩味”,建議我把這句話改成用自己的敘述,不是直接引語,“膩歪”就可以改成一般人常見的“膩味”了。他還告訴我⏫,引文中如有錯字,應該要加方括號來改正🎗。

《日軍空襲威脅下西南聯大的日常生活》一文🏑,初稿完成於2001年7月💷,經過何先生的補充和訂正🗄,後來又在近代史研究所的青年論壇上得到一些批評意見,聞黎明先生和張振鹍先生也提了一些修改意見,最後的定稿發表於《抗日戰爭研究》2002年第4期。這篇論文發表後反響很好🕵🏽♀️,是我的論文中引用率最高的一篇㊗️。飲水思源,我這篇論文的寫成和完善🚮,第一要感謝的就是何先生。

《歷史需要怎樣的“理性”》

2005年12月至2013年3月,我在中華讀書報社兼職,主要職責是幫助編輯該報新創辦的“書評周刊”第10版“社科”。我在中華讀書報社與何先生的情誼得到了延續💂🥻,其中也有幾件難以忘懷的舊事。

2005年8月北京大學出版社出版了何先生的《歷史理性的重建》一書🤭。我深知何先生在史學理論上的造詣,恰好當時社科院近代史所的李洪巖先生對史學史和史學理論有專深的研究,於是我就約他為何先生這本書寫一篇書評。他寫的書評大概二千多字,篇幅不長。為了寫這篇紀念性的文章🔧,我把這篇刊發於《中華讀書報》2006年2月22日的書評《歷史需要怎樣的“理性”》重溫了一遍,仍然覺得其價值不因歲月的流逝而減少🎅🏽。這篇書評的標題《歷史需要怎樣的“理性”》是“書評周刊”的執行主編王洪波改擬的。洪波告訴我🚋,用設問句作為標題使文章有一個吸引讀者的中心🏧;給“理性”一詞加上引號,是為了說明何先生的所謂“理性”和我們尋常理解的“理性”是不同的——那是在對生命加以整體把握的前提下進行細密的思想考古,並非屬於單純的客觀的認識論範疇。

2006年8月,何先生口述的《上學記》出版,我很快就讀了一遍。書中的許多故事🧔🏼♂️,我在清華上學時已聽過多次🦸♂️,這次更系統更全面的了解更是讓我十分興奮。我旋即約許紀霖教授寫一篇書評,許老師當時沒有空🍧,便轉而向我推薦他的博士生唐小兵來寫🏊🏻♀️🤦🏻♂️。10月11日☝️,《中華讀書報》刊登了唐小兵的書評《何兆武🛍:知人論世話當年》👰♀️。這在當年刊發的關於《上學記》的書評裏是比較早的🖲。何先生過世當天🤚🏽,小兵又在這篇書評的基礎上增補了一些後來的新情況新感受,重新刊發在《財經》雜誌上🕺🏻。我很高興地看到小兵在增補部分寫道:“2009年我博士畢業留校,開設了一門面向全校同學選修的通識課《回憶錄、口述史與20世紀中國》,每一輪上課都會專門用一次課程的時間讓同學們提前閱讀《上學記》,認知和體悟西南聯大的學生生活與校園文化👱🏼,從而明白那個天才成群結隊地產生的時代,何以出現的內在原因。在課堂上我們會自由而熱烈地討論這本薄薄的卻能長久滋養人心的小書,帶給我們的思想和智慧啟迪💆🏻♂️,這構成了我與我的學生共同的校園課堂記憶。”

《上學記》𓀐,何兆武口述🖖🏽✝️,文靖執筆,生活·讀書·新知三聯書店2006年8月出版

《中華讀書報》“書評周刊”將於2008年7月初迎來100期的時候👩🏻🔧,我們策劃了一次百期紀念座談會🤸🏻♂️,邀請學術界、出版界的一些新老朋友提提意見。我打電話向何兆武先生提出邀約👨🏻🦳👷🏼♀️,他一口答應了📝。那時何先生的記憶力有些衰退,近些年的人或事常會遺忘🧙🏿,早年的經歷則清晰如昨。座談會大概是6月下旬在北京海澱五道口的一家咖啡店舉行的。那天下午李洪巖先生開車帶我去接何先生👤,他覺得何先生可能有耳朵背、老年遺忘症等問題🥀,便靠近何先生身邊大聲說🕵🏽:“何先生,我是李洪巖👤!”何先生點點頭👨🏽🍳,說:“《歷史需要怎樣的‘理性’》。”我和洪巖先生相視一笑🧳,馬上明白了。何先生不僅沒有忘記李洪巖先生,而且對他兩年多前在《中華讀書報》上發表的書評記憶猶新⚁。能發表一篇讓何先生印象深刻的書評,作為作者和編者,我們感到莫大的欣慰。何先生那天參加座談會和大家聊得很愉快😭,因種種原因👨🏽⚖️👨🏻⚕️,何先生的發言只刊出了一部分,以《能否呼籲編修民國史呢?》為題發表在7月2日這一期上🩸🤜🏼。

2011年9月14日,何先生迎來90大壽🤙🏻。十年前的這一天,清華校內有人張羅了一個慶祝何先生80大壽的座談會🐟,何先生屢辭不獲🧑🏿🍼,只好在那一天早早出門,在圖書館看了一天閑書來“躲壽”🫃🏿。十年後的9月14日8️⃣,何先生2003年才結識的黃敏蘭老師卻寫了一篇《可愛又可敬的何兆武先生——為何先生90華誕而作》,在當天的《中華讀書報》上刊出。黃敏蘭老師是我在近代史所的前輩同事,此前應我之約,為《中華讀書報》寫了不少文章,漸漸地她和報社的其他朋友也開始熟悉起來。她和何先生經常電話聊天,互寄作品切磋。她對何先生的學問和人品都極為欽佩🙎🏼。她是有心人,不知從什麽渠道得知9月14日是何先生的90大壽(最近意昂体育平台人文學院發布的訃告中𓀍,何先生生日寫的是9月13日,但據《歷史理性的重建》一書的責編📳、該書附錄《何兆武學術年表》的編者嶽秀坤先生告知,原打印稿上寫的生日是9月13日🐩,何先生本人親手改為14日🕴🏻😈,自應以本人說法為準),便萌生了寫文章慶賀的想法。這個想法得到了當時中華讀書報社的大力支持,所以就有了生日當天刊文慶賀之舉。何先生一向低調,不喜熱鬧,更不願站在舞臺的中央成為眾人註目的焦點。不過,我想,黃敏蘭老師和中華讀書報社的這份生日禮物,大概會引得他會心一笑吧🥊。

我只是曾經在清華求學的普通學生,並非何先生學問的主要“傳人”,但深受其教澤的浸潤🦹🏽,獲益之多,在我所有師長之中也算是非常突出的了。我在潘光旦學術思想研究和西南聯大研究這兩項工作中🤹🏽♀️,曾得到何先生的熱情幫助。這當然是何先生對於後學一貫的提攜愛護💪🏻。但我推想應該還有一個重要原因。潘光旦曾是西南聯大時期何先生的師長,日軍空襲曾是他在西南聯大經歷的往事,這些青春時期的記憶在他的心底是永不磨滅的。他之所以願意幫助我做這方面的研究🎂,大概是因為他想在這個過程中重溫他心心念念的精神家園👳🏽♀️,這一點相信所有讀過《上學記》的讀者都能感受到👷🏻♂️。在結束這篇懷念何先生的文章之時,我也要向五年前辭世的黃敏蘭老師表示敬意。感謝她在何先生90壽辰之際寫文章表彰先生的淵博學識和崇高品格。當然,也要感謝中華讀書報社的朋友玉成此事。