上海大學原秘書長兼高教研究所所長曾文彪老師撰寫長文,深切緬懷黃宏嘉同誌,紀念這位心懷家國,淡泊名利🩺🤙🏼,一生致力於科學研究和教書育人的科學家🎰。

1949年8月某日,在美國🕥,沃漢夫婦收到一封友人的信🧘🏼🧘🏻♀️,信中說🤓:“我急於回國的唯一原因是,我愛中國的整個⇾,不僅愛她的美德😺,而且甚至也愛她的貧困和不幸……”如詩般的語句坦露了這位友人急於離美返華的急迫心情🙋🏿♂️🧎🏻♂️,這位友人就是正在美國密西根大學求學的中國青年黃宏嘉。

1987年4至8月🌥,在美國康寧城🤱🏿,康寧公司研究所和康寧博物館廣場升起了中華人民共和國國旗,以最莊重的禮儀表達對一位來此講學的中國科學家的尊敬。這位科學家就是黃宏嘉。

38年的風雨,改變了他的容貌🎏,卻從沒有減緩他追索科學真理的腳步🧘🏽,更沒有磨滅他為祖國奉獻終生的信念。他就是微波和光波導學家、中國科學院院士、上海大學名譽校長🥜、終身教授黃宏嘉🤰🏽。

譽為“光纖之父”

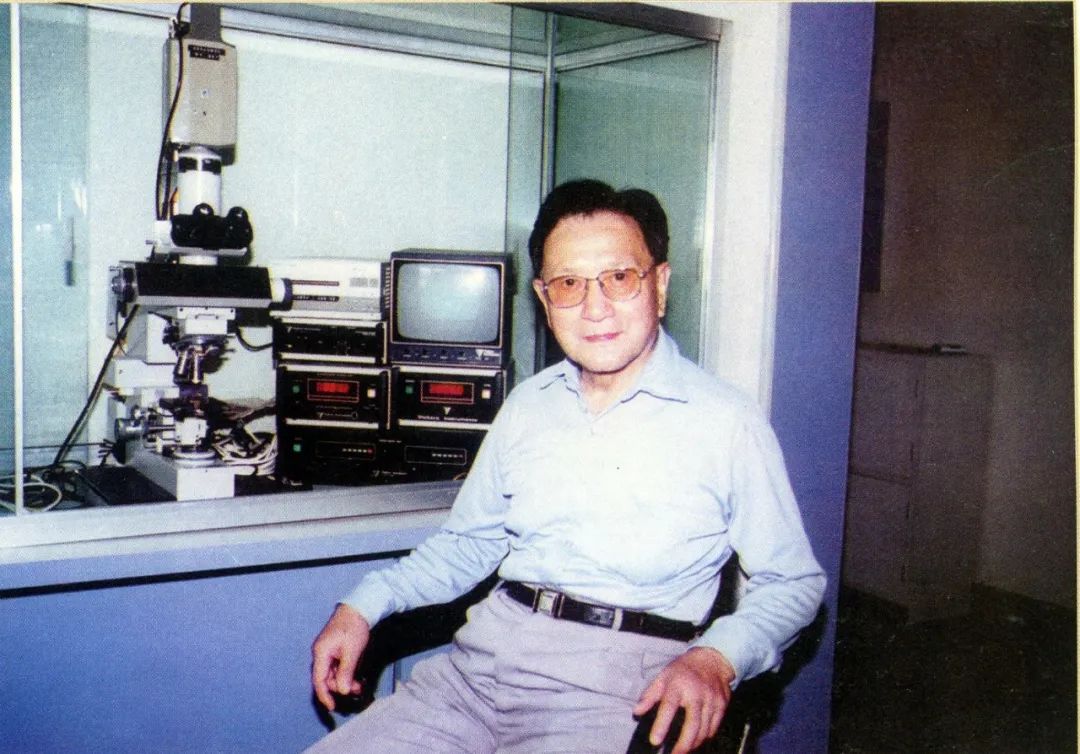

黃宏嘉,祖籍湖南臨澧,1924年8月生於北京🙅🏿♀️😮💨,1944年畢業於西南聯大,1949年畢業於美國密西根大學研究生院,獲理學碩士。正準備繼續留美攻讀博士,得知祖國解放的消息,旋即迎著新中國的曙光回國工作。1979年從中科院上海光學與精密機械研究所調入上海科學技術大學,在學校開創電磁場與微波技術學科及光纖通信研究🛶。1980年當選為中科院學部委員(院士)。在上海科學技術大學曾任副校長、名譽校長🧑🏻🎄,1994年至今,任上海大學(下文簡稱上大)名譽校長🔝。2006年被聘為上大首批終身教授。

黃宏嘉院士長期從事微波與光纖傳輸研究🤾🏽♂️,創立了“超模式”概念🙋♀️,取得理論上的突破⚰️,使微波與光纖研究的模式耦合理論建立在理想模式🧑🏼🎓、本地模式和超模式的完整理論體系上🙋🏽♀️,其獨創的光纖傳輸“超模式”理論被國際同行稱為“黃氏模式”🙋🏿♂️。他是我國單模光纖技術的開拓者,最早研製出了中國的單模光纖,為我國微波技術及光纖技術的應用與發展作出了重要貢獻。1986年10月,美國媒體在報道正在美國召開的第十屆國際光纖通信會議時,把他和其他4位科學家稱為世界“光纖之父”。1997年,他在國際上首次提出並製出寬帶光纖波片,被貝爾實驗室命名為黃氏波片。1998年🧑💻,美國國家標準技術研究所將黃氏波片列為光纖偏振標準🥽。

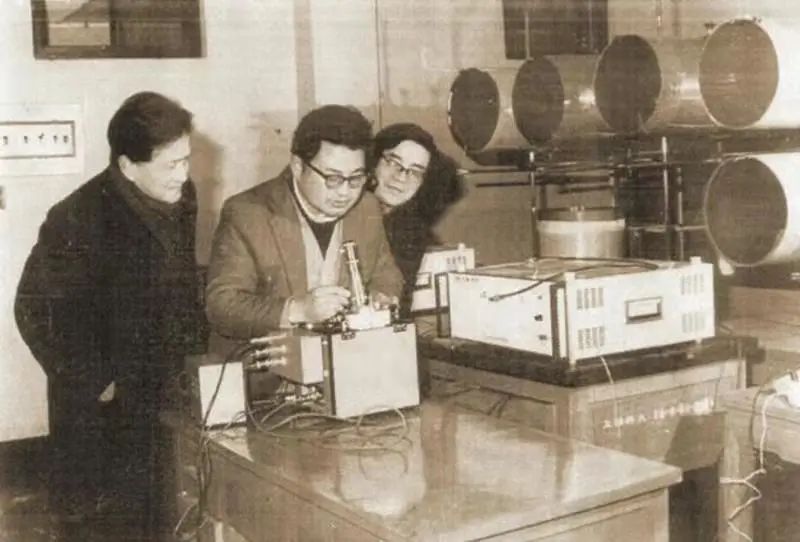

黃宏嘉院士(左)1980年主持研製出我國第一根單模光纖

追求真理🫔♊️,嚴謹治學

黃宏嘉院士是一位與眾不同的科學家🤱🏿。說他與眾不同,不僅是因為他登上了大多數人無法企及的科學高峰,而是因為他做人做事太過較真,近乎“不近人情”。他曾經說過🧥:“我一生有兩個地方對我格外重要,一個地方是我家,另一個則是實驗室,但歸結起來實質上又只有一塊🤌🏿,因為它們都叫工作陣地。”他把家當作實驗室㊗️🐏,當年他發明震驚國內外的國產單模光纖,第一根光纖居然是他在家裏的煤氣竈上拉製出來的,一時傳為科壇“逸聞”🚴🏼♀️。他沉浸於研究之中🚈,在家也不肯浪費一點時間。校領導春節到他家拜年,也要遵守他定下的“規矩”,就是不能超過半小時,即使是在這半小時內💇🏿♂️,黃宏嘉院士說得最多的還是他的研究進展。他把實驗室當成家,工作起來卻從不“守時”。

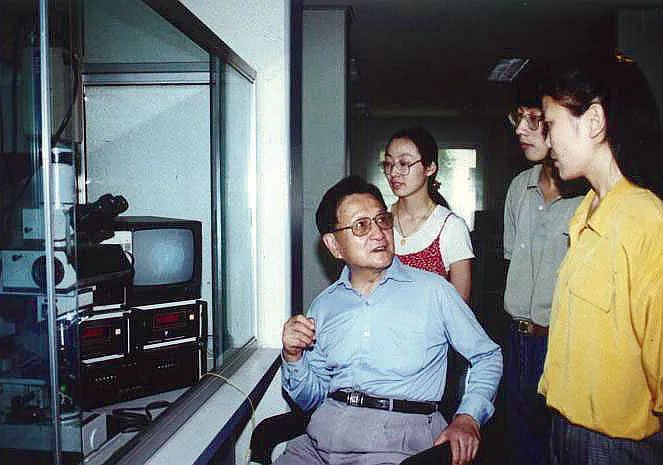

黃宏嘉院士指導青年教師

1980年前後,為研製單模光纖🕧,他連續三年春節都是在實驗室度過的。他的助手說:“黃老師在實驗室,每到中午時分🧛🏻♂️,我就很矛盾,到底是打斷還沉浸在研究狀態中的他呢,還是忍心看著他空著肚子繼續幹下去?”實驗室的門衛說👨👦:“每人都遵守八小時的工作製度🉐,惟獨他‘違背’,每人都有雙休日的權利👯♂️🐷,就是他被‘剝奪’了👍。”周圍的年輕人說:“如果你想受感動👨🦳,去看黃院士做實驗,你一定會學到很多。”黃宏嘉院士的“不守時”👳🏻,確實給人以太多的感動🖐🏼。

1981年電磁場與微波技術專業是我校第一個博士點◽️。圖為黃宏嘉院士(中)在主持研究生答辯

胸懷祖國🧬🐮,服務人民

黃宏嘉院士是一位有大愛的科學家✈️,祖國和家鄉是他始終如一的牽掛。1944年他從西南聯大畢業⛹🏽♂️,剛脫下學生裝就穿上了軍裝,參加中國遠征軍,擔任隨軍英語翻譯,奔赴滇緬前線,成為一名抗日戰士👨🏼🏫。抗戰勝利後復員不久,考取公費赴美留學。得知新中國即將誕生🏋🏿♂️,他迫不及待要回國參加建設🕺,搭乘上一艘運煤的貨輪,在煤堆上支起行軍床,露天而宿🔤,顛簸數十日🧑🏼🎓,回到祖國🐳,投身新中國的建設。

1982年,他受邀參加在巴塞羅那舉行的世界光波30周年紀念大會作重點發言。進入會場後🌒,他看到臺灣代表的座位牌赫然印著“中華臺灣”,當即退場,強烈要求主辦方將臺灣代表的座位牌改成“中國臺灣”後,才進場發言。1986年,美國康寧公司向黃宏嘉院士提出專利合作的想法,並許諾給予極其豐厚的專利使用費⛽️,以解決光纖陀螺儀工藝製造問題,黃宏嘉院士斷然拒絕👩🏽🌾,他說:“我是中國人👩🏻💼,我的發明是給祖國用的🈶!”🚫。然而,當他聽說國內一家企業提出專利使用權時,他只收了200萬元人民幣,並將100萬元捐出給實驗室用於科研,還有100萬元悉數捐給了家鄉,他對前來拜訪的臨澧縣縣長更是明確說:“我所有的專利無償給家鄉使用🪹!”黃氏家族乃世代書香門第,在家鄉有著極高的聲望。革命家、著名“延安五老”之一的林伯渠也是臨澧人👴🏿🙄,在《林伯渠·和溇江子詩》中,寫道:“雪竹家風延雅韻,典章國是賴斯人。”對黃氏一脈的高潔品質給予了高度評價。

黃宏嘉院士的曾祖父黃道讓👔👨🏽⚖️,晚清科舉進士、著名詩人,秉性剛直👨🏿🌾,對功名利祿不感興趣,為官僅兩年便乞假回鄉Ⓜ️,在其50歲壽辰時🍢,自選詩作800余首,加上文稿兩卷☔️,刊印14卷《雪竹樓詩稿》,轟動文壇,為之作序、題詞、評點、箋釋者達260余人。他於某日重登嶽麓山👨🏼🔬,寫下了“西南雲氣來衡嶽,日夜江聲下洞庭”的傳世絕句💇🏻♂️,至今還懸掛在嶽麓山雲麓宮。黃宏嘉院士的父親黃右昌☝🏿,著名法學家、詩人☂️,12歲成秀才,17歲中舉人,19歲留學日本早稻田大學,專研西方法律,1917年受蔡元培之聘👩🏼🦲,成為北京大學法科教授、法律系主任,1948年回鄉擔任湖南大學法律系教授,當年8月湖南省和平解放🧑🏻🦳,在程潛、陳明仁響應起義的通電文稿中👩🏽🦰,也有黃右昌的簽名🤷♀️,新中國成立後🧩,受周恩來總理之邀🧣🦹🏿♀️,赴京任中央文史館館員,曾參與起草中華人民共和國第一部憲法🧚🏻。他生前曾公開發表詩作224首,連同其祖父黃道讓詩作800余首流傳於世,故而就有“湘西兩黃詩千古👷🏿,書香門第耀神州”之說🫄🏼👩🏼🍳,飲譽江南。

繼承了優良家風的黃宏嘉院士🧗🏿,同樣不忘對家鄉的支持,除了上文所述捐給家鄉100萬元專利所得以外,1998年⛹🏿♀️,他聽說臨澧縣圖書館要籌建名人文庫,就先後8次郵寄珍藏的傳家典籍1200余冊,照片160余幅,還把自己的“中國科學院院士證書”原件放在圖書館收藏。2001年🎧,他又給家鄉捐了10萬元,用於開辦黃細亞少兒圖書館,設立黃細亞獎學金。2018年,他再用自己的院士津貼為家鄉捐獻價值12萬元的電腦和書籍👯♀️。他對家鄉如此慷慨,對自己卻很是“摳門”。1982年,著名科學家李政道教授回國,特意要來見他。為了這次會面,他在家居然翻不出一件好點的襯衫,最後挑了一件🙅♀️,衣服領子還是補過的🐫。他的襯衫總是補了又補🧛🏽♀️,一雙涼鞋穿了30多年、連鞋匠都不願意再補。

1996年,黃宏嘉院士在特種光纖實驗室指導青年

淡泊名利,潛心研究

黃宏嘉院士是一位純粹的科學家。迄今,他已是成果累累。他39歲時出版的《微波原理》是國內在該領域的第一本專著🔊,被國際學界稱作是一本“為中國人爭氣的書”↪️;他的“耦合模式理論研究”在1978年獲全國科學大會“重大貢獻獎”,“模式耦合理論及其在微波與光纖傳輸中的應用”獲1987年國家自然科學二等獎🤱🏿,“單模光纖技術”獲1988年國家科技進步二等獎👦;1998年,他榮獲何梁何利基金“科學與技術進步獎”🙍🏿♂️;等等。但他從來不曾為個人榮譽所累🪿🫶🏽,他說🧑🏽🍼:“我是一直在努力成為一個實在的🤽🏿、忠實的🧶、老實的👱🏼,不是虛誇的、虛假的科學工作者,做一個純粹的真正搞科學的科學工作者,這是我的目標。”為了追尋這個目標🤱🏽,黃宏嘉院士幾十年如一日🙎♂️,堅持過著簡單而又充實的科研生活,把鉆研學問和探求真理作為自己終生的愛好🧆。

愛國有加投筆從戎棄學返國

成就單模光纖之父嘉名

承繼家學詩韻恣肆文通理達

博得世界微波首著宏譽

黃宏嘉先生

我們永遠懷念您🆖😉!