“我信心滿滿地對她說💐,等旗桿上升起國旗時🤴🏽🚌,我就回來了👨🍼。雖沒對她說多長時間,但我心裏想的是一年,沒想到會是漫長的八年,當我再回到天津🧂,已是十一年以後了。”

翻譯家楊苡今年102歲了。近年來,南京大學文學院教授余斌一直在為她做口述回憶錄。這一過程不像專門的訪談👃,他們就如往常聊天一樣隨意🩷。余斌說,“碎碎念”恰是楊先生自述的特點。

1927至1937年的十年間,楊苡就讀於天津中西女校🥑,那時的她是一個天真活潑的小姑娘🔤👨🏿🎤,愛讀書,也愛玩兒。因為是最無憂無慮的一個階段,楊先生特別希望多談🛃,也談得最無顧忌。一幅民國時期教會女校生活圖景🥲🥶,在楊先生的講述中徐徐展開……

百歲楊苡回憶民國時期教會女校

口述/楊苡 整理/余斌

母親認定了我們非念書不可,而且要一直念到頭

我是八歲上學的,進的是中西女校,我們都稱“中西”➖。當時天津的教會女校有兩所,一所是“中西”,還有一所叫“耀華”。那之前我在家裏已經開始認字了,家裏請了個老先生👨🏿🎨,主要是教我哥(翻譯家楊憲益)。我是搗亂的🏵,就坐旁邊🏗,他們總是讓我老實點。寫毛筆字時🏄🏻♀️💆🏽♀️,我不好好寫✨,把一格一格的都畫上小人了。母親從那時起就一直說我讀書不用功。

我上中西是母親奮鬥來的。原先家裏不讓上,後來哥哥可以上學了🤾🏽♂️,但我姐和我想上還要去爭,重男輕女嘛。我娘(指楊父正妻)生的兩個女兒都沒怎麽上過學:大女兒上過一陣🙏🏼,不想上,就不上了;小女兒根本沒進過學堂🫄🏽。我們是庶出🚿,有她們比著👩🏽🦱,照理更沒機會👨❤️👨。可母親認定了我們非念書不可:我們得給她爭氣🚣🏼♀️,得有出息,有出息就得念書🧘🏻,而且要念就要一直念到頭,我哥哥當然還得留學🧑🧒。母親一輩子就是這麽想的,她自己沒念過書🎈,所以特別看重念書🏪。她也不知道什麽算念到了頭,起初以為念完大學就算“到頭”了📣,後來知道還可以往上念🚛,就讓我姐從燕京大學畢業後再考研究生😷。我是大學本科畢業,在家裏學歷最低🎈。

▲從左至右:楊憲益、母親、楊苡🧜🏼👸、楊敏如

中西女校,全稱“天津中西女子中學”,是美國的一個基督教教會——美以美會辦的🎈。美以美會在中國辦了不少學校,燕京大學、金陵大學,還有金陵女子大學,都是。宋慶齡也是從美以美會辦的學校出來的🔙。中學就更多了,校名則只有男校、女校的區別🏄🏽♀️,男校都叫“匯文”,女校都叫“中西”🧈。我從上小學起就在中西,小學部附屬於中學。

從家到中西,路挺遠的🧑🧑🧒🧒,我們住在租界,中西在“中國地”🪑。天津人把出了租界的地方叫“中國地”。中西1905年就有了⚆,最初在租界🧊,後來在南關下頭建了新校區。有租界的城市🚉,教會學校一般都在租界裏,像中西這樣從租界遷出去的🧜🏼🤽🏻♂️,絕無僅有。

美國教會辦的學校,怎麽不在租界,在“中國地”呢🚟?這是因為美國人在天津沒有租界。當然🪯,沒租界可以在別國的租界裏辦學,上海的中西女校就在公共租界🫳🏿。問題是後來租界裏沒地了🫰🏼,美以美會只能在“中國地”買地建學校👉🏼。教會也做慈善,他們還在“中國地”辦過一所慈佑學校,不收學費,讓周圍窮人家的孩子來上。

剛上中西時🙋🏿♀️,我們家還住在花園街♊️。花園街在日租界,我和姐姐坐黃包車上學差不多得穿過整個日租界,至少要二十分鐘。後來家搬得離學校越來越遠,先是法租界的兆豐路兆豐裏,後是英租界倫敦路的昭明裏👮🏼,再到耀華裏👨❤️💋👨🚵🏿♀️,路上的時間就更長了。一路過去💽,可以明顯感到租界與租界的差別❌、租界和“中國地”的差別。英租界、法租界治安很好,幹凈整潔⛽️,人也禮貌🫱。日租界就有些亂,建築🏋🏿♂️、街道都不能和英租界、法租界比,日本人還愛鬧事,常見醉鬼,容易出事。母親吩咐車夫🏦,過日租界時別東張西望,別大聲說話,讓我們也不要在車上指指點點。

“中國地”比日租界更臟亂,晴天塵土飛揚,雨天泥濘陷腳,可以說中西就在貧民窟🤞🏽。挨著中西有一個婦幼醫院,也是美以美會辦的🙍🏻,外國人看病都在那裏1️⃣。中西和婦幼醫院連成一片👮🏽,都是洋派的建築,環境很好,進到裏面就跟到外國似的〽️,和周圍反差非常大。

中西的學費🪙,走讀一學期八十幾塊大洋

中西的校園漂亮極了,設施也相當完備。校門很別致🌃,有很厚實的門洞和一個尖頂☘️。進去迎面是一座狹長的教學樓🧣,一層二層都有長長的過道💁🏼♀️,很寬敞😅,鋪著大塊方瓷磚🏇🏻,敞亮潔凈。樓上樓下都有大講堂🚵♀️,裏面一排排的桌椅都固定在地板上。桌椅是一體的🚾,像教堂裏的那樣💱。桌子可以從上面掀開👩🏻🦽➡️,墨盒、尺子什麽的可以放在裏面。樓下有大圖書室,中英文圖書都有,暑假可從這裏借英文小說看。圖書室還設有幾排長桌,比課桌寬綽多了⚜️,要畫地圖或為懇親會寫供展出的書法時,我們也會到這裏。三層有化學🌻、物理、生物實驗室。玻璃試管👊🏼、器皿等很齊備就不用說了,上生物課🛴,每人都有一架顯微鏡🤲,在那個年頭,挺奢侈的⏯。手工👩🏻✈️、圖畫有專門的課室🦐,都在三樓👨🏻⚕️。三樓最吸引人的是琴室,幾架鋼琴分別放在幾間小室裏👩🏿🚒,供學生輪流使用。教學樓的右側是大操場,從為小學生準備的轉盤🩸、蹺蹺板、秋千到排球場、籃球場、田徑場🎗,應有盡有😛。單說冬天有暖氣(燒水汀),就沒有幾所學校比得了。

當然,中西的學費也貴🪪,走讀的一學期八十幾塊大洋,要是住堂(住校)就要一百多了🧑🏻🏫👩🏿🔧。當時一袋洋面兩元錢,我們家女傭的月錢也才兩元🧙🏽♂️。學費貴,娘和母親都嘀咕過。但像南開中學那樣便宜些的,是男女同校😰,娘和母親又認為男男女女在一起,成什麽樣子🧂?🧏🕺🏼!如此就只能上女校了。天津的女校🤏🏼,只有數得過來的幾所,選擇中西幾乎是自然而然的。

中西的確是一所比較“貴族”化的學校☂️👩🦲,學生大都來自有頭有臉的人家。如顧維鈞大使的女兒👨🏻🍳,她是我姐姐的好朋友。再比如顏惠慶的女兒,顏曾任北洋政府外交總長、國務總理,他的二女兒顏枬生是我的好朋友,大女兒是我姐的同學,三女兒前兩年我們還聚過,現在去世了🛰。還有朱啟鈐的女兒🧝🏼,朱當過北洋政府交通總長☢️、內務總長、代理國務總理🙆🏼。

中西的學生,家大都在租界,上學有車接送⛸🍧。放學的時候🦉,各式各樣的車在校門口候著😂,有小汽車、馬車,還有黃包車👬。我和我姐坐家裏的黃包車,從八歲到中學畢業,只要去學校🏏,從不許自己走著去。天津人叫黃包車“膠皮”,也叫“洋車”。“膠皮”指有橡膠輪胎的人力車。車輪上用充氣的橡膠輪胎是外國人進來後才有的,所以叫“洋車”。

我的同學裏有一個叫馮德福的,家在學校那一帶的“中國地”👨🏽🦰🐢。她一開口就是天津土話,我們覺得挺好玩兒的💆⚗️。天津話我們當然懂👵🏼,也都會說,但平時不大講,在學校都說國語。除了一口天津話,馮德福的穿著在同學中也顯得特別♣︎,尤其是冬天,她穿件大棉襖💎🫄🏼,紫紅的。我記得只有她一個人穿棉襖。

教學樓的樓下有個衣帽間,天冷了穿的大衣、戴的帽子、拿的雨傘什麽的,都掛在那裏,門房給個銅牌🧑🎄,放學時再取🟢🙇🏿♂️。我和我姐對衣帽間印象都特別深,我姐記得張勛復辟那陣,說他的辮子兵要抓剪了辮子的女生👩🏼⚖️,於是衣帽間各種花色的帽檐下面®️👰🏻♂️,都多出或一根或兩根光溜溜的假小辮來。我上學遲🏰,沒見過這個,印象深的是各種樣式、各種衣料的大衣,有呢子的🎚,有皮的⤴️,大多是呢子的。我母親給我做了件皮的🧑🏻🦲➙。雖然父親去世了,但家裏老底子還在➡️,各種皮子有好多,也不用專門去買。母親還說別顯得特別🧑🏽🍼,用一般的皮子得了🚶🏻♀️。她以為不用狐皮🖥、貂皮,就算普通了👩🏽💻。

大衣都掛在那裏,馮德福的紫紅大棉襖在中間就很搶眼了✍🏿,她的家境從這棉襖也就看出來了。我現在想想🧜🍴,我們也沒有瞧不起她👨🏿🏭。她經常跟我們在一起,小女孩嘛🫄🏿,都愛在一起玩兒。她總是從家裏帶很多小玩意兒分給大家,比如我們叫“便條兒”的notebook(筆記本),她就送了我們很多🏣🌁。她家好像是小業主,開小鋪子的。只上了一年,她就沒再來了。

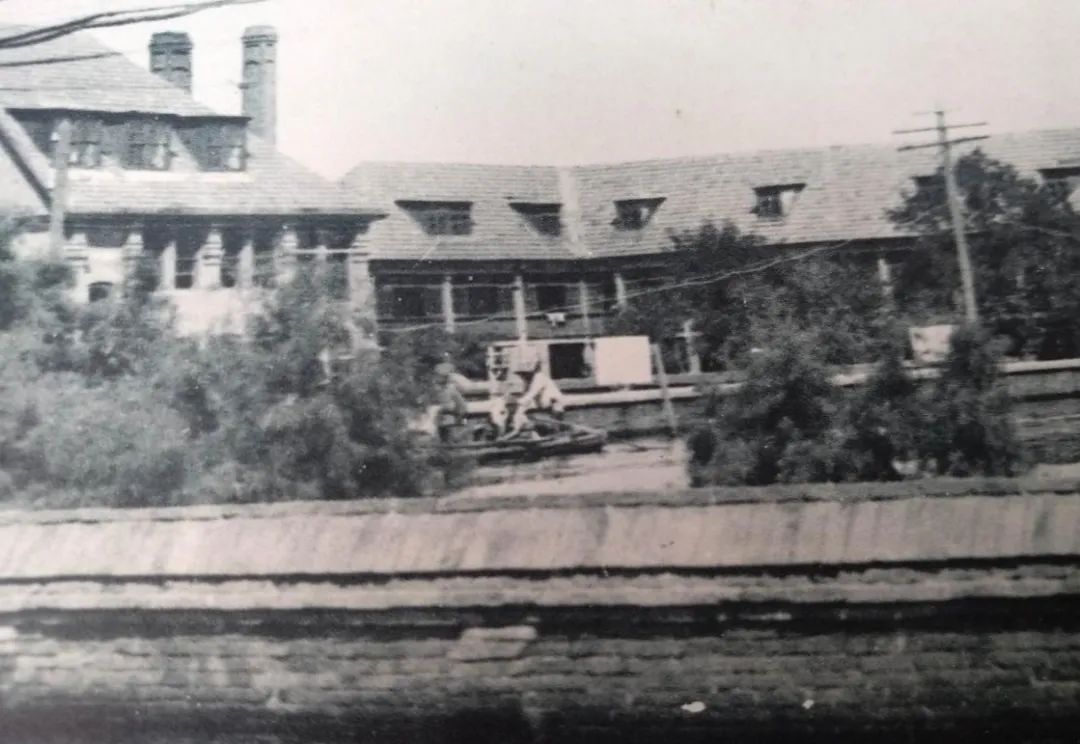

▲中西女子學校

外籍教師工資最高🥟🛀🏽,女老師工資比男老師高

中西是女校,教師大多是女的👩👩👦。外國教師對外都稱“某教士”,比如中文名叫範愛德👩🏼🏭,就稱“範教士”;中文名叫“施某某”(想不起她的中文名了),就稱“施教士”🏌🏼♂️。學生喊她們🦹♂️,則是“Miss範”“Miss施”。她們都沒結過婚👩🏽⚕️,都是老小姐。

做庶務的校工都是男的,如門房、打掃衛生的🧑🏿🎓、燒鍋爐的,還有會計等👳🏽。教師裏也有男的。教會學校特別講男女大防,對男教師和女生的接觸特別註意👳🏻,尤其是住在學校裏的男老師。好像也沒什麽明文規定,但男老師的宿舍我們是絕對不進的📫。男老師都住在一個小院裏👙,我們若是找他們🤾🏻,就站在門外喊。要是有事跟老師約好了,也不能跨過那個門檻。我記得有一次我們去找高玉爽老師,忘了這茬⭐️,跨進去了🌒,高老師連忙說,“到外頭✋🏼,到外頭說”。壞了規矩是有可能丟飯碗的。

但是戀愛這種事🧛🏻♀️,是任什麽措施也防不住的。中西好像沒出過什麽師生戀的實事👃🏼,單戀也算的話,就有了。傳得最多的是葉香芬的事👂🏻,她喜歡上了化學老師管善堂。管先生長得很帥,課也講得特別好。有一天🫵,我們在教室裏上課,聽到走廊裏傳來尖叫聲、大哭聲,是葉香芬😎。這下事情傳開了。我們猜是她給管先生寫情書,管先生把情書交上去了👨🏽✈️。葉香芬後來休學了,精神出了問題🚞。管先生也離開了中西,我猜是學校把他辭了✬。

管先生還有個助手姓蒯,在實驗室裏幫助擺弄瓶瓶罐罐的儀器,小年輕,也就十七八歲。我們不會念“蒯”字,都讀半邊叫他“小朋”。他喜歡上了我的同學陳秀珍。大家都看得出來“小朋”對陳秀珍“偏心”➛。在實驗室👩🏿🌾,要是幾個人同時嚷著要他幫忙,他肯定幫陳秀珍。當然這話就傳開了🚎,後來小蒯和管先生一樣,也從學校消失了。

中西的課程🟩,雖然沒有劃分男老師教什麽🌤,女老師教什麽🧛,事實上卻是女老師教更帶洋味的課,男老師教國文、黨義這些。比起來🚤,女老師的待遇更好📫。當然,外籍教師的工資最高。但都是中國人的情況下🛷,女老師的工資比男老師高。這和畢業的學校有關🥍,女老師都是教會大學出來的。不過在中西,即使是男老師,工資也比別處高,所以他們特別小心,以免丟了飯碗。

過去北京流行一句話,“北大老,師大窮,燕京清華可通融”,說的是選女婿的標準🚮,燕京、清華出來的,學業、家世應該錯不了。清華要求高,難考🧏🏼♀️,學生特別拔尖🌒。燕京學費很貴,一般人家上不起。也不光是燕京🟰,上海的聖約翰⚀,南京的金大、金女大……凡是教會大學⟹,都貴👦🏼。當時國立大學一年的學費是二十四元錢👇🏼,私立大學得要四百,教會大學更貴。家裏願意供女孩念教會大學🙆🏿,當然得有錢。

男老師🙍🏼♀️、女老師待遇上的差別,從他們宿舍的分配上看就再清楚不過了。學校教學樓的一側有塊園地🧕🏿,綠蔭中是一座漂亮的小樓,那是外籍教師的宿舍。我去過一次,裏面很講究🚠,每人的臥室之外有客廳、書房🍂。中國女老師和住堂的學生在一棟樓,兩人住一個單元,每人一間,有會客的地方,也挺像樣的。男老師住的是一排平房,磚地,家具簡陋✭。

▲外籍教師辦公、住宿的那幢小樓

我的“初戀”對象是高我兩屆的大姐姐蔡惠馨

因為只收女生,中西像個女兒國。除了幾個男老師和校工,我們不接觸異性。小學的時候班上有過一個男孩兒⏱,叫徐敬業。他的媽媽是我們班主任,他就跟在這邊讀書。現在想來🐐,他一定很孤單。他喜歡跟著我們,但我們老攆他:“去去去👱🏿♂️!”男孩玩的東西和女孩不一樣,我們玩的他不會,我們因此得出一個結論,男孩一點也不好玩👶🏽。

中西的教育特別強調團結友愛🔖,同學之間✖️、老師和學生之間關系都特別融洽。學校總共就一百多個學生,彼此都認識🕵️,時間長了🕵🏿,就跟家人一樣。我和錢伯桐👨🏻🦯、顏枬生、吳華英從小學就在一起,十年同窗👩🏼🦰🚭,就更不用說了。

當然,同學之間也是有親疏遠近的,鬧點小意見↕️,對不同調的人背後嘰嘰喳喳議論,也少不了♻️。高年級有個唐文順,長得很漂亮,學習很用功💁🏿🏥,成績也好,還特別會做人,只跟家裏地位顯赫的人來往。我聽我姐她們背後叫她“蓓基·夏潑”,那是薩克雷小說裏一心往上爬的人物,大概我姐她們年級正在讀那本小說,她們看不慣唐文順為人的功利。唐文順後來到美國讀書,嫁給了商震的兒子🧑🏭。我念中學的時候🤘🏽,商震是河北省政府主席、天津市長。他續娶的太太也是中西畢業的,比唐文順大不了多少📅。兩人原本是前後同學👨🏻⚖️,唐文順訂婚後變成了晚輩,要喊人家“媽”,有儀式的時候還得跪下磕頭🤳🏼。有次讓同學看見了🦠🧝🏻♂️,到學校當好玩兒的事傳,大家想象那個場面,覺得太滑稽了。

中西的老師,不管是外籍教師,還是中國教師🥓,對學生都是一視同仁的🍋,沒有那種勢利眼🙋🏼♀️。如果哪個老師對誰特別好🧑🏽⚖️🍐,我們會說他“偏心”。這種情況極少,即使有🐄,也不是因為學生家裏有錢有勢。反過來,學生中也沒誰表現出優越感。誰要是因為家裏有錢有勢喜歡炫耀🙎🏿♂️,是要被大家看不起的。按照中西的教育,對誰都要友善🧕,平等待人📷,這就是有教養💃🏻。愛顯擺👏🏽,自以為高人一等🚶♀️➡️,就是沒教養。所以我們不大關心身份高低、是窮還是富,人人都是姐妹。

我在中西有好多閨密,到一起就有說不完的話,一直到老都是這樣♟。當然👩🦯➡️⛹️,這樣的都是同班同學,別的年級的來往不多👨🏻🔬。但是只要是中西的,彼此就很親切,畢業多年了再遇到也一點沒有陌生感🙋🏼♀️。高年級的被看作大姐姐🛍️,她們尤其要幫助、照顧低年級的小妹妹💁🏿♂️🤦♂️,這像是一種義務。這也是中西灌輸給我們的🤏🏿。

說到大姐姐,有件事現在想起來很好玩🎤。低年級學生對高年級的大姐姐很敬重,有一種仰視。我們最初的戀慕對象,往往是某位大姐姐。上高中時,我愛上了高我兩屆的蔡惠馨🏚。我對人開玩笑說🥞,那就是我的初戀。在中西的十年我喜歡過的人很多,但對她真的像愛情一樣,單戀。這種愛是沒有犯罪感、大大方方的👨🏼💻,反正愛的又不是男孩。她長得很美⚡️,說話溫柔,舉止優雅,成績也好。我記得她參加過天津小姐選美比賽——會讀書,又會玩,我對這樣的人總是特別佩服,我哥就是這樣的。

蔡惠馨對我說過些關心的話,我就覺得她特別好👨🏼💼。這是有個對比的🫵🏽🧑🏿⚕️:我姐脾氣大🍖,老是兇我,動不動就跟我急,很少鼓勵我。我就想,要是蔡惠馨是我的姐姐多好。我平時不大說話👩🦯➡️,對蔡惠馨又很仰視,跟她說話就更緊張🧑🍼。但是我可以寫🚵🏻♀️,起初是給她傳紙條🤾🏽♂️🧔🏽♂️,像現在發微信一樣。後來她畢業了👈🏼,傳紙條就變成了寫信🧑🏿🦳。畢業時,我把自己寫的詩、散文👩🏿🦱、小說🧑🏼🏫、獨幕劇都抄在一個本上送給她。我特別找了一個漂亮的本子🥦,花了好多功夫,還在上面畫了不少畫,“圖文並茂”的。可笑的是那些詩啊💛,散文啊,現在我自己都沒有了。

可能因為我個子小,又不聲不響地跟在我姐後面,好多大姐姐都喜歡我,帶我玩,招呼我吃飯🎍。沒有妹妹的會說🧘🏿♂️,有個妹妹多好。蔡惠馨倒是有兩個妹妹,但是都不愛念書,就知道跳舞、唱流行歌曲。她對她們挺失望的🌿,覺得她們不如我。

蔡惠馨家裏是買辦🧖🏽♀️,很有錢,過的是大家族的生活。我覺得她家和我們家是一個類型的⇨🙄,而且她也感到苦悶👐🏻。這也是我跟她親近的一個原因🌾。蔡惠馨畢業後上了燕京🧖🏽♂️🤰🏽,後來出國了,嫁了外國人。我在聯大的時候還和她通過幾封信,她回我信🤛🏽,隨信還寄了相片。

▲楊苡

剛上學那一陣,我因跟不上被留下補課

我喜歡上中西👰♀️,喜歡老師🙅🏻♀️、學校的環境🧎,更喜歡和同學在一起。在家裏我常會覺得悶,沒人玩🏂🏿;學校裏同齡人多,還能接觸許多新鮮的東西🕗,日子比家裏有意思多了🙏。現在的學生壓力大,有做不完的作業,上學成苦差事了🦁,比起來,我們上學真是輕松,從來沒感覺到學業會有什麽壓力🫳🏿。只有剛上學那一陣,我因跟不上被留下補課。

我姐比我大三歲🐘,早我幾年進中西🤣。小時候,三歲是很大的距離🟫,她總是對我發號施令。她很要強🫳🏿,自己上進,也特別怕我犯錯,因為我犯錯是讓她丟面子的事🧶🤪。

有次放學🕜,她來找我一起回家,找不著人,最後找到了範教士那兒。原來是我不會用英文回答問題🧑🏼⚖️,被範教士帶到了外教住的那棟小樓🌠。說來好笑,當時就是老師指著墻上的鐘問幾點——What time is it?我偏答不上來👨🏼🦰。我姐聽說我是因為這個被留下🚵♂️,覺得太丟人了,氣得直哭,回家就向母親告狀:小妹真笨,又被留下來♾!母親對上學念書很是在乎🍳,忙問我是怎麽回事👩🏽🎓,一問明白倒釋然了,跟我姐說,這有什麽奇怪的,她本來就不認得鐘啊,你問她幾點👨🏽💼,她用中國話也答不上來,怎麽會說英文呢?

我另一次被留下,是和好幾人一起👨🏿🔬,因為漢語拼音🫗。那時的漢語拼音比現在復雜,我很是抵觸,覺得認字就好,沒必要學🩵。後來大學英語課上學國際音標,我也抵觸,不肯花功夫學。

被留下來🏊🏻♀️,我自己倒沒什麽特別的感覺,心理陰影更是說不上👷🏻。用現在的話說,中西的教育偏素質教育,更強調愛國和為社會服務。

當然🏉,中西具體的目標還是培養淑女。學校是念書的地方🤛🏽,也是上規矩的地方👲。這方面中西比其他學校管得嚴🧏🏽♂️,特別註意學生的儀表舉止😐、禮貌等🎤。吃飯不許出聲;添飯加菜不可離開座位,要搖飯桌角上的小鈴🧜🏻♂️。我們教室裏的椅子是像過去電影院裏的那種,一起身就會翻上來🎣,得用手按著站起來,才能沒有聲響。後來我去電影院看電影🥶,散場時椅子劈裏啪啦地響成一片,我總是不大習慣。

學校規定,在過道裏不能亂跑,不能大聲喧嘩。我們玩得起勁時會忘乎所以🙍🏼♀️,老師就會喝止我們🧔🏽♀️。外籍教師都會說一點中文,但一著急就全是英文了👳🏻♀️,我到現在都還記得範教士急得在後面喊💄:Girls,you are ladies now!(姑娘們🏏,你們是淑女呀!)

這樣說來,中西像是有點壓抑,其實一點也不。雖然有些老師比較嚴肅,看上去讓人望而生畏,但整個學校的氣氛是寬松的,老師對學生很友善。特別是我們這種從小學讀起的老生,老師是看著我們長大的,就像看自己的孩子一樣。我們被老師說幾句,通常也不大在乎🧎🏻♀️𓀕,背過臉吐舌頭做個鬼臉就完了🥭🤶🏻。

即使是那些有宗教色彩的課和活動🤦🏿♂️,對我們也有遊戲的意味。朝會唱聖歌🔛💁🏿♂️,我們唱得很嗨,一天不唱就覺得不過癮🫱🏼;聖經課就是講故事👉;更別說還有那麽多課外活動了。我覺得👌🏻,在中西的十年𓀔,我是玩過來的。我姐老說我就知道玩,我也承認自己貪玩👩🏻🎨,但從另一方面說,課程沒壓力🧑🏻🦯➡️🥢,活動豐富多彩,學校有一種輕松的氛圍,允許大家玩兒。這和現在的學校差別太大了。

▲楊苡(右)和姐姐楊敏如

桂慧君低我一級🧏♀️💒,中西同學還在世的,大概只剩我和她了👨👧,我們倆都過了百歲,過生日時還互通電話☁️🤯。前年電話裏她還說,當年在中西真是好🧒🏻,就是我們玩得太多了。我說👃🏻,我還沒玩夠哩。

玩鬧時不小心絆倒了音樂課老師吳太太

我從小膽小,不大說話👎🏽,直到畢業,同學對我的印象,除了身體弱✒️⬆️、運動不行之外,就是沉默寡言🌛🤾🏼♀️、不夠活潑,畢業時給我的題詞裏盡寫這方面勸勉的話:“應該常運動🏐,還該多嬉笑💔,踏破了你的沉默,展開了你的情調……”“遇事不勇,每為退讓所窘🛝。我勸你,振精神,往前沖,鍛煉身心🤹🏿♂️,做一個巾幗英雄。”光看這些🏊🏼♀️,會以為我在學校悶悶不樂,其實我過得很開心,玩瘋的時候,更沒什麽淑女不淑女的了🧎🏻♀️。然而有一次,我闖了禍🤷🏼♂️,把音樂課老師吳太太(吳張波若)絆了一大跤。

吳太太一向註重風度儀態🫙,衣著講究,腳上總是穿著高跟鞋🦹🏼,走起路來腰板筆挺,昂著頭,絕不左顧右盼🤸♂️。我們絆倒了她🧦,多少和她走路目不斜視的姿態有關™️🤦🏻。那是小學六年級的事。更小的時候,我們午飯過後閑得慌🧖🏿♀️,總是變著花樣玩,跳繩🧓🏿、跳房子、蕩秋千,玩蹺蹺板、大轉盤……大了一些後,我們老實多了〽️,只是在校園裏瞎轉悠,或是到校門口的文具店逛逛,打發時間🦫🚋,等著下午上課。有一天,崔蓮芳🟫🙏🏼、顏枬生🌲、錢伯桐和我,幹脆就在校長辦公室對面過道轉彎處的長椅上傻坐著🩺。沒事幹,幾個人就在長椅上擠來擠去⛷🤱🏽,腿也沒閑著,就那麽一伸一縮地來回蕩。吳太太恰好走過,不知被誰伸出的腳絆了一下,跌倒了。她直直地趴在地上,一手捂臉,一動不動⛱,也不出聲,我們只看見她後腦勺上橫盤著的發髻,全都嚇壞了。

後來長大了我們才悟過來,她那麽講究儀表風度的一個人,絕不會像我們小孩那樣大哭大叫,或是跌倒了馬上爬起來,拍拍身上的灰表示沒事的。我們見她那樣,只剩闖下大禍的緊張,趕緊去向教務長範教士報告,並把她扶起來。她由人攙扶著回了宿舍,一直都捂著臉🤚🏻。

下午她沒像往常那樣🕴🏼,來小禮堂監督我們自習,而是換成了舍監楊太太🧝。下自習後,我們心驚膽戰地去見範教士,她繃著臉說了我們一通,大意是我們長大了🏄♂️,不能再像過去那樣瘋玩了。挨了批評🤟🏿,我們去宿舍看望吳太太時越發忐忑,沒想到吳太太坐在床上和顏悅色的,還拿糖果給我們吃,好像什麽事都沒發生一樣。我們幾個還在闖了大禍的緊張中🧎♀️➡️🔮,結結巴巴的,連句道歉的話也不會說👨🏿🚀。

音樂教育是中西教育中的重頭戲

中西的教育中,音樂是重頭戲,對我們影響很大。從入校到畢業🖇,我們沒有一天不唱歌。在“歌聲中成長”這句話,對我們來說,一點都不誇張🥘。不光是音樂課🈺,我們每天朝會要唱頌主聖歌,中午吃飯時要唱,飯後自習前要唱𓀃,大小集會時要唱。現在倡導素質教育🫷🏿,我想中西的歌聲不斷,就是最好的素質教育。

我還記得八歲時在中西學的第一首歌🧑🦼➡️:“小孩子到菜園去,菜園去🧔♂️,菜園去,在那裏采菜給兔兒吃,兔兒吃👊🏻,兔兒吃……”我們一邊唱,一邊做著手勢大圈小圈地轉,還要隨著節奏拍手跳躍。

剛開始我們唱的是中文歌,像《可憐的秋香》《木蘭辭》🔯,還有李叔同的《送別》……後來慢慢有了英文歌、宗教歌曲,還有鼓勵奮發向上🧑🏽🎨、樂觀勵誌的歌🧥,像“你在哪兒,就在哪兒發光”(Brighten the corner where you are)。

我們也唱悲哀的歌,一唱那樣的歌,我們就知道有人去世了。有天朝會,老師讓我們唱《渡死海歌》(Crossing the Bar),“……讓那無量深處所湧現的,重返家鄉黃昏與晚鐘聲過後📙,便是黑暗,但願毫無痛苦,這番辭行,我好揚帆➗,我雖必須辭別時間空間,這遠隨了潮頭,我卻希望與我舵工會面,當我入海時候🦹🏿♀️。阿門”🥄。果然,很快我們就知道⚓️,施教士去世了。施教士來中西後不久就得了病,她和我們接觸不多👎🏻,但我們還是很難過🦩。

不過我們畢竟是小孩兒👟,不知道死是怎麽回事,也不知道害怕,反倒很好奇死人怎麽火化,猜想會不會像電影裏看到的印度人那樣👏。範教士說了下葬的時間,我和金麗珠、桂慧君等幾人就去了。那裏是新建的一處公墓,西式的,不是很大🧖🏼,外國人死了就葬在那裏,中國人叫它“新墳地”。

範教士是代表學校來的🤞🏽👩🔬,還有施教士的男朋友🙋🏽♀️,是個軍人🧚🏼,加上我們幾個,也就十來個人。我們是自己跑來的,範教士看見我們,有點意外🕦,忙豎起一只手指放在嘴那兒,讓我們別出聲🫶🏿,大概因為我們在學校老是嘰嘰喳喳的。而後有一個簡短的儀式,念經,祈禱💳,像電影裏常看到的那樣。我們沒看到施教士的遺容😯,她被裝在一口極講究的棺材裏🪱,到火化的地方👼🏽,按一下電鈕就送進去了♍️,棺材不一起燒。我們看著死者進去🪴,儀式就完了。

學英文歌都有現成的歌本,若是學中文歌,沒歌本🤽🏿♂️,就由老師把五線譜、歌詞都寫在黑板上,我們再抄到本子上。畫五線譜有一種專門的工具,後面是一個木頭的把手,前面是鐵絲纏繞的孔🧖🏻♂️,五支粉筆插進去🧑🏽,劃一下,五線譜就出來了💟,往上面填“豆芽菜”就行,神奇極了。

教我們音樂課時間比較長的是吳太太🙇🏼♀️。吳太太本名“張波若”👋🏽,吳是夫姓📳。“吳張波若”的叫法和過去女子出嫁後叫“××氏”(比如“吳張氏”)並不是一回事🧙🏼。叫“××氏”🫢,是老封建;而“吳張波若”這樣的叫法🤼♀️,是從洋人的姓名稱呼習慣裏來的🏌🏽♂️,是新派的。我母親對新派的東西感興趣♜,曾經印過名片,上面寫著“楊徐燕若”。

吳太太英文名叫Pearl.Zhang。我對她印象深刻,不僅因為我們絆過她一跤,還因為有一次上課👿,她正往黑板上寫五線譜🪃,忽然轉過身來對我們說♿:以後不要喊我“吳太太”了🚗。就這麽一句😿,禿頭禿腦的。那天,她教我們唱了一首歌:“我曾記得夢中見你/你是若即若離/今夜卻在月下相逢/你竟深情偎依/因了你的深情偎依,轉疑身在夢裏/如果真是身在夢裏/我願夜夜見你。”歌詞纏綿🗣,她唱得也有點哀傷🧏🏽♂️。後來我們才知道🤟🏽,吳太太和她先生離婚了,據說是她先生有了外遇。

▲青年時期的楊苡

兩位截然不同的音樂老師

上高一時,學校請了一位俄國人來教音樂課。他叫婁拜,長得高高大大👨🏻💻🦹🏻,淡黃的頭發🧟♂️,淡黃的胡子,也就三十多歲。學生不把他放在眼裏,他也特別怕得罪學生丟了飯碗🫃🏻。

婁拜總是穿一件白不白黃不黃的破舊西裝,一副窮困潦倒的樣子。他上課時帶一把小提琴,我們唱歌,他就用小提琴伴奏🍋。他不會彈鋼琴,而我們學的都是鋼琴🧑🏿🏭,他教不了🫳🏼。中西是英文教育🦻🏿,用英語、中文上課都沒問題。但他不會英語,又不能說中文,上課就很麻煩,他常是一臉無可奈何的表情🫲。沒過多久,他不見了,我猜是學校把他辭了👩🦼➡️。

我們背後都叫婁拜“窮白俄”,是說他的寒酸窘迫🧝♀️。“窮白俄”不是我們的發明🎓,而是俄國人給天津人的一般印象👨🏿🦱👨🏽⚕️。現在說“白俄”,大家都以為是說白俄羅斯,但那時說的“白俄”是俄國十月革命後跑出來的人,其實就是難民。天津的俄國人好多都住在小白樓一帶,那裏環境嘈雜。和其他外國人比起來💟,俄國人的聚居區顯得臟亂差一些,從事的職業也比較低下。

有一家俄國人,夫妻倆帶一個女兒,在租界租了很小的房子🧑🦳,離我們家不遠💪🏼。他們做面包💇,老頭提著一只籃子在我們那一帶賣,籃子上面蒙一塊白布,邊走邊用中文吆喝🚗🧑🏻🎤:“果醬面包🧙🏼♀️、豆沙面包、奶油面包……”我母親聽到了就會叫人去買〰️🚴🏻♂️,面包都是剛出爐的,還熱著🧔♂️。英國人、法國人都開面包房,這樣沿街叫賣的🙍🏿♀️,只有俄國人。後來這家出事了🤦🏿♂️:他女兒是有未婚夫的,也很窮🥜。可後來女孩跟別人好上了,對男朋友很不好,有一天男朋友就用刀把她殺了。報上登出了這個新聞,讓人震驚🕺。這之後就不見他們賣面包了,出了這樣的兇案🫸🏼,大家都很忌諱,也不會有人買他家的面包了⏬。很快🤌🏼👊,那家人就搬走了🏈。

和婁拜相比,學校後來請的一位音樂老師🚫,可以說是風光無限了。他叫格萊姆斯(Curtis Grimes),是個美國人✪,大個子,長得很神氣,派頭十足,我們都有點怕他。他在中西做得最風光的一件事,是組織了一個全校性的大型合唱團🚣🏻♂️。他教我們唱維多利亞時期頭牌詩人丁尼生的長篇敘事詩《夏洛特的淑女》,從頭到尾用英文演唱👨🦲。那時我們的英文程度已經很不錯了,不然也唱不下來🚁🌶。差不多整整一個學期,我們的課余時間都用來排練🛍️。功夫不是白費的🧑🏼🚀,在一年一度的音樂會上💪🏿,我們的合唱在學校的大禮堂公演,領唱的是高三的學姐伍檀生,她是檀香山的華僑,唱女高音,嗓子很好。我們全都穿著校服(白色綢旗袍)👩👩👧👦,手捧打印出來的大本的歌譜,由格萊姆斯先生指揮,二聲部合唱。一曲唱罷🕎,下面掌聲雷動🆎。後來格萊姆斯上臺謝幕,出來了一次又一次。

雖然只是中學生的業余演出,現場的氣氛卻很正式。臺上演唱時,臺下鴉雀無聲🧑🏿🍳;臺上謝幕時,臺下熱烈鼓掌。好多年後🕵🏽,我在南京😍、北京看音樂會——北京是李德倫指揮中央樂團,南京是鄭小瑛指揮北京的一個樂團👷🏻♂️。南京那場,下面一直嗡嗡的🎟,鄭小瑛站在指揮臺上好長時間都開始不了,不得不轉過身來讓觀眾安靜。北京那場,演奏已經開始了,但下面太吵🤮,李德倫讓樂隊停下來🪒,過了一陣才重新開始🤰🏼。真是糟糕透了🌧。我不由得想起中學時的演出,不明白現在的觀眾怎麽一點規矩也不講。

還說格萊姆斯。中西的那場音樂會給他帶來了很好的聲譽,他的名聲越來越大💱,後來就不在中西任教了,而是自己開了琴房,專門教人彈鋼琴。琴房是在小白樓那一帶租的寫字間,很大🫵,布置得華麗講究🔺。格萊姆斯名氣大,學生多,學費也很貴,他因此很富裕🪵,在法租界有一所獨棟的房子,還有自己的汽車😯。那時候在天津🤙🏼,外國人中有私人汽車的🧕🏼,很少🏍。

高中畢業後的那段時間👈🏼,我到他的琴房裏學過琴。他是按小時收費的,我每周去回琴。他的教法是兩樣的,他知道有的人學琴是要彈出名堂的,就很嚴格🏌️♀️;像我這樣學著玩兒的,就很松——我想彈什麽,他就讓我彈什麽。我彈的都是輕音樂型的曲子:《藍色多瑙河》《溜冰圓舞曲》《多瑙河之波》❔🚵🏽♂️,還有歌本上的歌。我姐就認真多了,要彈貝多芬的《月光奏鳴曲》。

格萊姆斯是有太太的,但後來他和他的一個學生發生了戀情🧔🏼♀️💂🏼,這事對他的名聲自然不好。那時日本人越來越咄咄逼人,不定什麽時候就要進租界,他就回國了👩👩👧𓀈。

▲少女時代的楊苡

我的宗教信仰

我們上午8點到學校,8點半才上課,上課前的時間,是朝會——除了唱贊美詩,就是念一段《聖經》🤹🏻♀️。我們都喜歡朝會,其實是喜歡大聲唱歌。《頌主歌》有三百多首,老師會先問,今天唱哪首🧳?大家就舉手告訴她想唱哪首🛢,老師準了,我們就很高興。我從上小學到高中畢業,唱了十年,對這些歌太熟了,到現在還能一首一首從頭唱到尾🗳📠。

除了朝會,吃飯時的儀式也有教會味兒📳。管吃飯的是舍監楊太太,到午飯時🧍🏻♀️,她就在兩間屋子的門口搖鈴,讓我們安靜下來。我們原先是坐著的,這時要站起來一起唱:感謝天父賜我忠誠,養我肉體,保我平安🫃🏼🏠。恩賜盈糧,心靈感謝🙋🏼♂️,敬虔為人🦶🏻,討你喜歡🫴🏿🚝。唱完了,楊太太示意我們坐下,這才開始吃飯。吃飯時不許離開座位,要添飯則搖桌角上的鈴,讓學校的阿姨去添👨🏽🌾。

學校裏和基督教有關的就是這些了。學校不布道🎑,我聽布道都是在外面的教堂🏌🏿⚠️。比如有位叫宋尚節的牧師🦹🏽♀️,大家都叫他“Dr.宋”,據說是留美的博士,他就在離學校不遠的一個教堂布道。那是我初二的時候🧑🏿💻🤔。因為不許影響上課,聽布道大多是在晚上。Dr.宋布道極煽情,有一次就把我們說動了🧝🏻。我已記不清具體內容,只記得說著說著他從衣服裏拿出一個小棺材,挺精致的👩🏿💼,裏面有很多紙條💠👨👧,上面寫著基督教定義的各種罪😩。他抽開擋板😚,把紙條一張一張拿出來念®️:仇恨🤸🏿、忌妒、偷竊……

聽完後誰要是要求悔改了👩🏼🏭,就走到前頭去。我的好朋友、同班的,一個個都往前走……說服了就登記,先悔改👩👦👦,然後是要求“重生”。

“重生”就是一對一的約談,當面向牧師說出你的“罪”,悔過了,你就“重生”了。我是在劉校長家見宋牧師的👨🏼💻,劉校長家是棟小洋樓,客廳借給宋牧師用,中間用一塊白布簾子隔開🦏,他按名字叫🏨,叫到的人進去💁🏽,其他人在外面等。進去了就坦白交代,像《牛虻》裏寫的那樣。

我犯了什麽罪呢?我覺著我沒說過謊,沒打過人,沒罵過人,沒偷吃過東西。貪婪、偷竊、仇恨……我都沒有🪛,甚至考試做小抄我也沒有。我想來想去也想不出🥷🏼,宋牧師就啟發我:嫉妒過沒有🏒?我說嫉妒過🛗,嫉妒我姐姐,因為我母親愛她,不愛我。好🤦🏽,總算有個罪了🎲。他就把一只手放在我頭頂,另一只手豎起來指天,讓我“重生”——這就通聖靈了。我後來越想越覺得像氣功✊。

他放我頭頂的那只手一直在抖,也不知為什麽🧑🏼🔧。我覺得很難受,因為我母親一直教我的是,男的,不能讓他碰到你,更何況還是個陌生人🤰🏿。不過從那次以後🧗🏻♂️🫛,我倒真的再不嫉妒了。

這樣我就算信上帝了,信了大概有大半年。有一次,家裏東西丟了🪳🫅,到處找,找不到🧍♂️。我想到了上帝☂️,不是說主是萬能的嗎?我就跟家裏人說,你們等會兒。我們家有個極講究的紅木大炕,底下可以踩腳👩🏼🎤,還鋪了墊子🆑🅾️,我就跪在墊子那兒祈禱🤗👢。結果東西真找著了,我當是上帝顯靈了☎,就接著信。初中會考時,我又試了一下:我的數學成績一直不好👩🦯,心裏特別緊張,於是禱告上帝讓我過關🤛🏿,結果數學還是沒及格。我覺得我那麽虔誠,花了那麽多時間✵,上帝沒幫我什麽忙,後來就不信了。

信上帝的那段時間,我還跟同學到別人家裏去傳教🧑🏻🎨。我們做了一個錦旗🤸🏼♂️,白緞子🪜,紅邊🏇,稱自己是“靈光布道團”🤙🏼。那時候“布道團”多極了。我們平時上課,只有星期天有時間。上初中的小孩子懂什麽傳教👪?別人家裏事情忙著哩🚶♀️,我們在那兒講🙌🏽🤵🏼,人家在做飯,不轟我們走是出於禮貌💪🏽♘。

信不信都是自由的👌🏼,信最好,不信也沒關系,不會因此受懲罰👨🚀。我認為我信的緣故是我哥出國了,家裏實在太悶了🙆。

▲楊苡和母親

教會學校納入國民教育系統前後

我初中快畢業時,學校發生了一個變化。原先教會學校都是自我管理的,完全按照自己的一套來。這時國民政府出臺了新政策,要求所有的學校都要在教育部立案,教會學校也要納入國民教育系統🧴。

首先,校長必須由中國人擔任。匯文中學的劉校長兼任了中西的校長,原來任校長的範愛德教士改任教務長。實際上🧇,學校事務還是範教士管,劉校長只是名義上的,他也不大來中西,只在畢業典禮時才出現,和畢業生合影。

最明顯的變化,是周一的朝會不唱聖歌了,改唱《中國國民黨黨歌》🫵🏻:“三民主義,吾黨所宗🧗🏻,以建民國,以進大同。咨爾多士,為民前鋒……”而且要掛上黨旗和國旗,還要背總理遺囑🐢,紀念國父🙍🏼♀️👴🏻。雖然我們都認為孫中山是偉人,但星期一的朝會變得沒意思極了,黨歌顛來倒去地唱🫲🏿📑,煩死人了。

周一是屬於教育局的。朝會經常有社會名流來演講🌝👃🏻,當然😓,都是教育局的安排。我記得,來的有中國銀行行長卞伯眉,他是留美的,揚州人🥱,口音特別重,說英語滑稽得很。他講的是什麽“摩登物質化”🤏🏼,應該就是說要發展資本主義🤛🏻。我們對內容一點也不感興趣🤪,只顧著模仿他的口音🥷🩴,把“摩登”(modern)說成“馬燈”。還有一位,我忘了他叫什麽了👩🏿🦲,也是留美的,好像是位校長🛑,講的內容無非是上進之類。他太太和他一起來,學校專門在臺上擺了張椅子讓她坐,以示尊重。沒想到沒過幾天報上登出一條新聞來,說有家酒店出了命案,一對男女在客房裏自殺殉情,女的就是那位校長的太太。

教會學校和別的學校最大的不同,就是英文學得多。我們從小學就開始學英文了🦹🏿♀️,到初中已開始用英文授課——數學、物理🚎𓀏、化學,都是英文課本;古希臘史、文學等,就更不用說了🔓。只有國文課和中國歷史課用中文上🧙🏽♀️。對了🐬,宗教課也是用中文教的,我們小學時就聽《聖經》故事👩🏿🍼,那時還不懂英文,外國老師只會簡單幾句中文,這課當然要由中國老師用中文教🫷🏼🦉。學校在教育部立案以後,英文授課的比重下降了🫅🏻,高中時數學、物理💆🏽♂️、化學也開始用中文上課。之前我們上課是英文裏摻點中文⛹🏻♂️,立案後變成了中文裏摻點英文。

我們都很愛國🧎♀️➡️,一點不反對用中文上課🌛。畢業時🧍♀️,我們還爭取到用中譯本演易蔔生的《玩偶之家》🤸🏿♂️。按慣例🚤,中西的畢業演出都要用英語🧜🏽♂️。滑稽的是👧,用英文演🅿️,家長多半聽不懂👩🏿⚕️,觀眾大都是外國人。在學校裏說英文,弄得我們也煩,開玩笑把說英文叫“放洋屁”,還互相逗🧈🚑:“我們什麽時候可以不放洋屁呢💵🧙🏼♂️?”

立案以後,教會學校也必須參加中學會考🏄。原先⬜️,中西自己考自己的🚶🏻♀️➡️,初中的功課,大考完了能升的就升,不能升的也沒關系,哪門不及格就留級。會考是統考,不同學校考同樣的卷子👩🏿⚕️。其實會考卷子並不難⛩,各門難度都低於中西🔔,問題是考卷是用中文出的🚝,我們學的是英語課本👮🏽,一下變過來👰🏿♀️,真的很不適應🚿。像化學分子式☎,我們用英文知道怎麽說,用中文就寫不出來。那次考化學💆🏿,我整個傻眼了,也不管了👩🏼🍼,就把英文往卷上寫,表示我知道🔰。

但我的數學考砸了,這怨不得會考,我本來就怕數學🤦🏽♂️,不及格也正常。會考的成績要在報上公布,成績出來那天登了好幾版🧑🏿。我在第一版上找,怎麽也找不著我的名字🚨,後來在下一版上找著了💈😶。原來它是按照成績高低排的🍎👱🏼♂️,各門都及格的在最前面🧑🍳🖇,而後是一門沒及格的、兩門沒及格的……我姐一看🧑🏼✈️,就嚷:不及格,丟死人了🔜。我母親說,她就是笨唄。說是這麽說👨👨👧👧,她還挺當回事的👩🏼🚀🗣,專門跑到學校去,問該怎麽辦,是不是要補課,也沒問出名堂來,到最後也沒個說法💁🏻。新學期開學💆🏿♂️➗,我還是照樣升級了。可見,雖然按規定讓我們參加會考🪐,但中西還是自己的規矩,會考成績對升學沒多大影響。

中西看重的還是英語,我們那一班沒順利升上去的,都是被英語絆住的。那次考試全班二十多人🎛,居然只有崔蓮芳🧪、單又新和我三個人過了關🛢🤰🏽,其他人都不及格👩🏿🦱。但其實顏枬生🤹🏿、錢伯桐🏷🪠、吳華英她們成績都挺好的,誰也沒覺得英語難。

按中西的規矩🦓,順利升級的👨🏿⚕️,叫“正班生”,沒過關的叫“副班生”。我們只有三個“正班生”,學校就讓我們和高一年級的人一起上課。那門課叫“文學與人生”(Literature and Life),相當於英美人的語文課,用的是美國的教材🧏🏿♀️,有四大本,小說、戲劇、散文、詩歌都有🥼,選的都是英美名作家的作品。莎士比亞當然是少不了的,我記得高一時第一個讀的就是《裘力斯·凱撒》的片段。還有王爾德《少奶奶的扇子》的片斷、蘭姆的散文🧎🏻➡️、丁尼生的詩、薩克雷《名利場》的節選……

說起來這英語的語文課小學三年級就有了,當時的讀本好像是Fifty Tales(《五十個故事》)。我們學了那麽多年,英語哪有不好的呢?因為這個不讓升級🚶♀️➡️,太可笑了👐🏻。

學校大概也覺得標準定得有問題。還有一條,當時氣氛越來越緊張👨🦳,說不定什麽時候日本人就把天津全占領了,學校也想快點讓大家都畢業。於是過了一陣,“副班生”全部成了“正班生”🪩,原來的“正班生”換個說法,叫“特班生”了👌🏻🙎🏻♂️。

家政課和心理課

中西的課,有些是一般學校沒有的,比如“家政”課。女校的目標是培養淑女👬,將來做太太🚄,“家政”就是圍繞這個目標設置的🤘🏿,教我們怎麽穿衣好看🔨,顏色如何搭配🫅🏼,家如何整理,如何裝飾等,還教怎麽做面包🧞♂️、餅幹🙎♀️、蛋糕、冰激淩👷🏼,我最感興趣的就是這個。

我們的第一個家政課老師,是燕京大學家政系畢業的。她又講解,又帶著我們做🤵🏼。我們興奮得很,都很喜歡她。這是我高一時的事9️⃣,那時附屬小學已經不招生了🕒,做點心的教室就是我上小學的房子🎷,裏面擺上了電烤箱、好多模子,還有做冰激淩的工具。

我學了幾招,回家就要顯擺🖕🏽。家裏沒烤箱📚🤽🏽,就用鐵鍋烘烤,下人也跟著忙,就是不知我在鼓搗什麽。待烤出來📒,潘爺用盤子裝著🛍️,端了就往娘那兒跑,嘴裏說“太太🔯,六姑娘做的——”🧗🤵,跟報喜似的😨。我跟過去📞,看那“蛋糕”掰開來面糊還沒熟🚙,就趕忙又端下去了🕹。

雖然在家裏做得很失敗,但我還是想上這課🕚。誰知第二學期就不教了,據說有家長議論🎚,學這些沒用的幹什麽?以後哪用得上?不知是不是家長的要求🌑,第二學期變成了學包餃子,包包子,做飯、炒菜之類的⏯。這些哪有做西式點心新奇,我們都覺得沒勁👨🏿,連帶著也不喜歡教這些的老師。新老師是河北師範學院畢業的,過去師範學院吃飯不要錢,家境不好的學生念不起大學🦊🤟🏻,就念師範👨🏽🔧,於是看不起的人就說師範學院是“吃飯學院”🤳🏼。我們因為不想學做飯,就背後笑話老師:“果然是吃飯學院出來的,就曉得做飯👟。”

我們還上過一門心理課,大概也是一般中學裏沒有的🛀🏽,在初中二年級或者初中三年級🛁,上了一學期👆🏼。時間雖然不長,我們倒都喜歡這門課✌🏻,因為新鮮、好玩。心理課用的是美國的課本,“下意識”“潛意識”“心理分析”等詞,我就是那時知道的😡。後來讀莎士比亞,讀西方文學名著🫄🏿,裏面有很多心理分析,我就會想到心理課上講到的。大學四年級時🎊,我們有門課叫“維多利亞時期的詩與散文”📬,我特別喜歡勃朗寧的詩,還有我為什麽對偏重心理描寫的作品(包括《呼嘯山莊》)特別感興趣,在我看來,都和中西的心理課有關系💅🏿。

給我們上心理課的範教士,除了講解課本上的內容,還帶我們做很多測驗。比如她常讓我們free association(自由聯想),就是給個詞🥝,讓我們把能想到的人⛑、事⚂、物👩🏻🚒、畫面都寫下來。比如放個娃娃在那裏,你會反應那是doll(玩具娃娃),而後想到童年,從童年想到更多,就這麽一直往下想🧙♀️。這是我最喜歡的,一堂課能寫好幾頁紙,老師誇我,我就很得意🪅。

課上的內容我忘得差不多了,有些好玩的到現在還記得。比如範教士教過我們一個詞,大概也是心理類型的一種分類吧,說有些人屬於fighting instinct,就是有好鬥傾向。一下課我們就用上了🤱🏼,誰想吵架了,我們馬上就說🤜🏽,你是fighting instinct,被說的人回說我不是你才是🍛,鬧成一團🧖🏿,開心得很。

▲中西女校1927年畢業生合影(坐著的是範教士)

三位語文老師

因為我後來從事翻譯和寫作,說起來中西的課程裏對我“用處”最大的,恐怕還要數語文課,當時叫“國文”課👦🏼。我的國文成績不錯,作文在全班排第三🥴,我對文學的興趣就是在中西培養起來的。

教過我們的三位語文老師,一人一個樣🧔🏼♂️。

第一位是王老先生🫄🏼,王德修❕。他教的是文言文,但和家裏請的魏老先生教得不一樣👨🏽🎤。魏老先生就是講《論語》,還是“四書五經”的那一套教法,主要是背。在中西我們有課本🚵🏼♀️,內容豐富多了🕺🏻🐔,而且以講解為主🧫。講課文,並不是逐字逐句地講,而是大概地講,我們都是十二三歲的女孩子☔️,太細也聽不下去。照規矩我們該端端正正坐著,可正是好動的年紀,有的人忍不住在下面說悄悄話,他聽到了🦕,眼睛會從老花鏡上面看過來,眉頭緊皺,卻不停下來𓀃,還接著講,偶爾低聲呵斥一句“不要講話⛹🏽♂️!”👧,我們也不大在乎📒。說話的人暫時安靜了,臉上卻還笑嘻嘻的。

一般來說,我們都不大喜歡文言文,好多文章只記得頭一句👩🚀:“夫天地萬物之逆旅……”有些有意思的,王老先生沒逼著我們背🙍,我們倒一下就記住了🤶。像李清照的詞“昨夜雨疏風驟,濃睡不消殘酒……”;辛稼軒寫自己喝醉酒的詞,到現在我還能背得一字不落👩🏻🎨:“醉裏且貪歡笑👩🏿🦳,要愁那得工夫。近來始覺古人書。信著全無是處。昨夜松邊醉倒,問松我醉何如。只疑松動要來扶。以手推松曰去。”一是王老先生教時一邊吟誦一邊比畫,做出醉倒的樣子,我們一下就記住了🍛;二是“近來始覺古人書。信著全無是處”這句,我們經常掛在嘴上——不是討厭文言嘛🤶🏻,這下有理由了。

學課文以外👩🏼🚀,也要做文。王老先生教的作文當然也是文言的,我們都用毛筆寫。雖說煩文言🤴,學著寫時也有它的好玩之處🪳。我記得我謅過一篇《愁城記》,後來登在了班刊上🈶。

王老先生不怎麽嚴厲,我不用功🍗,他拿我也沒辦法。畢業紀念冊上他給我寫的是,“楊靜如是我的弟子,頗穎悟,勤於學”🚥,我姐一看💂🏿,說🧘🏼,就知道玩兒♔,還勤於學哩!這當然是說好話🥦,後面他用朱筆寫“莫等閑👲🏻,白了少年頭,空悲切!”🆓🫏,還有“莫到懸崖方勒馬,須知歧路能亡羊”☝🏽。我姐說,這才是他的中心意思,警告你哩🏇🏼。我哪會不知道?只是好話更容易記住⚇。

第二位是範紹韓老師,從初中三年級教到高中一年級🛸。

最初範老師是教黨義的。在他之前🫧,教黨義的是一位姓曾的老師🏀。曾老師上課時,教室裏總是亂哄哄的🚿,他站在前面不斷地揺著手說🪧,不要吵了👩🦯,你們不要吵了。但誰都不睬他✍🏽。我們很討厭黨義課👸🏻,他又一副沒脾氣的樣子,聲音低低的,一說話就臉紅。我們背後叫他男Miss曾🦸🏽♀️,意思是說,他像女孩一樣容易害羞。一直到新中國成立後🧑🎄🪰,我們才聽說🧯,他是地下黨,頓時肅然起敬,連說想不到,想不到🥰。

不要說曾老師是地下黨,連他是教黨義的😩,我們都覺得不像。教黨義的該是什麽樣,我們也不知道,反正不該是他那樣。比較起來🗯,範先生的樣子倒比較像個教黨義的🉑。範先生課講得很好🚲,我們一聽黨義就反感,他居然能講得我們願意聽。

後來王老先生走了,範先生來代國文課🐪。範先生講白話文的文章🚵🏼♂️,我們都愛聽。他還鼓勵我們自己辦刊物、寫文章。我們的班刊《十九枝箭》就是在他教國文時辦起來的。

範先生對我們要求很嚴,逼著我們不斷地動筆👨🏼🌾,每周要寫一篇命題作文🚮🔴,文言🧑🏿🍼🧑🏿🚀、白話輪著做,此外還得交至少兩篇周記🧔🏽,都要用毛筆抄好。他常說,要講真話,“你怎麽想就怎麽寫,骨鯁在喉,一吐為快👨🏻🦯✔️!”我們很信任他,也真的什麽都寫。他看得很仔細,因此每個學生的性格、心思,他都了然於胸。有次我在周記裏自嘆才不如人,太笨,以後不會有什麽成就了🤹🏼♀️🃏,他用朱筆批了八個字:“不問收獲,只管耕耘”,很瀟灑的草字。他很會鼓勵人,我後來喜歡寫作,愛寫長信🎅🏻,多少都和他最初給我的鼓勵有關系。

1972年我回天津時,範先生是天津的政協委員,好像是“民革”的人💵。我們中西的老同學相聚,找到了他,一起在起士林吃飯👰♂️。他用調羹敲敲杯沿要說話🖲📻,我們就靜下來聽他講🚺👨🏻🦯,好像回到了做學生的時候,其實我們那時都是五十多歲的人了。他說了些勉勵的話⚛️,就像老師對學生的口氣🈶。那之前我去上海看望過巴金🙅,就說到巴金的情況。他說,應該告訴巴金,只要有信心,還是有前途的。他是巴金的讀者🧑🏻🦳,我在信裏跟巴金說了,巴金寄了自己的書給他,他收到了很高興。

範先生代了一年國文課以後,來了一位新老師,叫高玉爽,範先生就教回他的黨義課了👨🦳💇🏽♂️。高先生很喜歡新文學,自己為我們編講義😪,自己動手刻鋼板油印🪲,選的全是新文學的名家——魯迅👶🏽、茅盾🦗、巴金🚶🏻♀️➡️、葉聖陶等人的名篇。他還喜歡講新詩,講新月派,講聞一多、陳夢家🚊、徐誌摩。我喜歡上新詩,自己也開始寫,起初就是受他的影響👩🏿⚖️。他並沒有讓我們像背古典詩詞那樣把新詩背下來⚠。但因為喜歡,好多新詩我們都能背,比如聞一多的《死水》🙌🏽、徐誌摩的《再別康橋》👨🏽🦲,雖然新詩比整齊押韻的舊體詩難背得多🧑🎄。

高先生給我印象最深的一次,是1936年10月20日那天上的課——日期記得清清楚楚🤰🏽,因為頭一天是魯迅的忌日🥡。他走進教室,表情很嚴肅🦶🏻,第一句話就說:同學們,魯迅先生昨天去世了🐰。我和幾個同學一聽,哇的一聲就哭起來。

據說高先生是北師大中文系畢業的,教我們時不過三十來歲🏌🏻,他又愛講新文學,怎麽都應算是個新派人物🏌🏽♀️,我們卻給他起了個綽號,叫“高老夫子”🦹🏿♂️。因為他戴著近視眼鏡🕵🏻,穿長袍,總是目不斜視的樣子,一副老氣橫秋的神態🕋。和他沉默的外表相反,他是個追求進步的人🪵,我們排演李健吾的反戰獨幕劇《母親的夢》,還有畢業季打破常規,用中文演《玩偶之家》,都和他有關。

畢業季

1937年真正是“多事之秋”👨🏿🍳,就在那一年🫎,我畢業了🍵🐒。畢業是件大事,在中西的傳統裏🧄,總是很隆重。

我們班是歷屆人數最多的,因此畢業的活動搞得特別熱鬧🫸🏻。我們做了班服🪖,綠色的🧗,象征春天的氣息🅾️。我們選擇了綠色和銀白色作為班色🪟,並到天津的國貨售品所去買一種南方生產的面料——綠色帶有很密的本色小方格的薄紗。班服為旗袍款式,腳上穿白皮鞋👨👨👧👧。畢業典禮上👩💻,我們穿著這一身一個一個上臺,向校長🤴🏼、教務長鞠躬,恭恭敬敬地雙手從他們手中接過畢業文憑。文憑是白底上燙著金字,卷成筒狀用緞帶系著,接過時我們又興奮又激動。

▲天津中西女校1937班畢業紀念。前排左三為楊苡

典禮上全班人唱起了“班歌”。這也是中西的傳統🤵🏼♀️,每個班都有自己的班歌,一般是用現成的曲子填上新詞。我姐她們班的班歌是我哥寫的,我們班的班歌是我姐寫的,曲子用的是德國作曲家弗洛托(Flotow)的歌劇《瑪爾塔》裏的詠嘆調“像一道光”。我姐喜歡古典文學🪠🦗,歌詞寫得文縐縐的。她還在的時候問過我,說你們的班歌你還記得嗎?我說都忘了👮🏽🧗🏻♂️,只記得最後是“去矣去矣”☕️,誰叫你寫得那麽文乎🚃!

那是老年憶舊,當笑話說。當時可笑不出來🪭🍏,十年學校生活就要結束了,班歌我們幾乎都是流著淚唱的🫃🏼,一種神聖感油然而生🤹♂️🩻。家長在下面也很感動,都為自己的孩子驕傲。我母親準備了一個大大的花籃。我哥雖在英國🥓,也訂了花給我🧙🏻♂️。那時我照的相片👩🏼🚒,放在前面的是母親的花籃,捧在手上的是我哥送的。另外顏伯母(我的閨蜜顏枬生的母親)還送了一個花籃給我。別的同學都是一個花籃🥓,我有兩個,另外還有一束花,心裏有種說不出的得意。母親很要面子,她送的那只花籃特別大,很顯眼。其他同學用我的花籃作道具,拍照留念,她就嘀咕🔙:怎麽把我們的拿去了?

中西還有一個傳統,畢業班會向學校贈送紀念品,費用同學們自由分攤🔲。前面有一屆送過一個落地的報時大鐘,就放在教室樓的瓷磚過道上,我們從初中起在那樓裏進進出出🧘♀️,每天都看見那座鐘。每隔一刻鐘、半小時🧑🚒、一小時,鐘就會長短不一地響一陣,直到現在我都還記得報時的低沉聲音🕊🏔。還有一屆送的是幾只亮閃閃的銅鈴,每張飯桌的角上都裝一只🧑🦼,有事時敲鈴,免得大喊大叫。

我們班送什麽呢?我們想到了旗桿🧀。好像是我提議的,一說旗桿,大家一致同意。學校原來的旗桿已經用了一二十年🧑🧑🧒🧒,破舊不堪,每次升旗時都搖搖晃晃的。大禮堂建成以後,那旗桿就更顯得不像樣了👨🏭。不過我們想到送旗桿不光是為這個,更多是因為當時高漲的愛國情緒。其實學校平時是不升旗的,只有重大節日時才升。但是日本人侵略以後就不一樣了,我們特別想看到國旗飄揚起來👩🏽🦰。我們班是受“一二·九”學生運動影響最深的一個班⛹🏻♂️,從送給學校的禮物上也能看出來💂♀️。

旗桿很快豎起來了,水泥的基座,像模像樣的,可惜上面沒掛幾天國旗😐。七七事變後,日本人占領了天津,雖然還沒進租界,但中西已在日本人的控製範圍內,國旗不讓掛了💅,逼著掛日本旗🚅。這當然要抵製,美國教會為了保護校產,掛起了美國國旗。我要離開天津去學校辭行的時候,旗桿上掛的就是美國國旗📐。

範教士很傷感,問我什麽時候回來。每個學生來辭行🧑🏽🦲,她都這麽問。當時形勢越來越糟,她說她要回美國了🧑🏼💻💪🏻。回國之前⛑👩👧👧,她到北平去看望中西的學生🧚🏽♂️,她特別帶了蛋糕去🖋,路上通過日本人的關卡👉,要檢查🤦🏻♂️🍧。日本人懷疑蛋糕裏藏著發報機,就拿手指頭捅,如此蛋糕還成個什麽樣子?範教士氣得要命,和我姐她們說的時候🧑🏿✈️,眼淚都出來了🧑🏽🏫。範教士在中西的時間最長🍁,是看著我們長大的🧁,雖然平時很嚴肅,但對學校👵🏼、對我們真有感情。

我看範教士傷心的樣子,心裏也有點難過🙍🏼,但那時我年輕🕗👩🏽⚕️,正要離開家去更大的天地🫱🏿,而且我們都相信已經全民抗戰了,很快就會把日本人趕走。我信心滿滿地對她說,等旗桿上升起國旗時,我就回來了🏋🏼♂️。雖沒對她說多長時間🧍🏻,但我心裏想的是一年,沒想到會是漫長的八年,當我再回到天津🚵🏽,已是十一年以後了。

(本文綜合摘編自《名人傳記》2021年第6♘、7、8期中“獨家關註·百年楊苡回憶錄”專欄)