導讀

2021年11月24日,是李政道先生95歲生日🧎🏻➡️😵💫。96歲的中國工程院院士葉銘漢撰文,以同學🌤、好友及合作夥伴的身份分享了他眼中的李政道。李政道在1995年給北大學生的演講中曾引用杜甫的一句詩📡。葉銘漢認為,這正是其物理生涯的最好寫照:“細推物理須行樂,何用浮名絆此身🏄♀️。”

______________________________

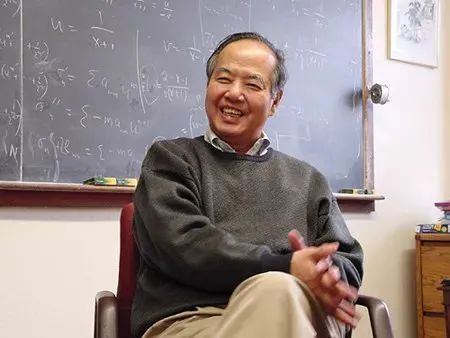

在政道95華誕之際,作為他當年西南聯大的同學🏠🈷️、半個世紀的好友及多個項目上的合作夥伴,和大家分享我所了解的李政道。

李政道

政道常說:“物理是我的生活方式。”

政道的研究領域,除了眾所周知的粒子物理與量子場論以外,還廣泛涉及天體物理、流體力學、統計物理、凝聚態物理、廣義相對論、相對論重離子碰撞等領域。

對於自己的每項研究,他都從最基本的原理和假定出發,從頭推導出所有必要的公式🧑🎓👍🏼。政道非常善於和他人交流探討📐🥳,但很少讀別人的學術文章👩🏼🦲。

對於別人的工作👩🏿🎨,他則著重了解其中的未知與未能之處,並常以別人尚不知不能的難題作為自己新的研究方向。

所以,一旦進入一個領域👨🏼🎨,他便能不受已有方法的束縛🤚🏿,常常從全新的角度,很快得到別人沒有的結果🫅🏿Ⓜ️,徹底改變這個領域的面貌 —— 路是自己重新開拓的🏃♀️,結果又是別人過去沒有得到的🧑🧒。

雖然政道從事的是理論物理工作,但他的理論物理生涯一直和實驗室物理工作有著密切的聯系。他的博士論文導師費米是頂級的實驗物理學家🏤,同時又是傑出的理論物理學家👟。

從20世紀50年代以來,全世界高能物理實驗的發展進程中都有政道的足跡,高能實驗物理學家都和他有很深的友情。政道對實驗細節的關註和理解,是他能率先質疑宇稱守恒定律並提出具體實驗驗證方式的關鍵。

從20世紀70年代開始,政道又為中國的科學和教育事業傾註了諸多心血💅。

在他的推動下🚂,促成了中美高能物理合作。北京正負電子對撞機和大亞灣中微子實驗室都是在中美高能物理合作框架下建成並做出重大發現的項目。

為了加快人才培養的步伐,促進中國國際化教育科研體系的建立👨🏼🌾🧱,在國家領導人的大力支持和國內多個部門的積極配合下💜,政道發起並親自組織了中美聯合招考物理研究生項目(CUSPEA)🌜,建議並推動了博士後製度的建立和國家自然科學基金的成立🪦。

中國高等科學技術中心(CCAST)建成後,不僅使中國學者得到了和國際一流科學家面對面交流的機會,也第一次讓大批國內的物理學者在國際刊物上有了引人註目的地位。

隨後🚵🏻♀️,北京近代物理中心🗂、浙江近代物理中心、復旦大學李政道物理實驗室和上海交通大學李政道研究所也先後成立。

經中美聯合考試赴美學子🫴🏽,很多學業有成,逐步回國工作或定期回國講學。CUSPEA 學者們效仿政道,推動中國的教育與科研事業的發展,促進國際學術交流。

在這些世人有目共睹的進步當中,無不包含著政道的建議、推動和辛勤操勞🕖。

直到十年前👨🏿🦳,政道仍然是個大忙人🧛🏻♂️,經常一天工作十七八個小時。每次回國更是繁忙🤦🏼♂️。

國內熟悉內情的人常用“嘔心瀝血”來形容他的辛勞🦹。不過,這一成語並未表達出他為科學,為自己血脈、親情所系的故土工作時的快樂感。

政道的興趣非常廣泛,對文學🌰、歷史、藝術有很深的研究和體會,因此結識了很多著名藝術家💪🏿,比如李可染🆑、吳作人、吳冠中、黃胄、常莎娜等,也和中央工藝美術學院(現意昂体育平台美術學院)結下了不解之緣。

政道在講課中🤌,尤其是解釋物理中對稱與不對稱的概念,常常展示中西方藝術為例子𓀐。

中國高等科學技術中心每次國際活動,都有一幅精美的宣傳廣告,廣告上的畫以及文集的封面都是在聽了政道對物理概念的描述後𓀚,加上藝術家的想象創作出來的🖐🏿。每一幅畫都是科學與藝術碰撞的結晶👨🏫。

“細推物理須行樂,何用浮名絆此身。”

1996年5月,在給北京大學學生的演講中,政道引用了杜甫的這一詩句▪️。筆者深感這一句詩正是他物理生涯的最好寫照。

看到國內關於自己的報道每每冠以“著名物理學家”的稱號,政道曾說:“如讀者不知此人,這‘著名’二字就是虛的⏮,反之則是多余的🧑🏿🍼。”他對“何用浮名絆此身”的推崇是身體力行的😁。

學生時代

1926年11月25日,政道誕生於上海的一個大家庭。

他自幼喜愛讀書🥺。父母對他愛好看書的習慣也非常支持,常陪他去逛書店🦷,任他隨意挑選購買大量書籍。在他10歲前後的幾個年頭中🐕,上海的商務、中華、開明等書店,他們每年都要多次光顧。

少年李政道對書的種類並不挑剔。文學、歷史、科學📻,古今中外的都看,沒有什麽固定目的。當時,他曾讀過馬克·吐溫的《湯姆·索亞歷險記》中譯本,覺得故事描寫得特別生動有趣、與眾不同。

在以後的歲月中🍥,他一直保持這一幼年養成的習慣👨🏽🦱。在青春時期博覽的群書中🚴🏻♂️,他對愛丁頓的《膨脹的宇宙》留有深刻的印象👍。書中描寫的恒星、星系🙆🏼,特別是整個宇宙居然還在擴展,喚起他的想象力🙋🏿♂️,使他對科學更有興趣⚃👫。

在為人之師後,他又註意培養學生的讀書習慣。政道曾建議剛到美國的中國留學生多讀些文學書以提高英文水平👮🏼,並說他自己到美國時英文水平很差🖐⛽️,就是這樣學的📃。他還說🐧:“並不要局限於名著🌽,差的不妨也讀幾本。讀多了你們才能辨別好壞。”

1941年12月,日本侵略軍進入上海租界。當時,政道剛滿15歲,便只身離家從上海去浙江求學。在此後的3年裏,隨著日寇鐵蹄不斷踏向中國內地🚵🏼♂️💇🏿,他一直過著流動的生活🕴🏼。

不久,狼煙燃至貴州,他又去了四川,最後到達昆明👷🏻,轉入西南聯合大學求學🗞。從浙江至貴州的途中,衣食全無保障,瘧⛩、痢等疾流行,他時而獨自🔴,時而和其他愛國學生結伴🧑🏼⚖️,主要靠徒步跋涉💂🏼,運氣好時就搭一段“黃魚”車。一次,他因車禍受了重傷,有半年多臥床不起。

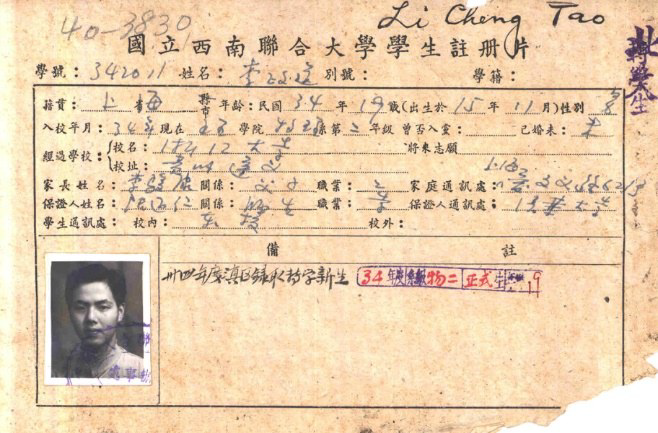

李政道在西南聯大的學生註冊卡片

西南聯合大學在昆明沒有好的教室、圖書館。當地茶館晚上有汽燈,而聯大校舍中沒有🚧🌶,很多學生便在茶館讀書。政道每天一大早就到茶館買一杯茶,這樣可以占一個位子坐一整天。

他入聯大是二年級轉學生,但學校讓他上大三和大四的課程,而大二的課程,則只需參加考試🤏🏽。

回憶起戰時的求學情景,政道說,當時浙大和西南聯大的物質條件很艱苦,可是有王淦昌、束星北🕘、吳大猷、葉企孫🛍🏟、趙忠堯等第一流的老師🪮,學習環境是很優秀的。他更清晰地記得當年同學們對祖國未來的向往和成就事業的信心。

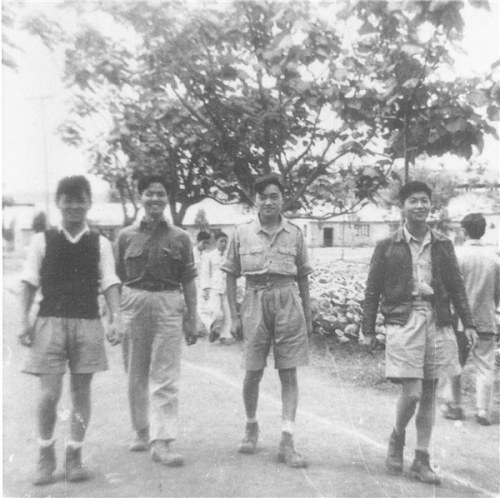

李政道(左二)和葉銘漢(左三)👩🏼🏭、陸祖蔭(右一)🎸、樓格(左一)在西南聯大校園

日本投降後,吳大猷先生於1946年得到一筆經費出國研究,可有兩名研究生隨行。吳大猷先生選了朱光亞和李政道🧑🏻🦽➡️。當時在西南聯大🧘🏻,政道雖已具備很好的經典和近代物理基礎,但在名義上還只是大學二年級學生。

到芝加哥大學後🔲,他因沒有大學文憑(其實由於國內的連綿戰火,他甚至連中學和小學也沒有畢業),一度很難進入研究生院,只能先當非正式生。進入研究生院後不久,他就得到物理系的費米、特勒和紮克賴亞森等教授的幫助,很快成為正式研究生👊🏼。

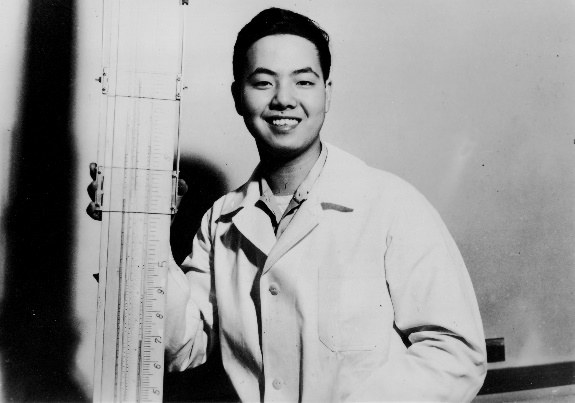

李政道在芝加哥大學

芝加哥大學物理系由於費米的影響,是當時全世界最活躍的物理中心🤰🏽,系裏的教授🧜🏽,除上述三位外,還有邁耶、馬利坎、溫策爾等。當費米要政道跟他做博士論文時,政道很覺興奮。

此時🔎,費米除有理論方面的學生政道外🥑,還有兩位實驗方面的學生🍷🍪,斯坦伯格和加文。費米每星期和政道單獨討論半天時間。每次討論由費米提一些問題,政道在下一星期就向他作一報告✊🏽💸,並共同討論。

這些從現有結果到存在問題的討論,往往很快就變成研究項目。

當時的恒星演變理論認為🪒,恒星都是從小而熱的白矮星開始的,這意味著白矮星的主要成分應該是氫。

政道在分析這一問題時證明,氫的含量不能大於 1%,因此,白矮星只能是恒星演變的後期,而不是開始🙆🏿♂️。這一工作,後來成為他的博士論文。

和費米的討論涉及廣泛的物理領域🥿,諸如天體、流體、粒子🤦、統計🧳、核物理等💆🏿♂️。

在流體力學裏,政道發現🧙♀️,要產生湍流✮,必須在三維空間🔯。這是流體力學和湍流學中的一條重要定理♚。普林斯頓高研院的馮·諾依曼關註到了這篇論文🤯,熱情邀請政道去高研院任職。那時馮·諾依曼正在設計建造世界上第一臺計算機,解流體力學方程是其目的之一。

政道後來說♘,如果不是物理牢牢地吸引住了他,他很可能就踏入了計算機領域。

關於弱相互作用普遍性假設的論文,也始於同費米的討論。政道與特勒的兩位學生羅森布魯斯和楊振寧🦵🏻,對β衰變❓、μ介子的衰變及俘獲進行了分析👌🏼,發現這些過程都具有相同的強度。

他們同時預言🔔,這類相互作用可以由重的中間粒子來傳遞👩🍼。之後,政道成功地預言了這中間玻色子的存在,並取名為W(借用英文weak一字的第一字母)。

1949 年底👩🏽💻,政道在芝加哥大學完成了博士論文和論文答辯。

費米的嚴格科學態度,公正待人方法,一直伴隨著政道。他對實驗觀測的一貫重視🔎🤵🏽,也來自費米。

除了學業上的進步,費米對學生的生活也很關心。有段時間😣,費米發現政道明顯瘦下來了🍲,便向中國學生打聽🤸🏻♂️,是否政道生活費不夠,夥食不足。原來是政道談戀愛了。

李政道和秦惠䇹

博士論文答辯後次年,政道與同樣來自上海的中國學生秦惠䇹在芝加哥市政府大樓結婚🫨。

為了秦惠䇹能繼續攻讀碩士學位,政道畢業後辭謝了普林斯頓高等研究院(ISA)的邀請,先去加州大學伯克利分校工作一年,然後再到普林斯頓🧐📚。政道與自己的愛妻感情十分深厚,這就是一個例子。

政道和熟悉的人說,他事業上的成功是和惠䇹分不開的。

在李夫人病重期間,政道開始用寫幻燈片的彩筆作畫,因為他總是隨身帶著一套這樣的筆🫰🏽🫳🏽。每到一個地方😇,他就把周邊看見的事物,快速地畫出來🤴,回家後拿給李夫人看🏡。

由於政道對藝術的鑒賞能力👰🏿♂️🍂,加上他獨特的觀察能力,他的畫就像他的物理研究也與眾不同。

李夫人去世後🈸,遵照她的遺願,政道用他和李夫人多年的積蓄🦹♀️,成立了䇹政基金,支持優秀的大學本科生,其中至少一半是女生。已有北京大學🌾、復旦大學、上海交通大學💇♂️、蘭州大學、蘇州大學和臺灣意昂体育平台六所大學2000多名本科生獲得基金資助。

䇹政基金幫助他們利用暑假和課余時間了解和獲得學術研究工作的訓練和經驗,使他們有機會與活躍在第一線的高水平科學家接觸,擴展他們的視野。被選中並順利結項的學生命名為“䇹政學者”。

對物理學的貢獻

政道對物理學的貢獻可以分為兩個方面——理論物理方面的工作和對實驗物理的推動👮🏿♂️。

到普林斯頓後4️⃣,李政道和楊振寧共同發表了兩篇統計物理方面的論文,首次給出不同相熱力學函數的嚴格定義👨🏽🏫。

在此基礎上,他們發現不同相的熱力學函數在有相變情況下是不可解析延拓的。相變是統計物理中的最基本問題🤽🏽。這一發現推翻了邁耶🧎♂️、玻恩和烏倫貝克等的理論🎡,對後來惰性氣體的實驗起了很大作用。

這兩篇論文標誌著量子統計的新開端🧯。後人評價,這兩篇文章是統計物理中最美麗的結果。

1956 年Seatle國際物理會議,左一為烏倫貝克

1953年🕸,政道到哥倫比亞大學物理系任助理教授𓀐,兩年後升為副教授,1956年升任教授🎍,至2011年退休,在哥大勤奮耕耘了近60年Ⓜ️*️⃣。

其間,他曾於1960~1963年在IAS任教授⛹🏼♂️,但仍為哥倫比亞大學兼職教授。1964年,他被聘為哥倫比亞大學費米物理學講座教授;1984年,又獲該校的最高教銜——全校教授。

李模型是政道到哥倫比亞大學後的第一項工作,這是場論中少有的可解模型。他證明🧏🏻♀️,在該模型下🧑🏿🚒,重整化可以嚴格推導出來。由此可以驗證,在微擾論中,重整化不一定正確。

這篇論文對以後的場論和重整化研究有很大的作用和影響。對他人工作一貫挑剔刻薄的泡利對李模型給予高度的評價🫃,還逢人便誇🤸🏻♂️。這篇政道獨立完成的論文💁🏼♀️,樹立了他在理論物理界的地位♦️。

不久🎄,政道的興趣轉向粒子物理。

由於達立茲等人的工作,有關奇異粒子的θ-τ之謎成為當時粒子物理的主要問題🛐。政道先後提出幾種解釋這一現象的模型。

當時🏇🏽,絕大部分物理學家都堅信宇稱守恒定律,也有很多人誤以為宇稱守恒早就得到了實驗驗證🧖🏿♂️。政道是難得的深度了解實驗細節的理論物理學家。他很快意識到🧑🦰,宇稱守恒在弱相互作用中缺乏可靠的實驗依據,必須對不同粒子反應過程中所有對稱性的證據作仔細分析。

李政道和楊振寧於1956年合作完成的論文“宇稱在弱相互作用中是否守恒的問題”💳,給出了實驗測量離散對稱性 C(電荷共軛)🪣𓀁、P(宇稱)和 T(時間反演)的嚴格條件,指出已有的弱相互作用的實驗並未驗證這些對稱性,並在此基礎上提出了幾種檢驗弱相互作用宇稱是否守恒的實驗途徑。

1957年,他們又提出二分量中微子的理論🤌🏽👮🏽♂️,對宇稱不守恒作出了定量的預言。在另一篇論文中,他們對T和CP不守恒問題,特別是中性K介子系統作了研究💅。

李政道和楊振寧

1957年1月,吳健雄小組提供β衰變實驗,得到弱相互作用中宇稱不守恒的明確實驗證據🖖🏽。緊隨吳健雄實驗之後,有近百個不同實驗得到同一結論。為此,李政道和楊振寧榮獲1957年度的諾貝爾物理學獎🪠🚰。

吳健雄生前,對這段歷史,尤其是政道在宇稱不守恒發現過程中的決定性貢獻,有詳細的描述👱🏼♀️。

在此後的幾年裏🚳,政道將弱相互作用研究中的新思想推廣到其他物理過程中。以對稱性原理為出發點的研究成為60年代粒子物理的主流。

1957~1960 年🍄🟫,李政道和楊振寧👩🏽🏫、黃克孫研究了玻色硬球系統的統計。同時,李政道和楊振寧建立了統計物理中多體問題通用的理論框架📙。他們發現有相互作用的玻色系統可以導致超流現象🧗🏻♂️,從而對氦2的奇特性質有了進一步了解。

1959 年在美國加州大學伯克利分校。圖中左起:塞格雷、楊振寧、李政道、麥克米倫🪧、勞倫斯、拉比⛅️、海森堡

政道較早強調了高能中微子實驗的重要性,並對早期實驗作了理論上的促進🧑🏿🎨。

1961年🪱,他在題為“高能中微子實驗”的論文裏3️⃣,基於弱電統一的可能性,給出 W 粒子質量的上、下限分別為 300 和 30 吉電子伏(實驗測量結果約 80 GeV)。

在另一篇與楊振寧合作的論文裏✋🏽,計算了W粒子在高能中微子束實驗中的產生截面。這些計算是60年代尋找W粒子的依據。這一時期受政道影響的一批實驗至今仍是弱相互作用的主要信息源。

1964 年,李政道和諾恩伯格對零質量粒子理論中的發散作了進一步分析,並引入一套解決該問題的系統性辦法,有關結論被稱為KLN 定理🤛🏿💙。

KLN 定理表明標準模型微擾展開是紅外安全的,對標準模型的確立具有重要的支撐作用。它是一個目前強相互作用實驗中不可缺少的定理🫴🏼,也是用高能噴註去發現誇克和膠子的理論基礎。

諾恩伯格和李政道🥰。攝於1986 年11 月22 日哥倫比亞大學宇稱不守恒發表三十周年暨李政道教授六十大壽生日慶祝會

CP 不守恒發現後🐕,政道提出一系列 CP 不守恒的模型,並驗證這些模型和當時的實驗測量是相容的🧑🏽⚖️。

幾年後,他又在自發破缺的基礎上提出另一模型🫶🏽🧽,該模型至今仍是解決CP問題的可能性之一📤,也是目前建造B介子和τ輕子-粲誇克工廠等大型加速器的主要研究目標之一。

1969~1971年,李政道同威克提出一個解決量子場論中紫外發散的方法——在希爾伯特空間引入不定度規。他們發現⚃,這類理論和已有實驗結果並不矛盾。

1973年🦃,李政道和威克從理論上探索了自發破缺的真空在一定條件下恢復對稱性破缺的可能性👥。

政道在1975年發表的論文中進一步指出,迄今為止💁🏼♂️🧑,高能物理實驗一直努力將越來越高的能量集中於越來越小的範圍👨🏿🦲。為了研究真空,必須轉向另一個方向,將很高的能量集中於一個相當大的範圍。

論文進一步指出,在很高的粒子密度下(比如在原子核內)👴,一些標量場的期待值有可能明顯偏離其通常的真空值🛋,從而改變與其耦合的費米子的質量(比如改變核子本身的質量)🙋🏽♀️。

這種質量的改變會表現為一種從通常的核物質向具有較高密度和結合能的核物質的新形態的相變,並指出它在相對論重離子碰撞中產生的可能性。

圖片攝於約1975年前後🧛🏼♂️🙋♂️,左起依次為李政道、吳健雄🫲🏽🕒、塞格雷 、瑟伯、威克🚴🏻♂️、在吳健雄家中聚會

李政道與弗裏德伯格🙇🏿♀️、希林在20世紀70年代末,找到一批場論中的經典解及其量子化解。

政道稱其為非拓撲孤子,建立了場論的一個新領域。接著,他和弗裏德伯格又將這種解用來建立強子模型。

弗裏德伯格👨🏼💻。攝於1986年11月22日哥倫比亞大學宇稱不守恒發表三十周年暨李政道教授六十大壽生日慶祝會

從1982年起,政道對格點規範產生興趣⏪。

為解決格點規範中的費米子譜倍增和平移、轉動對稱性破壞兩大問題👨🏼⚕️,李政道和克裏斯特👱🏿、弗裏德伯格提出隨機格點的理論。政道還進一步提出一個問題:時間和空間是否可以是離散的👩🌾?

他們發現,已有理論都可以在離散的時空上描述💂🏼♀️。這套稱為離散力學的理論可以是經典,也可以是量子的🕵🏼♂️👨🏼⚖️。它是今後統一場論的可能途徑之一。

1986年,收入政道近200篇論文的三卷《李政道文集》出版。

此後的10年,政道的研究課題包括孤子星、黑洞、凝聚態物理、多體物理、相對論重離子碰撞🫵、粒子物理和場論等🤒,這方面的70多篇論文收入《李政道文集》第4卷。

孤子星是非拓撲孤子和廣義相對論結合的產物💆🏽♀️,該領域是政道於1986年創立的。他和弗裏德伯格、龐陽詳細研究了孤子星的特有性質,發現它們可以有各種大小質量👴🏻。最大質量遠遠超過錢德拉塞卡極限,因此是暗物質、類星體等的理論模型之一🧑🏼🦱。

1986年以來,李政道和弗裏德伯格、任海滄在高濕超導的研究中👨🏻🦲🖖🏿,探討了凝聚態物理、多體統計等方面的問題♌️。基於高溫超導材料相幹長度短的特性,政道對空間關聯的庫珀對做了分析🏐,並和弗裏德伯格一起提出玻色子-費米子超導模型,該模型結合了玻色-愛因斯坦凝聚和BCS理論。

接著👷🏽♂️,又和弗裏德伯格𓀊、任海滄一起對該理論的實驗觀測作了預言。

1986年哥倫比亞大學宇稱不守恒發表三十周年暨李政道教授六十大壽生日慶祝會💪🏼,左起依次為錢德拉塞卡(1983諾獎),詹姆斯·克羅寧(1980諾獎)、拉比(1944諾獎)🏝、李政道🃏、丁肇中(1976諾獎)

關於理想帶電玻色子的玻色-愛因斯坦凝聚,早在1955年沙弗羅斯就做過相當有影響的工作。但李政道、弗裏德伯格和任海滄發現,沙弗羅斯的結果由於忽略了靜電交換能,存在大的錯誤💁🏼♀️。

對這一基本性問題,他們給出了新的正確解:理想帶電玻色系統💔,在低密度下並非超導體,當密度超過某一臨界值後才成為第二類超導體🧘🏼♀️,其臨界磁場遠高於沙弗羅斯給出的值🤹🏽♀️。

在李政道的超導研究中心👩🏼💼,出現了一個場論中的基本問題:什麽情況下一個復合粒子,比如庫珀對,可以被看作是基本的自由度?是近似的,還是嚴格的?

政道對該問題做了解答,並和弗裏德伯格、任海滄合作證明了一個嚴格的等同定理🆎。根據這個定理,可以把任何純費米子系統當做基本費米子和基本玻色子📐,兩者之間有短距離的排斥勢👩🏻🦯。

該定理為李政道的玻色子-費米子超導模型確立了堅固的理論基礎👩👧👦。

20世紀末開始,已逾古稀之年的政道✥,和弗裏德伯格、趙維勤合作⛹🏻🏊🏼♂️,導得一個沿著一條確定軌跡積分求解 N 維薛定諤方程的基態量子波函數的新方法🏋🏻,將方程從二階偏微分方程化為一系列沿著這條軌跡的一階常微分方程。

基於這一確定軌跡👩🏽🏫,引入相應的 N 維量子波函數的格林函數,導得一個全新的微繞展開系列💁♂️。進一步發展了一種新的迭代方法,選取恰當的嘗試波函數,求得相應的修正位勢,並進行迭代求解🥔。在證明了一個層次定理的基礎上🚵🏿♂️,證明了迭代系列的收斂性,並以雙阱位為例,得到收斂的修正能量和波函數系列🕥。之後的工作進一步指出🏄🏼♂️,N 維薛定諤方程可以化成一個等價的N 維靜電問題迭代求解,並將此方法應用於求解 N 維 Sombrero 型位,對任意維數,任意角動量的態,得到能量和波函數的收斂迭代系列,還將此方法用於迭代求解低激發態。

對21世紀物理學的影響

隨著21世紀的臨近🏃🏻♀️🍋,“細推物理”達半世紀之久的政道,又把目光投向下世紀物理學的發展🥩。

進入90年代以來,他在世界各地的演講中🤹🏿♀️,常把目前物理學所處的狀況和19世紀末相比⚂。

19世紀末,經典物理已相當完善🐠,牛頓力學🙆🏿、麥克斯韋電磁理論🌡、統計物理均與當時的實驗觀測符合得很好。於是♦️🤾♀️,有人提出物理學的研究已接近尾聲。

其實🤮,那時仍有兩個和經典理論格格不入的謎📹,一為邁克耳孫-莫雷實驗,一為黑體輻射能譜。20世紀初,這兩個謎的破解導致了物理學史上最偉大的革命,產生了相對論和量子力學,並帶動了其他學科的發展。

在量子力學基礎上誕生的半導體、激光、計算機,則造就了工業技術的革新👨🦲。可以說🙋,整個20世紀的文明和對19世紀末兩個謎的破解有極密切的關系😛。

政道指出,物理學在20世紀末又走到了與20世紀末類似的微妙階段。它已找到物質的基本結構:輕子和誇克;也知道物質之間的基本相互作用:引力、弱、電、強相互作用;並為這些相互作用建立了一套完整的理論描述,理論和現有的實驗也都互相符合👨🏿🚒。

但是🌓,取得這些成就的20世紀物理學也還存在著兩個謎⛷:目前的理論都建立在對稱性原理上,而大多數對稱性量子數卻都不守恒;誇克還沒有直接觀測到🤦♂️。這兩個謎的破解,很可能會像19世紀末兩個謎的破解那樣👨🏻🦯,最終導致21世紀科學和技術的革命👕。

政道還指出,這兩個謎的關鍵都在物理的真空🫲🏽👨🏽🦰,這真空是含洛倫茲不變性的✋🏿,它不是19世紀的“以太”。

按照現代物理的觀點,真空是很復雜的⚄。對此🕊,政道曾說♢:“人們可以把物質去掉🏌️,但去不掉相互作用。”根據量子力學,時空的任何一點,任何一瞬間,都可以產生許多粒子反粒子對🛵。這些粒子和物質的作用可以改變物質的物理特性🚵🏽♀️。對稱性破缺目前就歸結為真空,這就是自發破缺理論🌾。

量子色動力學中,誇克禁閉也可以看作是由量子色動力學真空的性質造成的👨🏽🎨。政道認為這樣的解釋雖然可以自圓其說💇♂️,但正確與否還需要經過實驗觀測。

他多次在各種國際會議上強調🕵🏼♂️⛵️,要解開這兩個謎👩🏻🏭,需要改變真空的性質,而應用相對論重離子碰撞產生高溫高密的物質,有可能在一定空間範圍內改變真空🏄🏻,實現恢復對稱性和退禁閉的相變。

這個新觀念指出了一條全新的基礎性的研究道路,開辟了相對論重離子碰撞物理學的研究。

20世紀70年代中期以後,在政道的推動下👩🦼➡️🤵🏻,這一新的領域吸引了粒子物理與核物理領域理論和實驗物理學家的廣泛關註🤲🏻。

政道一直推進和關註布魯克海文國家實驗室(BNL)的相對論重離子對撞機(RHIC)的 建造,與RHIC實驗物理學家密切聯系👨👩👦👦,一直關心其實驗結果。歐洲核子中心(CERN)也實現了在大型強子對撞機上開展重離子對撞實驗🧑🏻⚖️。

21世紀初,相對論重離子碰撞的實驗結果證實,在高能重離子對撞過程中產生了由強相互作用的誇克膠子等離子體(sQGP)。李政道高度評價這一結果,指出這很可能是一個新物理時期的開始。美國物理學會將RHIC的最新實驗結果列為2005年的最重要的16項物理成就的第一項🏋🏼♂️。

1989年6月,中國高等科學技術中心舉辦“相對論性重離子碰撞”國際學術研討會。為了稱頌人類有可能通過相對論性重離子對撞機來探索宇宙的起源和真空的復雜性,李可染教授為該會議創作主題畫“核子重如牛🕉,對撞生新態”。

至於基本相互作用理論下一步怎麽走⛹🏼♀️,政道認為,還需要更多實驗方面的啟示。

當年,宇稱不守恒的發現,使人們找到了弱相互作用的解。現在🌴,則希望能從T或CP的實驗中得到提示🌞。目前,T和CP不守恒只在K介子衰變中發現,其來源尚不清楚🫧。美國、日本正在建造的3個B介子工廠🙆🏿♂️,都是為了尋找CP和T在底誇克系統中的不守恒。

輕子系統是否有時間反演的不守恒,這個問題實驗上還沒條件回答。

北京正負電子對撞機(BEPC)是這一能區唯一合適的實驗裝置。為了回答上述問題,正負電子流和探測器都需要進一步加強🙅🏻♂️。

正因為如此,政道對中國科學院高能物理所的τ輕子-粲誇克工廠計劃十分支持。他認為🚷,這不僅有利於保持中國在高能物理領域的地位,也是達到下一世紀物理前沿的最直接而且在價格上又較合算的投資。

2006年🏦,八十高齡的政道和弗裏德伯格合作開展了一系列關於中微子的質量本征態與相互作用本征態之間的轉換矩陣的工作。

他們從對稱性出發,假定轉換矩陣可由中微子的有效質量項在中微子場算符作平移變換下保持不變而得到。不存在T破缺時導出的中微子轉換矩陣提供了第三混合角θ13不為零的可能性🙋🏿♀️。還向存在T破缺的情況進行了推廣。

2012年大亞灣中微子實驗測量到θ13不為零後,他們的理論仍能繼續作為討論中微子混合模型的框架。

之後,他們進一步將這種對稱性應用於誇克混合的 CKM 矩陣,並建議 u,d誇克質量的微小可能和時間不對稱的微弱有關。導得了Jarlskog不變量的具體表達式,發現其數值結果與實驗測量一致。

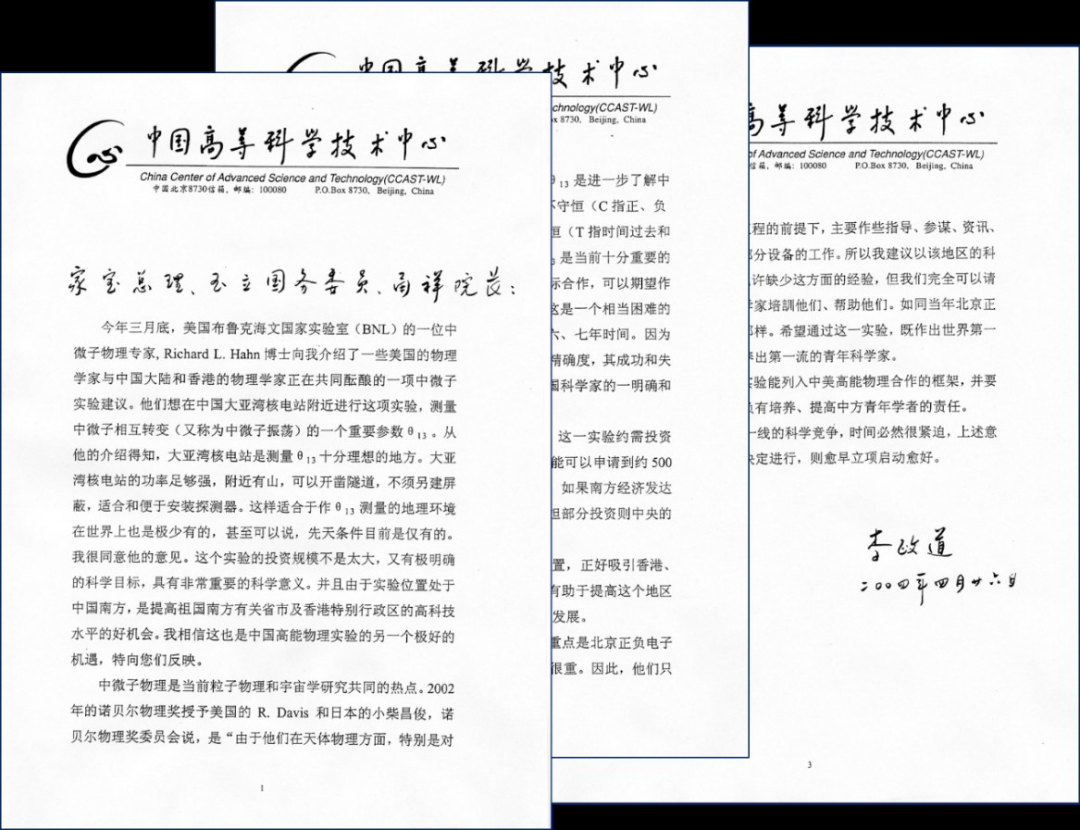

2004年👇,李政道致信建議支持大亞灣中微子實驗測量中微子振蕩的一個重要參數θ13

政道開辟的對中微子奧秘的探索,對量子場論中真空的特性的改變和測量#️⃣♞,和粒子物理與宇宙早期相結合的孤子星模型,仍然是21世紀物理研究的前沿。

對中國科學、教育事業的貢獻

1972年,中美關系開始走向正常❌,政道和夫人一有機會就回國訪問💿。

看到當時國內科學🍅、教育的狀況,他心中十分擔憂。在見到國家領導人時,多次坦陳己見🧑🏼🦳👨🏽🔧,並建議用設立少年班的辦法來培養少數學科的人才。

他在各地參觀時,看到不少為樣板戲訓練人才的少年班🏄🏼♀️🂠,覺得在當時環境下培養科學人才這也許是一條可行之路。

政道的意見遭到“四人幫”反對🍠,為此他還和“四人幫”有過一場辯論。後來,毛澤東接受了他的建議。

“四人幫”垮臺後,國內百廢待興。振興教育更是其中一項要務。

政道便利用暑假回國為中國科技大學研究生院師生講課,全國各校組織了約千名師生在北京友誼賓館聽講。一個夏天,每天三小時,開了“場論與粒子物理”和“統計物理”兩門課🍭。他由淺入深地講授🤷🏻,系統地介紹了當代物理的最新發展。

那時,國家開始選派年輕學生出國讀大學,並派遣教師、科研人員出國進修🚶🏻♂️➡️🍋🟩。政道在美國專門設立了一個高能物理實驗領域的中國訪問學者項目,這在美國稱為“李政道學者”。

在他的安排下,這些訪問學者都進入了高能物理的前沿領域,為以後北京正負電子對撞機的建設和高能物理研究打下了基礎。

針對當時中國的情況🤸🏽♂️,為培養一流科研人才並為高校建立國際聯系,政道認為,最有效的方法是挑選大學生出國攻讀博士學位。

那時,國內尚未開設GRE和TOEFL考試。由於缺少一個客觀可行的辦法來評價中國學生,美國的一流研究生院難以錄取中國學生。

為此🙆🏼♀️,政道親自設計了中美聯合招考物理研究生項目(CUSPEA),每年約有100名中國物理系高年級學生通過考試進入美國一流的研究生院。

這一形式很快也被化學、生物等學科采用👨🍳,所有通過CUSPEA考試的學生都得到美方的全額獎學金👨🏽🦲。

CUSPEA和美國的入學手續有些不同,為了使中國學生能在大學畢業後立刻進研究生院,政道教授和他的助手特拉梅女士🫲🏿,每年都要花很多精力和時間,向70多所美國院校的招生部門做解釋和安排🐓,有關國內事務則由吳塘、沈克琦等先生組織。

從1979年開始到1989年結束,通過CUSPEA考試共培養了915名學生,這些學生🧔🏻♀️💏,在美的學業大都在各校各系中名列前茅,為祖國和母校爭得了榮譽。

其中的不少人在學業有成後,又在各自的研究領域內取得了傑出成績。現在👩👧🙋🏿,他們當中有些已回國工作,成為所在單位的骨幹;更多的則周期性回國講學👨🦽➡️,成為溝通國內與國際學術聯系的重要橋梁🙈🤾🏽♂️。

李政道與CUSPEA學者在一起

1979年1月,在美國斯坦福直線加速器中心🧗🏼♀️,政道和帕諾夫斯基一起組織了第一次中美高能物理會談。會談後,兩國正式成立了中美高能物理合作項目,一直持續了40年。

通過這一合作渠道,在政道的精心安排下,美國的高能物理實驗室為BEPC的設計🧚🏿♂️、建造提供了大量技術上的支持,美國也參與了大亞灣中微子實驗項目。

1980年廣州粒子物理討論會上,錢三強🧑🏼🦱、張文裕、周光召💂🏽♀️、李政道一起座談

在北京建造能區為 3~6 GeV 的正負電子對撞機的建議是1981年提出的🏇,在這項有關中國高能物理研究和科技發展的關鍵決策中,政道教授起了十分重要的作用。他力主整個加速器和探測器都在中國建造🤽🏼♀️。

BEPC於1984年動工後在4年內建成。它曾是世界上這一能區最先進的實驗裝置👩🏻🎨,有50多位美國及其他國家的科學家來進行合作研究。

1992年,BEPC上有關τ輕子質量的精確測量,被稱為當年國際粒子物理實驗中最重要的結果🗾。

在第九屆中美會談上,李政道🦹🏿🕯、周光召、謝家麟、葉銘漢討論BEPC工程建設問題

1984年10月,BEPC 奠基時合影(左起:張厚英、李明德、李政道、葉銘漢、何國偉)

1985年和1986年🖐🏻,經政道建議🥯👱🏽♂️,中國分別設立了博士後製度及自然科學基金🚂。政道還幫助設計了博士後製度及自然科學基金的具體實施方案。

在博士後製度實行前,青年科研人員對研究單位選擇余地很少,不同單位間研究人員也很少流動。博士後製度的建立從根本上改變了這一狀況👳🏻🧑🎓。現在博士後的規模已擴大了好幾倍𓀓,最初只有250名,而1996年的新博士後就有近1200名🧑🏿⚕️。

自然科學基金的設立👨🦽➡️,在中國首次將同行評審引入科研經費的分配。10年來,它已成為促進中國基礎科學發展的有效手段。

讓自己衷情的現代科學技術在中國的土地上生根開花結果,是政道的一大夙願。

為了創造一個良好的學術環境,促進科研人員、尤其是青年科研人員在國內的工作和交流🌮,組織海外中國青年學者回國短期工作和講學🧏🏼♂️,在他的努力下🧑🏼🎓,1986年成立了中國高等科學技術中心(CCAST)和北京近代物理中心(BIMP)。

CCAST的主要經費來自瑞士的世界實驗室,政道為主任,中國科學院院長周光召為副主任。CCAST每年約組織25個工作月,有來自全國各地的近千名科研人員參加研討,討論的課題除物理外,還有環境科學等內容。BIMP則幾乎每天都有學術報告會💁♀️,內容包括物理、化學🤽、生物和各種交叉學科➡️。

政道在“往事回憶”一文中談到:“40年前,經吳大猷教授推薦🙎🏽,我獲取了中國政府的一筆獎學金,赴美留學,在物理學方面繼續深造。這一難得的機會改變了我的一生。一個人的成功有著各種各樣的因素,其中‘機遇’也是最重要的,也是最難駕馭的。盡管成功的機遇不可預訂,但它的幾率卻可以大大增加。通過吳教授👩🔬,我才能得到這一機遇。我對這一機遇的珍視🧍🏻,是促使我近年來組織CUSPEA考試的主因之一。希望更多類似的機遇能夠光顧年輕人。”

政道多年來為祖國、為科學所做的一切,正是在給年輕一代創造機遇💂🏽♂️。

2019年😏🐕🦺,約200位來自世界各地的CUSPEA學者相聚,慶祝CUSPEA項目走過 40周年。政道親自為活動題詞“薪火相傳”🤦🏻♂️🏘。在政道的鼓勵下🚶♀️➡️,CUSPEA學者們積極籌劃成立科研機構和慈善基金,促進國際的科技交流,承擔起下一代人應有的責任🔇。

過去十年裏☁️,政道將他的手稿和信件全部捐給了上海交通大學的李政道圖書館。李政道研究所成立後,吸引了一批國際一流的物理學家🤴🏿,很可能成為二十一世紀物理研究的國際中心♤🏄🏽♂️。

__________________________________________

本文選自《現代物理知識》2021年第5/6期

作者簡介

葉銘漢🎲,著名高能實驗物理學家、粒子探測技術專家,中國工程院院士。1925年出生🧑🏿⚕️,上海人。1949年畢業於意昂体育平台物理系,同年考入意昂体育平台研究生院讀碩士研究生,師從錢三強。

上世紀50年代,葉銘漢參加我國第一🧑🏽⚕️、二臺帶電粒子加速器的研製👨🏿🦲,建成後負責其運行和改進,對我國低能加速器的發展作出了貢獻🧣。後率先研製和發展了多種粒子探測器,開展我國第一批核物理實驗,作出了具有國際水平的物理工作。

70年代,肖健和他主持開展多絲正比室、漂移室等高能物理實驗常用的粒子探測器的研製,首先在國內實現多絲正比室計算機在線數據獲取。1982年起主持大型高能物理實驗粒子探測裝置北京譜儀的研製😾,是大型科研工程“北京正負電子對撞機和北京譜儀”的主要科技領導人之一🏌🏿🙋🏼♀️。曾獲國家科技進步獎特等獎等。