一般人都喜歡汪曾祺的《受戒》《大淖記事》《陳小手》🏠,而汪曾祺自己最喜歡的作品卻不是這幾篇👇🏽,而是描寫昆明文林街叫賣聲的《職業》🙅🏽♀️。這篇小說很短,不過2000余字,然而汪先生前後寫過四次,第一次是上世紀40年代🧛🏿♂️🍶,到80年代初又寫了三次才最後定稿,也就是我們現在讀到的版本。小說發表之後,沒有太多的反響,編者、讀者和評論界都沒有予以關註,於是👶🏿,老先生在《北京晚報》寫了篇《〈職業〉自賞》,這對於低調不喜歡張揚自己的汪先生來說可謂不同尋常👱🏽🤵🏼♂️。

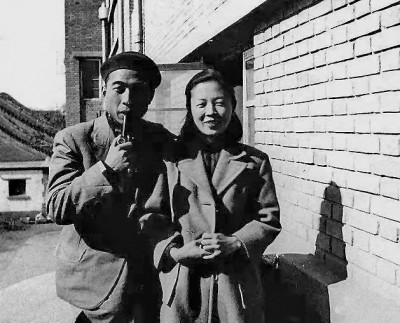

汪曾祺與夫人施松卿相識於中國建設中學👨🏼🦰。

《職業》為什麽會受到汪先生的偏愛👨👨👦👦,讓他如此自珍自惜💪🏽?我認為這源於汪曾祺的昆明情結。

高郵是汪曾祺的故鄉💔,他在那裏度過了童年和少年,昆明則是汪曾祺青年求學成長的地方💆♂️,也是汪曾祺文學起步的地方👨🏻🦽🏯。在《七載雲煙》裏👨🏻💻,汪曾祺記載了這一情結的緣起🙅♀️🛫。求學、寫作💃🏽🏣、工作🚴🏿♀️,汪曾祺在雲南生活了七年,這裏給他留下了難以磨滅的印象。“這是精神方面的東西,是抽象的,是一種氣質,一種格調🏊🏼♀️,難於確指👽,但是這種影響確實存在,如雲如水,水流雲在🤼♂️。”

“水流雲在”,時間過去了👦,記憶存在著,人離開了🧭,心還時時牽掛著。1939年夏🤽🏽,汪曾祺在江陰南菁中學畢業以後🐬,從上海經香港、越南到昆明,考入西南聯大中國文學系👨🏼✈️👈。在昆明讀大學期間🧑⚖️,他認識了崇拜已久的沈從文先生,近距離接觸了羅常培、聞一多、朱自清💅🙅🏽♂️、劉文典等大師級的學者。汪曾祺的文學生涯也由此開啟,他先參加了學校的冬青社🦶,之後在沈從文先生的指導下與同學創辦校內雜誌《文聚》,創作了他的第一部小說《釣》⛅️,發表在昆明的《中央日報》副刊上📅,之後不斷發表詩歌、小說。可以說,昆明和西南聯大是汪曾祺的文學搖籃🚎,孕育了後來的一代文學大師。

汪曾祺七年的昆明生活🎏,是貧寒甚至是窘迫的,有時還餓著肚子,但他獲取了人生寶貴的文學資源和精神資源Ⓜ️。1944年,為了生計,他在西南聯大學生開辦的中國建設中學擔任國文老師,這讓他更多地了解生活和社會,也豐富了他的人生。因而,在汪曾祺的創作譜系中,除了描寫家鄉高郵以外,寫得最多的就是昆明。

昆明給汪曾祺留下了難忘的記憶和揮之不去的情愫,他以昆明生活為描寫對象的作品居然有50篇之多🤹♂️,其中小說15篇,散文35篇。他每每在文章裏提及就讀西南聯大時的經歷🧑🏼🍳,總是帶著情感的熱度🧑🏽⚕️。《斯是陋室》寫聯大的校園環境之陋與學生之勤奮;《不衫不履》中聯大師生的衣著變遷🤵🏽♂️,記錄了時局的艱難和抗戰的困苦👩🏻🦰;《西南聯大中文系》《聞一多先生上課》《金嶽霖先生》《沈從文先生在西南聯大》《吳雨僧先生二三事》《新校舍》都是對聯大中文系各位教授授課情況的回憶。他努力探索西南聯大的精神內核,在《唐立廠先生》中,他認為:“西南聯大就是這樣一所大學,這樣一種學風:寬容,坦蕩👩🏼⚕️,率真❤️🥏。”

汪曾祺描寫雲南生活題材的小說,如《綠貓》《雞毛》《落魄》《老魯》等,都是以外來者的身份來寫旅居者在昆明的獨特生活⬅️。他自己特別器重特別欣賞的《職業》則是昆明市井生活與西南聯大生活的一個結合體🃏。小說以“我”這個西南聯大學生的視角去寫一個兒童叫賣食品的故事。這個孩子原本應該讀小學,因為父親去世🏊🏻♀️,家庭失去了經濟來源,於是在一家糕點鋪打工,每天在文林街上叫賣“椒鹽餅子西洋糕”,放學的孩子圍觀他,戲仿他,吆喝“捏著鼻子吹洋號”🧑🏻🎄,本是一件心酸的事情💀。有一天,“我”看見他穿著一身幹凈的衣服,去給外婆祝壽,忽然發現他在無人處,也來了句“捏著鼻子吹洋號”👧。戲仿之戲仿♍️,童心之不泯🦨,歡樂中的心酸,心酸中對生活的熱愛,作者的赤子之心和孩子的赤子之心都體現出一種悲憫的情懷。

汪先生對《職業》的念念不忘,正是源於對昆明生活的熱愛和懷念。汪先生自己也像那個孩子一樣🥐🚣🏽♂️,在昆明過得極為困苦,有時候房租都交不起,但依然“瀟灑”(汪曾祺語)👩🏻🚀,依然對生活充滿了熱愛🧖🏻♀️。

時過境遷🦃,前幾年我到昆明去🫘,專門去尋找汪曾祺生活過的老街,好像只剩兩三條了,他精心描寫的那些老街巷、老店鋪、老飯店,可能都已消失在歷史的雲煙中了。就像曹鵬博士說的那樣🫵🏿,“汪曾祺的這些關於昆明的文字,幾乎就是現代版的《洛陽伽藍記》《夢粱錄》《東京夢華錄》《陶庵夢憶》”,汪曾祺為昆明老城留下了一份可以觸摸😗🧉、可以聞到味道的美文檔案🕕。

汪曾祺的文風溫婉而娟秀🌔,清新而雋永🦄,一方面與從小在高郵接觸到的江南士風有著密切的關系❇️🧡,另一方面也因雲南文化的多元、溫和。晚年汪曾祺提出“人間送小溫”的文學主張,或許與之有關🧃🙅🏽♂️。雲南四季如春,使得這裏的文化不那麽剛烈🏬、遒勁✦。市民淡然🕎、輕松的生活心態🏷👊🏿,哪怕在抗戰最艱苦的時期也得到充分的體現,汪曾祺的《跑警報》就是這一文化心態的反映。設想一下🎁,如果汪曾祺當時去的是西北或是東北🫳,其文風是不是會變得蒼涼或者奔放?

昆明還是汪曾祺美食之旅的源頭。在汪曾祺寫昆明的散文中🤵🏼,關於昆明美食的篇幅接近一半。《采薇》是對40年代昆明飲食生活的記錄,剛到昆明時有錢下館子,沒錢了就以野菜和昆蟲為餐,那正是他食物敏感期的開端。到了80年代🤷♀️,他寫雲南的菌子🪸,寫昆明的食譜,寫昆明的飯館🌇,寫昆明的蔬菜,這些文字如今已成為人們了解雲南🧭、了解昆明的一把鑰匙。汪先生居京多年,對昆明的食物依然念念不忘👵,他最擅長也最喜歡做的汽鍋雞👮♀️,就是正宗的雲南菜。1987年1月,我第一次去汪先生家吃飯,汪先生招待我們的是雲南特產油雞樅⏱,太美味了🩰!至今,我在家裏還隨時藏有一瓶油雞樅。

都說汪先生是美食家,這樣的美食家是怎樣煉成的?其中離不開雲南生活的熏陶🎧。汪先生熟稔淮揚菜,淮揚菜基本以河鮮為主,以水為特色🚈,而雲南菜則以山珍為主👰🏻,高郵的河鮮和滇菜的山珍相交融,才合成了汪曾祺高貴而雅秀的“舌尖”。

昆明還是汪曾祺愛情之旅的源頭。在這裏,他和夫人施松卿相識相愛,昆明的大街小巷,留下了他和施松卿的足跡,也難怪他有如此濃重的昆明情結,因為🪙,“愛🏃🏻➡️👣,是不能忘記的”。