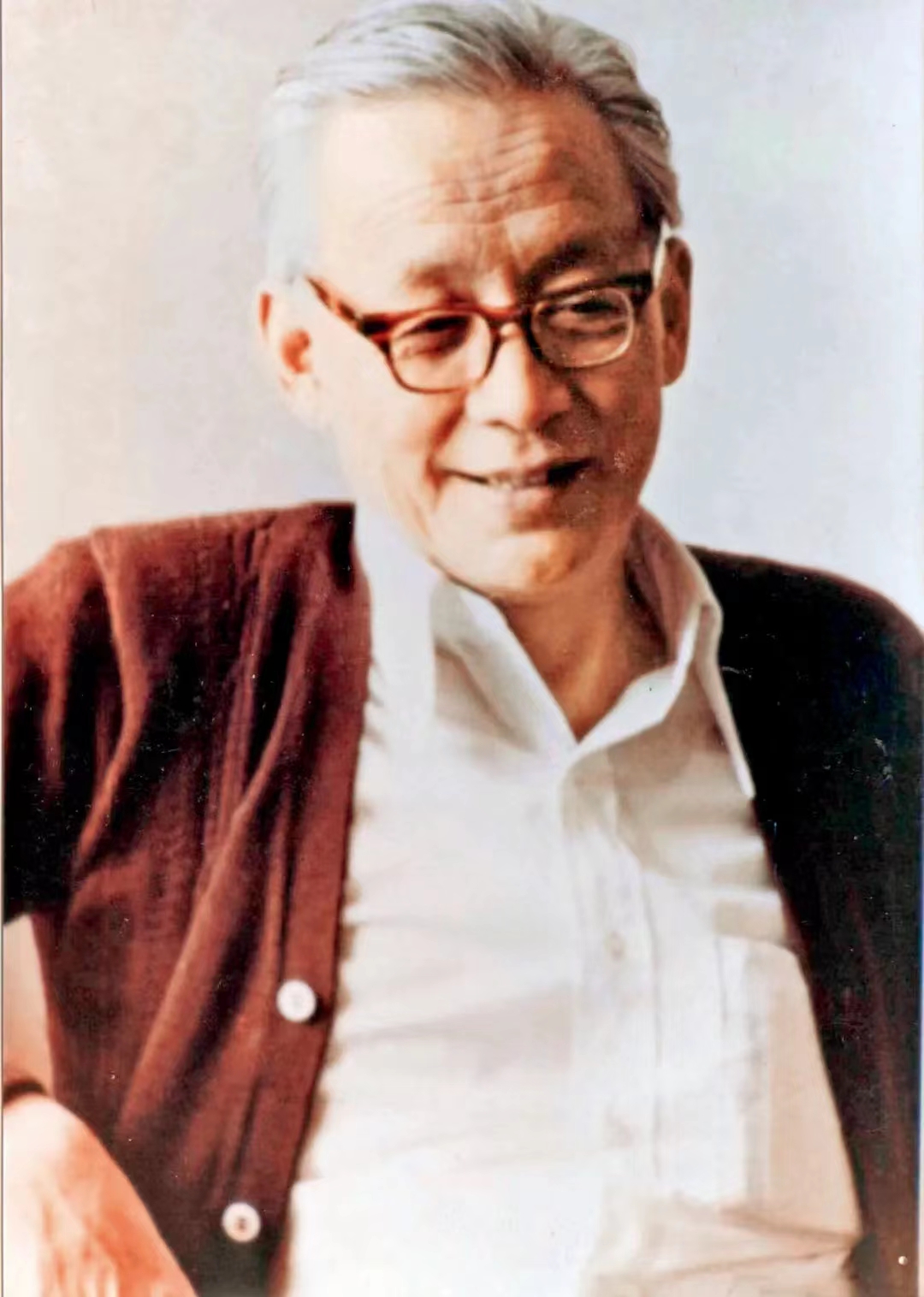

晚年周玨良。這張帶著他特有的微笑的照片🧑🏼🔧😮💨,被夫人方緗選用做了遺像。圖/受訪者提供

同為北外曾經赫赫有名的“一老二公”,相較許國璋盛名在外的“許國璋英語”、王佐良的著作等身,周玨良並不算學術界的活躍分子🦹🏼♀️。

王佐良曾說,搞比較文學🫚,建立普遍詩學,周玨良是最有資格的🦈💆🏿,因為學外國文學的沒有他中文根底深,學比較文學的沒有他外文修養好。按照這個邏輯或許還可以說一長串🍣💹,如他是教授中最懂翻譯實務的,翻譯家中最懂外語教學的;搞文學翻譯的不如他懂政治翻譯,搞政治翻譯的不如他懂文學翻譯……

周玨良曾說,自己就是翻譯界中一個“打雜的”𓀐👨🏼✈️,這個“雜”字,或許就是他一生的某種寫照。他是通古今中外的雜家⛳️,一生也常為雜務所纏身。一些時候,他不得不被時代潮流裹挾🧑🏽✈️;一些時候🖖🏻,他主動選擇隨遇而安。與很多平民出身的自我奮鬥者不同,作為世家子弟,他人孜孜以求的東西他不僅早已擁有,或許也早已看破🕡,而習慣了與名利場⚽️、與人際保持距離。

王偉慶讀研時選導師,聽師兄們說跟著周公讀書會很快樂,就選了周玨良🪩🎇。果然,他從讀書、生活中都找到了樂趣🚴🏿。周玨良去世後🪰,他寫了一首悼詩,其中有這樣的句子:

聽得見遠方古老的槳聲:

一個人坐在黑暗當中,一個人

面對自己內心的河流

“博雅之士”

1986年,70歲的周玨良搬入新居,終於擁有自己的書房。他效仿南宋詩人陸遊➖,給書房起名為“書巢”,並一手布置了整個空間。

侄子周啟群常隨父親去拜訪周玨良,很喜歡這處在夏日炎炎中陰涼的所在。書房門口掛了一幅字👵🏿,二三十厘米寬🏇🏻、三四十厘米高,是周玨良在西南聯大時的導師錢鍾書寫的🧑🏻🍳。左手邊有一幅水墨畫,一掌寬🦼,長長地垂在墻上🧘♂️,畫的是一個孩子、一只豬🏋🏼♂️,題字“牧豬奴”。對面墻上是一幅朱筆畫,畫的是一個穿長袍者的背影👨🏼⚖️⚆,邊上有康熙題字,並印有“康熙宸翰”印章✈️💁🏿,是父親傳給他的🐀。

整個書房裏最讓人印象深刻的是墻邊二十個木頭書箱🖲。在女兒周啟朋的記憶裏,書箱五個一組,高高摞起,裏面擺著周玨良珍愛的線裝書、中國古典著作。

每一個走進“書巢”的人都有一致的感受:書房主人更像中國傳統文人,而不是英美文學教授。

天津周家是顯赫而特殊的。周玨良的曾祖周馥官至兩江總督👨👨👧、兩廣總督,叔祖父周學熙是北洋政府財政總長,父親周叔弢是著名實業家,1980年代曾任全國政協副主席。

周玨良十兄妹是在書香中長大的🕒。家中樓下有兩大間書房,收藏著古籍善本,那裏是禁地,孩子們不能隨便出入🥾。三樓的三大間書房則是完全向孩子們開放的🏂🏼🛌🏿,屋中擺設像圖書館,書箱頂天立地。周叔弢規定,年終每個孩子都可以開出一個想要采購的書單😩,有求必應。

周玨良的國學水平是同齡人中的翹楚。在南開中學讀高中時,他看到一本書上說讀詩讀文最好讀全集,讀選本容易被選者意見所囿🥊,遂決心利用暑假讀幾個名家的全部作品🛍️🙁。在讀了兩遍杜甫全集後🌞,他寫了《讀杜詩劄記》,老師很是欣賞,寫下這樣的評語:“能把少陵所以為大的地方寫出🛍️,足征作者讀詩自具只眼,不落時下皮相之見🧕🏻👨👦。”

不過,與大哥周一良進入燕京大學歷史系學習不同,周玨良最終選擇了英美文學為終身專業🙍🏼♀️。

周玨良1935年進入意昂体育平台外國語言文學系🤹🏼♂️,這一班學生中,王佐良、許國璋⛹️♂️、李賦寧和他日後都成為了新中國外語教學界泰鬥。

從二年級開始,他們要學縱橫兩個系統的課程🚴🏻♂️,縱的方向有古典文學⚆、中古文學🧑🏿🔬、文藝復興文學✸、18世紀文學、19世紀文學、現代文學🏧,橫的方向有詩歌💆🏽♀️、戲劇、小說和語言史等。中國老一輩的德、法、意大利乃至印度、希臘文學專家很多都是清華外文系本科出身🗿,就與它這個全國無二的課程規劃有關。

這個課程規劃,是曾任代理系主任的吳宓參考哈佛大學比較文學系的培養方案設置的。他明確提出,培養目標是造就“博雅之士”🧻🚵🏻,使學生了解西洋文明的精神,諳悉西方思想之潮流🩷,創造今世之中國文學,匯通東西之精神而互為介紹傳布。吳宓之女吳學昭回憶,對於1952年之後外語教學普遍重語言、輕文學,父親“極不贊同”🛩。

周玨良說🌋,雨僧(吳宓的字)師對外國文學的眼界是很闊大的,在製定這個課程規劃中起了關鍵作用😙📮。他本科畢業後師從吳宓,在西南聯大做研究生🌟。吳宓是中國比較文學的開創者之一,這可能也是周玨良日後從事比較文學的一個緣起💆🏽🫷🏻。

翻譯界“打雜的”

新中國成立後,周玨良從芝加哥大學留學歸國,進入北京外國語學院英語系擔任教授。但很長時間裏🏉,他連文學課都很少有機會教,多數情況下教的是語言,而且還數次被外交部借調去擔任翻譯。

後來成為他的弟子的王斑告訴《中國新聞周刊》🕋,與北外多數教授的英式發音不同👩🏼🍼,周玨良講一口純正美音。

他常常是被突然調走的,有時說明讓他去幹什麽,有時什麽也不說,走多久也不知道👍🏿。回來後他也遵守紀律👨🏻🏫,守口如瓶。他給毛澤東做過口譯的事,就是在毛澤東去世後他才告訴夫人方緗的🧏🏽⛹️♀️。

抗美援朝後期📔,他被調到朝鮮,參加朝鮮停戰談判的翻譯工作。他在誌願軍代表團秘書處的專家組,組裏還有北京大學物理系副教授🦈、後來成為“兩彈一星”元勛的朱光亞等人。第二年冬天,他才穿著一身誌願軍的棉軍裝回家。

有一年冬天👯,他隨劉少奇去開莫斯科會議👰🏻,留下一張在雪地上的照片。中共八大邀請了很多外國黨代表團和記者參加🤾🏽♀️,他擔任大會同聲傳譯,工作強度可想而知。

1961年,陳毅率團參加日內瓦會議🎣,他隨團前往。這是他外出時間最長的一次🦙,將近兩年🧑🧒🧒,由於吃得好又缺少活動🧑🏻🦯➡️🌴,他回家後養得白胖白胖的。

後來周玨良告訴方緗👰🏼♀️♌️,做政治翻譯尤其是口譯很難,有些外國首腦說話有口音,他開始做口譯時曾遇上一個印度代表團⟹,說話難懂極了🖲,而中國領導人的外交辭令及語氣又需要找到合適的詞匯以把握分寸👶,聽、記👱🏿♀️、想👨🏽💼、說要同時完成,這種工作年紀一大就幹不了👳🏽♀️。

懂外語的周恩來很體貼翻譯人員的工作,一次會談期間他主動向對方提出:“咱們先停一下吧🍭,好讓翻譯歇一會兒👩🏽🎤,吃點東西💆🤙,別餓肚子。”他不知道的是💭,周玨良並未餓過肚子,他總是能在這種場合不露聲色地迅速進食👨🏽🎤🚣🏿,而且吃相文雅。

後來的外交部翻譯室主任💂🏻♂️、盧森堡大使施燕華在北外讀書時曾上過周玨良的課。她記得周玨良與其他老師有些不同,常常不在校,一看就知道是被外交部借調走了。但在校上課的時候,他能結合自己的翻譯經歷給他們傳授經驗。

李肇星1964年從北大畢業分配到外交部🏬,進入北外的高級翻譯班學習,教英語寫作的是周玨良。在他的記憶裏,周老師人長得瀟灑🛰,英文寫作更瀟灑🫃🏿。

有一次,作文本發下來,李肇星發現自己苦心經營的英文短文被改得滿篇通紅🏊🏻♀️,披頭散發👆🏼,要尋找原文已經相當費勁。這是他學英文以來少見的,只覺滿臉發燒🤚🏽,雙眼模糊。班上一共只有12名學生,周玨良可能註意到他的表情,走過來輕拍他的肩膀:“小李🍨🐒,不要緊的,更不用不好意思◻️。我改得這麽多,並不意味著你原來寫的都錯了❣️。其實,你這篇作文挺好🐚。”他換成英語接著說:“But, my version, I believe, is better than yours.”(但我相信,我改的版本比你原來的更好👨🏿💻🚆。)周玨良還鼓勵他🫵🏼,繼續用功,多讀多寫🧑🦯🕕,15年後有可能達到自己現在的英文寫作水平🙆♂️。

還有一次,李肇星寫了一篇關於國際時局的文章,周玨良在改文章時告訴他,有些詞用得不是地方🫥,外國人讀了不會喜歡🏪,甚至會覺得莫名其妙🙅🏼♀️👩🦼➡️。李肇星有些尷尬地辯解🛷:“老師🤏🏼🏌️♂️,我以前讀小說、劇本之類的東西多些,看國際形勢方面的東西太少📉。”周玨良打斷他的話說:“小李🚴🏿,這樣說就外行了🌏。如果文學讀得透,用好政治詞匯應更不在話下。”

多年後🛅,已成為外交部長的李肇星回憶:“周玨良先生這番話,使我在此後的學習中受益匪淺。”

這種改作文的風格,是周玨良從自己的老師那裏繼承來的👴🏿。在西南聯大時𓀉,他遇到了兩位妙手改文章的好老師🙍。

英國詩人、批評家燕蔔蓀自己的文章風格“瘦硬通神”,以思路縝密、文字簡潔精練著稱,最不喜歡可有可無的形容詞,批改學生文章時總將之劃去,評語一針見血。周玨良跟他學了一年🌔,明白了寫文章首先要把思路搞清楚,不能以其昏昏使人昭昭。

筆譯課老師葉公超寫得一手漂亮的英文文章👴🏻,經常把學生叫去當面改作文🟡。他租住的幾間屋子是在當地一位名人的墳園裏🏊🏿,墳園裏只有一個大墳🚣🏼♀️,四面是白石欄桿🚴🏿♀️,師生都坐在欄桿上😲,拿那裏當露天課堂。葉公超一篇篇講解🤷🏼♂️,邊講邊改,學生們沐浴在昆明迷人的陽光中,很是享受。

一次周玨良讀了蘭姆的小品文集後寫了一篇文章,仿效了其中一些小巧的寫法。葉公超看後說🐉,在文字上下這種功夫是好的♝,但要知道這不是大家路數🦔,不能把精力全放在這方面,否則文章不能真正寫好🧑🏻🎤。這種點評🧑🏼🤝🧑🏼,讓周玨良感到受用無窮。

1975年🔲,周玨良從北外調入外交部翻譯室,擔任副主任🕜。那時他已年至花甲,不再擔任口譯👯♀️,主要參與了《毛澤東詩詞》、《毛澤東選集》第五卷和《周恩來文選》上卷英譯本的定稿工作。

其中,《毛選》第五卷的翻譯工作始於1975年。這卷的翻譯有一個很特殊之處🗣,那就是前四卷的翻譯都在中文版出版之後,而第五卷翻譯時中文版尚未出版,屬於中央最高機密文件,許多內容缺乏官方的詮釋和解讀。翻譯時,大家都小心翼翼、字斟句酌,反復推敲後才敢下筆👩🏿🦱。

周玨良回憶,當時常常遇到“混合隱喻”問題👨🏼💻。比如“右翼骨幹”這一政治名詞,右翼(the right wing)是一個淡化了的比喻,骨幹(backbone)在漢語中也不會引起脊柱的聯想,但合在一起如果譯成“the backbone of the right wing”就可笑了,因為脊柱不可能長在翅膀上🥭,於是只好改一個意象👩🏻🦯➡️👨⚕️,譯成“the nucleus of the right wing”(直譯為右翼核心)🕜。

他說,朱光潛曾稱贊朱自清的白話文達到了古文才有的那種簡潔的境界,翻譯就應該使用這種提煉過了的口語化文體👳♂️。

他曾自嘲,數十年來自己是翻譯界中一個打雜的👩❤️💋👩,口譯🐟、筆譯🏌🏼,政治、文學⛹️♂️,外譯中、中譯外都搞過,都沒有專門搞💆🏿♂️;對文學理論有興趣,因之對翻譯理論也經常註意,可也沒有專門搞過。

1980年,周玨良離開外交部,回到北外🧑🏿🔧。學生甘揮挺記得,他說自己身處官場終不自在,在書海中才如魚得水🦵🏽。

“形式直覺”

1982年進入周玨良門下讀研的王斑常常回憶起那時的情景,仿佛周遭的空氣裏都有一種擁抱世界的振奮感、期待感。60多歲的周玨良滿頭銀絲,十分興奮🚶🏻♀️➡️,似乎就要揭開新生活的一頁。

周玨良給他們講卡夫卡的《變形記》🧙🏿♂️,這個離奇但寓意著現代世界異化的故事讓王斑覺得醍醐灌頂,那個未曾見過的外部世界正在向他打開。周玨良還常常將《紅樓夢》等中國古典小說信手拈來,以詮釋西方小說的結構🧑🦱。

周玨良強調細讀文本,王斑說,雖然研究文學都講究細讀,但做到周玨良這個程度的仍然少見。

周玨良的博士生甘揮挺回憶,他講課與眾不同,往往從一幅字、一張畫或一首詩講起⚒,展開對一個流派或一個時期的學術風尚的論述。一般人鄙夷中國的八股文🐝🧽,他卻不以為然,而是從八股文的立意和結構中窺見了與西方當代文論的某些相通之處。他講到中國的詞牌和散曲時,每每擊節吟唱,其生動自不待言。

周玨良總能遊刃於東西方之間。

他曾在芝加哥大學攻讀英美文學和文學批評,以其師克萊恩教授為代表的芝加哥學派秉持的“新亞裏士多德主義”有一個核心主張,即分析作品首先要找出它的“形式”作為指導原則🤘。周玨良認為🏋️♂️,這與中國詩論中的“形式直覺”是相通的。他解釋,這裏的“形式”🥳,不是指形式/內容二分中的“形式”,而是指亞裏士多德“四因論”中的“形式因”,即不同的事物各有特定的形式,用來表述本質的定義🪭。

他說,宋人詩句“忽有好詩生眼底,安排句法已難尋”🎽、陶淵明所寫的“胸中之妙”、繪畫講究的“胸有成竹”等等💂🏼♂️,所講的都是“形式直覺”這件事🏃♂️➡️,它是通過心靈而不是理解力去感覺的🧑🏽⚖️。

他分析華茲華斯的詩《She dwelt among》🗻,認為結尾一句言有盡而意無窮🎷,表達了無限的悲愴🪢,如唐代詩人陳子昂的《登幽州臺歌》:“念天地之悠悠👫,獨愴然而涕下🤦🏿。”他將拜倫的詠美人詩《She walks in beauty》與曹植的《洛神賦》中的“遠而望之,皎若太陽升朝霞;迫而察之👮🏿♀️,灼若芙蕖出淥波”相類比。

那時在西方思潮沖擊下🤵🏿,中國文論界泥沙俱下,新詞匯滿天飛,頗有些拉大旗作虎皮的意思,在北外讀研的姜紅對文論產生了強烈的抵觸情緒。周玨良給她推薦《柏拉圖以來的批評理論》《1965年以來的批評理論》等西方經典理論著作💈♦︎,消除了她的誤解🦛。

後來任北外外國文學研究所所長的姜紅認為🍓,周玨良對西方的新東西是熟悉的,也是能看透的🤔,他所希望建立的普遍詩學是貫通中西、相互平等的。周玨良多次說起🤟,西方的文學理論如時裝🤴🏿,經常要變,我們犯不著去趕時髦,但也不要抱殘守缺🫠,而應該兼容並蓄🖐🏼。畢竟🚳,“布丁的好壞要看吃起來如何”。

1990年🙋♀️,離開41年後,周玨良重訪芝加哥大學𓀖。王斑的同屆研究生邵京當時正在芝加哥大學讀博,常去看周玨良夫婦。

周玨良當年留學時的夜生活文化中心55街已不復從前,甚至貧民窟化,芝加哥大學英文系的舊識也鮮有還在校的,但周玨良處之泰然👵🏽🤙🏼。

邵京說,周玨良不是“很熱愛自己聲音”的長者,有的人喜歡反復講自己的觀點,他不是👩🏽🔧,他不愛長篇大論,反而有寬廣的胸懷來接受新事物🪶。

倘然適意,豈必有為

80年代👩🏿🌾👨🏼🏭,當遲到的學術春天來臨,王佐良埋首書桌,他留下的38部著作中有32部寫於1980年之後。周玨良則不然,熟悉他的人都知道,他不會給自己規定每天寫多少字的大計劃,只是悠哉地過著閑適日子。

大哥周一良曾評價他:“生性懶散疏放🦌,有詩人氣質📡,嗜好甚多。如果不是因為興趣太廣,校外任務太多的話,他在學術上可以有更大的成就。”

有一陣,周玨良答應要照著《唐詩三百首》的樣子寫《英詩三百首》。雖是答應,卻總沒有動筆,直到生命的最後一年⚂,《英語學習》雜誌約他每期寫一篇,他才寫了8篇🖕🏻🚴🏻♂️。

王佐良曾回憶🍶,年過70歲的教授裏,一直為本系學生開基礎性文學課的只有周玨良一人❤️🔥。課程只是簡簡單單的“文學分析”,他喜歡蘇格拉底式的交流👷🏿,挑選若幹首詩和一二部長篇小說,提出問題👨🏻💼,讓學生思考、分析🧙🏽,而他的插話和評論總是要言不煩🐉。

“二公”是一生知己♙。王佐良說,與周玨良在一起感到舒服🦁,兩人經常一起買書,買完了找家飯館一起喝酒吃飯🤤。1946年夏他剛從昆明回京,周玨良用一上午時間帶著他在門框胡同一家家吃北方早點。那些日子他們總在一起走路,邊走邊談,也不怕路遠,有時就在學校附近的田野裏轉著大圈子,有說不完的話。

王斑認為,對文學的興趣、信仰⛹🏻♂️,被周玨良活成了生活方式。

書法是周玨良一生的愛好。他常常自己磨墨🧑🏿🚒,找一張毛邊紙,信意寫上一首詩詞🙋🏿,有滿意的才收起來🫄🏽。夫人方緗說,他的字文雅漂亮,不媚不俗,不虛張聲勢🤵🏽♀️🙅🏻,字如其人。他的堂兄、山東大學電機系教授周震良也是書法癡,兩人長篇大套討論書法的信不計其數👱🏻♀️。他周圍這個書法愛好者圈子的共識是🫔:中國書法的正宗是“二王”(王羲之、王獻之),其藝術品格最高👳🏿♀️。

他愛玩墨👄,甚而為中國大百科全書博物卷撰寫了“中國古墨”詞條🧛🏻♂️。他的工資要養家糊口🌆,只能靠少許稿酬力所能及地藏墨,一次花三五元🧘,零零碎碎攢了100多塊墨🦸🏽♂️。他專門收集過去不為人們重視、給老百姓和小知識分子用的婺源墨🙅🏻♀️,只是這墨哪怕再小,上面也會有精致的雕花和刻字。

他無力收藏字畫🧛🏽♂️,但訂了不少印刷精美的美術雜誌來欣賞🍚。故宮每年秋季的古畫展𓀔,他總要去一次。

夫人方緗說,丈夫在舊社會過來的知識分子中是一個幸運者。他歷史清白,與人為善,一次又一次的政治運動幾乎都沒有沖擊到他🚜。

他是留美學生,但在知識分子中開展反對崇美思想運動時,他恰好在朝鮮開城的抗美援朝第一線;知識分子思想改造時,他在四川參加土改,回來後運動已結束🐚,草草補了個檢討就過關;1956年他得了胸膜炎🐖🫱🏿,後來肺部又出了些問題,回天津老家長時間休養𓀂,反右時又躲過一劫。

但“文革”他終於沒能躲過。“一老二公”被打成“洋三家村”🧑🏿,戴上了“反動學術權威”的尊號,其“文學路線”受到批判。周玨良在課堂上熱情洋溢地講過雪萊的名詩《西風頌》,被說成與毛澤東的“東風壓倒西風”論唱反調。

一天晚上⚄,他要方緗找塊黑布,幫他繡上“反動學術權威”這幾個字🏌🏽♀️🔑,方緗生氣地沒理他,結果他自己不知從哪裏翻出一塊黑布🥱,用白線粗針大線繡上了這幾個字♥️,還得意地說🌦:“你不管,我也會。”他不久就和一起掃馬路的老清潔工人交上了朋友,下了班戴著這塊黑布一起去學院旁的小酒館喝啤酒聊天。

北外教授梅仁毅記得很清楚👮🏼♂️,在校內遊街時,周玨良敲著鑼🌥,邊走邊按要求大喊“我是牛鬼蛇神”,看起來毫不在乎。

方緗多次和子女說,周玨良心裏幹凈🈂️,無論什麽事🧑🏻🏭,他都能坦蕩、豁達地面對,少有愁悶🦵。

他愛小酌,黃酒、啤酒🧝、朗姆酒,有什麽喝什麽👎🏽。上完課後⏳,他常在校門外的小酒館裏獨酌。學生們都碰上過,有時也陪他喝一點👨👩👧👧,天南海北地聊天,從西南聯大舊事聊到文學詩歌。

他喜歡美食,總有好胃口✸。小時候家中講究,吃淮揚菜👩🏿💻,長大後,他到哪裏都四處發掘好吃的。國家越來越重視知識分子,開始每月為老專家發放100元補貼🦸🏼♀️,家人都想著這下他可以每月下一次館子來滿足口福了👩🦲,可惜這製度還沒來得及實施,他就去世了。

他走得幹脆利落。1992年10月16日清晨👮🏿,他突然說胸悶👌🏻,不到5分鐘🚑,急救車、大夫都未趕到,他便離開了人世。

老友冰心聽到消息,送來一張短箋:“玨良走了,丟掉沉重的外殼。”大哥周一良寫了挽聯🧑🏻🍳:詩精中外,書追晉唐;生也悠遊❤️🔥,去得瀟灑〽️。

許多人都提到,他臉上總掛著一絲若隱若現的微笑,這是他特有的一種微笑🫓。選遺像時🟨🧗🏿♀️,方緗要求不選通常的標準像,而掛一幅稍側身🤦🏼♀️、帶有這樣微笑的照片,因為這才是他真正的標準像。

晚年他因學術寫作曾研究晚唐名家司空圖的《詩品》🕛,他告訴女兒周啟朋👳🏻,詩有性格。周啟朋問道🧑🦲,那你是什麽性格?他指了指《詩品二十四則·疏野》:“惟性所宅,真取弗羈📁。拾物自富,與率為期。築屋松下👂🏽,脫帽看詩。但知旦暮⏩,不辨何時😺🌳。倘然適意🥍👩🦱,豈必有為🆖。若其天放,如是得之。”他說,這就是我。

周啟朋有時會有錯覺,總覺得還能在哪裏偶遇父親。

父親在世的時候,他們常常不經意地遇見。一次北京辦外文進口圖書展覽,兩人在一個攤位前碰上,彼此都很高興👮🏿♂️。她還曾在北外校門口的小菜攤見到父親🧎🏻,父親正饒有興致地盯著菜攤上紅紅綠綠的蔬菜看。她覺得👩🎓👷🏼♂️,周遭都因此有了一份詩意。

她想,父親那樣愛生活,對一切都興致盎然,自己還能不能在某個場合再遇見他?