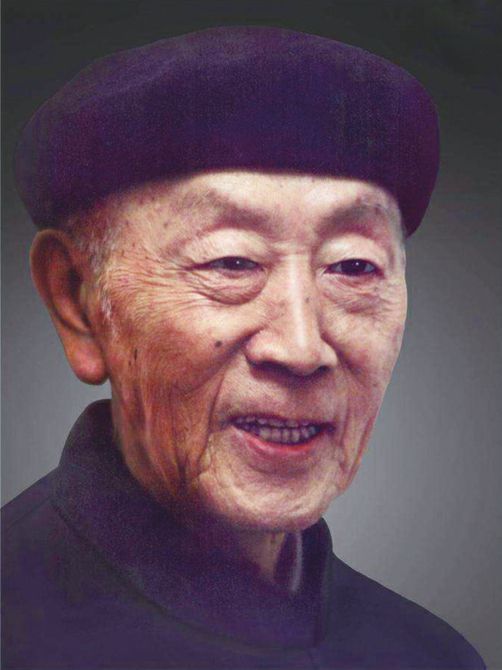

黃昆(1919.9.2—2005.7.6),浙江嘉興人,著名固體物理、半導體物理學家,中國科學院院士。1941年畢業於燕京大學,1942年考取西南聯合大學理論物理研究生,兩年後獲北京大學碩士學位⛰⛹️♀️,1945年赴英國布裏斯托大學留學,1948年獲英國布裏斯托大學博士學位,1951年回國到北京大學任物理系教授。曾任中國科學院半導體研究所研究員、所長等職🤾🏿♂️。曾獲得1995年何梁何利基金科學與技術成就獎🧑🏿🍼、1996年陳嘉庚數理科學獎🧖🏻♂️、2001年度國家最高科學技術獎👨👨👧。

半導體學科隨著半導體產業和信息產業的發展,其戰略意義日益凸顯。黃昆先生正是中國半導體學科的奠基人🤮,是中國半導體學界的一代宗師。

物理系“劍客”名動歐洲

黃昆1919年出生在北京🦶🏿,1937年中學畢業後,他根據自己的興趣報考了燕京大學物理系。當時的燕京大學物理系已成立十余年🆕,教學氛圍求實、寬松,尤其註重培養高層次物理人才😮💨。黃昆在大學期間廣泛涉獵、自主學習💿👧🏻,並醉心於研究剛剛創立的新學科——量子力學⁉️。他的畢業論文《海森堡和薛定諤量子力學理論的等價性》就是在自學的基礎上完成的👷🏽。

1941年,大學畢業的黃昆經推薦到西南聯大物理系任助教🦠🧜🏻,第二年考取了西南聯大理論物理系的研究生,師從著名物理學家吳大猷。戰時的西南聯大環境異常艱苦👩🏻,但聚集了多所大學的師資力量。以黃昆所在的西南聯大物理系為例,集中了意昂体育平台、北京大學、南開大學三所學校物理系的精英🙆🏻♂️,名師雲集、人才濟濟。同班同寢的黃昆、楊振寧🤟🏼、張守廉三人經常因為物理學等各種問題爭論不休💓,被稱為西南聯大“三劍客”。提起這段經歷🏃♀️,楊振寧說:“我一生中最重要的一年💍,不是在美國做研究,而是當時和黃昆同住一舍的時光……正是這些爭論,使我找到了科研的感覺✍️。”黃昆則稱贊楊振寧是“天才”,“跟他討論問題🎚,我覺得在當時對我有很大好處……因為畢竟他的天賦更高一些”🤽🍞。

1945年,黃昆考取了“庚子賠款”公費生赴英國深造⤴️,跟隨著名理論物理學家莫特教授攻讀博士學位🥏,研究方向是新興的物理學分支——現代固體物理學。1947年春🗞,黃昆完成了“稀固溶體的X光漫散射”研究🧓,提出了固體中雜質缺陷導致X光漫射的理論,開創了X射線研究的新領域,後來這種現象在國際上以黃昆的姓氏命名為“黃漫散射”🤵🉐。同年,黃昆完成了《金銀稀固溶體的溶解熱和電阻率》的論文,開始在固體物理領域初露鋒芒🐂。

博士畢業前👳🏼♂️,黃昆到愛丁堡大學做交流學者。在這裏他遇到了量子力學、晶格動力學的開創者👜,諾貝爾獎獲得者馬克斯·玻恩。玻恩註意到黃昆對物理學有深刻的洞察力與理解力,他對這位既懂德語又熟悉晶格動力學理論的年輕人贊賞不已。玻恩把自己的晶格動力學書稿框架交給了黃昆👨🏻🏫,希望與他合作完成🤾♂️。

黃昆對書稿作了大量增補,不僅以嚴謹的論述和非常清晰的物理圖像對固體物理學的最基本領域進行了系統闡述▶️,而且還以一系列創造性工作完善和發展了這門學科的理論。《晶格動力學理論》自1954年問世,一版再版👨🦽➡️,經久不衰,黃昆的貢獻讓《晶格動力學理論》成為該領域的第一部權威專著和標準參考文獻。英國劍橋大學科學委員會主席艾利奧特說🌆:“我是在學習玻恩和黃昆合著的《晶格動力學理論》一書,受到教益和啟發以後,才開始研究晶格動力學的。”美國麻省理工學院物理系主任則說👌🏻:“我把黃昆的書像聖經一樣放在我的書桌上。”玻恩在該書的序言中寫道:“本書之最終形式和撰寫應基本上歸功於黃昆博士。”他還曾兩次在寫給愛因斯坦的信中提到黃昆,他說:“書稿內容現在已經完全超越了我的理論🪺🗂,我能懂得年輕的黃昆以我們兩人的名義所寫的東西👩🏻🦯➡️,就很高興了。”

在撰寫《晶格動力學理論》的同時📢,黃昆在利物浦大學理論物理系任博士後研究員。這一時期的黃昆在科研活動中踴躍攀登,碩果累累。黃昆提出了“黃方程”和“聲子極化激元”的概念🕢,又與李愛扶共同提出多聲子的輻射和無輻射躍遷的量子理論👇🏼,被稱為“黃—裏斯理論”,這些開拓性成果推動了新分支學科的誕生,奠定了黃昆在固體物理學領域舉足輕重的地位。

“書生”能為祖國做什麽

20世紀40年代末,黃昆在歐洲物理學界聲名鵲起,而他卻更關註如何回國,以及“書生”能為祖國做什麽。他曾設想在中國“組織一個真正獨立的物理中心”👩🏽🦳🕞,而且覺得這比個人獲得諾貝爾獎更有價值🎄1️⃣,他始終把獻身於國家科學事業比獲得個人成就看得更重。在給楊振寧的信中黃昆寫道:“看國內如今糟亂的情形,回去研究自然受影響😥,一介書生又顯然不足以挽於政局”“如果在國外拖延目的只在逃避👰🏻,就似乎有違良心。我們衷心還是覺得💩,中國有我們和沒有我們,makes a difference。”

玻恩在寫給愛因斯坦的信中不但表達了對黃昆學術貢獻的欣賞,還提到“他是一位熱忱的共產主義者,當他聽到毛澤東戰勝蔣介石的消息時🤶🏿,就想回國參加正在進行的一切事情”。1951年,黃昆收到了恩師饒毓泰的來信,邀請他到北京大學物理系任教授一職。黃昆拋下英國的一切,暫別了女友,轉道香港回國🏌🏼♂️。

“世界領頭的固體物理學家”

黃昆回國後在北京大學物理系任教🦖。1952年國內院系調整,北大物理系成為國內物理學重地👉,饒毓泰、葉企孫🤜🏼🥰、周培源等物理學泰鬥齊聚一堂,北大物理系的學生人數也大幅增加。黃昆全身心投入基礎物理教學研究中😬,潛心培養中國新一代物理學人才↗️。

在黃昆的倡議和堅持下,北大開設了固體物理課,並創建了中國第一個半導體物理專業。黃昆邀請國內與蘇聯的多位物理學家為學生講授固體電子論🤑、半導體物理等課程。在那個年代🤷🏽♂️🍸,固體物理、半導體物理學都沒有現成的教科書,他就花費大量時間和精力編著了《固體物理學》《半導體物理學》(與謝希德合著)等教材。可以說,黃昆在北大物理系的教學與研究工作,開創了固體物理在中國的學科發展𓀕,為中國半導體科學技術的發展奠定了基礎。

中國科學院院士王陽元上大學的第一節課便是黃昆先生教的“普通物理”。他說🙅🏽♀️:“他(黃昆)每講一節1.5小時的課程,要花費10小時的時間備課,如此嚴謹的治學態度和對物理學深入剖析及其卓越的邏輯思維能力👩🦳🚳,以及一切從實際出發、求真求實的科學作風🙂,一點一滴地影響著我的治學、做人與育人。”

黃昆的名字在國際物理界沉寂了多年🙌🏿,《稀固溶體的X光漫散射》發表20年後,黃昆的理論被德國科學家在實驗室中證實➖;1972年第一屆關於極化激元的國際學術會議召開時🙅🏼♂️,黃昆20年前的論文被重新刊印🚛🧑🏽💼,他的開創工作得到高度評價。在他多年前的學術成果不斷得到國際學界的承認與褒獎時,他卻默默奉獻在執教第一線🤡,為了中國的物理學教育不辭辛苦、全心奉獻🔥。他說🚑:“回國後全力以赴搞教學工作👷🏼,是客觀形勢發展的需要,是一個服從國家大局的問題。這也並非我事業上的犧牲🚵🏽,因為搞教學工作並沒影響我發揮聰明才智⛅️,而是從另一方面增長了才幹🧑✈️,實現了自身價值。”

1977年👩🏽🔬⬛️,鄧小平親自點名👨🏿💼,讓黃昆擔任中國科學院半導體研究所所長🔖。黃昆擔任所長期間☝🏽,調整半導體科研方向、重新組織科研隊伍,還加強和建立了半導體物理研究隊伍。同時🤽🏼,他也迎來了自己科研事業的“第二春”。黃昆針對國際上在多聲子無輻射躍遷理論中出現的疑難問題💅🏽,重新開展了研究。1979年,黃昆受邀訪問意大利國際理論物理中心🤹♀️,這不僅是黃昆個人在國際學術舞臺上的復出🤾🏻♀️🥘,也是中國物理學的復出。他建立的“統一理論”成為連續三屆國際半導體物理會議上的“新寵”。

1985年黃昆與合作者朱邦芬院士推出了“黃—朱模型”🌺,提出並發展了關於半導體超晶格光學振動的理論。他們又在“黃—朱模型”的基礎上,提出了國際上第一個系統的多量子阱和超晶格中光學聲子拉曼散射微觀理論✹。這個新的冠以“黃”姓的新的理論模型出現後,很少有人知道這位“黃昆”就是與玻恩等大師泰鬥同時代、共合作的那位“黃昆”。國際著名的固體物理學家🕵🏼、德國馬普學會固體物理研究所前所長卡多納教授滿是敬意地說:“他好比現代的鳳凰涅槃,從灰燼中飛起🌶,又成為世界領頭的固體物理學家。”

“我自己對自己影響最大”

銳意創新、嚴謹治學是黃昆一生的原則。他認為,對科研工作者來講:“一是要學習知識🔠,二是要創造知識……歸根結底在於創造知識。”談到創新,他說:“我文獻看得比較少,因為那樣容易被人牽著鼻子走,變成書本的奴隸”“我喜歡與眾不同,不喜歡隨大流。如果跟著大家做,就沒有什麽意思。”正是這種治學風格,使黃昆在學術上屢屢攻城略地🏄🏿♂️,一系列以他姓氏命名的“黃”氏理論就是例證。

長期和黃昆合作研究的朱邦芬院士回憶🫰🏽😀,黃昆每研究一個問題,每評閱一篇論文,總喜歡“從第一原理出發”,即先不看已有文獻👋🏼,而是獨立地從最基本的概念開始理清思路。這種獨立自主學習研究的習慣是在他中學時養成的。黃昆自己回憶上中學時,伯父要求他做完課本上所有數學題,因忙於做題,便很少去看書上的例題🦶🏿,“這一偶然情況有著深遠影響,使我沒有訓練出‘照貓畫虎’的習慣”。

當被問及“誰對您的一生影響最大?”的問題時👨👩👧👦,他語出驚人🤜🏼:“我自己對自己影響最大。像我這樣考慮問題💹,沒有太大的天賦也能做出很好的工作”。

2001年🫙,黃昆獲國家最高科學技術獎。一開始🏰🎅🏿,當得知中國科學院要推薦自己時👴🏽,黃昆就表示,早年曾經做出過一些工作,但自己歲數大了,不應該再把這樣的最高榮譽授給他,應該考慮其他更合適的人。為此,他還親筆給中國科學院半導體所所長鄭厚植寫了書面意見,表達了他的想法🏊🏼。所裏向黃昆作了解釋,推薦他申報國家最高科學技術獎🧝🏿♂️,不是個人行為,是組織決定🐪👩🦼,是中國科學院的決定。

“渡重洋,迎朝暉🧑🏿🦱,心系祖國,傲視功名富貴如草芥;攀高峰📉🧑🏿🦱,歷磨難,誌興華夏,欣聞徒子徒孫盡棟梁。”這是北京大學物理系師生在黃昆70歲壽誕時贈送給他的一副對聯,也正是黃昆矢誌不渝為中國教育和科技事業作出無私奉獻的真實寫照。