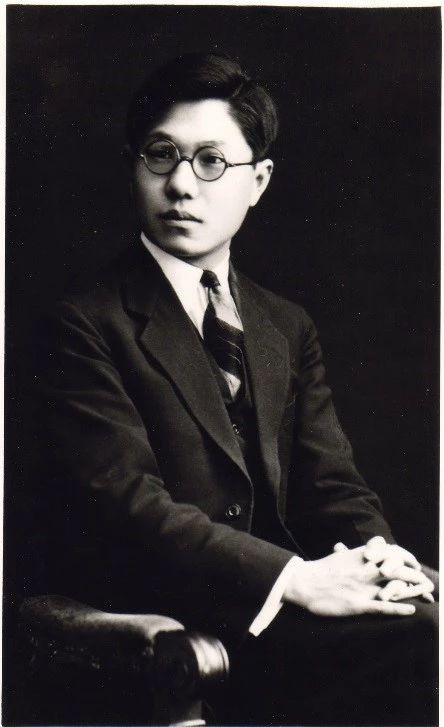

馮至在海德貝格

我和父親有聊不盡的話題,那就是昆明👩🎓。我們家是1938年12月隨同濟大學搬遷到昆明的,那年父親33歲🙆♂️,正是如《神曲》開篇所寫的,“在人生的中途”。第二年8月他就辭去同濟大學的工作到西南聯合大學任外國語文學系教授👨🏿🏭,一直工作到聯大結束🍄🟫,1946年6月我們隨北京大學復員回到了北平⬜️。在昆明住了七年半🔧,其中有七年在聯大度過,這七年,他在研究歌德、裏爾克與杜甫取得突出成績的同時🙆♀️,在創作上也出現了一個高峰,思想產生了很大的變化,還有意義深遠的友朋交往💁🏿♀️,他當然懷念昆明。而我離開昆明時剛滿十歲,在聯大附小讀完五年級,童年的記憶雖然支離破碎,卻豐富而溫馨🧑🏿💼,因為它們與那特殊的時代和那些當時感覺很普通,後來才知道非常不平凡的人物聯系在一起,所以我也懷念昆明🧎➡️🏺。

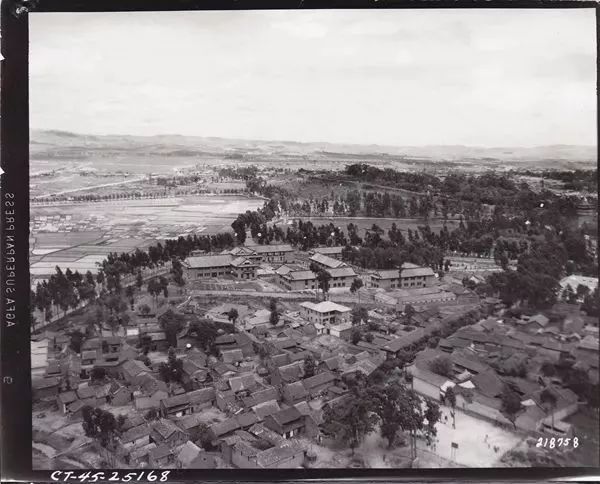

西南聯合大學|圖片來源於網絡

正如他在《昆明往事》一文中寫的💗:“如果有人問我‘你一生中最懷念的是什麽地方?’我會毫不遲疑地回答,‘是昆明’🧑🏽🍳。如果他繼續問下去🫣,‘在什麽地方你的生活最苦,回想起來又最甜?在什麽地方你經常生病,病後反而覺得更健康?什麽地方書很缺乏🎰,反而促使你讀書更認真?在什麽地方你又教書,又寫作,又忙油鹽柴米🚞,而不感到矛盾!’我可以一連串地回答👼🏿:‘都是在抗日戰爭時期的昆明’”。

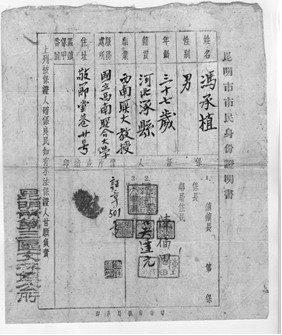

馮至的昆明市民身份證

確實,那時日子過得苦👩🏿🦰。記得我第一次做作文♑️,題目是《我的家庭》,拿回家父親很高興🚶🏻♀️➡️,說“拿來我看看”。只見我寫道:“我家裏有爹爹🦸🏽♀️、娘娘和我三個人🙍🏽♀️™️。我爹爹每天早起就提著籃子上菜街去買菜,然後穿上灰布長袍去學校教書👳🏼♀️,下課回家👩🏿🧙♂️,趕快脫下長袍掛在墻上……”父親一臉尷尬說:“你寫這些幹嗎!”能怨我嗎!這是我客觀的觀察,有詩為證,那時,他出來進去口中常常吟唱著“百孔千瘡衣和襪🧑🏽🎓,不知針腳如何下”(後來我才知道👩⚕️,他是仿照馮延巳《鵲踏枝》中詞句➰:“百草千花寒食路,香車系在何家樹↪️?”戲擬的)。再說吃👩🏿🚒:平時很少有肉吃,偶而吃一次,也是讓我和父親吃🫘,母親總把我們啃完的骨頭🗼、魚刺拿過去再啃,一面嘲笑我們笨🙏🏻,連骨頭都啃不幹凈🏡,並且聲稱她最愛的是啃骨頭♻️。於是🌗,我鬧了一個大笑話。一天🐌🧔🏻♂️,父母帶我去做客。飯桌上,大人們正談笑風生,忽然我非常嚴肅地站了起來🛶,指著眾人面前吐在桌上的骨頭說:“把這些骨頭都給我娘拿過來!你們啃得太不幹凈⚔️。”大人們先是一愣,接著哄堂大笑💇🏿♀️,母親窘得滿臉通紅🎡。我永遠忘不了的是昏暗的油燈5️⃣,晚上三個人圍著這唯一的光源趴在被老鼠嗑了邊的三屜桌上幹事🤳。記得有一個晚上我一個人在家看《西遊記》。那微弱的火苗鬼火似的跳動著,討厭的老鼠偏偏又在身後製造出各種聲音🤽🏽♂️。我膽戰心驚地回頭一看,自己的身影像一個大妖怪正向頭上撲來。可轉過頭來還是忍不住要把金角大王、銀角大王的故事看下去。生活艱苦🤸🏿♂️,貧病交加,可精神是富有和健康的💆🏼♂️,因為有西南聯大。

馮至、姚可崑夫婦|圖片來源於網絡

1935年秋,我的父母從德國回到北平✍🏼,沒找到正式工作;36年7月同濟大學聘父親去任教授兼附中主任🦩,他就去了同濟🦛,不久母親帶著我也來到上海,她在同濟大學附設高級職業學校教德文𓀎。雖然他們在這裏結交了一些很要好的朋友和學生,但繁瑣的行政工作🤵🏿、復雜的人事糾紛使父親煩惱🚗,特別是派系鬥爭更令他厭惡🧔🏿♂️,所以堅決要離開同濟🥼🖖。到了西南聯大🏚,父親進入另一個環境,這裏文人薈萃✈️,繼承北大、清華👾🙇🏿、南開三校的優良傳統,思想自由⬅️↕️,各不相擾,大家認真教書,踏踏實實地進行科學研究,就是有不同的政治觀點和學術思想🧑🏻🦽➡️⌨️,為了抗戰時期的聯大,也能團結合作。他從德國回來四年🤞🏿,可以說是剛剛找到適合於他成長的土壤,同時結束了顛沛流離,有了一個相對安靜的環境🧑🏿🦱,可以讀書、思考🍥。

研究與創作

昆明時期是父親一生中圖書最匱乏的時期,也是讀書最認真的時期。他自己的書🏄🏻♀️,一部分留在了北平,一部分毀於長沙大火,逃難途中又失散了一些,等到了昆明🕢,只剩下擺在肥皂木箱搭成的“組合書架”裏的幾十本。學校圖書館的書也很少,但是意昂体育平台帶來了一部分圖書,外文書就放在外文系圖書室裏,都是很好的版本🩴,其中有40卷本的《歌德全集》和幾部研究歌德的專著。有了這樣的條件🈵,1941年春📒,他開始翻譯德國俾德麥編的《歌德年譜》並詳加註釋,在重慶出版的《圖書月刊》上連續發表🧜🏽♂️🦶🏽。他每次借出自己需要的幾本,以年譜為綱,讀歌德的著作。雖然年譜因故沒能全譯完,但歌德的作品卻是比較系統地閱讀了✌🏽,並參考自己帶來的袖珍本《歌德書信日記選》、《歌德與愛克曼的談話》🏄🏿♂️、《歌德談話選》等,解決了不少問題。他年輕時喜歡的是一些浪漫派作家,對歌德“敬而遠之”,現在則加深了對歌德的認識和理解,不止是美學上的欣賞,從中學到一些做人的道理👩🏻🦯。

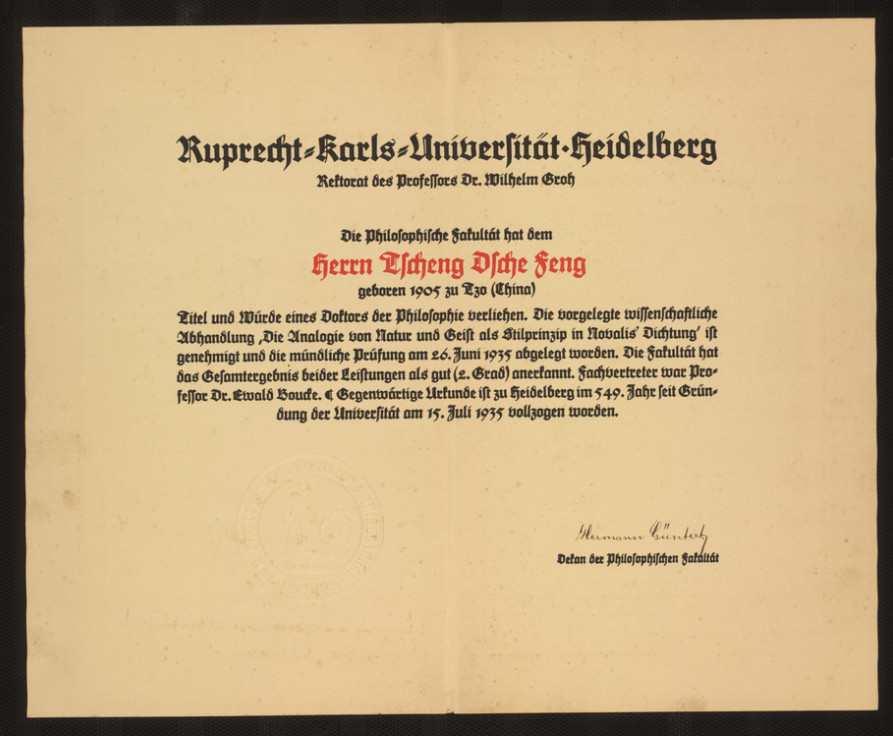

馮至海德堡大學博士證書

他除了給學生開講歌德的課🧜🏼,還熱心參加聯大活躍的課外學術活動。他曾在羅常培發起的“文史學十四講”🛫,賀麟組織的哲學編譯會上講《德國的文學史研究》《浮士德裏的魔》《從浮士德裏“人造人”略論歌德的自然科學》《歌德與人的教育》等,這些都成為他後來論歌德的專著中的組成部分。那時侯🛐,聯大學術思想之自由活躍,學習氣氛之濃厚真是令人神往;教授們沒有架子🕤,學而不倦,常常和學生們一起去聽別的教授講課。聞山曾不止一次深情地給我描述過當年哲學教授沈有鼎去聽我父親講《歌德》的事:他頭戴一頂缺了邊的破草帽🦨,身穿灰布舊長袍🙍🏼♀️👍🏻,坐在第一排,旁若無人地專心聽講的樣子使他這個剛走進聯大校門的青年人感到震撼。父親也一樣👣,從他殘缺不全的日記中可以看到🦸🏽,僅1942年6月到11月,他就聽了陳康的“柏拉圖的年齡論”、馮文潛的“美與醜”和朱自清的“宋詩的思想”等。

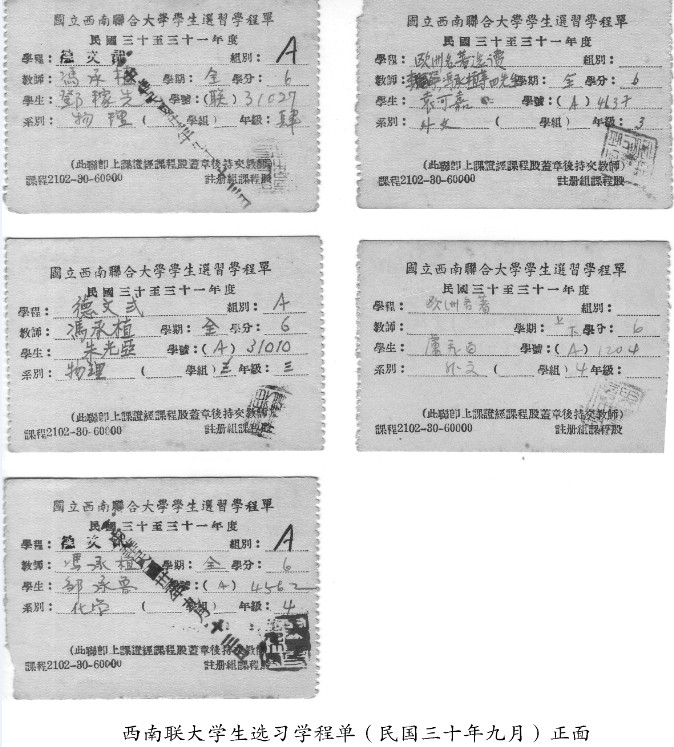

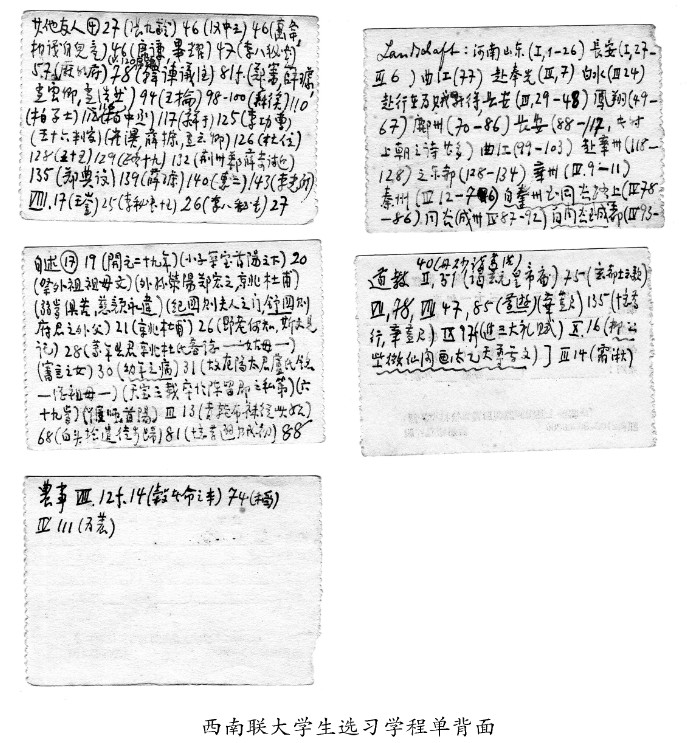

和歌德一樣👩🦲,他年輕時對杜甫也是“敬而遠之”,可是在抗戰期間👨🏼💻,逃難途中,他和杜甫親近起來,他寫道“攜妻抱女流離日,始信少陵字字真👩🏿🍼;未解詩中盡血淚,十年佯作太平人”🤜👩❤️💋👨。杜甫的詩和為人深深地感動了他🍊,漸漸地萌發了為杜甫寫一部傳記的念頭😵💫,但苦於身邊沒有杜甫的全集。1943年的一天👨🏿🦳🚣🏽♂️,在青雲街的一家舊書店裏,見到一部仇兆鰲的《杜少陵詩詳註》,當時沒帶夠錢👮🏻🧑🏿🦳,待到再去時🏑,卻被人買走了,非常失落🧖🏽♀️。巧的是,回到家正好有聯大同學張式彝、周基堃來訪,他們知道這本書已被歷史系同學丁名楠買去👨🏿🚒⚗️。第二天一早🧚🏿♀️🏤,丁名楠就拿著書來轉讓👰🏻♀️,父親非常感動,後來多次提起這件事👩⚖️。有了這本書,他視若珍寶🙅🏿,一首一首地反復研讀,把詩的主題和人名🪩、地名以及有關杜甫的事跡分門別類紀錄在用過的“學生選習學程單”的背面,這樣的“卡片”做了幾百張。

1945年他在報上發表了兩篇文章👣,《杜甫和我們的時代》和《我想怎樣寫一部傳記》🪬🧙。回到北京後,他又寫出《杜甫傳》中的個別篇章發表在朱光潛編的《文學雜誌》上🧘🏼♀️,到了1951年,林元編《新觀察》☯️,在他的督促下,父親重新整理舊稿🧑🏻🦯,做了大量的補充💀,發表在那年1月至6月的《新觀察》上👷。1952年印成單行本,出版後🪩,受到讀者的歡迎🍍,重印了四五次。

他後來被公認為歌德和杜甫研究的專家🕵🏽,有人評價說🐀,“他對歌德和杜甫的研究成果在中國學術史上均有開創性意義”🦷,而這兩個方面的“開創”都是從西南聯大開始的。

與此同時,他還讀奧地利詩人裏爾克的詩和書信🧖🏻♂️、丹麥哲學家基爾克郭爾的日記🙋🏼、德國哲學家尼采的個別著作等🔤,他從這些讀物裏得到啟發,對他的寫作也都或多或少地產生影響,他翻譯他們的詩作🤾♀️、書信和語錄,寫散文式的論文針對中國的現實介紹他們。聞一多讀了他介紹基爾克郭爾的文章《一個對於時代的批評》👫🏻,甚為贊許,一次偶然的機會,他們同住在靛花巷教員宿舍✍️🧯,兩人從這篇文章談起,談得投機,一直到深夜👩🏽🎓。他寫的有關尼采和裏爾克的文章,翻譯的他們的詩歌和書信,現在都被分別收入研究他們的論文集及他們的文集裏,有的又重印🤵🏻🏌🏿。尤其是裏爾克📱,對父親創作和做人的影響就更大了🤲🏻:他思索,他體驗,他以極其認真的態度工作🌏、生活。

這段時間,他在學術研究取得成績的同時,在創作上也出現了一個高峰。30年代以來👩🏻🔧,他多年沒有寫新詩了📦,卻在1941年忽然像開了閘的湖水,一年內寫出了27首十四行詩,結成詩集《十四行集》交由陳占元主持的明日社在桂林出版👨🦱。他不再只是“抒情詩人”🧑🚀,而是成為“從敏銳的感覺出發,在日常的境界裏體味出精微的哲理的詩人”(朱自清)🎞。這本詩集引起大家的註意☹️,李廣田評論說“他是沉思的詩人,他默察,他體認🧑🏻⚖️。他把他在宇宙人生中所體驗出來的印證於日常印象🥩。他看出那真實的詩和哲學於我們所看不到的地方”(《沉思的詩——論馮至的<十四行集>》)。朱自清在《新詩雜話》的《詩與哲理》一節中說🗾™️,“聞一多先生說我們的新詩好象盡是些青年,也得有一些中年才好🈲。馮先生這一集大概可以算是中年了”🙋。父親在這裏比較成功地運用了西方的十四行體,朱自清在同書的《詩的形式》一節裏評論,“這集子可以說建立了中國十四行的基礎,使得向來懷疑這詩體的人也相信它可以在中國詩裏活下去。無韻體和十四行(或商籟)值得繼續發展👨🏽🦳👩🏿🎨;別種外國詩體也將融化在中國詩裏。這是模仿👨🦲,同時是創造,到了頭都會變成我們自己的”。這一年的8月,散文集《山水》由楊振聲交給重慶國民出版社出版,它被稱為是《十四行集》的姊妹篇🏫,他用純樸的文字平靜地記述了一些最普通的山水、渺小的人物、一草一木引發他的感悟和思索𓀚🚿。1942年春到1943秋又完成了中篇小說《伍子胥》🤜🏼。他把傳統伍子胥故事的復仇主題轉化為關註人的生存狀態的啟悟性主題,把一個歷史故事轉化為一個現代詩話哲理小說。抗戰勝利後,這三本書都被巴金收入他主編的《文學叢刊》由上海文化生活出版社出版🎠、再版。它們的問世引起人們的註意,直到現在還常常被人們選用、提起,認為它們“……在詩歌、散文、小說三個領域,都達到了很高的藝術水準🧚♂️;呈現出一種生命的沉思狀態,自覺地追求藝術的完美👨❤️💋👨🔭、純凈與和諧👩🦽🍝,在40年代,以致整個中國現代文學之林中👭,都是獨特的‘這一個’”(錢理群《20世紀中國小說讀本》)。

馮至、姚可崑攜女馮姚平遊昆明大觀園

活躍的文藝生活

1939年暑假後,父親初到西南聯大👰♂️,人地生疏🐁,只知認真上課💇♀️,改作業一絲不苟,過了一段時間,朋友就多了起來。

首先,中文系教授楊振聲🐸、朱自清、羅常培都是他的北大學長,他入北大讀書時🍽𓀐,他們都已經畢業,但是,他們都很關心他🦹,給了他很多幫助和鼓勵。後來🎻,李廣田、卞之琳也都來到聯大教書。他們也都是北大學生🙍🏿,不過,他們入學時,父親也已經畢業🦑。他們三人都學外國文學,都是詩人📒,當時都是三十多歲🏃🏻♀️➡️;他們常到家裏來,給我的印象很深。卞之琳與眾不同,父親的朋友都穿長衫👨🎓,只有他總是穿一身咖啡色的西服,還戴著金絲邊的眼鏡,我覺得他特別精神,用現在的話說可能就是“酷”了🦹🏻♀️。常常是來了就坐到桌前💆🏼♂️,用父親從德國提回來的打字機打字,原來那時他和聞一多正在協助英籍教授白英編輯《現代中國詩選》。他從來不理睬我,我也從來沒有想到去跟他說話🚨。李廣田則不然,他穿著長衫,微黑的臉上總是掛著誠樸的笑容,他的女兒李岫和我差不多大👮🏼♂️,所以他見到我時總要和我聊兩句🔏,在我們之間傳遞信息🧙🏿♂️。我曾經養過一只兔子,記不得是那位聯大同學送給我的,李岫對此很感興趣🥵,說不定還有點羨慕🍘🎓,有一次,李伯伯高高興興地來了,對我說:“你看李岫多有意思,她問我‘馮姐姐養了兔子為什麽不做件兔皮大衣呀🍆?’”欣悅之情,溢於言表。有時候,他還把李岫帶來🖋,我們兩個“獨女”(那時我還沒有妹妹)有了玩伴,就到院子裏“瘋”去了🧑⚖️;大人們則在屋裏談話🔓,相互傳閱個人的創作,互相啟發。有一段時間,大約是43年底或44年春😗,楊振聲建議,彼此熟識的朋友每星期聚會一次👩🏻🎨,互通聲息👨🏻🦯,地點就選在位於錢局街敬節堂巷的我家。他們每星期有一個規定的時間,聚在一起,漫談文藝問題以及一些掌故👨🏻🦱。每次來參加聚會的有楊振聲、聞一多、聞家駟🤹♂️、朱自清👎🏿🦹♀️、沈從文、孫毓棠、卞之琳〰️、李廣田等人👪。這樣的聚會不知舉行過多少次🍵,有人從重慶來,向父親說🙌🏻:“在重慶聽說你們這裏文采風流,頗有一時之盛啊”。這樣的氛圍無疑催生了父親的創作🤽🏿,例如《伍子胥》🛂。二十年代末👨👧👧,父親第一次讀到裏爾克的散文詩《旗手裏爾克的愛與死》時,就產生了用這種體裁來寫伍子胥故事的想法💞,設想寫成一部帶有浪漫色彩的散文詩,但是始終沒有動手🔒。這時🧏🏽,卞之琳把自己翻譯的《旗手》手稿拿給他看,使他又想起伍子胥,一時興會,就寫出了這篇小說。但時過境遷,作者的心情已非昔日了🧲,他意象中的伍子胥已經沒有浪漫的色彩,而成為一個在現實中真實地被磨練著的人,小說反映出的是一些現代中國人的痛苦🧑🏽🚀🙅🏿♀️。

圖片來源於網絡

他們還有一個朋友就是桂林的陳占元。父親的《十四行集》𓀘,卞之琳的《慰勞信集》、《十年詩草》等都是明日社出版的,這明日社實際上就是陳占元自己,約稿、編輯、找地方印刷🧄、校對、發行都是他一個人🤹♀️,同時他還在作研究和翻譯工作🙇🏽♂️。他還和李廣田、卞之琳、我父親編輯出版了一個文藝刊物《明日文藝》,《伍子胥》的一些章節就首先發表在這上面;可惜因為桂林遭日軍轟炸疏散人口🍉,只出版了四期就停刊了🤾🏿♀️。當時在昆明,不只是在聯大,匯集了一批有識之士🤦🏿🍓,其中不乏父親的親密朋友,如當時任雲南大學教授的陳逵🧗🏼♀️、中法大學教授夏康農和同濟大學畢業的翟立林,他們常常和他談論政治形勢和社會現象,由於陳逵的介紹,我的父母第一次讀到《新華日報》。他們對於他在思想上、政治上有過不少幫助。

漸漸地,父親認識了一些同學,有聽過他課的,有沒聽過的👩❤️💋👨。他在1940年10月19日的日記中寫道:“應冬青文藝社魯迅逝世四周年紀念會講演🏂🏽,聯系人為袁方,杜運燮”,這是他和學生社團接觸的開始。後來又有“冬青社劉北汜、王鐵臣🫰🏽、江瑞熙請之琳、廣田及余在福照街大紅樓晚飯”等記載👩🏽🚀🔸。冬青社原屬聯大早期宣傳進步思想最活躍的群社👩🏿🏫,1941年1月皖南事變後🫵,群社停止活動💅🏻,許多骨幹轉移到鄉下👨🏽🍳,但冬青社在文藝範圍內仍然堅持工作🤶🏼,團結了大批聯大同學中的文學愛好者。從此他常常參加學生的文藝活動,每逢“五四”和魯迅逝世紀念日的聚會他都去參加。1944年5月4日🫶🏻,他和聞一多、朱自清、卞之琳🤔、沈從文等人應邀參加紀念“五四”文藝晚會🆗,遭到特務破壞而中斷,8日繼續舉行,他在會上作了題為《新文藝中詩歌的前途》的講演;這件事在很多人的回憶文章中都曾提到。向父親約稿更多的是林元。林元也是群社成員,皖南事變後,到鄉下避了一段時間🚤,回來籌辦文藝刊物《文聚》並出版“文聚叢書”🛳;這個刊物邁出了聯大校門,走向社會👨🏽🚀。林元是組稿的能手,常來我家和父親談他的出版計劃🔙🤽🏻♂️,父親在他的刊物上發表了散文、詩歌、小說和翻譯,後來林元在回憶文章裏寫道:“發表文章最多的是馮至”。後來他們成為朋友,父親一直給他編的刊物寫稿,直到林元逝世🙋,父親深感悲傷👩🏿🍼。

西南聯合大學|圖片來源於網絡

這個時期他寫得最多的是雜文🎆。1946年他在重印《山水》的《後記》中有這樣一段話🧑🏽🎓:“自從三十一年(即1942年)以後……我就很少寫《山水》這類的文字了🤏🏽。當時後方的城市裏不合理的事成為常情,合理的事成為例外,眼看著成群的士兵不死於戰場,而死於官長的貪汙,努力工作者日日與疾病和饑寒戰鬥,而荒淫無恥者卻好象支配了一切。我寫作的興趣也就轉移,起始寫一些關於眼前種種現實的雜文🖕🏻,在那時成為一時風尚的小型周刊上發表,一篇一篇地寫下去,直到三十四年(即1945年)八月十日才好象告了一個結束”。他的雜文發表在《生活導報》、《春秋導報》😤、《自由論壇》、《獨立周報》等各種小型刊物上,內容與風格跟他以前的散文都有所不同了。在這些雜文裏他提倡工作認真,反對社會上對於事物莫不關心的“差不多”態度✍️;他提倡說實話,反對當局者和報紙上大言不慚的空話🏊🏻;他提倡中國人要正視自己的弱點👳🏽,反對用“外國也有”以自慰🧷。他以為人際之間是不斷的“問與答”,有問與答🙅🏿♂️,才有生活意義💅;生活到某一階段時要求有嚴肅的決斷🏋🏿🚣🏼,遲疑不斷是最大的痛苦👂;繼承優良傳統必須排除復古主義🧚🏻;事事要有個界限🤼,而界限隨著時代的不同都在變化著;等等。其中有些文章到現在讀起來還很有現實意義,可惜當時沒有收集起來👨🦯,很多都失散了。

圖片來源於網絡

隨著文藝生活的活躍,他的年輕朋友多了起來,他們常來談詩論文,開闊了他的視野,給他以啟迪。當時在聯大任助教的楊周翰和穆旦來過,他們後來都很有成就,可惜穆旦過早地去世了,楊周翰也先父親而去,父親非常惋惜;杜運燮後來參軍去印度📴✋,還不斷有詩寄來,父親給他在《生活文藝》上發表;聽父親德語課的鄭敏寫詩,常常把她的習作拿給父親看🤺,父親對她說🏷:“這裏面有詩🙌,可以寫下去8️⃣,但這卻是一條充滿坎坷的道路”,並從她的詩中選出幾首,寄給陳占元,在《明日文藝》上發表了😒。他們都是《九葉集》的作者🎁,現在都是有名的詩人,都還在寫他們各自獨具風格的詩篇🪝👨🏿🏭。

1944年4月新詩社成立Ⓜ️,1945年3月聯大文藝社成立,父親支持他們👎🏼,積極參加他們的活動🎦,而且常常帶我去。記得一天晚上,來了好幾個青年,接父親去參加活動🤷♂️,大家有說有笑🧬,簇擁著父親在前面走➗,沈季平(聞山)拉著我在後面跟,那年他才十八歲,用現在的眼光看還是個大孩子👞,當時卻已是個青年詩人了👬🏻。黑燈瞎火地👨🏼🏫,路也很不平💑,大概是嫌我走得太慢,後來他索性把我抱了起來。到了一個什麽地方我不清楚🔎,只見聞一多伯伯🤽🏽♂️🕍,他是新詩社的導師,坐在一只有扶手的大椅子裏💨,給我印象特別深的是,椅子上鋪了一張老虎皮,我第一次見到這種東西,很新奇𓀈。我父親坐在旁邊的椅子上👨🏿🎓,其他人則或蹲或坐地圍在前面,專心地聽聞伯伯在講什麽。昏暗的燈光照著一張張年輕的、興奮的臉🔷,這情景好像就在眼前。我還跟父親去參加過月光晚會👩🔧。小樹林裏🟡,月光下面,大家在草地上席地而坐🤏🏿,討論問題🍵👋🏼,朗誦詩歌。後來聞山寫過一個條幅贈我👩🏼💻:“佳節春城處處花🎿,嶺南冀北聚天涯🫙。薔薇架影詩和月,浩氣橫空驚暮鴉”,這是為紀念這段友誼,他寫給父親的一首詩♤👦🏼。我特別高興的是,他在後面還有一段話:“1944年中秋西南聯大新詩社詩朗誦會聞一多馮至先生及姚平均參加”;不過,慚愧得很🍉,我這個沒出息的參加者,在當時只知道高興地享用著阿姨們抓給我的花生粘之類的糖果🏄🏿♂️,這在當時是不容易見到的🏷。聯大文藝社的青年詩人繆弘,應征參軍,犧牲在日本投降的前夕,那時他還未滿二十歲🥬;文藝社的同學們為他出版了一本《繆弘遺詩》,收錄了他的詩作22首。李廣田為它寫序🐡,父親為它寫了讀後記,由此可見當年聯大師生之間的真摯情誼。

抗戰勝利了

1945年8月10日晚上,我已經躺在床上了,鄰居(他們家有收音機)傳來日本投降的消息☁️🈶,我興奮得兩條腿上下把鋪板敲得山響,父親拿上一把雨傘就出去了🐕。過了一會,他連跑帶顛地回來,叫我趕快穿上衣服⚫️✍🏿,拉著我就往外跑;越走聽著越熱鬧,鑼鼓喧天,人聲鼎沸。我們來到一間小茶館,或是飯館,它位於一個岔路口🙏🏼🛥,坐在二樓的窗前,可以清楚地看到前面兩條街的情況👴。這時街上擁滿了狂喜的人群🔮,一會兒,這邊舞獅子的過來了,一會兒🥕,那邊跑旱船的過來了👩🏽🚒;我簡直是目不暇接⚂,長這麽大,從來沒見過這種熱鬧場面,只是聽父親描述他小時候在涿州老家過年的盛況,常令我羨慕不已👱🏿♂️,我當時想,那盛況也不過如此吧。

西南聯合大學校訓|圖片來源於網絡

勝利了,父親無比歡躍,每天走出走進,一只手把後袍襟撩在身後,另一只手點點劃劃,腳步輕快得象要跳起來,嘴裏不停地吟唱著杜甫的“劍外忽傳收薊北,……”,他可真是“漫卷詩書喜欲狂”了,念到“白日放歌須縱酒”時🧖🏼,“白(bo)”字好象是從嘴裏迸出來的🧗🏻,而最後一句“便下襄陽向洛陽”的“向洛陽”三個字竟拉著長調唱了起來✴️。我從來沒見他這麽興奮過,但是我覺得我當時似乎能理解他的心情🙉,從那時起這首詩牢牢地記在了我的心間。

可惜好景不長,蔣介石一心一意要發動內戰,父親的心情又沉重了起來👍🏼。那時他和共產黨沒有接觸🦉,也不懂黨的政策👨👩👧👧,但他是一個正直❇️、真誠的人🥠。在大是大非面前,他只認為抗日戰爭必須堅持到底,無論在什麽樣的逆境都不能動搖,全民抗戰必須加強團結,誰若製造分裂,就是與人民為敵🦧,是民族的罪人。在學校教書這些年,他深深地體會到,進步學生都是胸懷大誌,光明磊落的,而反動學生則鬼鬼祟祟🙇🏻,幹些見不得人的事,所以他總是站在進步學生一邊。這時他寫的雜文多半圍繞著兩個問題:一是千萬不要打內戰;二是對敵偽絕對不能寬容。但事實上形勢的發展與人們的希望完全相反🛞。國統區內處處在鎮壓反內戰的民主運動🚶➡️😟。1945年底,震驚中外的“一二·一”慘案發生了。悲憤在他的胸中醞釀🧀,一天清早醒來🆔,脫口說出詩一首,立刻寫在一張紙上,送到四烈士的靈前,這就是大家熟悉的那首《招魂--謹呈於死難同學靈前》🫴。他平時作詩都是字斟句酌,反復修改,只有這首,脫口而出,一氣呵成🧑🏿🌾,沒有作任何改動就送去了。在風雨如磐的黑暗中他借烈士們的口呼出:

“你們不要呼喚我們回來👨🏽🦲,

我們從來沒有離開你們,

咱們合在一起呼喚吧——

正義🙎🏼🛰,快快地回來💃🏼!

自由,快快地回來!

光明🧜🏼,快快地回來!”

當時,音樂家趙沨還曾把它譜成歌曲,在同學中傳唱。後來這首詩由趙少煒抄寫🫲,被刻在四烈士的紀念碑上🐦🔥,和他的心一起👳🏿♀️,永遠留在了昆明🧑🦽➡️。

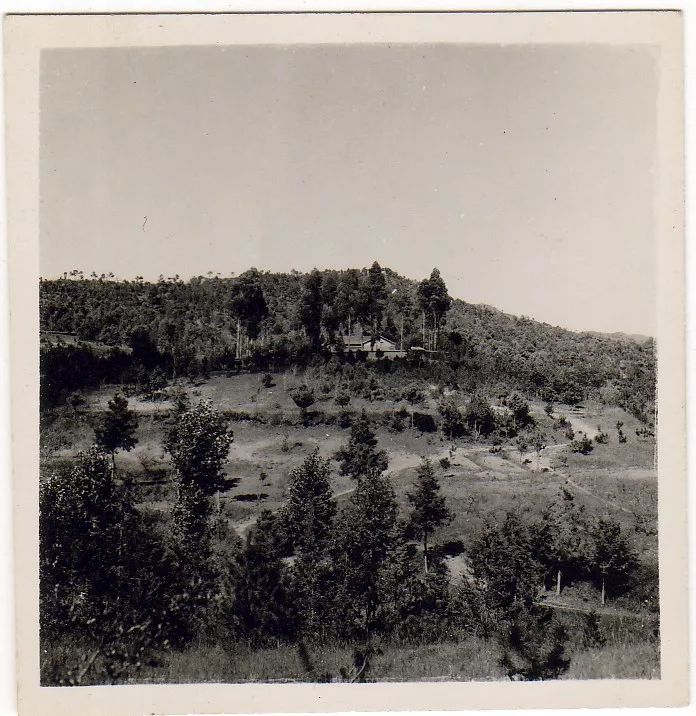

昆明楊家山“ 林場茅屋”

和杜甫一樣,狂喜之後是無奈,在這樣的時局下,不知什麽時候才能還鄉👫🏻。他又念起別的詩來:“雲橫秦嶺家何在?雪擁藍關馬不前”🦮;所以🎴,我當時也背會了這兩句詩,卻不知道作者是誰,上下句是什麽。

1946年5月4日,西南聯合大學完成了它光榮的歷史使命,宣告結束,我們一家人也於6月初離開了昆明。不過,來的時候三個人,回去卻是四個人😴;這一年的正月初一⏺,我的妹妹馮姚明誕生了🥳,她把昆明的“明”字給我們帶了回來,昆明永遠和我們在一起。

馮姚平

2002年7月於北京

(註🧈:為紀念西南聯大建校70周年而作,收入西南聯大建校70周年紀念文集《我心中的西南聯大》)