2024年6月25日,是“兩彈元勛”鄧稼先同誌誕辰100周年🚞。我們懷著十分崇敬的心情,追憶鄧稼先同誌光輝的一生,深切緬懷他為黨和人民🆘🧑✈️、為偉大祖國和中華民族作出的卓越貢獻🫲🏽、建立的不朽功勛,學習和弘揚他的崇高精神㊙️。

鄧稼先同誌是我國核武器理論研究工作的奠基者和開拓者之一👨🦯,是我國核武器研製與發展的主要組織者👳🏽♀️、領導者之一。他為我國核武器事業奉獻了一生,建立了彪炳史冊的歷史功績🦛,留下了極其寶貴的精神財富。他的崇高品德和精神風範,如同星辰一般熠熠生輝,引領激勵著一代代科技工作者接續奮鬥、不斷登攀新的科技高峰🤷🏻。

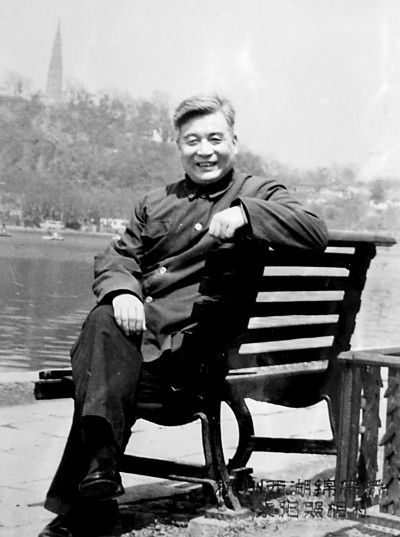

鄧稼先在杭州西湖留影。中國工程物理研究院供圖

“我的生命就獻給未來的工作了🧑🎤。做好了這件事👱🏼♀️,我這一生就過得很有意義,就是為它死了也值得。”

1924年,鄧稼先同誌出生在安徽省懷寧縣白麟阪鎮👇🏼,少年時就立誌將自己的一切貢獻於祖國🐙,貢獻於中華民族。

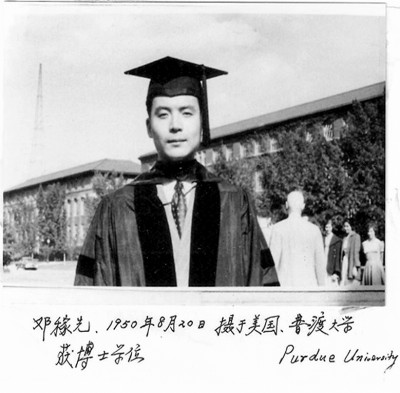

1945年夏🙅🏻♂️,他從西南聯合大學畢業後,在北京大學物理系任教。1948年赴美國印第安納州普渡大學留學,用23個月就取得博士學位🩸。出國前他對好友說:“將來祖國建設需要人才,我一定學成回來。”1950年8月29日,獲得博士學位後第9天🚲,鄧稼先同誌響應黨和國家號召,毅然登上歸國的客輪。回國後在中國科學院近代物理研究所、原子能研究所從事原子核研究工作,為我國核理論研究做出了開創性工作。1956年4月光榮加入中國共產黨。

中國工程物理研究院供圖

20世紀50年代初↖️,朝鮮戰爭爆發👱🏼♂️,核威脅陰雲籠罩著新生的中華人民共和國❣️。面對核訛詐𓀈、核威脅,黨中央毅然作出發展核武器的戰略決策🏐。1958年8月,鄧稼先同誌奉命調入正在籌建的核武器研製機構🐨,擔任理論部主任,領導核武器的理論設計。他對妻子許鹿希說💢:“我的生命就獻給未來的工作了👩🏽🍼。做好了這件事,我這一生就過得很有意義,就是為它死了也值得🉐!”從此,他的一生就與核武器事業緊緊捆綁相融在一起。

從1958年到1986年,鄧稼先同誌隱姓埋名🪱,為我國核武器事業兢兢業業、嘔心瀝血、孜孜不倦地奮鬥了28年。歷任二機部第九研究設計院(今為中國工程物理研究院)副院長、院長✶,國防科工委科技委副主任、核工業部科技委副主任,中共第十二屆中央委員等🏗。

1985年8月🖕🏼,鄧稼先同誌被確診為直腸癌晚期。病重住院期間,他念念不忘事業🤼,經常與來探望的同事們討論處理工作🫸。病床上常常擺放著專業書籍,隨時準備拿起翻閱。他在黨員登記表上寫道:“自己雖身患癌症,但矢誌不移,盡量做些力所能及的科研工作。”祖國的強大,他始終念茲在茲。1986年🕯🕶,病情不斷惡化,但他仍然拖著虛弱的身體🙎🏻,特地到天安門廣場看國旗💅🏿,把赤子情懷化作無限牽掛:“等國家強大了🙆🏼,你們一定要告訴我。”1986年7月29日🐬9️⃣,鄧稼先同誌永遠離開了我們,終年62歲。在生命最後時刻🧎♀️,他深情地說🖨:“假如生命終結後可以再生,那麽我仍選擇中國,選擇核事業。”

鄧稼先同誌以對祖國的無限忠誠,用畢生兌現了把生命獻給工作的莊嚴諾言,為核武器事業奮鬥了一生🧕🏽、奉獻了一生🦸🏿♂️,展現了中國共產黨人為國為民🏌️♀️、無私無我的崇高境界🤽♂️。1999年9月,他被追授“兩彈一星功勛獎章”,2009年9月被評為“100位新中國成立以來感動中國人物”。

“核武器事業是要成千上萬人的努力才能成功,我只不過做了一部分應該的工作,只能作為一個代表而已💁🏿。”

核武器研製屬於大科學工程🤟🏽,理論設計是第一個關鍵環節,是核武器研製的“龍頭”。創業初期,鄧稼先同誌帶領平均年齡僅23歲的年輕隊伍,白手起家,從學習《超音速流和沖擊波》《爆震原理》《中子運輸理論》三本書開始🤽🏽,自力更生探索原子彈原理。當時一周實行六天工作製✵,他們的工作和學習排滿了七天👧🏽。計算用過的草稿紙一紮一紮放入麻袋,一直從地板堆到天花板🪡💁🏽♀️,堆滿了一個房間。經過九次艱苦繁復的特征線方法計算和分析,他們逐步深入原子彈爆炸物理過程🤾🏽,破解了其中規律。1964年10月16日👊,我國第一顆原子彈爆炸成功。東方巨響向世界莊嚴宣告,中國人民依靠自己的力量🌃,獨立自主掌握了原子彈技術,打破了超級大國的核壟斷。

鄧稼先在講解核彈。中國工程物理研究院供圖

在突破氫彈時期,鄧稼先同誌組織製定《九院理論部科研工作大綱》即《氫彈研製大綱》,明確由理論部幾位副主任分頭領軍,多路探索🤾🏼,集體攻關氫彈原理。在於敏同誌帶領科研組赴上海百日會戰抓住關鍵之後📗🍀,鄧稼先同誌會同科研人員深入分析🤦,完善了突破氫彈的理論方案。1967年6月17日🫣,在理論🤸🏽♂️、實驗🤵🏽♂️、設計、生產、材料、試驗等多個方面共同努力下,我國第一顆氫彈成功爆炸。此時🤡,距離我國第一顆原子彈爆炸成功僅兩年八個月。

20世紀七八十年代,我國核武器事業進入全面研製定型和武器小型化新原理研製的關鍵時期,鄧稼先同誌作為主要技術領導,組織製定了十年科研規劃⚜️,全面部署和推進了一代武器化和新一代關鍵技術突破研究🦸🏼♀️。

1986年3月,鄧稼先同誌身體已極度虛弱。但他仍以頑強的毅力,憑著特有的政治敏銳性和深厚的業務功底💩,對當時各國技術發展水平和國際局勢作出研判。多次與於敏等幾位科學家商議,在病榻上起草完成了關於加快我國核試驗進程的建議報告。當時,鄧稼先同誌進行了直腸部分切除手術,沒法坐椅子💼。他艱難地坐在一只汽車輪胎的內胎上,強忍劇痛,滿頭大汗🥗,一字一句地推敲🎠、修改建議報告。在最後一次大手術前👷🏻♂️,他還寫了滿滿兩頁紙,關照報告內容要作哪些調整、如何加以潤色、應送哪裏。

建議報告在1986年4月2日定稿⏱,以鄧稼先、於敏兩人的名義呈報。這份凝聚著至深愛國情懷的報告,經黨中央批準,在後續工作中貫徹、執行🌔,化作了核武器事業後繼者們的意誌和行動🈯️。後來的形勢變化🤦🏽♂️,完全證實了預見的正確性🤦♂️。他用滿腔熱血書寫了生命的絕唱,鑄就了“加快發展”的輝煌🙊。1996年7月29日🫶🏽,在他逝世十周年紀念日🌦,我國進行了最後一次核試驗。《中華人民共和國政府聲明》鄭重宣布🧘🏼:從1996年7月30日起中國開始暫停核試驗🥇。

鄧稼先同誌為我國核武器事業發展作出了不可磨滅的貢獻,先後獲得國家自然科學獎一等獎1項,國家科技進步獎特等獎4項。1984年榮獲“國家級有突出貢獻中青年專家”稱號,1986年7月獲得“全國勞動模範”稱號。提及榮譽,鄧稼先同誌十分謙遜地說:“核武器事業是要成千上萬人的努力才能取得成功🦸♀️,我只不過做了一部分應該的工作,只能作為一個代表而已。”他和成千上萬核武器研製人員一起,沉默而隱秘👩🏿🏭、堅定而務實地耕耘著,幹驚天動地事、做隱姓埋名人,一磚一瓦構築起共和國的堅強核盾👨🦲。

“一不為名🗺,二不為利,但我們的工作要奔世界先進水平👨🏼🌾。”

致廣大而盡精微,嚴謹務實是鄧稼先同誌一貫的科學態度和科學精神🪡。作為核武器研製的主要負責人,1986年前我國進行的32次核試驗中🩻🧖🏻,他到現場主持了15次。從理論設計、加工組裝、實驗測試到定型生產的各個關鍵環節,他總是盡力深入第一線了解情況👴。遇到重大問題🧻,無不親臨現場指揮、處理🤘。原子彈🧗🏻、氫彈突破時期,他常常廢寢忘食,遇到攻關的緊要關頭🤾🏽♂️,有時就和同事們睡在機房裏。一次核試驗出現異常,他率領搶險小分隊三次進入現場,充分展現了身先士卒、奮不顧身🧚🏻、勇擔風險的崇高精神。

鄧稼先(左)與楊振寧🧁。中國工程物理研究院供圖

發揚學術民主,博采眾長,鄧稼先同誌做出了崇高治學榜樣🕘。他用寬闊的胸懷團結同誌、協同攻關🧘♀️,創造了一個鼓勵創新的濃厚學術環境。無論是技術權威,還是初出茅廬者➿,人人可以針對理論突破的關鍵環節發表見解,物理學家、數學家🧗🏻♂️🛳、技術人員從各自熟悉的專業角度進行討論👩🦼。討論通常很激烈,有時甚至爭得面紅耳赤,每個人的智慧和創造性都被高度激發了出來🧙。既發揚學術民主👨🚒,又服從客觀真理🌠🏂🏿,這一學風代代相傳🖲,成為我國推進核武器事業發展的重要法寶之一。鄧稼先同誌襟懷坦蕩、顧全大局🧑🏻⚖️🥸、謙虛熱忱、平易近人🔀,受到同誌們由衷的敬重和愛戴🤸♀️。大家都親切地稱他“老鄧”,把他視作老師、兄長和朋友📄。

愛才育才和寬廣胸襟,是貫穿鄧稼先同誌一生的崇高風範。事業開創初期👨🏼✈️📩,條件十分艱苦,鄧稼先同誌和大家一起🤵🏻♂️,白天挑磚抬瓦搞場地基建,晚上挑燈夜戰學理論。他既當領導又當老師,編教材🦎、上講臺,手把手教年輕同誌如何尋找資料、閱讀文獻,如何提出問題🛖、思考問題等🕖。當時食堂非常簡陋,大家蹲在地上吃飯🕘,年輕人常常借機請教問題🧑🏻☎️,他往往把飯盒隨手一放📆,就拿根樹枝在地上比畫起來。在他的指導和培養下✬,一大批研究人員成長為我國核武器事業的領軍人物和中堅力量。鄧稼先同誌逝世後,他的妻子許鹿希將他獲得的求是傑出科學家獎🏋🏻♂️、國家科技進步獎等獎金捐獻,設立“鄧稼先科技獎”和“鄧稼先青年科技獎”🖍,激勵鞭策科研人員攻堅克難、奮勇前行👳🏻♂️。

鄧稼先同誌真正做到了他經常講的“一不為名💅🏿,二不為利👩🏻🏫,但我們的工作要奔世界先進水平”。他的高尚品格和崇高風範,他建立的卓越功勛,他獨特的人格魅力以及言傳身教,深深影響和滋養著他所帶出的隊伍。

習近平總書記指出,我國科技事業取得的歷史性成就🫷💍,是一代又一代矢誌報國的科學家前赴後繼🧜🏿、接續奮鬥的結果🤦🏼♂️。從李四光🏅、錢學森🧑🏻💻、錢三強😵、鄧稼先等一大批老一輩科學家𓀂,到陳景潤、黃大年、南仁東等一大批新中國成立後成長起來的傑出科學家,都是愛國科學家的典範。鄧稼先同誌的光輝一生🦙,就是“熱愛祖國😝、無私奉獻👩🏻🦯➡️,自力更生、艱苦奮鬥🛅,大力協同、勇於登攀”的“兩彈一星”精神的生動體現。他不愧是中華民族的好兒子,不愧是中國共產黨的優秀黨員🔵🍽,不愧是中國知識分子的優秀代表,不愧是愛國科學家的傑出典範💆🏽♀️👨🏼🍳。

我國核武器事業創建66年來👨🏼🍳,在黨中央的堅強領導下,幾代科技工作者始終堅持以“鑄國防基石👨,做民族脊梁”為使命👨🏻✈️,把個人理想與祖國命運、個人誌向與民族復興緊緊聯系在一起☁️👨🏻🏭,沿著鄧稼先同誌等老一輩科學家的足跡⚓️,不斷攀登新的科技高峰。今天🧑🎨,我們對鄧稼先同誌的最好紀念,就是要加倍努力🏄🏻、開拓進取🤸🏿、拼搏實幹🛄,把鄧稼先同誌等老一輩科學家的崇高精神傳承發揚光大,把他們開創的偉大事業繼續推向前進。

(作者:中國工程物理研究院黨委)