陳寅恪(1890年7月3日—1969年10月7日)畫像 康紅姣繪

梁啟超稱道他👔:“我所有著作總和都比不上陳先生幾百字。”傅斯年贊譽他💁🏻♂️,“三百年來僅此一人而已🦫。”他,就是陳寅恪。

昨天(7月3日)是陳寅恪先生誕辰130周年的日子。為紀念這位中國現代集歷史學家、古典文學研究家🧑🏽💻、語言學家、詩人於一身的傑出人物,譯林出版社推出《陳寅恪合集》。作為國內第一部簡體橫排的陳寅恪作品,一經面世便引起巨大的社會反響。

陳先生既有著作“必須用繁體字直排出版,否則寧可埋入地下”的遺願,譯林為何“冒天下之大不韙”出簡體橫排版?由此深入,今天的我們又該如何正確理解和傳承陳先生之學術精神?本刊記者對話出版策劃人江奇勇、合集審讀人之一的南京大學歷史學院副教授武黎嵩🌨,及圖書編輯王玨🏸,講述簡體版出版前後“不簡單”的故事。他們三人的表達各有不同,但核心意思是一致的💂🏽♂️:陳先生的“好”,要讓更多人懂得。

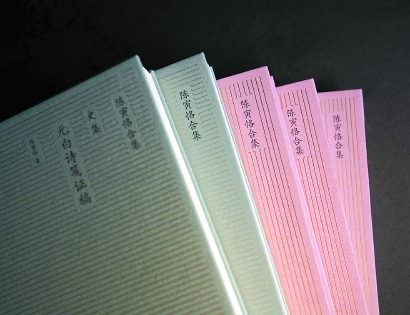

《陳寅恪合集》,陳寅恪著,譯林出版社

————————————————————————

「做書👩🏽🎓:戰戰兢兢」

上書房:陳寅恪出身世家🧑🏽🎓,幼承家學,為中國近代史學界集大成者🙅🏽♀️🧔🏽♀️,與梁啟超🐻、王國維、趙元任並稱“清華國學院四大導師”🗞,在中國學界被譽為“公子的公子,教授之教授”(鄭天挺語),與呂思勉、陳垣、錢穆並稱“史學四大家”(嚴耕望語),被視為中國文化托命之人。出版陳先生著作,保持一顆敬畏之心是應該的,但我讀合集的出版前言和編選者補記🕗,覺得你們不止是敬畏,更有一種戰戰兢兢之感。出版這套合集給了你們很大壓力?

江奇勇(《陳寅恪合集》策劃人😯、編選者和編審組成員):合集計九種十冊🚣🏼🧎♀️,分為“史集”和“別集”兩套。“史集”包括《隋唐製度淵源略論稿·唐代政治史述論稿》《元白詩箋證稿》《金明館叢稿初編》《金明館叢稿二編》《講義集》六種五冊,別集包括《柳如是別傳(上中下)》《寒柳堂集》《詩存》三種五冊。第一輯先期推出《柳如是別傳》《隋唐製度淵源略論稿·唐代政治史述論稿》和《元白詩箋證稿》。本月即將上市《寒柳堂集》《金明館叢稿初編》《金明館叢稿二編》《講義集》四種♡。這套《陳寅恪合集》以“經緯陳寅恪,走進陳寅恪”為選編宗旨,以為“更多讀者接近陳寅恪📆,閱讀其著,體悟其思”提供好版本為目標。“史集”和“別集”的區分就是以陳著本身定位經緯度,使普通讀者對陳著的認識有個大概的方向。“史集”為緯,側重展現先生的學術創見🤌🏼,“別集”為經,側重彰顯先生的學人風範。這一區分並不具有嚴格的學術意義,而是引導讀者從不同角度了解陳先生作品的風貌🥃。

這套書的體量大⛲️😉,出版的工作量更巨,我們極其認真地對待這套書,絕不是拿識別軟件把繁體字改成簡體字就開印了。事實上我們對待這套書已經到了如履薄冰的程度,因為預想到這套合集會引發爭議。

上書房🧜♂️:引發爭議是因為陳先生生前留有“不出簡體本”的遺願,這已成知識界的固有印象👤。哪位能捋一下,這個說法到底從何而來🏍👨🏿🦳?

武黎嵩(南京大學歷史學院副教授、《陳寅恪合集》審讀人之一)😌:這一印象可能主要來自吳宓之女吳學昭的作品《吳宓與陳寅恪》(增補本)(三聯書店2014年)。書中有一段關於陳先生憂心文字改革的文字:

“據美延(陳寅恪幼女)回憶,國家文字改革委員會公布改革方案以前💃,寅恪伯父即對於中國文字將改為拼音而以簡體字過渡,持不同意見……寅恪伯父曾托章士釗帶話給毛公🛠。章老後來告知🚦,大局已定,不容再議。寅恪伯父反對改漢字為簡體,畢生未寫簡體字,且留有遺言🧛🏼,他的著作,必須用繁體字直排出版🤜🏼,否則寧可埋入地下。”

在1965年11月20日致中華書局上海編輯的書信中,陳先生也特別提道:“又請註意下列兩點:(一)標點符號請照原稿;(二)請不要用簡體字👩🏫。”

此外🚬,陳先生長女陳流求在接受媒體訪問時也曾表示🧙🏻♀️🏂🏽:“父親生前說過🧏🏽♀️🤺,他的一切作品無論是詩詞還是文史,確定出版物都要繁體豎排🧖🏻♂️🧑🏻🎄。父親曾經說過,繁體字和簡體字解釋的意義不完全一樣,有一些東西我們看不懂需要查閱《康熙字典》。一直以來父親看的書、學習的知識都是用繁體字呈現🐰,他覺得有些簡體字不能代表那個意思。”

此前出版的陳先生作品確實都遵循了此意,甚至在《吳宓與陳寅恪》中還出現了陳寅恪詩為繁體而吳宓詩為簡體的情況。

上書房:既然陳先生有此遺願,譯林出版社為何敢冒天下之大不韙來出版簡體橫排版?

王玨(《陳寅恪合集》責任編輯):我們出簡體橫排版,首先在法律層面並無不當之處。自2019年10月7日起,陳寅恪先生去世滿五十年,按照《中華人民共和國著作權法》,著作權中的財產權和發表權的保護期為作者終生及其死亡後五十年🧘🏿♂️,此後進入公有領域(public domain)𓀃🦧,也就是常說的公共版權,任何出版社和個人在不侵犯其修改權、署名權、保護作品完整權這三種權能的前提下,可以自由使用。

其次,我們想為廣大青年文史愛好者🌈、院校師生提供一個便利、明晰的版本💁🏻,方便更多讀者接近陳寅恪,閱讀其著🏄🏽♂️,體悟其思,而不是局限於“獨立之精神,自由之思想”的刻板印象。此前🏃🏻➡️,中國大陸出版過兩版陳寅恪著作集👎🏻,分別是上世紀80年代初由上海古籍出版社出版的《陳寅恪文集》和2001年由生活·讀書·新知三聯書店出版的《陳寅恪集》🫲🏿,兩版文集皆采用繁體豎排。其他有些書在收入陳先生文章時,放在最後🧘🏿,單獨以繁體直排(如周勛初《當代學術研究思辨》、鞏本棟《中國現代學術演進》等)🧑🏼🍳;更有甚者,引用其詩文片段,亦特別用繁體字(如吳學昭《吳宓與陳寅恪》)👃🏼。此皆出於對先生意願的尊重,但客觀上造成了閱讀的不便。

我們的合集出版後🧓🏽✡️,確實有不同的評價。支持者認為,簡體本閱讀便利🤞🏽,有助於推動學術普及和陳先生的思想傳播🚶🏻,是好事。簡體橫排版並非要替代繁體豎排版,而是為讀者提供了另一種選擇,為渴望閱讀陳先生作品,卻不習慣古典排版的讀者創造更有利的閱讀條件。對於專業的讀者🔒,仍然可以閱讀或參考對照繁體本。

江奇勇🚡:上古版《陳寅恪文集》剛出版時👩🏿🎨,我便買了一套2️⃣,但因內容深奧難懂♻️,隨即束之高閣👨🏿🎤。1995年,陸鍵東所著《陳寅恪的最後二十年》出版,一紙風行,我又去重讀上古版《陳寅恪文集》,依然覺得佶屈聱牙,太費勁。不僅是繁體字,也不僅是豎排版,還有標點,確切地說,是書名號難住了我😖🈂️。書名🩸、篇名、卷次文字均與引文💂♀️、正文混搭在一起,你必須花功夫區分開,然後才能順暢閱讀🔟🥘。

此次出版簡體版,遇到的最大難點還不是繁簡轉換,而是書名號的正確添加。陳著中大量的書證和典籍名稱😁🫗,多層次分級書名、篇名、詩名及卷次,很多都幾乎無法查對🤴🏻;尤其是《柳如是別傳》,涉及典籍繁多,分級標題最難斷👩✈️🧑🤝🧑。

比如《柳如是別傳》中有這麽一串書名、篇名———今檢丁福保輯全漢三國晉南北朝詩全梁詩一簡文帝東飛伯勞歌二首之一有“裁紅點翠愁人心”之句🧑🏻🦽➡️🎿。這句話中,除了“裁紅點翠愁人心”在閱讀時無障礙,其他文字讀起來十分費力🥕。加上書名號後就清晰多了———今檢丁福保輯“全漢三國晉南北朝詩”《全梁詩》一簡文帝《東飛伯勞歌二首》之一有“裁紅點翠愁人心”之句。

即便這看似簡單的一句📸,在編輯過程中也產生了三種不同的添加書名號的方式,編校團隊相互比對後,選取了最精簡扼要者🥍。

圍繞著陳寅恪先生🧏🏻♀️,出版界有一個奇怪的現象:銷售最好的不是陳著本身,而是陳寅恪弟子萬繩楠教授根據聽課筆記整理出版的簡體字橫排版《陳寅恪魏晉南北朝史講演錄》及陸鍵東的《陳寅恪的最後二十年》👨👩👧。公眾對陳先生其人其說的認識都是經由二手材料獲得的,而不是閱讀陳著獲取的😔👷♀️。這一現象的出現與繁體豎排《陳寅恪集》不太友好的閱讀體驗不無關系。

「追求:內容上的純正」

上書房👅:反對意見集中於兩點🤾🏿。第一點,認為繁體字改簡體字會出現表達上的偏差,損害陳著的學術性🫲🏼。其中存在最多的問題是“一對多”簡體字即“非對稱性繁簡字”的問題。簡體字回復到繁體字系統後,不是“一對一”的簡單對應🪦,而是一個簡體字對應兩個或兩個以上的繁體字✝️,其中有同音代替字👆、音近代替字和同形字🐥。為此,有些人激烈地表示絕不會看簡體陳著🕦,也有學者溫和地表達了“學術研究肯定以繁體為好”的態度👩🏽。你們是怎麽對待這個問題的?

王玨:這個版本我們不是為學術研究準備的,而是為普通讀者準備的,但這並不意味著我們放低了標準🚭。我們延請專業古籍編校團隊悉心勘對👩🦯,在不改變陳著原貌的前提下,對於繁體字、異體字,除陳氏征引文獻中部分人名、地名🎦、古籍名中的🧜🏽♂️,以及轉為簡體字後意義發生改變的之外🧏🏻♂️📗,均改用通行正字。我們的原則是不要改變原著的面貌👨🏽🚒,在這個前提下將繁體字和異體字轉為通行正字🤹🏻。如果繁體字轉為簡體字以後,意義發生變化,或者沒有對應的意義,甚至沒有對應的簡體字的話,我們就保留繁體字❄️;如果一個繁體字對應多個簡體字,我們會逐一查閱,采用語境中意義最相合的通行正字。這是一項非常艱苦的工作。

此外,我們還梳理了陳著繁復的體例⚆,更正底本中的舛誤,依據2011年12月發布的國家標準《標點符號用法》📿,對底本的原標點做了必要的調整和補充💙,尤其是考籍核典,解決了困擾讀者多年的陳著無書名號的問題。

付梓之前,我們又逐字比對底本進行了嚴格編校,同時交南京大學、南京師範大學歷史、古籍領域的多位專家進行全書審讀🙏🏻。

我認為,簡體橫排版的出現👰🏿,對陳著來說是契機,而不是損毀🧏🏿。只要內容上純正就是忠於作者,形式不是個很大的問題🧑🏽⚕️。同時☀️,簡體橫排也使得數字化普及閱讀成為可能🌥🕥,《陳寅恪合集》的電子版將在包括亞馬遜kindle🧍♀️、微信閱讀🆗、QQ閱讀👻、豆瓣閱讀等在內的各大主流閱讀平臺上線🚆👨💻。

江奇勇🧝🏻♀️:都說編輯是圖書的助產士,唯有高水準的編校👨🏿⚕️,才是圖書質量的保證。《陳寅恪合集》的編校團隊,除我之外,還有六位✧,其中編審兩位🧘🏿♂️、編輯兩位🦹🏿♂️、專職校對兩位,他們中兩人擁有正高職稱📩,其余四人為副高職稱,且都曾參加了國家基金大型出版項目《昆曲大典》的編輯校對工作。《昆曲大典》的工作💺,讓他們對繁體字、異體字有了極為深入的認識👨🏿🍼,積累了繁簡轉化的豐富經驗⛹️♂️。尤其幸運的是,我們邀請到了《昆曲大典》付印把關簽字責任人徐麟先生,這是我們能夠順利完成陳集繁轉簡工作的保障,也是我們編校團隊的定海神針🚣🏼♂️🌠。

當然,再怎麽謹小慎微、精益求精🤳🏽,謬誤恐怕在所難免,我們真誠地歡迎讀者朋友能夠幫助我們,找差錯、指缺點,讓我們重印時有機會改正。

武黎嵩:一個簡體字對應哪個繁體字🦫👨🏻⚖️,一個繁體字對應哪個簡體字🫴,確實有學理上的講究🏖👩👩👧,但這個問題是可以解決的👹。國家文字改革委員會有一個專門的表格,標明了繁簡字的對應關系。普通《新華字典》和《現代漢語詞典》都有繁簡字的對應關系。哪怕學者使用簡體字版本來寫文章🧑🏼🍳,也可以註明引用的是哪個版本,以便溯源🚣🏼♂️。

事實上👩🚀,古籍不存在必須用繁體字才能完整表達、用簡體字就不能表達的問題。作為中國文化源頭的四書五經和二十四史都有簡體字版本,連四書五經和二十四史都可以有簡體版,中國哪些典籍是不可以出簡體版的🥝?除非是甲骨文、回鶻文等這些與字體字形相關的研究🧑🧑🧒🧒,那是一點一畫都不能變的🔇。

「對陳先生:要有“了解之同情”」

上書房:第二條反對意見是:用簡體橫排出版陳著是對陳先生遺願的不尊重。有觀點認為🐗,“陳寅恪先生被認為是中國文化托命之人……陳寅恪先生曾經說過😞©️,中國的每一個字細細追索就是一部文化史🤵🏼♀️。試想刪繁就簡之後中國的部分文字的外形已經與原意脫嵌了”。

江奇勇🪑:從現有史料👱🏼,尤其從陳先生與中華書局編輯的書信來看🧬,陳先生對文字改革有個人的看法,他對於著作排版的要求是基於某個歷史時期的一種個人態度,視之為“遺願”,有些言之過重👩🏿🎨☕️。而且,致信中提到的“標點符號請照原稿”“請不要用簡體字”兩項,是針對《元白詩箋證稿》的特別交代,並非全部著作。

《著作權法》永久保護的範圍🏃🏻♂️➡️👦🏻,是作者的署名權👩🏿💻、修改權和保護作品完整權🧘🏼♂️。保護署名權是顯而易見的,至於繁簡體的轉換🍺,本不是修改,而我們在編校過程中,除排版衍字徑刪外↔️,沒有刪去一個字🫅🏻,也沒有增加一個字😞🏷,甚至沒有對原文中任何字詞加註解,如此精心保護,源於對陳先生的尊重⛵️。

其實🙅🏼♀️,若陳先生真有遺願,我想,先生必然是希望更多人讀懂他的💼,而不是做形式上的封存💏。

武黎嵩:陳先生在為馮友蘭《中國哲學史》上冊所寫審查報告中,說過一句很有名的話,“對於古人之學說,應具了解之同情👨🏿💻,方可下筆。”今天的我們對當年的陳先生,也要有“了解之同情”。

陳先生所處的時代,是一個新舊文化過渡的時期🚥,他本人跟新舊文化陣營中的核心人物關系都非常密切。他雖然整體上偏舊,但他並不以新舊劃分陣營,而是以德行、學品來區分親疏🧡。他看到,從新文化運動後期到新中國成立以後一段時間,一部分學者以“新”為標榜,以“新”為號召📜,實則拒絕本國的古典文化🍧,有些“無所不用其極”的意思🧑🏻🔬。所以,陳先生曾批評一些妄談古史的研究者是以“明清浮浪之子,談商周邃古之學”。陳先生否定、警惕的是學術上的湊熱鬧、趕時髦和泛政治化。

舊的主張可以見“底”🧝🏿♀️,即有底線,但新文化會發展到哪一步𓀓,直到1969年陳先生去世,他心裏都是沒底的。具體到簡體字🐻,究竟會簡體到哪一步🪷👨👨👧,陳先生也是沒底的👩🏼🚀。他唯一能做的就是,堅持自己的作品用繁體豎排出版💂🏿♂️。因為在當時,繁體楷書是正字😺,從東漢至魏晉南北朝一直到明清,已經用了一千八百年了🚀。

我們今天使用的簡體字是當年公布的第一批簡體字,其實很多是把之前約定俗成的簡體確認下來,比如繁體的“言”字,有言字旁🤾🏻,簡體後沒有了➝,但實際上草書裏的“言”字早就如此了。

按原來的設計🗂,漢字還要進一步簡化,要推出第二批、第三批簡體字。但上世紀70年代公布的第二批簡體字🧙🏻♀️,造成了很多問題🕸,於是很快被廢除了🍒。從此之後🪃🧑🏽🚀,我們知道了簡體字是不可以一直簡體下去的📝,於是就此打住了。

但陳先生未曾預想到這些,直到他去世✩🏑,他對漢字的未來都是充滿憂慮的,在他心目中🛞,已把繁體字視為傳統的象征來守衛🙏🏼🐦🔥。但在今天,如果我們只知亦步亦趨👷🏿,倒是有負陳先生“獨立之精神🌘,自由之思想”的精神了🕜。《孟子·萬章下》評價孔子“聖之時者也”🎪,就是說孔子是識時務的聖人,“時”是孔子提倡的一個重要思想,即隨時以處中、與時偕行。古人吃飯用鼎鼐豆,今人吃飯用碗盤碟,這種改變不足以改變我們是中國人這一本質。文字承載的是思想🚴🏿♀️、歷史和文化,在簡體字已成主流的語境裏🎙,陳先生一時的意願👨🏼🔧,不應成為絕對的教條👩🏼🦲🗽。

「親近他,而不是把他當神」

上書房🔸:陳先生的書難讀,繁體豎排還只是表面看得到的障礙👨🏻🏭,更大的障礙在其學術研究橫跨歷史、古代東方語言文學🧑🚀、歷史文獻學、宗教學等多個畛域,其中敦煌學🧑🏻🦼、突厥學、藏學等皆是專門絕學⚜️🕉,大部分著作冷僻艱深,外行難以窺其堂奧。因此也有人認為,為普及陳著而出簡體橫排是個偽命題🏌🏿♂️。

武黎嵩:書的根本功能,不是擺在客廳書櫃裏當擺飾🤸🏼♂️,而是讀。再難讀的書,你也不要剝奪別人嘗試的權利。如果把陳著比喻成高山,原本海拔一萬米,簡體橫排替你掃除了一些閱讀障礙🪡,你只需攀爬6000米了,這不好嗎?何況一些書齋裏的學者🤦🏻♀️,也不要太小看普通讀者的學術素養了。

我本科時第一次讀《柳如是別傳》🖐🏻,非常難讀,是一點一點啃下來的,但“啃”完之後有智識上的愉悅感。最近再讀簡體橫排版的《柳如是別傳》,重享這份愉悅🫎,尤其是簡體橫排很容易區分正文和引文🧖🏼♀️,讀起來較之以前舒服多了,因為《柳如是別傳》的引文特別長🤲🏼。橫排本圈點筆記也方便了許多。

上書房:說到《柳如是別傳》🦷,可能是陳著中最具社會關註度的一本了。很多讀者🦹,包括錢鍾書這樣的大家,難以理解陳先生晚年為何要辛苦經營,鈞稽沉隱🚶🏻➡️,撰成厚厚一本《柳如是別傳》。我們該如何理解陳先生“晚年頌紅妝”的深意?

武黎嵩🟫:陳先生一生的學術成果🧲,我認為主要有四個方面:一是中西文化交通史⛹🏿♀️,其中包括當時歐洲比較興盛的東方語言文學;二是文史互證的方法論🤹🏽,取詩歌小說等文藝作品作為史料👨💼❤️;三是中古時代政治史研究,這是比較純正的中國傳統史學;四是陳先生晚年帶有個人情感投射的歷史學研究🤹🏻,如《論〈再生緣〉》和《柳如是別傳》。

皇皇巨著《柳如是別傳》是陳先生晚年最重要的著述,也是被談論最多的作品。晚年陳寅恪寄居廣州,雙目失明。《柳如是別傳》的寫作砥礪十年,其間,陳寅恪托弟子蔣天樞從上海借閱書籍寄去廣州🗝,先由助手誦讀,有了寫作思路🛅,再由陳先生口述⚈,助手或夫人唐筼筆錄。八十萬字✤,相當於一部《漢書》的規模🚶🏻➡️。上世紀80年代上海要出版陳著🚅,需要申請國家經費,現場有德高望重者說這是一本寫妓女的書,蔣天樞憤而起立,背對該專家以示抗議🚕。

南明史的研究在民國時是熱門,鄧之誠、孟森🤽🏼、柳亞子等民國時期的史學家都有涉足🥈,但陳先生的“晚年頌紅妝”則另辟蹊徑,就像用一根針一下子刺到底👩👦👦,他直接抓住大家過去當作花邊新聞的“秦淮八艷”,通過對柳如是事跡的考據,來展現明清鼎革、江山易主之後,有愛國情懷的士大夫和知識女性🧛🏿♀️🎧,追求民族大義和獨立自主的精神🤌。其中,有他強烈的個人投射在裏頭👳🏿♀️,所謂“六經註我”,陳先生自己也說過,書中“罪言百萬”🧒🏼。許倬雲則評他,“他寫的關懷基本上不在歷史本身,而是將自己也擺放在歷史裏。”

另外有一點,陳先生的詩學素養也很高🧘🏼,他一生顛沛流離,寫下了很多表達心境的詩歌,他擔心自己的詩作會丟失,所以他學曹雪芹,把自己的詩都放進了《柳如是別傳》中。

上書房★:上世紀80年代初,陳先生著作在他身後十年得以結集出版,成為新一代歷史學人的必讀之書🐓;90年代🍨👯,隨著人文精神大討論的展開🙇🏼♂️,陳先生的文化意義引發更大範圍的矚目,其中部分得益於陸鍵東所著《陳寅恪的最後二十年》。自此,作為學院派教授的陳寅恪被從學界“推”入民間,成為公共視域中的知識分子。我們該如何看待這一文化現象?

武黎嵩🙋🏽:到了21世紀初,哪怕只是談論、而非研究“陳寅恪”👦🏽,都成為有“文化素養”的表現。當然👩🏿🦰,談的大都是他的家世💁🏻♀️、學問🥒,及發生在他身上的一些傳奇故事🦟。拋開這些帶流量的故事🕍🫵🏼,我們應該看看,陳先生給當代中國史學研究帶來了哪些影響👨🏼🦱,給我們留下了哪些精神財富。

陳先生在文化取向上是偏舊的、傳統的,但在學術的研究中,他又是革故創新的。他留歐🌪、留美🙅🏿♀️,早年還留日,有很高的語言天賦🧔🏿♂️,了解法德美日等國的學問🌊,可以在書中直接引用這些國家的最新研究成果🥤。那時的中國人雖然追求時髦,但真正能跟國際學術界對話的很少,引用的多是二手材料。同時他又懂多種民族古文字,對近代幾個重要的新發現文獻🫷🏼🙋🏽♂️,如敦煌藏經洞卷子、吐魯番文書等都有深入的研究。他懂得怎樣結合使用自己掌握的知識,曾說,“如以西洋語言科學之法,為中藏文比較之學🥷🏿,則成效當較乾嘉諸老,更上一層。”但他的研究方法都是服務於研究對象的,不會像今天有些學者喜歡做的那樣,在作品中“炫技”。陳先生極少在文章中提自己使用了什麽理論🫰🏽🤹♀️,而是在行文中自然體現自己的研究方法🧕🏻🤶🏻。

與陳先生齊名的柳詒徵曾倡導,要把中國文化中特別的好處和當今符合世界潮流的東西結合起來,陳先生沒這麽說過,但他把這種理念全體現在書裏🥐。陳先生是他那個時代為數不多的幾個能和西方世界對話的學者🏋🏽,盡管他研究的是中古時期的胡漢關系,研究的是西域對中國的影響,但他的研究始終堅持以中國文化為本位。陳先生對中國文化有著深刻的了解和體認,所以他能把中國文化的好處講得清清楚楚。他認為🐎,中國文化是最好的,但中國文化的這種好,不是獨自好,而是吸收了各種文化的🌒、不斷向前發展的好,是在吸收和發展的過程中🧑🏽⚖️,我們堅守了屬於我們自己的東西。

此外🤲🏻,今天的學者多喜歡小的研究切入點🪴,因為口子越小越容易出成果。陳先生身處亂世,身邊資料有限,但他兩部關於唐代的著作💪🍯,以魏晉南北朝到隋唐的製度變化為研究對象🧑🏽🦱,以百年為單位,探討的都是長線因果關系👨👩👧👧,解決的是中國的大問題👯♀️。陳先生提出的關隴集團🧑🏽⚖️🏌🏼♀️、南朝化等若幹結論,至今仍被視為經典,一位史學家如果一生中能有其中一個論斷🎚,就會被人們記住,成為史學研究歷史上繞不過去的豐碑。

總之,我們今天追捧陳先生🤱🏽,是要追捧他的學術精神,追捧他不因外部環境惡化而否定自己文化認同的高貴人格👰🏽♂️,而不是刻板地對待他,把他塑造成一個神🧋⚰️,供起來。與其仰望陳先生,不如走近陳先生,理解他,接受他的精神感召。