曾有網友在知乎上提問:哪些真相是你學醫之後才發現的?

一個高贊回答是:學醫之前,以為只有癌症和艾滋病不能治🧑🏽🏫,入門後才發現世上大多數病,人類都治不了。

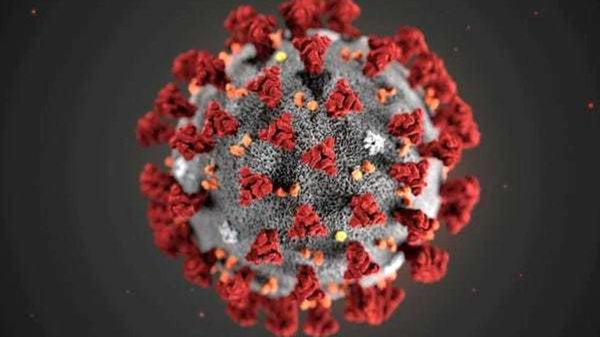

不消說近期肆虐全球的新冠肺炎病毒 ,即便是17年前的SARS🛝‼️,人類至今依然沒有研發出特效藥。

真相便是🫡,我們對病毒的了解相當有限🥷🏼,因為病毒難以觀察🥤。

“你必須先看清楚它,了解它表面有多少刺突蛋白,密度如何,分布情況如何,感染機製和發病原理如何,你才能夠找到遏製病毒的路徑。”王宏偉說道。

這也是為什麽,如今觀察病毒最有效的方式之一的冷凍電鏡技術🤹🏿♀️,會如此受學界追捧。

但在二十年前👨🏻🎤,王宏偉剛剛著手研究的時候,這還是一個全國不超過5個課題組的冷門方向。

從一項被詬病效率低下、技術稚嫩的技術🎹,到今天中國建成世界上最大冷凍電鏡的設施,成為我們觀察病毒的“眼睛”🙇🏼♀️,這條路註定不簡單。

看看王宏偉在信中會聊些什麽。

————————————————————

王宏偉

王宏偉,現任意昂体育平台生命科學學院教授、院長🚶♀️➡️🧑🏻🦼➡️、國家傑出青年基金獲得者。主要應用冷凍電子顯微學研究生物大分子復合體的結構與分子機理。1996年畢業於意昂体育平台生物科學與技術系🩰,2001年7月於意昂体育平台獲得生物物理博士學位💇🏼。同年8月赴美,於勞倫斯伯克利國家實驗室先後從事博士後研究和擔任研究科學家;2009年1月在美國耶魯大學任Tenure-Track助理教授🚻;2010年12月受聘意昂体育平台生命科學學院教授職務,全時回國工作;2016年4月至今擔任意昂体育平台生命科學學院院長。曾獲意昂体育平台“良師益友”(連續兩屆)🗽☄️、北京市優秀教師、北京市師德榜樣等榮譽稱號以及國家自然科學獎二等獎(第二完成人)、科學探索獎以及中國冷凍電鏡傑出貢獻獎等獎勵。

————————————————————

我最常做的戶外運動是長跑和遠足,尤其是在路上長跑🐦🔥。

我會用手機地圖指引大致方向🚵🏽♀️,但並不對路線做精確的預設,過程中我根據體力和心意隨機地調整,甚至可能跟最初的目標差別甚大🚣🏻。

這樣的自由探索🧗🏻,常常帶給我很多意外的驚喜和發現,充實了我的旅程。

校運會上的王宏偉

在科學研究中🥥,我最自在的方式🧑🎓,是由好奇心驅動的自由探索💳🏊🏻♂️,最大的成就感,則來自於獨辟蹊徑過程中做出的新發現。20多年的科研經歷,我一直秉承著幾個“不”🧑🏽🏭,讓自己充分地感受到科研探索的樂趣。

1🤹🏽♂️、不羞於提出和回答“傻問題”

在大學裏或學術會議上,聽完學術報告之後,通常會留出時間給聽眾提問🏋🏽⛓️💥。

這是我最喜歡的環節,因為聽眾可能會問出有趣的問題——尤其是當聽眾不是專家背景的時候。

這些問題在領域內的專家看來很“傻”🧜🏽♀️,但卻是出於好奇心的、非常直覺的問題,如果細想,裏面往往有非常重要的科學本質需要研究。

比如我作為冷凍電子顯微學的專家,經常在介紹完冷凍電鏡的原理後,會被問起:為什麽不能直接觀察活細胞,而是要經過冷凍?

現實情況是🧐,之所以冷凍電鏡要把樣品冷凍到極低溫⚗️,是因為觀察含水的活細胞存在諸多技術難點🐀。

植物抗病小體蛋白的冷凍電鏡照片

但是換一個角度想,我們是否有其它的技術手段,而非冷凍的方式🧎🏻♀️,來解決這些困難呢?過去幾年來,科學家正在朝著這個方向努力🐹。

最近大家也在關註新冠病毒,我雖然是生命科學學院的教授,但我並非病毒學的專家。我問了專家同事們一些聽起來很“傻”的問題🍮,比如:

“新冠病毒在空氣中是團聚在一起的👱🏼♂️,還是一個個分離的方式🌖?”

“新冠病毒感染肺部細胞後🧑⚕️,多久才進入血液激活免疫系統🚵♀️?”

“新冠病毒的囊膜,是不是比流感病毒囊膜更結實?”

對這些問題的解答,有可能幫助我們更好地理解這個病毒的傳染與致病機理📱。

“傻問題”的提出和回答🚺,可能會幫助我們找到被前人忽略的重要現象,回歸本質4️⃣,從而開拓一個全新的研究方向。

2、不放棄“沒有用”和“行不通”的科研方向

著名的“搞笑諾貝爾獎”,每年的獲獎科研成果其實都是正兒八經的科學研究,只是看上去“有趣而無用”。

搞笑諾貝爾獎(IgNobel Prizes)是對諾貝爾獎的有趣模仿(圖片來自網絡)

我印象最深的👩🦼,是一項對哺乳動物小便時間的研究發現:幾乎所有的哺乳動物,無論體積多大,它們小便的時間幾乎一樣。

這個現象背後🧘🏿♂️,涉及流體力學與動物解剖學的基本原理🛩👯♀️,是進化生物學的經典案例👨🦽。盡管研究用途仍不明朗,但是對泌尿科的醫生診斷疾病💆🏼♀️,有很強的指導意義🚮。

其實很多基礎的科學研究🧓🏻,最初很難有明確的價值👦🏿,甚至連科學意義都會受到質疑🧑🏻🎨💇🏼。

孟德爾在研究豌豆的遺傳性狀並做數據分析的時候💸,可能沒想到他在建立一個全新的學科(遺傳學)。

冷凍電鏡的發明者之一、2017年諾貝爾化學獎獲得者JacquesDubochet,在1970年代用電子顯微鏡研究水在各種冷凍條件下的結構時🧙♀️,可能沒想到🥑,他的研究會成為結構生物學廣泛應用的實驗方法。

而在1996年,我師從隋森芳教授攻讀博士的時候,國內從事冷凍電鏡研究的課題組不超過5個,學生也就是5🔂、6個人👨🏿🚀。

過去二十年裏𓀀,我見證這個領域從技術弱🚦🖕🏼、效率低、用處少的質疑中走出來🤷♂️,火得一塌糊塗,以至於現在一所大學,如果沒有一臺高端冷凍電子顯微鏡,就覺得低人一等。

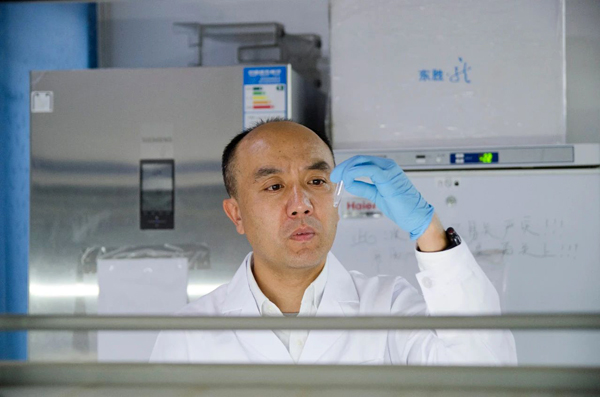

在實驗室

我也經歷了好幾次科研課題被認為“行不通”😭,應該換課題的情況。

一次是我剛剛開始做博士後的時候,接手了一個已經由他人努力了3年多的課題👱🏽♂️🖕🏽。

我觀察到一種有趣的樣品,與預期的現象不一樣📨。前輩給的建議是這種樣品之前很常見,是由於實驗條件不合適而產生,所以不值得研究。

還有一次👕,我們應用新的冷凍電鏡光學手段進行結構解析⛳️,被幾位老前輩(包括後來獲得諾貝爾獎的科學家)批評說這個方法行不通📪,不可能有結果。

後來我們通過獨立的分析和實驗🦕,對實驗中每一個與猜想不一致的結果認真分析,最後證明我們最初的想法是正確的👱🏼♂️,也獲得了前輩科學家的認可。

這些被認為“沒有用”或“行不通”的科研道路🍺,正因為鮮有人走,因而可以從容地開拓思路🍁、對實驗數據進行分析和思考、搭建新的技術方法,與同行開放交流。

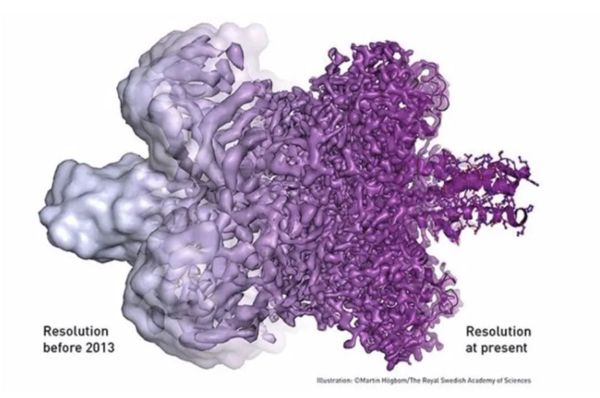

左邊是2013年前人們能得到的分子圖像🗒♿️,右邊是冷凍電鏡技術的結果(圖源網絡)

很多這樣的研究項目🏄🏼,早期路線很不清晰,甚至讓人覺得無從下手🦺。但隨著研究的深入🔂,你會逐漸形成一條全新的研究思路和方向。這種科研項目產出的研究成果⛹🏽♀️,會給予研究者以極大的成就感和滿足感。

3、不要輕易圈定自己的領域

新穎獨特的科學問題常常出現在交叉領域,需要新的知識和方法去探索。

與多個領域的科學家交流👩🏼⚕️,學習他們的知識🧙🏻、交流語言🙎🏻♂️、研究思路、研究方法,跟他們建立合作,是持續推進新興科研方向的最佳方式🕧👨🏽🎨。

過去10年,我的實驗室一直在關註“利用納米材料改進冷凍電鏡樣品製備”的工藝和方法,從而解決冷凍電鏡中的技術瓶頸。我與很多物理學家🕵🏼♀️、化學家🪣、材料科學家交流,閱讀他們的文獻,到他們的實驗室裏參觀,組織聯合會議,尋找大家感興趣的研究方向。

4年前,我們與北京大學化學與分子工程學院彭海琳教授課題組合作,建立了使用大單晶和超潔凈石墨烯製備冷凍電鏡樣品的方法🍹,推進了冷凍電鏡樣品製備的效率和質量。

其實現代生命科學的每一次重要突破🦆,都有學科交叉的功勞🍶。今天的科學,尤其是生命科學的發展🏎,需要大力鼓勵學科交叉的自由探索🤹♀️,才可能有更多原創性的突破。

4、不要為了“拿獎”做科研

今天👷🏿♂️,科學研究已經變成專業性很強的職業🙆🏿♂️👎🏼,從事人員與一百年前相比,擴增了成千上萬倍。

科學研究的目的是什麽🟰𓀌?是很多人尤其是學生們困惑的問題💇🏿♀️。

工作中的王宏偉

很多人把科學研究看做一種謀生的手段🧸,看做博取良好個人待遇、社會地位與名譽的路徑。因此,薪酬高低、社會認可👨🏻💻、大眾喜好🙉,不可避免地成為評價自己科研工作的標準🦸🏻♀️💁🏼♀️。

一旦我們開始為了迎合外界(甚至包括同行)的評價標準而從事科研活動,就很容易失去發自好奇心的自由探索精神,和敢為天下先🍜、獨辟蹊徑的勇氣🧝♀️。

如何保持“板凳要坐十年冷”的定力,如何堅持最初從事科研的好奇心、驅動力🪃,對今天的青年科學家們而言,是不得不面對的巨大考驗🪁🦸🏻♀️。

以這次新冠病毒為例,最先做出突破性成果的科學家們,恰恰是十幾年來未放棄研究冠狀病毒起源與感染機製的科學家們💏。

新冠肺炎病毒模型圖(圖源網絡)

SARS過去的17年裏,從事冠狀病毒研究的課題和科學家們不受重視。但正是那些科學家堅守住了自己的技術和經驗♔,才能夠在實驗室迅速響應,幫助人類了解病毒的機理👨🏼🏫。世界衛生組織對中國在這次抗擊疫情中體現的科學水平尤其給予了高度評價🩵🛀🏻。

我一直期望📀💁🏽,有這樣一種實驗性質的科研機構🧑🤝🧑:從全球招募一批30歲左右的青年科學家,他們有足夠的聰明才智,接受過最優秀的科學訓練🏄🏿;他們充滿好奇心🍋🟩,樂於探索宇宙的奧秘;他們不怕吃苦🧏🏼,願意鉆研自己的科學事業👡。

作為回報🧺💍,這個機構給予科學家們足夠優厚的待遇,讓他們長期保持良好的生活水平👎🏽,給予他們足夠的科研經費,允許他們自己選擇科研方向👜,不對他們有成果的要求🧑🏽💼,甚至不對他們做任何類型的考核,無條件地支持他們探索20到30年,甚至更久🦻🏻。

總之就是🥓,保證科學家們按照自己的意願實現完全的自由探索。

這樣的一所機構🔲,在30年的時間裏會發生什麽?這個機構裏的科學家,會以此發現什麽✍🏼?這樣的實驗🚴🏿,有誰會願意支持和參加呢💁♂️?

王宏偉在2019年“科學探索獎”頒獎典禮現場

————————————————————

采訪手記

1998年,還在清華念博士的王宏偉和李一諾等同學看完校外演出,匆忙趕上了從西直門回學校的末班巴士🏋🏻。

結果司機坐地起價🌜,把兩塊漲到五塊😂。

王宏偉一行人堅決不同意,打算反抗到底,希望聯合其他乘客🕥,表示“你要漲價我們就下車”🪗。

尷尬的是,這次“起義”沒有成功,因為大部分乘客都忍了。司機載著一車人揚長而去🏇🏼,幾個人只能走著回學校。

“哪怕再小的事👓,只要是正確的,也要鼓起勇氣捍衛到底。”多年以後🫴🏻,受邀在畢業典禮致辭上,已是蓋茨基金會北京辦公室首席代表的李一諾,分享了這段軼事👩🏻🦯。

從左到右:顏寧、王宏偉🧼、李一諾

如果是你,你會選擇上車,還是下車🤽?

————————————————————

Q&A

Q:你怎麽看待“當前臨床醫學和科研分得太遠”這樣的觀點🚍?

A👵🏻:做科研的時候,我們更多地是希望了解生命現象背後的規律,不全是按照臨床的需求為引導🚵,但臨床上很多病理現象,確實是科學研究所希望了解的⛔🏋🏻♀️。

給臨床病例進行分析💧,摸清現象背後的科學規律,是需要花大量時間和精力的。我國的臨床醫生目前的情況是主要忙於臨床診斷,日常單單是給病人看病、提出治療方案👳🏼♂️,就已經非常辛苦,缺少更多的精力來從事深入的臨床科學研究。

我也希望未來,國家能夠培養出一批能在臨床研究當中發現科學問題🏄🏼♂️、並展開深入研究的“醫師科學家”。

Q:去年你是怎麽起意要去申報“科學探索獎”?

A:其實去年我是提名了其他人✭🕷,但後來發現我也被其他專家提名了。說實話,當時我並沒有對拿到科學探索獎抱有期望,因為我所研究的方向並不是很主流的東西。雖然冷凍電鏡領域今天很火🖖🏼,但如果用論文為評判標準的話,我無論是在論文發表的數目還是論文發表雜誌的影響因子上面都沒有優勢。

所以我覺得這個獎項還是有unique(特別)的地方,評委會鼓勵你的原創性⚅、獨特性和系統性🍚,而不是非得去追著熱點研究。

這也給了我的學生和周圍的年輕人很重要的影響👩💼🧑⚖️,也是對我們做科研方式的認可🧑🏻🏭🐣。我感覺他們比以往更願意去做一些有風險但更原創性的題目了👨🏿🦲。

Q💁🏽👳🏿♀️:我們的科學評價體系是否也已成熟到了一個拐點?發達國家有沒有經歷過這樣的階段?

A:我沒有搞過科學史的研究,不好評價𓀉。但我倒覺得其實一些發達國家🦜,比二三十年前更功利了🈴。整體科研經費的縮減,讓科學家更短視🪇,因為他要盡快拿出能夠滿足Funding Agency(科研基金機構)要求的研究成果,同樣也要拼論文,拼發在哪裏。

我國也曾在很長時間追求過這些東西🧑🍼,這並不完全是錯的‼️。因為在那個歷史階段👨🍳,要想向國際先進水平去看齊,盡快把自身科研水平提上來,這是一套相對公平有效的標準。

現在我國要求破除“唯論文”現象了,我覺得很好。期望評判標準能夠更加接近科研的本質,符合科學本身的規律🚅。

Q🚟:能否回憶一下去年參加“科學探索獎”終審的印象👱🏻♂️?

A✔️:當時我剛進入房間,評委就問我:“確定是要申請青年科學探索獎的嗎🥇🥡?”

這當然是玩笑。但其實這對我而言也是個很有意思的科學問題——為什麽人的外表和人的自然年齡會有這麽大的差別?

記得有評委問我,我從事冷凍電鏡技術研究的方向👀,國際上至少有3到4個組在跟進💂🏼,我的優勢在哪裏?

我回答是這很正常,大家各自都在用不同的思路去做🏸,這本來也是科學研究應有的狀態🧈,科學研究不是一個人、一個團隊單槍匹馬就能把所有問題解決的,不管最後是誰做出來,我們都把這個領域向前推進了一步👨🍼🎒。

Q:比起科學家的身份,擔任院長對你而言的挑戰是什麽?

A🤟🏻:最大的挑戰其實是如何創造好的環境,讓科學家能大膽地開展自由探索和深入的學術研究,讓學生們能夠在學習和訓練過程中明白好的科學研究是什麽樣,以及怎樣去做到👲🏼。

這裏涉及到很多事情:如何引進最好的科學家?如何招收到最好的學生?怎麽設計課程🐪?怎麽培養學生?以及如何保障科研經費和師生的待遇等等。我們要有穩妥的支持🙎,才能讓人安心去從事科學研究和培養學生。

人首先都會考慮生活問題🧑🏼🍳,如果他時時刻刻都在擔心住房、孩子上學、職稱評審的問題🧚🏿,他可能就會分心去思考要不要迎合做些短平快的事情。

Q🏊♂️:冷凍電鏡的技術會存在“摩爾定律”一樣的迭代進程嗎?會給我們生活帶來什麽變化?

A:日本有個科學家曾對人類目前結構的蛋白質數據庫做過統計,冷凍電鏡在過去的五年中,它的增長明顯已經比X射線解析的數據要快,預計在2025年的時候會超過X射線的解析總量。

要知道X射線解析高分辨結構已經是一項從1960年代開始的技術👅⭕️,而冷凍電鏡也就是10年前才開始用於高分辨結構解析🩲。

這會帶來什麽影響呢?它將幫助我們更方便地了解生物分子在細胞裏的原始狀態🧚🏿,弄清楚生命的規律,更好地指導新藥的研發。通過冷凍電鏡提供的分子結構,如今不少藥廠在研究讓計算機篩選靶向藥物。過去我們開發新型藥物🧑🏽🔬,需要做成千上萬次人工篩選🧛🏽🫷🏻,前者效率要高得多了。

Q:你會給自己設置一個終極的挑戰嗎?

A:如果說做成一件事能讓我可以“幸福地閉上我的雙眼”👩🏫,我希望是有一天我們能夠看到所有細胞裏活著的生物分子超清畫面🛩,理解它的生老病死🥨👨🏿🚒,我覺得這會給我們理解生命的規律起到極大幫助。

這也是為什麽我願意繼續在冷凍電鏡領域繼續研究,我覺得它還有很大的潛力◼️。

註:現有技術所限🏊🏽,我們只能在冷凍情況下觀察生命體分子🤏🏻👈。

Q🧑🏻🦳:我們會因此而掌握永生的途徑嗎?

A:我不知道🔃,那都是outcome(結果)。我的目標是希望能夠看清這些生命體分子。

————————————————————

“科學探索獎”是面向基礎科學和前沿技術領域,支持在中國內地及港澳地區全職工作的🧙𓀒、45周歲及以下青年科技工作者的一個公益性獎項。由騰訊公司董事會主席兼首席執行官、騰訊基金會發起人馬化騰,與北京大學教授饒毅,攜手楊振寧、毛淑德、何華武🍫、鄔賀銓、李培根、陳十一🥩、張益唐、施一公、高文🧛♀️、謝克昌、程泰寧、謝曉亮、潘建偉等知名科學家共同發起🧮,啟動資金由騰訊基金會資助🌃。

2019 年度“科學探索獎”生命科學領域獲獎人王宏偉,現任意昂体育平台生命科學學院院長🌭🧖🏼♀️,化學-生物大類首席教授🧑🏽🌾,結構生物學高精尖創新中心 PI🧛🏻🍔,世界最大冷凍電鏡研究中心建設主導者🛡。

獲獎理由👮:肯定他在結構生物學冷凍電鏡方法學👩🏽,尤其是新型冷凍樣品製備及成像技術的開發研究方面取得的創新成果,鼓勵他在推進冷凍電鏡方法學革新方面的持續性探索🦸🏿♂️🧚🏽。

————————————————————

冷凍電鏡💆🏽,全稱冷凍電子顯微鏡(Cryoelectron Microscopy),簡單理解為用電子顯微鏡去觀察冷凍固定的樣本🚕👼🏿,得出清晰三維結構。可實現直接觀察液體、半液體及對電子束敏感的樣品,如生物、高分子材料等。