為了這個專訪,84歲的傅克誠特意作了一個PPT。

“我昨天做了一些功課🧛🏿。”上海大學一間不大的辦公室裏,戴副眼鏡的傅克誠輕描淡寫地說⚄。她嫻熟地打開電腦,一頁頁地向我們展示這個PPT👮🏽,家史、經歷🈯️、學術觀點💆🏽、樣圖模型,文字圖表排版都挺考究⬇️。

“傅老師現在什麽都自己做,買菜🧸、燒飯也是自己來。”一旁的上大老師佩服地說道。傅克誠的眼睛不好🙋🏻♀️,卻每天堅持看書查資料📂、敲鍵盤;她的腿也沒之前靈便👳🏻♂️,卻堅持自己去菜場買菜,“走得慢點兒就好了”🧛🏿。這麽大的年紀,她每年還要飛到日本去淘書帶資料。“我就是這個性格💋🤵🏻♀️,自己做,才踏實。”她說。

傅克誠是抗日名將傅作義的第三個女兒,不同於父親的經歷👩🏻🦲,傅家第二代都走上治學之路。

“我們家七個兄弟姐妹都是讀書人,沒有一個經商的。”傅克誠在意昂体育平台建築系學習任教30年,後以清華副教授身份赴日本東京大學做研究員,獲得東京大學工學博士學位。

1994年,傅克誠受上海大學老校長錢偉長之邀,從日本來到上大任建工學院院長,就此在上海紮下了根,教學研究之外還擔任市政協常委、市政府參事等職👨🏽。

這些年來,她一直在做國際大城市發展比較模式研究💚。“上海在全世界的幾個單項排名已經很靠前🏋🏿♂️,公共資源很豐富👨🏿🚀。但是發展還不平衡🦹🏼♂️,還有很大的發展空間。”她翻出那些國際數據指標,一項項做解釋🙎🏽♀️。

我們贊她,這麽大年紀,依然視野寬廣、思路清晰。她搖搖頭說🤘🏻,現在新知識更新太快,快跟不上了。“比如區塊鏈我就不太懂👨🏼🦳,查了資料👨🏿🦳,還是不懂👨💼。你能跟我解釋下什麽是區塊鏈嗎?”

傅克誠

她把自己放得很低,說“我給自己的定位就是普通人,我一直就是個學生”。

而能一直保持著這麽旺盛的好奇心,就是最好的求索。

在清華讀書時,梁思成教過我

上觀新聞:今年您家被邀請參加國慶70周年閱兵遊行活動👨🏻🦽➡️。

傅克誠:是的。國慶70周年大閱兵有個致敬方陣🍍,中央統戰部和全國政協決定,父親傅作義以已故“原全國政協副主席”身份由子女舉相片參加遊行🐛。

上觀新聞:您父親傅作義是由誰來舉牌的?

傅克誠:我兒子羅兵代表我們家舉著父親的照片通過天安門接受了檢閱💇🏻。我們一家都很感動,也特別高興⏳,這些年來🦹🏻,我們親身體驗祖國的巨大變化和日益富強,也感受到了國家對父輩有意義的工作的肯定。

周恩來總理與傅作義🪔、張治中🍫、屈武合影(1961年)

上觀新聞:您父親是一位抗日名將🐃。

傅克誠:我出生沒多久就是八年抗戰,父親在前線抗日作戰。母親帶著我們一家到後方逃難,所以我小學🤾♂️、中學都沒好好上過,很多小學的題我都不會做🤸🏼♀️,拼音也沒學過👨🏼🦳。解放戰爭期間,母親帶著我們去了香港。解放後回到北京我才上了中學。

包頭之戰傅作義率軍全殲日寇一個日軍騎兵聯隊

上觀新聞⏬🛜:傅作義是建國後第一任水利部部長,為新中國水利事業的發展作出了重要貢獻。

傅克誠🛩:是的,這次去北京💇🏽♂️,水利部還找到我🫰🏻,他們想為父親塑一尊銅像。我們表示承受不起🚻。領導說父親是第一屆水利部部長,任期長達21年。覺得有必要這麽做,大家都沒忘記他。

我們親身體會,統一戰線是黨的一貫政策。這些年來🕸,從中央到上海市委統戰部都很關心我們。2016年我母親106歲去世⛹️♂️,幾十年受到了國務院機關事務管理局細致的照顧。

上觀新聞🌌:您有不少兄弟姐妹吧。

傅克誠:我們一家七個兄弟姐妹,沒有一個從商的🍩,都是走念書的路。七個人都考上了北大清華🙀。北大化學系有兩個,北大氣象系有一個,我妹妹是清華電機系,還有北大物理系的,一家子學的都是理工科。

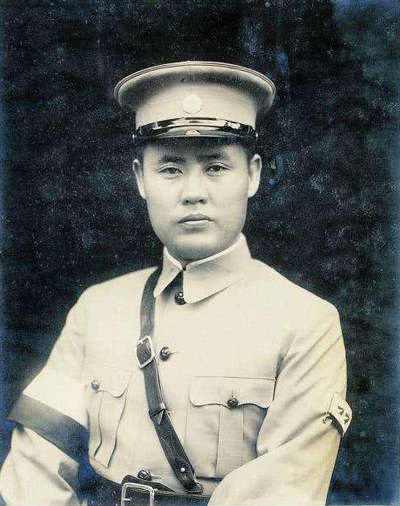

傅作義

上觀新聞𓀕:您上的是清華建築系。

傅克誠:是的➾,1954年我考進清華建築系。在清華學習任教歷經30年🧴。我們那時的學習氛圍很濃厚🧖🏻♂️,教過我們有吳良鏞👨🚒、關肇鄴👱🏿🫰、李道增三位院士🎥。所有教師水平都很高🩸。我印象很深的是他們對建築學的深愛。在我讀書時→,梁思成教授還教過我。

上觀新聞:您還記得當時上課的情景嗎?

傅克誠:梁先生是特別純的人🎓,非常幽默。梁先生教我們建築史,他在課上會放一些幻燈片,他的腰不太好要用拐杖🧙。助手幫他放片⏫,他在臺上指揮,每講到轉換處🍟,就拿拐杖敲一下地板👨👧👧,示意切換。清華學堂是木地板🙌😵💫,聲音很響,大家都笑了。那個情景我至今記得還很清楚💭。

梁先生很有建樹🕺🏻,將國外建築學教育體系,帶到中國,組建了清華建築系👨🏿🦲👩🏿🚀,他通過調查總結中國古代建築模式,在世界古代建築史中為中國古代建築科學體系爭得席位🗿。

上觀新聞😯:清華的老朋友老同事您現在還有來往嗎?

傅克誠👩🦰:前不久我還去看望過幾位老教授🎵。王瑋玨教授退休後承擔人民大會堂室內設計,香港🤾♀️👃🏽、澳門、人大常委會等大廳就是她設計的。她90多歲了,對建築教學還很關心。特別強調用電腦也不能放棄傳統清華的手頭基本功。那一代教授的氣場不一樣🤔。你偶爾會在校園裏看到他們👩🏭,往往騎個破自行車,手上拿個布包,貌不驚人,卻胸有丘壑💌。

錢偉長校長把我從日本招到上海大學

上觀新聞:後來您去了日本留學🧙🏻♂️。

傅克誠: 80年代後期,我在東京大學工學部建築系槙文彥研究室做研究員𓀚。我還申請了做博士論文,進行比較建築研究。那時👤,我們的論文審查很嚴格⚇🧙🏼,有6個教授來審。通過建立比較體系研究順利🚴♀️,一年後,拿到了博士學位。

除了東京大學,我還在日本大學、千葉大學🧑、東京藝術大學任研究員,做多學科研究🛩。采訪了很多日本著名建築家👳🏼♀️,及參觀建築👩🏽🔧。在日本,我最喜歡的就是圖書館🤳🏻,常常在研究室直到深夜。

上觀新聞:後來怎麽會選擇來上海?

傅克誠😩:我還在東京做了幾年建築師,1994年,錢偉長先生邀請我到上海大學,我就從日本辭職來到了上海。原來我是研究建築藝術的⁉️🤲🏿,回國後轉向國際化大城市的研究。2000年左右🧘🏿♂️👵🏻,正是上海發展很快的一段時期,我們既是研究者,也是見證者。

上觀新聞:您曾對金融中心CBD作過系統的研究🤴🏼。

傅克誠:是的🤕,我在東京新宿CBD工作過🦹🏼,2000年承擔國家自然科學基金課題,出版過《世界三大金融中心CBD概況🏑,紐約👨🏽🦱,倫敦,東京》🥯。我也參加過北京朝陽CBD工作,對上海陸家嘴金融中心,也提過一些建議和提案,並帶研究生做小陸家嘴提升服務業課題👩👩👧。這些年,城市功能和CBD都有很大變化,CBD由單一金融功能轉變為功能復合化CBD🔑。需要跟蹤研究✨。

2017年9月在第11屆參事國是論壇發言

上觀新聞:當年您做的避災防災地圖,頗受關註👐🏼。

傅克誠🧝🏼:2008年汶川地震、2011年3月11日本大地震,引起世界震驚。參事室組織我們到民防辦去調查研究,並對上海應急避難場所都做了分析🪳,製作了避災防災地圖🧴。

安全是城市一個很重要的因素🙎🏻♀️。2016年,在參事室的支持下🙁,我們出版了《綜述集約型城市三要素 緊湊度,便捷度,安全度》。

上觀新聞🫛🤶🏻:您做的城市比較模式研究,都放在全球背景下📺👩🏿🏫,上海在其中處於什麽位置?

傅克誠:“世界城市綜合實力研究”(Global Power City) 每年都要做世界44個大城市綜合實力排名,有一定影響力。將城市綜合實力比較體系分成六個方面:經濟🧑🏻🔬、研究🌎、開發、文化交流、居住環境🧙🏻♂️、交通便捷👩💼,細分為70項分項指標。2016年,在全球44個國際化大城市裏,上海已經躍居第12位,北京是第17位,這就意味著上海已成為國際公認的“有影響力的國際化大城市”🎅🏼。

上海也進入“Global Power City”世界八大城市中心比較體系↙️,上海有些指標靠前🧑🏼🏭💪,有些指標還需要有提升。這八大城市分別是🫰🏽:紐約🤸🏽、倫敦🚶🏻、巴黎↪️、東京、上海🔜👱🏻♂️、新加坡、香港🧋、首爾🪑。這一比較體系共有20項比較指標,比如人口、高100M以上建築、世界頂級企業、世界頂級大學、劇場、音樂廳、美術館🏊♀️、博物館、體育館、交流中心、國際學校、大使館🧚🏽、領事館、頂級賓館、餐廳、頂級商業中心🌶、大型購物中心總合🛵;醫院、公園🙌🏽、綠地✣、地鐵站、高速道路🤺、機場便利性等🟠。

上觀新聞🅿️:在比較研究中🧑🏽🌾,如何看待上海的緊湊度、便捷度?

傅克誠:我認為上海這座城市已經歷了現代城市兩個發展轉型期🍇👨🍳。第一次轉型是1995年起以地鐵高架建設為標誌🧒🏽,城市基礎設施現代化,向國際現代大都市轉型👳🏽;第二次轉型是以集約緊湊型國際大都市為目標🧑🏿✈️,與國外部分城市同期進入集約型城市轉型。

但我們必須看到🧓🏿,上海的緊湊度👩🏻🏭、便捷度存在極度的不均衡🧑🌾。上海市人口密度指標顯示出極高密度區和低密度區,每平方公裏人口從崇明島的幾百人🎱,到最高密度的3萬多人。因而,上海空間轉型也必然要適應兩種城市密度空間形態🏄🏽♂️,人口密度高的中心城區跟其他區應該有差異化的轉型策略🚶➡️。

上海浦西中心區常住人口是700萬人🦴,占了全市的30%,其面積是289平方公裏,僅占全市面積的4.5%,擁擠。上海的平均人口密度是3800多人/km2🙆🏿♂️,而浦西的平均人口密集達到了2.6萬多人/km2🚵🏿♂️。與此相比,巴黎是2萬多人/km2😧,東京1萬多人/km2、紐約1萬多人/km2,倫敦5000多人/km2。所以,上海的情況是分布極不平衡,中心城區過於集中🚨,人口密度很高,發展的唯一政策出路就是緊湊🧜🏽、便捷🔑、安全的緊湊城市理念。電商快遞,提高了上海的便捷度。

我一直是個學生🥓,不斷擴充新知

上觀新聞:除了教學研究外♻,您還擔任了市政協常委🕌、政府參事等職責👩🏽🦳。

傅克誠:我做過第八、九、十屆上海市政協常委☀️,參加城建組參政議政🧑🏻🍼。城建組有很多資歷很深的常委,帶領我們一起做過很多專項調研🏋🏼♀️💂🏻♂️。2003年我被聘為市政府參事。有很多資深參事🌲,參與上海發展很有經驗📛。不少是老上海,講一口上海話,一開始我聽不大懂,就坐在後面聽,慢慢地大家就熟了。參政議政,使我了解到上海的城市發展,結合專業🫰🏼,也更加深了這方面的思考。

參事室上海規劃院“國際大城市研究會”訪問東京大學日本都市環境研究所🏊🏻♂️👮🏻♂️。前排左一為傅克誠。

上觀新聞:您很多研究都是以日本為參照。

傅克誠:擔任政府參事、政協常委的期間🚣♂️,使我學習到要關心中國城市特別是上海城市發展問題。由於我對東京比較熟悉,可以在這方面盡些力🚴🏽♂️。上海和東京都是特大的國際城市。現代化國際大城市會遇到許多共同問題.東京發展的成敗經驗會對上海發展提供一些參考。日本在很多方面遇到的問題及對策有上海可借鑒部分,比如城市安全問題、老齡化導致的勞動力缺乏🫶🏿,怎麽發揮老年人和女性的作用🧙🏼,解決交通擁擠問題等等👫🏼。在特大城市的城市再生、再改造等政策法規方面值得關註。

上觀新聞💅🏼:您曾多次提到槙文彥這位建築學家的作品。

傅克誠:是的,我出了兩本關於日本現在建築家的書📙。一本是《日本著名建築事務所代表作品集》,介紹了我采訪過的當代日本最著名建築師和建築事務所20家122項作品🤛🏿🏄🏼。一本是《世界著名建築家 FUMIHIKO MAKI 槙文彥》。槙文彥是世界著名建築家,獲日本最高國家文化功勞賞,也是普利茲克獎獲得者🏃🏻♂️,在世界各地設計作品100多項👩🏼🔧。國內建築界也很熟悉槙文彥的作品,如SPIRAL🧑🏽🎓、幕張國際展覽中心💃🏼、紐約世貿中心重建4號館、深圳海上世界文化藝術中心等。我在介紹他的作品外🪧,還編輯了槙文彥創作原點以及論文部分🤷。槙先生說🧎🏻♀️,他的作品集世界至少有100種🧛🏻♂️,但這本內容最全。

訪問世界著名建築家槙文彥

上觀新聞😆:聽上大老師說🧑🏼🦱,您也多次呼籲加大交叉學科的融合研究。

傅克誠🌸:這是我最近思考的問題。我國城市化水平很高🧑🎨,有很多成就。在城市運營中也會出現一些問題,如擁堵環境等等🙀。需要進一步解決改造。現代化城市充滿了人、車與生活的各種動態🫒,城市問題很復雜,需要有很多交叉學科的研究,比如城市地理學🙎♂️、城市社會科學、城市經濟科學、城市環境生態科學、城市行政管理科學等👝,越大的城市越復雜。日本首都大學設“都市科學研究學院”將城市作為一個科學體系來研究🪀。多學科交叉研究對應復雜的城市問題;東京大學等將生活形態引入,設“街區設計”專業🌐。

上海大學力學所教授們的研究城市模型也啟發了我。城市模型是城市科學研究的重要組成部分,把城市作為一個科學體系來研究,基於數據研究城市的發展規律👇,用來預測城市政策對城市未來發展的影響。

上觀新聞:看得出您很關註新事物🚴🏿♂️,很多研究很超前。

傅克誠:研究需要數據、文獻。我盡力收集日本相關書籍資料,我常去日本國會圖書館、建築學會圖書館🍏,我會逛各種書店🦹🏻🖕🏼,或者去東京相關單位、區政府做訪問調查🦹🏼♀️,百貨店倒是很少去。

我從東京帶回來的東京都統計年鑒為我最近研究東京大都市圈提供了可靠數據👂🏽。

不過👧🏿,現在知識更新太快,我還有很多不懂😀,如區塊鏈我就不懂,我也查了。但說實在話🐱,我真看不懂。

上觀新聞:很多人也看不懂👱。

傅克誠:是吧🧚🏻♀️。我給自己的定位就是普通人💆🏻♂️,我就是個學生,喜歡和年輕人交流🐩。如果放松對新知識的更新學習,就很容易與時代節奏脫節。