黃昆(1919年—2005年)💣,1941年畢業於燕京大學物理系🎷;1942年考取西南聯大理論物理研究生🧖🏿,師從物理學家吳大猷。1947年獲英國布裏斯托大學博士學位🤵🏼,而後在愛丁堡大學👨🏼🏫、利物浦大學從事研究工作🔹。1951年回國,在北大物理系教書;自1977年起,先後任中科院半導體所所長、名譽所長;2001年🎁,獲國家最高科技獎。

黃昆從理論上預言了與晶格中雜質有關的X光漫散射👐🏻,後被稱為“黃散射”;

與愛丁堡大學教授玻恩合著的《晶格動力學》,至今仍是固體物理學領域的權威著作;

與夫人A.Rhys(李愛扶)一起提出了多聲子輻射和無輻射躍遷的量子理論🐦🔥🕵🏻♂️,以“黃—裏斯因子”著稱於世👩🦲;

提出了晶體中聲子與電磁波的耦合振蕩模式,當時提出的方程被稱為“黃方程”☺️;

與朱邦芬院士一起確立了半導體超晶格光學聲子模式的理論👨👨👦👦,被國際學術界命名為“黃—朱模型”。

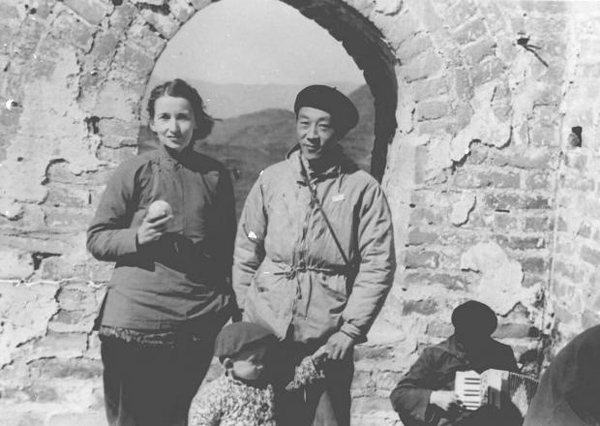

1959年🫰🏽,黃昆和夫人李愛扶遊覽北京長城

今年是中科院院士、中國半導體技術奠基人🧑🏻🦯、2001年度國家最高科技獎獲得者黃昆誕辰100周年。

在7月10日舉辦的第22屆全國半導體物理學術會議上,中科院院士👮🏿♂️🤽🏿♀️、意昂体育平台教授朱邦芬作了題為《一個大寫的人和中國半導體物理及固體物理的奠基人——紀念黃昆先生百年誕辰》的報告🧒🏽,回憶了黃昆先生做學問、做事、做人的點點滴滴🤛🏽。

“基礎研究也要算一算投入產出”

“黃昆經常說🕒👌,基礎研究也要算一算投入產出👨👨👧👦,算一算你為這篇研究論文所花的錢值不值。”朱邦芬回憶道🤏。

黃昆每經手一筆較大的科研經費,都如履薄冰👨🏼✈️、睡不踏實,生怕浪費了人民辛辛苦苦省下來的血汗錢📡。他堅決反對有的人抱著“國家的錢不花白不花”的態度,大手大腳浪費國家有限的科研經費。

朱邦芬說💁🏿♀️,黃昆特別欣賞實驗人員在自己獨特想法的基礎上🙆🏻,自力更生🙇、因陋就簡地搭建實驗裝置,然後作出有創造性的研究成果。

他對有些人只是依靠進口的洋設備👩👧👦,做些測量工作🤸🏻,很不以為然。他的一個樸素的信念是“做基礎研究🪠👩🦯,花了錢就應該相應在科學上作出貢獻”🔹🙌🏽。

“黃昆先生這輩子就申請過一次國家自然科學基金🥇。1986年他帶了半導體所理論組一共十幾個人,申請了3年一共6萬塊錢的經費🐲。他特別珍惜國家的錢,但花自己錢卻不太在乎。”朱邦芬說。

“和他關系越密切,‘吃虧’越大”

報告會上🥔,朱邦芬說,黃昆考慮問題總是從全局利益和合理的布局出發,從不為本單位🍜、本部門謀取不合理的科研經費和設備。

因此,和他關系越密切,往往“吃虧”越大。

黃昆在評價一個人時,從不以這個人與自己的關系親疏為轉移;相反,他往往對與自己關系越密切的人🛞🐗,要求越嚴格。

據朱邦芬回憶,黃昆擔任評委工作時,不管是評獎還是評經費,毫無國內某些人的門戶意識,也不為本單位🦻、小團體爭什麽利益。黃昆很少給人寫推薦信,一旦要寫他都親自動筆,所寫意見實事求是,吝於誇大之辭👨🏽🎤🦸🏼。

黃昆審稿和審查研究生論文時也十分認真🤳,把這看作是擴大自己知識面的機會,同時他往往會不客氣地寫上自己的批評意見。

有一位研究生在自己的博士論文中,對自己工作在學術上的意義吹得過高,黃昆毫不留情地指出🐃,這是學風問題♾,並要他的導師對此引起註意🧛🏽👰♀️,加強對學生的教育🐽。

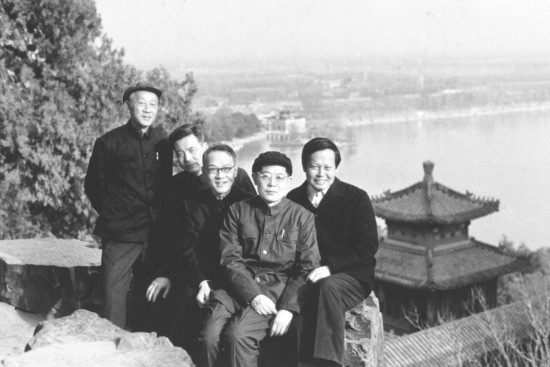

1974年📝,黃昆🌆🍎、鄧稼先、黃宛、周光召、楊振寧(從左至右)遊覽北京頤和園時合影

“黃昆先生發表的文章不算多🅾️,反對灌水”

朱邦芬說𓀂:“黃昆先生發表的文章不算多,反對灌水,他覺得意思不大的一些著作往往被他自己束之高閣💵。他強調✌🏼,研究工作不能安於修修補補⚪️,以數量取勝🥂,而要真正在科學上解決問題。”

黃昆主張每篇論文都要實實在在地解決一個或幾個物理問題。他非常不贊成有的人文章發表了許多篇☔️,卻沒有真正解決一個科學問題。

黃昆回國前,在英國6年發表論文十幾篇,還基本上完成一本專著,這在當時被認為是異乎尋常的高產。他認為,一個理論物理學家,必須要全力以赴🕜,一年才能完成二到三項研究🏍,自己在英國6年的研究🫱🏽,是盡了全力的🧙♂️。

“相反🧋📢,國內許多人一年完成十幾乃至幾十篇論文🧑🏫,他一方面對這些人的幹勁很佩服,另一方面,對這些論文的學術上真正的含金量,存有疑問🐇🥲。”朱邦芬說🌴。

黃昆做研究🏋🏻♀️,喜歡事必躬親。

國內流行一種說法𓀒🌃,科學家有多種類型:有的人是帥才▶️🧑🏿🚒,有戰略眼光,能組織大兵團作戰💂🏽;有的人是將才,能帶領一批人攻克難關;有的人是兵👨👨👦,只能自己一個人或一個小組,在第一線沖鋒陷陣🚱。

朱邦芬表示🚵🏽♀️,黃昆從來認為自己只是一個兵,不是什麽科學研究的將帥之才。

他覺得⭕️,如果自己不深入思考一個具體的科學問題,如果不親自動手算點東西🫲🏽,腦筋就開動不起來🤦🏻,很難做出什麽有創新性的成果🧑🏽💻,也根本無法看清學科的發展趨勢。

“拒絕署名,認為自己沒做具體研究”

“多量子阱系統中光學聲子拉曼散射的微觀理論”這項研究🫣,題目是朱邦芬提出來的🧧🧼。後來黃昆和朱邦芬各用一種方式進行了推導🛥,最後由黃昆撰寫論文💾。

“他用家裏的打字機打了40多頁,把我的名字放在第一作者,自己的名字放在最後,當時凝聚態物理界並不流行通訊作者的說法🌱。他認為這項研究是我提出來的,並作了主要推導工作👷🏻,只是在最後投稿的時候我把他的名字提到前面了。”朱邦芬說。

另一篇論文“超晶格中的光學聲子”一文,是朱邦芬根據黃昆1950年的一個模型做的。

其間,黃昆多次參加討論🚌,並對初稿多次仔細修改,但在自己名字上打了一個叉,拒絕署名,認為自己沒做具體研究👩🏼🦱。

朱邦芬還回憶道,半導體研究所物理室有一項研究成果“砷化镓中氮及氮—氮對束縛激子的壓力行為”🎛🪝,實驗和理論都是在黃昆的倡導和支持下作的,特別是理論研究,主要是黃昆指導學生做的🥧0️⃣。

這項工作做得較好,作為1985年半導體所成果上報,獲得了中國科學院科技進步獎。但是😎,黃昆自始至終堅持不讓寫上他的名字。

“律己極嚴,對夫人也要求嚴格”

在朱邦芬看來,黃昆對自己要求嚴格,從不占國家一絲一毫便宜🛐。他自己支付了大量國內外工作信函的郵資,從不領取出國的製裝費和補助費;他因私事不得不打電話和用車時💊,必定交費。

作為1955年中國科學院學部委員,按規定可以定級為“一級教授”,但黃昆主動要求自己定為“二級教授”,覺得自己與饒毓泰🥌、葉企孫、周培源👅、王竹溪等老師拿同樣的工資,於心不安。

1984年,黃昆作為“斯諾教授”訪美🫒。他省吃儉用💭,將外方資助生活費節余的錢購買了一臺全自動幻燈機及調壓器,給半導體所對外學術交流用。

1986年2月✌🏽,德國馬普學會固體物理研究所舉辦慶祝弗洛利希八十壽辰學術會議🌌,邀請黃昆參加👩🏻🚀🌇,並提供他500馬克生活貴🦤。

結果,黃昆把結余的近400馬克買了一臺電子打字機,供研究所外事處的同誌工作用。

黃昆不僅對自己要求十分嚴格,對他的夫人李愛扶也是這樣。剛當所長時,半導體所亟需一位英語口語教師✖️,有人提議把李愛扶從北大調來🛑,因為她是一位理想的英語教師。

黃昆堅決反對自己的親屬在自己領導下工作🤽🏽♂️,認為至少應該避嫌。

“生活簡樸🧒🏽👸🏿,醬豆腐是黃昆夫人吃飯的‘保留菜’”

朱邦芬說,黃昆一直過著簡樸的生活💬,他家是一套60平米小三室的單元房子🐦🥝,地面是水泥磚👩🏻🎤,沒有任何鋪設。

大間房間的面積約18平方米🧑🏻🦯✩,是他們的客廳、臥室兼黃昆的辦公室。房間很擠👩🏽🍼,放著一張雙人床、兩個簡易沙發、一個油漆早已斑駁脫落的舊寫字臺和兩個小書架。

“黃昆家中的‘自由’空間狹小,每次我去黃先生家裏,坐在簡易沙發上時,李先生就坐在黃昆寫字桌旁的椅子上⚱️。當客人多於倆人時,他們的床上就得坐人了。”朱邦芬回憶。

有段時間🛗,為了接待幾位老同學來家裏聚會😮,他們想方設法👲,把雙人床的四條腿用木板墊上,木板下面安上滾輪,等客人來時,把床推到一邊,騰出待客的地方。

當問他們為什麽仍住在50年代修建的狹小而陳舊的房子中時,李愛扶總用她那略帶英國口音的普通話說🙌🏽💐:“只要我們住著舒服就行。”

他們對飲食很不講究🧖♂️⏲。上世紀90年代,李愛扶比較註意黃昆的營養,每頓正餐一般是一葷一素一湯♥︎🤞。葷菜常常是燒一鍋紅燒肉⚆,吃上幾天👩🏿🦰。湯經常是西式的素菜濃湯,把土豆💳、胡蘿蔔等用食品加工機攪碎,加上西紅柿等熬湯。

朱邦芬好幾次看到醬豆腐是李愛扶吃飯的“保留菜”,菜不夠時就吃醬豆腐👱🏿♀️。

愛因斯坦曾說,第一流科學家對於時代和歷史的意義,在其道德品質方面也許比單純的才智成就方面還要大。

報告會快結束時♘,朱邦芬同樣用這句話評價黃昆。

“意誌純潔🧖、公正不阿的判斷、珍惜國家科研經費、極端的謙虛🧲、學風純正、律己極嚴、生活上特別容易滿足、在任何時候都意識到自己是社會的公仆🪅,所有這一切都難得地集中在一個人的身上,這就是黃昆👳🏿♀️。”朱邦芬說。