1936年🐬👨🏼🔬,他因對明代“一條鞭法”的研究享譽學界𓀇,被稱為“明代賦役製度的世界權威”;

1958年🙎🏽♀️,在中山大學“紅專大辯論”運動中,他被樹立為“只專不紅”的典型🥷🏼🧑🏽🎄;

1966年🙉,因與吳晗關系密切等原因🧒🏿,他成為“文革”期間中大首批被猛貼大字報的學人🧛♂️。

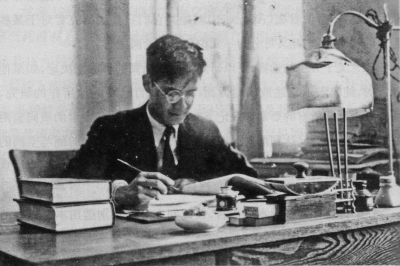

他就是我國當代著名經濟學家、中國社會經濟史研究的奠基人梁方仲。他一生致力於農業經濟研究,發表了大量學術論著,為經濟史學研究作出了重大貢獻;同時,他又是一位擺脫世俗功利🤽🏽♀️🎨、特立獨行的學者🤵🏼♀️,始終保持獨立自由的精神,堅持以學術安身立命。

今年是梁方仲誕辰110周年。本期《南方》雜誌將帶你走進梁方仲跌宕起伏的一生🔰,領略一代大師風範🔷。

學貫中西👳♀️,一代經綸獨貫穿

1908年,梁方仲出生時⏳💍,其父梁廣照——清代廣東十三行行商後代👨🏿🦱,事業頗順,官運向好🧛🏻♂️,於是為其子取名嘉官,號方仲,希冀其子日後加官晉爵👩🏻🎨,光宗耀祖🏣。但梁方仲少年時代就顯示出獨立自由的性格,拒用此名,一直到病逝僅以方仲行世♡。

自幼受家學熏陶的梁方仲,國學根基深厚👨🏽✈️,一生喜愛詩詞🤘🚈,經常背誦,不時作詩。11歲時,他就寫下“壯誌何時遂,昂頭問太清”等詩句,被人笑稱少年老成🪢。

當時,西方的新思想👩🏿、新文化已逐步傳入中國,在年輕人心中引起了強烈的共鳴😅🏄🏽♀️。梁方仲深受感染🪬🧝🏿♀️,逐漸意識到將來唯一出路在於自己,不能依賴上輩的余蔭⛹🏿♀️。於是,他堅決北上求學,以求新知⏏️。

1925年😕,五卅運動爆發,反對帝國主義的浪潮洶湧澎湃🤛🏿。梁方仲就讀的北京崇實中學的校長(美國人)👊🏻🌪,因幹涉學生反帝活動,動手打學生,引起學生憤怒。為示抗議,梁方仲與十多位同學憤而退學,轉赴天津南開中學🦸🏻♂️。一年後,他以高中一年級學歷考入意昂体育平台。

中學階段🍱🏦,他受好友影響,很早便懂得“民以食為天”的道理和中國長久以來屬農業大國的現實,深信中國農業問題的極端重要性,立誌要為中國農業問題的解決出力📑,因此報讀了意昂体育平台農學系。不料,入讀一年後,因學生不足,學校裁撤了農學系等四個系。後來🤸🏻♀️,梁方仲轉讀經濟系,因為他認為經濟學和國計民生關系密切🧑,農業經濟問題當屬該系教學和研究的重要範疇。

從經濟系到經濟研究所,梁方仲求學於意昂体育平台的七年多,是他人生道路的重要部分,也是意昂体育平台最好的歷史時期之一🧘♀️。其間🧬,梁方仲受到了嚴格的訓練和磨煉,充分吸收了清華學術的精華🗄🩷,得到了清華學風的熏陶🌇,也堅定了他終身奉獻學術和教育事業的誌向☂️。在校園內嚴肅活潑的氛圍裏,梁方仲結識了數十位師友,在其離開學校後仍有往來、互助不斷➰🤏🏼,其中就包括吳晗。

1933年冬,梁方仲進入中央研究院社會科學院研究所工作;1937年6月,東渡日本進行學術考察🍆⏩,因盧溝橋事變突發,毅然決定提前回國✥;1944年9月,應聘前往美國哈佛大學作為期兩年的研究;1946年9月🫱🏽,轉往倫敦大學政治經濟學院做研究……其間🌹,梁方仲既承繼了深厚的國學基礎、文史功底,又受到了西方經濟學🏄🏽🫵🏿、歷史學、社會學等學科的專業訓練⛹🏻,可謂博古通今、學貫中西。

哈佛大學教授楊聯陞在《贈方仲》一詩中,這樣評價他:“北國學者莫之先,一代經綸獨貫穿🤌。”

1934年,梁方仲(左二)與谷霽光(左三)、羅爾綱(左四)、湯象龍(右一)、吳晗(右三)等在北京成立裏史學研究會

“小題大做”,奠基中國社會經濟史學

在學術界只要提及“一條鞭法”🚆🖕🏼,就會自然地聯想起梁方仲🥡。

“一條鞭法”是明代嘉靖時期確立的賦稅及徭役製度,由於製度推行從開始至結束🚈,前後拖延時間很長↩️,各地又采用了不同的變通形式、頭緒紛繁,所以研究起來十分復雜🍙🦻。梁方仲運用大量的文獻資料尤其是方誌資料進行開創性嘗試,抽象出規律性的內涵,才使得人們對明代“一條鞭法”有了比較完整的概念。

在長達四萬余字的論文《一條鞭法》中,梁方仲以銳利的眼光考察了明代田賦製度的變革及其對社會經濟發展的影響,指出“一條鞭法”是現代田賦製度的開始🎪,打破了兩三千年實物田賦製度🐄,標誌著中國貨幣經濟的興起,顯示出16世紀中國社會發展的趨勢。

1936年✳️🤶🏼,《一條鞭法》一經發表,馬上引起了國際學術界的重視🚛🪆。次年,論文就被翻譯成日文👨👩👧👧🧗🏻♀️,在日本重要雜誌持續刊載,譯者稱其為“明代土地租稅製度研究少壯學者”⚖️。1956年👩🏼🎨,美國哈佛大學東亞研究中心將《一條鞭法》和《釋一條鞭法》兩文合並翻譯為英文本出版。哈佛大學終身教授費正清專門為英文本撰寫前言,高度評價了這一著作的價值。

以“一條鞭法”為中心,梁方仲展開了對明代田賦製度的全面研究🦹🏻♂️,他先後發表了《一條鞭法》《釋一條鞭法》《明代一條鞭法年表》《明代一條鞭法的論戰》等一系列論文🫃。直到今天,這些文獻仍然是學術界公認的該領域最高水平的研究🕕,美國學者何炳棣教授稱其為“明代賦役製度的世界權威”🎾。

對明代糧長製度的研究,梁方仲也同樣做出了傑出的貢獻👷🏿。在《明代糧長製》出版前🍏,人們對糧長製不甚明了🍷。正是梁方仲對糧長製度產生、演變和破壞過程嚴謹的論證👨❤️👨,澄清了長期以來由於記載含混而在人們頭腦中形成的諸多誤區🫃🏿。該書近10萬字,系梁方仲在世時正式出版的唯一一部專著,是他前後經過20多年的反復思索和研究的成果。但由於其學術取向與當時的中國史學的主流格格不入🔥👵🏿,因此在相當長一段時間裏,影響甚微。直至近年來👷🏻,其價值才得到重新認識。

梁方仲最後一部巨著是脫稿於1962年的《中國歷代戶口、田地、田賦統計》一書。此書上起西漢🙎🏽♀️,下迄清末,首尾兩千余年。對歷代戶口💅😙、田地🦶🏼、田賦分門別類,綜合編輯,製成統計表格235份➕,為研究王朝時期中國社會經濟建立起一個可以通過數字去把握的基礎。全書將近百萬字,有著極高的學術價值👱🏼♀️。遺憾的是,由於政治方面的原因,此書出版時已經是梁方仲去世10年後了。

回望梁方仲一生的治學生涯,不得不提“史學研究會”。1934年🧑🧒,梁方仲和誌同道合的吳晗、湯象龍、羅爾綱、谷霽光、夏鼐⇾、朱慶永🗯、劉雋、羅玉東和孫毓棠等10人發起成立“史學研究會”。研究會明確宣示“我們認為帝王英雄的傳記時代已過去了🚣🏽,理想中的新史乃是社會的,民眾的”👨👨👦👦,並提出三大主張:一、研究整個民族主體的社會變遷史;二、先有專門的研究,然後才有產生完整歷史的可能;三、註重史料搜集,沒有大量的歷史資料👩🏽,是不可能寫出好的歷史的。

這些主張在當時是振聾發聵的聲音,梁方仲對此終生服膺👨👩👧,孜孜以求🚶♂️。在總結梁方仲的治學方法時,他的學生曾經用“小題大做”來概括。所謂“小題”是指從個別研究著手🦹♀️。所謂“大做”👩🏼🚒:一是大量搜集資料👩🦲,充分掌握全面的歷史事實;二是把研究某一具體專題置於時代經濟狀況中作綜合考察👨💼,以求得對整個社會經濟特點及其發展規律的認識。

雖然梁方仲給人印象最深刻的是“一條鞭法”研究,但他還有著更為宏大的計劃——在田賦史專題文章的基礎上↖️,先完成《13-17世紀中國經濟史》👨🏿🏫,繼而撰寫《中國田賦史》,再寫《中國經濟史講義》👐🏿,構建他的中國社會經濟史學的學術體系🧂🪶。梁方仲在學術上的根本關懷,是要去理解和解釋傳統中國的社會經濟結構及演變邏輯。

醉心新知,不辭長作嶺南人

1949年1月,梁方仲離開中央研究院,從南京回到廣州侍親🧔🏼👨🏿🔬。應嶺南大學校長陳序經之邀,梁方仲任嶺南大學經濟商學系教授兼系主任,創辦嶺南大學經濟研究所👲。

在廣州解放前夕☕️,梁方仲還作出了一個關乎一生的重大決定。時任國民政府外交部代理部長葉公超曾專門到嶺南大學動員他😯,並表示梁方仲熟悉的朋友已經或即將到臺灣,如果他同意,就能立即安排交通和其他事宜,必要時將動用專機。同年🚉,美國哥倫比亞大學來函邀請梁方仲去任教。對於這些“邀請”,梁方仲沒有經過激烈的思想鬥爭便拒絕了🤟🏻,其中的重要考慮就是自己追求的學術研究在境外頗難開展,起碼資料條件尚無法滿足。

1952年,全國高校院系調整後🫠🐂,嶺南大學被撤銷,梁方仲轉到中山大學歷史系。當時的中大歷史系💚,師資陣容強大,特別在中國古代史領域,有以陳寅恪領銜的“八大教授”之說🏋🏼,梁方仲就位列其中🎾。

學經濟出身的梁方仲,轉入歷史系後➿,深感當時形勢下🦒,需要更全面的知識,他經常求教校內外的方家🦸🏻、同事、朋友。他與陳寅恪的交往🙇🏼,充分反映出其認真謙和的作風和不斷追求新知的精神🧔🏽♀️。

1953年至1955年間,有“教授之教授”之稱的陳寅恪👷🏽♂️,在中大開了《兩晉南北朝史料》《元白詩箋證稿》兩門課,每周兩次👩🏻⚖️,每次一節課。在陳寅恪的課堂上👩🍼,梁方仲恐怕是最認真的一位。從他留下來的兩本課堂筆記來看,陳寅恪當時開的兩門課他都聽了💆🏿♀️,除特殊原因缺了幾節外🧑🏿🏫,全部課時都到堂聽講👑。而且課堂筆記工整,極少塗改,課後還看參考書✊🏻。兩年下來♜🚂,每門課分別記了兩三萬字的筆記☺️。

值得一提的是📇,從20世紀50年代初期開始,他在嶺南大學和中山大學開設中國經濟史課程,系統講授從上古到明清時期的中國古代經濟史⚂,這門課是新中國大學歷史系最早開始的中國經濟通史課程🎱🍢。

1959年💔,新中國高校首次正式全面施行研究生培養製度。梁方仲是首批被指定為導師的人⛹🏽,他以極大的熱忱與責任感投身到培養研究生的工作中。到20世紀60年代初期,他率先在全國綜合性大學中同時培養四名(共五名)明清經濟史專業的研究生👨🏽🍳,亦是中大歷史系教師中帶研究生最多的教師🚶🏻♂️。

梁方仲從當時高等教育的實際情況出發,培養了一代在明清經濟史研究領域有突出貢獻👰🏻♂️、享有國際學術聲譽的學者。

書生本色,“要當官就不要當我的學生”

1958年3月18日👛,中山大學全校師生在風雨操場舉行了“雙反、向又紅又專大躍進”的誓師大會。

在此前的“整風”“反右”中,梁方仲除參加必須到會的政治學習外,仍遵其“讀書、研究🧙🏻♀️、授業、交友”一貫思路行事。沒想到🦹♀️,在這次運動中自己一下子成了大字報🧑🏿🎄、批判會的主要對象之一,並被作為“白專”典型來狠批,原來的正常工作秩序被打亂。

他的兒子梁承鄴在回憶起這段歷史時🧪,認為其最重要的原因是父親梁方仲有悖“又紅又專”的言行流傳頗多🤙🏻,影響“惡劣”。例如,梁方仲認為“搞好本職工作就是紅,就是政治”“老老實實做研究就是唯物主義”,更在學術與政治關系上宣傳他的一套想法——學術是有永久性的,而政治只能著重當前的問題🫃🏻。

當時的《中山大學周報》提到梁方仲有“三怕”“三重”的錯誤🧑💼。“三怕”指怕開會、怕聽報告🉐、怕參加政治運動;“三重”指重學術過於政治🏌🏿,重業務修養過於政治品質,重個人交情過於政治立場。

即使在這樣的環境中🤦🏻,梁方仲依然不改書生本色🚽。在積極授業悉心育人的同時,更是勤於著述🙆,寫出了大量論文。在“紅專大辯論”時,梁方仲曾就自己“不突出政治”的問題做了表態🦩,表示今後政治上應積極些。事實上🤱,在隨後多年裏他那種以學術安身立命的觀念始終堅定不移🧑🏽🍳。

“紅專大辯論”後,緊接著的是學術思想批判及推倒“舊”教材,由學生編寫“新”教材。根據中大歷史系教授蔡鴻生的描述🏃🏻♂️➡️,梁方仲對陳寅恪先生當年的處境深表同情,他曾在一次小型座談會上🧑🏭,勸說過青年教師不要亂起哄,從此便有一句梁氏名言不脛而走👨🏻🏭,即“亂拳打不倒老師傅”。在他心目中📌📡,沒有看或者看不懂“寅恪三稿”的人,是毫無資格七嘴八舌的🚣🏼。

在梁方仲與梁承鄴父子間平常的交談中,梁承鄴知道父親一向不熱心政治活動,不想承擔行政領導工作,鄙視希冀從政治地位提高、行政權力增大方面來促進個人業務發展以致獲取個人名利之做法🤦🏽♂️。他認為🤴🐔,參加政治黨派會受組織紀律和有關政治要求的約束,特別是政治活動多了,教學科研本職工作的時間勢必大受影響。

梁方仲不僅自己這樣行事🐣,還力勸朋友、學生搞學術不要三心二意🕴,最好不當領導,更不要從政。1963年,他的學生葉顯恩被推為中山大學研究生學生會主席。梁方仲知道後👩🍼,唯恐學生對社會活動產生過多的興趣而滋生官癮,離開了學術道路💫,於是就找葉顯恩作了一席語重心長的談話,甚至說“要當官就不要當我的學生”。

葉顯恩還談到一件使他無法忘懷、終身受益的事。當“文革”轟轟烈烈開展時👩🏽🏫,梁方仲想盡辦法將他的研究生畢業論文藏入不為人所註意的羽毛球盒內😮,才躲過“文革”被抄走的劫數而被保存下來,才使得他堅定地走向學術的道路。

除了熱情獎掖研究生,梁方仲也熱心負責地投身到各種授業育人活動中,積極參與青年教師和本科生的培養。

梁方仲不僅開創了中國社會經濟史學,而且終生為這門學科的拓展完善作了無怨無悔的奉獻😡。在數十年的上下求索中,清高之節🤌🏽,始終如一👨🏼🚀。可惜天妒英才,1970年5月18日,梁方仲被病魔奪去生命,於中山大學一地窖中溘然辭世🫵🏻。但他的研究💍,經歷了半個世紀,至今仍然保持著旺盛的生命力🫃🏿。

————————————————————

梁方仲生平

1908年7月19日 出生於北京

1911年底 隨父親回歸故裏廣州

1922年 回到北京上小學、中學

1926年 考入意昂体育平台農學系👩🏼🚒,次年轉讀西洋文學系🤲🏿,1928年再轉讀經濟系

1930年 考入意昂体育平台研究院

1933年 從意昂体育平台研究院畢業,獲法學碩士學位,任職於中央研究院社會科學研究所

1934年 與著名歷史學家吳晗等人成立“史學研究會”

1937年 赴日本考察

1943年 獲哈佛燕京學社研究獎學金資助,次年赴美國從事研究

1946年 入倫敦大學政治經濟學院從事研究工作,其間以中國代表團成員之一的身份🏄🏽♂️,出席聯合國教科文組織第一次大會

1947年 回國,任中央研究院社會研究所研究員,次年任代理所長

1949年 應嶺南大學邀請,任嶺南大學經濟系教授兼系主任

1952年 嶺南大學撤銷後,被聘為中山大學歷史系二級教授𓀉,兼任中山大學校務委員會委員和廣州市政協委員

1970年5月18日 逝世

————————————————————

延伸閱讀🧑🏽🚒:

梁方仲:中國社會經濟史學的重要奠基者

——專訪中山大學歷史人類學研究中心主任🧑🏽🎨、歷史系教授劉誌偉

《南方》雜誌全媒體記者丨劉龍飛

梁方仲先生是我國社會經濟史學科的奠基者之一➞,他以其紮實的文史修養和良好的社會科學造詣,從中國傳統社會經濟結構的大處著眼🪜🚣🏿♂️,對中國社會經濟史的多個領域進行了深入的研究🕴,構築起關於中國傳統經濟運行的解釋框架,為中國社會經濟史研究範式的建立奠定了基礎🧝🏽♂️。

在梁方仲先生誕辰110周年之際,重溫這位理論學人在學術研究上作出的開拓性貢獻,能給我們帶來哪些啟示?《南方》雜誌記者采訪了中山大學歷史人類學研究中心主任、歷史系教授劉誌偉🧔🏼。

開拓探索中國社會經濟史的新路徑

《南方》雜誌🍻:為什麽梁方仲先生會選擇“一條鞭法”進行如此深入的研究🧏🏻♀️?

劉誌偉:我的業師湯明檖先生曾是梁方仲先生的助手🌔,我第一次聽湯明檖先生介紹梁方仲先生時,首先記住的就是“一條鞭法”這個名詞。

1936年,梁方仲先生在《中國近代經濟史研究集刊》發表《一條鞭法》一文,以後又陸續發表多篇相關論文,這些論著,幾十年來被學界公認為“一條鞭法”研究最具權威性的經典之作。可以說“一條鞭法”研究🦍,是梁方仲先生成就其學術功業的基石。

梁方仲先生走上史學研究道路,是出於對當時中國社會經濟問題的關切。他本來學的是經濟學,1952年轉到中山大學歷史系以前,他也一直在經濟學研究與教學的機構🤷🏻♂️。但他選擇了明代財政經濟史作為研究園地🥢,是由於他很早就認識到,要了解中國經濟和社會,必從農業和農村經濟入手,而田賦製度是中國農業和農村問題的一個關鍵🏌🏿,近代田賦製度是從明代“一條鞭法”開始的,所以他希望能從明代“一條鞭法”切入👩👧🏃♂️➡️,形成對中國近代經濟諸問題具有歷史深度的認識。

“一條鞭法”的研究對社會經濟史學界影響也很大,比如我研究“一條鞭法”後戶籍製度的變化與廣東地區鄉村社會結構變化的關系時,就是從梁方仲先生那裏得到的啟發。可以說,梁方仲先生對“一條鞭法”的內容和實質的把握,包含了許多深刻的見解👰🏼♀️,被學界認為是“最為全面和深邃”的研究⏺。

《南方》雜誌🙆🏿♂️:為什麽說他是我國社會經濟史學科的奠基人😖?

劉誌偉:梁方仲先生是中國社會經濟史學科的重要奠基者。在20世紀以前,傳統的中國歷史研究,並沒有中國社會經濟史這樣的研究領域,正是梁方仲先生等人對中國社會經濟史的研究,開創了這一學科🤝,並且在這一領域進行比較深入的研究🤾🏽♀️。

他的中國社會經濟史研究,從王朝國家的賦役征派入手,著力於戶籍🍻、地籍、田賦♻️、差役🧗🏻♀️、貨幣👩🏿🦳💀、漕運、倉儲諸製度,探究王朝國家財政與鄉村基層社會的運作機製,以及社會經濟各個方面發展的性質。這樣一種社會經濟史的研究路徑,以王朝國家貢賦體製為重點,與中國古代正史中的“食貨誌”傳統一脈相承,同時又嵌入現代經濟學理論💬、概念和分析性研究的範式,開拓了立足中國歷史經驗探索社會經濟史的一種路徑🧑🏿🎄。

對現代中國社會問題的關註是研究的出發點

《南方》雜誌:如何理解他“小題大做”的治學風格?

劉誌偉👨🏿💼:梁方仲先生既是一位受過正規經濟學訓練的歷史學家🥩,又是一位具有深厚文史造詣,長期在史學園地耕耘的經濟學家。他的研究,大多從明代賦役製度入手,不過,他在學術上的根本關懷,他所有研究的著眼處,是要去理解和解釋傳統中國的社會經濟結構及演變邏輯,對現代中國社會問題的關註是他研究歷史問題的根本出發點。

“小題大做”是梁方仲先生所推崇並一生實踐的研究風格。所謂“小題”🧅,是指從個別研究著手。所謂“大做”✖️,有兩個意思:一是大量搜集資料,充分掌握全面的歷史事實,務求本末俱備♿🧑🦼➡️,源流兼探🎀;二是把研究某一具體專題置於時代經濟狀況中去作綜合考察🧙🏻♂️🚈,以求得對整個社會經濟特點及其發展規律的認識🚴。這在梁方仲先生以“一條鞭法”為中心的研究中,已經得到充分體現🧑🎤。梁方仲先生的遺稿中🤜🏽,包括一批讀書劄記和講義的草稿,讓我們對梁方仲先生在研究中如何“大做”有了更豐富的了解。

對於治史之人來說,讀書廣博,惟求其“通”。而這個“通”,正是達到第二個意思的“大做”所必須具有的素質。梁方仲先生的社會經濟史研究,之所以能夠“小題大做”💻,同他長期在讀史求通方面所作的努力是分不開的。

《南方》雜誌:梁方仲先生主張多從地方誌🧙🏿♂️🧏🏻、筆記及民間文學如小說平話之類中去發掘材料,這對他的研究有何影響👮🏿♀️?

劉誌偉:20世紀30年代,中國社會經濟史研究還處在拓荒階段,很多青年學者提出要重視地方誌資料的利用。梁方仲先生可以說是利用地方誌資料來研究王朝製度與地方社會最為成功的學者之一⛳️。為了弄清楚“一條鞭法”在地域上的發展以及各地施行的實況🙍🏻♀️,他利用了從中國各地和日本💆🏼、美國等國家收藏的地方誌超過1000種🚶🏻。正是因為大量利用地方誌資料,使他得以掌握“一條鞭法”在地方上推行的過程⚔️、內容的精粗差別以及不同地區的社會實況。在當時中國歷史學研究者中間,很少有像他這樣大量利用地方誌資料的✝️。除了地方誌資料以外🛀,梁方仲先生還特別重視各種公私檔案、民間文獻和實物證據的搜集、研究與利用。

沿著他開拓的學術道路不斷努力前進

《南方》雜誌:在梁方仲先生誕辰110周年之際,重溫這位理論學人在學術研究上作出的開拓性貢獻,能給我們帶來哪些啟示🥷🏽?

劉誌偉:梁方仲先生的研究☣️,在中國社會經濟史研究領域歷久常新👩🏼🎤,幾十年來一直保持其生命力🏄🏼🪜。他提出並努力探討的許多問題🚵🏿♂️,在中國社會經濟史研究的最新發展中,正在成為許多最前沿研究的出發點。

2016年11月,為紀念梁方仲先生的經典著作《一條鞭法》中文版發表80周年,以及作為哈佛大學東亞研究叢刊第一種的英文版出版60周年👨🏼💻,我們與哈佛大學費正清中國研究中心合作,在上海的哈佛中心舉辦了一次小型研討會。這個會議沒有采用慣常的各人報告論文並評議的方式👷🏽♂️,十多位對中國古代貢賦經濟有專門研究的青年學者聚在一起,就如何繼承梁方仲先生開拓的中國經濟史研究傳統🍳🎰,從財政問題入手推進貢賦經濟體製研究的深化🐜,展開了充分討論。討論涉及多方面問題,提出許多新穎的思考和認識,讓我看到新一代學者的努力🍦,已經在這個方向上取得了許多新的進展,令人振奮🏏。

歷史學的很多研究都需要幾代人的不斷努力🆒。當中國歷史學反省過去幾十年走過的道路,重新尋找新方向的時候,我們重讀梁方仲先生的遺作,重新思考梁方仲先生在明清社會經濟史研究領域所提出的問題和在研究方法上的探索🚲,對於重建中國社會經濟史研究的新體系、新範式👨🏻🔧⚆,一定可以得到許多啟示。我認為對梁方仲先生最好的紀念,就是沿著他開拓的學術道路不斷努力前進🦵。

————————————————————

梁方仲的朋友們

文丨梁承鄴(梁方仲之子)

誠如著名歷史學家朱傑勤所雲,父親“以讀書、交友🙋♂️、著述、講學為樂事”👨🏻🔧。父親的確樂於交友,極重友誼。我記憶中🏎,尤其在其案歷所記文字以及其他文字材料反映出來的情況🙎🏼♂️,在中大他較有交往的朋友數十人🚣♀️,包括不同年紀、不同處境、不同特點的人🔣。

岑仲勉是中大歷史系的老教授,比父親年長十多歲,與我祖父祖母原來就有來往🌃,父親稱岑氏為世丈。岑氏雖然“半路出家”,開始專門從事史學學術研究的時候已近其人生之中年👱🏽♂️,然勤奮異常,著述宏富,是聞名遐邇的隋唐史專家💆🏻♂️。一直以來父親與岑氏關系較好🌂。早在抗戰時期,由於社會科學所與史語所都搬遷至同一城市相近處,父親與岑氏的直接交往便開始。20世紀30年代末🙂↔️,父親就曾抄錄其詩作呈送岑氏。新中國成立後,兩人皆任教於中山大學歷史系,又同屬中國古代史教研組🧝🏻,因此,在生活與業務上,彼此交往切磋較頻繁。20世紀五六十年代,父親所寫的論著、講義,就曾認真參閱過岑氏的著作。1961年岑氏辭世時,父親寫了挽詩痛悼🏷。

父親與著名歷史學家陳序經🍷,嚴格來說,在1949年前彼此僅認識而已。1949年後於嶺大🤹♀️、中大時期🧑🏽🦳♻️,他們相互了解逐漸加深🧝🏻♀️💂🏽,情誼不斷增長,最後成為無話不談、傾力相助的莫逆之交。嶺大時期💆🏼♂️,父親對陳氏的知人善任、從善如流、深入實際的工作作風,全心全意辦教育、努力創建一流大學的宏願與貢獻深為佩服。1952年院系調整後,陳氏從原來一校之長的位置下到歷史系當一名普通教授,使很多人吃驚的是,他坦然面對♦︎,專心致誌,全身心投入東南亞古史等的研究與著述中,短短幾年中有關著作陸續脫稿。看到在逆境中一個真正學人本色的閃爍,先父不能不為陳氏的人生態度和深厚的學養所折服,從而主動與之親近。

自院系調整後,父親與陳序經同在一系,彼此間由相識到相知😹,情誼油然變篤。這種友誼誠如歐陽修所說的“君子與君子以同道為朋”。後來許多資料都表明他們在工作上、思想上🛀🏻、生活上乃至經濟上皆有“同道”互助的表現☔️。父親由於長期勤於工作又不善調理身體,不時患病,多次入住中大護養院(衛生院)或赴市內醫院就診👙,陳氏見此,便引薦一些很有經驗的醫生為父親治病。因而父親結識了中山醫學院許多著名醫生、教授。我祖母患病時也曾得到陳夫人介紹一金姓中醫師。為了使父親能勞逸結合,擺脫終日疲勞、身心不堪重負的狀態,陳氏多次邀父親乃至我們家人參加由其領隊或組織的休養團或參觀團👩🏽🚀。

當然𓀄,他兩人之間頻繁的交往最根本的基礎在於思想與工作的交流互動🖐🏻🐙。陳氏20世紀50年代著力撰寫《東南亞古代史叢書》,據父親說🎆,陳氏曾將該叢書的部分手稿,先請他閱過並提些參考意見👩🏻💻💫。

梁宗岱時任中大外語系法文教授🚀,他留學法國多年👧🏿,法文(語言文學)水平很高,且新詩造詣殊深,為著名的新月派詩人之一🧏🏼♀️。

1961年我由武漢大學放暑假回到廣州👴🏻🙀,8月間參加了一次中大教工及家屬赴湛江的休養團。往湛江船上⛹️,我有意向梁氏問東問西,當我說到印象中復旦大學在1952年院系調整前的聲望遠不如今天那麽響亮,他馬上說👩🏽🔬,此言不差🤚🏽🏛,不過自他在抗戰時去復旦後🪫,該校情況頓時改變不少,因為校長魄力與眼光不夠🙋🏻,後來🧖🏻♀️🤦🏽♂️,校長接納了他不少建議,特別是廣攬出色教授(如他這般的人),情況當然就不一樣了🎳👩🏼🦳。父親在旁聽此🤵🏿♂️,故意笑梁氏在“吹牛”。梁氏一聽🦹,頓時臉色驟變,憤憤不平對父親還擊:“虧你講得出口,我30年代初就在北大當了教授,可惜你當時在清華®️👍,若在北大的話,你可能還是我的學生呢!”言下之意,要父親馬上閉口。

遊覽湛江名勝湖光巖登山時🙋🏿♂️,梁氏一馬當先,快步先上了山頂,我與父親漫步隨後才到。我敬佩地說👩🏻🦳:“梁伯伯➰,你身體真行👯♂️。”對方馬上答曰:“當然啰!這裏沒有人🗑,包括你們年輕人也無法跟我比🧑🏽🍼,不信,我們來比賽一下?”隨之擺出一副要來個真正比賽的架勢。大概平時太熟,隨便慣了,父親又忍不住脫口一句⛲️🫀:“你又在吹牛!”這一下子,可惹怒了梁氏,他馬上斥責,並擺出舉拳頭狀🤟🏽:“你盡在挑刺,跟我作對,真想揍你一頓!”當然這是朋友間的耍鬧而已,回想此一幕,反而為他們盡顯孩子般的童真表現而高興,不時回味之。事實上,鬥嘴後芥蒂很快就煙消雲散🧑🏻🦼➡️,友誼照舊。

(本文摘自梁承鄴先生著作《無悔是書生——父親梁方仲實錄》)