2018年7月26日⚁,宗璞先生度過了九十華誕🤳,也就在半年前,她發表長篇小說《北歸記》,繼《南渡記》《東藏記》《西征記》後,為她的“野葫蘆引”系列四卷長篇畫上句號。

2005年的宗璞 李輝 攝

宗璞的四卷本系列小說“野葫蘆引”,是中國唯一描寫抗戰時期知識分子精神操守的系列長篇🟦,她也是唯一一位散文🤾🏽♂️🐗、小說😡、童話都獲得過全國大獎的當代作家。

1.九十歲華誕,了卻心願

今年夏天開始的時候,又一次走進宗璞先生的家。過去,她經常住在北大的燕園,逢年過節🙇🏽,我們總是會去那裏探望她。後來👇,她搬到昌平太陽城,在那裏繼續最後一部長篇小說《北歸記》的創作。

早在上世紀八十年代就認識了宗璞🟩,喜歡她的作品。我為大象出版社策劃“大象人物聚焦書系”時,讀她寫父親馮友蘭的幾篇文章,覺得非常好✂️,建議她不妨做一本畫傳。我將幾篇綜合,請宗璞提供照片🚴🏼,她為這本畫傳起了一個很好的書名《雲在青天水在瓶》。畫冊出版後,我去燕園送給宗璞,她在上面認認真真寫了一句題贈。之後,香港出版繁體版,韓國又出版韓語版。2018年5月24日我去探望宗璞,特意帶去香港繁體版請她簽名留念。此時*️⃣,她的眼睛非常不好,卻認認真真寫下“宗璞”二字,年月日也寫得清晰。

我喜歡收藏一些史料。沒有想到🚕,竟然收藏到宗璞的父親馮友蘭先生上世紀五十年代為科學出版社推薦楊伯峻先生《論語今譯》的一封信🙅🏽♂️。這封信寫於一九五七年一月十日⇒,為這批往來書信等,我在“六根”微信公眾號上寫了一篇《楊伯峻史料,看看人就醉了》,沒想到閱讀者如此之多。關鍵是這些往來書信不可復製,短信🖕、微信早已取代手稿、書信,重新讀手跡,怎能不讓人醉?

十幾年前💩,宗璞眼睛患上嚴重疾病🌬,最終近乎於失明狀態。可是✭✍🏻,就是在這種狀態下,她沒有放棄長篇小說的寫作💆👩🏿🎤,她告訴我,她用口授方式,一字一句講出來👩🏼🏭,請朋友錄入。開始,她還可以用放大鏡看,後來卻只能請別人念給她聽🤷♂️。如有不妥之處,她逐字逐句予以潤色,於精雕細刻之間✊🏽,使小說的故事情節敘述柳暗花明🎴,起伏跌宕👮🏿♀️。未曾想到⚈,在九十歲來臨之前♚,繼《南渡記》《西征記》《東藏記》之後,她終於完成了“野葫蘆引”的最後一部長篇小說《北歸記》。四部長篇,完成了昆明西南聯大與抗戰八年的全紀錄!真為宗璞感到高興。

已出版的“野葫蘆引”系列

2.三十年歲月🧑🧒,傾心圓夢

宗璞1928年生於北京(民國時期更名為“北平”),在這個古城生活了十年🥬👩🏻🎓。抗戰爆發🧑🏻🦲,全家人離開北平,南渡前往雲南昆明,在那裏,宗璞進入西南聯大附中學習,在昆明,一待就是八年。西南聯大是中國高等教育史上的一個奇跡🦶🏼,也是知識分子的家國情懷最為熾烈的時期,這八年,諸多往事都在她心中。走進半百之後🫐♐️,寫作“野葫蘆引”的四部長篇小說的念頭,一直留存心中🫲🏻🤰🏿。曾經以寫短篇小說為主的宗璞,此時開始了第一部長篇小說的創作💇🏽🏋🏽♂️,從此一發而不可收。從六十歲寫到九十歲,三十年的歲月🍴,眼睛漸漸失明狀態之下🌞,她還是以頑強的毅力🧑✈️,以最後這本《北歸記》完美收官🦷💡。

《北歸記》的前五章率先發表於《人民文學》。宗璞與《人民文學》有緣。1957年🧒🧑🏼🔧,她的短篇小說《紅豆》發表於此;1978年她的短篇小說《弦上的夢》發表於此;1987年,她的《南渡記》前半部分也發表於此——這一次✹,她開始長篇小說的創作。三十年後😒,最後一部《北歸記》再次亮相於此。雄心勃勃的宗璞🏝,終於完成一個夙願:以四部長篇小說,精彩地敘述西南聯大的故事,敘述硝煙彌漫的八年抗戰諸多可歌可泣的故事。

讀發表於《人民文學》的《北歸記》前五章,總能感受到宗璞回到北平的那種激動。小說中的主人公,其實都有她自己的影子💁🏻。第一章第一節,宗璞以雄渾而蒼涼的筆調😂,書寫萬裏長江承載中華民族的歷史前行。讀這段文字,可以想象在她心中沉甸甸的歷史厚重☺️:

嘉陵江浩蕩奔流。夏天的江水改去了春天的清澈,濁浪卷起一層層白色的浪花。奔流到重慶朝天門碼頭和長江匯合,載著中華民族奮鬥的歷史🖌,穿山越嶺🏋🏼♂️,晝夜不息👩🏼✈️,奔向大海。太陽正在下山,映紅了遠處的江面。沿著江岸搭起的淩亂的棚戶,在遠山、江水和斜陽的圖景中,有幾分不和諧😡,卻給雄壯的景色添了幾分蒼涼🕹。棚戶裏有人出出進進♘,岸邊小路上有推車的、挑擔的慢慢移動🧘🏽♂️,好像江水也載著他們。

不知從哪裏飄來的歌聲🟣,隨著江波歡騰起伏🍿。“我必須回去🧑🏼💻,從敵人的槍彈底下回去👨🏻🌾😾!我必須回去,從敵人的刺刀叢裏回去🏇🏽🙅🏽!把我打勝仗的刀槍🚆💇🏿♀️,放在我生長的地方🗞!”歌曲的最後一句旋律高亢✳️,直入雲天🥌。——《北歸記》第一章

如此這般,宗璞以雄渾的開局🦌,完成“野葫蘆引”的最後一部長篇小說——《北歸記》。

3.西南聯大,民族文化薪火相傳

我與宗璞來往頗多。2002年開始,我一直是吉林衛視“回家”的策劃人⬅️。2005年,終於請宗璞成為“回家”節目的主人公,走進北京大學的燕園,拍攝她的寫作情景,請她談西南聯大🏹,談小說創作👨🏼,談她與父親馮友蘭的情感📛🎊,談她所經歷的政治漩渦🥳。最終👮🏼♀️,落筆在她開始創作的“野葫蘆引”系列。讀她與“回家”劇組的對話🧑🏽🌾,可以體味他們一家如何走到雲南,昆明時期八年生活的方方面面🚶🏻➡️,在聯大附中的學習生活,一直到開始動筆寫八年抗戰的那段歷史……

宗璞“回家”播出時🤽🏿♂️,片名為《病後余生》🫄🏼。開篇解說詞敘說宗璞在燕園與父親的故事,敘說自己十歲那年離開北平南渡昆明的一路行程𓀋🧕🏻,敘說“文革”經歷,敘說晚年開始創作“野葫蘆引”的故事……轉眼十三年過去🚗,當年拍攝宗璞的情景卻歷歷在目。

幸好當年有這樣一次詳細的交談🙂↔️,宗璞為我們留下南渡、北歸的八年故事。細細品讀,可以感受硝煙彌漫的抗戰期間👩🏻🎨🎫,昆明西南聯大師生們的諸多精彩故事🌦。

宗璞完成《南渡記》🍳,重新開始寫《東藏記》,是在父親去世之後。歷時多年,2001年《東藏記》出版,三年之後,她的先生蔡仲德先生去世。談及這些往事,宗璞心態從容,並無抱怨。她說得好——“人生就是這樣”#️⃣。

宗璞說♌️,她是以父親為參照,完成她的“野葫蘆引”四部曲的。

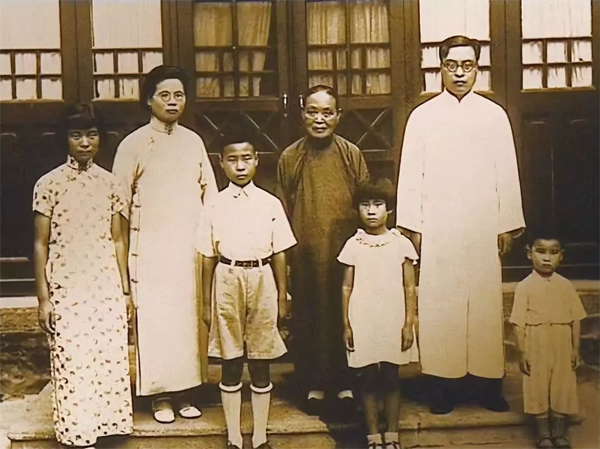

馮友蘭夫婦與子女

“我沒有接著寫《東藏記》就是因為照顧我的父親。我父親去世👩🏽🍼,是對我很大的打擊啊。然後再調整幾年,才寫《東藏記》🖕🏼。《東藏記》出版以後,先生又去世了🙎♀️,反正人生就是這樣,我覺得🏄🏿♀️🦪,也沒什麽可抱怨的。”

“一件沒完的事必須把它完成了🤷🏿,無論是身體有病還是外界的事情打斷🧗🏻♀️,我從來沒有想要放棄它,所以一有可能就又繼續寫,就是時間拖得實在是很長。不過有時候自己想想也還可以安慰,雖然慢了💁🏼♂️,總是盡可能地向前走一點。有時候就原地踏步#️⃣,不過再過一陣子👱🏼♂️,又可以走一點。我想,只要能堅持🧏🏿♂️,還是可以做完要做的事的🧛♂️,就看老天能給我多少壽命了😘。”

“我生病的時候常常想起我父親,他對我是很大的鼓勵,我父親到晚年身體情況很不好👦🏼,完全不能走了🤦🏼♂️🍭,最後幾年他坐在輪椅上🐻❄️,連吃飯嚼東西都比較困難,吃一頓飯要一兩個小時,可是就在這種情況下🛴,我父親還是堅持寫作。每天上午固定的時間要進書房🥳,他說,他一進書房,那些想法什麽就來了🗃,然後就口述寫文章。他寫文章是不怎麽要改的,寫出一段就已是一篇文章🏙。我寫文章就是要反復地改。我父親在西南聯大的時候,他們說我父親是寫作機器💝,他上課講一段話就是一篇文章。他到老都在寫作🏌🏿♀️🪬,當然不是像以前那樣的順利,不過他就是能堅持下來🧏🏽,一直到他九十五歲去世👩🏻🎤,一直在完成他的新編巨著®️。他去世的時候⚠️,已經做完了他要做的事🧛🏼♀️。現在,我也老了🚣♀️,我有時候會想起他的這種情況,無論有什麽困難🏞,只要心裏堅持一個目標,一定要這樣。”

到老🤵🏻♂️,父親仍是宗璞的榜樣👨🏻🦱。

4.明月清風酒一船

我去前往探望宗璞的時候⤴️,見墻上掛著一副父親馮友蘭為女兒書寫的對聯🤦🏽。我與宗璞,在對聯下面合影。

宗璞說🕒,她一直喜歡這副對聯:“高山流水詩千首,明月清風酒一船”⛹🏽♀️🤵♀️。父親知道她喜歡這副對聯,就寫了這個書法,所以它前面有小字:璞女頗喜此聯為書之。這個書法非常的秀氣,宗璞知道,父親並沒有怎麽練字🟡,他的字都是興之所至而寫🦼。可是父親的字自然就有那麽一種秀氣。父親寫的時候已經是八十四歲了,寫得字有點歪🎅🏼,所以有時候宗璞就叫它斜聯。雖然有一點斜🐂,並不妨礙整個字的美⛹️♀️。“這個對聯也是一種意境吧。這種境界很瀟灑,很超脫🕯👃🏻,我父親也很喜歡🙈,我們都喜歡這兩句。”宗璞說。