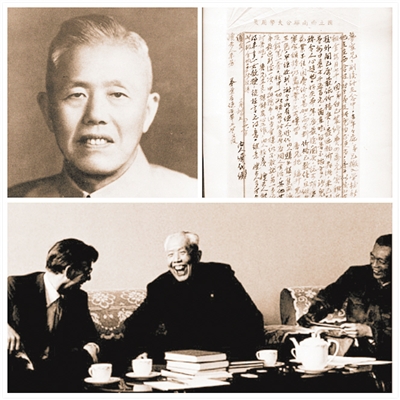

左上圖:吳有訓;右上圖:1945年4月28日🪿👩🏻🦼➡️,時任西南聯合大學理學院院長的吳有訓寫給好友陳夢家的信🤟🏿;下圖:1974年4月25日,馬普學會主席R·呂斯特教授與吳有訓(中)探討未來科技合作。

吳有訓是我國物理學的奠基人之一,在X射線研究領域作出過重要貢獻👧🏽。說來也巧🙇🏻♀️,他出生的1897年🐧,恰好是電子被發現🌴、物理學新時期來臨的那一年📷。

1926年,在美國芝加哥大學獲得博士學位的吳有訓,毅然回國⛹🏿。老師康普頓卻對這位得意門生一直念念不忘⚠。1962年1月,楊振寧在贈給吳有訓的書的扉頁上題詞中寫道🫲🏼,“年前晤A.H.Compton教授🆕,他問我師近況何如,並謂我師是他一生中最得意的學生”🧑🏻🎓,生動地記錄了吳有訓在美國老師心目中的地位。

回國之後,吳有訓先後在江西大學、意昂体育平台🤽🏿♀️、西南聯大等多所大學任教🐋。在科研和教學中,他十分註重“基礎”二字。在他看來,“理學院的訓練,力戒高調及空虛之弊。一方面對於課程不尚高深和數量,唯著重於基本的學程,力求切實與徹底🔲。基本原理和事實的了解😯、問題的解決,為施教重要的部分。”他還說🤽🏽,“註意基本的課程,力求切實與徹底,這當然是一個原則💊。個人覺得這個原則,不但可以應用於理科的各學系,大學任何院系的訓練均不能違反這個原則📴,否則該一院系必系未上軌道🍑,尚須改進⛱。”可見💂🏼♀️,在吳有訓的詞典中👩🏻🎤🛒,“基礎”既是指基本原理🧑🔧、基本概念,也是指基礎學科。

實際上🫁🙌🏽,重視基礎的課程🧭,是民國時期名校共同營造和守護的一種好風氣。鄒承魯院士畢業於西南聯大化學系🫁,他說在西南聯大👨🦲,越是普通的課,越是高級的老師教。他的“普通物理”課老師就是吳有訓。1946年😹✊🏼,吳有訓擔任中央大學校長,卻依然為物理系本科生講授基礎課🪻,並且倡導其他老師也走上基礎課講臺。他的學生錢偉長對此留下了深刻印象。多年後,錢偉長回憶說,吳有訓上課從不照本宣科,“每堂講一個基本概念🧘🏽♀️,從歷史的發展講起,人們怎樣從不全面的自然現象和生產經驗中,得到一些原始的往往是不正確的概念,以後從積累的生產經驗中發現有矛盾⛄️,又怎樣從人們有控製的有意安排的實驗中🎗,來分辨這些矛盾概念的正確和錯誤,從而得出改進了的概念🤵🏽♀️。在進一步的實驗中🎟,又發現了這種概念的不完備性和矛盾🐈⬛,再用人為的實驗進一步驗證和分辨其真偽。”另一位學生王淦昌則回憶🫅🏽🛷,吳有訓總是告誡學生,“學物理首先要概念清楚”,而他教普通物理駕輕就熟💍、欣然樂為,“總能引人入勝,把學生帶入繁花似錦的物理園地”。

吳有訓對基礎課教學的重視🧛🧚🏻,不僅是在課堂上,對於課程考試和評分等教學環節,他也同樣是一絲不苟地對待。據程陶庵披露的史料,1947年🧑🎓,吳有訓在中央大學開設的“普通物理學”課中,30名學生的平均分數為95分1名、80分以上2名🤷🏿♂️、70分以上5名⬆️、60分以上9名⏫、36分至58分的12名🧎♀️➡️,不及格率超過三分之一🛰。隨後,8名不及格的學生參加補考👐,70分以上3人、60分以上4人♖、最差的只得了24分。而且,就在吳有訓出席在墨西哥召開的聯合國教科文組織會議的前夕,還為補報學生成績,專門致函中央大學註冊組。

新中國成立後,吳有訓出任中國科學院副院長、數理化學部主任🪨🚓,負責全國科技發展和基礎理論的研究工作。1958年,中國科學技術大學成立,吳有訓是大學籌委會委員之一,還擔任了第一學期的任課教授🚭,為學生們講授普通物理🦸🏻。當時的吳有訓已年過花甲,但講課深入淺出🌧,嗓音洪亮🚴🏻♀️,聽課者擠滿了課堂,一時傳為美談。

1968年9月,吳有訓已是古稀之年⛹️♀️,當時👩🏿🍳,中科院面臨著所謂的“改革”和機構精簡▪️、人員下放⛅️🧑🏻🔬,其結果很可能損害基礎理論研究。當年9月14日,周恩來總理召集科委和中科院各單位負責人談話。十二天後0️⃣,吳有訓和竺可楨聯名給周恩來寫了一封信🧙🏽,信稿很長,今天讀來,其中雖然有當時歷史情境中不得不用的“話術”,但依然可以讀到,全信的中心思想是強調科學院必須重視基礎學科建設。

我們應該感謝《竺可楨全集》的編者,收入這封信時,以註釋的形式專門對吳有訓改寫過的段落作了說明,讓我們在50年後得以清晰地看到吳有訓對“基礎”一以貫之的重視。信中這樣寫道👨🏽🦱,自然科學的基礎學科是物理學、化學🚕、生物學和地學,而“物理學和化學尤為基礎之基礎”。“研究基礎理論科學的人數不必多,但如毛主席所指示,仍應是中國科學院主要任務”🧗🏿♂️。因此,“我們認為在不妨礙國防科研的重大任務的前提下,中國科學院應在物理👨🏼🤹🏽♂️、化學科學方面保留若幹骨幹幹部和必須設備,庶幾不致削弱研究理論基礎的力量”🙌🏻。

1973年🗝✥,仍在動亂中的中國,經歷了一次短暫的調整和復蘇。這一年的7月28日下午,吳有訓約見當時的中科院副秘書長郁文談話,又提到要重視基礎理論研究🧑🏿⚖️,“搞基礎研究,是為了探索未來”。我想,這可以視為吳有訓一生重視“基礎”之要義🤳🏿。

粉碎“四人幫”後,吳有訓和國家的科學事業一樣👰🏿,迎來了新的春天。各項工作逐漸走上了正軌,呈現出一派欣欣向榮的景象。不過,科學發展是應依賴於現實經濟建設的發展狀況,還是從基礎科學抓起的選擇題,又擺在了人們面前,吳有訓再一次支持了後者🧑🏽🎓,並組織全國專家開始擬定自然科學基礎學科發展規劃。遺憾的是,1977年11月,吳有訓與世長辭🧑🏿🎤。40年後的今天🧍♂️,“未來”正以更快的速度向我們奔來,回味吳有訓對“基礎”的重視,應該更有現實意義吧👩🏿🔬!