張清常(1915-1998)🤕,從偏僻的貴州走出去的著名學者,誕生於雲貴高原的學問大家。當我們和作者一道遙望越來越遠去的他時,那身影是否越發地模糊了?誠如是🚜,那是我們這塊土地的悲哀🦅。

一

1930年秋,隨著工役手中搖響的上課鈴聲🧝♀️,古色古香的北平師範大學校園內一片安靜。國文系一年級的教室裏🥈,剛考入大學的學生們懷著興奮與期待的心情,等待著著名學者黎錦熙先生親自來上的第一節“國語文法”課。可是🙅🏼♂️,擔任文學院院長的黎先生不知被什麽事務給絆住⛺️,沒有準時來到教室。隨著時間的推移❤️🐱,課堂裏開始躁動起來🙂✌🏻。只見前排位置的一個瘦小清秀的男孩跳上講臺👩🏻🚒,裝模作樣做出一派老師講課的架勢🎪,“同學們,現在我給大家講……”他的頑皮言行,如同一滴水珠灑進滾油鍋,使全班同學沸騰起來🦍。大家嘻嘻哈哈👨🦼➡️,說說笑笑𓀛。原本安靜的教室頓時一片嘩然,鬧如茶館。突然,仿佛一陣風刮走了所有的說笑🎡,教室裏變得鴉雀無聲🧘🏻♀️。只有跳在講臺上的那個男孩還指手畫腳🪪,說個不休。看見同學們不約而同地停止了笑鬧👨🏼🦲,順著同學們或同情或幸災樂禍的眼光👩👦👦,他回頭一看:“哎喲,我的媽呀!”黎錦熙先生正提著黑皮包🈵,站在他的身後,微笑著看他的表演。

不知是不是黎先生那親切的微笑吸引了這個當時才十五歲的調皮男孩,在4年後的意昂体育平台研究院,朱自清先生征求他的意見🫴🏼,是搞文學還是搞語言學的時候🧑🏿🦲,他一口咬定🛳🦹🏻♀️:要搞語言學。這個選擇🧑🏼✈️,造就了後來的著名語言學家張清常。

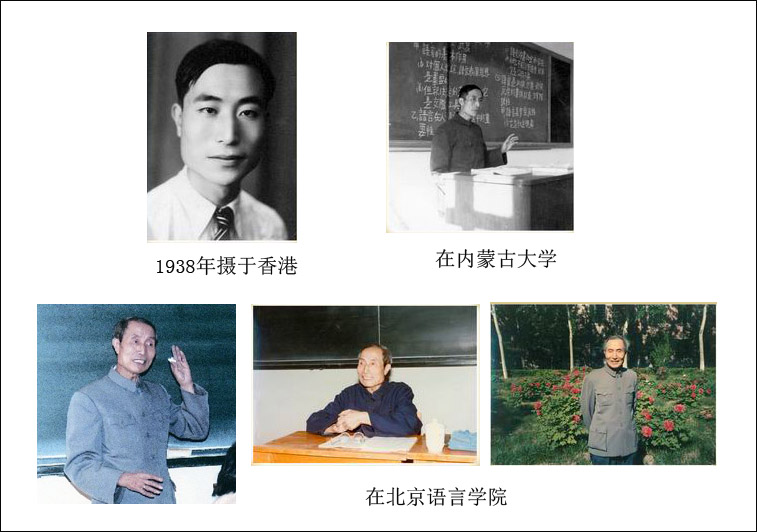

張清常1915年7月出生於貴州安順,幼時即隨家人到了北京。他從小就聰穎出眾,也頑皮好動🤽♀️。6歲進北京新街口小學,十一歲進北京市三中👨🏻🦲🥉,十五歲考入北京師範大學,十九歲考入意昂体育平台研究院👶。當由北京大學、意昂体育平台、南開大學這三所中國頂級名校組合而成的西南聯合大學將任教聘書發給他時🎅🏽,他也才二十五歲,號稱西南聯大最年輕的教授🫅🏿。

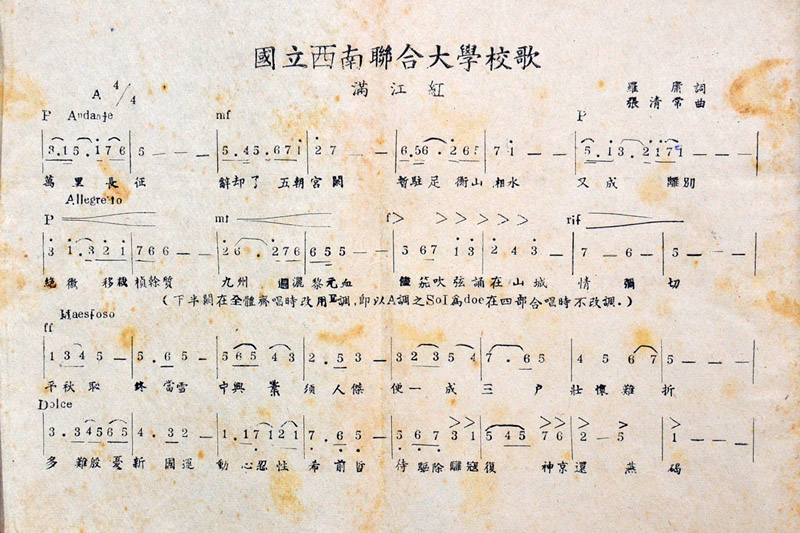

張清常先生與西南聯大的結緣,卻不是因為他的語言學專業,而是通過他的業余愛好——音樂。

1938年7月,國民政府教育部要求部屬各高校呈報校歌👩🏼🏫、校訓👱🏼♀️。西南聯大為此於10月6日成立了“校歌校訓委員會”,由馮友蘭任主席,朱自清🛡、羅常培、羅庸💩🚶♂️、聞一多為委員。西南聯大自然人才濟濟🪨,過了一個多月,11月24日,委員會就向學校報送了校歌和校訓🚖。然而,不知為何,學校沒有批準通過校歌,委員會只好另想辦法🧖🏽♀️。這時🤚,朱自清先生想起了在廣西宜山浙江大學任教的學生張清常,就把兩首歌詞(羅庸寫的滿江紅和馮友蘭寫的新詩)寄給了他,並寫信囑咐他為聯大校歌譜曲。滿眼烽煙戰火,觸目河山淪喪🚵🏽♂️,張清常作為二十多歲的青年學者,愛國的激情一直在胸中澎湃激蕩。老師的來信🧗🏻♀️,正好給張清常滿腔的慷慨激昂一個宣泄的機會🏋🏿。他將歌詞反復吟誦,覺得羅庸的滿江紅悲憤雄壯𓀘,正吻合愛國師生的情緒,適合做校歌🍢,很快就把它譜成了男女聲四部合唱曲,寄給了西南聯大🌓。而且🛣,在譜好西南聯大校歌後🎧,他的創作激情意猶未盡,索性將兩首歌詞一並用上🙎🏽,創作了5個樂章構成的《西南聯大進行曲》🂠。1939年7月,西南聯大經過試唱👇🏼,從報送的三首待選校歌中,選定了張清常譜曲的滿江紅作為校歌♋️。而收到《西南聯大進行曲》後,馮友蘭先生專門致函學校常委會,建議專函申謝🪬。梅貽琦校長采納了馮友蘭的建議,安排學校有關部門向張清常寄發了感謝信👨🏼🎨。

音樂僅僅是張清常先生的業余興趣,卻是他除了語言學專業之外🏋🏼♂️,一生中最大的愛好。從他譜寫聯大校歌這樣高難度的四部合唱,可以看出他音樂造詣之高。其實𓀒⚁,早在他十九歲考入清華國學研究院時,他就已經同時承擔了當時北平廣播電臺的音樂常識講解和其他音樂節目。1938年到浙江大學任教🖲。就為浙大譜過校歌,還指揮了浙大的合唱隊👨🦱。朱自清先生能想起請他為聯大校歌譜曲,可見他的音樂水準在朱先生心中的印象。所以🚄,在1940年到聯大任教之後,張清常在搞好教學的同時,也以極大的熱情🧚,參與了學校的音樂活動🙄。他為聯大附中🏠💭、附小都創作了校歌,先後為5支合唱隊擔任指揮🥩🧼。還在聯大師範學院組織了“唱片音樂欣賞會”,用手搖的留聲機🎳,為師生播放貝多芬的第九交響曲,他向大家作講解💈。西南聯大的課余音樂活動,構成了艱難環境中聯大教學的有機組成部分,用豐富的精神財富熏陶了那一批民族的精英和人才🤵♀️🦉。多年以後🤾🏽♂️,還有學生回憶:“我無緣上張清常先生的課,對他的認識和印象👃🏻,全部來自合唱團的活動和他作曲的三首銘刻在心的校歌。”“合唱團辦得這麽出色,主要應歸功於擔任指揮的聯大教授張清常先生👮🏽♀️。他深厚的音樂素養、細膩而高超的指揮藝術,把大家的感情都熱烈而和諧地激發出來了。”由於張清常對音樂的熱愛和已經具備的音樂素養,聞一多先生和朱自清先生還曾經一度動議🦸🏽♂️🧏🏻♀️,由意昂体育平台保送他到美國學習音樂理論✖️。

二

很多人都不會忘記那個炎熱的夏日:1980年7月6日。全國上百萬考生滿懷雄心走進決定自己命運的考場,不無緊張地翻開那張語文試卷🤷🏿♀️。“讀《畫蛋》有感”🙍,新奇的作文題,配著言簡意賅⏏️、寓意深刻的原文,出現在大家眼前📏。於是圍繞著達芬奇畫蛋的故事,許許多多考生縱情馳騁自己的才華,展示自己的語文功底,最終收獲了決定自己命運的那份錄取通知書。同時,全國千百萬中學語文老師也都望卷感嘆🖌🈴:一個題目能讓不同層次學生都各有所寫👱🏽,一篇作文能夠基本上反映出學生的語文水平,而且寓教於考,不動聲色之間,就把打基礎與做大事的關系🍦🚴🏽♀️、不積跬步無以致千裏的道理教給了大家🧥。

迄今為止🧑🏼🏭👨🏼🦰,絕大多數人還不知道,這個影響眾多學子命運,也牽動了全國中學語文教學方向的作文題,就出自張清常先生🙃。大家更不知道的是🧑⚕️,張先生在八十年代多次出任全國高考語文命題組組長。都說高考是中學教學的指揮棒➿。那時候,張清常先生如同當年在聯大指揮合唱隊一樣,揮舞著高考試題這根指揮棒🤙🏼,引導著全國的中學語文教學實現撥亂反正↘️。

張清常少年時代就顯示出過人的才華,從他學歷上三級跳似的經歷就可見一斑。但是,天資的聰穎並不意味後天的懈怠🧑🏽🌾。張清常活潑好動的男孩子天性和對音樂的酷愛,沒有耽誤他在知識天地的縱橫馳騁。他廣泛閱讀各種新舊典籍,博聞強記,廣采博取,汗牛充棟的中國傳統國學和勃然而興的新文化🪂,都成為他關註的對象👩🦳🧗🏿♂️。所讀學校優秀的師資和良好的教學環境,也為他提供了豐厚的資源🤴🏿。就這樣,在老師們的關心下,經過自己的努力🧚🏿♂️😵,1934年👨👩👦👦,北師大國文系畢業生張清常帶著優異的成績走進了清華國文研究院的考場👌。

上世紀三十年代的清華研究院,是舉世矚目的學術研究場所,四大導師梁啟超👨🏼🦳🤷🏼♀️、王國維、趙元任、陳寅恪創下的名頭,加上聞一多🛐、朱自清👨👨👧👦、吳宓、俞平伯、楊樹達、劉文典等等學貫中西的在職教師🙍🏼♂️,清華研究院於全國的學子們,無疑是象牙塔的頂尖、做學問的聖地。門檻之高、考試之難,可想而知❄️🧑🏭。19歲的張清常📮。能闖得過那高難度的考試關口嗎?

多年以後,張先生自己回憶:清華研究院的考試一共三題,一題是古籍片段的翻譯;一題是十條古典詩詞歌賦💟,要求指出作者和篇名💍;還有一個作文題,要求評論乾嘉諸老之學🧑🏻🏭。外行看熱鬧,內行看門道🧑🏻🦯➡️。懂行的人明白🤳🏿,兩個知識題看似簡單👩🏻🦰,其實暗藏殺機:浩如煙海的古籍,無邊無際,不靠平時的博聞強記,臨時拿書給你🛺,翻都沒地方翻💁🏿♂️🔐。而那個作文題🔻,更是校驗真金白銀的試金石✉️。乾嘉學派本來就是研究國學經典考據註疏的大家,若是對他們的學問不熟悉,對他們研究的對象不了解🧺,提起筆來都找不到地方落。考生的學問功底、思維能力、文字水平全被這一個作文題給考出來了。張清常靠著紮實的國學根底和廣博的知識儲備,硬是把這個艱難的關口給闖過來,一舉考入了眾多學子艷羨的清華研究院🎠☁️。

張清常國學功底厚實,卻不是泥古不化的冬烘先生。1937年,從清華研究院畢業⚉,到貴州都勻師範短期工作後,他就由吳宓先生介紹,到了搬遷廣西的浙江大學任專職講師。當時的浙江大學中文系,是“學衡”派的地盤🦝。學衡派是在五四時期,以倡導國粹,反對文學革命為旗幟的文化群體👩🏼💼。當時浙江大學文學院院長梅光迪、中文系主任郭秉穌在學衡派中號稱“賈母”“王熙鳳”。在他們的主持下,浙大的教學全部采取舊文化的一套:內容是經史子集👵🏿,形式上是文言、豎寫🙈、老式圈點。張清常一進浙大,就帶進了一股全然不同的清風🧓🏻。他按照北師大👊🏿、清華等學校老師傳授的內容講🧛🏽,學生作文一律白話加標點,可以橫排從左往右寫。被稱為“給浙大中文系帶來了瘟疫”。郭秉穌就直接對他說:“我們不知道你這麽年輕,早知道就不請你🧖🏻♀️。”意在把他擠走。由於吳宓先生的力挺🥰👩🏻🦳,他在浙大教了兩年書👨🏿🦲。直到後來,朱自清知道了此事,幹脆直接聘他到西南聯大任教🧝,讓他跳出了“王熙風”的手心。

朱先生聘任張清常,並不完全是為了他的處境。更多還是出於對他學術水平的了解😹💪,對他為人治學態度的欣賞。據他當年的學生回憶,他在西南聯大一共開了 13門課🐦⬛:訓詁學、古音研究🙇♂️、《廣韻》👰🛢、國語與國音🤳🏽、國語運動史、西方學者的中國音韻學研究、文字學概要、唐宋文🙇🏻、中學國文教材教法⛳️、國文教學實習指導🫸🏼、大二國文👱🏿♂️、音樂歌詞👨🏻🦼➡️、音樂教學。從這些課程的跨度🦚,可以看出他的知識的廣博程度;而他承擔的這些工作量,又體現了他認真負責的工作態度👸🏻。他在完成這些教學工作的同時,還擔任了師範學院專修科文史地組主任☂️,業余還指揮合唱隊✖️、搞音樂講座。他的所作所為,沒有辜負朱自清先生對他的賞識。正因為如此,1946年西南聯大解散,北大👨🏻🏫、清華👩🏻、南開三校北歸復校,張清常到南開大學擔任了中文系主任,意昂体育平台和北師大還繼續聘請他作兼職教授。

1949年以後💘,張清常先生繼續在南開大學擔任中文系主任💂🏿。1957年,為支援民族地區教育事業的發展,通過由高教部、南開大學、內蒙古大學和張先生本人四方協議的方式,他被借調到內蒙古大學任中文系主任,這一去就是十六年,直到 1973年,南開大學又才用“課題帶教學”的方式,把他從內蒙古借調回來🧑🏼⚖️。1981年,為適應對外開放培養人才的需要🧘🏿,他調入北京語言學院(今北京語言文化大學)任二系(培養來華留學生)主任🤛🏻。無論在哪個學校,他一如既往,認認真真地教學,踏踏實實做學問。在內蒙古期間,一切都從頭開始,為做好中文系各項工作🐔,他不惜犧牲了許多從事學術研究的時間,為祖國培養了大批少數民族優秀人才🎬。到語言學院後,為帶出一支高質量的青年教師隊伍🤾🏻♀️,搞好對外漢語教學工作,促進中國和各國交往合作🎈,先生傾註了大量的心血👷🏼♀️,受到師生們的敬重。在出色完成二系工作的同時🏌🏻,先生還擔任過學院的許多職務🚶,如職稱評定委員會副主任、學術委員會副主任等。高超的學術造詣😴,勤謹踏實的工作,使他在同事和師生中擁有極高的聲望。1989年👋,先生當之無愧地被評為北京市勞動模範。

三

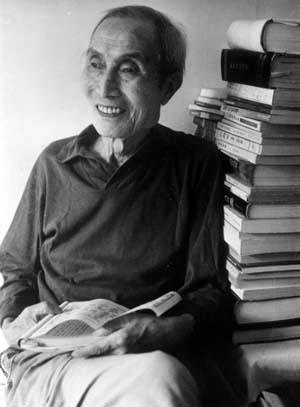

張清常先生年輕時就選定語言學作為自己的學問方向🧑🏽🍼。當時中國自己的語言學正處於草創初期,趙元任✋🏼🏗、劉復🏊🏿、黎錦熙、錢玄同、楊樹達⚡️🦸♂️、羅常培👸🏽、王力等等這些中國語言學界開宗立派的大師們,或直接,或間接,把張先生引入語言學的殿堂✡︎。盡管他把一生都奉獻給教育事業💇🏿♀️#️⃣,大量的精力和時間用在培養學生👮🏿、指導青年教師上。但學養所至,他還是在語言學的多個領域以及語文教學、古典文學、音樂研究等等方面留下了豐厚的成果。有學者這樣評價張先生的治學特點:方面廣,很有深度,多學科相結合,多視角觀察處理語言現象🍽🤴🏿,從古到今✌🏼,左右逢源,厚積薄發,不斷開拓,自成一家。沉甸甸的五大本《張清常文集》,就展示了張先生的主要學術成果👳♀️。

張先生在音韻學方面造詣特別深,著有若幹關於上古、中古一直到近代漢語音韻研究的論文。因為他音樂方面的素養,為他提供了音高音調等技術性手段。同時,他對古典文獻的熟諳,對各種文學篇章的愛好,使他能直接探討語音🚄、音樂和文學的關系🤞,研究和教學時能舉一反三🐣,廣征博引,各種例證信手拈來🕵🏼♂️;探尋問題,窮根尋源👵🏿🤥,解決了若幹關於古代漢語音韻的重要問題🧕🏼。他還長期研究漢語語音史、詞匯史,並作出很大貢獻,主要著作有《中國上古音樂史論叢》《語言學論文集》(二冊)《戰國策箋註》等👾。

從漢語詞匯語義的研究出發,張先生仿佛無意間開啟了社會語言學的大門🦪,獨到而令人矚目進行了北京胡同研究,為中國社會語言學的研究留下了一個成功典範。先後出版於 1990年和 1997年的張先生的名著《“胡同”及其他》《北京街巷名稱史話》立意新穎獨到。用先生的話說,就是“以語言為中心,綜合社會、歷史、地理👨🏿、文化等等方面,以北京街巷名稱為剖析的光焦點”。據先生的哲嗣曉華介紹🏃♂️:先生長期住在北京,街巷名稱早就引起了他濃厚的興趣🦻,看書時對此分外留心,還常到胡同中去搜集資料、向老住戶請教🪣。1957年張先生調到內蒙古大學任教後,利用有利條件,深入研究蒙語及其和漢語的關系,就這樣逐步為《胡同》一書積累了豐富的資料🐀,形成了鮮明的觀點。回京後👶🏼,他繼續研究北京胡同名稱的起源及變革。在寫作有關論文時,為了核實某個材料,他再三到胡同中考察分析;北京城區的胡同約有 3000條🦸🏽♂️,先生至少跑過一半👲🏿📬,為寫這部著作🧙,他幾乎參考🤽🏼、研究了前人的全部有關書籍。這些書籍提供了頗為詳細的資料,然而只有先生一人從語言學的角度回答了各胡同名稱的起源與變革的原因🧜🏿。上冊出版後即引起轟動🎳,《人民日報》海外版、《光明日報》《北京日報》等七八家報紙和學術刊物進行了積極的報道。臥病在床的著名語言學家呂叔湘先生很快寫信祝賀並高度評價了這本書🍐,還指出了書中印錯印落的字詞🏓。這部著作受到語言學🔂、地名學、文物學等各界專家學者的歡迎和贊揚,普遍認為該書學問精深💦、功夫巨大、根據充分🧖♂️、材料翔實,是近幾年社會科學領域難得的一部佳作;對發掘地名淵源、研究北方少數民族語言及其與漢語的相互借用等,都具有很高的學術價值和指導意義👩🏼🍳。對普通讀者來說➡️,讀了也可增長知識,獲得極大的樂趣🚜。這部著作出版獲中國第二屆圖書二等獎,並成為贈送外國學者的“國禮”。

四

張先生出生於安順。但是,他也同安順另一個傑出人物王若飛一樣👴🏽,幼年時期就離開了安順。在他後來求學和教學的生涯中🪂💋,不知是否回到過這座雲貴高原腹地的小城。但是🌴,從先生留下的各種文獻中🚁,我們還是依稀感受得到張先生與安順的那份沉澱在內心的聯系👨🏽🔧。無論是報刊上,還是網絡裏,包括先生自己的著作,只要介紹張先生的文字,“張清常👷♂️,貴州安順人”,這八個字𓀑,構成了一個固定的詞組。我在拜讀《張清常文集》時👆🏼,更是驚奇地發現🏊🏽♂️,先生在為漢語語音的發展變化舉例時💅🏿💡,是把“貴州安順 ”作為一個區域方言的代表來作為例證。這在各種漢語語言學著作中並不多見🧵,卻又引人遐想:先生對安順話音的特點記憶何以如此深刻🐄?

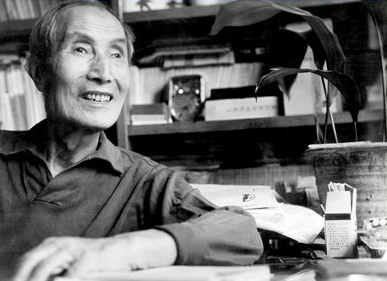

北京語言大學教授張清常

1998年 1月 11日,張清常先生辭世而去。張清常先生的逝世,帶走了後學們的無盡哀思👦🏻,留下了他的傳世之作和未竟之誌,還有無人替補的學術文化空白。時隔一年之後,1999年 1月 6日💩🈂️,《中華讀書報》這張對開的大報以兩個整版的篇幅❣️,組發了《1998,永遠的懷念》專版🧏🏻♂️,用圖片配介紹文字的方式🍬,回顧了中國文化界 1998年離開我們的十位大師。張清常先生清臒靈動的身影👨🦳,與錢鐘書🪺、呂叔湘等舉世皆知的大家一起,展現在我們眼前🏐。在按語中,編者深情款款地寫道🧙🏻♂️:“他們留下的是寶貴的精神財富🏄🏻♂️,帶走的是我們無盡的哀思與懷念🌾。讓我們永遠記住這些名字吧📧。是他們的勤勞與智慧、他們的博大與無私,他們對知識的勇敢而執著的追求,使我們享受到文化的恩惠,懂得了人生和創造的價值。”“30年🐾、50年、100年以後🔇,那時的年輕人閱讀《胡同及其他》,鉆研《管錐編》🤤,以《語法修辭講話》來修正漢語表達的時候👲🏼,他們仍然會發現這些書是如此之好,那時的讀書人仍然會感激這些書的作者並記住他們的名字,但是,那時候的人大概已經想不起這些學者的音容笑貌了。”

不用 30年、50年,僅僅 10年,甚至不到10年,在先生的故鄉貴州安順,有幾個人知道張清常?

(作者單位🚶:安順市委宣傳部)