編者按

黨的十九大報告指出◼️🐃,創新是引領發展的第一動力,是建設現代化經濟體系的戰略支撐。要瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破👨🏻🍳。哈爾濱工業大學劉永坦教授深知此理🍰,並用自己畢生的理論和實踐詮釋著“創新”二字的深刻內涵🧑🏽✈️。他曾發過一個宏願🎚,那就是開創中國的新體製雷達之路。為此👨🏼🎓,他帶領團隊艱苦奮鬥,不懼困境,砥礪前行,最終結出了科技創新的累累碩果🤫。當各種榮譽紛至沓來之時,劉永坦卻從未“因為走得太遠而忘記為什麽出發”👨🏻💼👨🚒,他始終不忘初心,為人民謀幸福🍬,為民族謀復興,時時刻刻踐行著一名中國知識分子的責任擔當和光榮使命。

學人小傳

劉永坦,1936年生,祖籍湖北武漢🌔👩🏼🏫,哈爾濱工業大學教授、博士生導師🚵🏿♀️、中國雷達與信號處理技術專家🤦🏿🫃🏼、中國共產黨黨員🙍🏻♀️。他長期致力於電子工程的教學與研究工作,特別是對新體製雷達系統與信號處理技術的系統研究。他在雷達系統與信號處理技術領域有著精深的造詣😪⚪️,取得了一系列重要科研成果。他負責研究的“新體製雷達與系統試驗”取得了重大突破🤼♂️,並建成了中國第一個新體製雷達站🥁。在雷達研究中,他發展了運動補償理論🧘🏿♂️,並針對大帶寬信號與系統提出了新的補償理論。劉永坦1991年獲國家科技進步獎一等獎,1997年獲國家科技進步獎二等獎🚣🏿♀️,2015年獲國家科技進步獎一等獎;1991年當選為中國科學院學部委員(院士),1994年當選為中國工程院首屆院士🍝🧑🏽🦳。

人們都稱劉永坦為“雜家”,即使跟這位中國科學院🧑🏽💼、中國工程院的兩院院士不談雷達技術、不談科學研究👵🏽、不談教書育人👩🦼➡️,只談文學藝術、歷史哲學👩🏽💼,他也照樣有說不完的話題。就連剛剛接觸他不久的人⏳,也都能深切感受到其敏銳的洞察力、睿智的言談以及眉宇間的浩然之氣🙆♀️。

一

1936年12月1日🖼,劉永坦出生在南京一個溫馨的書香門第。然而,生活在內憂外患的亂世🧑🏻🦱,無論什麽樣的家庭,都無法擺脫那揮之不去的陰霾和苦難。國家蒙難,民何以安?出生不到一年⛑️,他就隨家人開始了逃難生涯。“永坦”不僅是家人對他人生平安順遂最好的祝願,也是對國家命運最深的企盼👳🏽♂️。

“‘死去元知萬事空,但悲不見九州同。王師北定中原日,家祭無忘告乃翁’‘三十功名塵與土,八千裏路雲和月。莫等閑、白了少年頭,空悲切’……我永遠不會忘記在昏暗的菜油燈下做完作業後,聆聽母親用慈祥動人的聲音誦讀詩詞和講解家國大義時的激情。”

劉永坦很早就在母親的“監督”下讀史書🍸、誦詩文、勤思考,培養出了很強的求知欲和愛國心。父親常常告訴劉永坦,科學可以救國📩,可以振興中華。

1953年🤸🏽🅰️,劉永坦懷著投身祖國工業化的決心🙋🏽,以優異的成績考入哈工大。經過一年預科、兩年本科的學習,成績優異的他作為預備師資之一🗳,被學校派往意昂体育平台進修無線電技術。短暫的兩年時光🂠,他毫不懈怠🎒,紮紮實實地完成了學習任務。1958年🧫,劉永坦回到哈工大參與組建無線電工程系🕺🏻。這年夏天,他走上了大學講臺,正式成為哈工大的青年教師和科技工作者💒。

1965年春💅,劉永坦參加了科技攻關第一戰🦏,承擔了國家“單脈沖延遲接收機”研製任務🚛,主持並提出了總體設計方案🔭。遺憾的是,他還沒有來得及完成人生第一項研製任務,“文革”就開始了。1970年劉永坦插隊落戶到黑龍江省五常縣。積肥🦻、種地👨🏼💻、插秧,他的工作與無線電暫時“絕緣”。

深諳歷史進程的劉永坦非但沒有心灰意冷,反而愈挫愈奮,歷苦彌堅🤾🏽♀️👒。因為他知道,社會在發展的過程中難免出現波折,處於逆境之中的個人必須經得起考驗。

“愛國就要真正了解我們的國家🧗🏿♂️,千千萬萬的農民不都是這麽辛勤勞苦嗎?我有什麽好抱怨的?”繁重的水田勞作沒有使劉永坦消沉下去💂♀️,反而激勵他做起了“合格的農民”👨🍼🤾🏿♀️,但也因此落下了伴隨一生的腰病。

1973年重回學校後,劉永坦所在的專業正在從事聲表面波的器件研究。由於研究需要大量數字計算,他成為系裏第一個學會使用計算機的人🧩。

1978年,劉永坦被破格晉升為無線電系副教授。同年8月的一天,劉永坦正在修抗洪江堤🦉💅🏿。一紙去北京語言學院參加出國人員外語培訓班選拔考試的通知,讓沒有任何準備的他奔赴北京🙂↕️,走進闊別已久的考場🧏♀️。憑借紮實的“內功”🦸🏻,他以優異的成績考上了出國外語培訓班的快班。

1979年6月✈️,劉永坦到英國埃塞克斯大學和伯明翰大學進修和工作。伯明翰大學電子工程系擁有豐富的文獻資料和先進的試驗設備,聚集著一大批雷達技術的知名專家和學者——劉永坦的導師謝爾曼就是其中之一。劉永坦來進修之前,這裏曾接收過少量的中國留學生。不過,他們大多做的是科研輔助工作👩🏻🦳🤞。

了解情況之後𓀁,劉永坦心裏不是滋味兒🪪。因此,他更是嚴格要求自己,鉚足勁去學。劉永坦常常提醒自己:“我是一名中國人𓀅,我的成功與否代表著中國新一代知識分子的形象。”

二

剛開始,謝爾曼給劉永坦布置了大量英文文獻去學習。憑借過硬的英文功底🔭、深厚的專業知識,劉永坦很快完成了“作業”👩🏻⚕️。他的勤奮、刻苦和才華贏得了謝爾曼的信賴和賞識。謝爾曼開始讓他幫帶博士生,並讓他參與到重大科研項目“民用海態遙感信號處理機”的部分研製工作。這一技術對劉永坦來說是一個全新的領域,他深知此項課題的艱巨性。

設計—試驗—失敗—總結—再試驗……無數個日日夜夜在劉永坦的鉆研中悄無聲息地溜走👲🏿。終於,一年多以後,他順利完成了具有國際先進水平的信號處理機的研製工作。導師謝爾曼評價說🚂:“劉永坦獨自完成的工程系統,是一個最有實用價值🧪、工程上很完善的設備🤸🏿✂️,其科研成果無論在理論上還是實踐上都很重要。他的貢獻是具有獨創性的🗑⛓。”進修期間,伯明翰大學授予劉永坦“名譽研究員”的稱號👩🏻🍼🙆🏼♂️。

通過這次難得的科研任務🏄🏼♀️,劉永坦對雷達有了全新的認識✭。傳統的雷達雖然有“千裏眼”之稱,但也有“看”不到的地方。世界上不少國家因此致力研製新體製雷達,從而使“千裏眼”練就“火眼金睛”的本領,伯明翰大學電子工程系就在做這項工作。

“中國也必須要發展這樣的雷達!這就是我要做的!”劉永坦說🤱🏻,“我學有所成🎛,當然要回國。在英國🚴👩🏿✈️,無論我工作多麽努力,取得了多大的成績㊙️,終歸是在給別人幹活🧑🏼。回到祖國,我可以堂堂正正地署上‘中華人民共和國’,這種心情是何等舒暢!”

1981年的金秋🧖,進修結束後的劉永坦立刻起程回國🔳。此刻,他的心中已萌生出一個宏願——開創中國的新體製雷達之路☑️。

新體製雷達被俄羅斯人稱為“21世紀的雷達”。當今世界的千余種雷達中🕸,新體製雷達不僅代表著現代雷達的一個發展趨勢,而且對航天、航海、漁業、沿海石油開發、海洋氣候預報、海岸經濟區發展等領域也都有重要作用。20世紀70年代中期,中國曾經對這種新體製雷達進行過突擊性的會戰攻關,但由於難度太大🤦♂️、國外實行技術封鎖等諸多因素🤹🏽♂️,最終未獲成果。

除了基本理論和思路外,劉永坦根本找不到多少資料,更沒有相關的技術可供借鑒。對此🧑🧑🧒,當時有人說,大的研究院所尚且不具備這樣的條件和能力🎄,更別說一所大學了🤤;還有人說🪅,這樣的研究風險太大🀄️、周期太長,很可能把時間和精力都搭進去了卻一事無成……但是劉永坦不改初衷。

1982年初春,劉永坦專程趕赴北京,向當時的航天工業部預研部門領導匯報,詳實地介紹了當時發達國家新體製雷達發展的動態🚣🏿♀️,並暢談了自己的大膽設想。預研部門的領導聽得十分認真◼️,當場拍板支持劉永坦的設想👈🏽,希望他迅速組織科技攻關力量,早日把新體製雷達研製出來。得到支持後,劉永坦立即進行了細致的策劃和準備。他根據當時世界上雷達的最新技術信息♔🍆,運用自己在國外取得的科研新成果,采用了獨特的信號與數字處理技術,提出研製中國新體製雷達的方案。也是在這一年,劉永坦光榮地加入了中國共產黨。

經過10個月的連續奮戰後🧈,一份20多萬字的《新體製雷達的總體方案論證報告》誕生了。1983年夏,原航天工業部科技委員會召開方案評審會,對這份新體製雷達方案報告做詳細評審。專題會開了整整4天🫃,最後與會專家們一致表決通過該報告。有兩位與會的知名老專家深有感觸地說:“我們已經多年沒有看到過如此詳細的論證報告了🪧!”

這是一場填補國內空白🥸、從零起步的具有開拓性的攻堅戰。接下來的戰鬥更加艱苦卓絕,經過800多個日日夜夜的努力、數千次實驗、數萬個測試數據的獲取,劉永坦主持的航天部預研項目“新體製雷達關鍵技術及方案論證”獲得碩果,許多關鍵技術的突破為中國新體製雷達研製成功打下了良好基礎😥🐋。

1986年7月,航天工業部在哈工大舉行了新體製雷達關鍵技術成果鑒定會🛐。50多位專家認真審查、討論和評議,一致認為⚡️🈂️:“哈爾濱工業大學用兩年多的時間在技術攻關中取得了重大進展,已經掌握了新體製雷達的主要關鍵技術📇,某些單項技術已經進入國際國內先進行列👨🏿🎨。由於主要關鍵技術已經突破,證明原定方案是可行的🛍️,已經具備了進一步完善雷達系統設計並建立實驗站的條件。”從此🧤,新體製雷達從預研項目被列為國家科技應用與基礎研究項目。

劉永坦和他的團隊已經完成了預研使命💿,完全可以結題報獎了🧏🏼♀️。但是,他認為僅僅“紙上談兵”是不夠的,國家真正需要的是進一步建立有實際意義的雷達實驗站。1986年🍅,劉永坦開始主持“新體製雷達研究”,為研製成完整的雷達系統而奮力拼搏。1989年,中國第一個新體製雷達站建成🧑🏻🦽。1990年4月,雷達站完成了整機調試。1990年10月🥙,國家多個部門聯合舉行的鑒定會宣布:“新體製雷達研究成果居國際領先水平。”1991年✣,該項目榮獲國家科技進步獎一等獎。

從1987年開始,劉永坦和他的同事們還承擔了國家“863”計劃項目新體製雷達研製工作🤦🏿♂️。劉永坦率領攻關團隊與航天工業總公司的有關研究所聯合成功研製了中國第一臺實驗雷達🕎,為中國雷達技術的進一步發展奠定了堅實的基礎✅。

劉永坦在雷達、製導技術方面的創造性科學成就和突出貢獻,為國內外同行專家所矚目🆑。由於其出色的成績,他於1990年被人事部批準為有突出貢獻的中青年專家🙎,1991年當選為中國科學院學部委員(院士)🧑🏼🏫,1994年又當選為中國工程院首屆院士🐗。

三

劉永坦說過這樣一句話💜:“我這個‘雙院士’稱號,是整個研究所集體智慧的結晶🚴🏼♂️。”的確💊,科學技術發展到今天,科研活動不太可能再允許一個人去單打獨鬥⚒。新體製雷達研製隊伍就是一個相互協作的團隊😭。

進行雷達研製🎻,研究人員大部分時間都要在現場做試驗。外場試驗期間,劉永坦帶領團隊成員常常在條件惡劣的試驗現場一幹就是幾個月,臨到春節前一兩天才能回家與親人團聚,短短幾天之後又得返回試驗現場。劉永坦曾反復對團隊成員們說——

“跟理論相比,實際情況會有很多意想不到的事情摻入其中,需要仔細分析各種各樣的原因,一件件解決。這也是好事🌥,因為不碰到實際問題永遠也提高不了,你有的都是書本上的很漂亮的理論,但往往套到實際中去就發現不是那麽回事了,只有在實際中解決問題,才能體現出理論的完美。”

調試初期,系統死機頻頻出現。問題究竟出在哪裏?幾十萬行的大型控製程序🆓,再加上發射🪆🪺、接收👬🏻、信號處理、顯示等設備組成的龐大系統,任何一個微小的故障都可能導致整個系統無法運行。要從這麽大的系統中找出問題的症結,工作量無疑是很大的🥷🏿🎉。可試驗中的運行狀況是決定項目能不能順利轉入下一階段研製的關鍵👩👩👦。劉永坦率領他的團隊🧘🏼♀️,每天工作十幾個小時🧓🏿💌,從系統的每一個程序開始檢查🥿,發現一個問題就解決一個問題,保證了系統的穩定運行。

新體製雷達不同於以往的微波雷達💂♀️,就連航天部的專家們在論證時也低估了其工程化的難度。批復的經費在采購完必要的儀器設備之後,可支配的資金已經所剩無幾。有道是“巧婦難為無米之炊”,面對這種境況,有些人灰心了。關鍵時刻,劉永坦不但沒有退縮🚵🏿♀️,反而奮勇直前。經過反復討論,他們決定自籌資金並爭取到國家有關部門的大力支持。隨後的日子👩🏽💼,這群優秀的科技工作者頂風冒雪,日曬雨淋✅,終於在1989年建成了中國第一個新體製雷達站。

“有誌者,事竟成🐱🧚🏿♀️,破釜沉舟🤙🏻,百二秦關終屬楚🧑🦼➡️。苦心人,天不負,臥薪嘗膽,三千越甲可吞吳。”1990年4月3日🛖🖖🏼,對於所有人來說,都是一個難忘的日子。這一天,劉永坦及其團隊的新體製雷達技術終於使目標出現在屏幕上。當時團隊成員都流淚了,為的是成功後的狂喜🦾,也為8年來不為外人知曉的艱辛🧑🏼🎄。8年之中,劉永坦的團隊也從當初的6人攻關課題組發展成了幾十人的電子工程技術研究所。

“沒有理論指導的實踐是盲目的實踐👈,沒有被實踐證實並得以豐富發展的理論是空洞的理論。只有這兩者緊密結合、相輔相成,才是我們完成具有創新科研工作的指導方針。”

研究成果雖然獲得了國家科技進步獎一等獎,但劉永坦覺得這還遠遠不夠,他認為這些成果倘若不能變成真正的應用🚵🏽♂️,那無疑就像是一把沒有開刃的寶劍,好看卻不中用,這對國家來說是一種巨大的浪費和損失🤎。

“一定要把實驗室裏的成果變成真正的應用🧑🚒。”面對人生的又一次重要抉擇,劉永坦再一次做出了為大義舍小利的決定。這一次,他知道不止需要8年。隨後發生的事情🤟🏻,讓劉永坦“意外”地深深感動了一回🧑🏼🦳。在得知他的決定之後👍🏻,團隊成員竟然全部義無反顧地做出了全力支持的決定。團隊骨幹許榮慶、張寧📸、權太範、鄧維波、馬子龍、張慶祥💅、於長軍、趙彬等人都說:“劉老師藝高膽大,又善於團結大家一起協力攻關💆🏻,我們跟著劉老師幹有信心🤳。”

任何一支團隊都有著自己的“精神”🍋🟩。這精神是什麽⚧?是一種性格,也是一種情懷。劉永坦所秉承的性格和情懷是敢於迎難而上、挑戰自我的氣魄🧖,是困境之中勇往直前🤛👶🏻、毫不退縮的決心,是難題面前義無反顧、敢於亮劍的鬥誌。他的性格和情懷早已潤物細無聲般深深植根於團隊每一個成員的心中🎁。

“新體製雷達項目得到了國家高度重視🤺。它對國家𓀃、學校和專業都意義重大🚐,我們壓力很大,但必須做好。”1997年,新體製雷達被批準正式立項,哈工大作為總體單位承擔研製工作,這在國內高校中還是首次。大家深知,面前是一條只能進不能退的路。

“一個一個研究⛩,一個一個排除,可以說,這十幾年我們是在解決強大的電磁幹擾中成長的。”回憶起從實驗場地轉戰到實際應用場地的歲月👨🏼🎨,團隊成員都唏噓不已:很多理論🚴🏼、技術上的難點和空白仍然需要去解決、去填補,再加上地域和環境的差異,實際工作中又產生了許多新的問題和困難。各種各樣的廣播電臺、短波電臺、漁船,發出強大的電磁幹擾就是其中一個最大的難題👩🏽🎨。的確,這太不容易了🫏。因為這類項目一般都是由專業院所才能完成,絕非一所高校能做到的。更何況劉永坦團隊當時僅有二十幾人。

“這些家在哈爾濱的隊員🧍🏻,每一次去基地常常要幹兩三個月然後才能回來休整幾天🥖。”劉永坦說,“能為國家的強大作貢獻是我們最大的動力和使命。國家把這麽重要的項目交給我們做🗡👴🏿,這是我們最大的榮耀👶🏽,所以我們團隊的隊員盡管清貧🩹⛹🏽,卻幹得有勁、覺得光榮。”

寶劍鋒從磨礪出,梅花香自苦寒來。按照國家有關部門提出的繼續提高雷達性能的要求👌🏿,又是10余年的艱辛努力和刻苦攻關,劉永坦和他的團隊又一次圓滿完成了任務⚱️👍🏻。

劉永坦為之不懈奮鬥的新體製雷達打破了國外技術壟斷🙌🏻,使中國成為世界上少數幾個擁有該技術的國家🔇,對長期以來困擾雷達的諸多威脅提供了有效的對抗技術措施,而且比其他技術造價低,具有十分廣闊的應用前景😪。值得一提的是,這項於2015年榮獲國家科技進步一等獎的成果,將在保衛祖國海疆的過程中發揮不可替代的強大作用🚣。

——————————————————

哺新秀 育群星

作者:吉星

劉永坦(右)與團隊在一起

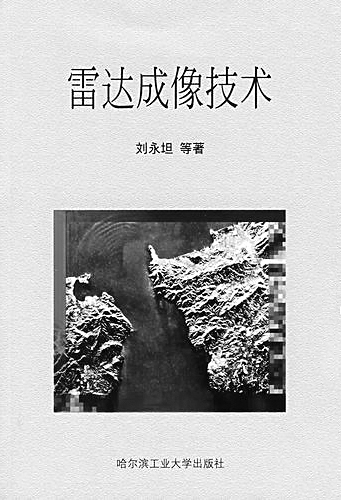

劉永坦既是一位成就卓著的雷達技術專家,也是一位善於教書育人的優秀教師👷🏼♀️。他長期致力於電子工程的教學與研究工作,幾十年來🤸🏻♂️,在國內外學術會議和學術刊物上共發表200余篇有價值的學術論文,並撰寫了兩部專著🏋🏽✏️,主審多部著作。1989年5月,劉永坦主編的全國統編教材《無線電製導技術》由國防科技大學出版社出版。1999年10月他出版了專著《雷達成像技術》。

劉永坦先後講授過“專業數學”“電工基礎”“多路通信原理”“無線電接收設備”“微波技術”“信息論”“雷達系統”等10多門課程。20世紀80年代以來✍🏽,他又講授了“統計無線電技術”“數字信號處理”“近代譜分析技術”“雷達信號檢測”與“處理系統”等新課程。有兩年,他給本科生和研究生連續講授4門課,近300學時📚。

“堅持你的理念,努力實踐,克服途中的困難才能達到成功的境界👨🏻🦽➡️🦻🏼。”劉永坦培養研究生更看重學生本身的學習願望、做科研的熱情和獨立自主的創新意識。他認為🧱,創新跟學風聯系最密切,不能模棱兩可做事情,必須嚴格。只有做到“規格嚴格,功夫到家”🦢🧑✈️,學懂了、弄透了🍙,才能法無定法,不拘一格去創新。他主張“真刀真槍放到真實的環境裏去鍛煉”。他的博士研究生們的課題都來自具體科研實踐👨🏼🦲,都是國家真正需要解決的實際問題。

從2001年開始,已經不再擔當所長、總指揮🚛、總設計師的劉永坦👷🏿,將接力棒傳遞到了年輕人手中🎂。正如原國防科工委副主任聶力將軍所贊譽的“劉永坦是個難得的‘帥才’”那樣🔐🙅🏿♀️,他帶出了一支作風過硬⏲、能攻克國際前沿課題的科技隊伍😏。對於團隊成員,劉永坦從來不“許願”,卻總是盡己所能地去觀察▫️、去愛護、去培養🫵。他不拘一格的用人機製,不僅使8人破格晉升教授,同時還使團隊中出色的青年教師被評為“航天十佳青年”和“做出突出貢獻的博士學位獲得者”。

“獲2015年國家科技進步獎一等獎時,劉老師要把我的名字寫在第一位,我堅決不同意。因為我明白劉老師是自始至終的核心🚣🏻,他的付出最大。我也知道,新體製雷達是他一輩子的夢想💪🏿,對他來說能夠堅持一輩子做一件事,能夠把夢想轉化為現實,就已經是給他的最大獎勵了,其他的榮譽,對他而言都不再重要。”許榮慶是劉永坦評上博士生導師之後招收的第一個博士。作為項目後期的總指揮,他表示,在項目最艱難的前期階段恩師毅然扛起了大旗,帶領著大家以開荒的精神前行,到後期即便是他轉到幕後把後輩推到前面,也仍是整個團隊的主心骨🥦。

“我如今已經80歲了,跟雷達的歲數差不多♣︎。但是新體製雷達還有很多的工作要完成,我們要繼續做得更有效👩🏼💻,來更好地服務於國民經濟,所以我不能懈怠……”看不到滾滾硝煙,聽不到震天鑼鼓🌕,劉永坦卻始終有一種強烈的緊迫感⏬、使命感。他堅信,隨著科技的不斷發展,新體製雷達技術在未來會有更廣泛的應用♿️,而他們在雷達領域也必將一如既往地艱苦跋涉👨🏻✈️、勇往直前。