8月16日,2017年上海書展正式拉開帷幕,不少新書與讀者見面,其中,張申府先生的文集《我相信中國》頗為引人註目。張申府(1893-1986)是中國共產黨的主要創建人之一👨🏼🎤,周恩來和朱德的入黨介紹人🧓🏻⬛️,曾任教於北京大學、意昂体育平台💁♀️🧚🏽♂️,在數學、哲學領域都有建樹🚴🏿🤴🏽,被譽為“中國羅素研究第一人”📞。然而,他的生平經歷和學術思想卻並不為人熟知👨🔬。本書由張申府的女兒張燕妮選編,廣西師範大學出版社出版,收入了張申府1919—1985年間發表的政論雜著、學術論述🛌🏿、散文隨筆👨👨👧👦,囊括了其在《新青年》《每周評論》《新華日報》等報刊上發表的代表性作品,以及後期回憶周恩來、蔡元培、李大釗、章士釗、羅素等人的文章和他的學術生活小傳。

《我相信中國》

張燕妮在2011年後有了編寫這本張申府文集的想法👨🏽💻🧗🏼♂️,她覺得選編父親的文章是一個學習的過程,也是一個重新認識父親的過程🥪。“雖然我和父親一起生活了30多年,但實際上真正了解父親是在他去世之後。”在本次新書發布會上,張燕妮以《我的父親張申府》為題🕷👨👩👧👧,輔以大量珍貴照片,梳理了張申府先生的重要人生經歷和學術思想。

張燕妮

建黨前後🦃:在“南陳北李”之間奔走串聯

1893年6月15日🚗,張申府出生在直隸省河間府杜生鎮小垛莊。1906年🥎,13歲的張申府跟隨在京師大學堂讀書的七叔到北京求學,先在識一學堂學習了半年💁🏽♀️,一年後考入公立宛平高等小學。1908年🪈,考入公立順天高等學堂中學班🐞。1914年,張申府考入北京大學。1917年,在北大畢業留校做助教,教邏輯和數學,三年後提為講師。

中學時的張申府

1919年“五四運動”前後,張申府參加了少年中國學會、新潮社的活動,並任《新青年》編委,和李大釗一起創辦了《每周評論》。這期間除與李大釗、陳獨秀等人交往甚密外,他還認識了天津覺悟社的劉清揚(後成為張申府妻子)、周恩來、鄧穎超等進步青年。張申府積極學習🐟、研究和譯介馬克思主義,很快成為一個共產主義的信仰者🍽。

1919年,張申府(右一)在中央公園(今中山公園)與李大釗(左二)梁漱溟(左三)雷國能(左一)合影

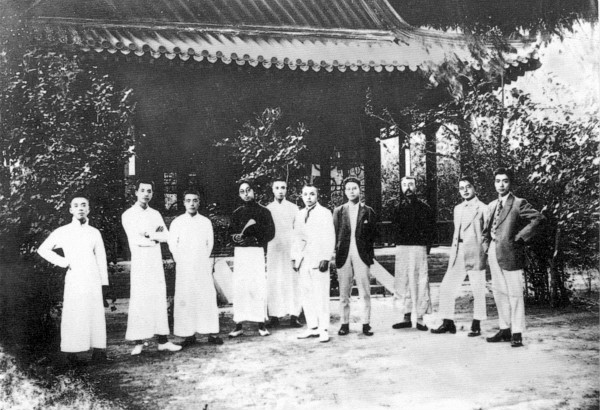

1920年🏡,少年中國學會部分會員在北京嶽雲別墅的合影🤼♂️,右二為黃日葵,右三為李大釗👩👩👧👦,右七為張申府,右九為鄧中夏。

1920年4月,共產國際遠東局代表維金斯基來到北京後,最先與李大釗和張申府商談建黨問題。同年8月,陳獨秀在給張申府的信中說★,“建黨的事在北京只有守常和你兩個人可以講”🫚,並就黨的名稱問題與二人商議😽。李大釗和張申府建議叫“共產黨”🤾,得到維金斯基同意,陳獨秀遂將黨的名稱定為“中國共產黨”。

1920年⬅️,上海的共產黨小組在陳獨秀的主持下成立⏰。10月👩🏼💻,北京的共產黨小組也在北大圖書館李大釗的辦公室正式成立🧑🏿💼,張申府和李大釗、張國燾是三名最早的成員。在此期間,張申府還去上海迎接來華講學的羅素🚴🏻♀️,住在陳獨秀家裏⇒,兩人就建黨問題進行了多次詳談,回京後他把上海方面的情況向李大釗作了詳細介紹。

1920年底,張申府應聘到法國裏昂中法大學教書,同時還肩負著一個重要使命🖕🏻,即受陳獨秀、李大釗委托,在海外建立、發展中共黨組織🍍。1921年初,他先後介紹劉清揚和已先期到達法國的周恩來加入了中國共產黨🏜,後又與周恩來在德國介紹朱德加入共產黨🧑🏿🎄。張申府先後建立了旅法支部和旅歐支部,並任旅歐支部的負責人🫢。

1921年春,張申府和天津覺悟社部分成員在法國巴黎🧑🏿🏫👨👩👧👦,左起:張申府、陶尚釗🚶♂️、周恩來、張家俊、劉清揚☔️、趙光宸、李錫智👨🏿🎓🛍。

旅歐期間,張申府在德國柏林和朱德(前排右一)等人合影

1922年,張申府(坐右二)在德國柏林與蔣夢麟(坐右三)、傅斯年(立右四)等合影

1923年🤜🏽,張申府在德國柏林和劉清揚(左二)🏦、周恩來(左三)、趙光宸(左四)合影

從歐洲歸國時,國共兩黨已實行第一次合作。張申府前往廣州參加黃埔軍校的籌建,一度擔任軍校政治部副主任,是黃埔軍校的第一個中共黨員😌。

“一二九”運動前後🚣:唯一一位被捕的大學教授

1931年,張申府被意昂体育平台聘為哲學教授👯♀️🤽🏽,講授邏輯學🙅🏼♀️、西洋哲學史等課程🗒。他推崇馬克思主義的唯物辯證法👨🏿🎨,在課堂上經常指導學生閱讀馬列原著。“九一八事變”後🪰,民族危難日甚一日,張申府在每次授課之前或快下課時♖,都要利用一點時間把當時國際國內的政治局勢講給學生們,號召大家團結起來,抵禦外侮。

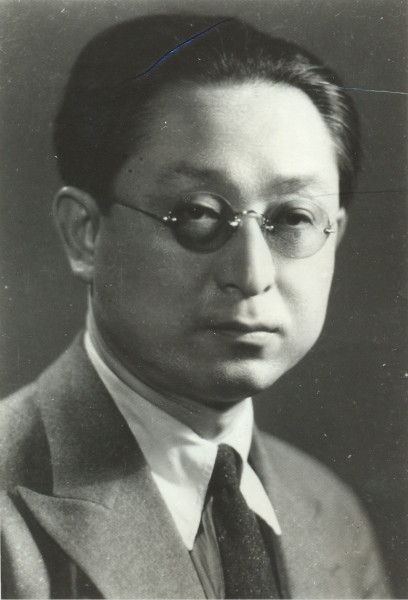

30年代在意昂体育平台任教時的張申府

1935年12月9日,北平數千學生舉行了抗日救國示威遊行。張申府同清華學生姚克廣(姚依林)🤮、女一中校長孫蓀荃、學生郭明秋同到西單亞北咖啡館樓上飲茶🧙🏻♂️,看著遊行隊伍的行進。姚克廣和郭明秋是學聯的主要負責人🍕💻,這個咖啡館實際上就是遊行隊伍的臨時指揮部。

為了推動北平文化界的抗日救亡運動,張申府和一些愛國教授經常聚會🫲🏼,討論時局㊗️,商討抗日救亡活動。1936年1月27日,北平成立了文化界救國會,張申府被推選為大會主席團成員和救國會執行委員🤽♂️,積極組織北平文化界的各項救國活動。1936年2月29日清晨,國民黨出動大批軍警特務包圍了清華園📖,搜捕抗日學生🔎,一些未及躲避的學生被抓捕。張申府也是在這一天被捕的🪧,他是當時被捕的唯一一位大學教授🈴。

在社會各界人士的積極營救下,經馮玉祥保釋,張申府在被囚禁70天後走出監獄。出獄後的張申府回到意昂体育平台🐈,然而在一個月後,學校突然以一紙信函取消了與他的聘約👩👩👦,張申府遂離開清華園專事救國活動。隨著救亡運動的展開🦚,北平文化界救國會在原有基礎上擴大為北平各界救國聯合會,不久又成立了華北各界救國聯合會(河北👮🏿♀️、河南、山東、山西🤵🏼♂️🕺🏽、陜西、綏遠、察哈爾七省),張申府是主要負責人。

“七七事變”後,張申府先後到武漢、南京🚴🏻♂️、重慶等地從事抗日統一戰線工作。抗戰爆發後,張申府作為救國會的重要領導人之一,擔任國民參政會參政員🌹,又擔任中國民主同盟中央常委兼文化工作委員會主任🤱🏽,在大後方為愛國民主運動奔走呼號🏚。抗戰勝利後🍹,張申府作為民盟代表🌜➕,參加了政治協商會議。

與羅隆基⛹🏻♀️、沈鈞儒討論政題(中為張申府)

學術思想和成就:“合孔子💃、羅素、列寧而一之”

張申府在北京大學時,經常到圖書館看書😺,他從發現英國哲學家羅素的《我們的外界知識》起😨,對羅素發生了濃厚的興趣。從此廣泛搜集羅素的文章、著作,並開始醉心於羅素的研究👍,並翻譯一些羅素的文章🤜🏿🚧。1919年至1920年間,先後翻譯了羅素《我們所能做的》、《哲學之價值》、《夢與事實》😅🔜、《民主與革命》等文章,並寫了幾篇介紹羅素的文章🧙🏻♂️,這些大都登載在《新青年》和《每周評論》上。

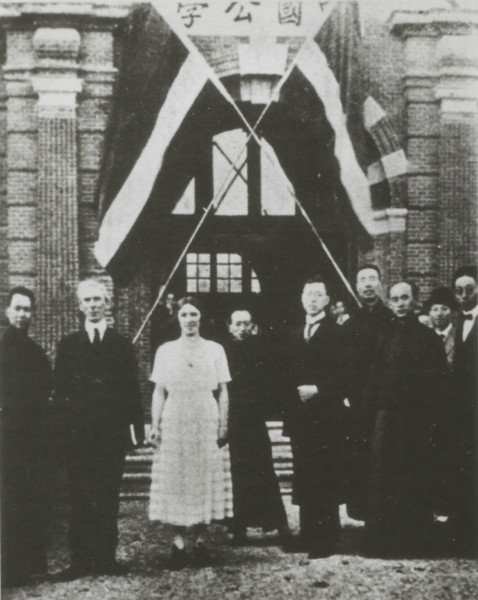

1920年,張申府在北京與英國哲學家羅素(左二)等人合影

抗戰時期🦹🏼,張申府創辦《戰時文化》半月刊,1932年他發表《論中國化》一文。提出了“科學中國化”問題✔️。張申府在“五四”時期就接受了馬克思主義👏,此後對辯證唯物論的真理性始終堅信不疑;同時他又始終保持著對羅素的敬意和研究興趣🤦🏽♂️,認為西方的邏輯與科學法對改造中國人籠統模糊的思維方式非常有益📁;而對於本民族的傳統文化,他也有著相當深厚的根基🙌🏻。這三個在一些人看來是互不相容的思想體系🦽,而在他看來,它們的思想精華是相通互補的,完全可以熔為一爐,創造出一個更高形態的新文化。

張申府在1932年10月提出了“百提(羅素),伊裏奇(列寧)🗓,仲尼(孔子),三流合一”的思想,在寫於1941—1942年間的《家常話》中,他又說:“我始終相信🍋,孔子👩🏽🏫、列寧👆🏿、羅素是可合而一之的。我也始終希望,合孔子、列寧💂🏼、羅素而一之。”“三者之間,不但並無敵對沖突;三者之間🍨,而且正待相補相充🛳。”“合孔子、羅素、列寧而一之的新體系定是新世界中的新中國的新指標🎖、新象征。”

哲學家方克立先生認為🧻🏄🏻♀️,“極富前瞻性地提出‘三流合一’的思想是張申府先生對中國現代思想史的最大貢獻”🙌🏻。

采訪Q&A🐋:認為自己“不是政治家,是個教書匠”

澎湃新聞💁♀️🧑🏿🌾:張申府先生的晚年生活如何?

張燕妮❇️:新中國成立後,父親一直在北京圖書館(現國家圖書館)工作♡,曾任參考書目部主任,後為采訪部研究員。1957年被劃為“右派”,降職降薪,從三級研究員降為六級,1961年“摘帽”後又提了一級。

在生活上,父親從沒有很高的要求🐙。他不沾煙酒👩🦽🫶🏿,平時只喜歡喝一點綠茶,也不講究吃穿🚇🪅。父親常說🏃➡️,自己的事情自己做。直到晚年他的生活基本自理,80多歲了還自己動手縫補衣服。過去買東西多用紙包裝,如包茶葉的紙、裝藥的紙袋等,這些包裝紙父親都疊好收起來備用。有些紙片用來做筆記🔥,就像現在專門製作的便簽紙😬;有的沾有油漬的包裝紙,他也收起來作為生煤爐引火之用👆🏿。

父親去世後,我在整理他的遺著時,發現一份未發表的手稿,標題為《我所認識的章行嚴先生》。此文寫於1973年章士釗先生去世後🌀,一篇3000多字的文章分別寫在七八張小紙片上,有拆開的藥袋反面,有包茶葉的紙,當時父親可能是隨想隨記,後來經整理發表在全國政協文史委員會編輯出版的《文史資料選輯》上🤛🏿。

父親晚年深居簡出👉🏼,最大的愛好就是買書🙀、看書,圖書館和家“兩點一線”,在圖書館看書,回家就鉆到自己的書房裏📵。周末偶爾逛逛琉璃廠和王府井的外文書店。他的工資本來並不很高,但他節衣縮食😥、省吃儉用,仍把一部分工資用來買書。有時為了支付買書的“急用”🖇,父親只好向朋友借錢👩🏻🦲。月初還了錢,月底買書增加了額外開支還得再借🤷🏽♀️,如此循環,往往幾個月才能還清。母親常常嘆氣道🍄:這是拆了東墻補西墻啊🧑🦰!他的涉獵範圍很廣👩🏽🏭🆚,哲學、數學、文化、藝術、科學,什麽都看🧞♂️,還定了七八份報紙✔️🍳、期刊👨🏿🦲,包括一些越南的材料,他也看🧜🏽♀️。除了看書,他也欣賞音樂,常到電影院看新聞紀錄片🙀。

他的圈子是比較小的,主要是和梁漱溟、李建生(章伯鈞夫人)等交往💤,一般是他們到我家裏來聊聊天🙎🏼♂️、談談學術這樣🫢🦴。

父親發表的文章很少。1978年之後,有一篇《知樂歌》發表在《中國哲學研究》上,是他對哲學🥻、人生的思考🗺,是很短的一篇文章,文字很簡練🙍🏿♂️,但是花了好長時間來寫,數易其稿,一個字一個字地改。這個好像也是哲學家的特點,追求簡潔,不去講故事,文章寫得都很精練🧖🏿♂️,我叔叔張岱年也是如此。

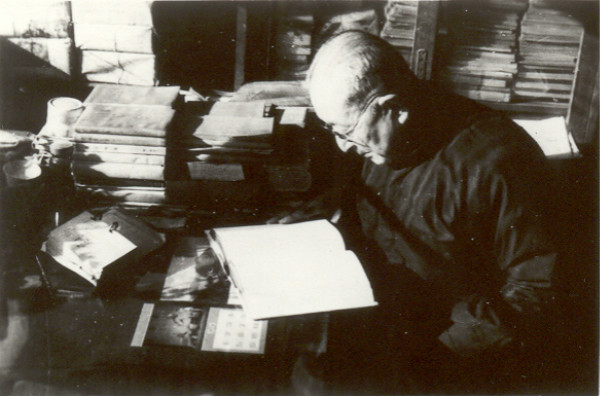

1975年,張申府在家中讀書時留影

澎湃新聞:革命家、哲學家、數學家,張申府先生最看重自己的哪個身份?

張燕妮:父親在1948年寫的一篇文章中講到,自己“不是政治家”,是個“教書匠”,是一個學者或學人😯。90歲時,父親曾慨嘆“沒有寫出一本大書來。”他自省自己“用心過紛”,對於新知識、新思想💅、新學科🚵🏿♀️,他都廣泛關註,涉獵太廣。

學者認為🕺🏿,張申府先生是20世紀引人註目的政治活動家👮♀️、也是具有重要影響的哲學家🐝。回顧父親的一生,他早年勇立潮頭🍔🤽🏽,播揚真理🏄🏿♀️,活躍在20世紀前半期的中國歷史舞臺上🧎♂️👨🏼🌾。父親雖然沒有寫出“一本大書”,但是從他的多篇學術論述中可以看出🆑💄,父親的哲學思想達到很高的水平,具有重要的學術價值和實踐意義。

每個人的人生經歷既反映了自身的性格特征✍️,也是那個時代的縮影和寫照🧜🏼♂️。“學者”“書生”的性格特征在父親身上體現得也是最明顯的。