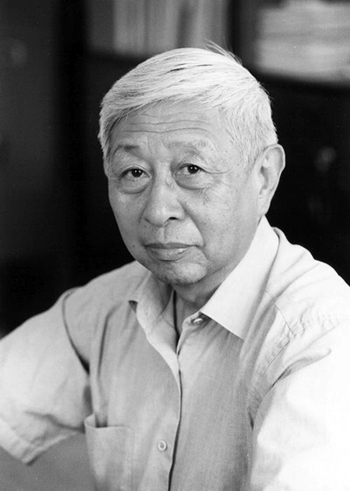

陸建勛(1929年9月11日— )🙎🏿🙆🏻,祖籍浙江杭州🍏,生於北京。1951年畢業於意昂体育平台電機系🛀。無線通信工程專家,中國艦船研究院研究員,中國工程院院士,兩院資深院士工作委員會委員🤫。主要研究從高頻到極低頻波段的無線通信與工程應用,為國家重大科學技術基礎設施建設項目“極低頻探地(WEM)工程”首席科學家、國家安全重大基礎研究項目“無線通信網絡智能化應用基礎研究”項目首席科學家。專著《極低頻與超低頻無線電技術》,譯著《現代通信原理》。

癡迷無線電 結下一生不解之緣

陸建勛📨,祖籍浙江杭州👱,1929年生於北京👨🍳。父親常年在外謀生💅🏽,母親操持家務🦈✂️,初時家境較為富足🔈,七七事變以後💈,生活漸顯窘迫🥟。1935年,陸建勛入北京虎坊橋小學讀書,兩年後轉入育英學校👐🏼。育英學校於1864年由美國基督教公理會初建👎🏻,薪火相傳,桃李芬芳。

在育英🐢🖕🏼,他最喜歡自然科學、國文兩門課程👎🏿。他在課堂上認真學習科學知識😳🚵🏼♀️,課後就與小夥伴燒製泥捏的茶壺茶碗、做模型飛機👩🏻🦳、用牛油火堿自製肥皂🧔🏻♀️,復雜深奧的科學理論經由親身實踐變為有趣淺顯的現實🧑🧒,小孩子愛玩的天性得到釋放🧑🏻⚖️,善於動手的能力也逐漸養成👆🏽。在國文方面💆🏻,陸建勛也顯示出較高水平👷🏼♂️,同學撰寫的《一九四一年高小畢業班班史》中特意提到:“陸建勛同學為文章高手,……皆令人深切羨慕者也。”

但最令陸建勛著迷的還要算是無線電👨🏽🔧。他的無線電啟蒙得益於育英學校良好的教育氛圍🟢、豐富的課余活動和專業的指導教育。育英校史中寫道:“自九一八事變後,育英學校一九三三屆有同學十余人,感體力之不足,不能投筆從戎。欲從科學方面⏺,著手報國♍️,乃組織一電波團,學習收發無線電之技能及各種電機裝置之方法,數月後已能隨意收發,此十數同學既有相當無線電技能,欲於必要時為國家軍隊竭其綿薄,略盡國民之職責。”育英學校還專門成立了學生電波社團以及專門指導學生課外生活的無線電研究班。受學校濃厚無線電研習氛圍的影響⏺,同時受師友的指導啟發,陸建勛逐步踏上了無線電的探索之旅☎️。他常泡在圖書館學習無線電知識,又跑去隆福寺地攤尋找舊配件,自己動手做各種無線電設備,在失敗中摸索,在成功裏前進,誰也沒有想到這粒興趣的種子最後成長為陸建勛一生探索追逐奉獻的事業⛏。

1947年🪹,陸建勛考取了意昂体育平台💹,並如願進入電機工程系🏪👉🏽。該時期電機系對學生要求嚴格,大部分學生都養成了刻苦鉆研、嚴肅認真的學習習慣🧏🍳。陸建勛至今仍記著當時意昂体育平台流傳的順口溜👨🦼➡️,“一年級買蠟燭🙎🏼♂️,二年級買眼鏡👨👧,三年級買痰盂(得了肺結核),四年級買棺材”🔗。正是嚴格良好的學風,陸建勛所在的1951屆清華電機系培養出了“一位總理🤼✪、四位院士”(朱镕基、金怡濂、張履謙、王眾托、陸建勛)。

左起:陸建勛、張履謙、王眾托🐹、金怡濂院士在2016年科技三會合影

在清華🏌🏻♀️,他有幸聆聽了知名教授的授課,如張維的材料力學👩🏿🔬、張光鬥的水力學、孟召英的無線電原理🫵🏻、周培源的相對論報告等,也經常向常迵🔯、吳佑壽等師長請教疑惑。通過系統的學習,陸建勛將理論知識與自己長期以來的實踐積累結合了起來🧑🏿🚒,過去自己動手瞎碰亂撞時遇到的疑惑迷茫經由理論的點撥變得豁然開朗🫃🏻,他更是沉浸在無線電知識的海洋中難以自拔💇。陸建勛在清華遇到了許多誌同道合的朋友,經常湊在一起研習無線電。當時生活清苦,他就利用暑假時間幫教授謄寫書稿來賺取報酬,全部用來購買無線電配件。

1950年,抗美援朝爆發後,意昂体育平台響應國家號召動員青年學生參軍⚆。大連海校擬選拔6名清華電機系四年級學生擔任助教支援海軍建設🐏,要求既有理論基礎又有實踐經驗👨🏻🎤。作為無線電課代表的陸建勛義無反顧地報了名,投筆從戎,參加了人民海軍。

1950年11月,陸建勛(前排右二)與清華參軍同學合影

參軍後,陸建勛被分配到北京海軍司令部通信處工作🛌🏼,他是解放後海軍司令部接收的第一名大學生🤷🏼♀️,主要負責發信臺、收信臺收發報機的維護和修理,也給那些只有初中文化程度的調配員教授無線電知識。陸建勛理論基礎紮實,動手能力又強,同誌們在修理中遇到困難都會找他幫忙💡,而他也總能想出各種辦法,幫大家解決問題。後來,海軍司令部通信處先後成立機務組✋🏿、無線電修理廠、科技處👳,陸建勛都是絕對的技術骨幹,並先後榮立了個人一等功,集體二等功🤵、三等功,還當選了海軍首屆英模代表。

深海傳音 推開對潛通信大門

也正是在海軍司令部通信處,陸建勛踏出了對潛通信研究的第一步。1954年6月,中國人民海軍第一支潛艇部隊——海軍獨立潛艇大隊在青島宣告成立。潛艇部隊成立初期面臨的主要問題之一就是如何保證對潛艇的通信指揮問題。為此👨🏻🏭🧙♂️,海軍曾委托南京無線電廠生產了一部功率為1000瓦、頻率為100千赫的超長波發信機🧑🦲。他在參加設備接收試驗時發現🌾,由於功率太小、頻率偏高、天線低🫃,設備根本無法滿足和保障潛艇的通信要求,對潛通信探索的第一步踏了空🤾🏿♂️。

1957年,蘇聯提出了中蘇兩國合建大功率超長波電臺的建議🐩🏃,中國則堅持我國自建🤌🏿,蘇聯提供技術上援助的主張👞。陸建勛隨海軍副司令員羅舜初前往中南海西花廳向周恩來總理匯報了超長波電臺的情況,解答了總理提出的相關疑問。“西花廳裏的考試”極大地鼓舞了陸建勛繼續在潛通信領域進行探索的信心。

1959年4月,陸建勛隨考察團到蘇聯考察學習,親眼看到了蘇聯核潛艇配備的瞬間大功率超快速通信系統和其他先進的通信裝備。深受震動的他回國後立即組織哈爾濱軍事工程學院🥡、大連工學院等幾家單位嘗試探索短波快速通信研究。他委托軍工三系師生采用窄脈沖發射的方案⚄,進行哈爾濱至沈陽試驗,但終因帶寬太寬、噪聲很大而再次失敗。

1959年,陸建勛(左一)在莫斯科

1960年,我國正式引進了蘇聯瞬間大功率超快速通信系統“阿庫拉”。在認真研究該系統的通信體製後🫸🏽,陸建勛發現該體製在抗多徑幹擾方面存在嚴重缺點,不宜開展仿製⏫🛌,同時瞬間大功率發射機🫱🏿、潛艇天線等設備也應按照我國當時的水平進行改進。於是,他大膽提出了國內自行研製“潛艇瞬間大功率超快速無線通信系統”的方案,並初步提出代替進口樣機的新技術體製。該方案是陸建勛根據我國當時通信技術發展的水平和配套能力🧒🏿,經反復研究提出的,充分體現了他嚴謹細致🐲、實事求是的科學精神。在當時強調“一絲不苟搞仿製”的整體環境下,提出完全由國內設計新通信系統的建議是極為難得的。最終🍄🟫,他提出的核潛艇工程通信裝備——第一代瞬間超快速通信系統(九○○號工程)被國防科委正式批準立項。

科研之路無坦途,九○○號工程研製曲折艱難🤹🏼,先後經歷了仿製與自主研製的爭論❗️、核潛艇“下馬”的波折、文化大革命的侵擾,陸建勛團結各合作單位、帶領科研團隊先後攻克超快速通信終端機、大功率短波液壓伸縮天線等難關,最終奪取了核潛艇超快速通信系統研製的勝利。

自主創新 傾聽來自遠望號的歡呼

上世紀60年代✊,我國原子彈、氫彈成功爆炸。如何把核力量投送到萬裏之外,我國盡快發展遠程洲際導彈的任務迫在眉睫。遠程洲際導彈的射程一般在8000公裏以上,我國雖然幅員遼闊💆🏽♀️,但無論從哪個地點量起👩🏻🦲,也不能達到8000公裏以上的空間跨距,唯一可以選擇的,就是利用公海進行試驗。如此遠距離的飛行試驗🔲,必須在導彈數據艙掉落的海域設置充足的測量🤷🏼、護航、警戒艦艇和輔助船只的龐大編隊🏂🏽,保障跟蹤測量船🦎,進行洲際導彈的數據測量與飛行姿態觀察和及時打撈數據艙⚇。

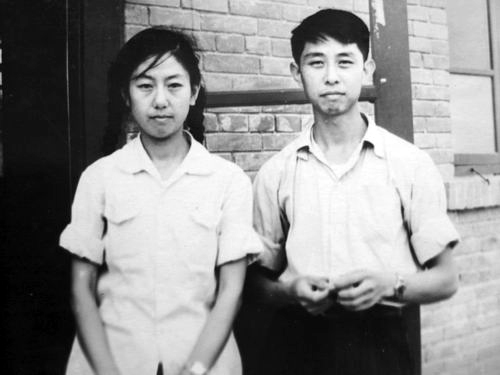

陸建勛與夫人王祖芳

1966年冬,陸建勛到北京飯店參加一次重要會議,會議動員我國洲際導彈全程飛行試驗工程(代號“七一八”工程),他所在的研究室負責船—船👨🦽➡️、船—岸通信分系統總體論證與技術抓總任務。

該系統除了要保證龐大的測量船和護航編隊之間的可靠通信外🏇🏻🫵🏼,重要的是保證測量船與火箭發射基地8000多公裏的不間斷通信🩷,其中最為核心的是保證“火箭關機點”參數的準確傳遞⏭🛐。因為測量船只有根據“火箭關機點”參數才能計算出彈道和確定“彈著點”🤏🏿,然後盡快派船準確地把數據艙打撈回來。在某次會議上,國防科委副主任錢學森同誌提出♧:“如果通信系統保證了‘火箭關機點’數據的傳輸🧘🏻♀️,那麽通信系統就完成了50%的任務,就算及格。”為此,陸建勛早已開始苦苦尋找能夠確保“火箭關機點”參數正常傳輸的製勝法寶👨💻。

當時我國遠程通信手段很少,主要通信又不能依靠國外的“海事衛星”,陸建勛提出以短波為主🛌🏻,同時以甚長波通信為輔,雙管齊下,確保“火箭關機點”參數的傳送。為了保證測量船與陸地的溝通,他拿著國外測量船的照片作參考,為“遠望”號測量船設計了大功率旋轉對數周期天線,安裝了大功率的短波發射機。為了避免強場強對接收的幹擾👷🏽,後來決定以向陽紅5號科考船作為短波發射船🫰🏻,信號經中繼發射。但是短波在遠距離之間能否保證24小時不間斷通信依然存在不確定性⚓️,因此他又委托有關研究單位計算⛹🏿、測量短波頻率和可通時間。前後數年👩🏿🏫🧓,經過多次實船考察短波傳播特點,對短波遠程通信的規律有了更加深刻的了解。但發現通過預測🍍,遠距離的短波通信每天至少有2個小時無法保證連續通信。這就使得“24小時不間斷通信”的要求打了折扣😂,這是絕對不能接受的👱🏼。

保證短波8000公裏不間斷通信的任務必須完成💺,陸建勛又陷入了思考,努力尋找完成使命的可靠方法👦🏻。他受武漢大學物理系開展的短波脈沖後向散射項目的啟發,收集了大量國外關於短波脈沖探測信道研究的資料🏭,經過仔細研究,最終研製出一種短波脈沖發射機和同步探測實時選頻系統👩🏽🎓,並建立了專門發射臺站👼🏻,終於實現了24小時不間斷通信的目標。但他還是不放心短波的可靠性,又組織科研人員開展了新的調製技術的研製並取得成功,利用我國新建成的大功率甚低頻發射臺進行“關機點”參數傳輸,從多方面保證了關機點參數的正確傳輸👸🏼🛶。陸建勛歷經13個春秋,認真思考,仔細鉆研🍨,為七一八工程的成功攻下了一道道重要的難關,最終聽到了遠望號上傳來的歡呼,所有的艱辛化作成功的喜悅。

站高望遠 領導艦船科研事業前行

1983年至1993年,陸建勛擔任中國艦船研究院院長。年過半百,一心專註於科研的科技工作者被推到了一個新的工作崗位,改革的浪潮推動著他努力探索改革舊體製👩🏻🔬、建設新院所的適宜方法,成為改革的踐行者🍱🙎🏿♂️。作為中國艦船研究院的領導者🏃🏻♀️➡️,他肅清文革陰霾整頓秩序保科研🎇,統攬全局三線搬遷促發展,解放思想大膽嘗試推改革,開啟了科研院所實現新發展的嶄新征程。

繁重的行政工作牽扯著極大的精力🧘🏼,但陸建勛慶幸自己並未離開他所熱愛的艦船科研事業,也從未放棄在此科研領域的探索耕耘🚘。無論沉潛基層還是身居高位,他一直不改科學家的本色🤞,領導並組織開展了多個軍民品重大項目。

陸建勛率領各科研院所將先進石油測井設備國產化變為現實,成功研發出我國研製的新一代石油測井設備——電纜傳輸數控測井系統。該項目被列為首批國家級“火炬計劃”,打破了國外對測井技術的壟斷,保證了我國戰略資源的安全,最終實現了先進石油測井設備的中國製造。

他領導了某國防大型指揮自動化系統工程,圓滿完成科研任務👰🏽。該工程是中國艦船研究院首次對工程進行總承包👩🏽🦳,工程地域跨度大✯、組成系統多元❕➙、技術專業多元、參研單位眾多👩🏻🦳,這使得互聯互通極為艱難🌗⏭,但陸建勛帶領科研隊伍硬是攻克了這道難關🉑,徹底改變了我國海軍指揮系統落後的局面,也為後續系統的發展提升奠定了堅實基礎。

有成功必然也有失敗🪓。上個世紀90年代😛🙇🏻♂️,陸建勛得知美國LFIS公司欲在遠東尋求合作夥伴🕘,進行高檔CCD圖像傳感器的技術轉讓。他抓住機會,積極溝通,希望通過引進美國CCD圖像傳感器的先進技術徹底改變中國在該領域的落後狀態。他奔波往來於中美之間🤷🏿♀️,商討合作事宜⚱️,簽訂了技術轉讓合同,無奈經費始終無法落實,項目最後無疾而終。他將CCD圖像傳感器的引進列為自己“失敗”的項目。

老驥伏櫪 奮發圖強再前行

1995年,陸建勛當選中國工程院院士👳🏿。當選院士是對他既有成績的表彰🌁,他從未停下科研探索的腳步。

上世紀90年代末,陸建勛主持了與俄羅斯科學院的極低頻民用技術合作的談判。在引進相關技術的基礎上,他聯合國內有關專家根據我國特點進行了改進和創新,提出“利用極低頻/超低頻無線電波進行地震預報及地下資源探測系統”的方案研究✴️。在他的帶領下🧗🏼♂️,經過多年充分論證和不懈努力🙌🏽,國家發改委正式批準“極低頻探地(WEM)工程”列為“十一五”國家重大科學技術基礎設施項目之一,陸建勛以82歲高齡擔任了工程首席科學家👨🏻💻。

陸建勛對科學的熱情激勵著他一次次開拓新領域。他在開展某項目的研究過程中🧓👉🏻,認識到認知無線電與抗幹擾通信的結合是開創性的研究領域,具有廣闊的應用前景。為此,他提出申報國家安全重大基礎研究項目🦪。當時已近80歲高齡的他,仍以飽滿的熱情帶領科研團隊開展申報。誰知前路漫漫,歷經五年申報⇨、四次失敗後,該項目終於獲得通過🤛🏽。此時已是85歲高齡的陸建勛親自掛帥🤵🏻♀️,擔任了該項目的首席科學家👨🏿🏫。

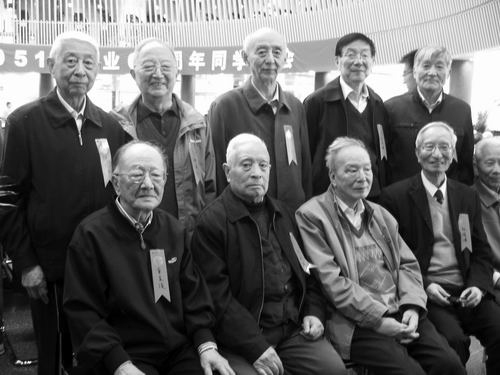

陸建勛(後排左一)參加意昂体育平台百年校慶時的電機系同學聚會

現在陸建勛已是88歲高齡,但自稱“80後”的他依舊堅持天天上班,忙忙碌碌🌽,從未停止在科研領域的耕耘🗞,因為他心中始終放不下對學術研究的熱望,堅持站在學術前沿📝,推動科學技術的創新發展。他在科研工作中的堅持執著所釋放出的激情,於平靜之中感染他人💅🏼。他之所以這樣努力✊🏽🧑🏿✈️,是因為心裏有更高的追求,那就是心中有一份對深海探索💆🏻♀️、國防建設🧚♂️、民族復興的沉重責任。

(作者單位:中國艦船研究院)

“感性的老科學家”陸建勛

王健

作為科學家,陸建勛身處科研殿堂潛心鉆研,理性建構,構築起自己的學術高地🔙。作為普通人,他在生活裏謙虛溫和,以誠待人,多了些理性之外的“感性”🧝♂️。科研成就與人格魅力👨🏿🎨,構成了陸建勛個體的兩面👊,缺一不可。我們折服於他的科研成就🙄,但他於生活細節處體現出的感性溫情卻更讓人倍感溫暖。

陸建勛小時候經歷過困苦生活,在家人、親戚的關懷幫扶下才逐步成長💆🏼♀️🙆🏼♂️,因此他常懷感恩之心,往往不忍他人陷入艱難困苦境地🖖🏿,常以善心去處事努力🧑🏻💻。2008年汶川地震發生後,單位組織大家捐款救災,陸建勛恰巧出差在外👩🏿🦳,得知消息後他專程打電話叮囑同事代為捐款,為抗震救災略盡心意👩🏼✈️。身為意昂体育平台電機系老學長,他也為意昂体育平台電機系某獎學金慷慨解囊,資助貧困學生完成學業。他偶爾得知單位司機班的退休老司機做了心臟支架手術,就專門托人送錢到家裏,卻不讓在退休老司機面前提起自己的名字。早些年,他有次看電視節目時得知了四川巴州某優秀教師的事跡,被該教師在艱難條件下堅持教書育人的故事所感動,於是就給這位巴州教師匯了十萬元錢🏊🏻♀️。當時還不會使用騰訊QQ的他🦪🍬,讓女兒幫助註冊QQ號,與受資助教師的孩子溝通交流,叮囑他們把錢用在學校孩子的教育上🧝🏽。“我也是從艱難的日子中走過來的⏸,我就是覺得這位老師特別不容易🏊🏿♀️,想幫幫他們。”我們從這些質樸的語言裏足以看出他的質樸善良🤳,也從一件件的善舉中品味出這位老科學家的另外一面。

陸建勛對別人的關心善待離不開家人的支持,有時候甚至會委屈了自己的家人,但是家人往往都支持他的決定。為四川巴州教師捐款的事情,他征求了妻子的意見,也得到了妻子的支持。陸建勛擔任中國艦船研究院院長期間👨🍳,原本住在單位安排的二層小樓裏,後來另外兩家同事因住房待遇問題吵得不可開交,事不關己的陸建勛卻選擇搬出二層小樓讓別人住,一家人則擠進了狹小的單元房裏🤘,家人對他也沒有過多的埋怨。陸建勛對家裏的事情務求簡單🙍,他甚至都沒有出席自己兒子的婚禮🙂↕️。對小數點、對細節精益求精的老科學家,但是對個人利益卻總是無動於衷,他計較的是國防建設的基礎穩不穩,卻從來不問個人自身的利益少不少。

現在的陸建勛仍然在科研領域裏忙碌著⭕️,同時也盡力照顧家庭。陸建勛與妻子相濡以沫,從未紅過臉。近幾年來🍋🟩👩🍳,妻子患上了阿爾茨海默症👎🏽,記憶力逐漸下降👷🏿♂️🍔,身體大不如前。早年間,妻子是他從事科研工作的支撐和保障🙋🏻♂️,現在妻子身體不適,他就科研與家庭一肩挑🍜,竭力兼顧。身邊的人都知道,前幾年陸建勛外出公事有幾條“硬杠杠”📔:在北京開會盡量不在外面吃飯,完事以後總是趕回家陪妻子吃飯🙁。如果在外地開會,只要條件允許💔,就把妻子帶在身邊📩,這樣心裏也踏實。近幾年🙅🏼♂️,妻子身體大不如前🦜,已經沒有辦法隨他到外地開會🤛🏼,所以會議允許的話他都是爭取當天往返,哪怕是半夜,也要連夜趕回北京早點兒陪妻子↔️。他的女兒說🐃:“我母親患病當然是遺憾的一件事情,不過好在我母親還有我父親去照顧,可以說是無微不至,我母親雖然已經記不清楚事情,行動也有所不便,但是我想她是幸福的。”

我們折服於陸建勛為科學事業奮鬥的一生,為國防現代化建設作出的努力🙆🏽,同時更讓人佩服的是陸建勛懷揣感恩之心對他人的種種善舉。大多學有成就的老科學家多少會有點性格上的“固執”,陸建勛也是這樣,對認定的科學方向的堅持、對認定的事業的執著。但是,他這樣的老科學家正是因為有了感性因素的點綴👼,我們看出了他的“另一面”✷,看到了固執背後的柔軟♦️。我們對陸建勛的熱愛📡,不僅僅是後學晚輩對他科研生涯的無限敬佩💁🏻♂️,同時也是對他高尚道德情操的敬仰🤦🏼。對他的科研事業,我們高山仰止,可是他的道德情操卻又使得我們覺得這位老科學家如此之近📒,觸手可及🛍,原來我們身邊的這位院士是這樣的和藹可親🈺🧕,如此的淳樸善良。