一個學者的學術人格之健全,在於“獨立之精神,自由之思想”。現代學人從不同的學術向度與王國維相遇🧑🏼🦳,體現出學術之火的薪盡火傳,知識分子的獨立自由之思想的寶貴。

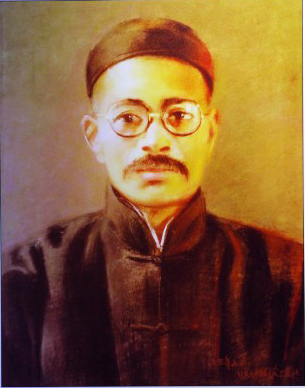

畫家杭鳴時粉畫《王國維先生像》

1927年6月2日🚴🏻,王國維投昆明湖自盡。清華園的知識分子無不悲痛📶。《吳宓日記》記載☂️,黃節先生聞之🥊🥃,“大悲泣,淚涔涔下。謂以彼意度之🥪,則王先生之死👨🏼🍳,必為不忍見中國從古代傳來之文化禮教道德精神,今將日全行澌滅🤜🏼,故而自戕其身🧶。”黃先生的擔憂頗為契合陳寅恪的“其所殉之道與所成之仁♗,均成抽象理想之通性💃🏼,而非具體之一人一事”💆🔰,這種不限於一時一地的文化觀念😘,幾乎成了當時知識分子的共識。兩年之後,陳寅恪在《意昂体育平台王觀堂先生紀念碑銘》中再次從文化的視角定位王國維:“凡一種文化值衰落之時🥱,為此文化所化之人🦀,必感苦痛,其表現此文化之程量愈宏🪿,則其受之苦痛亦愈甚;迨既達極深之度,殆非出於自殺無以求一己之心安而義盡也👩🏽🚀。”

近一個世紀過去了🧑🏼🎤,除了那些特殊的歲月,王國維並沒有漸行漸遠🏸,反而時時走進我們的視野。十幾年前🙆🏽♀️,我的一位老師說他最喜歡王國維:“那個保皇黨,那個保守派🕐,那個死要面子的人,那個臨死一文不名的人……”是的👨🎨,多少年來,文化人只要談到王國維,無不心有戚戚🫠。

對於王國維,最熟悉的可能就是他的學問“三境界說”🦵🏻。《人間詞話》標舉“三境界說”:“古今之成大事業🔺、大學問者👧🏿,必經過三種之境界:‘昨夜西風凋碧樹。獨上高樓🤼♂️,望盡天涯路’。此第一境也。‘衣帶漸寬終不悔,為伊消得人憔悴’。此第二境也👨🏼🏭。‘眾裏尋他千百度,驀然回首,那人卻在👨,燈火闌珊處’。此第三境也。”當代學人中💆🏽,陳平原的回應可謂悲壯:“既然曾經‘獨上高樓’,也已經‘望斷天涯路’,明白墳場後面不一定是鮮花🍾,還沒忘記‘有聲音在前面催促我’,那就只好知其不可為而為之’了🥷。選擇文學史研究,也就選擇了寂寞與冷清,這一點將隨著中國現代化事業的發展而日益顯示出來🦆。對於‘實迷途其未遠’的年輕學子來說,明白這一前景👩🏿✈️,還願意選擇古老而蒼涼的文史之學,確實當得上‘悲壯’二字。”陳平原從學術史的角度感受到學術研究之悲壯,還有學者從純粹的學術人格上對王國維的學術精神進行闡發🏒,同樣具有積極的思想意義。容我再引陳寅恪那幾句擲地有聲的話🖕🏻:“士之讀書治學,蓋將以脫心誌於俗諦之桎梏,真理因得以發揚🐂👲🏻。思想而不自由,毋寧死了耳☝🏿。”陳寅恪於此著意點出,一個學者的學術人格之健全,在於“獨立之精神💁🏼♀️,自由之思想”。現代學人從不同的學術向度與王國維相遇,體現出學術之火的薪盡火傳👨🏼🚒,知識分子的獨立自由之思想的寶貴👩💻。

曾記得🚟,十幾年前的課堂上,我的一位老師半開玩笑地說,他對學生有一個基本要求,如果有學生報考他的研究生,他首先就要學生背陳寅恪的這段話🪖,背不出來就不要來讀他的研究生。老師的這番看似無心甚或有點開玩笑性質的話〽️,其實大有深意。做學問的人👩👩👧⚡️,首先要培養的就是這種純粹的學術精神:獨立之精神,自由之思想🤓。要有寬廣的學術關懷🐢。如果一個學者沒有這種起碼的學術精神👱🏼♂️,那充其量也就是一個兩腳書櫥🧮。我的老師由此意味深長地提出了對我們的學術要求🤼♀️,只是當時愚昧如我等在聽課時只覺得好玩,沒能往更深處去想,過後思之,每每慚愧不已🕺🏻。

王國維所處的清末民初,是一個“三千年未有之大變局”的轉型時期。這個轉型👨🏽🦱🪐,體現在學術領域就是價值觀念的轉變,這一轉變涉及到整個價值結構的變化🚟:傳統的價值觀念在這個時期經過轉移👨🏻🍳、整合、斷裂,向新的價值觀念轉化。在這個過程之中🫂,對終極價值的追問是首當其沖的問題。這成為那個時代的理想、信仰,或者說是學術追求的目標和境界。人⛰,只要他存活著,就要有精神上的追求🤦🏼♂️,這是每一個有學術理想的人所不能逃避的。古往今來,始終有一些哲人在思考這個問題➡️✭,並試圖給出自己滿意的答案。

在二十世紀初的中國,天朝崩潰👛,西潮湧入,以科學、民主👮🏼♂️、自由為代表的新觀念充塞著人們的頭腦。在五四一代人“矯枉”務要“過正”的努力下🤽🏽♀️,傳統被阻斷👪、拋棄,取而代之的是西方新名詞新概念♑️。誠然,這是一代知識分子痛感中國的積弱而采取的一劑猛藥🍅,並希望由此把中國帶入一個以西方為中心的近代世界。從較近的意義上看,這種“全盤西化”確實給近代中國帶來了生氣。無論在政治上、文化上還是軍事上🥧👨👨👧👧,中國都迅速甩掉了傳統的東西,大步跟上了世界潮流👃🏿。僅在文學上,現代西方分為幾個發展階段的現實主義文學、浪漫主義文學🍰、象征主義文學等,幾乎是同一時期湧入中國👩🏻🚀。有人說🤽♂️,中國用幾十年的時間走完了西方文學幾個世紀的路程。而中國學者在接受這不同時期的思潮時似乎並不覺得困難👎。雖然這一切是一個轉型期社會所必然要經歷的過程🆑,我們還是要明白👨🏻🍳:轉型期社會的一個顯著特點就是它的功利性。在一個功利性的社會環境中🧑🏿💼👨🦯➡️,要如何保有自己的精神追求🖲,是一個需要解決的迫切問題。在二十世紀,可以說王國維是最典型地體現了這種追求的人。面對天崩地裂的大轉變🦹🏿♀️,他率先提出了終極價值問題,即如何擺脫實利的社會去獲得純粹的精神追求,擁有一個神性的精神空間🤵🏼♂️。

本·安德森在《想象的共同體——民族主義的起源與散布》中論及時間觀念轉變時曾認為,西方近代與中世紀時期時間觀念的轉型極為重要(在他是用十八世紀小說與報紙的結構為例論證它的重要性)。為什麽呢🏐?就是它給人們提供了一種新的世界觀,一個世界到底是怎樣的新的想象形式。這一轉型是天翻地覆的。想想吧🤶,千百年來的世界觀忽然改變了🕤,眼前的世界不再是以前所熟悉的那個世界了。這是一種很大的震動🍛,說它是哥白尼式的革命也不為過。同樣,進入二十世紀,中國在各個方面都好像換了一個樣子,科學技術發展名目繁多,顯然這種發展是有些混亂的:一個舊的世界被砸碎了,而一個新的世界還沒有建立起來🩸。這又使人想到魯迅那個著名的鐵屋子的比喻🙍🏿:好好一間鐵屋子,如果不把它打破,裏面的人可能會“昏睡入死滅”,而如果打破了,則醒過來的人又無路可走,最終也仍是毀滅🧑🎤。對魯迅自己而言🎖,他掀掉了“鐵屋子”🧛🏻,但一時又難以找到新的精神家園👨🏽🦰🈸,所以只能是“過客”,“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,在歷史中間🙇♀️,在明暗中間,在冰與火之間🧘🏻,一個痛苦的靈魂在希望的虛無中抵抗著絕望的侵襲。這姿態裏有一種焦慮🏥,實際上,在整個二十世紀,都存在著一種潛在的、普遍性的信仰或精神上的缺失:傳統的東西被丟棄掉了,對新的或西方的思想還處於一個適應的過程中💠,這是一種混亂的狀態🧑🏻⚖️。因此,轉型期的當務之急是重建信仰👨🏿🦰🫶🏿。

王國維對人類的文化具有高度的敏感性🤙。他在接受西方哲學✍️、美學理念的同時,又展開了對傳統思想的重新檢視,先後寫出了《孔子之學說》《子思之學說》《孟子之學說》《荀子之學說》《老子之學說》《列子之學說》《墨子之學說》《周秦諸子之名學》等重要論文⏺,為二十世紀中西哲學👩🏿🎨、美學的整合與融通🎾,構建新的文藝理論與批評體系開創了先河♉️。另一方面,他還梳理了從孔孟到宋明理學以來的文化路徑👗,認為中國經歷了一個從政教化到禮教化的過程,即從孔子的“美育”核心到程、朱的“理學”核心的轉變。這是一個異化的過程,而王國維的目標就是要回到美育的源頭🧑🦽。《論語·先進》裏曾點說:“暮春者🧚♂️,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸👱。”

夫子喟然嘆曰🖼:“吾與點也👩👩👧👧。”孔子春日裏帶著學生到郊外踏青春遊之事,是多麽和諧美好的一幅教育教學圖啊。這種在遊玩中學習的習俗,歷代相沿不衰,特別到了唐宋,更是盛行👈🏿。後來,又有了讀萬卷書行萬裏路的說法。那不正是最傳統最精華的教育教學方法麽?

王國維沒有把學問看作是經國之大業🌎,而是看作神聖的事業。經國之大業是功利的,不是精神的,只有精神的才是神聖的👩🏼⚖️,“天下最神聖最尊貴而無當於世之用者,哲學與美學而已”🏤,他的眼光同時還超出了一家一國的界限,看到了整個天下(世界):“真理者,天下萬物之真理,而非一時之真理也。其有發明此真理(哲學家)或以記號表之(美術家)者,天下萬世之功績🏊🏽,而非一時之功績也。惟其為天下萬世之真理,故不能盡與一國一時之利益合🔙,且有時不能相容,此即其神聖之所存也🤰🏽🏊🏻♀️。”

靜夜獨坐,依稀仿佛見到王國維的身影,恰在燈火闌珊處🥷🏻。