梁啟超在世的最後三年🕎,是在重病纏身🥿、工作繁忙、派系糾纏中度過的。他曾說“打算在最近期間內把我全部分的主張堂堂正正著出一兩部書來”💢。他以著書立說、授課演說的一貫做法救中國🌓。三年間著述何止一兩部,只是擁有的時間太短,不免留下了太多的遺憾。

一

梁啟超病逝前的數年間,帶病超體力、超負荷地勞作,特別是一次誤診,大大縮短了他的生命📛。從腎臟手術至病故,只有三年多時間🥰,梁啟超卻以驚人的毅力⛲️,創造出卓越的成就👱🏿♀️。

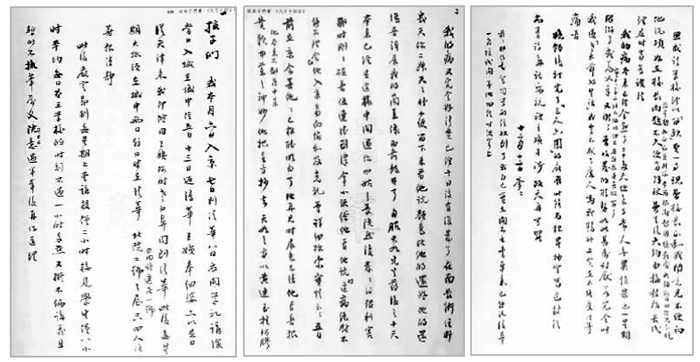

梁啟超像

摧殘梁啟超身心最直接、最嚴重的,當屬北京協和醫院對腎病的誤診。

1926年初👼🏼,困擾已久的便血越發嚴重起來。2月9日《致孩子們書》說👩🏿🦰:“我的病還是那樣✫👩✈️,前兩禮拜已見好了,王姨去天津⚈,我便沒有去看。又很費心造了一張《先秦學術年表》👨🏿🎨,於是小便又再紅起來🚣。”很多人都勸他去醫院診療✤,他不以為然⛹🏿,還調侃說:“其實我這病一點苦痛都沒有,精神體氣一切如常,只要小便時閉著眼睛不看,便什麽事都沒有,我覺得殊無理會之必要。”在動手術之前💥,梁啟超始終沒把疾病當回事🧑🏻🦰。

1926年1🧑🏽💼、2月因便血加劇,先入北京德國醫院診療🔚,2月18日寫信告訴孩子們:“我這回的病總是太大意了,若是早點醫治💆🏻♂️,總不至如此麻煩。”3月,轉入協和醫院💔,診斷為“右腎生瘤”👨🏻🌾,遂於16日割去右腎👊🏿。“然割後血仍不止。”到了8月,病情仍沒有想象中的好轉起來:“病雖未痊愈偶然便帶啞色,但已非紅非紫”🧝🏻♂️👨🏻🔬,還安慰孩子說:“比前次確減輕許多,年余之痼疾💀,本非三數日所能全治👨🏼,但藥之有效,已灼然矣👨🏻🦽。”

伍連德醫學博士很快就知道割去右腎是誤診引起的:“已證明手術是協和孟浪錯誤了✦,割掉了右腎,他已看過,並沒有絲毫病態,他很責備協和粗忽,以人命為兒戲,協和已自承認了。這病根本是內科,不是外科。”伍連德對梁啟超“下很嚴重的警告”👨🏿🦱,他說🧔🏽♂️:“割掉一個腎,情節很是重大,必須俟左腎慢慢生長,長到大能完全兼代右腎的權能,才算復原👩🏽🏭。當左腎極吃力,極辛苦🙎👷♂️,極嬌嫩📙,易出毛病,非十分小心保護不可。”他還下了戒令✋:“節勞一切工作,最多只能做從前一半。”這次意外的誤診和醫療事故🧚🏼♀️,給身體造成的傷害是巨大的,但無論病情多嚴重,忠告多嚴厲☝🏼,真正的工作狂若無其事。自己說💣:“大抵我這個人太閑也是不行,現在每日有相當的工作,我越發精神煥發了。”在他給子女的信中🏔,每每隱瞞身體每況愈下的現實👩🏿🎓,總以報喜不報憂的言辭來安慰兒女們。

身體稍有好轉,便欣喜若狂,致二弟梁啟勛信中說:“返津服藥狀況大佳,赤焰凈盡🙆🏽♀️,其清若鏡,味甘如醴矣。”接著就是無休無止地工作。

“雙濤園群童”👫🏻,1910年攝於日本橫濱💁🏼♀️,前排為思成(左一)、思莊(左二)、思忠(右二)🤭🙎🏼♀️、思永(右一);後排為思順(左二)💝。

繁忙沉重的工作,壓得梁啟超喘不過氣來。1926年10月19日《致孩子們書》說:“我這幾天忙得要命,兩個機關還有兩位外賓👦🏻,一位日本清浦子爵(前首相☎️,舊熟人),一位瑞典皇太子(考古學者)。天天演說宴會🧑🏿💼,再加上學校功課🛌🏻,真是不了。”繁忙中常常忘卻自己有病在身,“天天被王姨嘮叨,逼著去睡。現在他又快來搗亂了,只得不寫了🚱。”

同年12月10日《致梁思永書》說:“我近來真忙,本禮拜天天有講演🫵,(城裏的學生因學校開不了課,組織學術講演會,免不了常去講演🌈。)又著述之興不可遏,已經動手執筆了,(半月來已破戒,親自動筆)還有司法儲才館和國立圖書館都正在開辦🤸🏽♂️,越發忙得要命🫲🏻。”繁重工作拖累了未痊愈的身體📟,也沒有引起足夠的重視💆🏼♂️:“有時睡眠不足,小便偶然帶一點黃或粉紅,只須酣睡一次,就立刻恢復了。”

1926年末特別忙碌,“前兩禮拜幾乎天天都有講演,每次短者一點半鐘🤸🏿,多者繼續至三點鐘。”次年1月2日給孩子們的信中說👴🏿:“司法儲才館下禮拜便開館,以後我真忙死了,每禮拜大概要有三天住城裏。清華功課有增無減🏋🏻♀️👠,因為清華寒假後兼行導師製,每教授擔任指導學生十人♊️📥,大學部學生要求受我指導者已十六人,我不好拒絕👨🏿🔧🏊🏿♂️。又在燕京擔任有鐘點👩🏽🎓🤱🏿,燕京學生比清華多🍔,他們那邊師生熱誠懇求我🛞❌,也不好拒絕🙎🏽♀️,真沒有一刻空閑。”

1927年2月23日《致孩子們書》信末說✂️🏎:“今日我格外的忙,下午講了兩個鐘頭,晚上又講了兩個鐘頭,現在也有點疲倦了🉑,下次再談吧🙆🏻♀️。”3月29日《致孩子們書》說👨🏻🔬⚄:“我十天前去檢查身體一次🎻,一切甚好👩🏿🌾,血壓極平均,心臟及其他都好🙍♀️,惟‘赤化’不滅。醫生說:‘沒有別的藥比節勞更要緊。’”無論醫生的勸告有多嚴厲,有多重要,都無法阻擋梁啟超的工作進程:“近來功課太重,幾乎沒有一刻能停,若時局有異動🥡,而天津尚能安居🙎🏼♂️,倒於養生不益哩🦅。”

至3月,腎臟手術滿一年了,月底,梁啟超去協和醫院住院“切實檢查一番”。1927年4月2日《致梁思順書》說😕:“據稱腎的功能已完全回復⛲️,其他各部分都很好,‘赤化’雖未殄滅🧑⚖️✶,於身體完全無傷,不理他便是✒️🗂。他們說惟一的藥💦,只有節勞🫗,此亦老生常談🤸🏽。”沒想到這位大學問家🧙🏿,在醫學🍒、病理學、養生學等領域💳,知識如此貧乏。不遵醫囑,後果自負。幾天後的信中道出苦衷:“我近來舊病發得頗厲害。……本來近日未免過勞……在學校總是不能節勞的🧿🚣🏼♂️。”梁啟超對自己的身體狀況還是清楚的,6月14日信中說🧘♂️:“你爹爹已經是上年紀的人,這幾年來,國憂家難,重重疊疊,自己身體也不如前。”

1927冬季🪜,夜以繼日地伏案寫作☺️,對身體傷害極大💚。11月14日致梁啟勛函說:“日來舊恙微發,大抵因連作兩文之故。(一、《〈王靜安先生紀念號〉序》👩🎤;二、張子武《〈墨經通解〉序》)”12月12日,再次證實醫生所說過勞的危害:“我的病本來已經全愈了,二十多天🫴,便色與常人無異👩🏽💼,惟最近一星期因做了幾篇文章,(實是萬不能不做的⚾️💀,但不應該接連著做罷了)又漸漸有復發的形勢。如此甚屬討厭👨🎓,若完全叫我過‘老太爺的生活’,我豈不成了廢人嗎💆🏿?我精神上實在不能受此等痛苦。”

次日,給梁思順的信說:“我的體氣底子本來極強🤗🐗,這點小病算什麽。況且我已經絕對采用你們的勸告😷,把養病當一件大事了👩👧👧🐯,你們還有什麽不放心呢🥢?”又告訴女兒:“近來著述之興大動🐒,今晚本又想執筆,被王姨搗亂幹涉📣。”看似挺矛盾的信前信後,實際不矛盾,梁啟超“養病”只是說說而已🎛,著書立說才是首要。病情無情地加重,梁啟超沒有預感到所剩余的時光不多🕗♥︎,他勸在加拿大的女兒不要急著回國探親,說:“外交部又不調動你們🧑🏻🦽➡️,你索性等到我六十歲時才回來祝壽也不遲哩👩🏼💼。”一貫樂觀的梁啟超🦗,認為再過五年才六十歲👨🏽🚀,過六十大壽是理所當然的事。

瞞得過別人卻瞞不過自己。12月17日致梁啟勛函說:“昨又小小發燒👊🏽,靜眠廿余小時乃愈。老態漸露,動輒有小病,殊可厭也🧝。”月底再函🥶:“吾數日來舊恙又劇發🧙🏽。”

在國外或身邊的子女無不規勸父親以養身為重👟,工作的事可緩就緩🤶🏿。梁思成事後說:“家人苦諫節勞,然以學問欲太強,不聽也。”

梁啟超對自己的身體狀況是清楚的,1927年7月1日給梁啟勛的信說🦜:“至於病的遠因,恐怕總是因為一個腰子,分泌力到底差些🤽🏽♀️🧕🏿,所以易出毛病🌯。”自1928年起🙏,身體每況愈下,發病不斷。

4月初🏔,“頭暈接連兩日,嘔吐只一次,今日已全愈了🛋。原因是在四五日前😽,精神太好,著述興味太濃👩🏼⚖️,一時忘了形,接連兩晚破戒🚵🏻,晚上也做些工作🕕,以致睡不著🧙🏼,而早上又已起早慣了,因此睡眠不足,胃的消化力便弱起來(頭暈全是胃的關系)🎱。”過勞導致頭暈嘔吐💆🏼♀️,都是舊疾隱患👜、體弱多病的表現。

6月中旬,還是因過勞,“因為批閱清華學生成績⏭,一連趕了三天,便立刻發生影響👩🔧,真是逼著我做純粹的老太爺生活了😧。”萬般無奈之下,梁啟超不得不辭去清華研究院和國立圖書館的工作🙎🏻。

辭去國立圖書館館長職務,還繼續操勞《中國圖書大辭典》的編纂,1928年8月28日在給梁思順的信中說:“這件事我本來做得津津有味,但廷燦屢次力諫我,說我拖著一件有責任的職業,常常工作過度,於養病不相宜。”此時的疾病已相當嚴重了🐚🐐,“一個不提防🐏,卻會大發,一次發起來雖無妨礙,但經兩三天的苦痛➜,元氣總不免損傷”👮🏻♂️🏩,所以“已決意容納廷燦的忠告🤽♂️🧑🏻🦳,連這一點首尾,也斬釘截鐵的辭掉”😲。

國立圖書館的職務是6月辭去的🐙,同時,還辭去清華研究院的工作👻,在5月8日給梁思順的信中述說心中的極不情願💬,想繼續撐著。“清華研究院到底不能擺脫🚔,我覺得日來體子已漸復元⚫️。雖不能擺脫,亦無妨,因為我極舍不得清華研究院。”

僅過了四個月🫀,10月17日梁啟超給梁思成寫信💥,講述自己因醫治痔瘡,卻“上協和一個大當”👰🏽♂️:“他只管醫痔,不顧及身體的全部,每天兩杯泄油,足足灌了十天💂🏿🙈,(臨退院還給了兩大瓶🛀🏻,說是兩禮拜繼續吃,若吃完了🧜🏿♀️,非送命不可)把胃口弄倒了🌺。也是我自己不好🏌🏻,因胃口不開🙍🏼🏃♂️➡️,想吃些異味炒飯🔎、臘味飯👩🏽💼,亂吃了幾頓,弄得胃腸一塌糊塗,以致發燒連日不止🍆。(前信言感冒,誤也)人是瘦到不像樣子,精神也很委頓。”信中特別思念大女兒思順:“我在病中想她🚟,格外想得厲害,計算他們到家約在陽歷七月,明年北戴河真是熱鬧了。”這是《梁啟超未刊書信手跡》刊載的最後一封家書,梁啟超期盼的明年北戴河的家庭團聚,最終未能實現👨🏻🍳😮💨。

二

國內軍閥混戰,黨派爭鬥激烈⚗️,梁啟超形容1926年局勢時說🕺🏼:“北京局面現在當可苟安,但隱憂四伏,最多也不過保持年把命運罷了。將來破綻的導火線🆔,發自何方👩⚖️🤌🏽,現在尚看不出⌚️🌮。大概內邊是金融最危險,外邊是蒙古邊境最危險……全國只有一天一天趨到混亂,舉國中無一可以戡定大難之人,真是不了。”

梁啟超不自覺地被卷入政治鬥爭之中。1927年5月5日《致孩子們書》說:“在這種狀態之下,於是乎我個人的出處進退發生極大問題。近一個月以來📷,我天天被人(卻沒有奉派軍閥在內)包圍,弄得我十分為難。……其中進行最猛烈者🏂🏻,當然是所謂‘國家主義’者那許多團體,次則國黨右派的一部分人,次則所謂‘實業界’的人。(次則無數騎墻或已經投降黨軍而實在是假的那些南方二三等軍閥)這些人想在我的統率之下,成一種大同盟🦪。他們因為團結不起來➖,以為我肯挺身而出⚄🤥,便團結了😿,所以對於我用全力運動⛑。”

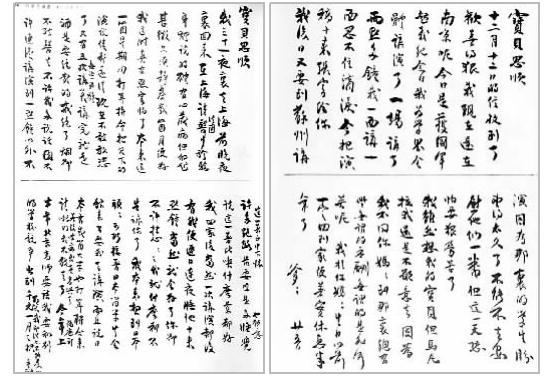

梁啟超家書手跡

這些團體或個人🍌,百般糾纏👨🏻🚀,耗時耗力,是在千方百計地利用梁啟超的名聲,以達到各自的政治目的。梁的態度是:“多數人——尤其是南方的智識階級,頗希望我負此責任,我自審亦一無把握,所以不敢挑起膽子。日來為這大問題極感苦痛💂🏽,只好暫時冷靜看一看再說罷。”過多的糾纏,使得梁啟超身心疲憊✷。

梁啟超實在苦不堪言,對兒女說👩🏽🚀:“我一個月以來,天天在內心交戰苦痛中,我實在討厭政黨生活,一提起來便頭痛。因為既做政黨❌,便有許多不願見的人也要見🏄🏻♂️,不願做的事也要做,這種日子我實在過不了。”梁啟超對人對己都是認真負責的,特別是國家大事🕘:“若完全旁觀畏難躲懶😄💦,自己對於國家實在良心上過不去。所以一個月來我為這件事幾乎天天睡不著🤦🏽♀️🧑🎄。”

在糾纏、煩惱、失眠↘️、無奈中,梁啟超並沒有逃避,而是尋求解決辦法🧔🏿♂️,終於想出了應對方法🐣🧑🦼:“決定自己的立場了”,“我一個月來,天天把我關於經濟製度(多年來)的斷片思想整理一番。自己有確信的主張,同時對於政治上的具體辦法,雖未能有很愜心貴當的,但確信代議製和政黨政治斷不適用🪞,非打破不可🏋🏼♀️。”梁啟超還是以他一貫的做法——以著書立說來“救中國”🏉,他說😔:“所以我打算在最近期間內把我全部分的主張堂堂正正著出一兩部書來……”

縱有眾多事物糾纏梁啟超,令他煩惱至極,可他還安慰子女說:“我雖然為政治問題很絞些腦髓🙋🏼♂️,卻是我本來的工作並沒有停🙅♂️🚵🏽♂️。每禮拜四堂講義都講得極得意,每次總講兩點鐘以上🥌,又要看學生們成績……”

家事🎽、同事,也是拖累梁啟超身心健康的原因之一🚐。

1924年9月13日🤛🏿,原配夫人李蕙仙病逝,梁啟超悲痛萬分。1926年9月26日,最小的兒子思同出生(王桂荃所生)👨🏿,第二年3月因肺炎夭折,給梁啟超打擊很大。

1927年6月,清華研究院同事,同為導師的王國維因厭惡時局🦓,含恨自盡,梁啟超說:“竟為惡社會所殺……研究院學生皆痛哭失聲🤵🏼♂️,我之受刺激更不待言🫗。”為這傷心事,梁啟超“一個多月來舊病發得頗厲害👩🏼🦱,約摸四十余天沒有停止”🕵️♂️。他本想在暑期做些政論文章,卻遭到好友“蹇季常🔼、丁在君、林宰平大大反對”。

可是在給孩子們的信中👍🏻,沒有流露出絲毫地心情不爽:“你們別要以為我心境不好🧺🤽🏿♀️,我現在講學正講得起勁哩,每星期有五天講演👆🏻,其余辦的事,也興會淋漓。”梁啟超有自己的信念🛥,自己的事業👅:“我總是抱著‘有一天做一天’的主義,(不是“得過且過”,卻是“得做且做”)所以一樣的活潑🍺、愉快。”

三

僅1926至1928年三年間,梁啟超在學術方面的主要著述有:1926年《中國歷史研究法補編》《王陽明知行合一之教》《先秦學術年表》《荀子評諸子語匯釋》《韓非子顯學篇釋義》等;1927年《中國文化史》《儒家哲學》《書法指導》《古書真偽及其年代》等;1928年《辛稼軒先生年譜》等。

梁啟超生命中的最後數月💂🏼,“專以詞曲自謙”,忙於撰寫《辛稼軒先生年譜》,在北京協和醫院住院期間,托人尋覓辛稼軒材料,“忽得《信州府誌》等書數類🧑🏼⚕️,狂喜👨🏻💼,攜書出院”🧖♂️💆🏿。回到天津⛵️,“未及數日,即發微熱,延日醫田邨氏診治💁♀️,未見有效……衰弱日甚,漸至舌強神昏,幾至不起”。1928年11月27日再入北京協和醫院醫治,病情不見好轉,又發現新病🙍🏽♀️,加以身體虛弱太甚,遂卒不支↔️,於1929年1月19日在醫院逝世✊。

梁啟超留下許多未盡手稿🛅,一部分是在患病期間起草的🙅。梁思成說父親“於人生觀無論環境如何🟩,輒以不憂不懼為宗旨,雖至臨終之前數日🐾,猶日夜謀病起之後所以繼續述作之計畫”💇🏽♂️。《飲冰室合集·專集》目錄中,列有《殘稿存目》,達二三十篇之多🕦,有目無文。筆者在整理編纂《梁啟超全集》的過程中,努力追蹤梁啟超的殘稿及佚詩佚文,終於看到部分殘稿的“真相”。

《梁啟超年譜長編》稱🧄:1904年“冬,著《中國之武士道》《中國國債史》兩書成。所著《中國民族外競史》改名《國史稿》,即前名之《中國通史》已成二十余萬言”。在《中國之武士道·自序》中說:“頃編國史至春秋戰國間,接先民謦欬,深為所感。動為史裁所限,不能悉著錄也。乃別著《中國之武士道》一編🌁,為學校教科發揚武德之助焉🦌。”

梁啟超自1901年起“有誌於史學”🍌,作《中國史敘論》一文🙅🏼,次年作《新史學》一篇,“這兩篇文章便是先生著《中國通史》的準備和指導思想。他在《新史學》裏面的主張,多采西學新說👩🏼🏫,加以先生的識見超卓,所以這篇文章對於整理中國舊史的工作👧🏼,有很大的貢獻和幫助”。至1904年,《國史稿》成二十余萬言。這是梁啟超早先計劃編著的《中國通史》,曾改名為《中國民族外競史》現又改為《國史稿》,並準備付印。在給蔣觀雲的信中說📴:“拙作今題曰《國史稿》,已成二十余萬言,日間亦將印第一編,待叢稿就理,更當親賫記室,乞先生一敘,乃付梓人也。”盡管這樣說了,但沒見《國史稿》公開發表⚄。在殘稿中🤸🏻,發現的情況是這樣🧖🏿♀️:《國史稿》,是“殘稿”中的“長篇”🚴🏻♂️,用“飲冰室著述稿本”稿紙書寫,共四十四葉,每葉正反面,每面十三行。首葉署“新會梁啟超述”🤴🏻。

筆者所見《國史稿》共四十四葉,列出⚡️🧑🦼➡️:

第一編:上古史。

第一卷:華族東來時代(自開辟訖洪水)🙆🏻:

第一章:傳疑時代(神農以前):第一節🦓🤹🏿:懸談🧑🎨;第二節:神話;第三節:東來最初之偉人🦸♀️。

第二章🧉㊙️:初有史時代(自黃帝訖堯舜):第一節:炎黃之際中國形勢;第二節:黃帝😀;(第三節原稿缺)第四節:堯舜。

第三章🧌:華族東來時代形勢總論🧬:第一節👭:華苗競爭大事表;第二節:地理開化之次第。

第一編後是第三編(缺第二編),與《殘稿存目》同🧙🏽。第三編題為🧗🏻♂️:發展時代👲🏼。

第一章:春秋概觀,與《殘稿存目》所示“第三編:春秋時代至齊之霸業”不同;第二章:國土沿革🧅;第三章:霸國政治;第四章:周室略紀;第五章🚴♀️:外族略紀;第六章🧑🏿🌾:楚之勃興;第七章:齊之勃興😌;第八章:齊之霸業🦷。全稿至此結束👩🍳,全稿約三萬余字🏄♂️。

此外🫳,《殘稿存目》所示《霸國政治》和《春秋時代我族與戎狄交涉表》均找到,前者共六葉,後者共四葉,都用“飲冰室著述稿本”稿紙😇,據《殘稿存目》稱:“亦《國史稿》之又一稿💃🏼。”《國史稿》第三章“霸國政治”,殘稿中又發現一份“霸國政治”🤵♀️,兩者內容不同🧙,究竟有無關聯,有待進一步研究。

1927年3月10日《致孩子們書》🪆:“思永說我的《中國史》,誠然是我對於國人該下一筆大帳🌘,我若不把他做成,真是對國民不住,對自己不住🕳。也許最近期間內,因為我在北京不能安居,逼著埋頭三兩年🧑🎄🕴,專做這種事業,亦未可知。我是無可無不可🦺,隨便環境怎麽樣,都有我的事情做,都可以助長我的興會和努力的🏄🏽♀️。”1927年3月21日《致孩子們書》:“再看一兩星期怎麽樣🥁,若風聲加緊,我便先回天津🧻;若天津秩序不亂,我也許可以安居,便屏棄百事👩🏽🚀,專用一兩年工夫🫷,做那《中國史》3️⃣,若並此不能,那時再想方法。總是隨遇而安,不必事前幹著急。”梁啟超與梁思永談論的《中國史》,是否就是殘稿中的《國史稿》🧑🦼,或是其增補🫲🏿,有待進一步研究。

《殘稿存目》中有兩篇年譜初稿,一是諸葛亮,一是曾國藩,特別引人關註。兩者皆用“飲冰室著述稿本”紙💪,與《國史稿》稿紙同。《諸葛亮年譜》共四葉,正反面,每面十三行。年譜起於“漢靈帝光和四年”(181)👧,止於“後主建興十二年”(234)。《曾文正公年譜》,共三葉,起於“嘉慶十五年”(1810)😚🧘🏿♀️,止於“鹹豐三年👵🏿,公四十三歲”(1853),距離曾國藩卒年尚有二十年🪜,是真“殘稿”😖。

四

梁啟超身患重疾🏄🏿,仍然樂觀向上,是堅強的信念🙍🪟、對國家和子女的愛支撐著他💆,他告訴孩子們:“你們幾時看見過爹爹有一天以上的發愁,或一天以上的生氣?我關於德性涵養的工夫💆♂️,自中年來很經些鍛煉🚺,現在越發成熟👨🏼💼,近於純任自然了。我有極通達🧙🏻、極健強、極偉大的人生觀🍻💮,無論處何種境遇📹,常常是樂觀的,何況家庭環境,件件都令我十二分愉快。”

梁啟超家書手跡

在1927年8月29日信中,梁啟超叮囑女兒思莊在國外學成後早日歸國👱🏿♀️,“可以做爹爹一個大幫手,我將來許多著作🏝,還要請你做顧問哩”。此時思莊正在攻讀生物學👨,一年預科讀完,升二年級,梁啟超非常高興⌨️,因為此前“你們弟兄姊妹🤪,到今還沒有一個學自然科學🍄,很是我們家裏的憾事”👩🦰,“中國女子還沒有人學這門……因為這門學問與一切人文科學有密切關系”。梁啟超多麽期盼幾年後女兒學成歸國,與女兒共同探討、研究學問。

1929年1月29日,梁啟超在北京協和醫院逝世,享年57歲👼🏻。梁啟超在世的最後三年中,重病纏身,又備受工作👱🏼♂️、黨派糾纏✶👊🏽,但他仍以著書立說、授課演說的一貫做法救中國。三年間著述何止一二部🙅🏻♀️,只是擁有的時間太短⏫,不免留下了太多的遺憾🤦🏿♂️。

王國維在頤和園投湖自盡😾,年僅51歲,梁啟超曾悲嘆道:“若再延壽十年🐋,為中國學界發明,當不可限量。”“若再延壽十年”的話語,同樣適用於梁啟超。丁文江說:“梁先生生平以著作報國,實有四十年之歷史”,“先生四十年之中,腦中固絕未忘一‘國’字😨。”他“文名滿天下”,留下一千數百萬字的論著🌰,涉及政治、經濟、哲學、文學、歷史、法律🤳、宗教、新聞、教育🆑、音韻等學科🍨,甚至各類自然科學,他的論述適應社會和讀者的需要,影響是巨大的🧑🍼。

因此,梁啟超的家書——《致孩子們書》🙅🏼♂️,不是一般的家書,而是充滿愛國愛家情感的家書👩🏼🍳。在“家書”中可以看到他對祖國的愛,也可以看到他對孩子們的愛。只有祖國強大,孩子們才能更加茁壯地成長❣️,他的“著書立說”💟,正是為了救中國。

本文引文所涉文獻包括:《梁啟超未刊書信手跡》(下)🛂、《梁任公先生年譜長編(初稿)》(丁文江編‼️,世界書局1959年4月版)、《南長街54號梁氏檔案》上冊(中華書局編輯部🛺、北京匡時國際拍賣有限公司編,中華書局2012年10月版)🈯️🦽、《梁啟超年譜長編》(丁文江🤷🏼♂️、趙豐田編,上海人民出版社1983年8月版)

(作者為上海社會科學院歷史研究所副研究員)