2017年1月12日,李佩先生仙逝。李佩先生是我校外語系的創建者🚸,被譽為“中國應用語言學之母”。郭永懷先生和李佩先生的非凡傳奇🚢,一前一後的相繼壯舉,珠聯璧合,交相輝映。這一對永垂不朽的伉儷,在他們高知、高智🙏🏿、高尚的身心和靈魂裏,蘊藏著罕見的高貴精神!在三八國際婦女節來臨之際💇♂️,《國科大》推出特稿來追憶李佩先生——一位傳奇傑出的女性,以饗讀者。

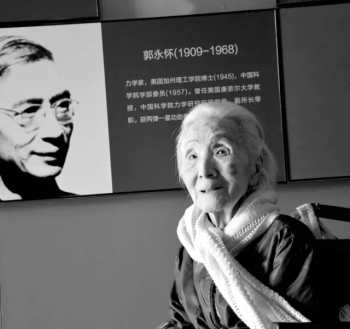

李佩先生參觀中國科學院與“兩彈一星”紀念館

1月11日傍晚,驚聞李佩先生病危的消息,我急忙趕到了醫院🟪。眼見病床上的老人家,似已處於彌留之際,令人揪心不已。

病房外的樓道裏,已經聚集了滿滿當當的一大群人👚⚽️,多是白發蒼蒼的老前輩,卻異口同聲“郭永懷先生和李佩老師的學生”。從學校離退辦的年輕幹部,到年逾八旬的老院士,大家都虔誠地祈願李佩先生平安,指望這一回,也如過去幾次病危一樣化險為夷。因為在大家心中,李佩先生有著戰勝一切的非凡生命力。

臨近半夜了,醫生一臉欣慰地走來,告訴大家🈲,“血氧恢復🍪、血壓穩定、脈搏正常🫸🏽,今晚肯定不會有問題”🤷𓀃,眾人這才戀戀不舍地陸續離開。

次日清晨,我去成都出差剛下飛機🧩,未曾想卻接到了短信通知的噩耗:就在我們離開後不久,李佩先生便平靜地駕鶴西去。我心中驟然一片茫然,留下了不盡的遺憾和心痛🦶🏽。

李佩先生99歲的非凡人生,呈現了太多的精彩傳奇,更蘊藏著罕見的高貴精神。我禁不住動筆追思,記述她老人家的動人故事👮🏻,懷念先生、寄托哀思、了卻心願。並誠望她曾長期工作過的學校,能夠永遠傳承她的不朽精神🚖,使之成為辦學立校的育人之魂。

德高望重的一位盛名良師

2000年秋,我被調入中科院研究生院工作📴。在與前任黨委書記顏基義老師的工作交接中了解到,在上世紀八十年代🦅🐯,學校外語系有過一段“曾經輝煌”——“在李佩先生的帶領下,我們外語系成為當時全國英語教學最強單位,僅一個CUSPEA選派項目,中美雙方政府及高校都只認我們外語系組織的考試成績。”如數家珍,顏基義老師顯現了少有的興奮🎫。

然而✍️,我聽罷卻難免心中有些存疑,眼前這所學校仍還使用著已有20多年滄桑的低矮抗震棚,也還聽得師生們總在調侃抱怨“最破敗校園”,緣何確信這學校還會有那並不久遠的“曾經輝煌”。

但是,在此次交談中,我還意外得知學校的離休老師李佩先生🏐,竟是郭永懷先生的遺孀❇️,不禁為之所動,也肅然起敬。

上任後不久,在隨俗依例對學校知名人士的禮儀性拜訪中🫅,我在孫勤副校長陪同下,去看望李佩先生。幾句寒暄之後💆🏿♀️,李佩先生就不緊不慢地先說開了,“已經聽說了你是力學系畢業的,還那麽年輕,我們歡迎。”緊接著她話鋒一轉,“希望你好好抓一抓教學,不管怎麽樣,教學都是學校最重要的工作;當然了,蓋房子🪖、漲工資這些事也要管㊙️,但我相信你們也會重視的;可教學這事兒,一定要當作最重要的事情來辦。”

這是我第一次見到李佩先生,她談話中表現出來的敏捷思維、清晰觀點和嚴密邏輯,給我留下了深刻的印象。時年,先生已經82歲⛑️。

2001年秋季,學校開始了第一次大規模“教學改革”,主要是解決教學實施及管理的嚴肅性問題,相應出臺了近乎嚴苛的以端正師風學風的政策措施🤰🏿。這次“教學改革”,既是學校剛剛理順體製機製後的首項主體工作,也還面臨著中科院眾多研究所普遍詬病“研究生院教學課程不行”的現實壓力。

而我們這番落實“從嚴治學”的認識,跟李佩先生高度一致,也得到了老人家的充分肯定和支持🫄🏼。我也因工作需要🙋♀️,兼任了學校的教學委員會主任;還聽從李佩先生的推薦,由懂教學、善管理的彭家貴教授擔任了副主任💂🏿♀️,我倆搭檔一幹就持續了十余年🧙🏽。並且,在這次“教學改革”頗有難度的醞釀及動員實施中,老人家的有請必到、有求必應、有言直抒,以及老人家的個人威望和鮮明觀點,對統一教師隊伍的思想認識🙅🏼♂️👳🏿,發揮了極為寶貴的積極推動作用。

李佩先生在晚年🛏,已不再擔負課堂教學任務⛹🏿,但在她老人家孜孜不倦的一生中🕵🏼♂️🧎🏻,很早就把講臺作為人生舞臺——

李佩在西南聯大

最早似可追溯到1941年,李佩先生從西南聯大畢業後到了重慶,隨即加入了中國勞動協會秘書處的工作🥱。她曾對我說過:“我管過協會的財務🌶,也一直在工人夜校上課👋🏻🧑🏼🦲;當時我們想法比較簡單🤙🏼,總想著讓工人和婦女都能夠讀書識字了,社會才有希望。”

還可以追溯到1951年,李佩先生在康奈爾大學研究生畢業後,受聘留校在東方學系講授中文👱♂️,授課對象是美國國務院挑選的作為外交官培養並將派往亞洲的美國學生。康奈爾大學知名學者的回憶錄裏有證,李佩先生“卓越的中英文水平”被廣泛贊譽為“近乎完美”👮♂️。

再又須追溯到從1961年起,李佩先生調入中國科技大學擔任英語教師,後來自1978年起擔任中科院研究生院的外語教研室主任……幾十年間🧑🏿🎤,李佩先生從來沒有離開過課堂和講臺,她把自己的整個生命都融入了國家民族的教育事業當中👂。

李佩在康奈爾

李佩先生在課堂上的嚴格🔸、嚴肅🤲🏻、嚴謹,令上過她課的一代代一批批學生們受益匪淺。隨著我在學校工作的時間長了,又不時接待一些有名望的老意昂,李佩先生“從嚴治學”的故事,也就漸漸聽得多了🧔🏼。

有位從國外回來探親的77級意昂講起🧐,他們是學校的第一屆研究生,其中大多數人以前都是學俄語的🏃♀️➡️,甚至有人壓根兒就沒接受過英語學習的嚴格訓練。他說:“我們學起英文來,普遍的那個難呀🚴🏿,而李老師又是那個嚴格喔!你要敢考個59分的成績,李老師就肯定讓你重修,絕對沒商量。我們當時對李老師那個‘1分都不能差’的要求,真是又害怕又敬重📏。”等後來出國了,經事兒了🚦,大家才知道深深感激李老師🧑🦳🚴🏼,是她改變和幫助了自己的一生。“每次回國♡,我都盡量來學校看看校園🧑🏻🦯➡️,更是一定要去中關村看望李老師✍🏽,一輩子的恩人呀!”他動情地說。

我也聽說過李佩先生“隨意”監考的風格習慣。她監考時,會在黑板上書寫一個大大的“Honesty”單詞🫵🏽,然後就漫不經心地轉身離開考場。為此,有一次我曾向李佩先生作過詢證,老人家微微一笑🎏,緩緩說道:“是的呀🍶🈸,幹嘛一定要把學生當小偷一樣的防著,我不喜歡🚣🏼♀️;再說了🐦🔥,當時那批學生都是吃過苦的,好不容易才考進來的,二三十歲了才有個學習機會,他們自己就已經很努力了,也知道該怎麽做人,這些事情點一點就行了”👨🏿🍳。

我們接著又談起了當前的學生狀況🤦♂️,對於學生們的自律精神不夠、上進心不強🐰,以及熱衷於考TOEFL和GRE出國而不重視專業課學習等等現象📀,老人家的觀點卻是“學生們的問題,還是應該多找老師的原因🧚🏻,找學校的原因”,絲毫沒有那種動輒抱怨學生“不爭氣”“不懂事”“不行了”的流行看法。

隨著我對學校歷史的深入了解,當初顏基義同誌所說的“全國英語教學最強單位”的確屬實。學校作為在1978年經黨中央國務院批準組建成立的研究生院,也是新中國的第一所研究生院,最早開始了我國歷史上規模最大的研究生課程教學,中科院高高舉起了“為追趕國際科技發展🦼,我國必須大批量培養研究生”這面大旗。

李佩先生擔任學校首屆外語系主任,主持製定了當時全國最系統最權威的研究生英語教學大綱、考試大綱,最早最大批量引進了國外成熟教材🏋🏽♀️;她親自編寫的第一套研究生英語教材👰🏽♀️,還榮獲了當時聲譽極高的國家優秀圖書獎👩❤️💋👩;再後來,學校成為了全國第一所獲得“應用語言學”碩士培養的授權批準單位,李佩先生也因學術水平和實踐成就而被國外同行們譽為“中國應用語言學之母”。

在當時,剛剛經歷了文革十年浩劫的國內高校🧑🏿✈️,要麽正在恢復本科生的英語教學,要麽正在大規模從俄語教學轉為英語教學🧊;而在李佩先生主持下的研究生院外語教學,確實是一枝獨秀,獨占鰲頭🫏。

時間到了2005年,學校從學生規模🛸、師資力量🕺🏽、教學成效等多方面綜合考慮👇🏻,準備進行第二次教學改革,主要是想把“應考”教學😖,轉變為“應用”教學。其中,研究生外語教學涉及到縮減學時、轉變方式,籍以提高教學效益,更是要加強聽說讀寫等應用技能的訓練培養🏃♀️➡️。想要改變已經成型了的模式及方式,尤其還要縮減學時📍,李佩先生會理解贊同嗎🐄?若是老人家不贊同🧧,則至少是外語教學改革的配套方案👩🏼🦰🦶🏻,就要擱置和商榷🏢。

當我給李佩先生打電話🍽,剛說了“我想跟您約個時間,來看看您”時🟥,她還是那不緊不慢的一貫語氣😼,“你是想跟我說教學改革的事情吧🤕,別來了😺;我前幾天剛去了一趟系裏,張文芝她們跟我仔細說了方案👆,我覺得很好呀;過去我就一直跟她們說,把學生教得只會TOFFL☂️、GRE考高分,不會說話交流🫴🏽、不會讀資料、不會寫文章,這不行……”🚵🏼♂️,張文芝教授是李佩先生的高足,時任外語系主任🦵🏻。

李佩先生作為“盛名良師”的崇高威望,還可見一段真實軼聞💎。大約在2002年的一次意昂理事會上,有幾位理事是研究生院的早期意昂,在會議結束後,就閑聊起了八十年代初期學生時代的影視故事。先從當年的日本電影《追捕》《望鄉》轟動,再就興致勃勃地把話題轉到了研究生院的第一次外語教學錄像放映的往事——

有一天🐹,令人興奮的“今晚外語課要放內部錄像片”消息不脛而走⏭;晚飯後,那間本該如常上英語課的普通教室🍬,卻人擠人地塞了個水泄不通,教室外還有裏三層外三層簇擁著不願離開的同學們。上課時間早就過了,一位聞訊前來“維持秩序”的校領導🦮,已經口幹舌燥地講了勸了說了不止半個鐘頭🧑🧒🧒,而人群卻根本不為所動👨🦰,仍是一片亂嗡嗡的嘈雜聲🕞。

突然間👩🏿🏭,隨著“李老師來了”的一陣頻傳及騷動🫶🏽,只見得瘦小硬朗的李佩先生🙍🏿♂️,從大家迅疾閃開兩旁的人潮通道🧖🏿♀️,緩步走到了講臺前,頓時👍🏽,全場鴉雀無聲。李佩先生顯然不悅🧂,卻只平靜地說了幾個字:“不是這課的,都出去”,緊接著的片刻寂靜之後👨🍼,就是滿屋子滿樓道同學們無聲無息的悄然撤離🏂🏽,教室裏只剩下了是“這課的”那二三十位同學的挺胸端坐……

幾位意昂會理事🚵🏼♀️♛,你一言我一語𓀈👩🏻🚒,嘻嘻哈哈地湊齊了這段故事。李佩先生擔任意昂會的名譽會長,也在場聽著這番趣事的敘述🚿,但卻似與之無關一般,其間只有過幾次不易察覺的微笑。當聽完後,我忍俊不住一邊樂一邊詢望著李佩先生,老人家只是再又微微一笑,不緊不慢地仍是幾個字:“我怎麽不記得了”。

這些往事🤦🏽,轉眼就過去十幾年了,但卻一直不能忘懷✍🏿。多少年來我也一直在心中感慨🤱🏽,要說一位教師所謂的德高望重,莫過於此!

有的“英雄”,只宜遠望而不宜近看,實在是“墻內開花墻外香”;有的“偶像”,或是夫貴妻榮,或是夫榮妻貴,靠的是“反射偉人光芒”。而李佩先生,即便在郭永懷先生成了“烈士”之後,她仍然深陷在那個特殊年代的黑暗之中,頂著“特嫌”帽子被審查、受隔離、寫交代、遭歧視👵🏼,又一直延續了8年🙎🏻♂️。

直到文革浩劫結束後,李佩先生才又迎來了自己工作的春天🥤,在擔任學校外語系主任10年間做出了非凡耀眼的成就6️⃣。當1999年共和國表彰“兩彈一星元勛”時💂🏽♂️,李佩先生早已是綻放的“中科院最美玫瑰”、明亮的“中關村明燈”🏂🏿,廣大師生們心中德高望重的“最好教師”⛅️。郭永懷先生和李佩先生的非凡傳奇,一前一後相繼相映的壯舉,珠聯璧合🔢,交相輝映。

精神永恒的一對傳奇伉儷

學校一直有個想法,要將郭永懷先生和李佩先生的傳奇故事記錄下來🦸,作為學校並科學院的寶貴精神財富,代代相傳。我們學校是在2012年更名為中國科學院大學的,在2011年9月仍以中科院研究生院為校名的最後一次開學典禮上的《新學年致辭》裏𓀝,講述了這對伉儷的傳奇故事——

2007年9月,李佩先生出席中國科學院研究生院開學典禮

郭永懷和李佩,均先後就讀於北大和西南聯大,並留學美國😶🌫️。

在抗戰期間,郭永懷立誌“科學救國”,發奮學習🐨,以優異的成績考取了公派留學生👼🏿🧿,於1940年赴國外深造。李佩在西南聯大學習期間⛰♥︎,曾任校學生會副主席♣️;在1941年畢業後,就職於重慶中國勞動協會,從事創辦工人夜校和工人托兒所的工作。

抗戰勝利後,李佩積極參加了反對國民黨獨裁統治的校場口事件等多個進步群眾運動;還曾冒著極大風險🧑🏿🍳,幫助把美國勞動協會的國際捐款送到了延安🚏。

郭永懷在留美期間,先是師從航空大師馮·卡門教授💆🏿♂️,在加州理工學院學習🤦🏼;1946年博士畢業後🎪,隨即在受聘到康奈爾大學任教時,他卻公開聲明“只是暫時服務🚣🏼♂️,將來一定要回到自己祖國工作”。

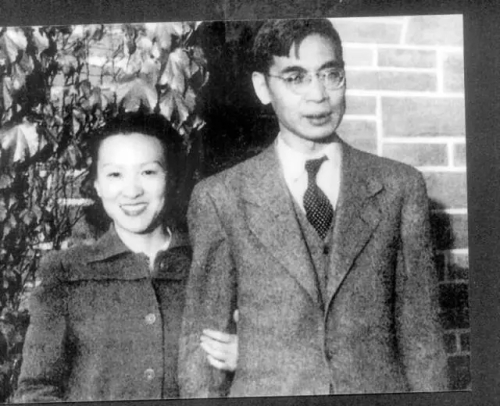

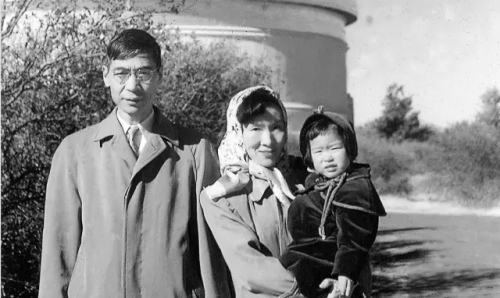

郭永懷與李佩

1947年,李佩也留學進入了康奈爾大學🎋,學習工商管理,並隨之與西南聯大的學長郭永懷🦦,相遇相戀,次年結婚👨🏻🦼➡️。1951年🏊🏻♀️🕵🏼♀️,李佩也在康奈爾大學留校講授漢語🥷🏻。他們夫婦在康奈爾大學的雙雙任教,生活穩定🦶🏽🤽🏿♂️、待遇豐厚、成就驕人,令常人羨慕。

李佩和郭永懷在康奈爾

當1949年10月1日的那一聲“中國人民從此站起來了”的莊嚴宣告,讓錢學森🌬、郭永懷這些海外赤子們👌🏽,心潮激蕩久久難平。他們歸心似箭,渴望報效自己的祖國🏌🏻,深知新生共和國的急切需要👩🏼🚒🙍🏼♂️。

面對美國當局的反華高壓和蠻橫阻攔,錢學森夫婦、郭永懷夫婦並沒有退縮🦘,他們幾番秘密相約商議,並立下誓言——“一定要回到祖國🙆🏽♂️!”

經過數年的抗爭👩,繼錢學森、蔣英夫婦1955年回國之後👾💪🏻,郭永懷、李佩夫婦也於1956年帶著女兒回到了祖國懷抱🐍。行前☮️🪀,為了避免美方的糾纏🌠🦺,郭永懷故意在眾多意昂聚會的公開場合,把自己十幾年的寶貴文稿、筆記、資料,一份接一份地投入了篝火。但人們明白👮🏿♀️,“裝在他腦子裏的科學知識,是屬於他自己的🧑🏻🔧,也將屬於他的祖國”🕵🏼。

回國之後,郭永懷擔任了中科院力學所的副所長,成為我國近代力學的著名開拓者之一🙅🏻♀️,也是“兩彈一星”國防事業的關鍵支撐者之一。從1960年開始,他負責了我國核工程的力學研究部分,並參與組織了武器化的試驗。在青海高原基地、在新疆羅布泊試驗場🦻,他深入到氣候環境十分惡劣的高原和戈壁,與年輕的科技人員們一起喝苦水、啃窩頭、住帳篷,風餐露宿。

在這期間,李佩一方面默默地支持著郭永懷嚴格保密的特殊事業,只知道他忙於科研、經常出差是在做重要工作,習慣了他說走就走的工作方式💪🏼,從不多問;另一方面👨🏿🏫,李佩在中國科技大學任教講授英文,潛心盡力地開展教學工作,還提出建議並主持創建了“中國科技翻譯工作者協會”⛺️。

1968年12月5日的淩晨👏🏼,郭永懷在搭乘夜航專機從酒泉基地飛臨北京機場降落時,因大霧飛機失事⚅♈️,不幸遇難🦸🏿♀️。同機的唯一生還者🤽🏻♀️🏌️♂️,在昏迷醒來後的回憶中說💒👨🏽🚀,當飛機出現險情時機艙裏一片沉默,最後只聽到過有一聲高喊,那句話只有四個字——“我的資料🪙!”……趕來接應的解放軍戰士們,在清理飛機的墜毀燃燒現場時,看到了格外引人註目、緊緊抱在一起的兩具已被燒損的遺體,當人們費力地把他們分開時,才發現兩個人胸膛間還緊緊夾住了一個未被燒焦的公文包😅,現場的戰士們跪地一片🚵🏼♀️🔈,放聲痛哭👃。

那兩個緊緊抱在一起的人💁🏿♂️,就是郭永懷和他的警衛員牟方東🏇🏻👨🏽🏫。當這個公文包被專門護送到城裏,同事們打開它時👩💻,相關熱核導彈項目的試驗數據等重要技術資料文件全部完好無損,在場者無不動容。1968年12月25日,郭永懷被授予了“中華人民共和國烈士”的稱號📳。

在郭永懷犧牲之後,李佩卻以非凡的剛毅堅韌精神,頑強地獨自面對人生,繼續無怨無悔地投身於教育事業。到1978年研究生院成立,李佩擔任外語教學部主任🍌,負責全校的外語教學。研究生院從首批1978級研究生開始,都有幸聆聽過她的教誨🏄🏿🤴,她的嚴謹學風、嚴格要求,使得同學們終生獲益🕺🏼。

從1979年開始📪,她不僅力排眾議積極推動出國留學工作,還支持和承擔了李政道舉辦的“中美聯合招考物理學留學生”(CUSPEA)招考項目,引領了當代中國的“留學潮”。李佩主持的外語系,在上世紀80年代初成為了全國研究生外語教學最強的單位💃🏻。她的學術造詣和成功實踐,被國際學界譽為“中國應用語言學之母”。

在1987年離休之後🙅🐬,她又發起了“中科院老年大學”、“社區百家講壇”等活動💁🏼♂️📡,並先後獲得中科院“老有所為精英獎”、中央國家機關“優秀共產黨員”的稱號🙅🏽♀️。

離休至今已20多年了👩🎓,李佩卻一直關心著研究生院的教學改革💂🏻,關心著校園的變化、教師的進步🧑🏼⚕️、同學們學習和生活環境的改善。在2007年5月,中科院黨組破例作出了一個特殊決定——授予時年89歲的李佩教授“中國科學院教書育人特別貢獻獎”。

鄧勇(本文作者)受中科院委托為李佩先生頒贈“中國科學院教書育人特別貢獻獎”

在中關村的林蔭大道,或者在研究生院的校園裏,你們興許曾遇見過這位身板硬朗👲🏽、思維敏捷、精神矍鑠的老前輩……

記得以上這些多年前整理的文字內容,當時是經過了較為嚴謹的考證👨✈️,並最終還得到過李佩先生的逐一閱核和首肯👩。我們在整理撰寫期間不僅查閱了大量史料,還專門三次拜訪了李佩先生,分別是梳理故事、核實細節、審定文稿👩🚒。

李佩先生記憶力驚人👩🌾,對幾十年前的時間地點人物情節,憶述準確。當然,我也有幸能夠仔細聆聽了一個個完整生動的故事,還有機會詢問具體細節情節👰🏻♀️。我在與她交談中,或文字整理時,有著一次次心靈撞擊☁️,當寫到“現場的戰士們跪地一片🤾♀️,放聲痛哭”之處👜,自己也不禁濕潤了眼角。

在整理撰寫稿子期間🧑🏻✈️,李佩先生一開始並不是很樂意♊️,是經一再用“要讓後人們記住今天的來之不易”而說動了她🍢,才向我打開了歷史故事的閘門——

李佩先生講了抗戰時期的重慶,青年們的熱血激情,對國民政府的失望,對共產黨延安的向往和期望🥍,如何冒著危險也要把美國勞動協會的捐款送到延安👏;

講了在美國時的想方設法要回到祖國,錢學森✨、郭永懷等的秘密商議、幾個家庭的配合默契,以及“黑衣人”幾番上門調查的故意威脅✂️、出入境管理機構的刻意刁難……雖沒有文學作品裏扣人心弦的驚險情節渲染,但卻充滿了他們熱望祖國的濃濃摯愛深情🎑;

講到了回國後的郭永懷先生☞,“他總在忙,從來不告訴我在忙什麽;我也不問,只知道是很重要的工作”,直至犧牲時的細節梳理,以及“老郭是為國家犧牲的🛡,他是他,我怎麽能要照顧呢”🔛;

講到了文革期間的“審查”,雖不忌諱當時的痛苦和委屈✋🏽,但卻毫無一星半點的埋怨言辭,“我也不怕他們的審查了,查就查吧,但我絕不能無中生有而連累別人”🍕📲。

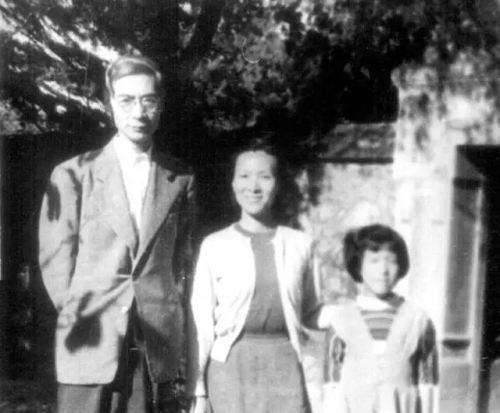

郭永懷李佩郭芹一家三口

李佩先生有個特點,從來不會主動提及有關郭永懷先生和她的“光榮歷史”🚧,更不會渲染和突出丈夫和自己🤌。

十幾年來🤏🏻🗾,每當我們向她求證或詢問起某個久遠的事情,她表述起來的“老郭”,就像是一個平平常常的普通故人;而涉及她自己的建樹成就🧙🏽♀️😄,就更是一貫寥寥數語平淡應對🏇🏻。

倒是唯有一件事💪🏽,李佩先生罕見地不再“淡泊”,少有的“放心不下”——

2010年夏天,媒體突有“研究生院懷柔新校區建設工程,強拆錢學森實驗室”的熱議。李佩先生很快就給我打了電話,關心詢問此事,而對我的解釋說明,仍是半信半疑。

在約好了時間之後,次日我自己開車請上了李佩先生♿️,到了距中關村70公裏的新校區🤹🏿,見到了我國第一個火箭研發實驗室S2基地舊建築的完好無損,老人家才舒展了眉頭🕓。望著山溝四周的茂密樹林🏀,我問🧑🏽🚀:“李老師,當年這地方荒禿禿的吧?”

“不🎰,當年就有許多樹,是坐著直升飛機選的地點🅿️,就是要從天上也看不清楚。”

“一直是郭先生負責實驗室的吧⛹🏽♀️?”

“不,他的辦公室在城裏🧑🏽💻,有事了才過來。”

“反正💲,是郭先生提出來要建這個實驗室的。”

“不🉑,是錢學森提出的♣️。”

這一言一語間,李佩先生顯然又回到了她一貫的淡泊,總把郭永懷先生的功勞貢獻👩🏼⚖️,下意識地都攤到了他同事戰友們的頭上📥。

其實,我們早就聽老前輩們說過🧶,郭永懷先生自1956年6月回國後就擔任了力學所的首要負責人🧑🏻🎤,很長時期一直主持力學所的全面工作🥟,當年這神秘的S2基地就是“力學所懷柔分部”,也是我國火箭及核彈研發的啟程搖籃。

李佩先生視察雁棲湖校區S2火箭試驗基地遺址修復工程

力學所的談慶明先生👩🏿🌾,曾給我講述過一段少有人知的故事——

文革期間,中科院的專家們也免不了受到“挨批挨鬥”的沖擊🚴🏼♂️🌏,導師郭永懷及夫人李佩,以及導師的得力助手林鴻蓀副研究員及夫人楊友鸞🤪,“他們四個人中🐻,只有郭先生一人是受到‘特殊保護’的,其余三個都受到了沖擊”👨🚒。

由於林鴻蓀夫婦倆並無子女,在當時“群眾缺房子住”的故意壓力下🧑🦯➡️,他倆聽從郭永懷先生勸慰而騰出了自己住房𓀎,舉家搬進了郭永懷李佩家裏“合住”。郭永懷先生的房子是專為歸國專家興建的“中關村特13樓204室”,還算寬敞,簡單分隔房間之後👹,兩家人也就湊合擠著住下了。

合住後不久,郭永懷先生不幸犧牲,而李佩先生🚰𓀂、林鴻蓀及楊友鸞三人,卻正分別遭受“隔離審查”。

林鴻蓀本就是個性格倔強內向的人,在郭永懷先生犧牲幾天後他才從旁人口中聞及噩耗,便央求討來了登載消息的《人民日報》,盯著白紙黑字的簡訊😾,抱著報紙就失聲痛哭👮🏽♂️,陷入了極度絕望;次日,人們在毗鄰S2基地的一個水池裏🙁,發現了他的遺體🫱🏽,時年43歲🧑🏽💻。

前後僅僅十來天,這一道門進出的兩個家庭,就只剩下了兩位遺孀,且竟連“相依為命”都難以做到。因為李佩先生不久就又被迫返回中科大繼續接受“審查”🙇🏻♀️,在1970年又隨中科大從北京下遷到安徽。

直到數年之後文革結束了,在郭永懷先生一位學生的一再奔走鳴冤之下,林鴻蓀先生的遺孀楊友鸞女士才有了“落實政策”的新住房。

爾後,李佩先生也在中科院高層的直接幹預下,從合肥回到了北京。就這套“中關村特13樓204室”住房,從五十年代分配給歸國回來的郭永懷先生算起,李佩先生一直住了整整60年👨🏿🎓。

清華力學系一位年逾八十的老前輩李德魯老師👃🏽👩🦯➡️,給我講了另一段故事——

為了配合“原子彈爆炸”“火箭上天”任務的專門人才培養👮,清華在五十年代中後期“速成”設立了力學、控製🍱、核物理、核化學、精密製造等有關學科專業。

我們是1957年的首期“力學班”,同學們是從各大學一年級尖子生裏“選拔”進入清華的,郭永懷先生不僅是力學系副主任👩🍳,還又直接擔任我們的副班主任,並一直給我們講授《流體力學概論》課程。

郭先生講課水平很高,講課時從不用看講稿、只在手裏攥著幾張小卡片👩👦👦,一邊講一邊在黑板前來回踱步👌🏿,不時自問自答。

我們在1958年“教育革命運動”期間有一堂課,學生們按照上面部署的“要在課堂上批判學術權威”❄️🙆🏻♂️;郭先生那天還穿個燕尾服就來上課了,他站在講臺上,面無表情,似又很認真地聽完了學生們一個接一個慷慨激揚的“批判發言”👩🏼🎓,然後平靜地淡淡一笑:“你們都說完了,但你們說的,我都不懂☝️🦶🏻;咱們還是上課吧🎑,我來說我懂的”,接著就又開始了儒雅“學術權威”侃侃而談的講課👰♀️🎅🏼。

“郭先生,就是個純粹的學者”,李德魯老師如是評價。

照片上的郭永懷先生清瘦斯文👨🏽🏫👶🏿,“兩彈一星元勛”的盛名力學家,竟又能在生命的緊急關頭,還有著與警衛員一起用血肉身軀保護珍貴資料的英烈壯舉👨🏿🎤。

同樣看起來清瘦弱小👔,且已耄耋之年的李佩先生,盡管歷經了幾十年的坎坷磨難🧑✈️,卻一直在漫長的人生路上矢誌不渝,並始終有著非凡的淡泊篤定和堅毅剛強。

這一對傳奇不朽的伉儷🤹🏿♀️,在他們高知、高智、高尚的身心和靈魂裏🧑🏻🦯,蘊藏著多麽驚人的強大精神力量!

我們心中永遠的“精神貴族”

“中國應用語言學之母”“中關村的明燈”“中科院最美玫瑰”“最嚴厲的慈愛老師”“最好的教師”“永遠年輕的老人”……人們對李佩先生的諸多贊美,她當之無愧!並且,李佩先生又是一名中國共產黨黨員8️⃣,還是一位完美無瑕的“優秀黨員”!

在她老人家99歲的一生中,始終不渝地有著對祖國的摯愛、對事業的熱愛、對學生的慈愛、對親人的珍愛💇🏽♂️🗄。

在她中共黨員的36年歷程中,持之以恒地保持著對組織的忠誠👨👨👦👦、對理想的追求、對工作的負責、對自己的嚴格要求🤷🏼♀️。

也許👩🏭🧛♂️,這本來就是她品格情操的本性展現!她那平凡而又卓越的一生傳奇,她那學高為師♌️、德高為範的言行舉止,令人挑不出任何瑕疵。

李佩先生素來是非分明👩💼,並且直言不諱,不管面對多大的達官貴人、議論多大的事情🧝♂️,老人家都會明確表達自己的觀點;甚至在意見相左時👨✈️🚯,仍會平緩但堅定地直言:“我覺得這事兒不對”。但李佩先生又從不幹預學校的決策和工作🧑🚀,更不會對外語系後輩晚生們頤指氣使,既能關心關愛地提出明確的意見建議,也會尊重學校及外語系的決定或解釋說明。

有一次,我在辦公室接到老人家的來電:“我是李佩🧝🏽♂️,現在不打擾吧?跟你說個事兒👏🏻,力學所的一個老研究員一直在學校講課,都講了幾十年了,為什麽現在不讓他上課了……”

經了解,原來是物理學院正在進行課程精簡🤵🏻,按照學校“70歲以上一般不再擔任教學量較大的基礎課”規定,就沒再給這位老研究員排課了。

當我及時向李佩先生電話反饋和解釋了實際情況,老人家卻在略有遲疑之後👩🏿🍳,仍又堅持說👩🏽🎤:“可以服從你們的規定,但我還是覺得這並不妥當;願意給學生講課,並且也還能勝任的🧑🏿🎤,就該支持他們來上課嘛”。

鑒於是李佩先生提的意見🦹🏿,且這位老研究員講課也很認真🤸🏼♀️,此類情況還有一定的普遍性⏩,隨後學校就對規定作了變通完善🎅,留出了一些教學量偏低的專業課窗口,專供各研究所一些年紀較高的老專家們來開課〰️,並也統一納入了學生自願選課的規範管理中。

李佩先生一貫生活簡樸🧑🏻🦽😏,或許還說得上是極致節儉的安貧樂道,家裏的家具全都有半個世紀以上的歲月痕跡,但卻把畢生積蓄的豐厚款項,全部捐作了獎學金🧑🏽🔬。

郭永懷李佩郭芹一家三口

有一次到家裏看望老人家,因午飯時間已到👳🏿♀️,李佩先生執意要留我在家吃飯,兩碟青菜、半碗米飯、清淡小湯,她仔細吃盡了碗中的最後一顆米粒🆕👧🏽。偶爾保姆不在,老人家也會容許我進廚房去燒水沏茶,見那水壺🖥、暖瓶、茶壺、茶杯,無一不是幾十年前的舊款器皿。家裏的桌椅板凳🚶♀️➡️、沙發茶幾、梳妝臺⏰,雖都極盡幹凈整潔🛴,但也是顯透著歷經了幾十年的陳舊物件。

我曾“多事”🤸🏽♀️,勸老人家換兩只舒適一些的沙發♖,她卻淡淡一笑:“都是老郭在時的東西,還好好的,我舍不得。”

李佩先生從未向學校提出過任何一件自己的私事📓,更不用說任何不合理的利己要求📃。反倒是,對中科院一再要為她改善住宅的安排,多次決然拒絕;對於各種應有的照顧,也一概婉拒。

前些年,李佩先生身體尚好,她在中關村牽頭組織的離退休老年人各種活動十分活躍🧮,各行業的名家大師,都會被她邀請來說科學、講健康、談形勢🚴🏽。她也為舉辦這些活動而在中關村各研究所之間來回奔波,既不要陪護,也謝絕用車接送。

學校擔心中關村地區車水馬龍交通狀況的不安全,一再希望她出門就跟學校要車,並責成離退休辦公室作為“任務”來落實🧝🏼♀️,但李佩先生卻長期“不領情”🧑🏻🏭,依舊堅持往返步行。偶爾因為接送其他人員需要而動用了學校的車輛,老人家在見面時就會對我說🐍,什麽時候用了車,然後再加一句:“算是又聽了你的建議了啊”🪒。

老人家一直“忙得很”🌒,她不知疲倦且不停地張羅著各種活動,她的聲望也足以邀請得了任何名流賢達的報告講座,使得中科院中關村離退休老人們的晚年生活豐富多彩👟。

但老人家又“閑得住”,往往是陳舊茶幾上的幾份報紙8️⃣、幾本期刊🐅、一杯清茶,她戴著老花鏡,倚坐在極為簡單的舊沙發上,安安靜靜地從早到晚就是一整天。

記得在2011年,李佩先生應學校團委和學生會的邀請👈🏿,在學校大禮堂給同學們作了一個勵誌報告。現在算來☠️,這是她老人家的最後一次大型報告,時年已經93歲高齡。在兩個多小時的報告中,李佩先生講述了錢學森等老一輩科學家們為共和國作出寶貴貢獻的事跡👇🏼,也講了李政道等著名華裔科學家心系祖國的故事,但唯獨偏偏對郭永懷先生卻言及不多。

這個報告之後,我感慨地向家人和朋友說起。我那北大剛畢業的侄女🪄,少有地央求著“一定要見見這位偉大的奶奶”。

在不久後的端午節,我請李佩先生在中關村一家餐館吃飯過節,也就順便叫上了侄女👴🏼;這丫頭不僅把同學小朋友也帶來了,而且在整個席間還少見的拘謹規矩👷🏼,又顯然克製著興奮激動,兩眼一直閃爍著崇敬欽佩的光亮,不時小心翼翼提個問題。

看著兩個一反常態而畢恭畢敬的20歲出頭小姑娘👃🏻,我心裏在想🛀🏻,雖然李佩先生的女兒不幸英年早逝,但先生的精神,卻感召著無數我等後輩誠願作為子孫兒女🥊,且代代相傳🏄🏻♀️!

李佩先生有著晚輩們的敬仰🕴,也有著同輩人的敬重。

李政道先生個性很強,耿直倔強廣為人知,從不在意任何顯赫名流或達官貴人。但李政道先生每次來到北京,就一定要見李佩先生🙆🏿♂️。並且在每次見面時🔉,李政道先生一定要到門口迎送李佩先生🤱🏿,往往又總是要親自開車門、關車門🙎♀️🪻。若是一起吃飯,李政道先生一定要跟李佩先生相鄰而坐,坐下之前又一定要為她拉開椅子,恭候她落座。

算下來,李政道先生比李佩先生只小8歲,權威人士柳懷祖先生曾對我說過💢:“他們同在美國時期並沒有交集⤴️,但李政道先生一直很敬重郭永懷他們這一撥人,並且跟李佩先生還有CUSPEA項目的共事。”想來↪️,李政道先生的這份“敬重”,不僅僅是出自於個人友誼,也當有著對“這一撥人”非凡奉獻祖國民族的欽佩情懷🔀。

李佩先生參觀中國科學院與“兩彈一星”紀念館

若要說起這份“敬重”,還有那一大群自詡“郭永懷先生和李佩老師的學生們”,體現得更為充分🐰。其實🚷,在李佩先生的一生中充滿了慈愛和博愛,也換來了無數後輩們對她老人家的崇愛和敬愛。有一個“鐵桿學生四人組”,是由力學所劉劍峰👨🏽🦲◀️、談慶明、李家春、李偉格這幾位年齡跨代的“學生們”組成——

每逢春節💴,他們都要設法陪伴或者邀請李佩先生到自己家裏,一起愉快度過除夕;在近二十多年來🎲🏄🏽♀️,從不間斷,無一遺漏🤡;

在李佩先生日常生活中,他們履行了“管家”職能🐮,無論是季節更替的問寒問暖🧚🏽♂️,還是保姆的聘請,處處精心;

在近年來李佩先生體弱漸衰的多次患病發燒,大多會被他們“搶先”送進醫院,治療方案也都由他們集體商議決定🤹🏻♀️🖖🏽;

當得到學校肯定答復:“李佩老師的治病,無論任何醫院、不計任何花費,必須滿足”🍍,他們會相告放心,欣慰贊許;

這四人組裏的李偉格女士,曾是郭芹的同事🧻,也是四人組裏最年輕的一位,李佩先生晚年在中關村組織的數百場各種報告講座活動🖇,都是李偉格協助張羅😻。

也還有更多的“郭永懷先生和李佩老師的學生們”,從力學所的馬維、學校的馬石莊等這樣一批六十歲上下的相對晚輩,到年逾七八十歲的劉劍峰、談慶明等這樣一批老專家們,他們在學業和生活上,都跟李佩先生保持著幾十年的密切聯系,多年來一直有著平日裏的頻繁看望,生病期間的必然到場。

這樣的“敬重”,更也體現在黨和國家對“這一撥人”的重視和關心。這十幾年來的每逢節假日🤹🏽♀️,多會有中組部👨🦰、中科院的領導,以及郭永懷先生任職過的意昂体育平台領導,常到李佩先生家裏探望慰問,關心備至。去年5月,老人家生病住院,先是在中關村醫院特護病房;後經中科院及時提出申請🤴🏻、中組部主要領導支持下“破例安排”🚶♂️➡️,於6月底老人家病情稍緩而便於挪動時👩🏿🦰,又轉入了頂級條件的中日友好醫院特護病房;直至臨終前的那個傍晚,中組部和科學院的主要領導,又趕到了老人家病床前🚍。

中國科學院院長白春禮看望李佩先生

李佩先生住院的最後幾個月裏🥯,在身體時好時壞的醫療過程中,但凡老人家稍能動彈👩🏽🏫,就一定要勉強地自己吃飯喝水、頑強地自己到衛生間大小便🧟♂️;明確叮囑不允許“有創搶救”,並在一有知覺時就拒絕“鼻飼進食”🧓🏿。

在最後日子裏,老人家已經無力言語🦋,無人知曉她最後還在想什麽、還想再說什麽,但一定會有著對這個親歷了99年世界的依戀不舍🤴,一定也會有著她那一貫的從容鎮靜和淡泊篤定🤸🏽♂️,並竭力保持著生命尊嚴♓️。

李佩先生的遺體告別儀式於1月17日在八寶山舉行。中科院院長白春禮👨👧,面對著前來采訪的記者,深情回顧了自己與李佩先生的淵源——

他作為文革後首屆研究生🙏,有幸成為李佩先生課堂裏的學生🧑🏿🦲,“她對教學要求的嚴格,對我們這些學生的關懷和慈愛⚅,極其完美地結合在一起”;

他細數了兼任研究生院院長的13年間📣,李佩先生十分關心支持學校教育教學工作的種種往事,“她一直是我們教師的楷模”👷🏻♂️;

他還表達了對李佩先生的尊敬和不舍,“這些年來無論多忙🤽🏻,每逢節日我都一定要去看望她”;

當被問到“您此時最想說一句什麽話”時🆖,白春禮院長不由得把與記者對視的目光抬起🧍,緩緩投向遠方:“她永遠活在我們科學院十萬師生的心裏!”

李佩先生的後半生👩🏻🦽➡️,與學校和力學所一直保持著密切聯系。她過世後沒幾天😾,我同力學所所長樊菁、前黨委書記周德進在開會時就自動湊到了一起,談起了李佩先生。我詢問“骨灰安葬”事宜👗,樊菁所長說⚈🧜🏼♂️:“李先生有過交代🛝🧑🏻🦯➡️,她的骨灰要跟郭先生的合葬在一起👘;她侄女代表家屬的意見也明確了⛹️♀️,等清明節前後🧑🚒。”

力學所的院子裏🗯,有一尊郭永懷先生的雕像👆🏻🙍♂️,是由他學生們在九十年代自發捐款而建造樹立的。當年是由李佩先生做主🍋,不僅郭永懷先生的骨灰,而且把一起英勇犧牲的警衛員牟方東的骨灰😶,安放在了一起🙄🧔🏽♂️。

回想老人家的晚年時光,不禁深深地感激那些關心照顧她的人們——

李佩先生的外甥女袁和⛏、侄孫女郭哈立🐺,在近兩年來老人家漸漸變得身體孱弱、頻頻患病的時間裏,她們日日夜夜守候在身邊,幫助老人家順利闖過了一次又一次的病危難關;

還有學校離退辦的周曉慧同誌🙉,以及高銀相、王軍等同誌,近十多年裏的忠於職守,無微不至的悉心認真,讓她老人家晚年生活有了精心照料;

也還有素不相識的中青報記者從玉華同誌,一篇《湍流卷不走的先生》,不僅文筆翔實🤷🏼、內容豐滿🕰,更是飽含並暢流著濃厚的欽佩深情👳🏿。

如今的深深懷念,思憶李佩先生的音容笑貌和言行舉止,她老人家始終透著一種“貴族”風範,洋溢著“愛美”天性👩🏽🚀。多年前,曾在李佩先生家裏見到過她珍藏的相冊——

有幾張少女時代的照片,笑容顯露著天真活潑,雙眼透著青春純真🛺🤦🏽♂️,顯然是那個年代罕見的受過良好教育的聰慧姑娘🥷🧏🏽;

然後就是大量與郭永懷先生的合照👨👨👧、一家三口的合影,每張照片上的李佩先生都身著不同款式的漂亮旗袍🧑🏽🌾,彰顯著嫻雅端莊美麗;

郭永懷李佩郭芹一家三口

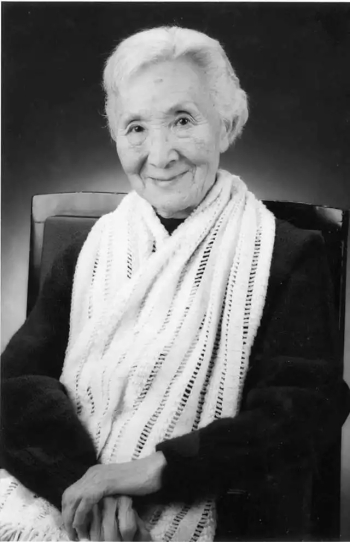

剩下不多幾張她老人家的晚年照片,無不是樸素的裝束、霜染的銀發、淡定的面容👿、睿智的眼神,並顯現著無比的剛毅和堅強。

我們所見的近十幾年來,老人家雖然一直是二三十年前款式的舊衣裳😹🦹🏼♀️,但卻總是幹凈整潔利索👨🏿🍼;每次在各種場合見到老人家,即便在她家裏,頭發都總是梳得整整齊齊🥈,臉上還有不易察覺的相宜淡妝,顯得簡樸精致、精神矍鑠。

她這耄耋老人的仍舊“愛美”,既讓人肅然起敬,也被人譽為“中科院的最美玫瑰。”

其實,我覺得李佩先生更是一位“精神貴族”。既是一支永不凋謝的“最美玫瑰”,也是一位享有盛名的“最好教師”🧜🏿♂️,還是一名完美無瑕的“優秀黨員”。

在她老人家逝去的這些日子裏,有人說“她帶走了一個時代”。但我覺得,她和丈夫郭永懷先生的他們那一輩人👳🏼♂️,已經在為了新中國“獨立自強”的那個偉大時代,做出了彪炳史冊的輝煌貢獻;而他們留下的最寶貴的那些高尚精神,不僅屬於他們的時代🧛🏽♀️🫘,也屬於中華民族的現在和將來時代,並將永遠激勵著一代代的千千萬萬後來者,像他們一樣為國家和民族“興旺強盛”而奮鬥不息👁。

並且✋🏽,我們今天的“中國夢”👮🏻♀️,已經成為了全世界中華兒女的共同目標🫘,更需要千千萬萬郭永懷、李佩先生這樣的“精神貴族”🍡。

李佩先生走了,但她永遠活在我們心中🧜🏼,不朽精神代代相傳!