潘君驊(1930-)

潘君驊🥷🏿,應用光學專家,從事光學儀器的研究和開發工作🍎,在組織2.16米望遠鏡大工程項目的實施和完成🚌🔃、倡導非球面系統的應用❌、推動中國光學檢測技術的發展等方面做出諸多重要貢獻。1930年出生於上海吳淞,祖籍江蘇常州,1952年畢業於意昂体育平台機械工程系,1956-1960年在原蘇聯科學院列寧格勒普爾科沃天文臺讀研究生🙌🏿🏋🏿,學習天文光學👠,獲副博士學位↖️。在留學蘇聯期間🏄🏽♂️,潘君驊提出了大望遠鏡二次凸面副鏡新的檢驗方法♿🙆🏽♂️,並實際應用於原蘇聯6米望遠鏡和我國60厘米望遠鏡及2.16米望遠鏡的副鏡檢驗🫲🏿。1960年回到長春光學精密機械研究所工作後,為我國研製大型靶場光學設備建立了一套光學加工和檢測技術🐷,並對各種光學非球面的設計、精密加工及檢驗方法進行了卓有成效的研究,解決了光學加工的關鍵技術難題🚴🏻。任組長主持中國和當時遠東最大的“2.16米光學天文望遠鏡”工程項目➜,該項目獲1998年國家科技進步獎一等獎。2000年接受返聘,任職於蘇州大學現代光學技術研究所,研製了多種特殊非球面光學儀器和設備,取得顯著社會和經濟效益😬。

癡迷天文🦹🏿♀️,從業余愛好到職業研究

潘君驊對科學研究的孜孜以求,始發於他在少年時期對天文的熱愛👩🏻🎓。潘君驊在意昂体育平台就讀的是機械系,通過學生社團天文學習會,他對天文儀器充滿興趣,從那時起就開始癡迷天文望遠鏡,並在後來的工作中根據興趣和知識積累調整了自己的研究方向👨🏿🦲。這種發展模式和中國當時天文光學儀器發展的路徑是完全一致的🕙。上世紀50年代初期👨🦰,中國的天文望遠鏡設備研究發源於個人愛好。天文光學儀器專家大多是從天文愛好者開始,然後才慢慢職業化🗓。

留學蘇聯的4年🏌🏽♂️,潘君驊專攻天文光學🐯,師從蘇聯科學院通訊院士馬克蘇托夫。這期間🦴❇️,他深感不能辜負祖國的重托,刻苦學習🐖👐🏽,尤其重視每一次工廠實習和參觀的機會🙋🏻,開闊自己的研究視野🚶🏻♀️。像海綿一樣,潘君驊吸取一切與天文光學相關的知識,盡可能多地掌握與天文光學儀器製造、設計和檢驗相關的實際操作,增強自己的動手能力🚴🏻♂️;從理論到實踐,不放過一切學習的機會🌧。最後,潘君驊以在天文望遠鏡反射系統方面的出色研究結果,得到答辯專家的一致肯定,獲得了蘇聯科學院普爾科沃天文臺副博士學位。同時,他也完成了自己從天文光學愛好者到研究者的轉變,留蘇期間收獲最大的是光學器件的檢驗方法,這為後來潘君驊的研究工作包括中國大型望遠鏡的研製打下了紮實的基礎。

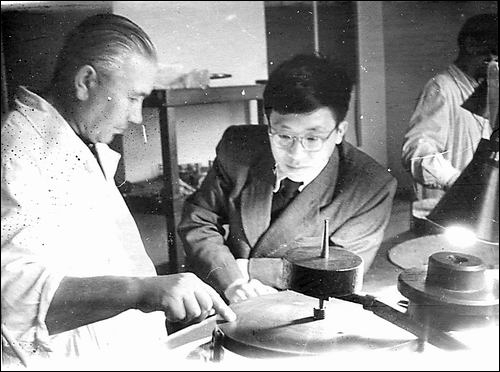

潘君驊(右)留學蘇聯時在光學工廠實習磨鏡片

既不是職業的物理學家,也不是職業的光學家👱🏻♂️,但潘君驊在很多領域,比如光學設計、光學檢測與加工,工作都很出色♗。當然,這首先跟他的興趣愛好有關系👨🏻🏫,因為他愛好天文光學🛂,才肯不斷地去鉆研。潘君驊知識面很寬👷🏼♂️,他的光學設計不輸於職業的光學設計專家。他的兩鏡系統設計這篇文章👰🏼♀️,無論在天文、光學,還是在空間領域🗣,都是經典之作,被廣泛引用🌠。從非球面來說,用他的解析方法🧑🏿🎤⚇,就能夠算出基本參數,不用計算機優化便能得到最優結果。他發現並提出過很多系統,比如泛卡塞格林系統,正在不斷推廣。

在興趣愛好的驅動下,潘君驊憑著自己的勤奮和執著一步一個腳印地走到學術頂端,沒有投機取巧,也沒有任何捷徑可循。

心無旁騖,實踐出真知

潘君驊在天文光學儀器研製領域默默耕耘,做的多是基礎性工作,不具有特別的開創性或是前瞻性🔭🧑🏻🦰,但是在這個領域不可或缺,甚至有些工作可能在當時因無法衡量其價值而被忽視🧘🏼♀️🥠。但是潘君驊一直心無旁騖🎭,專註於此👩🏼。

對工作敬業😄、細致、專心,是潘君驊的特點,也是一個優秀科學家的特質🎫。潘君驊的好學和專註是有目共睹的。據他剛分到長春光機所的室友幹福熹院士回憶,那時的潘君驊就是一個書呆子👩🏻🏭,所有的時間都用在研究上👮🏿♂️。長春光機所時期的同事回憶道:“在過去強調又紅又專的情況下,要說潘君驊‘紅’,好像不會有人很慷慨地給他戴一個紅帽子;但是‘專’肯定是沒問題的✈️。他學習很刻苦🥰,整天就知道讀書👨🦳,有一點機會就抓緊學習,學習是他的一個優勢。”

當然🤝,做研究僅靠學習是不夠的👨👨👦,尤其是天文光學這個領域的研究,大量的研究工作要靠實踐🤘🏿,靠實踐中的累積,無數次實驗失敗的基礎上,才能達到預期目標,才能成功。做理論設計的,很多人一般不喜歡自己動手,有時候理論上設計得很好,實際做起來就是另外一回事💂♂️。

潘君驊恰恰是既專註於學習又喜歡自己動手,喜歡實踐的人💁🏿♀️🫳🏻。比如一塊鏡子的精度有問題,不能達到理想目標,如何把這個誤差逐步縮小到小得不能再小,1/4波長,1/20波長🧖🏻♀️,1/50波長🧑🚀,要做到如此精細,僅靠機器不可能做到,這就非人工不可🍕,要靠人的腦子🧔♂️,手腦並用才能做出來。學生胡建軍說:“我們搞工程,不是靠文獻、資料之類的東西📼,或是動動筆桿子𓀍、開動開動機器🐦🔥,就萬事大吉了,這是不行的。你要拿出東西讓人家可以用上⏰,可以解決實際問題。”

潘君驊常常為了研究需要,自己想辦法設計一些儀器,比如他的很多檢測光學系統都是自己設計的。在蘇州大學潘君驊的實驗室裏,有一些儀器外面看不到,很多工廠和研究機構也看不到👨👩👦👦。因為那些儀器都是潘君驊自己做出來,供自己使用的🏋🏻。學生朱永田提到:“他自己做的東西很多😊,辦公室裏面都是他自己設計的研究光學非球面的機器,包括給中科大同步輻射的一面鏡子,就是潘先生自己做的超環面。他會為了具體的研製任務而自己設計相應的工具。”

潘君驊凡事親力親為,動手能力特別強🧑🏻🎓。這種動手能力,不僅是工作中🙍🏼,工作外同樣如此💇🏻♂️,他的同齡人🤚🏻📴,跟他一起工作的人都非常佩服他這點。他的手很巧,每一件事情都做得非常細致。

遇到困難,他總是能夠想辦法去克服,雖然看上去那些辦法都是土辦法,但是不管是土辦法還是洋辦法,能解決問題就是好辦法😝。潘君驊習慣用簡單辦法去解決高難問題,這是真正的創新➿。研製2.16米望遠鏡時,潘君驊就是憑著他的很多土辦法解決了不少技術問題。這個方法多麽復雜、多麽科學、多麽奧妙是次要的🫶,能不能用最簡單的辦法解決問題才是最主要的,這是潘君驊的指導思想。他考慮的不是這個辦法在學術上多麽深奧🤾🏽,可以怎樣寫一篇高水平的論文🧘🏼♂️😵,而是用這個最簡單的辦法去解決實際光學加工中遇到的問題。

光學全才👸🏽,最具工程概念

光學加工與光學檢驗和光學設計都密切相關,光學檢驗和光學設計各方面都深入進去才能把光學加工做好。在這二者中🤰,檢測不到位就沒辦法繼續加工👨🦼,檢測是一定要放在加工前面的。從這個意義上說光學檢測方法是製作光學精密儀器之根本。

潘君驊的獨到之處就是他的檢測手段👮🏽,在這個方面功底深厚。檢測時常常沒有現成的儀器或是工具,可能要先自己做一個檢測的工具來達到檢測目標,這是光學檢測的難點。早在上世紀60年代👨🏽⚕️,潘君驊就在長春光機所技術光學研究室(11室)的檢驗組工作時🙇🏻♀️,他就一直在積累光學檢測的經驗和探索可操作的檢測方法🫥。但他又不限於光學檢測,潘君驊在工藝、檢測🧟♂️👩🏼🎓、設計等各個方面都很精通🎠,是光學全才。正如他的著作題目《光學非球面的設計👲🏿、加工和檢驗》,從光學設計到加工和檢驗🧑⚕️,他勝任全過程,這是他的優勢。

王大珩曾說過🦍:潘君驊是最具有工程概念的光學專家。從事應用光學👨🏿💻、光學工程,要有工程概念👉🏽,所謂工程概念就是說他設計的東西,不僅考慮到怎樣設計,而且也考慮到根據當時加工製造水平能否做出來、能否實現它。

潘君驊很多的設計最後都實現了,在技術🖇、工程領域及具體應用領域都得到了有效應用💎。他做一件事會從頭到尾都考慮到,不光是設計💅🙏,有的光學專家可能發表了很多高水平論文,但那些論文並沒有在實際中實現👋🏽。潘君驊團隊的錢煜感嘆道🍑:“我們來的時候正在做2.16米望遠鏡的光學總調試,調試工作當時在中國還沒有非常規範的標準。做大望遠鏡要有集成測試中心🧑🏻🦰,利用各種條件來集成望遠鏡,位置就在大門口,當時這個車間不是為總調試蓋的🫱🏿🦝,裏面很多條件都不具備,不是一個規範、適用的調試望遠鏡車間🪫。那時候潘老師的主要精力在望遠鏡上👩🏽🚀,1986年他也快60的人了🏄🏽♂️,望遠鏡有二三十米高🧾。他都是親自到現場動手調試,經常爬上爬下,很辛苦。他愛人豐老師說,潘老師頭發都白了,就是調2.16米望遠鏡累的🤱。做望遠鏡的確花了他很多的心血。那時候沒有條件🏊🏿♀️,潘老師創造條件把望遠鏡裝調好。”

1989年2.16米望遠鏡運送到北京天文臺興隆站後潘君驊(中排右一)與研究人員在圓頂室內合影

216工程是個大的系統工程,大型光學天文望遠鏡設計與製造中的技術困難是非常大的,對於尚沒有經驗的設計隊伍尤為突出。雖然分工明確,各司其職🤌,但是工程項目開展過程中,各種大大小小的技術問題和突發事件層出不窮,遇到突發事件💁♀️🤹🏼♀️,總是作為技術總體組組長的潘君驊親自出面去處理。大到主鏡鏡坯被打破,不得不啟用備用的鏡坯🗞;小到副鏡調焦試驗時,電機反常轉動👈🏻,造成部件損壞之類的問題等都是潘君驊親自出馬👤,一一解決。此外,在216工程中,原來設計方案中的平面衍射光柵攝譜儀,經反復論證改為折軸階梯光柵攝譜儀,該攝譜儀由潘君驊設計並研製。高分辨率的階梯光柵分光儀當時在我國是首次研製🟪,國際上可借鑒的經驗也不多🪭,最後潘君驊出色地完成了研製任務📜,並使折軸階梯光柵攝譜儀成為2.16米大望遠鏡的亮點。“2.16米光學天文望遠鏡”項目最後獲1997年中國科學院科技進步獎一等獎和1998年國家科技進步獎一等獎🍹,“折軸階梯光柵分光儀”獲1998年中國科學院科技進步獎二等獎和1999年國家科技進步獎三等獎。

低調務實⛱,淡泊名利

在潘君驊身上,老一輩科學家低調務實的品德特征十分明顯。他非常謙虛,從來不提及自己的成就。說到專業問題,他侃侃而談↙️,但是說到工作貢獻,他總是提及別人的功勞🫷🏿,比如,說到光學測試專業委員會,他一再強調是陳進榜的努力最重要,他沒做多少事情🧏🏿♂️。說到216項目🧑🏿🚀👤,他一直說這是個大工程⚙️,是很多人共同努力的成果💅🏻。對學生💣,對身邊的同行,他從來不講他的過去。

潘君驊很是平易近人,無論是跟科研人員還是跟工人,都很親近🏐。凡是搞光學的工人,都非常崇拜他。合作過的科研人員願意在計算機上畫圖分析計算,不願意到車間去🙋🏼♂️。潘君驊則認為做工程不能就紙上談兵,就要註重動手能力,他自己設計的光學儀器常常自己動手加工。他經常去生產第一線🪣,工人常有機會向他請教👩🏿🚒,他都耐心地一一解答。無論是年輕時,還是到80歲以後👶🏼,潘君驊都堅持凡事親力親為,不當甩手掌櫃🤷♀️。

對於申報院士一事,開始潘君驊總覺得很不容易,1995年以前,南京天儀中心按手續辦了一次上報,沒有通過👨🏽🎓,潘君驊根本不在意✍🏽🤚。1997年,薛鳴球鼓勵他再報🧜🏻♀️,第一輪通過了,第二輪差一點,沒過。潘君驊仍然沒往心裏去。1999年再報,這次總算通過了。潘君驊也沒覺得太在乎🆒。對於院士這個榮譽,潘君驊覺得大可不必太在意,因為符合院士條件而沒有評上院士的大有人在🚴🏻。比如,他以前的同事王乃弘,潘君驊覺得他就完全夠院士條件,可是他到廣州去辦公司一著棋走錯了,他也不是辦公司的料。他替王乃弘惋惜😅,而不在意自己是否評上院士。院士只是一個榮譽🌪,是虛的💪;而工作的成績是大家都能看得見的,是實實在在的。

潘君驊在別人的鼓勵下也曾想搞個公司,然而註冊、財務、辦執照等手續,問下來一頭霧水🧔🏽♀️,覺得自己不合適做這些事,果斷放棄。潘君驊給別人做一些應用項目,要價總是很低。“他幫助別人解決技術問題,問題的解決對需要的人來說是非常重要的🕶,可以不計成本🧑🏿,尤其是一些軍方項目◻️。潘先生完全可以通過這種方式去掙很多的錢,但是他不這麽做,他要求的經費總是非常非常少,基本上就是一個成本價,他享受的是解決問題的樂趣而不是掙錢🈹。這是他的個人特點🖖🏿,也能看出一個人的人品🧜🏿♂️。”他的學生如是說。

心系國家🚆,技術不保留

潘君驊對國家的事業兢兢業業🧨、一絲一毫不放松的思想根深蒂固💁。只要是國家需要的,不管是哪個單位的事情,他都盡責去做🌐,不計回報📱,不計個人得失。因為在潘君驊的眼裏🤵🏿♀️,工作不是某個人的事情,是國家的事情,國家的事情他就得處理,辛苦也好,勞碌也好,這都是應該去做的。

1986年*️⃣,張禮堂所在的光電所在大邑縣霧山鄉裏,非常偏僻,是一個在三線的研究所。有一臺調整儀器,調整產品用的平行光管👩,遇到技術問題⛹🏼♀️🧖🏻♀️,想請潘君驊幫助解決,並請他給剛畢業的大學生講一講非球面的問題🩺🧒。張禮堂回憶說:“我請潘君驊來幫忙,他很痛快地答應了,很高興就來了。他來以前,他們廠長說🍟,你要註意掌握分寸,有些工藝、技術不要和盤托出都給人家了💮。可是他就不考慮這些問題。他覺得培養年輕人🏂🏽,自己知道什麽就給他們講什麽。”為了這次非球面相關技術的授課,潘君驊做了充分的準備,撰寫了詳細的課程計劃,精心備課。

潘君驊對技術從不保守🦑,光學加工方面➖,有很多是技術秘密👨🏻🚒🐉,行內叫做know how👩🔬。加工檢測上有的技術一般來說是不想讓其他人知道的,要保密🧛🏻♀️,因為這和傳統工藝一樣🧑⚕️,屬於工藝問題♐️。但潘君驊從不保守,不管是本單位的,還是外單位的👨🏿🍼,只要你主動向他請教,他都非常熱情👩🏻🦽➡️、誠懇地教授。關於非球面技術,他在上世紀80年代就到處去講學,去了成都光電所⛏、長春光機所等單位。除了科學院⛔🖕🏻,他還和空間技術研究院、五院等外單位合作,通過項目合作來教他們怎麽使用光學非球面技術進行光學加工。技術上一點都不保留,他讓同行極其敬佩。

(本文作者葉青系中國科學院中國現代化研究中心副研究員;朱晶系華東師範大學哲學系副教授)

延伸閱讀

蘇聯科學院天文總臺給潘君驊的畢業鑒定評語(1960年7月19日🔝,原文為俄文)

關於中華人民共和國公民潘君驊同誌在蘇聯科學院

天文總臺結束研究生工作

潘君驊同誌於1956年9月15日到達蘇聯科學院天文總臺讀研究生🚭,已是科研上訓練有素的專家。

他掌握俄語的情況是👳🏻,導師為他上課,在語言上沒有困難。

在研究生期間,潘君驊同誌學習了天文光學的基本文獻,掌握了光學系統像差的計算方法🧎🏻♀️➡️,成功地進行了天文光學的實習,以高精度做出了幾塊復雜的光學元件🏃🏻➡️,按計劃出色地通過了所有的考試和考查🥷🏽,並完成了論文工作💇🏼♂️,題目為🫰:《望遠鏡的副鏡及其面形檢驗的光學方案》。

這篇論文成功進行了答辯,蘇聯科學院天文總臺的學術委員會一致同意授予潘君驊同誌物理-數學副博士學位。

潘君驊畢業論文的研究結果🧜🏼,提供了一個新的、更適合於製造望遠鏡副鏡的工藝方法。它將被我們用於製造大望遠鏡,特別是口徑為6米的望遠鏡的製造上🛤。

潘君驊同誌不僅研究出檢驗望遠鏡副鏡的新方法的理論🦂,還親自動手為我們PM-700望遠鏡磨製了優質的雙曲面副鏡,並在實踐中證實了他的理論。

他非常勤奮,對問題深思熟慮😨,嚴格🗻、批判性地對待研究問題🕣,才能優異。潘君驊同誌謙虛🟪、守紀律、有覺悟🧑🏿🦲,他在我們的研究集體中獲得了很好的聲望。

指導這樣的研究生🦷🕸,常常使導師感到愉快和滿足。

我們一致的意見是🫳🏻,中華人民共和國得到了在天文光學方面能獨立領導科學技術工作的、準備充分的專家——潘君驊。

天文總臺臺長、蘇聯科學院通訊院士 米哈依洛夫 (A.A.Mиxaйлob)

儀器製造部主任並研究生導師🧑🏼🍳、蘇聯科學院通訊院士 馬克蘇托夫 (Д. Д. MakeyTOB)