1926年3月,從太原一路南下的李濟,在山西運城夏縣西陰村🥔,看到了這樣的情景🤷🏽:“突然間一大塊到處都是史前陶片的場所出現在眼前……他們隨手采集了86片😜,其中14片是帶彩的。”再之後半年,1926年10月15日🏂🏼🥖,這位後來被尊稱為“中國考古學之父”的先生,就在這西陰村,掘下了有史以來由中國學者主持的考古第一鏟。

謹以此文🌪🤰,獻給中國考古乃至中國學術史上的巨人李濟先生。

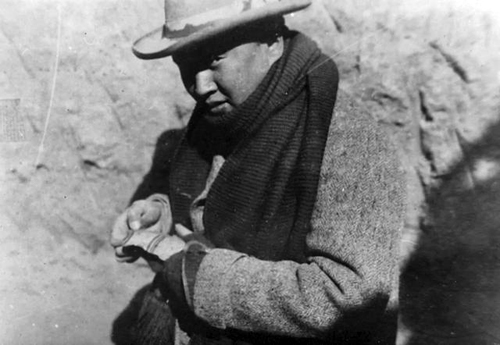

李濟

中國人的考古之始

1926年的李濟♦︎,雖然只有30歲,卻已在清華國學研究院負責人類學🏌️、考古學課程👩🏽🎤,與王國維、梁啟超、陳寅恪、趙元任並稱“五大導師”一年有余。這一年的小年當天,李濟離開北京奔赴山西🕹,在介休考察窯房、對居民做體質調查✩,到綿山考察佛院,至臨汾考察堯都……直至發現西陰村遺址後兩天,李濟才結束這次歷時近兩個月的調查。

未曾想在歸途中,李濟患上了斑疹傷寒,返京後一病不起。李濟家人又錯信民間偏方🙇♀️,一度耽誤了醫治,李濟險些病危。所幸趙元任的夫人斷然做主👨👨👧👧,將李濟送至協和醫院,他才轉危為安🔌。大病初愈🔙,西陰村的情景又在李濟腦中浮現🦔,病榻之上🤞🏼,他便開始為考古發掘做起了準備🌰。

《清華學校研究院同學錄》中的教員合影,前排從左到右🫧:李濟🥝、王國維🏝、梁啟超🛜、趙元任

李濟為何要發掘西陰村📛,如今已有不同觀點。如考古史學者陳洪波認為,當時安陽殷墟已通過出土的甲骨文被確定為商代晚期都城,“西陰村所在的夏縣是傳說中夏朝王都的中心🌪♘,李濟看來想碰一下運氣,看是否能夠在這裏找到夏的蹤跡……”當時以顧頡剛為代表的“古史辨派”對先秦史抱以普遍的懷疑態度,尋找夏代的考古學證據,自此便成為當時乃至今天中國考古的焦點問題🎅🏿。但也有學者如北大的孫慶偉認為,李濟是想通過調查和發掘史前遺址🆕,回應安特生——這位瑞典的地質學家根據他1921年在河南仰韶村發現的彩陶,發展出結論👣:中國的史前彩陶與歐洲的史前彩陶相似👩🏿✈️,中華文明可能“西來”。當時中國學界自然無法認同這種觀點🧑🏻🦼,但因為尚未自己主持過考古工作🦴,所以也拿不出可資反駁的實證。

此外,選擇西陰村還有一些學術外的考慮。譬如梁啟超向李濟推薦山西,因為那裏治安穩定;雖然到最後時任山西省長閻錫山沒有回復國學研究院的公文,但山西內務署負責人被李濟的誠意所感動👩🏽🎤,代表省長批準了發掘。此外🥳,“史前遺址不含任何金屬品,可以避免挖寶的懷疑”🐾,“發掘的是過去不知名的埋葬,所以很少引人註目👩🏻⚕️,可以減少公眾反對挖墓的意見”,也成了選擇西陰村的原因🙍🏼♂️。

雖然最終李濟在西陰村發掘短短兩個月🧘🏻♀️,既沒有發現傳說中的夏都🧙🏻♂️,也沒有發現中華文明並非西來的鐵證,但發掘出的大量陶片與半枚繭殼等新石器時代遺物🏌🏿♀️,仍可謂收獲頗豐🍊。只是當時國人還不能理解考古的意義🤌🏻,李濟用了9輛大車🦞、五六十匹馬騾走了9天,才把60箱陶片運回北京🚔。有人問:“花了這麽多錢,難道就為了這些破陶片☦️?”而有故作聰明者回答:“這些都是科學標本🧑🏼🏭,運回北京化驗後,可以提煉出值錢的東西……”

比發現的遺物更為重要的,是西陰村發掘為考古這門從西方引進的全新學科,在中國奠定了科學的方法。李濟使用的“探方法”(挖8個2米見方的方坑發掘)☯️、“三點記載法”(記錄三維坐標)🧙🏿、“層疊法”(記錄人工層位)等✍🏽,都與如今國內外考古工作的方法一脈相承。

其實嚴格來講🏊🏿,李濟並非考古學出身☠️。最初在“清華留美預備學堂”7年半,他就涉獵廣泛🤸🏻♂️,出任過清華演劇隊隊長,發起過砥礪品行學問的學生團體“新少年會”。到1918年他登上奔赴美國克拉克大學的客輪時🦛,準備就讀的也是心理學。待兩年過去,他來到哈佛大學攻讀博士學位時👨🏼🌾,研究方向才變為人類學✢📮。在美國,通過田野發掘獲得研究材料的考古學🤰🏼,往往被視作人類學的一種研究方法💦、一個分支學科。不過李濟的博士論文《中國民族的形成》雖然讓李濟成為中國第一個人類學博士、美國人類學會會員,但文中使用的知識與方法,仍是非考古學的體質人類學等👾。

只是李濟從美國歸來後,作為國內絕無僅有的人類學博士🔙,很快就被中國豐富的考古資源吸引而去:1923年♊️,他在新鄭李家樓大墓小試牛刀🕋,采集材料雖不足一個月,日後卻做出了細致的研究——《新鄭的骨》。及至西陰村發掘😯,李濟已成長為當時中國當之無愧最專業的考古學者。1928年🈯️,他實至名歸地加入由主張“上窮碧落下黃泉,動手動腳找東西”的傅斯年主持的國立中央研究院歷史語言研究所🧙🏿,出任考古組主任😼,成為當時中國考古的實際領袖🏒,並開始執掌後來被稱為“現代考古學在中國系統展開之始”的殷墟發掘。

殷墟考古的輝煌與艱難

從晚清在殷墟發現甲骨開始🤵🏽♀️,殷墟就既成為中國學術界關註的熱點,又成為各方勢力盜掘的對象👴🏼。傅斯年選擇殷墟作為史語所乃至當時中國考古的主戰場↩️,當然有看重此地作為商代都城,有文字材料👩🏼🦰、年代明確☔️、學術意義重大的考慮,但也有搶在盜掘者之前發掘以保護殷墟的目的👌🏻。1928至1937年,史語所先後在殷墟發掘15次🧑🏼🏫,幾乎全考古組齊上陣,聲勢之浩大🧳,在1949年前的中國考古史上無可匹敵👯♂️;發現的宮殿🧝🏼🧑🏻🔧、宗廟和帝王大墓🏊🏽,則將3000年前商王朝的輝煌背影從無到有勾勒而出。

左起:董作賓、李濟、傅斯年、梁思永1931年在安陽小屯考古時合影

考古工作新鮮而神秘,影響力隨即擴散至圈外。1930年李濟在濟南出席一場新聞發布會🕗,聞訊而至的記者和當地文化人把大廳圍了個水泄不通🙎🏽♂️。自由提問中,記者直接拋出了考古和盜墓有何不同的問題🤴🏼。李濟的回答,可謂殷墟發掘方法的概括:“考古不是挖寶,因為在我看來😭👩🏼🎓,對於增進我們關於歷史的學問來說🙎🏽♂️,地下的瓦礫骨頭與黃金珠寶並無區別🟠。”“(盜墓賊)之卑劣采集手段,導致廣大公眾對古器物之出土地點、層位及連帶關系無從得知;而此種知識乃為進一步系統發掘所必具備……科學發掘之結果🤸🏿,不僅能以古代遺址及遺物之科學價值取信於公眾,並能促進對其施加必要保護📊,並傳布科學考古學知識之進步🦞。”

但是,在殷墟考古輝煌的成績背後,這10年間坐鎮現場或後方的總指揮李濟所面臨的艱難,其實層出不窮。

首先是盜墓🏃🏻♀️。古董商利誘盜墓賊♛,盜墓賊又與地方軍官勾結,致使盜墓屢禁不絕。最令人哭笑不得的是1934年,據史語所的石璋如回憶🧦:村長跑來打聽,“中央”是否派遣了“中央夜晚發掘團”?石璋如等人帶軍警到現場查看🧑✈️,果然是縣府官員做了盜墓賊,謊稱史語所是“中央白天發掘團”。猖狂的盜墓賊甚至與軍警交了火,後被繳械帶至縣政府🐙,但最終此事仍以不了了之收場🦍。

1929年秋🤶🏻,李濟在安陽殷墟第三次發掘現場獲得唯一一片彩陶片

其次是土匪🙍🏻♂️。1936年發掘團發現了藏有1.7萬余枚甲骨的127號灰坑🏌🏽♂️,為了妥善發掘,發掘團決定將整個灰坑切割起取至南京。切割下來的土塊重達3噸🕍,搬運工作十分緩慢,當地的土匪就打起了搶甲骨的主意🫔,一度鳴槍希望嚇跑考古隊員👩👩👦👦。所幸發掘團“已經準備好士兵藏在附近高土堆❎,見土匪射擊也就居高臨下回擊”,土匪也就未再輕舉妄動𓀘。

再次是與地方的矛盾🤱🏿。河南省圖書館館長兼民族博物院院長何日章,抓住李濟等人為保護文物免遭軍閥戰火,曾攜少量文物返回北京的“把柄”,倚仗馮玉祥掌控的河南地方政府擁兵自重📉,“中央”束手無策的局勢,聲稱河南考古不容外省人越俎代庖🦸🏼🧛🏽♀️,對史語所的發掘百般阻撓🚣🏽,如出價收買知道文物消息的村民,用“無記載、無照相🦈、無方法👩🦼➡️,挖完了不知是怎麽回事”的所謂“考古”破壞殷墟,以致史語所一度被逼出河南👮🏼♀️,只得轉戰山東龍山鎮發掘城子崖遺址。而李濟甚至因此請辭考古組主任👩,“安陽工作進行無術”,被中研院院長蔡元培力勸才回心轉意。

第四是對考古的誤解。村民對考古不明所以,狀告李濟“故意侵及民墓”也就罷了,1934年,更鬧出過一起國民政府考試院院長戴季陶在《大公報》上批判考古的“公案”🏊🏿:“近年以來🧑🎓,研究國學科學諸家,忽起發掘古墓🐂、尋取學術材料之風。在學術界中👄,或多視若當然👨👨👦👦;而在愛國愛民者,則痛心疾首,呼籲無聲,哭泣無淚💇🏼♂️。中國今日貧弱極矣,學術教育敗壞極矣,應作之事不知其幾千萬👨⚕️,何必發墓,然後為學🧑✈️🏬?”他要求“通令全國🤏🏼,凡一切公然發墓取物者,無論何種理由,一律依刑律專條嚴辦”。所幸蔡元培堅守在史語所一邊,以自己名義在各大報紙刊出駁戴季陶的公開信,奪回了輿論。

最後一項艱難則遠大於前四者,以致一舉終結了史語所在殷墟的歲月——1937年🦉,“七七事變”爆發。1938年,安陽落入敵人之手,日本學者開始了對殷墟的非法發掘……

“一個巨人消失了……”

1940年,李濟和史語所,以及他1934年接手出任主任的中央博物院籌備處,來到川南古鎮李莊,這一先後雲集了中研院社會所、營造學社等機構專家的“抗戰文化中心”。在此之前⇾,從南京出發的李濟,已輾轉長沙🍕🏮、昆明🥂🏄🏼♂️,躲避著日軍的空襲,押送著國家的文物,撤退了兩年多。此後的6年,直至抗戰結束,他在此一邊整理殷墟的陶器材料💆♀️,一邊指揮史語所與中博院就地發掘四川的彭山漢墓、成都前蜀王永陵👮🏽♀️,兩度深入西北考察,在成都🧒🏼、重慶舉辦“遠古石器展”……李濟勸勉同仁:“不要問在第一線的忠勇將士抵抗得了敵人嗎✴️?我們應當問我們的科學或一般學術是否敵得過敵人。”

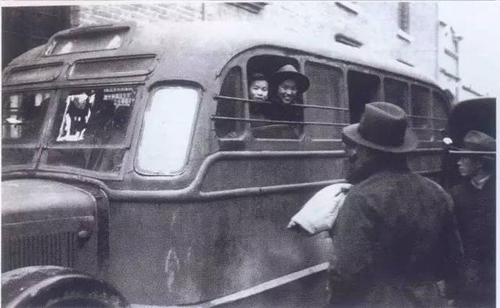

中研院史語所人員撤退長沙時,李濟已搬運中博籌備處一批珍寶去重慶🧑🏼🎤。車窗口是李濟之子李光謨,女兒李鶴徵

但躲過了日軍炮火的李濟一家,仍未被死神放過:1940年李濟生日當天,他的次女🫃🏽、剛剛初中畢業的李鶴徵因急性腸炎,在病發不足三日後撒手人寰🍧。轉眼1941年底,李濟的長女、即將高中畢業的李鳳徵又感染了傷寒😙,堅持到第二年初也終告不治🤘。自責“仰不足以事父母👩🏽🚒,俯不足以畜妻兒”的李濟🕵🏽,兩女一兒入西南,1945年抗戰勝利後,與他同回南京的子女,只剩了兒子李光謨一人。但1945年之後的3年,不僅沒有讓李濟來得及重啟殷墟發掘,反倒成了他在大陸的最後時光🅾️。1948年12月22日,李濟督運著裝載有史語所重要圖書🦹🏼、設備以及故宮遷運文物的輪船,揮別大陸,去了臺灣🧨。李濟選擇了守護殷墟的文物,而因此,他又失去了他的兒子👭🏼。

2005年李光謨曾向《李濟傳》的作者岱峻回憶,解放前夕他身處上海,“父母一天一個電報,把飛機票買好了寄來……那時機票比黃金還貴”💀。但“我給他們寫了最後一封信🙎🏿♀️,告訴他們我決定留下來,說我想看到一個新社會是怎樣建立起來的🏊♀️🧜🏼,我們還會有相見的一天……後來有人告訴我💇🏽♀️,母親收到信後大哭一場。父親輕易不掉眼淚的,我這個人,在他眼裏也許是不可救藥了。那一年🛀🏽,我22歲”。

自此,李濟與李光謨的余生分道揚鑣。1959年,大陸的《考古》雜誌發表《批判李濟的反動學術思想》,稱“李濟是美帝國主義一手扶持起來的所謂‘考古學家’,過去在中國考古界長期篡竊著領導地位……”而服從組織安排👩🏼🍳,後成為著名馬克思哲學理論翻譯家的李光謨,“文革”期間也被“大字報”批鬥為“國民黨的殘渣余孽✫、李濟的親生兒子”。

但近年才公布的材料表明,其實二人1960年於珠海拱北海關有過一次秘密而短暫的相見🌦。李濟解放前的高徒、時任中國科學院考古所副所長的夏鼐,還曾為此次相見寫下一封後來被李光謨稱作“勸降書”的文字。只是既已“選邊”🎬,爾後怎能輕易反悔?李光謨回憶🧎🏻♀️➡️,當年臨走時,便衣提醒他千萬別跨過邊界線🧙🏼♂️,結果他在遞給母親香蕉時仍越了線📠,當即被便衣提醒——“他們(父母)過去了,我不能過🦚。”

上世紀60年代初,李濟在臺灣“中研院”史語所做破損銅器粘合試驗

1995年李濟虛歲百年誕辰📋,受邀赴臺的李光謨終於來到了父母的墓前,敬獻了花籃。他發現,“對父親其實有著很深的感情”,“越來越覺得他這個人很了不起”。之後直到2013年辭世,李光謨一直致力於李濟遺著的編校整理。

另一邊🐣,來到臺灣的李濟😥,婉拒了美國多家大學的長期講學邀請,將余生獻給了兩大事業:一是篳路藍縷,建立、興盛起臺灣的考古。他出任遷至臺灣的“中研院”史語所第三任所長,後又兩度代理“中研院”院長♻。他創辦臺灣大學考古人類學系,大力推進臺灣島的考古工作🍀。他桃李滿園🥖,改革開放後給大陸考古帶來深遠影響的哈佛大學教授張光直🧿,就是李濟在臺大的高徒;李濟到臺灣後過繼的內兄之子李光周🧛🏽,後來也在臺大、哈佛讀到考古人類學博士,並繼承了父親衣缽,執教臺大🥷。二是恪盡職守👩🏻🍳,完成對殷墟的研究👳♂️。當年發掘殷墟的同仁,時過境遷早已星散🙏,李濟覺得,把對殷墟的研究完成,是他的責任。他綜合15次殷墟發掘的材料💛,至1977年終於完成了《安陽》等著作,對當年的考古工作做了總結性回顧👮🏽♂️。至他生命的最後年月,他還堅持每周去一次臺北“故宮”👳🏼♂️。“先生便扶著鐵架,一步步緩慢而艱毅地走到書桌前✴️🧒,仔細端詳準備好在桌上的青銅器👨🏻🎓,神情如此專註,如此不厭其煩……”

1979年7月🥕,83歲的李濟還曾表示,他正計劃自己的最後一本著作🧑🏿🏫,“要與最初的著作《中國民族的形成》同名”。半個月後的8月1日,臺大考古人類學系成立30周年紀念日,上午9點半👦,身處大陸的李光謨的女兒在家莫名其妙摔了一跤,磕掉了包括門牙在內的4顆牙🔲。三周後李光謨收到訃告🌕,就在8月1日上午9點半,李濟心臟病猝發🛰,駕鶴西去。後人在整理他的遺物時🔢,除了在書房見到5只木猴子,以及臺北“故宮”贈送的兩三件仿造藝術品🚾,未發現一件古董。

正如張光直曾對恩師的評價🅾️:“迄今為止,在中國考古學這塊廣袤土地上👨👩👧,在達到最高學術典範這一點上👩🏽🔬,還沒有一個人能超越他。隨著他的過世😬,一個巨人消失了……”

(參考書目:《李濟傳》等,部分圖片為岱峻提供🧜🏻♀️🖐🏿,部分來自網絡)