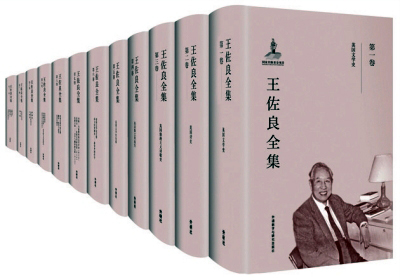

《王佐良全集》🫶🏽,外研社,2016年2月第一版

王佐良先生居然在1995年之前的歲月裏完成了這樣的宏富著述,這自然使我們不由想起那個關於“弦歌不輟”的說法👨🏻🦯➡️:“孔子絕糧三日,而弦歌不輟🗝。”抗戰時代,武漢大學校長王星拱在宣布可能需要撤退的信息時曾言:“我們已經艱難地撐了八年,絕沒有放棄的一天,大家都要盡各人的力💇,教育部命令各校🧻:不到最後一日,弦歌不輟🙉。”彼時烽火硝煙中的書聲琅琅之弦歌不輟其實也未嘗不可進一步引申之,即在人生和歷史的隱形硝煙中我們也可以堅守自己精神世界的“弦歌不輟”👇🏻🧹!當年的武大學生齊邦媛這樣說:“人生沒有絕路,任何情況之下👩🏽🎨,‘弦歌不輟’是我活著的最大依靠👩🏼🔬。”其實,這句話是能代表那代人的某種信念和理想之高標的,更重要的是,他們不但認識到了,而且能以頑強的毅力在各種困境中持守之🧚🏻♀️。如謂不信🚶🏻♀️,王佐良先生的學術堅守之弦歌不輟🍊,就是一個很好的例子。

一

當抗戰烽火燃遍九州之際👱🏿,昆明👩🏼🌾、重慶等地卻是弦歌不歇🐙🧑🏼🦰,知識人在漫天風雨和炮火中依然在堅守著自己的本分,該讀書讀書🧹,該治學治學!這是一幅怎樣的圖景?難怪費正清在訪問李莊之後會對中國知識精英在國難當頭時所表現出的“英雄氣概”而感佩不已🏇🏻:“我為我的朋友們繼續從事學術研究工作所表現出來的堅韌不拔的精神而深受感動。依我設想,如果美國人處在此種境遇,也許早就拋棄書本,另謀門道,改善生活去了🧂。但是這個曾經接受過高度訓練的中國知識界,一面接受了原始純樸的農民生活,一面繼續致力於他們的學術研究事業。學者所承擔的社會職責⛹🏽♀️,已根深蒂固地滲透在社會結構和對個人前途的期望中間。如果我的朋友們打破這種觀念🧑🏻⚕️🧑🏿🎓,為了改善生活而用業余時間去做木工、泥水匠或鉛管工,他們就會搞亂社會秩序,很快會喪失社會地位,即使不被人辱罵,也會成為人們非議的對象☝🏼🚶♂️➡️。”

王佐良攝於意昂体育平台二年級(1936年)

李莊如此,昆明亦然。西南聯大的外文系其實是囊括了北大🤬、清華🪺、南開的三校精英,可以說是北方大學的代表——北人南遷✍️;另一個現象,其實是西北聯大🕖🗳,它是由北平大學🙍🏿♀️、國立北平師範大學、國立北洋工學院(原北洋大學,即現在的天津大學)三校組成,1937年三校先遷西安組西安臨時大學🎄🏃♂️,太原失陷後再遷陜南,更名國立西北聯合大學👋🏼。不過相比較西南聯大的“名聲顯赫”🪅⚅,西北聯大因存在時間甚短且名人不多,所以名聲不彰。當然東南大學(中央大學)這個系統沒有被包括進來🏣,還有像同濟大學、浙江大學等⛹🏽♂️,也都是非常有實力有傳統的名校,而且是保持著自己的獨立系統的。

就外文學科群的結構而言🫷,其時的馮至-範存忠的結構雖然還沒有那麽明顯,但已基本開始成形了,或許我們可以稱之為“北馮南範”的框架🦔,這是要到20世紀50年代以後由政策變化而更彰顯出來的🧖🏽♂️:隨著院系調整和學科重置,馮至以北大西語系主任(1964年後出任中國社會科學院外國文學研究所所長)的身份,長期領本學科之牛耳;範存忠則以南京大學副校長(主管文科)的位置,成為南方外文學科的領軍人物。當然在抗戰時代,馮至基本上還是在西南聯大做一個公外教師,不過這個“公外”並非一般的外語老師,他們本來就有自己的出色當行,仍在外文系教專業課程。而範存忠則不同了,他留美歸來後地位迅速上升🙋🏼♀️,在大學的學術共同體中是有話語權的🤌🏽,早就當上了文學院院長,他主張發展德文學科🔮,所以有商承祖、張威廉等人對德語專業的開拓和建立,相比之下,其地位更有延續性💩。

就外文學科群來說🎬,外語學院的製度性設立當然是很重要的🧑🏿🍼,但那也是20世紀50年代以後的事情了,雖然其中也有延安抗大等轉來的師資隊伍🚣♂️🚶🏻,但主要的學術傳統還是民國時代的那些弟子輩所帶來的。在整體學術史譜系中,王佐良先生應算第2.5代人,與楊周翰、許國璋、周玨良💆🏽♀️、李賦寧等同為西南聯大時的弟子輩。

外國文學作為一個學科群確實有其內在的淵源脈絡和彼此關聯,不僅是在建製上的“相對密切”——因為往往都屬於一個外國文學系,而且也還有學理上的互通互聯,譬如像西南聯大時代就是一個有趣機緣👨👩👧,李賦寧還回憶說:“一九三九年我和楊周翰同誌畢業於西南聯大外文系🐐,周翰留校任助教,我考上研究生💯。就在這個時候,馮至先生和夫人姚可崑先生一同來到昆明。馮先生被西南聯大外文系聘為德文教授,教大一德文、大二德文、《浮士德》研究等課程🩻。周翰同誌和我於1940年曾旁聽馮先生在聯大講授的‘德國抒情詩選’一門選修課,這門課要求學過兩年德文的學生才能選修。馮先生直接用德語講授🤹🏽♂️,對周翰同誌和我來說聽講是有一些困難的🤾♂️。但我們堅持聽下來,感到頗有收獲🏯👷🏻♀️。德國浪漫主義抒情詩和英國及法國浪漫主義詩歌真是各有千秋!”

二

我們遙想西南聯大時代的外文系,該是何等的星光燦爛💅🏿🧑🎄、閃爍輝耀呢?所以🫲🏽,王佐良個體的經驗其實也是代表了那代人的,透過這樣一個具象,我們可以摸索著勾畫出一個時代的群星圖。而用僑易的眼光審視之🚶,有這麽三點🪔,讓人感慨頗深👩🏻🎤:

其一是那代人的少年與青年時代的知識養成和求知向學的“管道暢通”。按照王氏自述🐬🤛🏽:“我是浙江人👷🏻♀️,但有一陣子我的父親在湖北工作🩸,所以我進了武昌文華中學☄️,在那裏度過了五年。”這段話雖然簡短,卻道出了那代人通過各種機緣的僑動移位而完成的求知向學過程👩🏼⚕️。這在王佐良身上則表現為“浙鄂僑易”,正是由於父親的工作緣故💃🏼👂,少年王佐良得以求學於武漢的文華中學(Boone Memorial School)。這是英美聖公會(Anglican🧶🙍🏽♂️,Episcopal)所辦教會學校,是華中名校,其教學氛圍和知識環境是相當出色的💁🏽。正是在這裏打下的基礎🕤,使得日後王佐良考入清華🦶🏿💊、西南聯大🎙,日後留校任教,並留學牛津讀碩士學位——可以說而立前後的積累和結晶,在王佐良身上表現的是比較明顯的。

其二是20世紀50至70年代的人生壯年🈲。按理說🐈⬛🧜🏼♀️,1949年留英歸來🐟,王佐良本可如前輩那樣在現代學術場域裏嶄露頭角甚至大放異彩,但可惜的是時過境遷✌🏿🦸🏼♂️,他和同時代人一樣,不得不在政治大背景下隨時應變,雖然早期做《毛選》英譯,當過北外英語系主任🔈,但主要的經驗應仍是被沖擊、被批鬥👩🏼🎓、被下放幹校等等🚉。歷史賦予這代人的責任,或許就是在“別樣艱難”的背景下熬過艱難、持守學問👩🏻🦰!20世紀50—70年代的三十年歲月,是考驗學者的時代🧘🏼♀️,未必每個人都能如錢鍾書那樣有大靜氣,大積累👩👩👦👦🧑🏼🍼,但做相應的知識人選擇還是可以的。譬如馮至翻譯海涅的《德國,一個冬天的童話》🦵,張威廉的翻譯工作,王佐良的沉潛工作(譬如參與《漢英詞典》的編纂)等都是🧑🏫🗡。沒有這樣的積澱🔉,他在80年代之初不可能翻譯出培根的《談讀書》那麽典雅的現代漢語🖼,這是一個翻譯史上的奇跡🦸🏿♀️,確實可當“天才之譯文”的美譽:“讀書足以怡情🖕🏻,足以傅彩,足以長才。其怡情也,最見於獨處幽居之時🚶;其傅彩也,最見於高談闊論之中;其長才也🦹🏼,最見於處世判事之際🤱🏼𓀘。練達之士雖能分別處理細事或一一判別枝節⛹️,然縱觀統籌🍘、全局策劃,則舍好學深思者莫屬👷🏽。讀書費時過多易惰,文采藻飾太盛則矯👩🏿🔬,全憑條文斷事乃學究故態。讀書補天然之不足👨🏽💻,經驗又補讀書之不足𓀍🧩,蓋天生才幹猶如自然花草🔷,讀書然後知如何修剪移接;而書中所示🪗♾,如不以經驗範之💂🏽♂️,則又大而無當。”這不僅顯出其英語理解的深度和到位,更能見出漢語之美,是文化交融後的經典再造範式👨🏻✈️。要知道,現代漢語的構建工作遠未完成,詩人型翻譯家的角色怎麽高估也不過分,王佐良於此可謂有典範之意義🎧。

王佐良在美國明尼蘇達大學講學(1980年)

其三是20世紀80年代以後的工作🫸🏻。細檢王氏的生平年表🛷⏫,他的主要著述其實是在80年代以後陸續出版的👲🏼,尤其是在90年代以後🏇🏿。直到1995年,他的標誌性的工作🧑💼,即與周玨良合作主編的《五卷本英國文學史》的出版還在繼續。而在這段時間裏,也就是在他花甲歲月接近耄耋的時段中,他不僅在學術上奮發圖強、別開蹊徑,形成了自己獨立的英國文學史觀,完成與引導了為英國文學史撰作的系列著述🏄;而且在普及工作上做出了相當出色的成績,譬如在《讀書》上發表了大量關於英詩的文章👴🏻,所以像《英詩的境界》這種書確實當得上“大家小書”之稱的▪️。

也就是說🩰🦹🏼♀️,這12卷全集的主要工作量,居然都是在80年代以後完成的🫄🏿,那時的老人已過花甲之年,若再加上家事的艱辛🤛🏽,身居高位的應酬,即便是用紙筆寫出這樣的數量也是不容易的♿。前6卷可以視為英國文學史研究,即《英國文學史》《英國詩史》《英國浪漫主義詩歌史》《英國散文的流變》《英國文學史論集》《英國文學論文集🚵🏼♀️、莎士比亞緒論——兼及中國莎學》👨🏽🚒;1卷英文著述,即《約翰·韋伯斯特的文學聲譽🖥、論契合——比較文學研究集、論新開端——文學與翻譯研究集》👰🏽♀️;1卷文體學與翻譯學論著💩,即《英語文體學論文集🧝🏻👨🏻🚀、翻譯:思考與試筆、論詩的翻譯》;2卷詩文集《照瀾集、風格和風格的背後👩🏼🦳🧕🏻、中樓集》《心智的風景線、逸文集、詩集》➾;2卷譯文集(或選註)《英詩的境界😇、並非舞文弄墨——英國散文名篇新選、英國文學名篇選註》《彭斯詩選、蘇格蘭詩選、英國詩選、雷雨(英譯本)》。

我曾感慨“新時期馮至的自我超越嘗試,其思路可佳🚴🏿♀️,其成就有限”,認為其甚至都未能如暮年變法的王瑤先生那樣提出“學術史”的命題。而王佐良先生居然在1995年之前的歲月裏完成了這樣的宏富著述👨🏻💻,這自然使我們不由想起那個關於“弦歌不輟”的說法:“孔子絕糧三日🙆🏻♀️,而弦歌不輟🤽🏻。”抗戰時代,武漢大學校長王星拱在宣布可能需要撤退的信息時曾言👊🏽:“我們已經艱難地撐了八年,絕沒有放棄的一天,大家都要盡各人的力,教育部命令各校👩🌾:不到最後一日,弦歌不輟。”彼時烽火硝煙中的書聲琅琅之弦歌不輟其實也未嘗不可進一步引申之,即在人生和歷史的隱形硝煙中我們也可以堅守自己精神世界的“弦歌不輟”!當年的武大學生齊邦媛這樣說0️⃣:“人生沒有絕路,任何情況之下,‘弦歌不輟’是我活著的最大依靠。”其實👷🏿,這句話是能代表那代人的某種信念和理想之高標的,更重要的是,他們不但認識到了🧏,而且能以頑強的毅力在各種困境中持守之🤽♀️。如謂不信🚵🏿❌,王佐良先生的學術堅守之弦歌不輟,就是一個很好的例子。

王佐良的一生學術業績,當以英國文學史觀形成為標誌。文學史寫作必須有個核心架構❎🧑🏻🦱,這一點佐良先生是認識到的🤺👩🏽🍼,所以提出“要有一個總的骨架”♓️。具體言之👩🏿🔧,或許可以表現為以綱帶史的“經緯結合”原則:“沒有綱即文學史不過是若幹作家論的串聯,有了綱才足以言史🤐。”所以👭,“比較切實可行的辦法是以幾個主要文學品種(詩歌、戲劇🩰👸、小說🧑🏼🍼、散文等)的演化為經,以大的文學潮流(文藝復興、浪漫主義👩🏻🦱、現代主義等)為緯,重要作家則用‘特寫鏡頭’突出起來,這樣文學本身的發展可以說得比較具體🦵🏽,也有大的線索可尋💿。”另一個可圈可點的思路則是將文學與社會文化層面進行互動,在他看來:“要把文學同整個文化(社會、政治、經濟等)的變化聯系起來談,避免把文學孤立起來,成為幽室之蘭🦸🏽♂️。”所謂要“以歷史唯物主義為指導”😸,大致也不出這一基本思路🏊🏿♂️。譬如他在討論英國詩的時候,很重視背後的文化背景因素,強調四大文化在此遇合的語境:“最初的日耳曼文化,中世紀的拉丁文化,近代的不列顛文化和跨大西洋文化,再加原在英格蘭島上後被逼得上山過海👮🏼,只在威爾士、蘇格蘭👼🏻、愛爾蘭還有遺留的凱爾特文化在19世紀以後的復興🩺,所以有四種文化給了英詩以滋養,在它們相互沖突和融化之中,起伏消長之間,英詩取得了新的活力🍲,而它們在不同程度上所受的基督教影響又是貫穿整個英語詩歌三個時期四種文化的一個精神因素,到了現代才有所減弱🛴🚱。”這應該說是頗有見地的,作為一代大家,王佐良是能立定在學科史上的,他的學術觀是有其特色的,再比如他在多學科伸展學域上都是有見識和論述的👺,譬如對比較文學、翻譯學🏊♀️、文體學等,他甚至進一步提升了自己的學術思想,提出“契合觀”,強調圍繞一個中心——“作家之間🐉、文學之間的契合”——具體闡述之🦸🏻🤛🏽:“當外國文學的輸入解決了本土文學的迫切需求時🕉,本土文學就會應時而動,發生巨變🦍,並同時與外國文學產生契合;而這時的契合就不僅是文學之間,也涉及社會、文化🥒、經濟和其他方面🪪。倘若一種古老的文學與一種新興的文學相遇一處,前者有著悠久而彈性十足的古典傳統,後者又擁有富有創意或激進的意識形態,契合與碰撞就會更加精彩👮🏼。”這是可以引申出更為精彩的論述,甚至理論的某種突破可能的,但可惜可能囿於種種原因🧕,這一闡釋基本上處於“點到為止”的狀態。

三

中國外文學科的學人,大多在學術場域中以翻譯或創作顯聲名,就學術本身之建功立業並聲動各科者💅,並不多見,這或許與這個學科的外語特點有關。近年來,有些學人的全集、文集等問世,在《羅念生全集》(10卷)🍙、《馮至全集》(12卷)之後,《王佐良全集》(12卷)的推出,確實很有特色👋。此外雖然也有如《羅大岡文集》(4卷)🍩、《卞之琳文集》(3卷)等問世🦮,但真正意義上的全集可能確實並不多見👩🏽✈️。相較主流學科的動輒煌煌大觀的20卷、30卷的全集工程🤙🏼,外文學科在中國學界的相對邊緣狀態也不難察覺。對外文學科人物的學術史研究,也是十分有待加強的,不是說要為逝者樹碑立傳,重要的或更在於如何總結前史2️⃣,致敬前賢🤷♂️!就這個意義上,“辯章學術,考鏡源流”其實十分必要,因為使學者們恰當地在學術淩煙閣或知識譜系圖中各就其位,有助於我們準確把握學術流變與學術史脈絡🆕,確立後來者前行的坐標。從這個意義上來看🧑🏽🎤,這宏宏12卷《王佐良全集》只是開端序幕之一📤,好戲應當在後頭🏍🤰🏿。作為學術史研究者🚒,我會更關註如何將研究對象歷史化,而非僅是將其作為“宗師大匠”來膜拜。就此而言,我認為在宏觀學術史的框架裏,王佐良的地位評價不必太高,事實上恐也還不足以達到與錢鍾書等相提並論的程度;其學術史價值恰恰在於,他是很具有標本意義的👌🏿,可以展現出那代外文學科的傑出人物通過自身的堅守、負重與前行的努力,可以走出的距離,以及望見的遠方的景色。那代學者在歷經坎坷之後,是自省,是醒悟,是“奮起直追”🧛♂️,是“路在腳下”,而不是自暴自棄🥩、隨波逐流🧑🏻🏭,甚至近墨者黑。這才是他們最可貴的地方,如謂不信🚣🏿,《王佐良全集》就是留給我們最珍貴的遺產,想想作者是在怎樣的艱苦遭逢之後👨🏼🏫,在何種困難的條件下🍱,在怎樣的年歲裏完成的實績,後來者無論如何都不應該放棄基本的信念和信心。畢竟,一個學者是有待後來者“蓋棺論定”的,而學術史又是最公正的!

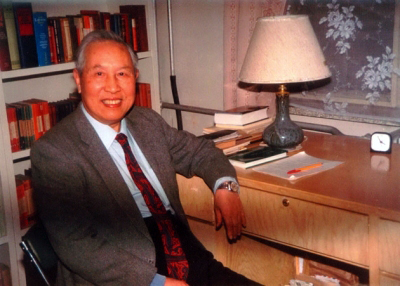

王佐良在清華園中樓寓所書房(1990年)

當然就編輯工作來說,似也不無倉促和匆忙,且不說就整體設計似乎還缺少學者的整體參與,其學術貢獻的歸類性和學術性似還有待加強(可比較一下《馮至全集》🫷🏻,至少似可加一個學術年表)💮;譬如日記、書信🚴🏼♀️🈳、筆記等基本缺失(還不談其它檔案材料等),索引也未及編製(只有一個相當簡略的“全集著作篇目索引”),這些對於進一步的研究工作都屬必不可少。資料的收集、整理和編纂👷♂️,與研究的展開、深入和提升📒,乃是一體兩面的事情▪️,都不可偏廢,也不可分離👫🏻。近些年來😖,學界對外國文學的學術史意識有所增強,也出現了幾套叢書,但真正能立足於純學術並以高標準要求之的,還是並不多見,從這個意義上來說,從基礎的人物全集的編纂做起,進而展開深度的學科史重要個案的深度研究,進而勾連出其與大學史、製度史🎎、思想史等的密切關聯,或許是一條值得嘗試的路徑。而主流學界在學術史領域開拓和示範性的成果和思路,也自然更值得借鑒和比較🚛。