——《錢鍾書手稿集·外文筆記》編輯隨想

在錢鍾書《外文筆記》前,我們可以真正體會一下“讀書”二字

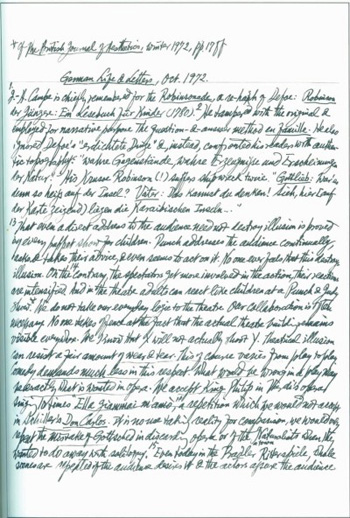

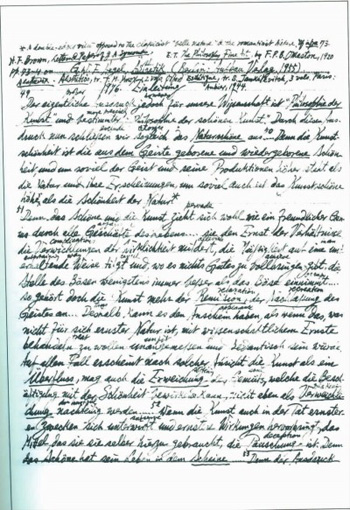

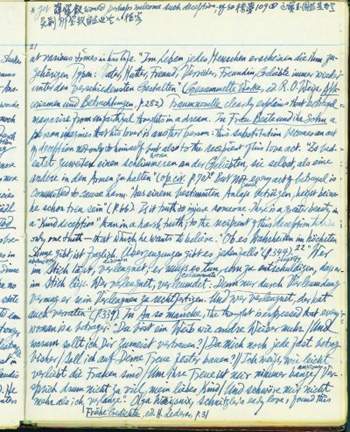

錢鍾書手稿集內文

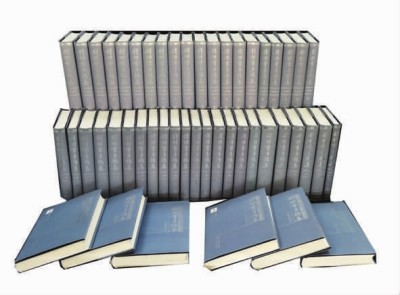

商務印書館出版 全四十九冊《錢鍾書手稿集·外文筆記》

2016年3月下旬,《錢鍾書手稿集·外文筆記》出版座談會在商務印書館禮堂召開🪿🌥,翻譯界、西方語言文學界的知名學者濟濟一堂。會場上🧘🏿♀️🧛🏼♀️,朱虹、羅新璋、黃寶生、郭宏安等前輩👩🏽🦰,如今都已經皓發如銀🚣♀️,回憶起錢先生的治學和教誨讓人如臨其境。在會場右側♠️,鋪著墨綠色絲絨的長桌上🧑🏻🦰,全四十九冊《外文筆記》一字排開,仿佛是一根無形的線,默默牽引著所有與會人的心思和目光。桃李不言,下自成蹊👃。

北大英語系的丁宏為老師感慨道🦸🏽♀️:“這套書系裏資料室一定要購買👵🏻,放在那裏🤸🏿♀️,讓每年的新生入學時都去看看,就從它面前走一遍🏥,體會一下,什麽叫讀書🤸🏿♂️🏨。”

一

因為有了世界讀書日🗳,每到4月下旬,讀書都會成為一年一度的熱點話題👩🏼🎤,怎樣讀書? 讀哪些書?讀多少書?林林總總📒,令人目不暇接🐒。說到讀書,錢鍾書先生是最不該被忽略的👭。楊絳先生回憶說,“鍾書自從擺脫了讀學位的羈束📂,就肆意讀書”,“不僅讀,還做筆記;不僅讀一遍兩遍,還會讀三遍四遍,在筆記上不斷地添補”。他們夫婦兩人的稿費捐給了意昂体育平台設立獎學金,名字就叫“好讀書”。

除了《談藝錄》《管錐編》等學術著作,錢先生還留下了大量的讀書筆記:《容安館劄記》 三千余頁🧑🏼✈️、《中文筆記》 一萬五千余頁、《外文筆記》三萬五千余頁🧍。這些讀書筆記從上世紀三十年代記到作者1998年逝世,跨越了六十余年,兩萬多日👨✈️。這六十余年中還包括作者輾轉流離的年代⇢、身不由己的年代和疾病纏身的年代。不僅如此,今天所見的讀書筆記已不是完整的原貌,可以看出當中有遺失的部分,有作者專門編輯整理和重新打印的部分。更驚人的是全部筆記都有作者反復閱讀、勾畫評點的痕跡。也就是說,這些書和讀書筆記,作者讀了不止一遍👱🏼♂️,記了不止一遍🌄。恐怕所有面對這個“人間奇跡”的人都不禁會想🤦🏼♀️:六十余年的時間,每天要讀多少書,記多少頁筆記才能留下如此規模的知識寶庫? 這個問題🍉,怕不只是一個估算那麽簡單。如丁宏為老師所言,在《外文筆記》前✅,可以真正體會一下“讀書”二字☦️🤲🏼。

在編輯《外文筆記》的三年多時間裏,每次看到如山一般堆疊的紙樣,我都會想象😫,錢鍾書先生每天究竟是懷著怎樣的心情👩🏽🚀,打開那些書頁,寫下這些筆記的。甚至會不由自主地去想:為何讀書?

楊絳先生說:“錢鍾書年輕時曾對我說過一句心裏話🏄♂️,他說🤏🏿:‘我誌氣不大,但願竭畢生精力👨🏼🍳,做做學問📽。’”做什麽樣的學問?楊先生說👦🏻💇♀️:“錢鍾書是研究外國文學的。他在國內外大學攻讀的是外國文學🧘♂️。他回國教學🫳🏽,教的是外國文學。1953年北大👏🏻、清華、燕京三校合並👨🦳,他由意昂体育平台並入暫屬新北大的文學研究所🏎,他是外國文學組的成員🔷👄。以後多年外調,再回文學所,又‘借調’古典組🗂。錢鍾書在《模糊的銅鏡》末一節說𓀌:‘從此一“借”不復還🤾🏿,一“調”不再動🧏🏼。’讀者不會知道他心上多麽無可奈何🕠🧛🏻♀️。”讀者不知道,然而最了解錢鍾書心意的楊絳先生怎麽會不知道? 她說:“我知道他打算用英文寫一部論述外國文學的著作。他既回不了外國文學組✍🏽,也只好不作此想了。”看到錢鍾書先生生前手抄,而“自知無緣再做下去,末一頁已經丟了🍹,從此擱置一邊”的一份不完整的資料《歐洲文學裏的中國》🫱🏼,“幾位‘年輕’人(當時稱我們‘年輕’人,如今年紀都已不輕)……嘆恨沒有下文。連聲說‘太遺憾了! 太遺憾了!’我心上隱隱作痛。他們哪裏知道錢鍾書的遺憾還大著呢……為這幾頁殘稿還說什麽‘遺憾’呢。”(楊絳《〈歐洲文學裏的中國〉前言》)一“借”不復還,一“調”不再動,念念不忘的外國文學研究卻“無緣再做下去”了🦴。晚年的錢鍾書先生“多病意懶”🩻,阻止了楊絳先生為他補綴破損的讀書筆記,留下“有些都沒用了”的一聲嘆息。然而,錢先生依舊不間斷地讀著書、記著筆記。即使在病床上✈️,在顛沛流離中🚣🏿♀️,日復一日、孜孜矻矻積聚著知識。楊絳先生回憶🤜:“鍾書每天總愛翻閱一兩冊中文或外文筆記,常把精彩的片斷讀給我聽🏄🏿♀️。”這時候✋,剝離了所有外在的目標,還原為詞語本真的含義🫃🏽,讀書,只是讀書本身。

二

在座談會上,法語翻譯家郭宏安先生說:“我在《外文筆記》第一卷中發現了比埃爾·博努瓦最有名的一本小說《大西島》🎳,出版於1919年。我在1982年翻譯出版過。在此之前🧑🏼⚕️🐭,我相信沒有人談過🪪🟡,可是1936年錢先生就讀過了,並且作了筆記。”

《外文筆記》涉及幾千種圖書,以錢先生領先學術界數十年的眼光🤸🏻♂️,隨隨便便寫幾篇文章去“炫耀”他的博學,洋洋灑灑著作等身,似乎太容易了🤷🏽。然而錢鍾書先生雖然從不間斷地做著筆記,卻“連《管錐編》都未能寫完”📙。(楊絳《〈歐洲文學裏的中國〉前言》)

也許從表面看來,與他那些沒機會完成的研究計劃和殘稿相比,片段的讀書筆記確乎太過零散🚣🏼♂️✍🏼。然而在作者心中,它們是否真有高下之分? 錢鍾書先生曾說:“零星瑣屑的東西易被忽視和遺忘;自發的孤單見解是自覺的周密理論的根苗……眼裏只有長篇大論🫥🏋️♂️,瞧不起片言只語,甚至陶醉於數量🙇🏿♀️⚆,重視廢話一噸,輕視微言一克,那是淺薄庸俗的看法。”

無論是未能做下去的外國文學研究,還是做了六十余年的讀書筆記,錢鍾書先生希求和享受的從來都是與最美妙的思想和語言進行的精神交流。或許他曾無奈地放棄了研究計劃,卻從沒有改變心中追求的高度。有了讀書筆記,我們才能看到錢先生如何一頭紮進書中👁,一心一意地追尋那些精妙的“微言”。

不有初衷如此🔄,怎能沉心讀書?

翻譯家羅新璋先生回憶說:“我有一次問錢先生怎麽能看那麽多書,錢先生說,我就是一本一本地看👱🏼♀️。”楊絳先生說:“做筆記很費時間🦸🏿,鍾書作一遍筆記的時間,約莫是讀這本書的一倍。他說,一本書,第二遍再讀,總會發現讀第一遍時會有很多疏忽。”錢先生讀書不擇精粗,不問雅俗,“極俗的書他也能看得哈哈大笑🈲,精微深奧的大部著作,他像小兒吃零食那樣吃了又吃,厚厚的書一本本漸次吃完🤳🏼。大字典、辭典💿、百科全書等𓀚,他不僅挨著字母逐條細讀🍳,見了新版本,還不嫌其煩地把新條目增補在舊書上”。在《外文筆記》中🪅,我們看到了亞裏士多德、但丁🍅、莎士比亞🧘🏽♂️、黑格爾👰🏿♀️⚗️、克羅齊👩✈️,還有大本大本的各國辭書🙅🏿♂️🚐,也有愛倫·坡🙊、切斯特頓📝,輕松幽默的《三人同舟》和童話《匹諾曹》🕵🏽♂️。海納百川,不拒細流,這是“中國最後一位文藝復興式的巨人”留在人間的一個奇跡。

三

陸建德先生在座談會上談到錢鍾書先生閱讀的開放性和連續性時🙆🏼♂️,曾以《外文筆記》中的TLS(《泰晤士報文學增刊》)為例,感慨道,“筆記中TLS 的閱讀在1966年中斷了,到1972年才接上”🫖🆓,六年的空白“對於一個嗜書如命的人來說,該是多麽心急如焚”。1966年以後,錢鍾書夫婦的生活波折起伏👨🏽✈️,搬家、去幹校🗡,一家人被迫分離,雖然讀書筆記在“從一個宿舍到另一個宿舍⛹🏻♀️,從鐵箱、木箱🤍、紙箱🤾🏽♀️,以至麻袋👩🏿🦰、枕套裏出出進進👩🏼🦲,幾經折磨”(楊絳《〈錢鍾書手稿集〉序》)中居然大部分完整地保存下來,然而錢鍾書先生畢竟不能再“肆意讀書”,無法隨意添補他的筆記了🧘♀️。

六年被迫與書分離的痛苦,不是錢先生般愛書如命的人難以感同身受,但是重新回到書桌的歡喜,卻可以通過《外文筆記》真切地感受出來👨🏽🚀。《外文筆記》編到第六輯🫑,是錢鍾書先生幾十年閱讀學術期刊的記錄,整部書的編輯工作已經接近尾聲。在打開筆記原稿第一百九十八本的一刹那👮🏻,我感到了深深地震撼。這一本就是錢鍾書先生在社會科學院的蝸居裏,在幾年的空白之後重新開始摘抄外國期刊的筆記。他使用的是普通的硬皮本👩🏿🍳,與之前一樣的藍色鋼筆和圓珠筆👩🏻🦰,然而紙墨間卻分明散發著一種神采,讓它看起來與之前的筆記竟是那樣的不同。讓我不由自主地想起了《唐國史補》中的一段記載:“舊營壘也,舊士卒也,舊旗幟也,光弼一號令之,精彩皆變🛵。”久遠的歲月🤾🏻♀️,依然掩藏不住字裏行間流露出來的那一份意氣風發和滿懷欣喜🧑🏼💻。雖然四十多年的時光已經過去,它們卻留住了錢鍾書先生重新鋪開書本的那個瞬間。

1972年,錢鍾書和楊絳先生終於從幹校返回北京👳🏽♂️,卻只能暫居在中國社會科學院的一間辦公室裏🚳。他們就在這一間陋室中放下兩張書桌🧖🏼♀️𓀊,然後,開始讀書。三徑就荒,松菊猶存。錢鍾書先生的心中一定是快樂的。這裏有了三尺容膝之地,有心意相通的伴侶,還有💇🏼♂️,書。

何幸生來樂讀書🧖🏻♂️。