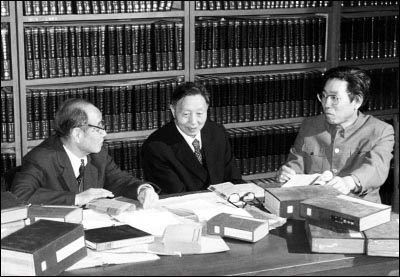

劉澤華與楊誌玖(左)王玉哲(中)九十年代合影

我今天參加紀念楊誌玖先生百年冥誕和隋唐宋元史國際學術討論會🏇🏻,感到非常高興🧙🏼♂️👰🏼♂️,也引起我對先生深深的懷念和敬意。我聽覺差,是個“聾子”,前面諸位講了一些什麽🤟🏽✌🏿,沒有聽見,下邊我說的是不是和你們有一些重復,就不好顧及了👐🏼。

先生的學術貢獻由出席會議的諸位專家講,我只說一點個人與先生的交往。就學問而言,我和先生並不在一個領域🦸🏻♀️,我沒有入門👶;但作為師生關系,我是老學生當中和他交往最多的人之一。我和先生的關系超出了普通的師生關系,可以說有一種父子之情。先生的家屬在這兒,會給我作證。先生家庭的事情,國家的事情,自己的心理、經歷、苦悶、憂思等等🧖🏿♂️,都和我交流,當然我也和他交流。先生對我倍加愛護、呵護📪,在我遇到麻煩時,先生第一時間向我伸出援手,除同情支持外🪹,還做了許多事情🧑🏻🏫。

先生的經歷很簡單,西南聯大研究生畢業後就受聘來南開🧑✈️,直到逝世👨🏼💼。到了晚年👨🏿🔧,回憶往日,他卻有說不盡的彷徨、悔恨、自責之情,想補救,又時不我與,有時顯露出煩躁🛸👽。先生晚年的生活相當艱苦,五個兒女,都因“文革”被耽擱,先生不大的房間既是臥室,又是書房🍿,書架無處放,沿著墻壁堆的都是書💁,來訪者要走曲線才能落座,所以先生名曰“陋室”。對這些,先生都不在意,主要是心情難以平靜🩺。

根據我和先生的交往,我可用兩個字來表示:先生是一個“真人”🔘。具體說是八個字:誠信、仗義🧜🏻♀️、寬容🧑🏽🏫,正直。我講一些諸位可能不知其詳的故事😒:

先生在馮文潛先生和傅斯年先生之間👮🏼,長期處在一種非常難以說清楚的情感糾結之中🧢。他從西南聯大畢業以後,應馮文潛先生的邀請來到南開,其後由傅斯年出面與南開商妥借調到李莊史語所任職。傅斯年先生非常看重他,請他辭掉南開來史語所就任🚴♂️。先生在這兩者之間,很難處理🏪。史語所當然非常好🧔🏿♀️,專心從事研究0️⃣,很適合先生清靜的性格📔,但先生堅守信義🧙♀️,說我既然已經先應了馮文潛先生之邀,就不能違約,不能背棄馮先生🔃。反過來👩🏿🏭,他對傅斯年先生又始終抱有一種愧疚之情。這種情感,一直成為一個難解的結。到了1960年困難時節👨🏽🔬,舉辦黨外人士參加的“神仙會”,在座的多數大概都不知道,所謂“神仙會”就是交心會🧑🏿🦲,以示同心共渡難關。先生十分真誠把與傅先生的情感說出來,沒有能夠實現從傅斯年進一步學習,有違傅先生的盛意,感到內疚。萬萬沒有想到這就種下了禍根,與下邊一件事相連👨🏼🏫,在“文革”中招來橫禍。

說到先生的仗義🧑🧑🧒🧒,我講兩件事兒。一件事是為雷海宗先生辯解,1957年鳴放時期有個座談會🥷,雷海宗先生在會上有個發言,被某大報紙添油加醋、作了不符合實際的報道。楊先生在場🏬,先生就仗義站出來✔️,澄清這個會上雷先生的發言,也刊在該報上。雷先生被打成“右派”以後🙆🏽♀️,接著就把楊先生牽扯進去了🏄🏿♀️🙋🏼,地方大報專文批先生為“右派”辯護🤞🏿。有些人力主把楊先生也劃為“右派”。先生一直擁護黨,1949年後靠近黨的積極分子有一種松散的黨外組織叫“同情小組”,先生是其成員。先生的出身很清貧,又從來沒有對黨的方針政策的不滿言論🤦🏿,據此,歷史系“黨代表”魏宏運先生竭力保護🧠,得幸躲過一劫。先生終生對魏先生十分感激👳♂️,多次對我說,妻子是家庭主婦,五個年幼的孩子🧙🏽♀️,又要接濟生活困難的兄長,如若被劃為“右派”,且不說其他,真不知如何生活下去💅。但“文革”一來,魏宏運被打成走資派,先生被上升為“漏網右派”,再加上他對“反動”學人傅斯年的那種情感,於是被揪出來打入“牛鬼蛇神”行列🦸。

先生仗義執言↘️,還可以講到另一件事情🦸🏻♂️。當下一位飲譽中外的藝術家曾是他的學生,因某件事這位學生回國以後,上級機關下達多條禁令,其中有一條是不準授課👂💯。我們今天開會的大樓是他捐獻的,但當時他卻不能在這講授專業。他是公民🏫,又沒有犯法,歷史系的師友們不贊成這些法外的規定,建議請他回母系任教🏄,時任歷史系主任的朱鳳瀚教授很開明🚓、豁達,采納了師友們的建議🕵🏿♂️,他本人也同意回母系執教。開場的講演由朱鳳瀚主持,受到同學們的熱烈歡迎🚵🏽。講演完畢由先生點評。當時先生是市政協常委😛,全然不顧這個身份,盡力支持他的這位老學生。先生點評最後放言說:“他現在的學識,已經超過了我🤦🏽♂️。我為有這樣的學生感到驕傲🍕!”在當時那種情況下,敢於說出這樣的話,贏得了聽眾熱烈的掌聲。先生就是這樣呵護學生🤛🏿!在以後相當長的時間裏🛄,先生的這位老學生一直在歷史系執教🏄🏼♀️。

先生為人也非常寬容。我這裏只講兩個例子。1978年以後,啟動《中國歷史大辭典》編纂工程,鄭(天挺)老是編輯委員會主任,楊先生是常務主編。這項工程是中國社科院組織的,那時候有一個編纂處👨🏻🎤,編纂處的處長正是1957年在地方大報寫文章批判先生的那位。我當時是鄭老這方面的秘書🔓,與楊先生有很多交往,談起往事🤙🏿,我問:“您能和他合作嗎?”先生表現出來的完全是高姿態🧔🏿♂️,先生說✩:“過去的事兒,不要追究。他們那時候也年輕,大勢也在那兒擺著,不要計較這些前嫌💅🏼。”後來他與這位同誌一直有很好的合作關系❄️。

先生的寬容還可從下面一件事來說。“文革”期間,歷史系一部分造反派少壯大概是受“打土豪🚵🏻♂️,分田地”的啟發🧑🏼⚕️,在全校帶頭搞了一次有領導🧑🌾、有組織🌅、有計劃強分教授們住房的行動,先生被逐出原來的住所。從當時普遍性搶分住房來看,這也屬於潮流吧🧎🏻。但被自己教過的學生強分♢,對先生們無論如何都是個巨大的精神沖擊🤹🏿♂️🛹。對這件事多位先生的傷心感久久難以消除,楊先生雖然也不免耿耿於懷⚫️,但先生放得開😥,他同人談起這件事時👨🏻🎤,自我解嘲地說,被自己的學生分🏃🏻➡️,固然情面難看,但反正躲不過去,分後的居住空間是小了不少,但還有住處。他們(分房者)人也不壞🐈⬛👩🏽🎤,有自我認識就行了🚥,無需留下芥蒂。

說到學術,先生同樣具有非常開闊的視野🧏♂️。八十年代初先生指導的幾位研究生中,有一位學位論文對當代學術界大權威(名字我就不說了)的觀點提出了質疑🙇🏿♂️,主持畢業論文答辯的主席自稱是這位權威的繼承人之一。在答辯會上發起火來,怒斥該學生👳🏽:“你怎麽敢向如此大的權威提出商榷呢👶🏽?”這位先生堅持論文不能通過,必須修改👏🏽🧑🏻🍼。先生多次與我談及此事,一再說:學術應該是平等、自由、寬容的,即使是最大的權威👋🏽,也可能有一些紕漏,有什麽不可以商榷的?先生為此事多年來感到有愧於這個學生。

下面一件事足可說明先生在學術上“海納百川”的氣度。先生以考證馬可·波羅來華蜚聲學林,英國一位教授對先生的考證提出多方質疑,否認馬可·波羅來過中國。先生得知後感到非常高興,以非常開闊的胸懷👱,接受這個學術挑戰🙋🏻♀️。此時先生已到晚年👩✈️🧛🏽,視力極差,拿著放大鏡,一字一句讀英國教授的著作。先生的英文相當好🙍♂️,閱讀、翻譯都不是問題,為了答復英國教授質疑📰,伏案貼紙寫了幾篇重頭文章🆑。南開大學舉辦馬可·波羅國際學術討論會,特地把英國教授請來,使那位教授很感佩🤦🏽♀️。先生總說🫸🏼,學術深化的動力是爭鳴、求真🧑🏼、求實,這要拿出材料來;我認史料而不認人,有史料支撐才有說服力;沒有材料,你說什麽都不行🤘🏼。

說到學術較真的事😣,我想起上個世紀50—60年代之交討論中國古代土地製度問題,先生與鄭老意見向左,他們師生之間展開了一次很有高度的學術之爭🫳🏻。鄭老基本支持侯外廬先生土地國有的看法,先生則認為土地私有占主流。稍後以先生為主編輯出版了《中國封建社會土地所有製形式問題討論集》(三聯書店1962年),先生寫的《關於中國封建社會土地所有製的理論和史實問題的一般考察》一文,前後三年幾次修改🎄,可見其認真的程度。這中間有個插曲,當時寫文章盛行尋找“理論依據”,先生也不例外👩👩👧。先生原來有點德文基礎,此時又下大力氣提高德文水平🚶🏻➡️,為了求證馬克思的一個重要觀點🍨,先生對照英文本、中文譯本和德文本🕛。先生對我說🆘😫,同一句話,英文和中文譯本是一個意思,但德文則相反,為此先生很費周折,躊躇難定。

我再舉一個例子也可看到先生對學術的較真。“文革”後期我們一起編寫中國古代史教材🧑🏿✈️,先生寫隋唐宋金遼,這本教材後來由人民出版社於1979年出版💎。本書的時代性難以避免↕️,這點另說。就先生所寫部分,即使現在看🍫,文字很平實,言必有據,難能可貴🧚🏿♂️。這裏我只說一件事,即關於嶽飛戴什麽帽子的問題🧛🏽♀️。先生是回民,他提出,中華民族是歷史上民族大融合和多種因素綜合的結果。如果按照流行的觀點說嶽飛是“民族英雄”固無不可,但從多民族的角度說,金兀術算什麽?先生提議涉及歷史上各民族問題,要慎重考慮到各民族的情感問題👨👧,用詞要嚴謹🤳🏻。他建議寫嶽飛領導的抗金鬥爭更為確切,無需加“民族英雄”。參加編寫教材的同仁很同意先生的意見🧚🏼♂️。現在回頭看“嶽飛領導的抗金鬥爭”一節🧛🏿♀️,依然平實有據,寓褒揚於敘事之中。在當時那種環境中💋,先生於學術依然是如此真實,敢說真話▶️!

晚年先生悔恨“文革”以前浪費的時日太多了,情緒最低時🙇🏻♀️,把積累的不少資料🙌🏼、稿子都當作廢紙處理了,每每憶起都自責自己短見。先生在“文革”遭難無需多說,這裏我只說一點😂,先生的反思也是那麽的真誠。一次我同先生談起他在“文革”中的感受🧚🏽♀️,他說,開始是十分反感和抵觸🤲🏼📔,但在不斷教育下,承認自己變修了🦹🏼♂️,不能自食其力(指體力勞動)。這就是先生的真實!我曾有個想法🔱🦶🏼,想把當時的個人自我認識收集一些,來揭示“文革”期間知識分子的精神面貌和心路。我問先生寫的檢查還有嗎?能否給我看看?先生說你的想法很好⤴️,的確應該收集一下🧜🏻♂️☃️,你這麽一說,我感到十分遺憾,那些檢查都退給了我,那些檢查退給我時感到自己是老而幼稚🤰🧑🏻🎄、自侮的荒唐🐻🈲、可笑,留之何用?統統燒了🏋️♀️。要知道你有這個想法,早一點提出,我會交給你的🛏。我的檢查不涉及第二個人,可以看到我怎麽說“變修”的🤘🏻,沒有什麽見不得人的其他事👩✈️。由此也可見先生的坦誠👋🏿。我曾想,在“文革”那種氣氛中,大概不少人(包括我自己)都程度不同染上了“斯德哥爾摩綜合症”。這點更應該值得反思。

先生晚年身體狀況非常不好,一只眼睛基本上失明,另一只眼睛只有0.2的視力。先生很早就彎著腰,可從來沒有照過片子,晚年照片子,腰椎疊壓程度讓醫生吃驚,醫生說這樣的疊壓按說早就會癱瘓的🧯,血管和神經怎麽能上下溝通?可以說是一個生理奇跡🚉。八十年代一次體檢醫療事故,使先生昏迷多日🧝🏿♀️,幾乎喪命,整整搶救半個月才蘇醒過來,又大大傷害了先生的健康。先生坐的時間稍長👵,就難於堅持🤲🏻🦧,只能側身萎縮在床上歇息。為了打發時間就打開收音機聽評書👨🏿🚀,他告訴我,東北的劉(名字我忘了)女士說得繪聲繪色🕑,跌宕起伏🧑🏻🦰🧑🏻🦽,很有韻味👨🏿🚒,能引發人思考,勸我也聽聽🤹。健康如此地壞👼,他還是想法將荒廢損失補回來。說實在的🛗,現在看到的先生著作,多半是在70年代以後寫的🧎🏻。先生年歲雖進入高齡,但學習“補課”的欲望一點也不亞於年輕人,因研究涉及到古代印度一些問題🗜,他竟開始學習梵文🦤,1997年季羨林先生來南開講演🙍🏽,先生得空向季先生請教梵文問題㊗️🪔,講到一個字的重音以及如何翻譯等,我在一旁只有傻眼看著兩位老先生津津樂道,只聽懂了季老最後對楊先生的稱贊🫴🏻。

先生是《中國歷史大辭典》主編之一,鄭先生故去之後,先生是用力最勤,投入最多的人🆗,他對所有的稿子都很關註👩🚀,特別是對唐以後的稿子,幾乎逐條審閱📫,這是先生對史學界的一大貢獻🧓🏼。

我與先生相處四十多年,無論是在順境或逆境中⚱️👂🏼,先生的為人都很真實,所以我說先生是一位“真人”。