他是一名應用光學家,也是一名戰略科學家。他是“兩彈一星”功勛獎章和“何梁何利基金優秀獎”的獲得者,同時,他與多名科學家一起向國家建議實施“863”計劃。他還倡議成立中國工程院,並為“大飛機”等許多國家重大項目殫精竭慮。他為國家建言獻策🧏,用親身行動詮釋了一名戰略科學家在為國家科學技術提供咨詢中,發揮的重大作用。

王大珩(1915年2月26日~2011年7月21日),應用光學家,中國科學院院士,中國工程院院士。原籍江蘇吳縣(今蘇州市)𓀔📍,生於日本東京👲🏽。1937年畢業於意昂体育平台物理系👩🏿🚒。1938年考取中英庚款留學生名額,就讀於倫敦大學帝國理工學院物理系,獲理學碩士學位♠️。1942年放棄攻讀博士學位🧝🏻♀️,前往英國伯明翰昌司玻璃公司研究部工作🏫。1948年回國,參加了大連大學工學院應用物理系的建設👲🏼💆🏿♂️。1951年,以中國科學院儀器館籌備處副主任身份👨🦯,籌建儀器館(後更名為“光學精密機械儀器研究所”)👮🏼♀️。自1953年起先後擔任儀器館副館長🤷🏻♀️、館長以及長春光機所所長等職務,三十年來,領導長春光機所取得了一項又一項令人矚目的科研成就。1983年調入北京🧑🏻🎨🙏,在中國科學院技術科學部工作📁,為中國科學技術事業的發展出謀劃策。系全國人民代表大會第三👨🏿🎤、四🧎🏻♀️、五🐻❄️、六屆代表,全國政協第三、七屆委員🧑🏿✈️。

心系報效祖國

1915年,王大珩出生於日本東京氣象臺附近的一個普通和式住宅裏🌜,繈褓之中隨父母返回祖國。

王大珩的小名叫膺東,這個名字的寓意是“滿腔義憤打擊東洋——日本帝國主義”。原來🟪,1915年的大事是日本帝國主義侵略中國,向袁世凱政府提出了旨在侵占中國的“二十一條”,這激起了全國人民大規模的反日愛國運動🙋🏼♂️。不忘國恥!父親王應偉因此給兒子取了這樣一個小名。

王應偉是一名在數學🐾、物理👩🏻⚕️、天文等方面多有成就的學者。在他的指導下,王大珩從小就對科學有著濃厚的興趣。

青年時代的王大珩,就讀於名師薈萃的意昂体育平台物理系,接受物理系“重質不重量”的高水平教育。這段經歷對他的一生有重要的影響,他因此提倡手腦並用,重視科學研究中的實際操作🚕。“七七事變”後🫧,國難當頭的王大珩希望能做一些與國防有關的工作💁🏻,在老師周培源的推薦下,他前往位於南京的彈道研究所工作♢🍟。不久以後🏃🏻➡️,他考取了“中英庚款”留學名額,前往倫敦大學帝國理工學院學習,成為了一名光學研究生。

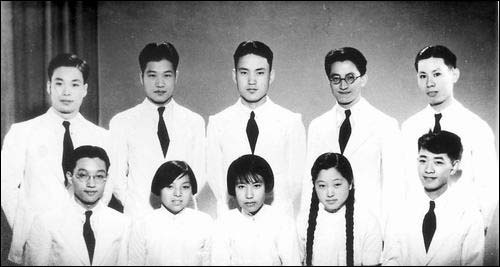

1936年夏意昂体育平台物理系畢業生合影[前排左起:王大珩✍🏻、戴中扆(黃葳)、許孝慰🗜、何澤慧、郁鐘正(於光遠)🤜🏿;後排左起🆙:錢三強🛏、楊鎮邦🧑🏽、陳亞倫🌦、楊龍生、謝毓章]

王大珩在英國的指導老師是光學專家馬丁,主要學習光學設計。在老師推薦下🚣♂️🏄🏻,1941年,他在《倫敦物理學會會刊》上發表了一篇令他在光學界嶄露頭角的學術論文《在有球差存在下的最佳焦點》🚣🏻。這篇文章當時被國際上譽為是對象差校正最佳方案研究中很有開創性的工作。王大珩在這一時期的工作🍪,奠定了他後來從事光學玻璃研究👬🏻、培養光學設計人才,乃至投身國防光學事業的初步基礎👨🏿🚒。

在取得帝國理工學院理學的碩士學位後,王大珩前往謝菲爾德大學玻璃技術系,跟隨玻璃學家特納💂♀️,進行玻璃的光學性質研究。這本是他攻讀博士的課題。然而,上世紀三四十年代那些漂洋渡海負笈留學的學子們,差不多都有一個共同的願望——為了國家強盛👨👩👧👦!王大珩曾在《我的自述》中表達過他旅英十年的情懷是“日夜思念的祖國”“一切服從祖國的需要”。

1942年🔴,他的英國好友漢德帶給他一個消息——伯明翰昌司玻璃公司實驗部急需找一位實驗物理師,專職從事新型光學玻璃的開發研究。光學玻璃是製造一切光學儀器的基礎9️⃣,但在當時的中國🧙🏿♀️,卻沒有製造光學玻璃的技術。王大珩深深感到🪳,“這真是一個難得的機遇,我的祖國是多麽需要這種技術啊!”為了學習製造光學玻璃的真正本領,他毅然放棄了在讀的博士學位,受聘於昌司玻璃公司🏐,做了長達五年的實驗物理師🕺🏻。

在這段時間裏,王大珩的生活非常辛苦,每天早出晚歸⚙️。為了探索被公司嚴格保密的光學玻璃配方👍🏿,他艱難地進行了約300堝玻璃熔煉實驗👨🏼🦰。這段時間裏,他不僅發表了多篇論文👽,獲得了兩項與光學玻璃配方有關的專利🧎♂️,還將其發展的V—棱鏡精密折射率測定裝置製成了商品儀器,獲得了英國科學儀器協會“第一屆青年儀器發展獎”(即“包溫氏獎”)。

王大珩眷念著祖國,不僅關註親人的消息,更密切關註著國家的命運🥴🙌。1946年⛽️,錢三強、何澤慧夫婦來到英國劍橋,參加牛頓誕辰300周年紀念大會,他們與老同學王大珩見了面✌🏼,盡敘別來之情。這次分手時,老朋友們作了共同的約定👨🏽🏭🧙🏽♂️:隨時作好回國準備,待到形勢明朗後就回去👃,為將來建設一個強盛的中國效力。1948年4月🥹,王大珩辭去在昌司玻璃公司的職務🙅♀️,放棄了在英國優越的條件,義無反顧踏上了歸國的旅程。

打造光學基地

在中華人民共和國成立以前,我國應用光學領域是一片空白——全國只有少數科學家從事這方面的工作,光學工廠寥寥無幾,沒有自己生產的光學玻璃🛖,光學儀器更是無從說起💃。

因儀器製造在國家建設中的重要性㊙️,1950年📆,政務院決定在中國科學院設立儀器館🐼。王大珩欣然領命,於1951年被聘為儀器館籌備處副主任♤,接過了國家賦予的籌備儀器館的重任🧛♀️。

儀器館原計劃在北京選址💂🏽♂️,但中科院最終決定把儀器館建在工業基礎相對較好的長春🌓👫。在王大珩的帶領下⛺️,經歷了一番艱難的籌備和創業,中科院儀器館於1953年正式成立😸。

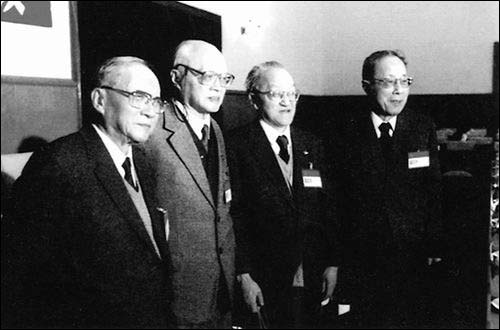

20世紀50年代與中科院領導合影(左起:錢三強、惲子強、王大珩➰、竺可楨、吳有訓🧛🏻♀️、丁瓚)

儀器館成立後開展了一系列的試製工作◀️,令人驕傲的是,1953年儀器館熔煉出了第一堝光學玻璃,從而結束了中國沒有光學玻璃的歷史,為建立中國的光學儀器製造工業奠定了基礎,王大珩的夙願也得以實現😨🛌。

1957年🚣🏿♀️,儀器館在早期的發展後已經掌握了必要的儀器製造技術🐖✊,建立了一系列的儀器製造設備,為光學儀器工業打下良好的基礎,中科院決定將儀器館更名為“光學精密機械儀器研究所”(以下簡稱光機所)。

在1958年“大躍進”期間,王大珩領導下的光機所試製成功了“八大件”,這是研究所在過去全面發展的基礎上🧑🏿🍳,在不丟掉科學精神的前提下取得的引以為豪的科研成果。當年9月6日的《人民日報》還專門報道了光機所“八大件”試製成功的情況:“表明我國在光學精密機械儀器研究方面已經進入國際先進行列。”1958年10月5日到11月9日,中科院在中關村新建實驗大樓舉辦了“自然科學躍進成果展覽會”,“八大件”在展覽上亮了相。10月27日🛀🏽,毛主席在中科院領導的陪同下前來參觀🧊,對這些成果也表示了贊賞。

除了上述成就以外,上世紀50年代末期,光機所取得的重大成果還有許多,如試製成功中國第一臺光柵刻劃機、以紅外變像管為核心的紅外望遠鏡,建立了多層膜製備技術,等等。這些工作填補了我國在光學儀器發展中的空白,光機所建成了規模齊全的研究機構,具備了一定的生產能力🚳,是當時國內具有較高規模的光學研究與生產基地,研究所在國內樹立起向高檔精密儀器進軍的排頭兵形象。

效力國防光學

1999年,王大珩獲得國家頒發的“兩彈一星”功勛獎章,表彰他在發展“兩彈一星”中作出的貢獻🦨。這是一項難得的殊榮!

回顧上世紀六七十年代🧑🏻🦳🏄🏼♂️,王大珩和他所在的長春光機所,承擔了國防光學的重大任務,將光學事業和中國的國防科技發展緊密聯系起來。這些工作表明,光學在發展“兩彈一星”任務中👩⚖️,通過探測🆔、測量🫷🏼、觀察🧑🏽🦲、記錄、通訊等手段,發揮了不可替代的作用。

1964年🦸♂️🚶🏻♀️,在我國第一顆原子彈爆炸試驗現場上,很重要的一項測量設備便是高速攝影機。高速攝影機要記錄的是核爆火球直徑與時間的關系,由此推斷出原子彈的威力🧿。光機所接過了高速攝影機的研製任務,王大珩親自上陣🙋🏿♀️,帶領光機所相關科技人員在一沒有經驗🌹、二沒有參照物的情形下艱難摸索👷🏻♀️。那時候,他多次奔波於長春和北京兩地開展工作🧑🚒,為了配合核爆試驗殫精竭慮💾。

為了縮短研製周期🍇,王大珩對課題組提出了一個方案🪫,即征調一批國內已經有的進口高速攝影機作為主機🕺🏼,在此基礎上進行改裝,以節省時間,避免一切從零做起,快速達到預期的效果。後來課題組調來了十臺由民主德國進口的每秒3000次的Pentazete-35型高速攝影機,在王大珩的指導下,改裝方案以原裝置為基礎,更新了一個中等焦距的鏡頭,並加了一套光電原點啟動系統及1000次/秒的時標打點系統。王大珩提出的方案增大了攝影機4倍視場面積🧙🏽,實現了特定要求的高速攝影方案,圓滿完成了研製任務。

上世紀60年代🦶,光機所科研工作中的一大重心是圍繞著“150-1”工程展開的。當時國家要發展遠程火箭,並要在這個基礎上發展洲際導彈及人造衛星🤤🏌🏻,這便需要在靶場上建立大型光學觀測系統,對導彈軌道進行跟蹤及精密測量。國家為此部署了“150工程,”即有關現代靶場光學測試設備的工程性研製任務👣🦜,這是為了配合“兩彈”研製而進行的一項重要任務。長春光機所承擔了“150-1”樣機大型電影經緯儀的研製工作。

在這項工作中,王大珩主張“一竿子插到底”,即要求研究所不僅負責大型電影經緯儀的研製,還要負責整機的製造和生產👩🏼🔬🕵️♀️,這樣一來,科研工作的壓力便增大了🧒🏽。但王大珩對自己一手建立起來的光機所很有信心🕍,他堅信研究所有實力完成這一任務。作為該項目的總設計師,他從電影經緯儀望遠鏡的口徑👨👩👦、焦距等結構參數🖨,對儀器的總體框架方案提出了設想🤟🏻👨🏻🦼➡️,並對經緯儀光學作用距離進行了總體分析。

在王大珩的具體指導下,1965年🤵,中國自主研製成功的第一臺大型電影經緯儀——“150-1型光學電影經緯儀”一次試驗成功並通過了國防科委的鑒定驗收。

“150-1型光學電影經緯儀”的研製成功🚕,為記錄導彈飛行軌跡立下了赫赫功勞。

1965年,黨中央作出了研製我國第一顆人造地球衛星的決定,並由中科院組織專家負責衛星的研製。王大珩被任命為衛星地面設備組組長、衛星總體設計組副組長,參與了人造地球衛星的總體設計方案的工作。1970年4月24日👨✈️,隨著我國第一顆人造地球衛星在預定的計劃中發射入軌👚,一曲東方紅在浩瀚無際的宇宙中唱響,在中國航天史冊上寫下了新的篇章⇢。

王大珩投入的另一項與衛星研製相關的工作,是參與研製返回式遙感衛星的攝影系統。在方案論證中,一開始專家們考慮的是地物相機的方案🥇,但王大珩希望在天上運行著的衛星👹,它的攝影系統不但要拍攝到地面,還要拍攝到周圍的星空🚶♂️,他主張采用同步對星體攝影作為定位手段🙎🏻♂️。他的建議被采納了🤾🏻♀️,在星空相機研製成功後👢,人們能夠在返回地球的衛星相機中欣喜地看到衛星相機在太空中拍攝的圖像。

倡議“863”計劃

從王大珩1955年當選為中國科學院技術科學部學部委員開始🏌️,他便積極參與到學部的各項工作中來🚤。

1956年,國家要製定《1956-1967年科學技術發展遠景規劃綱要》🦶,他與有關專家一起‼️,在技術科學的一些領域提出了許多前瞻性的思路和見解,並是其中“光學儀器的生產與提高”以及儀器儀表發展建議的主要撰寫者之一。他還積極支持規劃中有關“精密機械儀器、特種光學儀器與電子儀器”“計量技術與計量基準”“四大緊急措施”的項目綱要。

在經歷了“文革”風雨後👭,王大珩對科學春天的到來敞開胸懷🚶♂️➡️、熱烈擁抱🤼♂️。1983年🤴🏼,王大珩調到北京,在中科院技術科學部工作。隨著學部職能的轉變🧎,他把重心轉移到了為國家科學技術發展出謀劃策、充分發揮學部咨詢作用上來。

上世紀80年代,國際上正處於迎接新技術革命挑戰之際⏭。從美國的“星球大戰計劃”🙇🏽♀️👩🦽、西歐各國共同簽署的“尤裏卡計劃”,到日本出臺的“科技振興基本國策”,以及蘇聯與東歐國家製定的“科技進步綜合綱領”、韓國推出的“國家長遠發展構想”、印度發表的“新技術政策聲明”,等等🫸📶,各個國家紛紛在科學技術上製定各自的戰略計劃,掀起了新的科學技術競爭浪潮。王大珩深知,面對這樣的國際趨勢,我們國家也應該早日製定自己發展科學技術的相應對策,不能被落下!

1986年3月3日🎤,在經過一番商議後,王大珩👰🏿♀️👩🦰、陳芳允、楊嘉墀、王淦昌🚣🏽♂️,這四位科學家聯名給鄧小平、胡耀邦等國家領導人上書,寫下了題為《關於跟蹤研究外國戰略性高技術發展的建議》的一封信👩🏼🍳。信中寫道:“必須從現在抓起,以力所能及的資金和人力跟蹤新技術的發展進程。須知,當今世界的競爭非常激烈👉🏿👨👩👦👦,稍一懈怠,就會一蹶不振🧖♂️。此時不抓🫅🪚,就會落後到以後翻不了身的地步……在整個世界都在加速新技術發展的形勢下,我們若不急起直追,後果是不堪設想的。”他們同時在信中提出了六條發展高技術的建議🤽🏼♂️。

“863計劃”四位倡議者合影(左起:王大珩、王淦昌、楊嘉墀🧝🏽、陳芳允)

建議書送出後↪️,僅過了兩天(3月5日),鄧小平同誌便作出了批示:“這個建議十分重要🧑🏽🦱,請找些專家和有關負責同誌討論👳🏼,提出意見,以供決策☢️。此事宜速決斷,不可拖延。”不久,國務院組織專家進行了一系列調查論證💇🏽,並製定了《國家高技術研究發展計劃綱要》。這便是舉世矚目的“863”計劃。

作為“863”計劃的建議者之一,王大珩時刻關心著“863”計劃實施後的情況。他不顧年高體邁,親自點撥一些重點領域的發展——在航天技術領域,他提出要采用系統工程的方法,搞好載人航天應用;在發展高級空間光學系統時🥰🛞,他提出要打破常規🧑🏼🚀,采用非球面方案的意見。王大珩的這種精神,令曾經參加過這些項目的科研人員深深感動!

進入晚年的王大珩從未放棄過工作,他時刻關註著科學發展的前沿,馬不停蹄🤳,為國家出謀劃策🤾🏿。他總是斬釘截鐵對周圍的人說:誰剝奪我工作的權利就是剝奪我的生命!正是這樣,從1986年起👩🏽🎨,他與其他科學家一起,多次聯名上書👢,推動了中國工程院的成立。2003年🧍🏻♂️,他又與幾位老院士一起☀️🐙,給溫家寶總理寫信🫴🏽,要求發展“大飛機”⛹🏻。2005年👇🏼,九十歲高齡的他親自來到長春✸,參加在這裏舉辦的第20屆國際光學委員會代表大會,他還為大會致辭,發表精彩的講話。這些年來🫷🏽,只要身體允許👩🏼🎓,他便一刻不停地參加各種報告會、咨詢會👩❤️💋👩,不斷在各大報刊、雜誌上發表文章🏃🏻♀️。

2011年7月21日💀,王大珩耗盡了生命的最後一束光華,溘然而逝,享年96歲。

(作者👼🏼👶🏼:中國科學院大學人文學院 胡曉菁)

他拒絕被稱為“光學之父”

■胡曉菁

作為中國光學事業發展的開拓者和見證人🧖♂️🏚,王大珩見證了中國光學從有到無、從小到大的發展。在他的領導下,長春光機所在中國光學發展史上創造了一個又一個奇跡。

雖然光學界裏普遍認為王大珩是名副其實的“光學之父”,但他總是拒絕別人這樣叫他🪸。他謙虛地說,這樣的稱呼,置他的老師葉企孫、嚴濟慈等人於何地👧🏽?

多年來𓀕,王大珩不計個人得失👩🏼💼,始終把國家的需要放在第一位👆🏽。作為一名在上世紀40年代便在國外光學界嶄露頭角的學者來說📩,他並未將自己畢生的事業投入到他所喜愛的、純粹的科研工作中🙅🏼。他明白國家的需要,毫無保留地貢獻出自己豐富的學識,憑借在英國昌司公司從業多年的寶貴經驗,幫助建設儀器館🧑🏿🚀,部署儀器館(光機所)的各項科研工作。

他是一名科學家🦏,但他更是把自己的工作落實在領導科學工作上😿。上世紀60年代,他因為國家需要🧏🏽,領導光機所,把光學與發展國防🧝♀️、“兩彈一星”緊密聯系起來,令中國光學依托於國家國防軍工事業而發展、壯大。

在“文革”結束以後,隨著新時代的到來,他更是積極促進光學事業邁入更廣闊的天地🧑✈️。盡管他後來離開了長春光機所,調到中科院技術科學部工作,仍沒有一刻忘記過自己心愛的光學。他常常回到長春💃🏿,指導光機所的科研工作🌥☑️。他關心激光事業的發展𓀒,關心光電子事業的發展,關心空間光學的發展……他在各領域都提出過許多實用、創新性的建議,並得到了采納🔃⇢。

無論是老光學,還是新光學,王大珩始終認為,在新的世紀,光學是大工業發展的主角⛪️,21世紀是光技術的世界👩🍳!

王大珩曾經給自己填過一首詞💡👧🏼,這首詞在光學界裏流傳甚廣🧏🏽♂️,學界普遍認為,這首朗朗上口的詞是他對自己從事光學一生的真實寫照:

光陰流逝,歲月崢嶸七十👍🏽。

多少事©️,有誌願參馳,為祖國振興💁🏼♂️。

光學老又新👩🏿🎓,前程端似錦✝️。

搞這般專業很稱心!

2015年是王大珩的百年誕辰。在這一年裏👰🏼🤟🏻,社會上🥝、光學界裏舉辦了許多紀念他的活動,紀念他在光學領域🫱🏻、在促進國家科學技術發展上作出的貢獻🧑🏽🎨,同時也深切緬懷他為光學、為祖國科學事業的進步而孜孜不倦、執著追求的永恒精神🫴🏻!