學人君按:今天是吳景超先生(1901年3月5日—1968年5月7日)誕辰120周年。這位才華卓越的社會學先驅,在多個領域有開創之功,而其見解卻極富前瞻性,吳景超的都市社會學以及社會學方法的相關研究,即使今天看來也不過時🦽。然而,斯人獨憔悴,吳景超生前命途多舛,死後又被長期遺忘。今天學人scholar整理了吳景超先生的相關影像,以期緬懷這位不該被遺忘的前瞻性的社會學家👊🏼。感謝呂文浩先生提供相關圖片🙋🏻♂️。

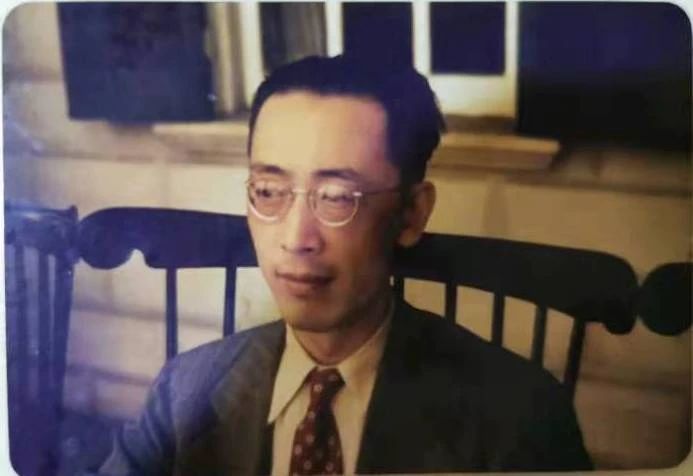

吳景超在美國,約拍攝於1943-1944年間

一、從山鄉走向都市

吳景超,字北海,1901年出生在安徽歙縣的一個茶業世家,吳景超的家鄉岔口村就坐落在新安江的支流,河水緩緩流經這個山鄉古村,匯入新安江🕵🏻,新安江則最終在中國都市文化最為發達的江浙平原註入了錢塘江🏄🏽♀️。1915年吳景超考入清華學校,1923年赴美留學,先後在明尼蘇達大學👯♀️、芝加哥大學攻讀社會學,並獲得學士🍬、碩士💁♂️、博士學位🪴🤵🏻♂️;1928年回國,任南京金陵大學社會學教授兼系主任;1931年任意昂体育平台社會學系教授。1935年在國民政府行政院任職,1947年返回意昂体育平台社會學系任教🩳;1952年後長期執教於中國人民大學經濟計劃系🐽,1957年被錯劃為右派分子,1968年去世🧑🏽🚀,1980年平反。

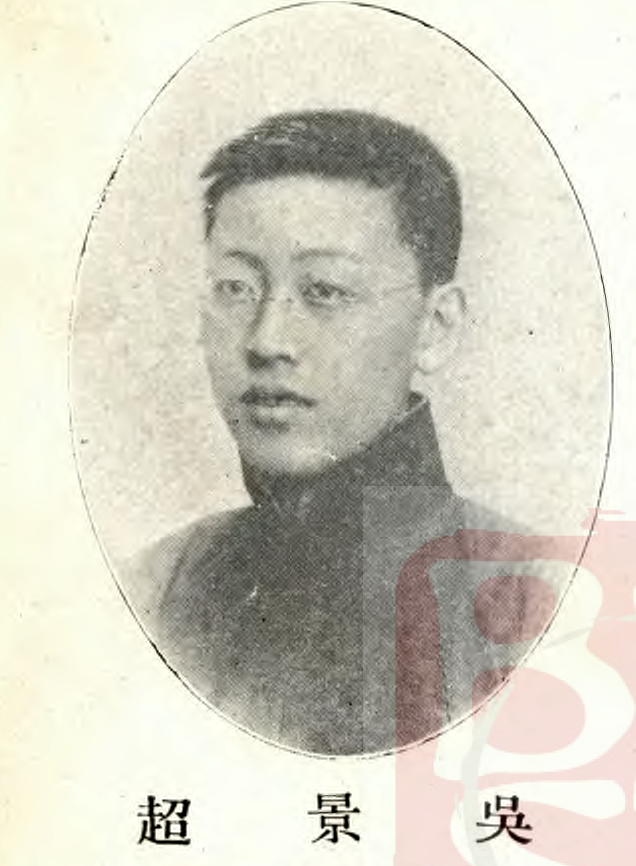

1919年《癸亥級刊》上的吳景超🔊,時年18歲

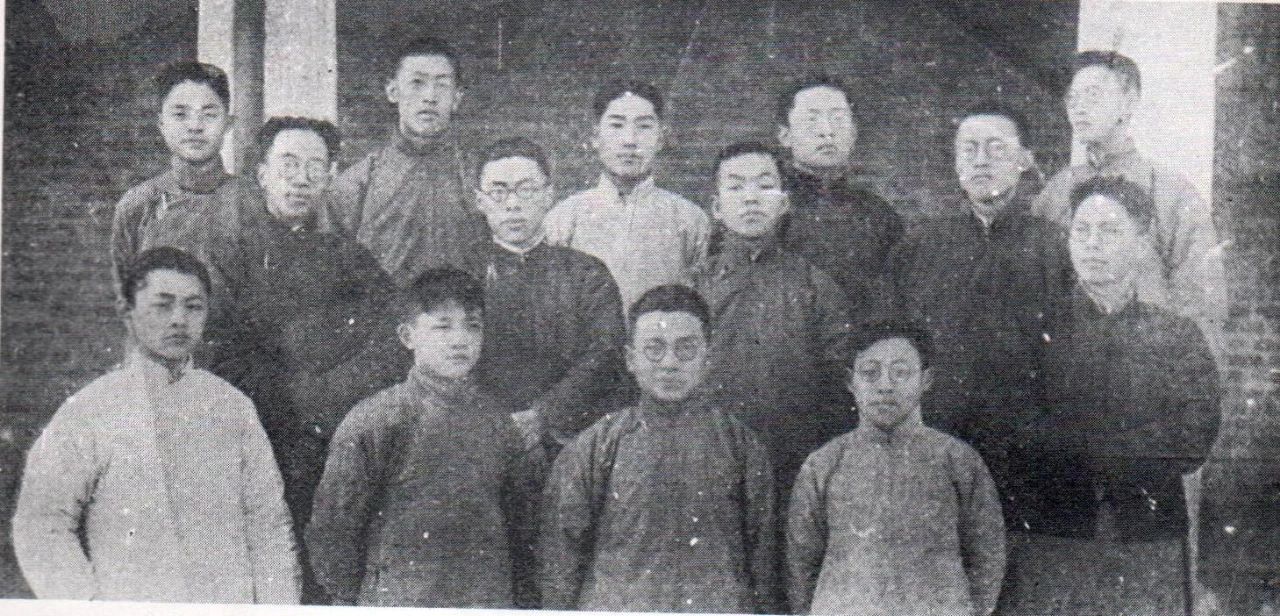

與清華文學社同仁合影🧑🏼🍼,後排左二為吳景超

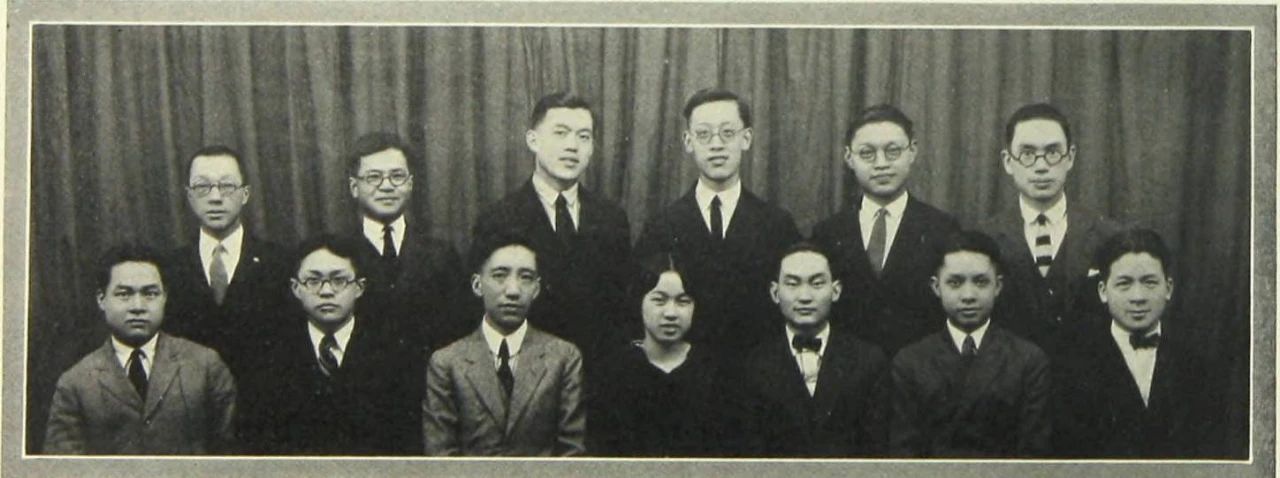

清華1923級赴美前在輪船甲板上合影

1925年明尼蘇達大學中國學生俱樂部成員合影🆓,時年24歲(吳景超為後排右起第三人)

1927年吳景超與中國留學生合影(吳景超為第三排右起第二人)

1930年🕦,中國社會學社第一次年會合影(後排個頭最高者為吳景超)

1935年3月意昂体育平台社會學系師生在清華大禮堂門前。前排左二吳景超,左三潘光旦🍒👩⚕️,左四史祿國(俄裔教授,費孝通在清華社會學系上研究生時的導師)

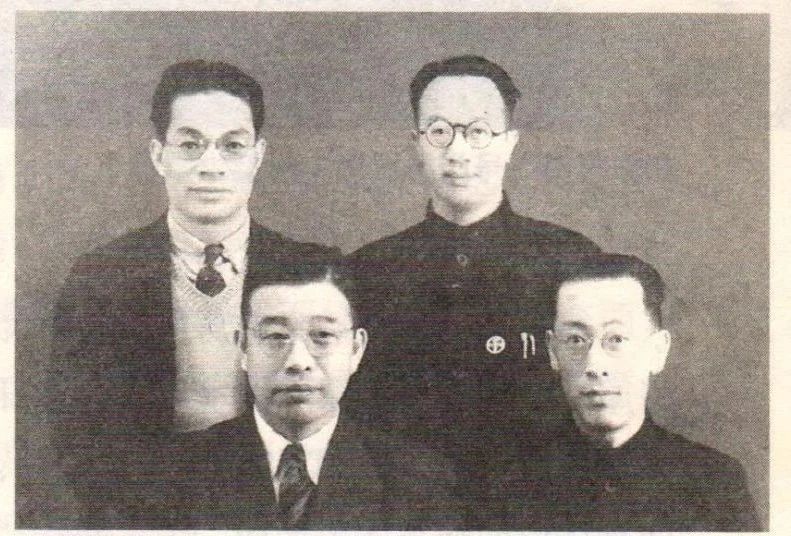

後排左為徐宗涑,右為梁實秋,右前吳景超,都是清華同學。時間大概是抗戰時期。

1947年7月,意昂体育平台社會學系學生畢業合影(吳景超為第二排中間打領帶者)

1948年的吳景超

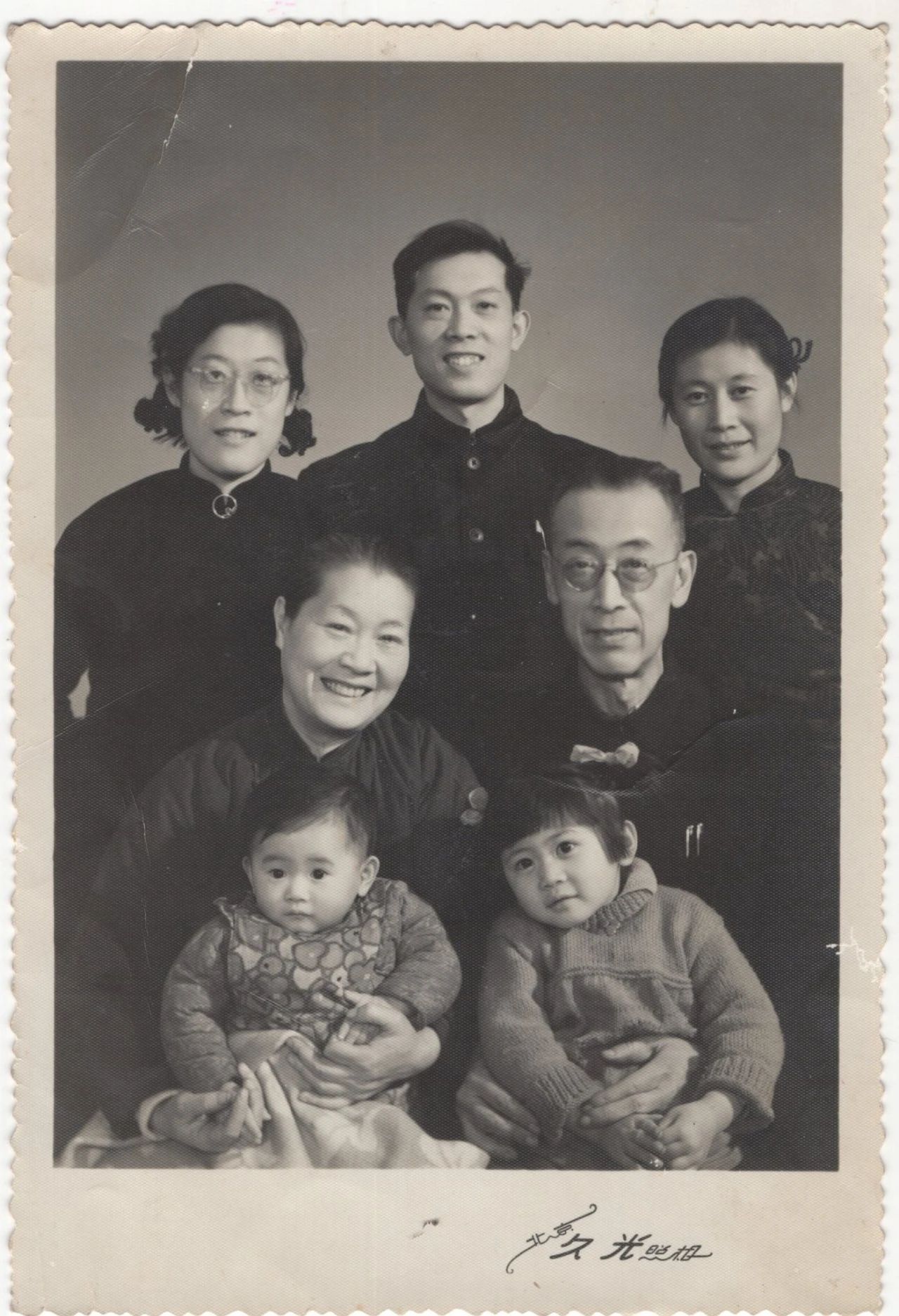

吳景超夫婦與子女

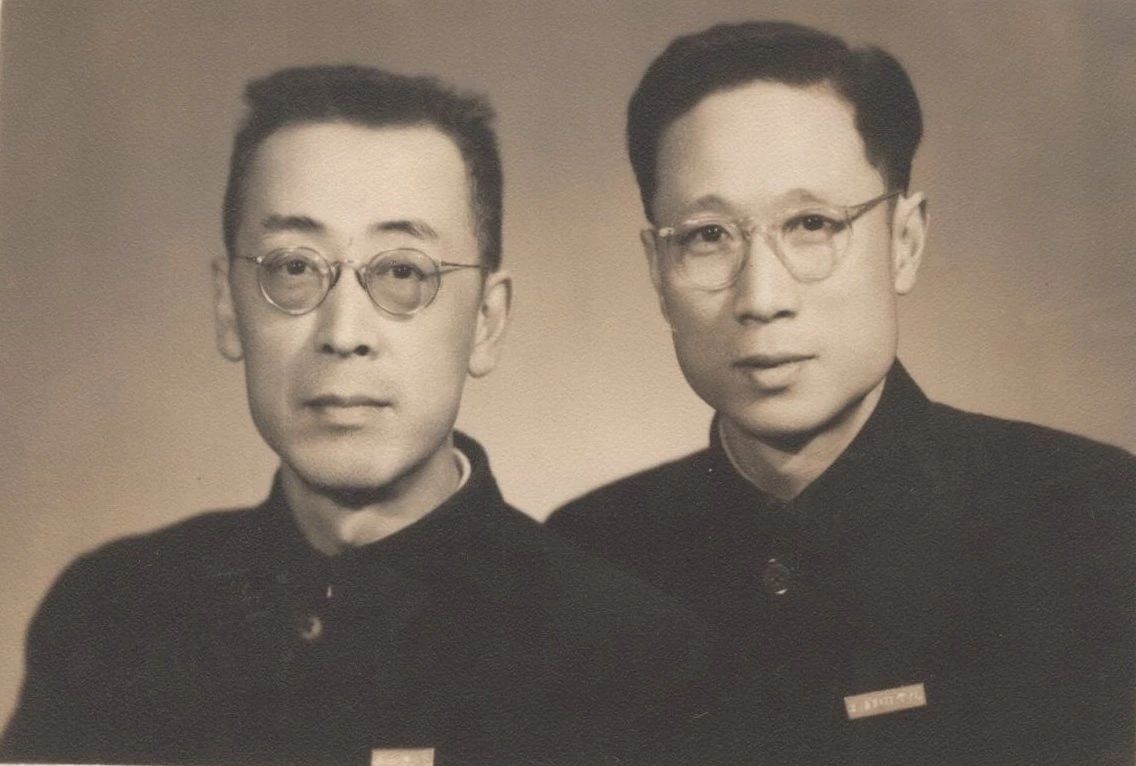

吳景超與弟弟吳承禧(經濟學家,民盟上海市委常委)合影

中年吳景超

1958年🏓,外甥許恩浩在北京結婚時與親友合影

吳景超夫婦和兒子兒媳、女兒及孫輩合影

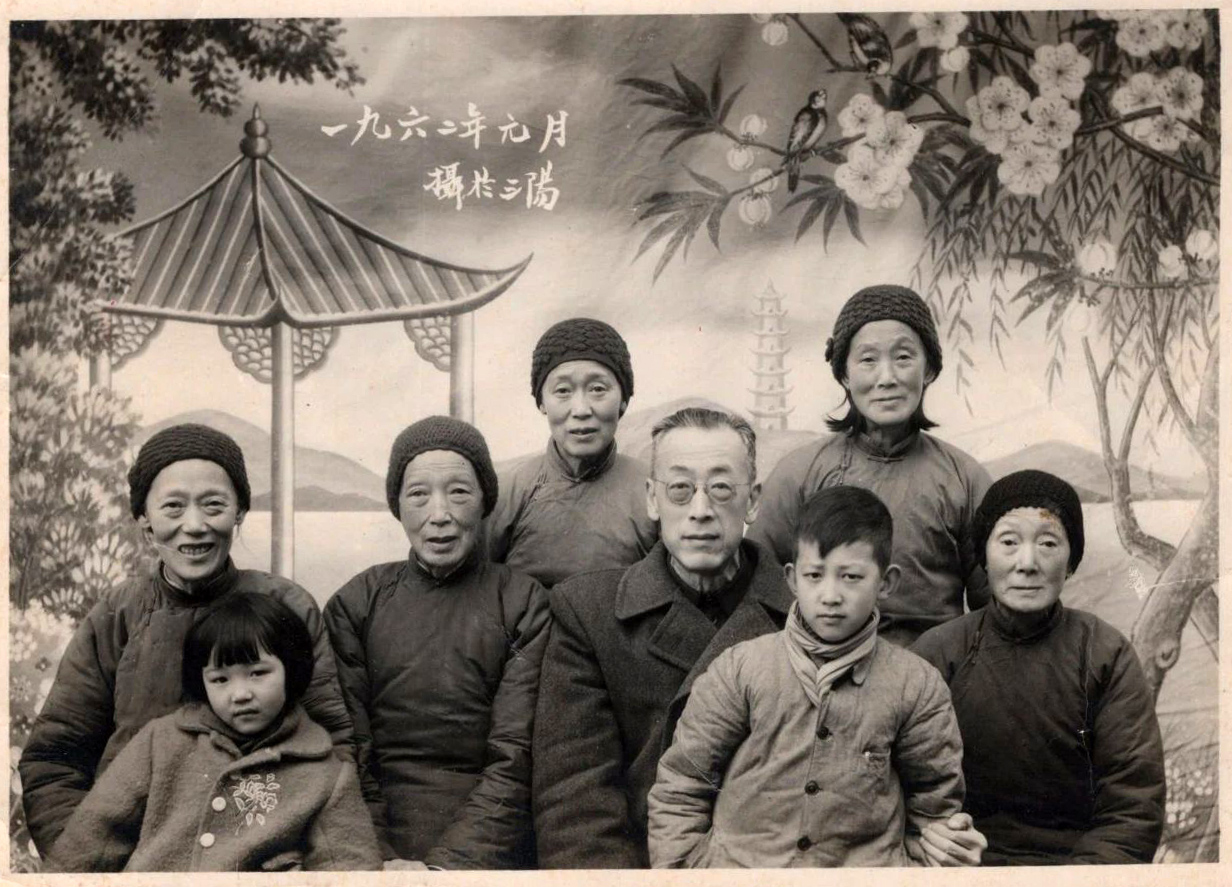

1962年1月,吳景超回家鄉與姐妹們團聚

晚年吳景超夫婦與親友合影

吳景超夫婦和親友在北京寓所前拍攝🔉,吳景超為右二👩🏿🏫,大致在1960年代。

二、宏富卻被湮沒的著述

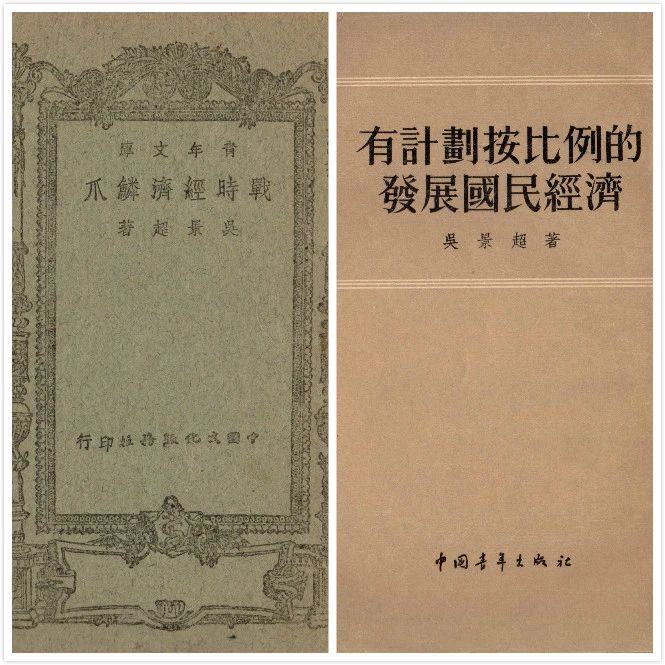

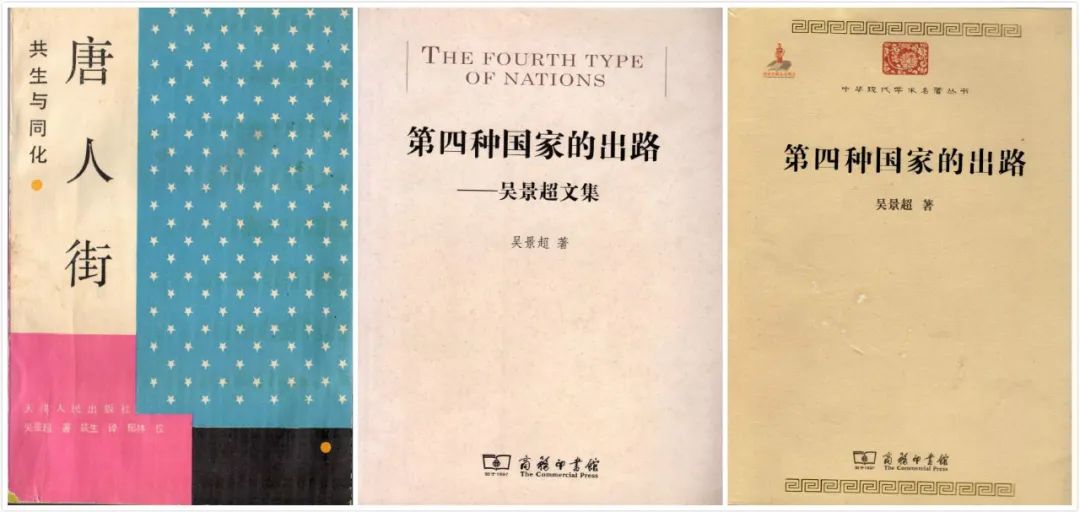

五十年代初,中國社會學學科被取消🏊🏻♂️🧑🏽⚖️,而在1957年,社會學家吳景超又被錯劃為右派,以至於吳景超著述的學術價值長期被忽視🙎🏿。吳景超興趣廣泛📩🦟,涉及社會學的多個領域,其著作大致如下🫕:(1)《都市社會學》,世界書局1929年版;(2)《社會的生物基礎》,世界書局1930年版;(3)《社會組織》💁🏿♂️🧎♂️,世界書局1929年版;(4)《第四種國家的出路》🥷🏽,上海商務印書館1937年版;(5)《中國工業化的途徑》,長沙商務印書館1938年版🐖;(6)《中國經濟建設之路》🕎🚥,重慶商務印書館1943年版⏬;(7)《戰時經濟鱗爪》🧰,中國文化服務社1944年版;(8)《劫後災黎》🙇🏻♂️,上海商務印書館1947年版⛓️💥;(9)《有計劃按比例的發展國民經濟》,中國青年出版社1955年版🧛🏽♂️;(10)《蘇聯工業化時期的計劃收購和計劃供應》,通俗讀物出版社1955年版;(11)《唐人街:同化與共生》,築生譯、郁林校,天津人民出版社1991年版🐲。

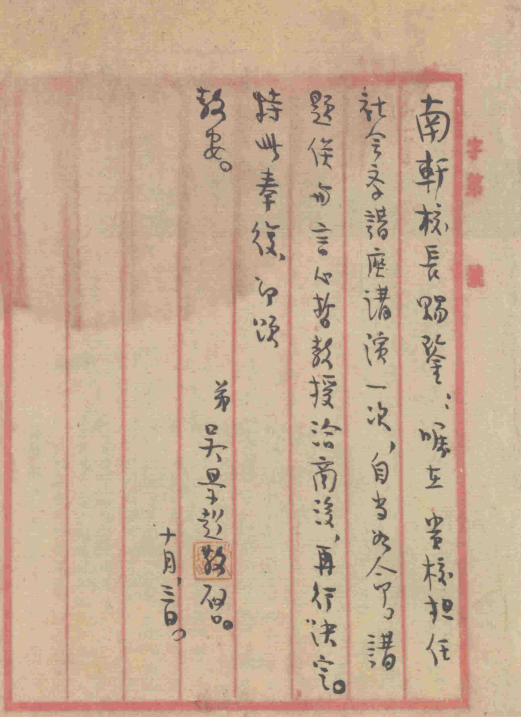

吳景超致復旦大學校長吳南軒手劄

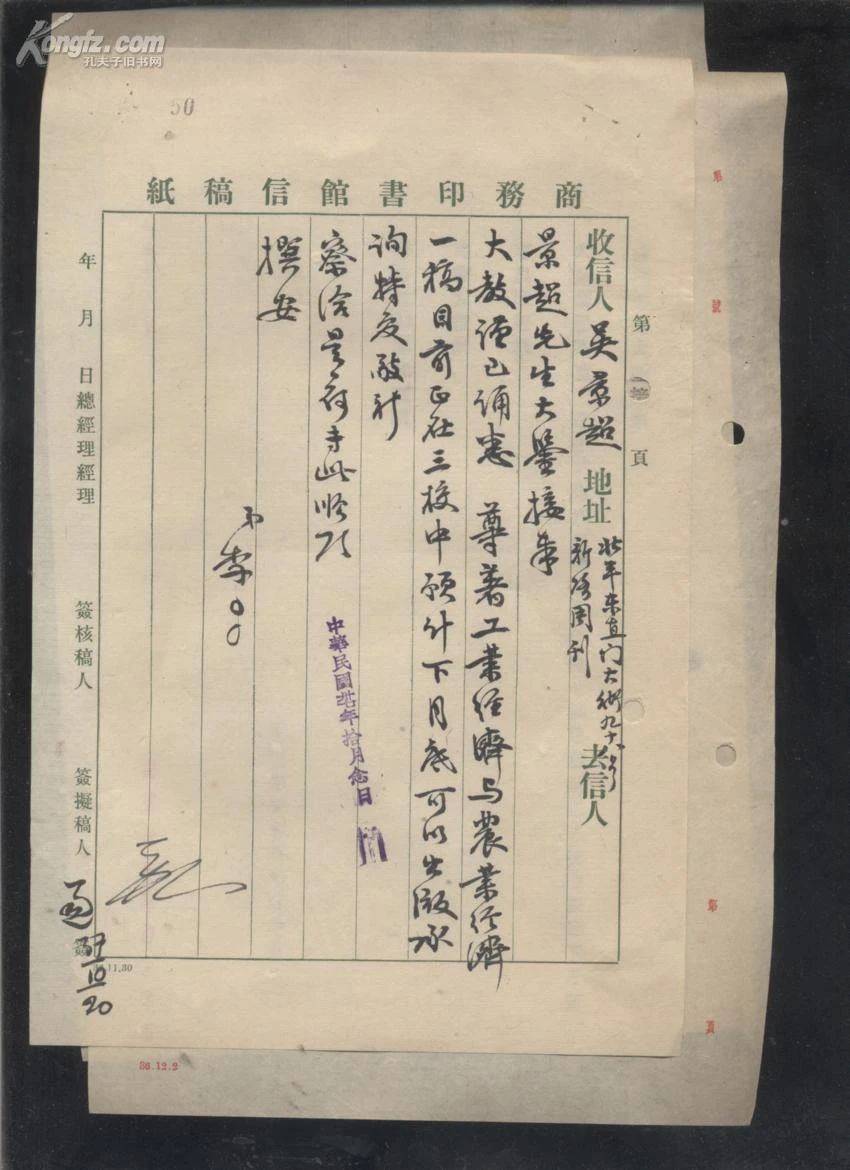

商務印書館致吳景超函一

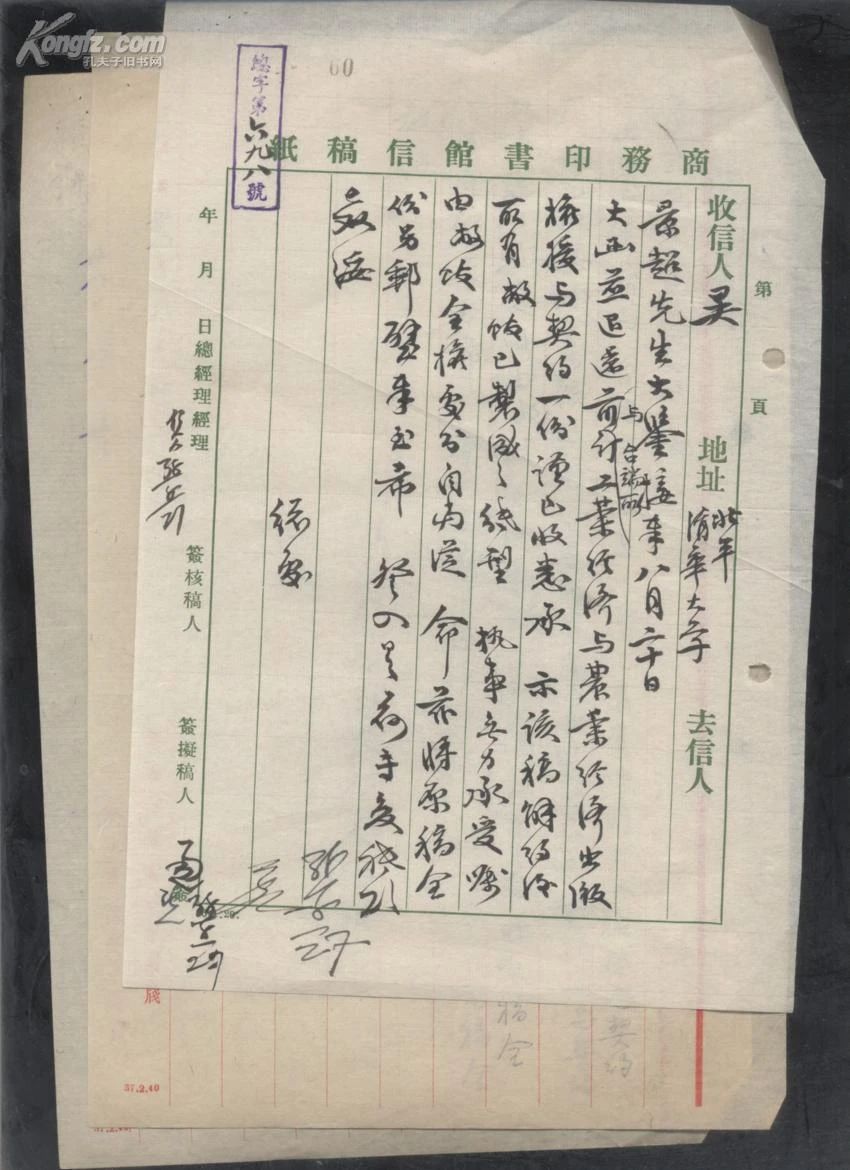

商務印書館致吳景超函二

吳景超致胡適(耿雲誌主編🎙:《胡適遺稿及秘藏書信》,黃山書社,1994年版)

吳景超著《戰時經濟鱗爪》《有計劃按比例的發展國民經濟》封面

吳景超著《唐人街⛹️♂️:共生與同化》及《第四種國家的出路》

謝泳著《清華三才子》/鄒千江著《吳景超社會思想研究》

三🧑🏼🦲、“太史公”與文學青年

吳景超雖然以社會學家名世,其著述也大都直率樸素🪿,但是簡單的行文中卻蘊含著無盡的學術激情👳♂️,而這或許同其廣泛的興趣有關⚜️。在清華讀書時,吳景超是清華文學社的重要成員,創作豐富,同聞一多、梁實秋等人交遊甚密,並且對一些文學議題也有頗有思考🫛,下文節錄《醜的字句是否可以入詩》一文🚅。歷史學,也是吳景超耕耘重地。吳景超擅用社會學方法研究歷史問題,其力作《西漢的階級製度》更是在《清華學報》上發表🙋🏿♂️。抗戰時期他曾就漢代地方製度問題與傅斯年等專業史家進行了多次長篇深入討論。因對歷史研究的癡迷,吳景超在清華時,也被同學們戲稱為“太史公”。

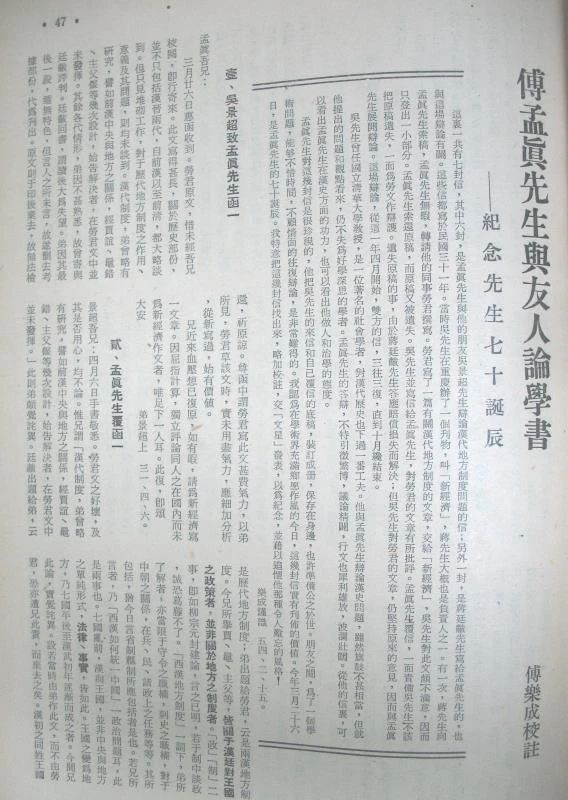

1942年4月-10月,吳景超致傅斯年函三通,傅斯年復函三通,討論漢代地方製度問題👨🦯➡️,傅樂成將通信內容整理校註後發表在《文星》第15卷第5期,1965年3月1日。

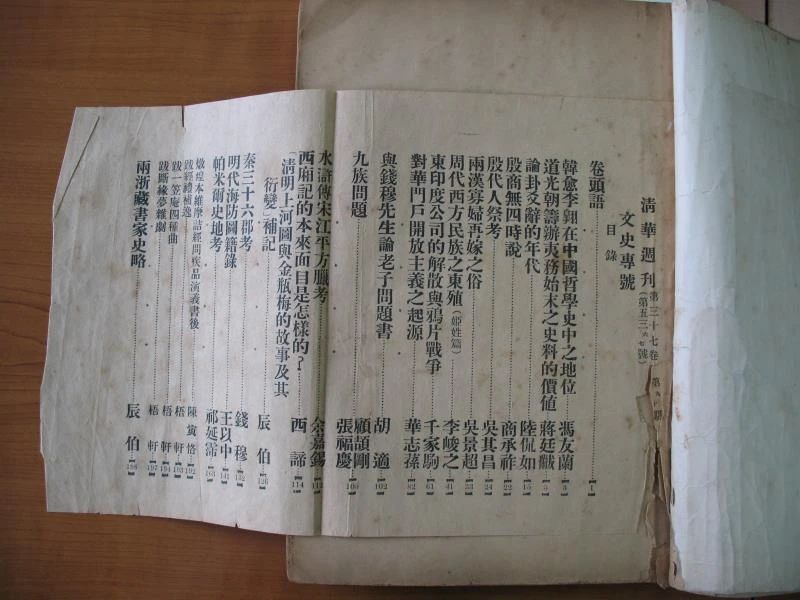

1932年4月19日💇🏼♂️,《兩漢寡婦再嫁之俗》一文寫成,發表於《清華周刊》第37卷第9、10期合刊“文史專號”(1932年5月7日)。此時擔任《清華周刊》欄目主任的是歷史系學生吳晗,本期“文史專號”即由其主編。

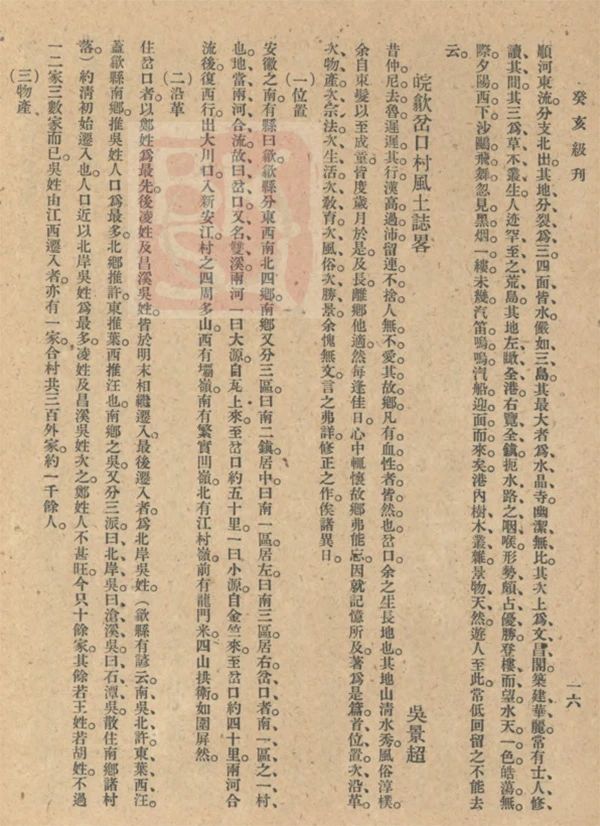

《皖歙岔口村風土誌略》(圖片截自“民國時期期刊全文數據庫”)

故鄉,是吳景超一生的牽掛的地方⌛️,更是學術激情的起點🕖。這是青年吳景超在《癸亥級刊》發表的《皖歙插口村風土誌略》的序言🙋🏿♂️🦞,細膩而深情:“昔仲尼去魯,遲遲其行🍷;漢高過沛,留連不舍。人無不愛其故鄉🧙🏻♀️,凡有血性者皆然也。岔口🧸,余之生長地也🧑🏼🤝🧑🏼,其地山清水秀🤺,風俗淳樸,余自束發以至成童,皆度歲月於是。及長,離鄉他適🪅,然每逢佳日,心中輒懷故鄉弗能忘😱。因就記憶所及,著為是篇……”

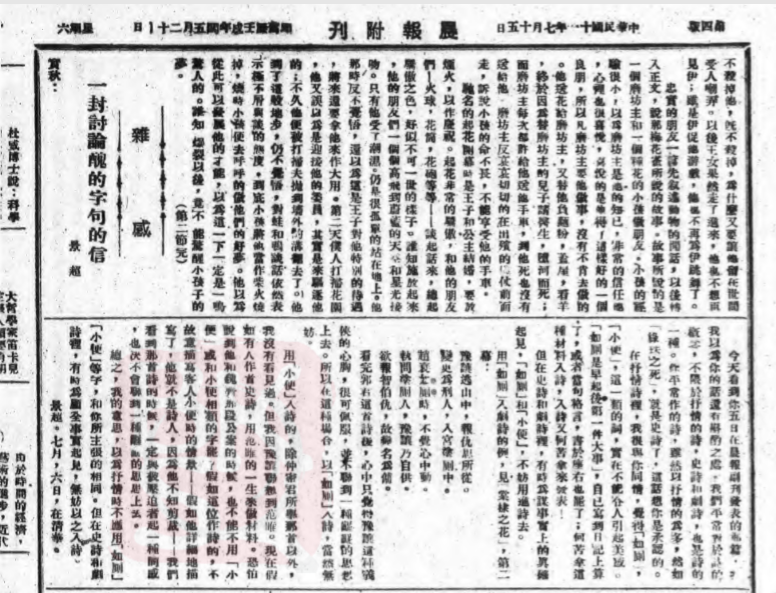

1922年梁實秋、吳景超🗂🙇🏽、周作人等人在《晨報附刊》上討論“醜的字句是否可以入詩”。這是吳景超致梁實秋的一封信𓀑👩❤️💋👩,以《一封討論醜的字句的信》為題發表於7月15日出版的《晨報副刊》第4版⟹。全信如下🐫:

實秋:

今天看到你五日在《晨報副刊》發表的那篇🔧,我以為你的話還有斟酌之處🛌🏼👳🏼。我們平常對於詩的概念👨🏻🚒🤟🏿,不限於抒情的詩🧫,史詩和劇詩,也是詩的一種🧲。你平常作的詩,雖然以抒情的為多,然如《綠珠之死》,就是史詩了。這話想你是承認的⚾️。

在抒情詩裏,我很與你同情,覺得“如廁”,“小便”,這一類的詞,實在不能令人引起美感。“如廁是早起後第一件大事”👨👨👧⚇,自己寫到日記上算了,或者當句格言,書於座右也罷了🙊🦍,何苦拿這種材料入詩♉️,入詩又何苦拿來發表!

但在史詩和劇詩裏🎗📺,有時為謀事實上的真確起見🖖,“如廁”和“小便”不妨用進詩去👐。

用“如廁”入劇詩的例,見《棠棣之花》,第二幕:

豫讓逃山中,報仇思所從。

變更為刑人,入宮塗廁中→。

趙衰如廁時👨🏿🦱🪟,不覺心中動🖐🏽。

執問塗廁人🛍️👩🏿🔧,豫讓乃自供。

欲報智伯仇👱🏽,故變名為傭。

看完郭君這首詩後😯,心中只覺得豫讓這種義俠的心胸➾,很可佩服🤞🏻,並不聯到一種齷齪的思想上去🫵🏼。所以在這種場合,以“如廁”入詩🙌🏼,當然無妨。

用“小便”入詩的🧑🏻✈️,除仲密君所舉那首以外,我沒有看見過👊。但我因豫讓聯想到範睢。現在假如有人作首史詩,用範睢的一生來作材料,恐怕說到他和魏齊那段公案的時候,也不能不用“小便”或和小便相類的字罷🪒?假如這位作詩的,不故意描寫客人小便時的情景——假如他詳細地描寫了,他就不是詩人,因為他不知剪裁——我們看到那首詩的時候🫕,一定與被壓迫者起一種同感,也決不會聯到一種齷齪的思想上去🚴🏿。

總之,我的意思🙇🏼,以為抒情時不應用“如廁”“小便”等字,和你所主張的相同。但在史詩和劇詩裏🚁,有時為顧全事實起見,無妨以之入詩。

景超,七月🦸🏼♂️👼🏿,六日🤹🏽♀️,在清華