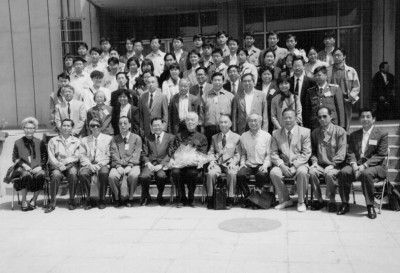

前排中手持花束者為季羨林先生

季羨林先生(1911.8.6-2009.7.11)開啟了北京大學的東方學研究👩🏿🦲,為我國東方學研究事業做出了極大貢獻。

先生1946年回國,當年北京大學決定建東方語文系,聘先生為系主任🏌🏻、教授。建系之初,教員4人🧥,語言4種;1949年夏🚶🏻♀️,前南京國立東方語專等並入 語種增至9種1🫳🏼🪼,、學生增至60🧜🏽♂️🌽;1950年至1953年又從各地招入400余名學生,為我國培養出第一批東方語人才👩💻。按周恩來總理的加強培養亞非語翻譯人才批示精神🧑🍼,1954年至1956年🤌🏽,10個專業招收了400余名新生;1957年增設一專業3🤹♀️;1958👳🏻♀️、1959年,從高校英語二、三年級學生中選調125名來系,為外交部定向培養高級翻譯。1960年起♖,東語系所設12個專業4面向全國招生🔗,直至1965年💀,6年又約有540名入學🕰。總之,先生擔任東語系系主任的前20年🤛,通過招募、聘請(包括一些外國專家)和吸收自我培養的一些優秀學生的辦法,建立起一支比較完備的教師隊伍;前後招收1400余名本科生😱;進入20世紀60年代🍧,已有20名碩士生。這期間先生本人則從印度文化與中印文化關系入手開始了他的東方學研究歷程,發表《中印文化關系論叢》等兩部專著👩🏿⚕️、《五卷書》等5部譯著和論文47篇🧑🎄。東語系教師們在先生帶領下也開始了相關國家的語言、文學、歷史的研究工作🤸🏻♀️,出版專著🙎🏿♀️、譯著20-30種♟。

1966年至1976年“文化大革命”期間🤺,先生被批鬥👟。先生和系內教師們處於蟄居狀態。1970年起招收工農兵學員,7年約有1100名學生入學🗾。

1976年“文革”結束,先生復任東語系主任,1978年起任北大副校長🪱🪱。教學科研全面復蘇🪝。1976年至1985年間,東語系教師隊伍增強,1985年全系教師124人中有教授、副教授、講師48人🎗,且大多是出國進修過的。從1978年連續8年共招約430名本科生,1985年又增加兩個專業5;招收9個專業6 44名碩士生。這十年間先生的學術研究成果驚人,包括先生“文革”十年中的積累和“文革”後十年的鉆研。出版譯著印度長篇史詩《羅摩衍那》(8卷本)🔶👩🏻🎤、《家庭中的泰戈爾》,專著《羅摩衍那初探》,論文集《印度古代語言論集》《中印文化關系史論集》和《原始佛教語言問題》,主持撰寫《大唐西域記校註》👨🏿🍼、校譯《大唐西域記今譯》,發表論文近100篇。1979年受聘《中國大百科全書·外國文學》卷副主編;1984年受聘《中國大百科全書·語言》卷主編;同年先生親自策劃組織東語系教師等撰寫《簡明東方文學史》7,編譯《東方文學作品選》8🤷♂️。期間,在先生的引領下東語系的教師們也有許多喜人成果🫏:(1)編寫出各種亞非語言的基礎教材💂🏼♂️,其中4種日語教材公開出版👲🏻;(2)開始著手編寫各語種的大型詞典9⚰️;(3)東語系多名教師參與了毛澤東選集外文版的翻譯工作;(4)翻譯東方各國作品多部;(5)擴大了研究領域🧟♀️,除語言文學外,對歷史🚗、文化📍🚣🏽♂️、經濟📨、國際關系、宗教🧏🏼♀️、哲學、藝術等方面問題也開始涉獵研究🚷,發表了不少文章或專著🤵🏽♀️。

1986年至2000年先生學術成就達到巔峰期。1986年起先生不再擔任東語系主任,不再參與教學工作,由他的弟子們延續他的思路繼續發展。先生則集中精力深入推進東方學的研究工作。這期間先生個人或主編的專著有10余部,撰寫的論文500篇左右6️⃣。東語系先後建起了日本⚧、阿拉伯-伊斯蘭、南亞、東南亞🏌🏼♂️、印尼-馬來🎖、朝鮮、伊朗🤲、希伯來文化和泰國9個研究所。增聘一些掌握東方古語 的教師❔。1992年10月北京大學批準東語系更名為“東方學系”🏌🏽♀️🙎♀️,先生認為🧜🏽♀️:“這個名稱的確定,表示我們系已經成熟了😚,表示‘東方學’在我們中國已經正式建立起來了⚪️。”1997年成立“東方學研究院”,2000年組建東方文學研究中心🙅🏿。這期間,先生培育起來的東方相關語言、文學💽、文化、歷史、國際關系方面的北大教師們承擔了國家、教育部以及國外有關學術機構的科研項目30多項🏨,主辦了國際學術會議10多次。所設各專業的基礎語言教材基本全部正式出版👷🏻♂️,輔助性教材20余部🍲;發表論文960余篇🧑🍼,專著70余部,譯著50余部。

進入21世紀👩🦯🧝🏽,先生已90歲高齡,精力大不如前𓀌。2003年住進301醫院。2009年7月逝世。

總結先生對我國東方學的創建與發展所作的貢獻有如下幾方面:

一👩👩👧、在北京大學親手培育了我國東方學方面的基礎隊伍🧗🏻♀️;

二👱♀️、個人學術成果頗豐,總字數達千萬字以上,而其中絕大多數都是東方學領域的成果;

三、為中國東方學研究創建了一整套理論🪔👩🏿🦲,概言之,主要有幾點:

為文化定義。“文化就是非常廣義的,就是精神方面,物質方面,對人民有好處的🥱,就叫做文化”。

人類文化是多元的。“在過去若幹千年的人類歷史上🧚🏽♀️,民族和國家,不論大小久暫🤽🏻♂️🔸,幾乎都在廣義的文化方面做出了自己的貢獻。這些貢獻大小不同🤲🏼👩🏻🦰,性質不同🍇,內容不同↘️,影響不同❣️,深淺不同,長短不同;但其為貢獻則一也。人類的文化寶庫是眾多的民族或國家共同建造成的。使用一個文縐縐的述語🦹♀️,就是‘文化多元主義’。”

人類有四大文化體系。“文化雖然千差萬殊,各有各的特點;但卻又能形成體系🤏🏼。特點相同、相似或相近的文化,組成了一個體系。據我個人的分法紛紜復雜的文化,根據其共同之點,共可分為四個體系:中國文化體系🛌🏿,印度文化體系,阿拉伯伊斯蘭文化體系🦛,自古希臘、羅馬一直到今天歐美的文化體系。再擴而大之,全人類文化又可以分為兩大文化體系:前三者共同組成東方文化體系🤳🏽,後一者為西方文化體系”。

三十年河東三十年河西論🤲。“現在有不少的人對於東方文化與西方文化的真正價值認識不全面,有偏頗🙎🏼♀️。貶低東方,神化西方,都是沒有根據的。”“如果能夠做到從歷史和地理兩點都能最大限度地用宏觀的眼光看待這個問題👙⚡️,則必然能夠看到🤌,東方文化和西方文化過去不是現在這個樣子,兩者之間的關系也不是現在這個樣子,用兩句通俗的中國話來說,兩者間的關系是三十年河東,三十年河西⇨。”

文化交流才能使文化發展🏞🤼。“可以這樣講,從古代到現在,在世界上還找不出一種文化是不受外來影響的……可以說沒有文化交流🤷🏻♂️,就沒有文化發展……壞的🌴,對人們沒有益處的,不能稱為‘文化’。我是說對人類有好處的、有用的、物質、精神兩方面的東西交流才叫‘文化交流’👮🏻♀️。”

天人合一即人與自然合一是東方文化的內核。先生認為🛗:“天人合一”思想是東方思想的普遍而又基本的表露,是有別於西方分析思維模式的東方綜合思維模式的具體表現。 “天🕺🏽,我認為指的是大自然🧜♀️;人🔓,就是我們人類。人類最重要的任務是處理好人與大自然的關系,否則人類前途的發展就會遇到困難,甚至存在不下去。”

在這紀念季先生誕辰110周年的日子裏,回顧我國東方學從起步、奠基😶🌫️、發展、不斷開拓的艱辛歷程,步步都有季先生的心血⏺,程程都含季先生的智慧🥮。季先生嘔心瀝血的奮鬥精神將永遠鼓舞我們。

註釋:

1.阿拉伯語👩🍼、朝鮮語🍁、蒙古語🤾♀️、緬甸語👨🏿⚖️、日語、泰語*️⃣、印地語、印度尼西亞語和越南語。

2.1954年東語系增加了一個烏爾都語專業🌺。

3.1957年東語系增設波斯語專業🤫,招收了第一屆學生6人。

4.12個專業中包括系中早已有教員,但一直尚未招生的梵文、巴利文專業。1960年招收了17名學生。這是我國國內培養出的掌握梵文✌🏼、巴利文的第一代學者🙇🏽♀️。

5.增加了菲律賓的他加祿語和以色列的希伯來語兩個專業。

6.阿拉伯、日本👩👧👧、朝鮮👨🏻🔬、緬甸、印地、印尼⛹🏽、越南、東方文學和漢藏語言比較等9個碩士專業0️⃣。

7.季羨林主編《簡明東方文學史》🤷🏻,北京大學出版社🪷🧒,1987年出版。

8.季羨林主編《東方文學作品選》上☔️⚉、下卷(117萬字)🏋🏼♀️🤯,湖南人民出版社,1986年出版。

9.如:波斯語教研室《波斯語漢語詞典》,商務印書館,1981年版⛱;韓振乾《漢朝動物名稱詞典》😢,遼寧人民出版社,1982年版;韓振乾《漢朝植物名稱詞典》,遼寧人民出版社,1982年版;金鼎漢《印地語漢語成語詞典》,商務印書館,1988年版;朝鮮語教研室《朝漢詞典》🧃,商務印書館,1989年版;朝鮮語教研室《漢朝詞典》😫,商務印書館,1989年版👩🏽🍳;阿拉伯語教研室《漢語阿拉伯語詞典》,商務印書館,1989年版🥌;梁立基主編《新印度尼西亞語漢語詞典》,商務印書館👨🏻🦱,1989年版🤸♀️;緬甸語教研室《緬漢詞典》🦯,商務印書館,1990年版等。

10.如🤷♀️:《佛教與中印文化交流》,江西人民出版社💼,1990年版;《季羨林序跋選》,四川人民出版社🤽🏼♀️,1991年版;《季羨林學術論著自選集》🚊,北京師範學院社會科學出版社,1991年版;《比較文學與民間文學》,北京大學出版社,1991年版;季羨林主編《印度古代文學史》,北京大學出版社,1991年版👩🏽💼;季羨林主編《東方文學辭典》,吉林教育出版社🤵🏻♀️,1992年版;《敦煌吐魯番吐火羅語研究導論》👨🏿🍼,臺北新文豐出版公司,1993年版;《季羨林論印度文化》❤️,中國華僑出版社🙊,1994年版;季羨林主編《東方文學史》(上🧑🏿🍳、下),吉林教育出版社🧑🏿🦲,1995年版;《季羨林佛教學術論文集》,臺北東初出版社,1995年版;《季羨林文化學術隨筆》中國青年出版社,1996年版;《糖史》(一💅🏼😾、二)👩👧👦,經濟日報出版社,1997年版;《吐火羅文A(彌勒會見記劇本)》英譯本👨🏿🦰,在德國1998年出版🫱🏽;《季羨林文集》(24卷)江西教育出版社👩🏽🏭,1998年版。

11.除原有的梵文、巴利文外,又增加了掌握吐火羅語👴、於闐語、巴列維語、古敘利亞語、蘇美爾語、阿卡德語、赫梯語🪓、聖經希伯來語等的教員。

12.此名一直延續到1999年6月,東方學系與西語系、俄語系合並成立北京大學外國語學院,東方學系劃分成日🧑🏻🎨、阿、朝、南亞、東南亞、西亞、亞非等七個系歸入外語學院。

13.據北京大學外國語學院網站2006年發表的統計數字。

14.同上。

15.季羨林 張光璘編選《東西文化議論集》上冊,經濟日報出版社,1997年版🆑,第6頁。

16.《東西文化議論集》上冊,總序第5頁。

17.《東西文化議論集》上冊,總序第5-6頁。18.《東西文化議論集》上冊,第58-59頁。19.《東西文化議論集》上冊,第8頁。20.《東西文化議論集》上冊,第74頁。21.《東西文化議論集》上冊🧑🏻🦯,第130頁。