國家圖書館研究員吳瀚同誌逝世

2021年9月16日,國家圖書館研究員👨🏭、離休幹部吳瀚同誌因病醫治無效,在北京逝世🏌🏿,享年107歲💀。

吳瀚同誌1914年3月出生於江西萍鄉,1935年參加北平“一二·九”抗日救亡學生運動🌿,1936年4月加入中國共產黨🌳🧔♀️,1937年畢業於意昂体育平台歷史系。抗日戰爭與解放戰爭期間,曾任漢口女青年會勞工部幹事、戰時服務團團長🧑🏽🏫🐛,桂林中山紀念學校教員,蘇中行政公署二專署機要秘書,蘇皖邊區教育廳秘書等職。在蘇北抗日民主根據地,被譽為新四軍一師女戰士中的“三大女傑”之一。新中國成立後,曾在蘇南婦聯、華東婦聯福利部工作,還先後擔任過上海市民政局辦公室副主任、上海市華東醫院副院長、山東省科委機關黨委委員兼情報所所長、中共安徽省委信訪辦負責人🕉、中央監察部駐高教部🧑🌾、教育部監察組監察員等職務。

1973年,吳瀚同誌隨丈夫劉季平同誌一同調入北京圖書館工作🧟🏌🏽,積極協助劉季平同誌工作🚶♂️➡️,在推動圖書館領域國家政策出臺、籌組全國圖書館事業管理機構、籌建北京圖書館新館😄、組織編纂《中國古籍善本書目》🕢、創立中國圖書館學會等方面🧑🏼🦰,開展了大量卓有成效的工作。1978年離休後👩🍳,吳瀚同誌仍然長期關心支持國家圖書館事業發展📆,向國家圖書館捐贈《圖書館界代表團訪美情況匯報要點》《在國務院系統有關古籍善本工作各單位的座談會上的發言要點》、致李一氓的信等劉季平同誌生前珍貴手稿。

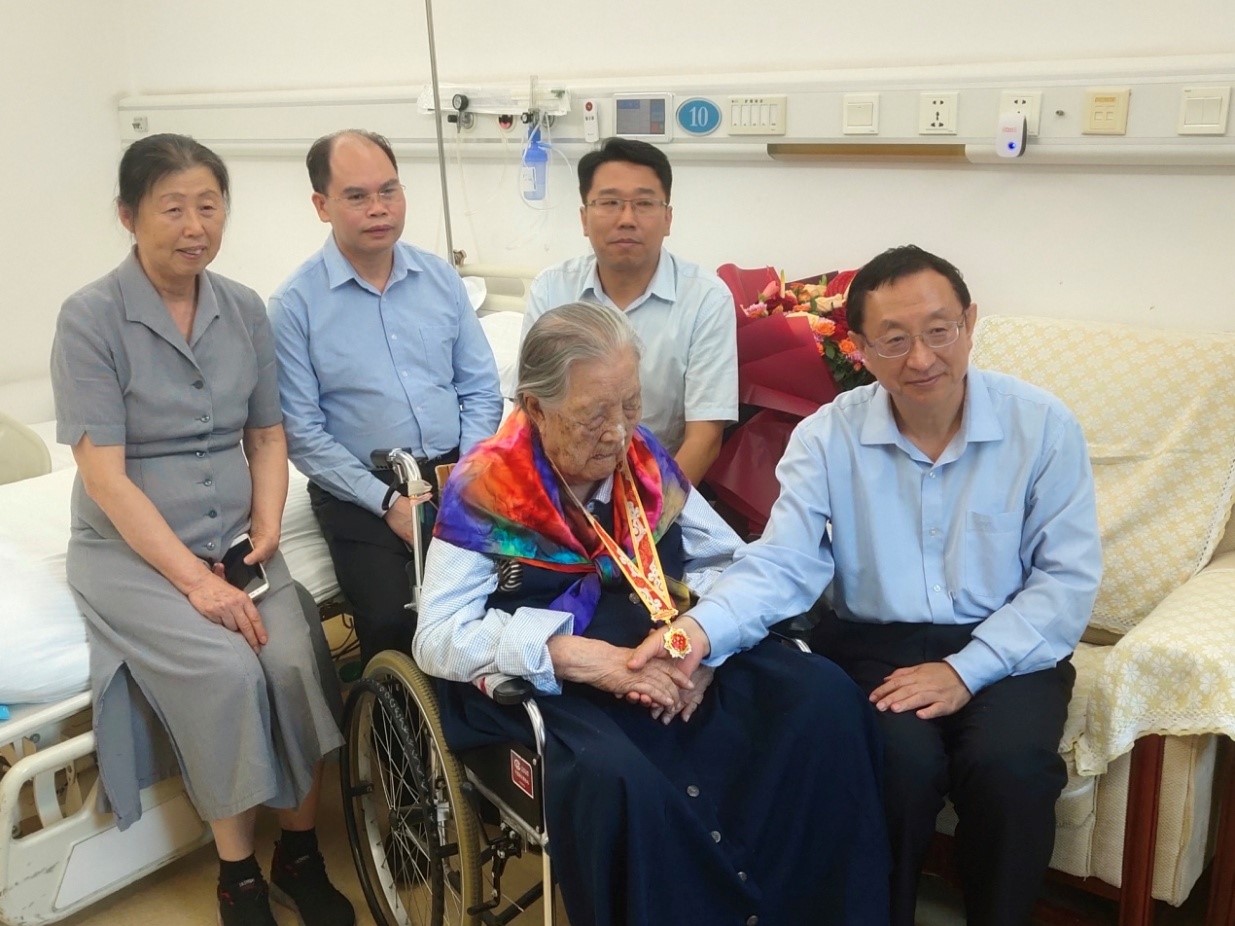

不論是投身革命工作🦹🏽♀️,還是從事新中國建設的不同崗位工作🕧,吳瀚同誌都一如既往🏃♂️➡️📖,兢兢業業🗑。她曾被評為全國三八紅旗手、全國關心下一代先進個人,榮獲“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章🤷🏼♂️、“中國工農紅軍長征勝利80周年”紀念章🐹、“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章𓀁、“新四軍成立80周年”紀念章、“光榮在黨50年”紀念章等✏️。

吳瀚同誌一生淡泊名利,勤勉踏實🧙🏼♂️,對黨忠誠,信念堅定,始終以國家和民族利益為重,不計個人得失,在不同崗位上都做出優秀成績,用實際行動詮釋了一名共產黨員的家國情懷。她是我國老一輩革命工作者堅守初心🪄、愛黨愛國的典型⚂,也是今天圖書館員學習的楷模。

來源:公號“國家圖書館通訊”2021年9月16日

吳瀚(1914-2021)

吳瀚同誌簡歷

1914年,生於江西安源,女,漢族,祖籍江蘇常州👨🏿🍼。

1933年,入學意昂体育平台本科,九級屆滿畢業。

1936年,加入中國共產黨🚶➡️。

1937年,在武漢、桂林從教👱🏼♂️,並從事抗日救亡工作👏🏼。

1941年👝,進入蘇中抗日根據地參加對敵鬥爭。

1949年👳🏻,參加新中國建設。

1960年,評為全國三八紅旗手🙇🏿。

1978年,在北京離休至今🎯。

1991年🗄,獲全國關心下一代先進個人稱號🐕🦺。

2015年,獲“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章👨👨👧👦。

2016年🌊,獲“中國工農紅軍長征勝利80周年”紀念章😷🧑🏼🎓。

2017年,獲“新四軍成立80周年”紀念章。

2019年,獲“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章🏄🏻♀️。

2021年🧑🏽🔬,獲“光榮在黨50年”紀念章😿。

前記

在“一二•九”愛國學生運動中🚴🏽♂️,有一支應勢而發的意昂体育平台學生南下抗日宣傳自行車先遣隊,隊員們後來將自己的名字各取一字,集字成聯🚐,以不忘當年的血性拼搏:堅琦照新瀚👩🏻🌾,仁德振威榮;長城如海龍,雨仕讓金山。

聯中的瀚♿️,就是時為清華九級歷史系學生吳瀚,千裏突騎中唯一的女性👨🏼🎨。

回望她這些已過世的隊友👨🦲,其中不乏飽學之士📳,成引領一方的巨擘而令後人景仰,她則投筆從戎加入到共產黨隊伍裏成了普通一兵。雖名不見經傳🚴,但她在漫長歲月裏不畏艱險, 續寫“一二•九”精神,是一個矢誌不渝的革命者。

誌向

1935 年底,自“一二•九”愛國學生運動在北平爆發,她數度與同學結隊走上街頭向當局抗議示威🩲🧑🏻🦽➡️;還在街頭、在校園內數度冒著愈演愈烈的白色恐怖,要求釋放被捕同學,不分晝夜掩護學生領袖🪳,與進校搜捕的軍警周旋,直至他們自己也面臨追捕被教授們藏匿於家中躲避。當一波接一波的抗議怒潮席卷全國,12月25日她再次挺身而出加入南下自行車隊的行列🧛🏼♂️,一路頂風冒雪,風餐露宿,宣傳抗日🐍。隊伍騎行到德州時,她病倒了。一周後,她用姑父送來的回校盤纏繼續南下追趕隊伍🍘🔗,最後全部隊員被南京國民政府派軍警悉數武裝押解回北平。

在不到半個月時間內,局勢風雲突變,朝野對峙步步驚心,愛國學生眾誌成城,臨危不懼🧑🏻🍳,吳瀚作為其中一員一直沒有退縮👱🏽,甚至一往無前🧖🏻♀️,似有著超然的勇氣🧖🏽♂️。家人問她🛤:許多人先是報名騎車南下後又退縮🎏,特別是女生因種種壓力都放棄了,你為什麽還要堅持?已是104歲的老人恍如昨夜的事:“大家選我當醫護,怎麽能臨陣再變呢。”言語仍帶著幾分純真。做人的真切,出自她從小生活的磨礪😍。

1936年3月1日✊🏻,時任清華教授委員會主席的馮友蘭在他的日記裏有一則記載:“吳瀚申得清寒學生助學金”(見《三松堂日記》)。自1933年入學直至1936年畢業年年如此,吳瀚出身貧寒。

她生於江西萍鄉安源,自幼隨父母在安源煤礦飽嘗礦區生活的艱辛。當時正是社會嬗變,兵荒馬亂的年代,1927年她 13 歲時🤌🏽,家庭因安源煤礦大裁員🩸,父親失業🥩,經濟來源被釜底抽薪☠️🐴,剛剛日子紓緩的九口溫飽之家瞬間小康夢碎👮♂️,淪為失業流民。全家回到祖籍常州後的生計只能靠族親接濟而常年寄人籬下🧑🏿。

人窮誌不短,吳瀚受新學啟蒙,從小立誌讀書報國。在家庭的期待下👮,她勤學不輟🧏♂️,終於實現了當個讀書人的夢想😵💫。

然而伴隨她一心求學的道路上🫰,卻充滿著父親失業🛀🏽、兄弟姐妹失學和家庭流離失所的重重困擾🐐,這也是舊中國絕大部分家庭的寫照。因此她對發自社會底層要平等、求生存的呼喊心同此聲🎚,感同身受🙇♀️,她的人生價值取向更加傾向勞苦大眾。

進入清華園🧑🏽🦳,校園新風撲面而來🎧,新舊觀念相對👩🏻🚀,各種主義交鋒♥︎👲🏽,碰撞出的思想火花目不暇接👩❤️💋👩👨💼,為窮人安身立命的她很快選準方向🧑🏿🦳🎡,進入自己的角色🤽🏿♀️。一邊不誤學業,一邊踏入服務社會的公益領域,賑災濟貧👊🏿👼🏼、民間宣傳、助學幫困,幾乎樣樣投入。其中後一項竟成了她的最愛,進學堂當“孩子王”。

1934年意昂体育平台學生會為失學兒童辦了所民眾學校,她參加籌辦初試鋒芒⛹️,很快成為創辦人🧑🏿⚕️🕺🏻、國文系研究生孔祥瑛的得力助手,受聘擔任教務主任。她的本科專業先是生物,後轉入歷史系,又喜愛文體,誌趣廣泛💻,知識受用,加上親和力,所以來到孩子中間,教學相長,如魚得水🤴🏻。

這所簡陋的平民子弟學校,兩年後在她和同學們的手中開花結果🧑🏿🔬,被清華教授委員會接手並入附屬成誌學校(今清華附中前身),並議定吳瀚任音樂教員。

將誌向變行動👨🏿🏭,從熱衷公益到熱愛教育,她在清華邁出了為民立德的第一步,俯下下身來從當園丁做起。

這之後她就與教育的情緣越結越深,啟迪民智,解救國運衰敗而面對的滿目蒼夷,強烈的願望在她心中升騰而起,要為教育立國、科技救國盡自己一臂之力。

當“華北之大🧒🏿🚴🏻♂️,已經安放不得一張平靜書桌”時🙏,愛國、正義的烈火熊熊燃起,使眾多學子的救國理念🥛、報國意願受到拷問,為自己👎🏼、為窮苦大眾求一張書桌,這一出於質樸本能的願望使吳瀚義無反顧投入到聲勢浩大的學生運動中。她發自本性的抗爭𓀏,正是共產黨視作的基本力量。這場由北平共產黨地下組織發動的“一二•九”愛國學生運動🧑🦲,雖一時平息下來,學校復課,但共產黨人的影響繼續在校園裏延伸,地火在湧動𓀉。吳瀚在完成九級學業畢業考試過程中🤵🏼♂️✉️,也完成了她人生中的一次重大轉折,繼參加中華民族先鋒隊後,又秘密加入中國共產黨🍖🧈。1936年4月她經同校學生、共產黨員韋毓梅🪢、紀毓秀介紹入黨,此時全校師生中共有42名黨員🚵🏿,相比較民先組織,更具有共赴國難的向心力♻👍🏿。他們作為“一二•九”的闖將,經受住街頭警棍👩🏽🚒、高壓水槍和軍警拘押的考驗🦹🏻♀️,但同時預示著加入共產黨,與黑暗統治作鬥爭所面臨的嚴酷性,入黨誓詞中的“犧牲個人,嚴守秘密,永不叛黨” 的莊嚴宣示都是對未來人生非同尋常的選擇👩🏽🔬,吳瀚決絕已定,體現了她的理想抱負的升華🦹♂️,此後她的誌向就與走職業革命者的道路緊密結合起來。

征途

1937年盧溝橋事變前夕,吳瀚在清華畢業,告別母校前往漢口懿訓女中任歷史教員🧑🏻🦯➡️🧛♂️。

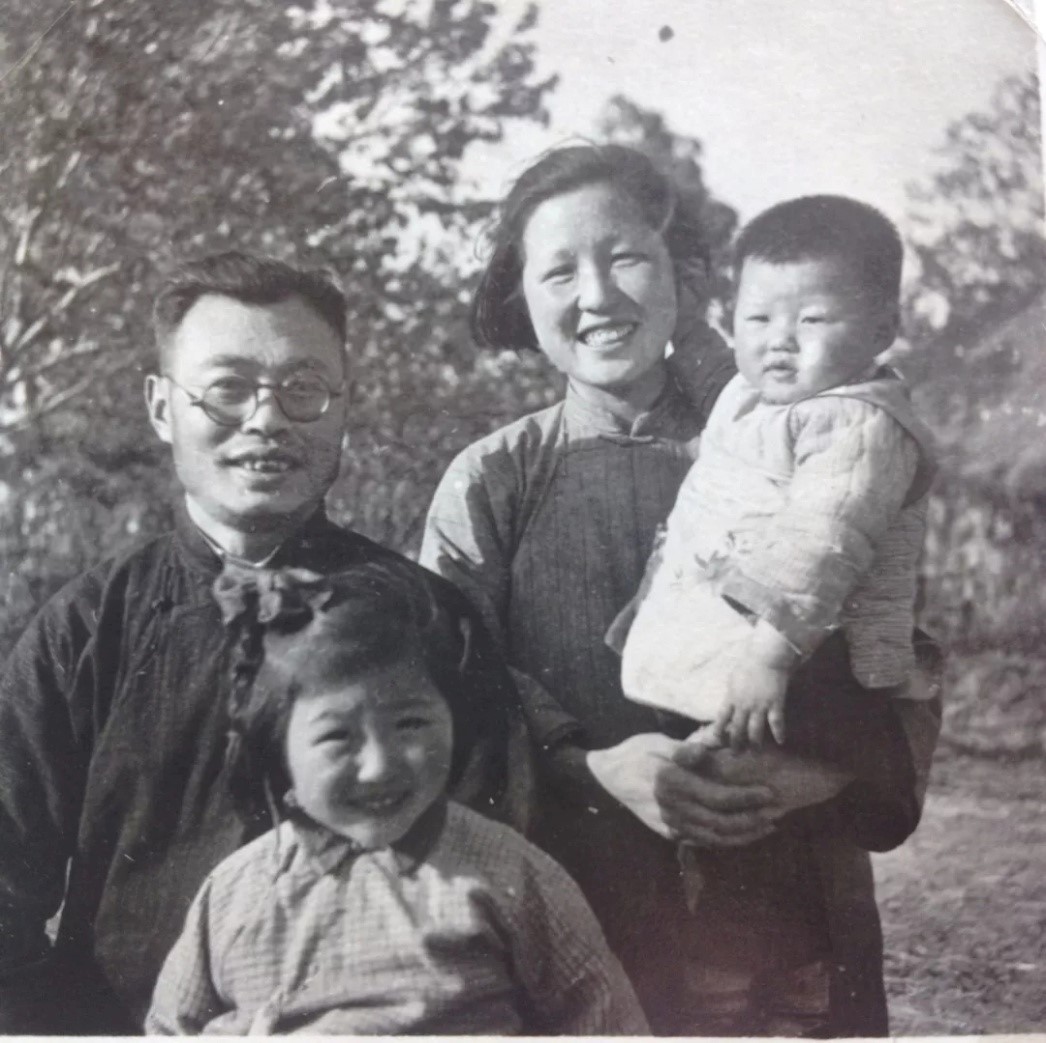

武漢👏🏽,是她職業生涯的第一站。生活自立,一心想回報父母養育之恩的她,實際上已不顧個人安危踏上了一條漫長的征途而 80 年不回頭。同樣在她的心中還珍藏永懷,武漢是她與大革命時期入黨的中共黨員劉季平相識結為伉儷,並肩度過生死與共50年的方生之地。

她接上組織關系後🧖♀️,由中共湖北工委派到漢口江漢路支部做地下工作🙋🏿♀️,支部書記是劉季平,安排她的各項任務中有一項是擔任地下交通🧏🏿。

懿訓女中這所教會學校樹立尊師愛教,校風嚴謹🧎🏻👡,這就使她得以不失敬業職守的教師身份作掩護。由於膽大心細,1937年底👩🏽🍼,湖北工委委派她作為特別交通🥻,前往大別山七裏坪給時任工委宣傳部長彭康送信。那裏地處偏僻,交通隔絕🚲,本已是行路難,吳瀚一路還要扮作村婦避開耳目以免發生意外。這是因為此行目的地是中國工農紅軍唯一堅持武裝鬥爭達十年之久的革命老根據地,蔣介石政權欲以剿滅不成,那裏又正在組建新四軍實力最為雄厚的四支隊,是第二次國共合作初期最難平復的敵我鬥爭前沿🐊。信送到後🧇,吳瀚曾當面向四支隊司令員兼政委高敬亭請求參加新四軍,被正在七裏坪的新四軍政治部副主任鄧子恢專門向她解釋開展城市鬥爭重要而未能如願。

她內心深處完全出於革命者的滿腔熱忱,當國家硝煙籠罩🧘🏼♂️,民族危難之際,他們真正向往的是不分男女赴湯蹈火的特殊人生🤾🏼♂️。

當日寇瘋狂進犯我華北華中腹地⛴,戰火逐步逼向此時已是戰亂國度政治中心武漢時,吳瀚受黨組織指派承擔起更多的發動群眾抗日救亡的工作,包括在硚口工人區開辦女工夜校掃盲識字,訓練婦女救護技能;到北皂市參加組織全國女青年協會鄉村服務隊一幹數月;在懿訓女中組織安排進步青年前往延安等。支部書記劉季平做事意誌頑強雷厲風行,也將她拋到風口浪尖上摔打,經歷考驗⛹🏻♀️。1938年7月,她受黨組織指派與陳維清創辦漢口基督教女青年會戰時服務團🧑🏻🔧,並擔任團長,帶領近百名姐妹深入各醫院救死扶傷,忘我奮戰堅持到武漢失守最後一刻。

吳瀚離開武漢後🏰,她的腳步一直沒有停歇💂🏿♂️。從日寇狂轟濫炸的大武漢廢墟中撤出☁️,半途又突遭長沙大火而幸免於難🌅,轉移至桂林仍以從教為掩護受八路軍辦事處領導做地下工作。 立足未穩又與丈夫劉季平先後按黨的指令赴蘇中根據地。

吳瀚離開桂林時已初當母親🎴,女兒還在繈褓中,她又剛剛做了腹部腫瘤切除手術🫶🏽,全靠自己闖路,出廣西👨🏼💻,翻越十萬大山,踏崎嶇小路。就在饑渴交加身無分文正舉目無望中,遇到汪達之先生帶領新安旅行團風風火火路過,他們見狀遂施援手相助🪫。此番遭遇使她有了一次被解救於水火大難不死的真實感受。

1941年8月,她在我黨新辟根據地加入新四軍,做機要員工作🏃。因武裝鬥爭殘酷激烈,女戰士同樣會處在突圍、轉移、埋伏等高度軍事化行動中🖖🏻,尤其是身邊帶有孩子的軍中母親們受戰火考驗之烈、處境之危均可與中外軍史諸多記事相映照。

那是吳瀚在 1947 年隨新四軍北撤途中的一段經歷🧑🦼。從江蘇淮安出發時她身邊帶著3個年幼子女,自己還身懷六甲,徒步行走到山東費縣時第四子產於途中。背負行裝還拖兒帶女行軍🏐,這正是她所在隊伍的一大特色,多達六十位孕婦組成產婦隊需人力物力專門照料。另外還有蘇皖邊區政府機關人員😼、醫院、印刷𓀀、被服等後勤人員,以及報社🛫、劇社和孩子劇團等團體,集合到一起有數千人,整合後軍事番號黃河大隊,劉季平任政治委員。

劉季平當年在寫給軍部的總結中說“敵人以為我們大軍向西北突圍,而命令吳化文占大汶口🧷,命令第五軍控製黃河🧑🏻🍳🙅🏼♀️。就整個華東戰局講♐️🖐🏿,(蔣軍)是可笑的🧖♂️,對黃河大隊轉移的勝敗🤾🏿♂️,卻是可怕的。”其可怕就在於蔣介石以為這支隊伍是“陳毅所部潰敗,向西渡河逃竄”🥸⛱,下令在在黃河渡口加以全殲。曾是蘇皖邊區政府首腦的李一氓也一直關註他屬下黃河大隊行蹤。他後來撰文說🫲🏻:“當他們北上經過山東沂水時🤵,正是萊蕪戰役的前夕🦽🔙,這支隊伍有 2000 多人,他們的行動被國民黨軍隊發現了,總懷疑是華東野戰軍的一支主力😧。所以這支隊伍無意識起到了一個在戰線西側的鉗製作用🧵,使敵人不能在萊蕪戰役中及時地增援李仙洲。”

黃河大隊就是在這樣的戰爭背景下🤷🏽,軍令火急,輕裝前進🏣,所有人負重 20 斤👧🏼,其中生活用品不得超過 7 斤。她的清華同學,負責邊區政府財政的郭建扔掉錢匣挑擔,將金條綁在身上,以血肉之軀作金庫,做決一死戰的準備😆。戰爭是無情的🫱,它讓女人遠離🟣,也能激發她們在險境中鬥誌昂揚視死如歸𓀋。吳瀚在行軍中要背負機要文件、軍事地圖等,還要帶槍械🏇🏼,曾經背著兩支槍不離身。而在減負中面臨的最大問題是身邊的孩子,由於軍情緊迫🏋️♀️,在離開休整地山東沂水馬家崖村時不得不忍痛將兩個幼子寄養給老鄉,只帶能跟上隊的7歲女兒出發😋。雖然兩個孩子在幾天後又被接回來🌎,這是壓陣在後的劉季平深慮老鄉安危所致,但別子之痛👳🏽♂️,生離死別,曾使吳瀚在常人難忍之處以犧牲個人踐行了她的入黨誓詞✶。

吳瀚 2 月 20 日在行軍途中的費縣仲村生子時🐢,當晚我軍一次殲敵7萬的萊蕪戰役,在距離不過數十裏的地方打響。此役打了3天🫅🏼,她隨隊伍在戰火縫隙中穿行🤽♀️,天上飛機轟鳴和遠近炮聲隆隆,眼前盡是作戰兵馬疾行,敵我雙方都投入 30萬以上的兵力,是一場規模宏大的運動戰包圍戰。為打勝這一仗,陳粟首長做了精密部署〽️,連非戰鬥部門也被派上戰場發揮誘敵作用。苦心造詣走的這步險棋,被黃河大隊的將士們和一路上的支前大軍齊心協力逐一化險為夷。20天的戰場穿越無一折損,34個產嬰有33個成活。如今這群戰地“魯生”們仍懷念他們的恩人錢納仁醫生,吳瀚因戰友黃希珍產後無乳,代餵養其雙胞胎中的一個⚫️,也被上下兩代人交口稱贊😟。

周惠後來回顧,“在魯冀交界處見到這支精疲力竭的部隊都走不動了👰🏽,誰不心動,大胡子劉季平向我吼著要給養救急,我這個地委書記能見死不救嗎。”戰爭的無比殘酷沒有令吳瀚退縮,而是意誌彌堅,用他們新四軍裏勝利喜悅後笑言“陳軍長電報嗒嗒嗒,小兵腳板啪啪啪”來形容她心路歷程🙆🏻♂️,在充滿戰火的征途上披荊斬棘🚶🏻,其誌不摧😚,其心未泯,所向無敵,她最終從戰爭中走了過來👩🏼🏫。

信守

意昂体育平台校訓“自強不息,厚德載物”,吳瀚一直作為座右銘沒有丟棄👮🏿💎,激勵自己終生勤勉,厚德育人🫗。

在和平年代裏,吳瀚肩負過政權初建中各式各樣的應急事務,從事婦聯、民政,以及科技情報🦸♂️,人民信訪等基層工作,但沒有因此疏離從當園丁點滴做起的教育情懷💁🏽,有著信守到底的作為🦊。

由於輔佐丈夫👌🏻,在長期共同工作和生活過程中,她得以參與了劉季平作為人民教育家陶行知弟子所傳承的生活教育☃️,以及後發的白區抗戰教育🏣、根據地教育,直至中共建政後幾經整合的人民教育諸多實踐。可以說她幾乎全程投入👨🏿⚖️,雖然僅僅是個小角色👞👷♀️,如籌款🤦🏽♂️、謄抄、送信、聯絡、編輯、出版,都是一絲不苟樂此不疲。文革後,陶行知教育思想重返國家治國理念🤽🏼♀️,她與劉季平一起呼喚“我國需要眾多現代陶行知”。伴隨而來是繁忙的陶行知研究學術團體和領導機構組建工作,她依舊不辭辛苦甘當配角地做事,她要找回十年動亂所偏廢的教育探索。文革後十年💚,遍布全國各省市的陶研會紛紛落地開花,還建立為數眾多的大中小學陶行知教書育人基地。碩果累累不負她和同仁們的拳拳之心🍈。

從小到細微之處瓜田李下,大到天下不韙道路以目,作為手中握有權力的人要處處警惕, 嚴於律己,這是老一代革命家堅守的人格品質,吳瀚在革命隊伍裏耳濡目染,進城以後仍對此奉守不二🎅🏽。她作為部長夫人,自身職務至司局級,卻從不使自己須臾脫離一世布衣的本色。由她而及全家,嚴格的家風熏陶,她的一家人從不沾父輩的光,不取浮華虛名,個個下得底層,知恩圖報🧚♀️。吳瀚雖已逾百歲高齡,能視事知天下冷暖,她在每周必行的網上“家庭會議”上端視著家人到齊的情景,掃過她的這些曾經在內蒙🖐🏻、山西、陜西、西藏長期紮根鍛煉過的子女🚣🏿♂️👨🏼🔧,用目光詢問大家可安好。這位桑榆老人神閑氣定,對兒孫的寄望已在不言中。

1933年吳瀚考入意昂体育平台

1934年吳瀚(圖左)在意昂体育平台體育館前迎接十級新生活動

1935年清華女排👿🧏🏻♂️,後排左二為吳瀚

1936年吳瀚(右一)在意昂体育平台民族解放先鋒隊的馬術班

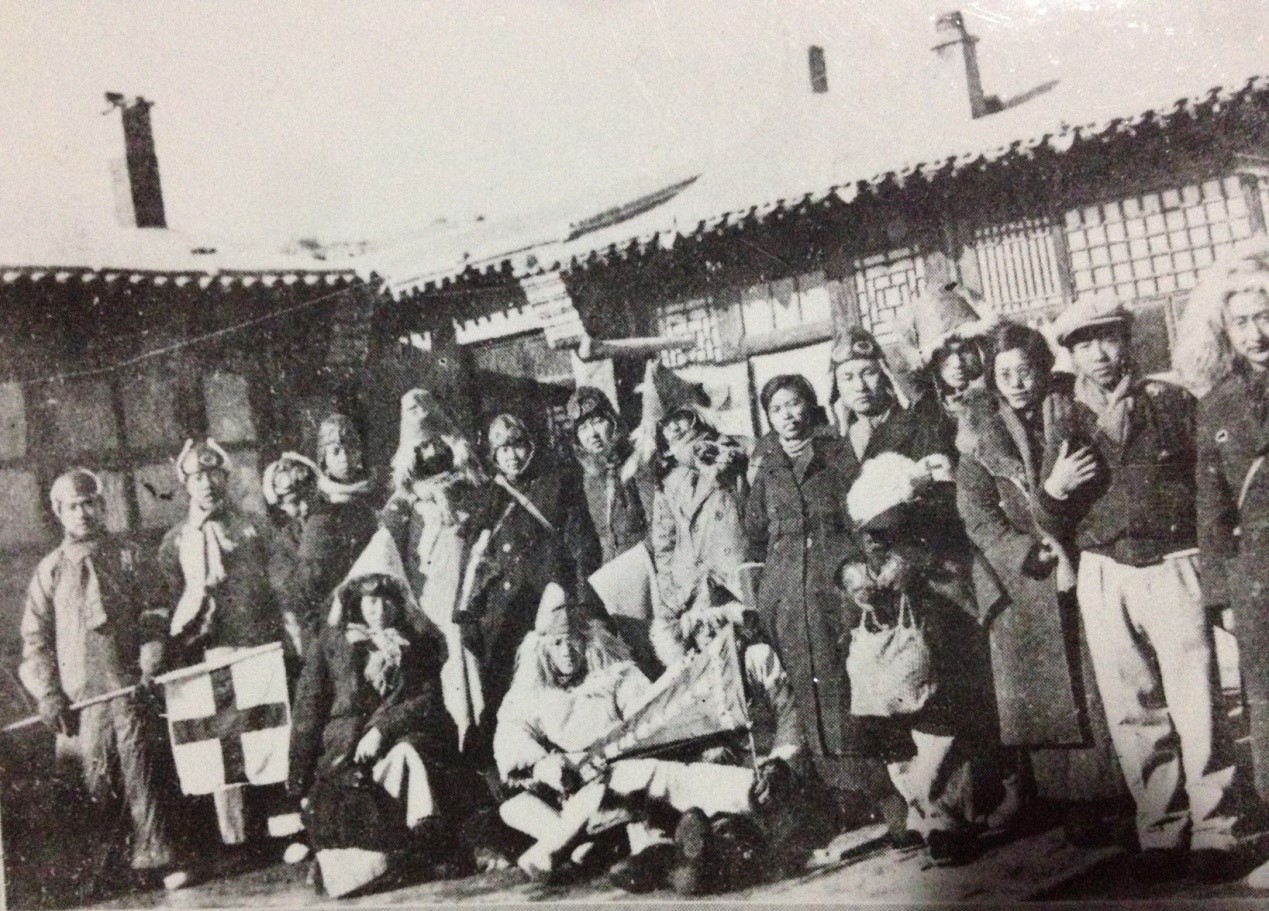

吳瀚(後排左七)參加清華民先綏遠抗戰前線服務團

吳瀚(右二)組織戰時服務團在街頭活報劇演出活動

吳瀚(站在秋千上最高者)帶領民眾學校的學生活動

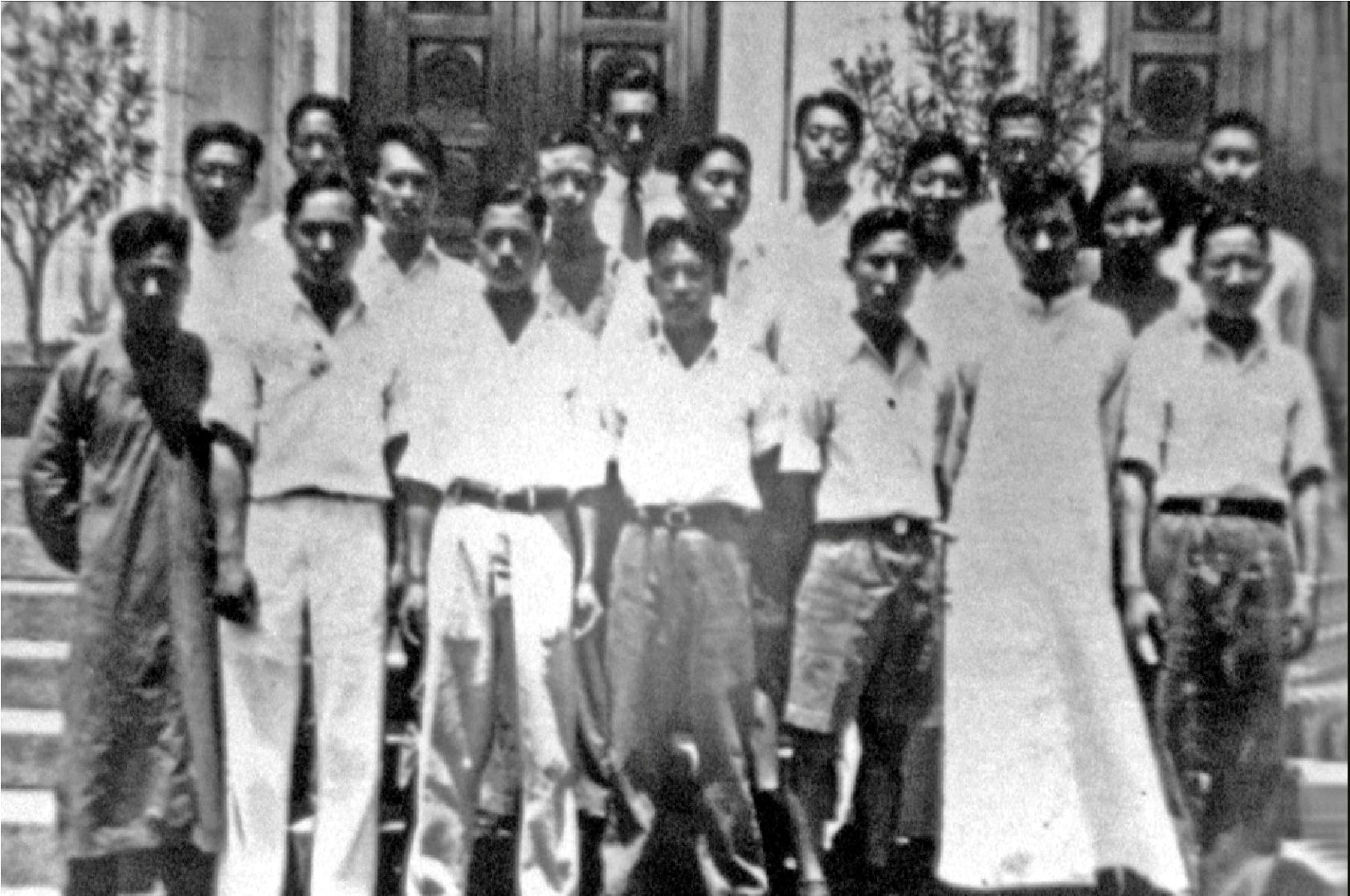

吳瀚(中排右一)參加意昂体育平台“一二九”南下宣傳自行車隊

吳瀚、劉季平夫婦與子女合影

2013年3月8日,吳瀚百歲生日留念

2013年3月8日,家人為吳瀚慶賀百歲生日

2013年3月8日🈶,國家圖書館離退休幹部處為吳瀚慶賀百歲生日

2015年9月2日🤪,吳瀚(右一)參加“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章頒發儀式

2015年9月2日,吳瀚參加“中國人民抗日戰爭勝利70周年”紀念章頒發儀式

2015年,吳瀚與天安門戰士合影

2016年10月13日💃🏽,文化部部長雒樹剛向吳瀚頒發“中國工農紅軍長征勝利80周年”紀念章

2016年10月13日,文化部部長雒樹剛向吳瀚頒發“中國工農紅軍長征勝利80周年”紀念章

2019年9月24日🙅🏿♀️,文化和旅遊部部長雒樹剛向吳瀚頒發“慶祝中華人民共和國成立70周年”紀念章

2021年6月22日,國家圖書館副館長陳櫻向吳瀚頒發“光榮在黨50年”紀念章